|

雨引神社(あまびきじんじゃ)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

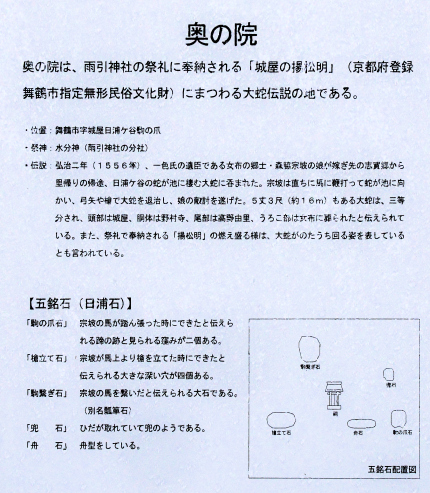

雨引神社の概要《雨引神社の概要》 雨引神社は西舞鶴の南部。高野川上流の 普通は祭神は 森脇 ここから高野川を三キロばかり遡った上流に「雨引神社奥の院」がある。さらにその奥に伝説の「蛇が池」もある。 雨引神社の主な歴史記録《室尾山観音寺神名帳》 〈 《丹後国加佐郡旧語集》 〈 《丹哥府志》 〈 《加佐郡誌》 〈 『丹後史料叢書五』所収「丹後国式内神社取調書」 〈 ○【古事記】天日腹大科度美神 旧印本目原トカキテヒハラト訓ヲツケタリ 【覈】田辺郷朝代町朝代大明神ト称ス【明細】女布村【道】女布村【式考】同上社傳祭神天日腹大科度美神ト云ヘリ【豊】同上七月廿四日) (志は丹波志・豊は豊岡県式内神社取調書・考案記は豊岡県式社未定考案記・道は丹後但馬神社道志留倍・式考は丹後国式内神社考・田志は丹後田辺志) 《舞鶴市史》 〈 揚松明の起源については二説あるが、一般に流布されているのは大蛇退治説であり、他は雨乞い説である。因みに雨乞い説については、明治三十九年の「神社明細書」に天保のころを起源としている。同種の神事は小倉に近年まで継承されていたほか、京都市左京区花脊広河原地区などでも継承されていて、揚げ松、松上げ、柱松と称して盆の精霊火の一つであるともいわれている(民俗学辞典)。 同社の社頭を流れる高野川の上流を日浦ヶ谷に入ると、大蛇退治で有名な森脇宗坡(巴)が弘治年間(一五五五−一五五八)に娘の仇を討つために騎乗した馬が残したと伝承される馬蹄の跡と称するものを、岩の窪みに見ることができる。この岩は影向石と同じであり、神の憑り代で、恐らく雨引神社の原型をなしたものではなかったかと考えられる。伝承に従えば、娘を呑んだ大蛇を討ったあと、これを三断にして頭部を肥ったのが城屋の雨引、胴部は野村寺の中ノ森、尾部は高野由里の尾の森の各神社となったといわれる。 揚松明はこの大蛇の供養、または大蛇の物凄さを象徴したものとされるが、この起源説は揚松明に付会したものと思われる。 一方、雨乞い説は、旱天が続き農民が困窮していたところ「一偉人(中略)辛シテー神池ヲ発見ス 又神ノ告ヲ得テー松明ヲ点シ大ニ神ヲ祭り以テ雨ヲ祈ル 是ヨリ風雨順ニ五穀豊熟ス 村民依テ其神霊ヲ祭リシト云フ」(各神社明細書)とあり、これが起源説となっている。なお雨乞いのために火を焚く習俗は全国各地に見られる。 大蛇退治と類似の伝承は全国に分布しているが、当市では布敷の池姫神社の創祁、与保呂の日尾神社にまつわる蛇切石の伝承、地理的には二社の中間に位する上根の船繋岩の伝承などがある。これらの伝承は大蛇(竜)がモチーフになっていて、大蛇の威を鎮めることにより農耕が進捗する様子を伝えている。そして、ともに岩が大きな役割を果たしていることが注目される。 先の雨引神社の祭神は水分神といい、非人格神の性格が強く、池姫神社は市杵比売命とするが、「旧名千滝雨引神と号之(中略)祭神は竜神」(加佐郡誌)とし、「丹哥府志」(布鋪村の項)にも同様のことを伝えている。この神もまた明治以前には固有の名を持たなかったと考えられる。そして伝承内容はやはり雨水に関係している。 『舞鶴市内神社資料集』所収(神社旧辞録) 〈 城屋の揚松明で古来より有名なお社様。宮司の話として記された物を見るに起源は有名な大蛇退治(弘治年間1554-1558の由)より数百年も古く水を制する水神を祀ったが後隣村の豪士森脇宗坡の武勇伝が加はった由。また一説には牧野侯の初世(寛文延宝頃か)のころ旱魃の節近郷の農民同社に祈願し大松火の行事を行ったに因るともある。この雨引社の裏山に愛宕社が鎮座。(火気極って水気を生ずと云)。ちなみにこの奇祭との神縁を探る鍵ともなるので蛇足ながら附記。 北桑田郡鶴岡村愛宕大祭。 陰暦七月廿四日村民の斎戒沐浴して?暮から各家炬火を投げあげる。その法は長サ十二、三間ある材木の上端に麻稈オガラを以て大きな茶筌形の火受を造り中に枯竹・松枝等の燃料を充たし、これを川原の清浄な所に直立し、各自数十の炬火を投げ上げ、炬火が火受けに入れば火炎天に冲する。そうして燃料が尽きれば引倒し云々、(当庄屋と軌を一にする?) 又鞍馬の火祭竹伐会式(左義長) 六月二十一日本堂前近江方、観音堂前丹波方として、各一丈許りの青竹を大蛇に見立て?声と共に三断し、その早きを勝とし、その年の農作物の豊凶を占ふという。 なお与保呂池姫社に関しても同村奥谷の大蛇洪水で巨岩に当り三断し此処に首は留り池姫社に祀られ胴は行永に留まり胴の宮となり尾は大森に至り尾ノ森也と(丹哥府志) 『火祭りの里 城屋』 〈 ・祭神 水分神 ・由緒 農耕水利を司る神 古代の先祖は農耕が主であり、水はなくてはならないものであり、旱ばつをうれえて水分の神を氏神として祭り豊作を祈ったのが始まりである。又、弘治二年(一五五六年)一色氏の遺臣森脇宗坡という郷士が日浦が谷に棲んでいた大蛇を退治し雨引神社に合祀したことから別名蛇神様ともいう。 雨乞いのため火を焚く習慣は以前から行われていたが、この大蛇を合祀するようになってから揚松明という神事が今に継承されるようになった。毎年八月十四日(以前は旧暦七月十四日)に祭礼が行われる。当日夜の九時頃より宮司の祈とう、太鼓のねり込み、行事に参加する青年の清流でのみそぎ、小松明への神火の点火、大松明へと神事が行われる。この揚松明の行事は舞鶴市の無形文化財(昭和四十年五月三十日)に指定され昭和六十二年(一九八七年)四月十五日には京都府の無形文化財にも指定されている。 ●城屋の揚松明(例祭=八月十四日) この奇祭は江戸期六月九日、後陰暦七月十四日に行われていた。享保二十年(一七三五年)の史料田辺旧語集にも「大松明の祭りめずらしき祭りにて年の豊凶を試」としるされていることから、よほど古い頃からの行事であることがうかがわれる。 又、水分神にかけた雨乞いの神事、揚松明と水にかかわりのある大蛇の伝説が合致して今の行事が継承されるようになったと推測される。 揚松明は当日、早朝より区民全員(今は半数)が出て、高さ五丈三尺(約十六米)の大木に麻殻で組んだすり鉢形を上部に取りつけ大松明を作る。尚、この大松明の上には真竹をたて、その先端に御幣をまつる。境内に出来上った大松明は立てられ倒れないよう三方に大綱が張られる、桿の詰をして出来上る。 午後十時頃、城屋区内の青年達が神火をつけた小松明を手に手に持って大松明のまわりをとりまき一斉に投げ上げる。やがて大松明に点火されるとしばらくして夜空を焦がす壮観な姿となる。数分後、御幣の竹が爆音と共に落下する。この落ちる方角によって古老達は今年の作物の豊凶を占っという。 ●境内建物 ・雨引神社棟上 ・安政六年(一八五九年)九月十一日 改築 大工棟梁 堀田亦左衛門(五良作家) ・境内十一社 多賀神社 今刀比羅神社 兵主神社 熊野神社 大川神社 八幡神社 神宮神社 春日神社 稲荷神社 正勝神社 若宮神社 ・嘉永二年(一八四八年)改築 ・昭和五十五年(一九八○年)再建 ・鳥居 明治初年欅の大木により再建 昭和五十五年袖柱四本補修 ・お堂 慶応年間(一八六四年)新築 ・狛犬 文久元年九月 氏子寄進 ・橋 昭和五十二年七月 改築 ・奥の院 昭和三十二年建立 ・蛇池の下流 ……蛇神様の別院として祀った。 ・槍立石・駒の蹄石……森脇宗坡が大蛇を退治しに行ったとき出来たといわれる槍のあとと駒の蹄あと。 ・祭礼に打ち鳴らす太鼓の打法 田辺城を中心に城下町で鳴らす太鼓の打法を城近所という。因みに川筋方面の打法は祭太鼓という。 雨引神社(天曳、天引) 祭神 水分神 別名 蛇神様 舞鶴市、京都府の無形文化財に指定 詳細は「第二章、文化財の項」に記述 ●祭礼、揚松明の移り替り ・大麻栽培……昭和四十四年頃まで(一九六九)は、各家で大麻を栽培し、個々に蒸して皮を剥ぎ麻殻(おがら・おんがら)を祭の前日提供する。其の後、字で一定地で栽培するようになる。 −大麻栽培始末記のとおり− ・綱打……旧暦七月六日、後新暦八月六日各家二束袴付(そぐらず)を出す。旧暦七月七日、後新暦八月七日、青年全員出役、藁そぐり網打ちを行なう。綱は相当力が懸る為に撚をしっかり懸けて打つ。 綱の数 揚松明三方へ張る綱三本、杆の詰(かんのつめ)組合せ用四本、引綱六本、絞り綱一本、相撲土俵用一本、橋交通整理綱一本、合計十六本。 ・揚松明……旧暦七月十四日、後新暦八月十四日 鉢用の竹、鉢の枠組用の竹孟宗竹、及び幣竹、真竹、指定を受けた当番組が出す。 湯松明作り 字を二分して当番組が隔年交代で作る。早朝より午前中に作る。 ・湯松明起こし・杆の詰(かんのつめ)起こし… 昭和五年まで(一九三○)午後字中全員出役する。杆の詰桧の柱二本を組合用綱で間隔一米程に繋ぎ合す。短、中、長と三組作る。 使い方 揚松明の鉢の下端に交叉さして立掛け、挺持ち二名でしっかりと柱の元に挺を当て、引綱の中央部を挺に当て両方に分けて廻す。片方の片側に、綱に十人程、両方で二十人程で引起こす。杆の詰一組で四十五人程の人員を要する。杆の詰は短いのから次々と長いのに取替えて常に二組を使用する。したがって九十人程の人が力と気合を合して総力で引起こす。一番長い杆の詰を使い切ると後は、絞り綱と称する長さ約六十米程の長い綱を杆の詰の上部の鉢に大回しに掛けて両方から引起こす。 ・音頭……出役者の中より声の良い大声の出せる人が音頭取りとなり、音頭に合して一斉に「ヨイショ」の掛声に合して引く。音頭取りは揚松明の上手中央に位置し、起き具合、山手、川手の具合をよく見て引手に引具合、力の入れ具合の指図をしながら「ハアー皆の衆そーら引け」と合図、引手は一斉に「ヨイショ」と掛声と共に引く。 ・小松明……各組で祭の当日二名にて作る。 ・轆轤起こし(ロクロ)……昭和六年より機械化、当番組のみで起こす。揚松明立用の穴の横に長い杆の詰用の柱二本を元と末を交互に縛り、頂上近くと下端に滑車を取付け、麻縄を通し、リン棒として立て、揚松明に結わえ綱を繋ぎ轆轤で巻き起こす。 ・クレン車起こし……昭和四十八年より、クレン車により吊起こす。現在に至る。 [青年担当分] ・提灯調べ……天王社の祭りの後片付の日に破損の数を、高張、ほほづき提灯共に調査し、区長に張替修理を依頼する。 ・綱打……七日盆に行なう。前記のとおり。 ・幟立……十日に全員出役して行なう。本殿前石段下、橋の袂三反幟、新しく寄進された幟には、ぐるぐるの上に竹笹の弓を付ける。 ・祭礼……十四日、全員及び有志の賛助会員(青年を退き三十才までの人)有志の方で行なう。 作業〔昼間〕櫓組、提灯飾り、踊場作り、橋の交通整理綱張り、河原に(堂の裏)に涼場兼休憩場作り。〔夜間〕保安維持、櫓太鼓番、提灯番、揚松明番 ・祭執行……櫓練込、清めの行、杆の詰外し、本殿参拝、小松明点火、松明揚 [揚松明行事終了後] ・相撲……昭和五年第二次世界軍縮会議以前、舞鶴鎮守府時代は海軍の兵士及び相撲好きの人達が多く取りに来て賑わったが、軍縮以後は他所からの取手が来ず、青年が全員で夜明まで取組んだ。踊りも揚松明終了後盛大に行なった。 ・後片付…翌十五日午後全員で行なう。揚松明の柱は字が後日行なう。 ・貰盆……二十日頃までの適当な日に、字よりの謝礼金で持肴(肴各自持寄)で小宴を行なう。 ・清掃……日浦組・女布谷組と河原組の分担で二人が輪番により一日と十五日に清掃奉仕する。 奥の院 ・位置 ……日浦ケ谷駒の爪 ・祭神 ……水分神(雨引神社の分社) ・社殿 ……昭和三十二年(一九五七)建立 五銘石(駒の爪石、槍立石、駒繋石、兜石、舟石)を槍立石附近に集め、日浦石を積み祠を建立し祀る。 ・祭礼 ……十一月十三日近くの日曜日に行なう。 ・清掃 ……日浦組、女布谷組隔年交代で行なう。 ・五銘石 ……森脇宗坡大蛇退治の伝説にまつわる石が多くある。 ▲駒の爪石−縦約九十糎、横約一米六十糎、高さ約一米三十糎の石の表面に宗坡の馬が踏ん張った時に出来たと伝えられる蹄の跡と見られる窪みが二個ある。 ▲槍立石−縦約一米、横約一米四十糎、高さ約七十糎の表面に宗坡が馬上より槍を立てた時に出来たと伝えられる大きな深い穴が四個ある。 ▲駒繋ぎ石(別名瓢箪石)−上部縦約七十糎、横約八十糎の楕円形首部約七十糎、下部縦約一米五十糎、横一米三糎、高さ一米五十糎の大石である。昭和四十三年十月、舞鶴市民会館建設の時舞鶴郷友会により寄贈されて、外二個の日浦石と共に市民会館の前にあり、惜しくも元の駒の爪になく、五銘石は揃っていない。どうして持出されたか判明しない。 ▲兜石−縦約一米、 横約一米、高さ約五十糎、正面から見ると、ひだがとれていて兜のようである。 ▲舟石−縦約六十五糎、横約一米七十糎、高さ約四十糎の石で舟型をしている。 奥の院探訪雨引神社の「奥の院」は高野川(日浦川)をさかのぼって、奥城屋の集落からは、ちょうど1キロばかりの奥にある。 日浦川に沿って府道490号線(物部西舞鶴線)が走っていて、その道を行けばよい。ただし府道とは名ばかりで、集落から奥は未舗装、車一台分の広さしかない。ごく近くまで車通行可能だが、樹木が倒れ、落石があり、熊や鹿、猪クンの世界であり、ご注意怠りなきよう。またこの一帯の山は松茸がたくさん出た、見渡す限り見事な松茸だらけ、今は荒れ放題だからもうないそうだが、その季節にウロウロしていると松茸ドロボーと間違われるし、一本あった、などとちょっとシッケイ、したりすると警察行きになります。  川沿いのたいらな所には、スギが植えられているが、以前はタンボであったという。  橋が2つ架かっている、その先あたりまでは車で入れる。その辺りに車を駐めて、先は府道を歩く。ここからはもう100メートルばかりである。  2つ目の橋を渡って20メートルばかり、府道の脇に「奥の院→」の案内看板がある。ここから川へ降りる。  川を渡る、橋はないので、長靴でもあればよい。「奥の院」は川を渡った所にある。  ここが「奥の院」(全景)↑ 真ん中にホコラ、その周囲に伝説の石が集められている。自然にはこうはならないだろうから、いつの時代か誰かがここへ集めたものと思われる。以前は(50年ばかり前は)このあたりは畑であったという。 西舞鶴の市民会館の前庭の庭石として、3つの石が一時運び出されたが、市民会館は取り潰しとなり、50年ぶりに里帰りとなった。  市民会館前庭に置かれていたころ↑(10年ばかり前の写真)  こんな案内板があった。 こんな案内板があった。銘石由来記 今を去る四百余年の昔、弘治二年七月十四日、女布の郷士森脇宗坡が我が娘を呑んだ城屋日浦谷に住む大蛇を退治し、之を三断して高野三字の社に分祀したと言う伝説と共に日浦谷には蹄石、鎗立石などの奇石が現存している。この石も亦船繋石として同所にあった銘石である。本会は創立十周年と明治百年を記念して建築された市民会館前庭に之を寄贈した 昭和四十三年十月 舞鶴郷友会 当時は市民一千名を収容できるような会館はなく、この建物が初めてであった。その祝いということかも知れないが、オカシナ事をしくさる、区民すべての大事な資産を勝手に運び出しやがって、何をしとるんじゃい、の声も当時からあったそうである。それから50年が過ぎて市の施設は取り潰し、跡地には府警が来るそうで、これはタイヘンにヤバイ、市ならまだ大切に扱ってくれようが、フケー、彼らはソンケーされているため、何を違法をして、大事な証拠品と同じようにほかされるかわからん、かもと不安になり、これを機に元に返してもらおう、という話になったとか。(城屋区の公式見解ではなく、あくまでもワタシの勝手な理解)。 市(業者)はユンボに石をつり下げて、日浦川の河床を進み、無事ここへ返したという。市さんもタマにはまともなことをする。区ではできないことなので区としては感謝している、ということであった。ありがとうありがとう。 持って行った郷友会とは何者かワタシは知らないのだが、返してもらった方は市も区も区長さんも氏子総代さんも区民さんもみんながエライ、こうして関係する者すべてで文化財は守らなければなるまい、郷土をこうして守る、たかが石が三つの問題ではない、しっかり見習おう、しかしなかなかこんなことは出来ない、どっかの自治会や住民のあたりのレベルだと間違ってもできない、石どもどうでもエエ、となる。そんな物はないほうがエエ、開発のジャマになる、こうして大事な歴史遺産が無数に消えていった、郷土は今もこうして消えていく。そんな代々に渡る恥多き数々の過去はド忘れしたものか、カンコーに来て下さいとか、何十万人、いや何百万人来て下さいとか、アホのノー天気のあつかましいことばかりはイッチョマエに言うのではあるが… そうしたことで50年ぶりの里帰りの石を見に出かけてみた。  区長さん氏子総代さんのご案内で、舞鶴市民新聞の記者さんと、坂根正喜氏とワタシであった。 案内板が立てられている↓  これは『火祭の里 城屋』に詳しいので再度引かせてもらうと、 奥の院 |

資料編の索引

揚松明の記録 城屋の揚松明'09 城屋の揚松明'10 城屋の揚松明'11 城屋の揚松明'12 城屋の揚松明'13 城屋の揚松明'14 城屋の揚松明'15 城屋の揚松明'16 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『舞鶴市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2008-2017 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||