|

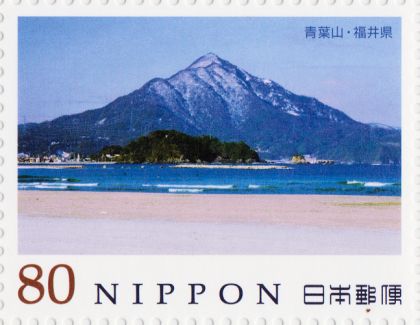

青葉山(あおばやま)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2 |

青葉山の地誌 《青葉山の概要》 青葉山は京都府と福井県の境にある、若狭側から見るのが美しい。この辺りでは高山で、内浦湾の南側にある。南側中腹250m付近に西国33箇所霊場29番札所の古刹・松尾寺ある山である。山頂には奥の院がある。アオバサンと呼んでいる。今なら高浜原発のある山とでも言う方がいいかも知れない、下の写真なら向かって右手の山裾にあり、プルトニュームを燃やす計画が着々と進められている。目も当てられぬ悲劇の山となれねばいいが…。 丹後側からは東西に二つのピークのある山だが、福井県側から見ると富士山の姿になる。古来、青羽山、丹後富士、若狭富士、 コニーデ式火山(成層火山)の外輪山の一部で、山頂や 山腹のあちこちには大きな溶岩流が見られる。火山なら噴火口があるはずだが、今の青葉山にはそんなものはない。古青葉山の噴火口は北側の内浦湾がそれだという。古青葉山というとてつもない大きな火山がかつてあって、そのカケラが今の青葉山だという話になる。  南側には吉坂峠があり、昔の丹後街道、今はJR小浜線と国道27号が通る。古来信仰の山で、今も松尾寺へは信仰と観光の登山者は多い。 「若耶群談」は「形チ円ニシテ尖錐髻ノ如ナル者並立ツ、樹陰繁茂、色鴨頭ノ如シ、故二青羽ト名ツク」と記し、「若狭国志」は「西二丹後ノ国界二接ス。最モ高山ニシテ故二国民須弥二比シテ以テ弥山卜呼ブ」と記す。そうである。  丹後・若狭両国の各地からよく見え、航海のよい目標となる。泰澄が白山比ロ羊神社の分神を山頂に移して開いたと伝え、修験道の山として江戸期は女人禁制であった。という。 山麓には北に正楽寺、東南に中山寺、南に牧山寺(現廃寺)、西南に松尾寺があり、青葉山上には各々の奥院があったという。 山頂からの眺望は360度で雄大。しかし60数年前までは舞鶴軍港の要塞地帯であった。地図は白いままであり、小学生児童といえども、この付近一帯を書いたり描いたり語ったりすることはできなかった。 南麓には吉坂峠があり、昔は丹後街道、現在はJR小浜線と国道27号が通る。 ↓国道27号線を西向きに走ると、正面に美しい姿を見せてくれる。しかし何か死のイメージもある。カーオーディオから「バイバイバイマイラブ」題名を知らないが古い歌が流れた。ピッタリなので、何度も再生している。ボリュームをあげていただけると聞こえると思う。たぶんこんな様子で我らは死んでいくのだろう。夢だけをしっかりと握りしめながら死んでいこうではないの。 青葉山の主な歴史記録《丹後風土記残欠》 〈 甲岩。甲岩ハ古老伝テ曰ク、御間城入彦五十瓊殖天皇(崇神天皇)ノ御代ニ、当国ノ青葉山中ニ陸耳御笠ト曰フ土蜘ノ者有リ。其ノ状人民ヲ賊フ。故日子坐王、勅ヲ奉テ来テ之ヲ伐ツ。即チ丹後国若狭国ノ境ニ到ニ、鳴動シテ光燿ヲ顕シ忽チニシテ巌岩有リ。形貌ハ甚ダ金甲ニ似タリ。因テ之ヲ将軍ノ甲岩ト名ツク也。亦其地ヲ鳴生ト号ク 志託郷、本字荒蕪。志託ト号ル所以ハ、往昔、日子坐王官軍ヲ以テ陸耳御笠ヲ攻伐ノ時、青葉山ヨリ墜シ之ヲ遂ヒ、此地ニ到ル。即チ陸耳忽チ稲梁中ニ入テ潜匿レル也。王子急デ馬ヲ進メ其稲梁ノ中に入テ、殺サントセントキ、即チ陸耳忽チ雲ヲ起シ空中ヲ飛ビ走ル。南ニ向テ去ル。是ニ於テ、王子甚ク稲梁ヲ侵テ荒蕪シタキ為ス。故其地ヲ名ツケテ荒蕪シタカト云フ(以下十四行虫食) 《丹哥府志》 〈 禰加宜神社今彌山と称す、青葉山の上に在り、松尾寺より廿八丁登る、俗に青葉山権現といふ。富士、浅間、白山、熊野権現を合せ祭る、松尾寺の奥の院なり、汚穢不浄の者参るべからず。頂に大なる岩あり其岩に瘤の如き小石處々に出る、小石によりて岩に登り数千丈の下を臨む、凛漂乎として留るべからず、之を上の坊といふ。 ◎松尾村(吉阪材より北へ入る) 【六社権現】 六社権現は蔵王権現、白山権現、熊野権現、富士機現、大川大明神、田口大明神を合せ祭る。 《丹後旧事記》 〈  《大日本地名辞書》 〈 秋の露は移るにありけり水鳥の青羽の山の色づく見れば に牽引すれど、同名のちなみあるのみ、且此山は青の里の端山の意なれば、山色は偶然鴨頭緑の状あれども、名義は湊合とも謂ふべし。 大飯郡 補【青羽山】○向若録に曰く〔重出〕青羽山、小浜の西七八里、大飯郡三松邑に在り、其一辺丹後境を臨圧す、形円にして尖に椎髻の如き者竝び立つ、樹陰繁茂、色鴨頭の如し、故に青羽と名づく云々。 内浦。海湾名より転じて村名と為る、本郡の西北隅、丹後州界に接し、村落は一海湾を抱きて其岸辺に居る、神野、鎌倉、宮尾、日引、上瀬、音海等の大字あり。内浦湾は其濶さ七鏈、南方に入ること約二海里、湾内屈曲して其錠恰楓葉の如し、水深さ十五尋乃至六七尋、底質沙泥にして能く各方の風を防ぐ、錨地は音海村の前面約三鏈の処を可とす、青葉山(一名弥山)は内浦湾の南方約一海里にあり、高さ二三〇〇呎、満山樹木繁茂す、約二十海里外より認め得べし。〔水路志〕 《加佐郡誌》 〈 《大飯郡誌》 〈 現今舞鶴軍港の境域反要塞の第三区地帯に属するを以て描写詳述の自由を有せず登攀者要留意矣〔若耶群談〕 青羽山在小浜西七八里大飯郡三松邑其一辺臨圧丹後国境形圓而尖如棺髻者並立樹蔭繁茂色如鴨頭故名青羽倭歌家之吟士多賞詠之有爰霜葉之紅者或又有翫花梢似残雪ゝゝ似花梢者況復比水鳥之青羽者不可毛挙也青羽或作青落今國俗称禰山者蓋謂其最高取義于須弥山乎又別記載斯山一山両峰而其形似富士峰昔日八条王子詣九世時見青葉詠倭歌曰(富士鉦久婆富士土也謂无若狭奈留青羽乃山乃雪乃曙山腹有寺称松尾観音道場也 青羽山陰樹點花残雪班、絶嶺高隠九霄間、漢江遠寄鴨頭緑染作我邦青羽山 賀璋 〔若狭郡縣誌〕 青葉山 又作青羽或称禰山也西一辺属丹後国加佐郡東一辺若狭境也八雲御抄青羽山 丹波之境平云々然斯山丹後若狭之境界而無丹波之接地疑刊板誤後字爲波字者乎此山麓青郷及内境之 境而民村連続矣 〔向若録〕青羽山 在小浜西…名青羽(群談同文)寓葉集題八巻三原王…凡山川之名出寓葉集者称葛葉之名所也爾後和歌家斯山所詠之者夏初緑樹秋末紅葉或爰松或玩花其餘黄麗+鳥杜鵑雨露霜雪専賞之 〔若狭國志〕 青羽山 或作青葉存青郷及内浦郷間名区也西接丹後國界最高山故国民比于須弥山以呼禰山東西相封有二蜂谷置神祠嶺頭林木叢密西麓有堂世所謂第二十九番松尾観音即是按八雲御抄曰青羽山在丹波国境此考国史則和銅六年四月割丹波國五郡始置丹後國蓋八雲鈔以来割時言之 〔稚狭考〕 青葉山本国より見る所正面にて富士なくば……雲の村消八條宮の御歌とて人口に何れとも出所を不知何れに丹後より見ては何の見所もなき山なり普甲嶺よりみれば峰二つにわかれて見ゆしかれども甚ちいさくして見る所なし。 青葉山青羽山とも通じてかけり水鳥の時は羽の字を用ひ葉の時はつゆしぐれ紅葉花拓読合せり。 〔拾椎雑話〕 蓍は若狭にては青葉山にあるよし田中好庵申されたるよし。 〔萬葉集〕 秋露者移爾有家里水鳥乃青羽乃山能色付見者 三源王 〔大日本地名鮮名〕(此歌に)索引すれど同名のちなみあるのみ且此山は青の里の端山の意なれば山色は偶然鴨頭緑の状あれども名義は湊尚とも謂ふ可し。 〔源氏物語〕浮舟青葉の山 〔稚狭考〕夏山の青葉の事にて本国の山をさすにあらず。 〔幸若の曲〕 青葉の山 〔勅撰名所抄〕〔八雲御抄〕〔範兼抄〕 若狭の青葉山 〔哥枕名寄〕 北陸都 若狭 青羽山 遅桜 松風 紅葉 時雨 〔能因哥枕〕 あをの山 〔千載集〕秋上 常盤なる青葉の山も秋来れば色こそかへね淋しかりける 前大僧正 覚 忠 〔新古今集〕賀 立よれば涼しかりける水鳥の青羽の山の松の夕かぜ 式部大輔 光範 〔続古今集〕夏 尋はや青葉の山の遅桜花の残るか春のとまるか …  《舞鶴文化懇話会会報63.1》 〈 … 青葉山の噴火 海はだんだんと拡がって日本海になり、日本列島の骨組みも出来始めました。今から数十万年前、青葉山の大噴火がおきました。激しい爆発と共に熔岩が噴出して「若狭富士」と呼ばれる美しい山体をつくりました。若狭湾一帯は沈降して、リアス式海岸となり、天然の良港の舞鶴湾もできました。 『青葉山レインジャー隊』発足 荒木 邦雄 青葉山は、標高六九九米。福井県と京都府の県境に位置し、東経一三五度二九分二秒、北緯三五度三○分二秒に位置しています。若狭富士、丹後富士の名前で、地元の人々から親しまれ、四季折々にその美しい姿を見せてくれます。 京都府内には、火山が二つありますが、そのうちの一つで死火山。山を形成している岩床は、熔岩であって覆っている土壌は浅い。従って山の姿は大変美しいものがあります。動植物の種類も多彩なものがあり、近畿の名山の一つにあげられています。 史跡としては、西方山麓に西国三十三ヶ所の札所として、青葉山松尾寺。東方山麓には北陸三十三ヶ所の札所として、青葉山中山寺などがあり、信仰の場として多くの参拝があります。伝説も数多くあって、むかし、ここに土蜘蛛が住んでいて、日子坐王が征伐したと伝えられている。 青葉山は、原生林の状態も良く、鳥類をはじめ、植物、昆虫陸産貝類等も非常に豊富で、北限種、南限種のものが数多く見られ、大山や、氷ノ山などと共に山陰地方の三大宝庫として知られて来ましたが、とりわけ、青葉山固有の植物である「オオキンレイカ」は、天然記念物に指定されないのが不思議です。 また、「イブキジャコウソウ」「シロウマアサツキ」「オオイワカガミ」「エゾヒメクラマゴケ」「イレテハタザオ」「タカネナデシコ」「シナノオトギリ」「イワガラミ」「コオニユリ」「ミヤママンネソグサ」などの貴重な草本や、「ブナ」などの重要木本なども見受けられます。 このように、府を代表する山岳フロラ(植物相)を、どのように保護・保存してゆくかは、舞鶴市や、高浜町の 緊急を要する課題であり、私達住民に課せられた課題でもあると思います。 近年、木材の伐採や、野草ブームによって、山野草愛好者が増え、不法な採集により、半減、または、絶滅してしまった種も数多くあります。このような不法採集を少しでも無くし、市民の青葉山に対する関心を高めるための対策を早急に考えなければならないでしょう。 又、青葉山麓周辺には、古生代(2億8千万年前)から、新生代(1500万年前)までの地層と化石を見ることが出来ます。 日本全国で、この三つの時代が一ヶ所で見ることの出来るのは、舞鶴市だけと云われ、国の内外から多数の科学者や、大学生が研究におとずれています。そして、それらの研究によって、世界的な学者も生まれています。特に、舞鶴市笹部地区から、高浜町鎌倉、山中地区にかけての、新生代第三紀中新統(1500万年前)における化石群の発見は、世界的な地質学上の発見であると云っても云い過ぎではないと思います。これらの場所より発見された地層は、どちらも内浦層群と云われ、これも又、世界に有名になった化石を数多く産出しました。 「ビカリヤ カローサ ジャポニカ」と呼ばれる巻貝化石や、「プロトタリヤ、プリミゲナ」と呼ばれるアシカの類の新種、新属化石が、その代表となるものであり、これら化石類も、むやみに採集するのではなく、やはり、保護・保存する必要があります。 〔注1、ビカリヤは、新生代第三紀中新統を代表する化石で、この化石の出る地層は、第三紀中新統と云われて、時代を示す化石を示準化石と呼ばれています。〕 〔注2、筆者が所有している化石は、世界の地学会誌に記載され、荒木コレクションの名で登録されている舞鶴の模式標本です。〕 この化石類は、古代舞鶴を知る上で、大変貫重なものであり、この化石の発見によって1500万年前の舞鶴の姿がほぼ位置づけられましたが、舞鶴市の資料としては、何一つ残されていないのはどうしてでしょうか。 こうした現状を見つづけてきました私達は、若狭湾生物同好会を母体とする、アマチュア生物研究者グループによって、これら、青葉山の生物の保護、自然環境及び史跡の保護・保存。少年・少女達の自然に対する心の育成をはかって行きたいと考えました。そこでアマチュアボランティア自然保護団体、「青葉山レインジャー隊」を結成することになりました。 隊員は、正隊員、普通隊員、少年隊員、賛助隊員の四隊に編成されています。 正隊員は、植物・昆虫など9部門に分かれ、研究者を対象にしているために半年に一度のレポート提出を義務づけられています。 普通隊員は、…  《舞鶴市史》 〈 市内で高い山といわれるのは、青葉山、弥仙山、赤岩山だが、この三つともせいぜい七○○メートルに満たぬほどの山であり、その何れも他県界や市界と接している。最近、環境破壊が進んでいるなかでせめてこの三つの山だけでも植相を保護したいものである。 青葉山(松尾) 舞鶴市と福井県大飯郡の境界の山で、標高は舞鶴側が六七〇.六メートルで、最高峰六九九メートルは福井県に位置している。古くから扶桑馬耳山の異名もあり、その西南の中腹には西国の札所として知られた松尾寺があって、西側の斜面はこの寺領である。往古ここに土蜘蛛が住み、日子坐王が征伐した伝説が残っている。この山の特徴は孤立山塊で、全山火山岩より成り、白山火山脈中の一死火山であって、外輪山の俤をとどめている。 昭和四十七年七月の調査によると、 … この山の特徴は一口にいって暖地系要素と北方系要素が入り混じっていることであろう。暖地系要素はその大半が失われているが、常緑林の名残り(タブ、ウラジロガシのような樹種)があり、落葉樹でも広く日本西南部に出現する種類かみられる。北方系要素にはヒモカズラ、ブナ、タカネナデシコのような種類、さらに細かく見ると自生杉は芦生系やクロモジについても大葉の裏日本型の特徴が見られる点などである。ことにブナの出現する場所は若狭湾に面した地区では二ヵ所しかない。この珍しい植生を山麓から人工的行為を加えないで、自然に放任し、数十年後にはこの限られた地区に亜高山性草本植生の見事な垂直分布の標本を作り、近畿北部の重要なフロラ(植相)のひとつとして、学術上のみならず人間生存環境の解明に大きく役立たせたいものである。…).(『青葉山レインジャー隊』発足 荒木 邦雄 青葉山は、標高六九九米。福井県と京都府の県境に位置し、東経一三五度二九分二秒、北緯三五度三○分二秒に位置しています。若狭富士、丹後富士の名前で、地元の人々から親しまれ、四季折々 にその美しい姿を見せてくれます。 京都府内には、火山が二つありますが、そのうちの一つで死火山。山を形成している岩床は、熔岩であって覆っている土壌は浅い。従って山の姿は大変美しいものがあります。動植物の種類も多彩なものがあり、近畿の名山の一つにあげられています。 史跡としては、西方山麓に西国三十三ヶ所の札所として、青葉山松尾寺。東方山麓には北陸三十三ヶ所の札所として、青葉山中山寺などがあり、信仰の場として多くの参拝があります。伝説も数多くあって、むかし、ここに土蜘蛛が住んでいて、日子坐王が征伐したと伝えられている。  《高浜町誌》 〈 青葉山は、丹後と若狭との国境にあって若狭富士ともいわれている。 崇神天皇のころ、この山に「土蜘蛛」が住んでいて、その頭を「陸耳の御笠」といった。山から下りて来て田畑を荒らしたり、家にはいって物を盗んだりするので、天皇は御弟の日子坐の王に、討ち捕えるようにとお命じになった。王が青葉山のふもとにお着きになると、地面や山々はごうごうと音をたてて揺れだし、天からは御光がさして、土蜘妹たちは目もあけていられないので、頭の陸耳は驚いて山を下り逃げ出した。王は方々追いかけまわして遂に、これらのものをお退治になったという。 関連項目 |

資料編の索引

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『舞鶴市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2008 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||