|

上漆原(かみうるしばら)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

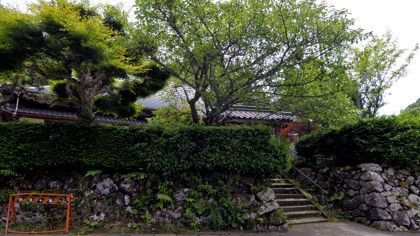

上漆原の地誌《上漆原の概要》 上漆原は舞鶴市の西部。由良川左岸に位置する。由良川の支流岡田川の最上流域。北は板戸峠で宮津市栗田に接する。日限り地蔵のある長谷は枝村であった(明4年分離)。 「丹後国田数帳」には与佐郡宮津荘内に漆原名が見え、古くは与謝郡宮津庄に属したものと思われる。 室町初期、福知山天寧寺の中興関山となった愚中(大通禅帥)が貞治4年(1365)漆原に来て(仏徳大通禅師愚中和尚語録年譜)、小字鎌倉の大滝の下に庵を結んで修行したと伝える。愚中が座禅を組んだという座禅石がある。  ↑今は荒れた植林林となっているが、愚中和尚時代は知らないが、最近まではタンボであったと思われる様子をしている。座禅するにはいいくらいの岩である。 環境省と府が建てている案内板によれば、 〈  〈 この山道をこのまま行けば「真奥の滝」がある。(車で行けます、鎌倉の白鬚神社の二又を右手へ(由良ヶ岳東嶺登山道)の方へ行ける所まで進めばちょっとした駐車場があります、そこに留めて、右手の山道、草で隠れてわかりにくいが、100メートルばかり登る)。別に登山道というわけではなく和江や八戸地に通じた街道と思われる。  登山道から葉陰になるが眺めてみると大滝の下流にも小滝がいくつか続いているような様子である。雨が降らず涸れている様子、雨が降るのを待っていたら草ボーボーの夏場になってしまうので出かけてみた。 『舞鶴の守りたい自然』は、 〈 ここへの入り口、小字鎌倉の新しい公民館の向かいにある浄土宗天寧寺(現天然寺)は天和2年(1682)の丹後国寺社帳にその名がみえる。旧語集に「天然寺」とあり、上漆原・長谷両村の檀那寺で、「此寺無住ノ事有シ于時見樹寺松誉上人、伴僧伝秀入寺也、伝秀ハ京都ニテ広瀬主税若党勤法心ヲ発シ見樹寺暁誉上人ニ仕終ニ当寺ノ住職トナル」と記される。  上漆原村は、江戸期〜明治22年の村名。上漆原は明治22年〜現在の大字名。はじめは岡田中村、昭和30年加佐町、同32年からは舞鶴市の大字となる。 《人口》85《世帯数》41。 《主な社寺など》 東部の鎌倉と西部の仲田に白髭神社。 ↓鎌倉の白鬚神社  ↓長之室の白鬚神社  浄土宗地福山天然寺 《交通》 《産業》 上漆原の主な歴史記録《注進丹後国諸荘郷保惣田数帳目録》〈 一 宮津庄 百五十五町三百十二歩内 百七町九百八十歩 等持院 十三町四段二百四十一歩 栗田村御料所 此内一町一反三百六歩永不 十五町九段三百十五歩 壇林寺 七町五段二百八十九歩 同領公文分 七町五段二百八十九歩 公文分 延永左京亮 此内一町八段二百八十三歩 本不作 二町五段七十四歩 漆原名 同人 《丹後国加佐郡寺社町在旧起》 〈 長谷長野室鎌倉都而漆原と云う 地福山天然寺浄土宗、本寺田辺町浄土寺末寺なり。白髭大明神社二ケ所これ長野村(室)鎌倉の氏神なり、山王権現長谷の氏神なり。上漆原の郷民薪を採り同国宮津の城下に運び商なり。下漆原村山王権現社あり。 《丹後国加佐郡旧語集》 〈 上漆原村 高百六拾弐石五斗三升 内壱石 万定引 六石御用捨高 白髭明神 白髯明神 天然寺 地福山 浄土寺末 上漆原 長谷ノ寺 此寺無住ノ事有シ于時見樹寺松(船カ)誉上人 伴僧伝秀入寺也 伝秀ハ京都ニテ広瀬主税若党勤法心ヲ発シ見樹寺暁誉上人ニ仕終ニ当寺ノ住職トナル 《丹哥府志》 〈 【山王権現】 ○岡田(上漆原村の地名) 【白髭明神】 ○鎌倉(上漆原村の地名) 【白髭明神】 【地福山天然寺】(浄土宗) 《加佐郡誌》 〈 『郷土と美術』(昭15.5) 〈 弓削 安治 昭和十流年三月十九日加佐郡岡田中村字上漆原田 番地小字的場に於て、村経済更生計画による耕作道路開作中、土取場の断面より別記の如き古銭が発見された。初めの一筒は女人夫が拾ひ上げ紹定通宝と明瞭に読まれた。其後数時間の後運び出した土中から今度は十数枚重なって出土した、重なって錆付いてゐる様子では緡に挿したるまゝ土中に入りたるか容易に分つことが出来ない、鋭利な鎌先で漸く引離す事を得た、銭文は二三枚は明瞭に読まれるが他は行書や篆書の分が読まれない、持ち帰って小学校の蔵書京都府史蹟名勝天然記念物調査報告第十三冊祇園寺古銭出土地及仝第十八冊豊栄村出土の古銭記事を参酌して漸く左記の如く判読することを得た。 開元通寳 三枚 唐玄宗 日本紀元 一三七三 淳化元寳 一枚 未大宗 〃 一六五○ 咸平元寳 一枚 宋眞宗 〃 一六五八 大中祥符 祥符元寳 一枚 朱慎宗 〃 一六六八 天聖元寳 一枚 宋仁宗 〃 一六八三 ?寧元寳 二枚 宋神宗 〃 一七二八 元豊通寳 一枚 宋神宗 〃 一七三八 元祐通寳 一枚 宋哲宗 〃 一七四六 政和通寳 二枚 宋徽宗 〃 一七七一 淳?元寳 一枚 南宗光宗 〃 一八三四 紹定通寳 一枚 南宋理宗 〃 一八八八 右の出土の古銭は前記報告書によれば鎌倉時代末期に本土に於て宋銭の流通せしことを記すれども、果して当地に於て其の時代何人によりて持来り所有し如何なる事情によりて土中に埋りたるかの考證は未だ定め難い。只此の地が村社白髪神社の北東約一町の地点にして、附近に殿段、上の奥、堂屋敷、地蔵田、城屋、久保田等の地名の存することを附記して置く。 《丹後路の史跡めぐり》 〈 大川橋から宮津へ抜ける岡田上漆原の小字的場で、昭和十五年三月十九日耕作道路を工事中、白髪神社の北東から中国の唐、宋の古銭が多く発掘された。 開元通宝 三 唐 元豊通宝 一 宋 淳化元宝 一 宋 元裕通宝 一 〃 咸平元宝 一 〃 政和通宝 二 〃 祥符元宝 一 〃 淳煕元宝 一 南宋 天聖元宝 一 〃 紹定通宝 一 〃 煕寧元宝 二 〃 こうした古銭は、岩屋の雲岩寺と竹野郡函石浜遺跡より発掘されたほかは丹後では例をみない。どうしてこのような僻地に中国の古鈍が埋められていたのかわからない。ちなみにこの近くの地名に殿段、上の奥、堂屋敷、地蔵田、城屋、久保田などというのがある。 伝説など 《舞鶴市史》 〈 足利時代の初期、唐の金山寺で仏教研究をして帰った愚中和尚(大通禅師=加佐郡誌)が貞治四年(一三六五)漆原に来て、鎌倉の大滝の下に庵を結んでいた。いま寺屋敷といっている所である。 ある日の夜半、かわやに起きて行こうとすると胸騒ぎがして、金山寺に火災が起きたことを霊感で知った。早速、ひしゃくをもって精神的防火に努めたという。その後、唐から便りが届き「火事の際は御協力を感謝する」とあった。この時、愚中和尚が座禅を組んで祈ったという座禅石がいまも田の中に座っている。三メートル余の大石である。 庄兵街屋敷 上漆原小字長ノ室に庄兵衛屋敷があって、鉄砲の名人が住んでいたと伝えられる。 慶長のころ、上漆原に庄兵衛という大した腕前の狩人がいた。常々、赤岩山から宇野ヶ岳方面を猟場としていた。ある夜庄兵衛が獲物待ちをしていると、向こう側の草原から小ネズミがちょろちょろと走り出た。何気なく見ていると、そこへネコが現れてネズミはたちまちえじきになった。すると、またどこからともなくキツネが飛び出して、ネコを食べた。これはどうも怪しいと思ううち、次にはオオカミが不意に出て来て、キツネはたちまち食われてしまった。 このように次々と続いて強敵が現れ、先の弱いものを倒し幾度かそれが繰り返されたが、ついには大熊だけが残って闘争は止んだ。庄兵街はそれまで息をこらして見ていたが、これが最大の獲物であろうと、愛銃をとって身構えた。まさに火ぶたを切ろうとした瞬間、庄兵衛は思った。「待てよ、こよいは実に不思議な夜である。この大熊を撃ち殺したら更に強い敵が自分を襲うであろう。そうだ」と、ねらいを外しきびすを返して帰途についた。半町ばかりも山を下りたかと思う時、どこからともなく「庄兵街、よい、し…あ…ん(思案)」という怪しい声が聞こえてきた。これは庄兵衛が人間離れをした射撃の名人だったから、魔神が相手になろうとして現れたのであろうといわれている。 庄兵衛は大阪の役に軍夫となって戦場に行ったが、敵側から恐れられた。庄兵衛が年老いて狩人をやめた時、鉄砲に代えて求めた谷の田を、今も鉄砲田といっている。 大力男 (上漆原) 丹後の田辺城が築かれる時のことである。その城の石垣に使う沢山の石を運ばせるために、上漆原村にも十六人の人夫が割り当てられた。村では早速寄り合いをして談相したが、そのころは家数が少なく、それだけの人数を出すことは容易ではなかった。その上、にわかなことなので日限の余裕さえもない。 庄屋を中心にあれこれ相談したが、よい思案が浮かばない。そのうち発言もなくなり、一座は静まり返って、取りまとめ役の庄屋も当惑顔。その時、一座にいて所在なさそうにしていた若い者が二人、長の円性と岩尾の長左衛門が何やら相談していたが、「人数は少なくても、村に割当てられた仕事さえ片付ければよいわけだ」と、この仕事を二人に任せて欲しいと申し出た。円性も長左衛門もそろいもそるった力持ちで、十貫匁(三七・五キロ)以上の重い石でもマリのように放り投げる力があったという。 二人は十六人前の責任を負って、定められた日の朝早く、田辺の城普請場へ着いた。人数調べが行われ、各村とも割り当て通り一人も欠けていなかったが、上漆原は二人だけ。係の役人の不審気な問いに「二人でも割り当てられた仕事だけはやる」と返答した。そこで役人は「それなら先棒は十六人、後棒はそちら二人で、この大きな石を運べ」と命じた。先棒は外の村からよりすぐった十六人、後棒は円性と長左衛門。歩き出したが、先はのろのろ、力余った二人はそれがまどろしくてたまらず、わざとぶりぶり振り動かしたので、先棒の者はたまらず、ばたばたと倒れてしまった。こうして大石の運ばれること両三度。その有様を見て驚いた役人は「上漆原の人夫、その方たちの働きは見事だ。もう帰ってよい」と、早々に暇を与えて帰した。 《舞鶴の民話1》 〈 慶長五年石田三成勢の福知山城主、小野木縫殿介吉澄が兵をもって田辺城を包囲した際、細川幽斉は小数の手勢で籠城した。和歌の名人幽斉は死を覚悟し、古今相伝の書きものをまとめた。 いにしえの 今も変らぬ 世の中に 心の種を 残すことの葉 の一首をそえて智仁親王にたくした。時の天皇は幽斉を惜しんで再三勅使をつかわし、開城を促したので、当斉も開城した。 二の丸跡に心種園が造られ、代々古今伝授の松が植えられ、石碑が建てられている。城跡の大きな石垣は昔のなごりを残し私たちに江戸のむかしをしのばせる。 田辺城が築かれる時のことである。この城の石垣に便う石を連ばせるため、上漆原にも十六人の人夫が割りあてられた。村では早速寄りあいして相談したが、数年来の大水のため家や村を離れるものが相つぎ家数が少く、それだけの人数をだすことはできなかった。その上藩名はにわかで、どうするか考えもつかなかった。 毎日のように庄屋を中心に話しあったが良い案もなく、皆んなだまってしまった。 この中に発言もせず心配顔もしない若者(長野円性と岩尾の長左エ門)という二人がいた。二人がなにやら相談していたが、「人数も必要かも知れんが、村に割あてられた仕事を日限までに仕上げればよいのだろう」とこの仕事二人にまかせてくれと申し出た。 二人は身のたけ二メートル、十貫以上の石も楽々と持ちあげポイとほりなげる力を当持っていた。庄屋をはじめ村の人は手をあわせて二人の申し出をよろこんだ。 二人は定められた日田辺の城晋請場へついた。 役人か各村の割当ての人数を調べた。各村とも割り当て通りだったが、上漆原は二人だけ、役人の質問に「二人で割当ての仕事はする」と返答した。 そこで役人は「先棒は十六人後棒はそちら二人でこの大きな石を運べ」と命じた。先は村よりすぐった十六人、うしろは円性と長左エ門、歩きだしたが先棒はのそのそ、二人は力あまり、まどろしくてかなわない、ぐいぐい持ちあげるようにして運ぶ、先棒は重たくてばたばたたおれる。結局二人して運ぶことになった。三度運べばこの日は終り。 この有様をみた役人は、その力の強いことに驚き、「上漆原の両名の働きは見事だ」と築城の石運びに大いに力を発揮し、完成と共に漆原へ帰ったという。 庄兵衛屋敷 (上漆原) 丹後半島へと山が連なる上漆原、ここに稲富治介という足軽が住んでいた。又の名を庄兵衛といった。 彼は「当代一番」という鉄砲うちだった。狐場はうっそうとした森ばかりである。昼でも中に入ればうす暗く、こもれ日があるぐらいだ。 ある夜、えものまちする庄兵街の前にネズミがやってきた。そこへネコがやってきてネズミをぱくり。ネコはキツネに、キツネはオオカミに、オオカミはクマにやられてしまった。 息をこらしてこれをみていた庄兵篇は、思わず鉄砲に手がかかった。熊は庄兵衛がいるかいないか知らないが、 ノソリノソリやってくる。 「熊より強いやつぱいないだろう、一発鉄砲でうちとるか」 ところが足軽でも才智にとんだ庄兵衛 「まてまて今夜は不思議なことがおこる、もし熊を殺せば更に強い敵があらわれて自分をおそってくるだろう」腕がずきんずきんとするが、ねらいをはずして一目散に山をかけおりた。一町もいかない内、裏から不気味な老婆の声がした。 「庄兵斎よいしーあーん(思案)」 当代随一の鉄砲うちだけに、相手になろうとした魔神が声をかけたのだ。弱肉強食をあきらめた庄兵衛はめでたく村に帰ることができた。庄兵衛は年老いて狩人をやめ、鉄砲を売って田を買った。上漆原には今でも〃鉄砲田〃という名前が残っている。 この話は上漆原には語りつがれている。 「技術にひいでたものは、自分の限界を知っているものだ」地区の人たちは、この庄兵衛の心を、子 孫に話し伝えるだろう。 《京都丹波・丹後の伝説》に、(カット、しるべも) 〈  松本清張の小説に「火の繩」というのがある。丹後の住人で、まれな鉄砲撃ちだった稲富治介という足軽が主人公。 丹後半島へと山が連なる舞鶴市上漆原。ここに、一説では稲富の一統といわれる狩人が住んでいた。「庄兵街屋敷」の庄兵街がその人。「当代随一」とうわさされた鉄砲撃ちだったが、庄兵衛は「弱肉強食」の無情を悟ったヒューマニスト。この話はせちがらい現代人に「人の生きる道」も教えてくれる。 話はいささかイソップ寓話的になるがさわりを披露すると−− その昔、上漆原に庄兵術というたいした腕前の狩人が住んでいた。猟場はうっそうとした森ばかり。と、ある夜、獲物待ちをする庄兵街の前に小ネズミがチョロチョロ。そこにネコが登場してネズミは餌食。ネコはキツネに、キツネはオオカミに、オオカミはクマにたちまち食われてしまった。 息をこらして見ていた庄兵衛。 「クマより強いヤシはもういないだろう。一発、鉄砲で撃ち取るか……」 ところが、俗人とは〃ひと味〃違う庄兵衛。 「待て待て。今夜は不思議なことが起こる。クマを殺せば、更に強い敵が自分を襲うだろう」 自信の腕をさすって、ねらいをはずすと、一目散に山をかけおりた。半町(約五十メートル)ばかり行くと、背後で不気味な声。 「庄兵衛よいしーあーん(思案)」 人間ばなれした鉄砲撃ちだけに、相手になろうとした魔神が声をかけたのだった。腕を過信することなく、弱肉強食を断ち切った庄兵衛はめでたく、魔神の手からのがれることができた。 庄兵衛は年老いて狩人をやめ、鉄砲のかわりに田を買った。上漆原にはいまも〃鉄砲田〃という名前が残っている。 地区では庄兵術の話が先祖代々語り継がれてきた。「技術に秀でた者は、自分の限界も心得ている」−−と古老は、この話の持つ意味を語りかける。地区の周囲は庄兵街のころと同じように森が深い。この自然が残る限り、庄兵衛も心に生き続けることだろう。 (カット・矢野直子さん=舞鶴市岡田中校) =しるべ= 上漆原は西舞鶴市街地から約十七キロ。宮津市境に近い山間地。峠を越えて宮津市にはいると〃狩場〃という地区もあり、かつては猟が盛んだった。 《都丹波・丹後の伝説》(カットも) 〈 昔、丹後の田辺城が築城されるときのこと。その城の石がきに使う大きな石を運ぶため、当時の上漆原村にも十六人の人夫が割り当てられた。村ではさっそく寄り合いをしたが、家数が少なくてそれだけの人数を出すことは容易でなく、しかも工事の期日も迫っていたのでみんな困ってしまった。 そのとき、上漆原村字長の円性と岩尾の長左衛門の二人の若者が何やら相談していたが、「人数は少なくても村に割り当てられた仕事さえ片付ければよいわけだ」と、この仕事をまかせて欲しいと申し出た。二人ともそろいもそろった力持ちで、十貫(三十七・五キロ)以上の重い石でもマリのように放り投げる力があったという。 二人は定められた日の朝早く、田辺城の普請場へ着いた。各村とも割り当てどおりの人数がきていたが、上漆原は二人だけ。係の役人が不審顔でたずねると「二人でも割り当てられた仕事だけはやる」と答えた。そこで役人は「それなら先棒は十六人、後棒は二人だけでこの大きな石を運べ」と命じた。仕事がはじまったが、先棒の十六人はノロノロ。力余った二人はわざと棒を揺り動かしたので、先棒組はたまらずバタバタと倒れてしまった。 この様子を見て驚いた役人は「二人の働きは見事だ。もう帰ってよい」と早々に帰らせた。  さて、上漆原村字長の元辻堂跡と天然寺にお地蔵さんがあった。元辻堂跡のは重さ三貫六百八十匁(十三・八キロ)、また天然寺のは二貫九百五十匁(十一・一キロ)。二つのお地蔵さんは日ごろから村人の信仰を集め〃休む間〃もなかった。 力持ちの円性と長左衛門はとても仲良し。ある日連れ立って四国参りをすることにし、この機会にお地蔵さんにも四国見物をしてもらおうと、背中に背負って旅立った。 丹後の山奥からはるばる四国へ出かけた二人は八十八カ所巡りをしたが、その間、お地蔵さんを大切にした。風呂に入るときはお地蔵さんを丁寧にみがきあげ、同じ布団の中で眠った。 ようやく上漆原に帰ってきたが、お地蔵さんは大変喜び、それから後も村人の願いをよくきいてやったそうな。そして、いまも上漆原にお地蔵さんは二体とも残っている。 (カット・松山幸司君=舞鶴市岡田中校) =しるべ= 上漆原は舞鶴市街地から西へ約十三キロ。西舞鶴駅前から京都交通バスに乗り、由里で乗り換え一時間足らずのところにある。山あいに七十五戸の農家が点在している平和郷。 上漆原の小字上漆原 境 ロクロ 尻ケ谷 唐戸 岩尾 館 小船谷 真奥 赤谷 鎌倉 長橋 東山 長ノ室 剛谷 板戸 宮ノ前 杉ノ木 平 上ノ奥 奥山 込山 仲田 寄角 八幡 《ふるさと・岡田中》 〈 上漆原には岩尾、鎌倉、長之室の三つの集落がある。 岩尾は赤岩山の裾野に位するの意味があり、鎌倉は成相山、松尾寺が慶雲(七○四)年間ほぼ同時期に建立せられ、文化(一八○四)の頃当地方も仏教の隆盛と共に寺院の建立も多く、これらを結ぶ参道が開拓され、鎌倉が要衡の地として重要視されこの地名ができた。長之室は細長い岡田の谷の一番奥に当たり、室形の地勢からついた名称であろう。 岩尾と鎌倉の接点に城山と呼ばれる古城跡がある裾野の山・田・畑をタチという。タチは館(たて)であって、侍屋敷で城に勤めた者の住家があったところである。初め一色家の居城であったが細川藤孝に攻略された城跡である。これより八幡に通じる道筋を佐平ダンブと言う。この付近の田は大方藤田家のもので、養い水は同じ井堰を使った。宗家が元佐平といったので佐平ダンブという。 タチに続いた谷を八幡という、八幡神社があった跡地なのでこの名がある。八幡社は神仏分離令の出された折、字において整理、白鬚神社の境内社として祀られることになり、今は鳥居の石柱や破片が歴史を止めているだけである。 八幡の下の谷をトノセという。トノセは殿背、殿移り等で館の将が居を構えていたところである。岩尾の村中の田圃を観音田圃という。中央に観音堂かあったが明治の中頃、岩尾墓地に移し、今は石のお地蔵さんが、残されている。坊跡、岩尾の後ろの山を坊の奥といい、庵の跡も見られ、僧房の跡と言われる。キドムラ 江戸時代村の入口に設けた木戸即ち自身番のあった場所。カラトは各村々に郷倉を設け、飢饉に備えて食糧を保管していた場所のあったところである。 鎌倉には弁慶屋敷がある。この地を藤孝が攻めた折、弓の名人武蔵の豪胆振りを示す話が伝わっているが、武蔵坊弁慶と混同され、関係のない弁慶に屋敷を盗られたようである。 紺屋の谷 今も金気の強い水が湧き、当時この金気水で染物をした紺屋がいたので地名となった。その向うをカンジヤというが、鉄屑を掘出した所で、コヤの谷の上がしんぎよう谷、ここは赤岩川がつき当り切り立ちを流した跡に黒い砂が残る。これが砂鉄でタタラして鉄とした所をしんぎよう谷といい、カンジヤと共に地名として伝わったのである。寄角へ渡る橋のたもとをとり場という。白鬚神社の鳥居がたっていた所である。ロクロは昔木地屋がいて、椀等作っていたのでこの地名を残したのである。 板戸峠 長之室から栗田へ所用のため、出掛けた男が運悪く大きな地震と津波におそわれ、命からがら逃げ帰った。恐怖さめやらぬ男は「若しも峠をこして海の水がきたらどうしようか。」と、すっかりノイローゼになって夜も日も心配で眠れなかった。そこで隣のお爺さん「村中から板戸を借り集め、峠に並べて堰止めてやから大丈夫だ。」と、言ったので、男はその夜から眠られるようになった。この話を聞いた村人はこの峠を板戸峠といった。 関連項目 |

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『舞鶴市史』各巻 『丹後資料叢書』各巻 その他たくさん |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2007-2012 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||