|

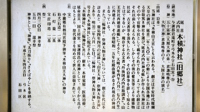

�ؐϐ_��

���Â݂���

�^�ӌS������

|

���T���̏��͂ق��̃y�[�W�ɂ����邩���m��܂���B�������猟�����Ă��������B�T�C�g�������̓T�[�`�G���W�����������������B ���T���̏��͂ق��̃y�[�W�ɂ����邩���m��܂���B�������猟�����Ă��������B�T�C�g�������̓T�[�`�G���W�����������������B

|

|

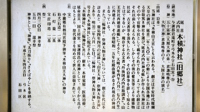

�ؐϐ_�Ђ̊T�v

�@�ؐϐ_�Ђ͗^�ӌS���ɂ���������B��{���Đ_�Ђł��A�J�S�Ɠǂ�ł�����قǂɂ͂Ȃ��A�^�ӌS�̌Ñ�Ɛ[���ւ�肠�肻���ȉ�������ȑ傫�Ȑ��͂������_�Ђ��Ǝv����B�Ñ���l����ꍇ�͊O���Ȃ��_�Ђ̂悤�Ɏv����B �@�ؐϐ_�Ђ͗^�ӌS���ɂ���������B��{���Đ_�Ђł��A�J�S�Ɠǂ�ł�����قǂɂ͂Ȃ��A�^�ӌS�̌Ñ�Ɛ[���ւ�肠�肻���ȉ�������ȑ傫�Ȑ��͂������_�Ђ��Ǝv����B�Ñ���l����ꍇ�͊O���Ȃ��_�Ђ̂悤�Ɏv����B

���쎮�_�����ɁA�ؐϐ_�ЁB

�u�����R�ω����_�����v�́u�^�ӌS�Z�\���O�v�ɁA�]��ʁ@�ؐϖ��_�B

���̎����Ђ��ǂ��ɂ����āA�ǂ��������j�������̂��́A����������B�������ؐϐ_�Ђ��ǂ��������j�������̂��̌����͂���Ă��炸�A��ς��̐_�l���낤�Ƃ��炢�ɂ����m���Ă��Ȃ��A���i�̌������������_�c�͕s�тł��낤�B ���̎����Ђ��ǂ��ɂ����āA�ǂ��������j�������̂��́A����������B�������ؐϐ_�Ђ��ǂ��������j�������̂��̌����͂���Ă��炸�A��ς��̐_�l���낤�Ƃ��炢�ɂ����m���Ă��Ȃ��A���i�̌������������_�c�͕s�тł��낤�B

�w�^�ӌS���x�́A�u�O�㍑���Џ؎��l�ɂ́u���Α��A�⃖�@���A���S�c�Z�����S���i�h�m����X�i���h�������m�������m�R�����������Y�v�Ƃ���A�����f���ׂ��炷�A�v�Ƃ��Ă���B

���͖ؐςƂ͕����ꑰ�̕�ώ��ƍl���Ă���̂����A�ꉞ�͂����̐_�Ђ����Ă������B

�@ �@���g�_�Ёi�{�Îs�⃖�@�j �@���g�_�Ёi�{�Îs�⃖�@�j

|

�{�Îs�����J����⃖�@�֗����Ґ�́A���Ă͖ؐϐ�ƌĂ�Ă����Ƃ����i�{�V�����j�B �{�Îs�����J����⃖�@�֗����Ґ�́A���Ă͖ؐϐ�ƌĂ�Ă����Ƃ����i�{�V�����j�B

���̐�̉͌��A�⃖�@�ɂ͂��Ĉɍ�����{�ƌĂꂽ�R���_�Ёi���g�_�Ёj�����邪�A���̓��g�_�Ђ͍]�B��{���g�_�Ђ��犩�U�����Ɠ`���A���Ƃ͓����J�ɂ��������A�V��18�N�ɗב��̊O�_�ɂ������ؐϐ_�Ђƍ��J���Č��ݒn�Ɉڂ����Ƃ����B�⃖�@�E�����J�E�O�_�E�哇�A���o�E�����E���c�E�匴�̈ɔH���������̎Y�y�_�ł������B

���ē����J�ɂ͎R���Еʓ��̐^���@�Ќ��������������ޓ]���A���̌�Ќ����̌�g�Ƃ�����ՍϏ@�V�������БO�ő�ʎ�o��]�ǂ����B�V���������̑�ʎ�o�͂��ƎR���Ђɓ`���������̂ŁA�N�a2�N�i1100�j�̂��̂��ŌÂƂ��Ă���B���̎Ђ͈���ɗ^�ӌS�����ЁE�ؐϐ_�ЂƂ����B

�Ќ������@�����J���{�������X�m��O�S��Ԓn���_�̎ЂƉ]�Ж������N�̒����̓����ʏ�������䎵�ډ�悵�L�ڂ��邪�אڒn��X�̏�Ɖ]�ЁA�O�S�\�Ԓn�㐤��\�O���V����Ќ����̍ŌẨ��~�Ɠ`�ӁB�����\�Z�N�������ਂ߂ɖ��_�K�y�����Ƃ��ɏĎ������t�肠��B�����c�������S�\���Ԓn�T���S��\��Ԓn�Ɉړ]�����Ɖ]�ӂ����̔N����ڂ��ɂ����A�䒠�ʐϖ���̒n�����Ќ����Ǝ�������B�����V�����͉��N�ɂ��ΓV���N���̛�n�ɂ��c�������@�Ȃ肵���V���N���ɍ��̒n���̔��Ɉړ]���N�j�����ēV�����Ɖ��ߓ����ɑT�@�ɉ��߂���Ƃ�����A�i�X�I�Ҏ��@�̕��Q��)�ޗǒ����㖢���^���@�Ɩ����ׂ��قǂ̏@�|�Ȃ������������ɂ͖����T�@�Ȃ���A���Ƃ։��N�̐���嫂��T��ׂ��炸�R��Ή������̒n�Ɉړ]���@���ׂ������Ɖ]�́U�z��篂��ɒm�肪�������A�V���������̑�ʎ�o�ʖ{�Z�S���̒����̊����Ɂu�ɍ�����{�R���{��ʎ�o������єN�Ќ������嗂�Z�C��v�̋L������A�^���@�Ќ����͋�����N�ɂ͊⃖�@�̎R�������Ƌ��ɗP�ٞĂ������m��ׂ��B���炭���\�ċ��Ƃ��ւ鎞����̉ߓn���Ȃ��B�����ĎR�������͈���ɉ��쎮�̖ؐϐ_�ЂȂ�Ɖ]�ЁA���Ђ��Ɠ����J�ɂ��肵���Ëg�̍^���ɗ��ꂽ��ƂđO�L�X�m�㖾�_�͂��̌̒n�Ȃ�Ɠ`�ӁB�z���鉏�̂ɗR��⃖�@�Ȃ���g�_�Ђ̋����͍������J���̓V�����Ɉꕔ���������邪�A�Č�����ɋߏB�R�����g��\�ꏊ�����̓��A���������̉��q�{�����̗��Ɖ��������̋C��{�����̖{�n�Ŋϐ̂̋����ƂȂ�A�@���ɂ����肯���킷�B

�i�w�^�ӌS���x�j |

�^�ӌS�̖k���̂����Ԃ�ƍL���͈͂����q���A���͉��ɂ����_�Ђł������悤�ł���B

��꒬�|�̏�����������R�̎R���ɒ������Ă���B�ؐϑ�_�ƎO�֑�_�����J����Ă���B ��꒬�|�̏�����������R�̎R���ɒ������Ă���B�ؐϑ�_�ƎO�֑�_�����J����Ă���B

���n�̈ē���

���쎮����

�ؐϐ_��(������)

(�����n�j�@�^�ӌS��꒬���|�؏����Γc�{���J

(�Ձ@�_�j�@�\�Ґ_(�V�Ƒ�_�̒�A�fᵚj���̎q

�@�@�@�@ �@�啨��_�u�fᵚj�����̎q�A�卑��_�̕ʖ��j

(�R���A���v�j

�@���_�Ђ́u�ؐώR���{�v�Ƃ��]����B�n���͕���������V�c�̌��A�����N�i��Z��N�j�̒��ɂ��S���e�n�ɂ����鐒�h�Ă��_�Ђ�I�сu���������А_�����v�����ꓖ�_�Ђ͂��̒��Ŋ������ЂƂ��čڂ����Ă���A����Ă��̑n���͂���ȑO�ƍl������B���������̌�̜�Г��ɂ�茚�z���ЋL�A�Õ������������������߁A���̉��v�����ڂ����m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A��������Õ����u�O�㍑�����m�撲���v�u�R���{�ЍČ���i���v�ɂ��ƁA�V���Z�N���ߔ���(�ꎵ���Z�N�j�ɍČ�����A���̌㏺�a��ܔN�Гa���z���Ȃ��ꌻ�݂̐_��ƂȂ��Ă���B

�@�܂��u�O�_�ЁE�Ր_�啨��_�v�ɂ��ẮA�n���N��͕s�ڂȂ�ǁA�c���l�N�l���̋L�^�Ɂu�R����_�E�Ր_�啨��_�v�Ƃ���A������N�Z���ꎵ���u�O�_�ЁE�Ր_�啨��_�v�Ɖ�������u�ؐϐ_�Ёv�ɔz�J����Ă���B

�@�u�ؐϐ_�Ёv�u�O�_�Ёv���ɁA���A�؍މƉ��E��ÁA�������ЁA���y�o�c�A�Ɖ^�����̑c�_�Ƃ��āA�Â����玁�q�͂��Ƃ��A���ˎ���n�ߍL�����l�ɐ��h����Ă���B

(�Е�j

�@�@�������L����{�a����M�u�ؐώR����_�v�_��

�@�@����(�Α�)�@�@���

�@�@�Γ��ā@�@�@�@���

�@�@��⸈@�@�@���

(��Ձj

�@�l���O�Z���@�@�_�K��

�@�܌�����@�@�@�ҍK��

�@�@�_���Ƃ��āu�_�y�v�u�����U��v�u�����₵�v���[����B

�����\�O�N�l���g���@�@�|�؋�E�Γc�� |

�O�_�Ђ́A�w�����R�ω����_�����x�u�^�ӌS�Z�\���O�v�ɁA�u�]��ʁ@�O�a���_�v�Ƃ����āA�ق��ɂ͒m���Ă��Ȃ��̂ł��̎ЂƎv����B �O�_�Ђ́A�w�����R�ω����_�����x�u�^�ӌS�Z�\���O�v�ɁA�u�]��ʁ@�O�a���_�v�Ƃ����āA�ق��ɂ͒m���Ă��Ȃ��̂ł��̎ЂƎv����B

�w�O�㕗�y�L�c���x�ɁA���ߎs����Ɂu�荿�O�֎Ёv�������邪�A�w�����̍ō��_�Ƒ�a����̌����x�ɂ��A���̎Ђ͗^�ӌS�֑J�������Ƃ����B����ɂ͔����_�Ђɍ��J���ꂽ�����������A���������������K���c����Ă���Ƃ����B�����̎R���_�Ћ����ɂ��O�_�Ђ�����A���߂ɂ͐���̂ق��ɂ��������Ǝv����B �w�O�㕗�y�L�c���x�ɁA���ߎs����Ɂu�荿�O�֎Ёv�������邪�A�w�����̍ō��_�Ƒ�a����̌����x�ɂ��A���̎Ђ͗^�ӌS�֑J�������Ƃ����B����ɂ͔����_�Ђɍ��J���ꂽ�����������A���������������K���c����Ă���Ƃ����B�����̎R���_�Ћ����ɂ��O�_�Ђ�����A���߂ɂ͐���̂ق��ɂ��������Ǝv����B

�w�_�Ћ����^�x�́A�u�����_�Ё@�Ր_�@�_�c�ʑ��E�啨�喽�E�������^�@�@���s������B�Ր_�啨�喽�͑�a�O�_�Ђ̎�_�E�������̍ւ���_�Ƃ����B���̎Ђ͕��y�L�̐藢�O�֎Ђł����āA��ɑ��Ђƍ��J�Ȃ鎖�͍��L�ɂ���Ă�����B����W�ɁA�������Ў��_�A���ʂɎO�֖��_�ЗL��Ɓv�Ƃ��Ă���B

���ׂĐ������L�^�Ȃ�A�����̎O�_�Ђ͕��ߎs���肩��J���������̂����m��Ȃ��B�_�Ђ������J�������̂ł͂Ȃ��A���̐_���J��l�X���ڂ����̂ł��낤�B�������߂ĈڏZ�����̂ł��낤���B

�w��꒬���x�́A

�Q�l����

��A�u�O�㍑���_�؎��l�v�i�匴���\���j

�@�@�@�@ �ؐϐ_��

�@���Ѓn�O�㋌���j�ؐώR�O�g�S���]�X�g�A���A�����j�c�Z���g�]�t�A���A�c�Z���m���j�����ؐϓ��g�]�t�A���h�Ð������L�������i�N�A���c�|��S�E�j�e�惊�K�^�V�B

�@��P�@���Ѓg�]�t���A���h�A���Ѓn�]�B���}�����J�X�g�]�փo�ؐϐ_�Ѓj�A���Y�B���Α��m�R���g���]�t�����A���h�V�����l�i���B

�@�Γc���j�n�勝�ܒC�i��Z�����A���^��N�j�O�����n�ؕ��j�u���݂̎R���]�X�v�g�A������m�i���B

�@�Г`�L�j���V�����A�����ȃe�L�����j�e�����j���V�^����B

��A�u�O�㍑�����Ў撲���v�i���s�{�j

�@�@�@�@ �ؐϐ_��

�@ �i�����j�i�I�j�c�Z���i���ׁj�|�ؑ��Փ���������i���j��P�@���j�B�Γc���R���Жm�]�t�n�냊�i���x�V

�i���l�j�O�㋌���L�j�ؐώR�O�g�S���]�X�g�A���A�������j�c�Z���m�]�t�A���A�c�Z���m���j����ؐσg�]�t�A���h�Ð�����L���i�N���i�V�A ���c�|��S�E�j�e�惊�K�^�V�A��P�@���R���Ѓn�]�B���}�����ڃX�g�]�փo�ؐϐ_�Ѓj�A���Y�B�Γc���n�勝�ܔN�C�O�����n�ؕ��j���ݎR�m���]�X�g�A������m�i���B�i�L�j�|�ؑ����{�P�J�\�җ�Ջ㌎�\����B

�O�A�u���I�_�����v�i�����ȁj

�@�ؐϐ_�ЁA�@�@�Ր_�@ �\�Җ�

�@�Փ��@ �㌎�\����@�@�Њi�@����

�@���݁@ ���L�����撲�L�ɋ|�ؑ��Ƃ��A�_�Џ��^�{���j�R���ƌ������u���Ɋ⃖�@���Ƃ��A�Γc���R���ЂƉ]���͌��Ȃ�ׂ��Ɖ]�Ђė�����肹���B

�l�A�u����{�_�_�j�v�i�����݉Ɓj

�@�ؐϐ_�Ё@�@�@�@

�@���ݓ�|�؍ދ{�J��@�@�`���L�j�\�Ґ_��@�@�@�@ �z��啨��_��i�y�l���j

�܁A���{�n�������v�i絉��ǕJ�ҁj

�@�ؐϐ_�Ё@�@�@�ݓ�|�؍ދ{�J���J��\�Ґ_��

�Z�A�u�^�ӌS���v�i�吳�\��N�^�ӌS�������j

�@�ؐϐ_��

�@��꒬���|�؏����Ε��{�P�J�����A�w�葺�ЁA�Ր_�\�Җ��A�啨�喽�A�R���s�ځA�O�̕{�u�ɂ͉��쎮�����m�_�ЂЂƔ�肵�����ؐϐ_�Ђ𒆌S�\�͑��v�Z�Ɍf���A�W�����Ђ��ƎR�������Ɖ]���A��a���O�ւ�芩�����A�O�_�ЂƂ��]���B

�@�{�Ôˎ��Ж��O��撲���ɋ|�؎O�֎Г��J���n�̏��Z��B�����ؐϐ_�Ђ��v�Z�ɔ�肳��͒O�㋌���L�A�O��ꗗ�W�A�O����^�F�R��A���̊O�O�㍑���Џ؎��l�ɂ́u���Α��A��P�@���A���ߒO�Z�����S���i�h�m����X�i���h�������m�������m�R�����������Y�]�X�v�Ƃ���A�����f���ׂ��炷�A�Гa�A���a�A�_�`���A�Ж��������͂�A�������Ј�ׁA���c�F�A���ʏ��Ђ���A���q��S�O�\�ˁB�����Z�N���Ђɗ��A�吳��N�O���_��嗿���i�w��B�Ր_�܌�����B

���A�u���s�{�_���L�v�i���a���N���s�{�_�E��j

�@���Ё@�@�ؐϐ_�Ё@�@��꒬���|��

�@�Ր_�@�@�\�Ґ_�A�啨��_

�@��Ձ@�@�l���O�\��

�@�ȏオ�Q�l�����̎�Ȃ���̂ŁA���̊O���쎮���ڂ̖؉��_�Ђ𑼌S�t�i���S�v�Z���j�ɔ�肵�������ɓc�������́u�O�㋌���L�v�A�R�������́u�O��ꗗ�W�v�A�Ҏҕs�ڂ́u�O����^�v�A���������́u�O�㍑�����А�瑖{���l�v�Ȃǂ��ېV�O�ɂ���A�ېV����A������A���БF������ɁA���铹���́u�O�㎮���_�����v�A�鎭�A���́u�_���I�^�v�A�r�쐭�P�́u�O�㍑�����_�Ѝl�ċL�v�A�����ӔN�ɉ����ċg�쓌�ނ́u����{�n�������v������ł���A�͂�����Ə��݂������Ȃ����̂ɏo�����o�́u�_�����l�v�A�I�c���́u�_�Ўu���v�A�ߓ��r��́u�O�㍑���Ў��v�Ȃǂ����邯��ǂ����T�ł͂��ꓙ�̖}�Ă��ȗ����邪�A�����ېV��A�^�ӌS�����s�{�̊NJ��ɂȂ�O�ɖL�����Ŋ��ɐΓc�ƌ��肵���̂����獡�͘_�c�̊O�ɂ��Ă����B |

�O�_�Ђ̖{�Ђ͑�a�̎O�֎R�̘[�ɂ����a��{�A�O�_�b�ł��Ȃ��݂́u��ցv���J��A�����悤�Ȑ_�b�͒O����e�n�ɂ��邵�A�܂����ɐ��Ƃ��W���Ă��镨�ꂪ����B �O�_�Ђ̖{�Ђ͑�a�̎O�֎R�̘[�ɂ����a��{�A�O�_�b�ł��Ȃ��݂́u��ցv���J��A�����悤�Ȑ_�b�͒O����e�n�ɂ��邵�A�܂����ɐ��Ƃ��W���Ă��镨�ꂪ����B

���_�͓V�Ƒ�_�Ƙ`�卑�ʐ_�̂Q�_���J���Ă������A�����u�a�ЊQ�������������܂�Ȃ������O�����w���A�卑�ʐ_��厖�ɂ��Ȃ���������̌����ő�a��ǂ��o���ꂽ�̂��c�c�_�E�V�Ƒ�_�ŁA�̂��Ɋe�n�����܂���Č��ɐ��̓`�����c�����ƂɂȂ����B

��ϐb�̉��c�Ȃǂ��������悤�ɁA���c�c���q���Վ�Ƃ��đ啨��_���J�点�����A�̑c�E�ɍ��F�Y��Ǖ��҂����J��Ǝ��܂����Ƃ����B�O�_�Ђ̓C�J�K�A�����A��ςȂǂ����J��ݒn�̐_�ł������A��ϋ��͂��̂�����ɂ���A���̐_�悩��ǂ��o���ꂽ�̂��N���҂ł������c�c�_�̓V�Ƒ�_�ł������B

�R���{�ƌĂ��_�Ђ��e�n�ɂ��邪�A��ʂɂ͎R���{�͋ߍ]�̓��}�i���g�j�_�ЂƂ���A��ɓ��g�_�ЂȂǂƉ��̂��ꂽ�肵�Ă���B���������̓��}�_�Ђ́A���}�R�i��b�R�j�̐_�ł���u��R��_�v���J���Ă������̂ŁA��ɋߍ]���J�s�̗��N�ɑ�Ë�����̂��ߑ�a���O�֎R�̑啨��_�������������J���Q�_�̂Ƃ��Ă���B���Â��͑啨��_���R���_�ƌĂ�Ă����Ƃ����B �R���{�ƌĂ��_�Ђ��e�n�ɂ��邪�A��ʂɂ͎R���{�͋ߍ]�̓��}�i���g�j�_�ЂƂ���A��ɓ��g�_�ЂȂǂƉ��̂��ꂽ�肵�Ă���B���������̓��}�_�Ђ́A���}�R�i��b�R�j�̐_�ł���u��R��_�v���J���Ă������̂ŁA��ɋߍ]���J�s�̗��N�ɑ�Ë�����̂��ߑ�a���O�֎R�̑啨��_�������������J���Q�_�̂Ƃ��Ă���B���Â��͑啨��_���R���_�ƌĂ�Ă����Ƃ����B

�R���{���邢�͓��g�_�Ђƍ��͌Ă�Ă�����̂��A���邢�͖{���͂��Â��O�_�Ђ����m��Ȃ����ƂɂȂ�B�����A��ς��W���Ă��������m��Ȃ����j���l���Ă݂�K�v�����肻���Ɏv����B

H��K�͂悭����ւ�邱�Ƃ��m���Ă���B��ς��ؐςɂȂ邱�Ƃ͂��蓾��B��ς͈���ς���J�������K�������Ƃ������邪�A����͊������琄���������̂ł��낤�A�����Ŕ��f�ł������Ȋy�Ȏj�w�͂Ȃ��낤���A�����Ă��͂����������̂Ƃ͌���Ȃ��B H��K�͂悭����ւ�邱�Ƃ��m���Ă���B��ς��ؐςɂȂ邱�Ƃ͂��蓾��B��ς͈���ς���J�������K�������Ƃ������邪�A����͊������琄���������̂ł��낤�A�����Ŕ��f�ł������Ȋy�Ȏj�w�͂Ȃ��낤���A�����Ă��͂����������̂Ƃ͌���Ȃ��B

���^�c�~�A���}�c�~�ƌ����悤�ɁA�z�i�j�c�i�́j�~�i�_�j�ł͂Ȃ��낤���A���̉͋�����n�����ł͂Ȃ��������낤���B�����B����̐_���J��W�c�ł������̂����m��Ȃ��B

�w�����`���x�ɁA

| ���ޗǂ̂����߂��ɕ�ς̒n��������A�܂��L���s�̍��˂̋߂��ɂ����Ȃ�����ςƂ����n���̂��邱�Ƃł���B��������R�̈�v�ƍl���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂́A�l���s�s�̈ɍ⒬�i���O�d�S�������j���瓺�����o�y���Ă��邪�A���Ă̔������͈ɐ�����ϑ��ŁA�����Ђ̒����S��ϐ_�Ђ����邱�Ƃ���ł�������B�܂������s�̐ΐ،����_�Ђ̋߂��̋S�Ր��Ղ��瓺���̒��^���o�y���Ă���B�����Đΐ،����_�Ђ̍Վi�͌Â������ώ��i���݂͖ؐώ��j�������ǂ��Ă���B������ɂ���A�������̓����ł����ώ�������̐��B�A�Ƃ��ɓ����⓺���̐���Ɋ֘A�������Ă������Ƃ��@������̂ł���B |

������������x�Ɍ����Ă���Ă���悤�ȕ��͂����A���łɏ����Ă����A�ΐ،����_�Ђ̖k�A�P�q���炢�̏ꏊ���N�T�J�ŁA�����_�Ђ�����B���̈�т͕������̐��n�Ŗ{�ђn�ł������B

���Âɏ㗤�����_�����_��R(�ʖ��E�N�T�J�R)���z���đ�a�ɓ��낤�Ƃ��A�E�ɉq�i�������j��Œ����F�Ɛ�����b�����邪�A�����͂��̘[�܂ŊC�ł������A�����ɂ͊L�˂���������Ă���B

�ΐ،����_�Ђ͎����Ёi�͓��������S����E���j�ŁA�V�_����\��̐�����������A�V�֑D�ɏ���ĉ͓����͏�̚K��ɓV�~�����`�������ƁA���̌�q�E���^�薽�̂Q�����J��A�_��������ɂ��̒n�ɓV�~�����킯�ŁA���̚K��i�����邪�݂̂ˁE�����邪�݂̂ˁB����R���j�Ɍ��X�͒������Ă����Ƃ����B

���Ђ̐��P���K���́A�������̈ꑰ�A�Ƃ��������d�������ŁA���邢�͕����{�@�Ƃ����m��Ȃ����A��ώ��ł����āA�̂����a���Č��ώ��A����ɖؐώ��ƂȂ����Ƃ����B

��ρ��ؐς̎��Ⴊ�A�{�ђn�ł�������A�����������Ƃ���A�ؐϐ_�ЂƂ͂̂��̓]�a�ŁA�{���͕�ϐ_�ЂłȂ��������Ǝ��͐�������킯�ł���B�����_�ЂƎ������̂ƌ��Ă����Ǝv����B

�����̖ؐϐ_�Ђ́A���R�̑������т͂��Ƃ���R�n�̍L���͈͂𐨗͉��ɂ������_�Ђ����������m��Ȃ��A�������R�̓c�d�~���ԂƂ������A�R�d�~���Ԃ����������m��Ȃ��B���߂����̒n�̎O�_�Ђ��̂��ɍ��J���������m��Ȃ����A�����������Ǝv����B

�@ �@���g�_�Ёi�^�Ӗ쒬���j �@���g�_�Ёi�^�Ӗ쒬���j

|

�K�����w�Z�̐���̌������ɒ�������B��[�ɕg�q�R�Õ��̂����]�R����̎x����ɂ����āA���R��ؐώR�Ƃ����A�����ɂ͖ؐϐ_�Ђ�����B �K�����w�Z�̐���̌������ɒ�������B��[�ɕg�q�R�Õ��̂����]�R����̎x����ɂ����āA���R��ؐώR�Ƃ����A�����ɂ͖ؐϐ_�Ђ�����B

���ӂ͑S���I�ɗL���Ȃ�������Ղ�Õ��Ɩ��_��ЂȂǂ��ڔ������̒n�̐�̗v�̈ʒu�ɒ������Ă���B

���g�_��

�@�K���������Ώ�������A���ЁA�Ր_��R����Ɖ��]�̖ؐώR�ɂ��肵�����c�N�������@�̌��ǑT�V���Ɉڂ����Ƃ��ӁB�c�Ў����ؐϐ_�ЂȂ�Ƃ̐��������暂Ȃ��A���b���[�Č������Z�N���Ђɗ��A���q�O�\�ˁA�������Ў�{�c

�i�w�^�ӌS���x�j |

���g�_�Ё@���Ώ�������

�@��R�𖽂��Ղ�B

�@���̐_�͎R��A�O�g�̊J����s�����Ƃ����A�y�A���݂̐_�Ƃ��đ�������Ă���B�Ȃ��A�����̑c�Ƃ������B

�@�������N�i�m�a�l�N�j�A���̗ՍϏ@�����@�̏Z�E�����]�����ؐώR�̌��{�����ݒn�Ɉڂ����̂����̏��߂ŁA�ꎵ�l�N�i���l�N�j�ɍČ����ꂽ�B�����Ɏ�{�Ђ�����B

�i�w���x�����x�j |

��]�R�̐��[��т𐨗͉��ɒu�������̂��B

�@ �@�ؐϐ_�Ёi���O��s�v�Z�j �@�ؐϐ_�Ёi���O��s�v�Z�j

|

�ؐϐ_�Ђ���������v�Z�͈ȑO�͌\�͑��̑厚�ł������B���̌\�͈͂ɍ���F�Y���̃C�J�K�ł���B��ώ��̑c�A�������̑c�ł���B�ؐϐ_�Ђ͉��c�̈ɉމ�F���j�����J����̂ł������̂����m��Ȃ��B �ؐϐ_�Ђ���������v�Z�͈ȑO�͌\�͑��̑厚�ł������B���̌\�͈͂ɍ���F�Y���̃C�J�K�ł���B��ώ��̑c�A�������̑c�ł���B�ؐϐ_�Ђ͉��c�̈ɉމ�F���j�����J����̂ł������̂����m��Ȃ��B

��ώ��͈�ʂɂ́A�w��㋌���{�I�x�ɁA�u�吅���h�H���B��ϐb�B�я��b���c�v�A�w���{���I�x�ɁA�u��ϐb���c�吅���h�H�v�Ƃ���A�ɍ���F�Y���̎q�E�吅���h�H��c�Ƃ���Ɠ`����B

�w�V����^�x�����_�ʂɁu��ϒ��b�B�Ώ㓯�c�B�_�`�������ܐ����B�ɍ��F�Y���V���v�A�u��ϐb�B�ɍ���F�Y�j�B�吅���h�H�V���v�Ƃ���B

�������������ƊW�̂���n���ƌ�����B�v�Z�͑�������O�g�S�ɑ������n�ł��������A���Â��͂��̂�������^�ӌS�ł������Ƃ����Ă���B

���X���炱�̒n�ɒ������Ă����킯�ł͂Ȃ��B�쐼�ɖؐώR������̂ŁA�����ɂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

�ؐϐ_�Ёi������)�v�Z�������m�J

�Ր_�@���v���E�O�v���E��R�L�_

���Ђ́u���쎮�_�����v�ɂ́A�O�d�_�ЂƂƂ��ɗ^�ӌS���ɂ���B�u�O�F�{�u�v�Ɂu�ؐϐ_�Ёi���쎮�ɂ͗^�ӌS�̕��ɏo���j�ؐϐ_�Ѝ��V�F��{�Ə̂����v�E�O�v�̓�c�����J��B���ɍ��X�喾�_�A�O���喾�_�Ƃ��ӁB���v�O�v�̓�c��ূɏZ������ꂵ��葺���c�ʑ��Ƃ��ӁB�v�Ƃ���B��c���͗����V�c(�l�Z�Z�|�l���j�̍c�����v�v�E�O�v�̓ŁA�O�d�̒��V�\���^���l�̉ƂɉB��Ă����Ƃ�����B

�u�O�㋌���L�v�Ɂu�ؐϐ_�Ѝc�Z���Ր_�O�v�����v�����쎮���Ёv�Ƃ���u�䗿�����L�v�ɂ��u�ؐϐ_�Ў����O���喾�_�Ո�Z�������v�Z���v�Ƃ���B�Ȃ��A�Ր_��R�L�_�͎R�̐_�ł���B

�@�ؐϐ_�Ђ̖��̗R���ؐώR�́A���k�E���c�E�v�Z�E�͕ӂɂ܂�����R�ł���A�v�Z�̒n�͉���̑�ɂ͎O�d���Ƃ��ė^�ӌS�ɑ����Ă����B

�@���Ђ͊���(����₷)�̉��{�ɒ����̌�A�����̋{���݂̌Ëv�Z(��������)���Ɉڂ����B�v�Z�̑�������̒n�Ɉړ������̂ŁA�O���l�N�i�ꔪ�l���j�����Ɍ��ݒn�̒��m�J�ɑJ�������B�Ëv�Z���̌��n�ɂ́A����ׂ��K�i�̐Ւn���c���Ă����̂��m�F����Ă������A���a�܌ܔN�̔_�n�ޏꐮ�����Ƃɂ��ܘZ�N�O���ɓy���ɂ�薄�v����Ă��܂����B

�@�����ЂƂ��Ă̓��ؐϐ_�Ђ́A�u�O�㍑�����_�Ў撲���i���s�{��)�v�ɂ��ƁA�����̏��߂ɁA���n���������Ă����L�����ɂ���āA��꒬�|�؏����Γc�̎R�������Ɉڂ���A�����Жؐϐ_�ЂƏ̂���Ă���B

�@�Ȃ��A�����̍��X�_�Ђ̍Ր_�́u���S�_�Ж��ג��v�ɂ͕s�ڂƂȂ��Ă��邪�A���u����Ă���_���́A���Ђ̍Ր_�̓�c���̈�̂ł���Ɠ`�����Ă��邱�Ƃ́A���X�_�Ђ̍��őO�q�����ʂ�ł���B

�i�w��{�����x�j |

�����ؐϐ_�Ђɂ͂Ȃ����A�I�P�E���P��c�q�̓`�����`���B �����ؐϐ_�Ђɂ͂Ȃ����A�I�P�E���P��c�q�̓`�����`���B

�I�ɂ��A

���N�V�c3�N�ɕ��̎s�Ӊ��֍c�q���Y���V�c�ɎE�����ƁA���v���i��̐m���V�c�j�ƒ�̍O�v���i��̌��@�V�c�j�͋��ɓ��S���Đg���B�����B�������A�g��Ƃ��̎q��c�F�́A��l���܂��O�g���]���S�ɉB�����B��ɂ͔d��������O�̎u���̐Ύ��ɉB��Z�ށB�Z�틤�ɖ���ς��ĒO�g���q�Ə̂����B�k���ԑq��i�E�C�����זځj�Ɍق��ċ��n�̎���Ɍg����Ă������A���J�V�c2�N�ɁA�퉤�����̐Ȃʼn����̐g���𖾂������B���J�V�c�́A�q���Ȃ��������ߊ��Ō}�������킵�A���N��2�����{���Ɍ}�����ꂽ�B4���ɉ��v�����c���q�ƂȂ����B

��5�N�ɐ��J�V�c���������Ƃ��ɍc�ʂ����荇���A���̊ԔіL�c�������������B

�L�ł͒O�g�֓��ꂽ�̋L�^�͂Ȃ��A���ڔd���֓���Ă���B

�q��������@���N�V�c�̒����\�V�c�������ӂ⑴�̏\�����V�c�̍c�q�s�Ӊ��֑��Y���V�c��ਂ߂ɉቮ��ɊQ����ꋋ�ӂ⑴�̐b�������g�b���v�O�v��c������o�ӌS�ɓ��������ЁA�X�ɔd�B�ԐΌS�k���̓ԑq�ɓقꋋ�Ђ��ƂāA�o�ӑ����o�ӏ������̏㉤�q�{�͉��v�������k�̉����q�{�͍O�v������݂̒n�Ȃ�Ƃ��ӁB�ނ��V��ɂِ͈������O�㋌���L�A�O����^�A�O�F�{�u�A���{���L�ʎߓ��̏����ɂ͎O�d�J�ɍ݂肵�O�d���Ҍ\���^���l�̉ƂɌ�����̎���ڂ��A�O�g�����J�̓V�_�Ђ̋L�^�ɂ��o�ӌS���]���咎�_�Ђ̎ЉƂȂ�Ƃ��A�O��l�ɂ͐{�Ñ��̋{���J�^��̋{�Ȃ�Ƃ��{�V�����⃖�@���g�_�ЁX�L�ɂ͊O�_�̖ؐϐ_�ЂȂ�Ƃ��A�{�������y���y�ј[�_�Ђ̖��ג��ɂ͓�������g��̘[�_�Ђ͑��̈���ɂčՐ_���q���J��ƂȂ��A�����{�����̉Y���ɂ��I�c���̋v���ɐa���ɂ��`������A���ى����s������ɂ��c�q����݂�ਂ߂ɑ���̖��N����ਂ��A�V���̐^�U�͗e�Ղɒf���ׂ��炴��ǂ����͓`���̑����邱�Ƃ݂̂��f����Ɏ~�߂�Ƃ��B

�i�w�^�ӌS���x�j |

�ዷ���l�̎����ЁE�C�_�Ђ͔іL�c�����J��A���c�����Гa�̗��ɂ���r���S�����Đt�R��y�q�����Ƃ����`��������A�S�r�����݂��c��B

�ē���

| �S�r�@���̒r�͑�\���㗚���V�c�̌䑧���A�C�c���i�іL�V�c�Ƃ��̂��j���A�C��̌�c�_�ł��铖�Ђ̌�Ր_�ō��Ö��i�ʏ̒��F�j�����A��q�炳�ꎞ�ɐt�R�������S�i���ցj�����ꂽ�r�Ɠ`�����Ă���B |

���c���́A�C�c���A�C�Y���A�E�C�Y���A�E�C�������A�E�C�іL���Ƃ��Ă��B�іL�͖{�����K�L�ŃI�z�E�ł���B

���ߘa�]�͉����S�}�C���ł������ƍl�����邪�A�}�C�ƔE�C��C�͓����ł͂Ȃ��낤���A���������Ⴄ���݂ȃI�E�~�Ɠǂ߂āA�{���͓����������ŁA���c�������������悤�ɓ��c���n�A���Ȃ킿�I�P�E���P�n�̎������Ǝv����B

�������A�͂ǂ̌n���Ȃ̂��s�������A�o�ӓ��u�̓�������ȂǂƓ��������m��Ȃ��A�L�ɂ��C�J���Ƃ��߂����Ȃ��ƂŁA�N�T�J�͕����̐��n���ŁA���̖���������̂ł���Ε����n�����B

�L�������Γ�c�q�͂�͂�R�[�������n�̋����̍z���B��G�H�����𗊂��ėY�����瓦�ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B�`���̂��ƂȂ̂ŁA�ڂ����͂킩��Ȃ��Ƃ��Ă��A���̂悤�ɔނ炪�B�ꂽ���ɂ����̖ؐϐ_�Ђ�����B���ɖڗ����Ă����āA��������������a�̑厁���ŁA���Y���n�̏o��ł������Ƃ݂Ă����Ǝv���B

�Y��21�N�ɂ͖L���_��O�g����}�����Ƃ��A�Y��22�N�I�ɂ́A�Y�q�̃n�i�V������A�Y�����O��֒T�����ꂽ�̂����m��Ȃ��A����ȃn�i�V�ł��݂��ɂƂڂ��Ȃ���A�肪�L�тĂ����A����̓��o�C�Ƃ���ɔd���֓������̂����c

�@�ؒË��Ɩؐϐ_�� �@�ؒË��Ɩؐϐ_��

|

�C�_�Ђ̂��鏊�́w�a�����x�̎ዷ����ьS�����������A���̓��ׂ͖ؒ�(�L�d)���A�O��ɂ��ؒË�������A�ߍ]�������S�ؒ�(����)���A���̂ق��ɂ��A�ؒÂƂ����n���͊e�n�Ɍ�����B����͕�ς̓]�a�����m��Ȃ��A�ƍl���Ă���̂����A���܂��m�͂Ȃ��B������܂����̂����ɍl���Ă݂����B

�֘A���

|

�����҂̃g�b�v�� �����҂̃g�b�v��

�O��̒n���� �O��̒n����

�����҂̍���

|

|

�y�Q�l�����z

�w�p����{�n���厫�T�x

�w���s�{�̒n���x�i���}�Ёj

�w�O�㎑���p���x�e��

���̑���������

|

|

Link Free

Copyright © 2012 Kiichi Saito �ikiitisaito@gmail.com�j

All Rights Reserved |