|

���ĎR�Õ�(���炰��܂��ӂ�j

�^�Ӗ쒬���

|

���T���̏��͂ق��̃y�[�W�ɂ����邩���m��܂���B�������猟�����Ă��������B�T�C�g�������̓T�[�`�G���W�����������������B ���T���̏��͂ق��̃y�[�W�ɂ����邩���m��܂���B�������猟�����Ă��������B�T�C�g�������̓T�[�`�G���W�����������������B

|

���s�{�^�ӌS�^�Ӗ쒬��씒�ĎR ���s�{�^�ӌS�^�Ӗ쒬��씒�ĎR

|

���ĎR�Õ��̊T�v

���ĎR�Õ��́A�g�q�R�Õ��̐�㑤�A1.5�L������́A��������176�����o�C�p�X�����̂�����Ƃ������̏�ɒz����Ă���B�����͂��̒�����ʂ邪�A���̉��͖��L�n�̂悤�ŁA�C�m�V�V�������������炳��Ă��āA������z���ď���ɓ��ꂻ���ɂ͂Ȃ��B���͎��ɕ����Ă��āA�Õ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B ���ĎR�Õ��́A�g�q�R�Õ��̐�㑤�A1.5�L������́A��������176�����o�C�p�X�����̂�����Ƃ������̏�ɒz����Ă���B�����͂��̒�����ʂ邪�A���̉��͖��L�n�̂悤�ŁA�C�m�V�V�������������炳��Ă��āA������z���ď���ɓ��ꂻ���ɂ͂Ȃ��B���͎��ɕ����Ă��āA�Õ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

��]�R�̎x�������x�J�ɒ���o���Ă��邻�̐�[���A�ʐ^�̒���������̎R�̒|�M�̂Ȃ��ɔ��ĎR�Õ�������B ��]�R�̎x�������x�J�ɒ���o���Ă��邻�̐�[���A�ʐ^�̒���������̎R�̒|�M�̂Ȃ��ɔ��ĎR�Õ�������B

���ĎR�Õ��͂قڍ����ɕ��s���ē�k�������厲�ɂ��Ėk���O�����ɂȂ�O����~���ł���B���ꂽ����͂S���I�̒��t�ŁA�O��ł͈�ԑ����O����~���Ƃ��Ēm���Ă���B

�����������Ƃ����邪�A���̓V���Q�Ƃ̓V���M(�V��)���Ƃ������������āA����ɋ����������āA��x�͌��Ă݂����Ɗ���Ă���̂����A�������Ȃ�Ȃ��ł���B �����������Ƃ����邪�A���̓V���Q�Ƃ̓V���M(�V��)���Ƃ������������āA����ɋ����������āA��x�͌��Ă݂����Ɗ���Ă���̂����A�������Ȃ�Ȃ��ł���B

���Ƃ��Ă͒n���̈Ӗ��̉��߂ɂ��ẮA�ł��邾�����j�I�ɐ��������̂ɔ��肽���ƁA���ꂪ���T�C�g�͖{�E������A�w�͂͂��Ă������ł���B���Ȃ��Ƃ����������Ȃ��{�E�̃��V�̎�̌����̂��̈��S���ɂ��Ă̂��܂����^�b���͂����Ƃ����ƉȊw�I�����I�ɂ悭�悭�l���ĊF���\���ɔ[���ł��M���ł��郌�x���ȏ�ł��肽���Ɛ^���ɓw�͂͂������Ƃ͎v���Ă���B�����łȂ�����������T�C�g�𗧂ďグ�Ă���Ӗ������i���Ȃ����Ă��܂�����ł���B

�����ق�A�I�}�G��̘b�������A�I�}�G��ɂ͉ғ������鎑�i���Ȃ����Ƃ��悭�킩�����A����قǂ̉ߋ�����������w�Ԓm�\���Ȃ����Ƃ��悭�킩�����A���S�łȂ����Ƃ��悭�킩�����A���Ǝ҂Ƃ��Ă̓��R�Ȃ��ׂ��^���ȓw�͂������A�z��O�œ����悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��悭�킩�����A�G�l���M�[�Ɛ�̂̃o�J�a�l�̈���Ȕ]�~�\�͌����͑����~�߂Ă���Ǝ��猾���Ă���̂Ɠ������A���q�͗��p��i�߂����̂Ȃ�A���̍Ō�܂ł̃v���Z�X�������Ă���ɂ��Ă���A�l�Ԃ̎�ɂ͕����Ȃ����ː������̍ŏI�������ǂ�����̂��A�P�O���N�A����͂���قǒ����N�����������ł��Ȃ������I���i�ł���A�ƂĂ��ł͂Ȃ����A����Ȑ�܂Ō��ʂ���m�\�͂ǂ�ȗD�G�Ȑl�ł����Ă��A���낤�͂����Ȃ��A�\���s�\�ł���A�U���N��ɂ͕X�͊�������Ƃ��A����͌o�ϒc�̂������̂悤�ŁA���E�o�ς����[�h�ł����肷�闝�O�͐̂��������Ȃ��A�e���G�ׂ̖��������ɂȂ��A�V�������Ɠ������A�ׂ�������Ƃ��߂������悤�����A���ː��p�������I�}�G��̊�Ƃɂ܂������ċA��В����ɂł������Ă�����ʂɉ��������͂��Ȃ����A���N����ɂ̓K���ɂȂ낤���A�܂��ׂ��̂��߂��A�В��̑���͂�����ł����邩��S�z�͂Ȃ��낤�A���̊o����Ȃ��Ɍ����Ă��o���邾���A���悢����{�o�ς̗������������ȁA�ȂǂƑS���E�̂��ׂĂɗ��𗹉�����悤�B

�����������Ƃ����͂������Ȃ��Ƃ͊肢�A�����w�͂͑����Ă����Ƃ͎v���Ă���B

�����̎ʐ^�̎R���V���Q�R�ƌĂ�ł��邪�A���̓V���Q�͂��̊����ʂ�ɔ���(�n�N�}�C)�̈Ӗ��ł��낤�ƍl���Ă���B���ĎR�Õ��͑S���u�ɉԛ���̕����{����Ă���B������������猩��A�n�N�}�C���e���R����ɂ����悤�Ȃ��ї��̎R�̎p�Ɍ����邱�Ƃ���A���ĎR�ƌĂꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B���ӂ��Ɍ������ї��R�Õ��ł���B�Õ��ɂ͂��߂ĕ���������Ă��̂悤�Ɍ������ŏ��̌Õ������̌Õ��ŁA�ɂ߂Ĉ�ۂ����������̂ł͂Ȃ��낤���Ǝv����B��s�����Ƃ�����鉷�]�ێR�Õ��ɂ͕����������Ƃ�����邪�A�͂����肵�Ȃ����A���̌Õ��Ƃ̑O��W�����m�ł͂Ȃ��A���ĎR�̕��̕������h�������̂����m��Ȃ��B �����̎ʐ^�̎R���V���Q�R�ƌĂ�ł��邪�A���̓V���Q�͂��̊����ʂ�ɔ���(�n�N�}�C)�̈Ӗ��ł��낤�ƍl���Ă���B���ĎR�Õ��͑S���u�ɉԛ���̕����{����Ă���B������������猩��A�n�N�}�C���e���R����ɂ����悤�Ȃ��ї��̎R�̎p�Ɍ����邱�Ƃ���A���ĎR�ƌĂꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B���ӂ��Ɍ������ї��R�Õ��ł���B�Õ��ɂ͂��߂ĕ���������Ă��̂悤�Ɍ������ŏ��̌Õ������̌Õ��ŁA�ɂ߂Ĉ�ۂ����������̂ł͂Ȃ��낤���Ǝv����B��s�����Ƃ�����鉷�]�ێR�Õ��ɂ͕����������Ƃ�����邪�A�͂����肵�Ȃ����A���̌Õ��Ƃ̑O��W�����m�ł͂Ȃ��A���ĎR�̕��̕������h�������̂����m��Ȃ��B

�Q�Ƃ����͖̂L���_�̃P�ł����āA��X�ÕP�A�ېH�_�Ƃ��P���t���Ă���̂͂��������H���_�������Ă��邪�A���M�[�M(�������䂤��)�ƍ��������A�P�c�l�̓P�̍����̈Ӗ��Ƃ����A���̎g���b���ς������ł���B�ĂȂǂ͂��̃P�̑�\�̂悤�Ȃ��̂ŁA�Ă����P�ƌĂԂ��Ƃ͍ŋ߂ł��`����Ă����B�R���̃R�̓P�̕ω������|

���T�A�J���A�A���A�A�`�G�Ƃ����������n�����߂��ɂ���A�V���Q�Ƃ̓V���M�ł͂Ȃ��낤���̐��@�����܂��̂������͂Ȃ����A������c���������o�����Ă����ł��낤�����킩��Ȃ����A�����̌Õ��Q�ɂ͉͓���k���Y�̚�͌������Ă��邪�A�������ɐV���Ƃ̊W�������Ă������ȕ��͂Ȃ��悤�ł���B�퐶������̍ݒn�`���̕��ɍݒn����ƕ��ׂč���Ă��邵�A�O����~���͑�a���͂̃j�b�|���̏ے��̂悤�Ȃ��̂Ƃ���Ă��āA�V�����炫���W�c�̕��`�Ƃ͂܂������݂��Ă͂��Ȃ��B

�w�F��S�`���j�x�ɁA�v���l�����Z�̖̂�c�����_�Ђő��ۂ�ł��Ȃ���̂���̎����W�^����Ă���B

��ӂ��|�ɂ���ƈ�����

���炰�̂��Ă��ӂ肩�T��B

������x��x���A���T��x���ꂨ�ǂ�

������x���ꂨ�ǂ�

�u���炰�̂��āv�Ƃ������t������B�Ìꎫ�T�Ȃǂɂ��ƃV���Q�Ƃ͐��Ă��邱�ƁA�܂����̕āB�����A�Ƃ���B���Ă���Ƃ����̂��������邱�Ƃ��낤�Ǝv�����A�Ñ�܂ł����̂ڂ����߂͂킩��Ȃ��ȁB

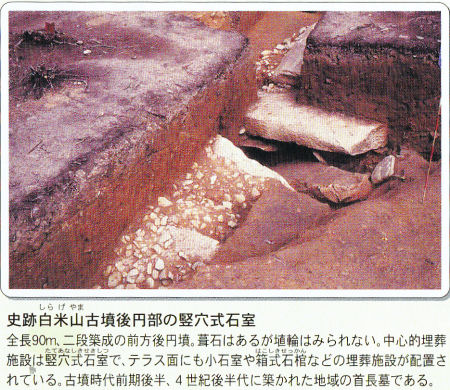

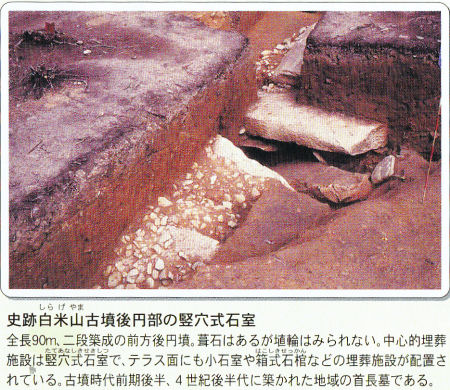

���ĎR�Õ��͑S����90���[�g���A��~���͌a��51.5���[�g���A����7.9���[�g���A�����̌a��22���[�g�����v��B�O�����͒���38���[�g���A���тꕔ�ŕ���21.6���[�g���A��ԍL���ꏊ��30.6���[�g���A������4.4���[�g������B�Ƃ���2�i�z���ŘA�����Ă���A���̃e���X�̕���1.6�`2.5���[�g���B ���ĎR�Õ��͑S����90���[�g���A��~���͌a��51.5���[�g���A����7.9���[�g���A�����̌a��22���[�g�����v��B�O�����͒���38���[�g���A���тꕔ�ŕ���21.6���[�g���A��ԍL���ꏊ��30.6���[�g���A������4.4���[�g������B�Ƃ���2�i�z���ŘA�����Ă���A���̃e���X�̕���1.6�`2.5���[�g���B

�����Ζʂ̑S�̂Ɏ{����Ă���B���u�ɍ������ނ悤�ɁA�߂��𗬂���c��ō̎悳�ꂽ�ԛ���̂��ї����т�����ƕ�����Ă����B���ւ͂Ȃ��B��(�u���x���������ҁv)

��~���ɂ́A���S�����{�݂ƂȂ�G�����Ξ�1��ƁA�y�B��2��A�؊�������1��̖����{�݂ƍa��̓y�B������B ��~���ɂ́A���S�����{�݂ƂȂ�G�����Ξ�1��ƁA�y�B��2��A�؊�������1��̖����{�݂ƍa��̓y�B������B

�G�����ΘP�͂قړ��������Ɏ厲�Ƃ��āA��ۂ͐��蒷��11.4���[�g���A�Z��7���[�g���̒���ȓ�i��ۂŁA�Ξ؎��͓̂��@��3���[�g�����A��0.7���[�g�����x�̂��̂ł���B�ԛ���̓V���6���ō\������Ă���B��(���y�����ق̃p���t)

�����ōs��ꂽ���J�̈�Ղ��������Ă���B �����ōs��ꂽ���J�̈�Ղ��������Ă���B

��̕��̐������͉~�I�ŕ����y�t��Ђ��T����A����ɁA�ؒ����拫���y�d���`�����Ă����B

��~�����ł́A���S�����̕�ۂ��`�Ɏ��͂ޓ�d�̍Y����A�k�������t�߂ŋ��Ȃ��A�O�����֒ʘH��ɐL�т�\�������Ă���B

�O���̍Y��͒��a10�Z���`�O��̍Y���A0.45�`1���[�g���̊Ԋu�őł����݁A����13���[�g���A�Z��9���[�g���̕��`�ɔz�u�B�����̍Y��͖�0.4���[�g�������ɐݒ肳�ꂽ���̂ŁA��⑾�߂̍Y��0.7�`1.8���[�g���Ԋu�őł����ށB

���S��̕��̖���������s���A��ۂ����ߖ߂����Ԃɋ@�\�������̂ŁA���������`���֗�̑�p��\�ł͂Ȃ��Ƃ����B

���l�̎{�݂Ƃ��āA�������R�ʂ����͂ނ悤�ɉ~�`�ɔz�u���ꂽ���������B0.4���[�g�����x�̕s�����`�̖x���ɁA10�Z���`���x�̉~�������Ă����̂ŁA1.5���[�g�����Ԋu�ɐ݉c�����B����ɂ��Ă����`�Y��Ɠ������ɋ@�\���Ă����悤�ł���B

�����͉~�����֗�̔z�u�̈Ӗ��ɂ��ʂ���A�����V�玞�ɂ����錋�E�I���݂ƍl�����Ă���B

���̑��A��~�����ł́A�a���\���200����z���ł��낤�s�b�g�Q�A�y�B�Ȃǂ��y��ނ̔p���s�ׂ��m�F����Ă���B

���u�̌`�����璆�S�����̎��{�A���Γ����u�̊����ƌ������Ԍo�߂̒��ŁA����ɂ킽�閄����V��s�ׂ��J��Ԃ��s���Ă����悤�Ŕ��ĎR�Õ��̑傫�ȓ����Ƃ����B

�o�y�����y�t��ނ���A4���I������O�シ�鍠�ɂ����̋V�炪�s��ꂽ���̂ƍl�����Ă���B

���u�O����~���Ƃ���߂�X���v����������������p�ɂȂ�Ƃ����B�������͕̂g�q�R�Õ����R2�������ł�������B

���ĎR�Õ��͌Õ��S�̂����~�`�ł���A����ɂ��̓��~�O���ł���B�����̏@���C�f�I���M�[�Ɋ�Â����̂��낤���A�Ñ㒆���́u�V�~�n���̊ϔO�v�ŁA�V�͉~�`�ŁA�����ɂ̓J�~���Z�܂����Ă����B�n�͕��`��悵�A�����͐l�Ԃ̊��������ł������B�������͕��`���̂Ȃ��ł̋V���������Ă��炽�Ȑ����^����A�s���̑��݂ł���J�~�ƂȂ��đh�炳�ꂽ�A�Ƃ������ƍĐ��̃X�g�[���[���`������悤�Ɏv���A�Ƃ����B�O����~���Ŏ��s���ꂽ�ՌV�́A�u�S�����J�~�Ɖ����ċ����̂���삷��Ƃ����������z�v�Ɋ�Â����̂ł������̂ł͂Ƃ����B

��~���̒i�z�e���X�ʂł͒G�������ΘP��2��A�O�����O�ʃe���X�ł́A�����Ί���1��ȂƁK���m�F����Ă��邪�A���ׂĒ������ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A�{���͂���ɑ����̖����{�݂�������̂ƍl�����Ă���B ��~���̒i�z�e���X�ʂł͒G�������ΘP��2��A�O�����O�ʃe���X�ł́A�����Ί���1��ȂƁK���m�F����Ă��邪�A���ׂĒ������ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A�{���͂���ɑ����̖����{�݂�������̂ƍl�����Ă���B

�����Ƃ͕ʂɔ��ĎR�Õ��̎��͂ɂ͕��`���a�悪3��ƁA���ĎR�k�Õ��Q�A���Õ��Q�A���Õ��Q����芪���Ă���B �����Ƃ͕ʂɔ��ĎR�Õ��̎��͂ɂ͕��`���a�悪3��ƁA���ĎR�k�Õ��Q�A���Õ��Q�A���Õ��Q����芪���Ă���B

���ĎR�Õ��̎�ȗ��j�L�^

�w���s�V���x(96.11.1)

�����x�̔��ĎR�Õ����z����ɑ�����������ϔ��\���O�����ɓˏo����

�@���s�{�^�ӌS���x�����̔��ĎR�Õ��@�������Ă�����������ψ���͎O�\����A�u�O��n���ōŌÁi�l���I������j�̑O����~���ŁA�O�����ɓˏo����݂���Ȃǒz����ɑ�������Ă����v�Ɣ��\�����B�Õ��̑�K�͉������݂������͍̂����ŏ��߂āB���Ƃ̒��ɂ́A�u�퐶����㔼�ɓ��{�C���݂ɑ�������ꂽ�A�����̊p�̓˂��o���l���ˏo��̗����g�މ����Ƃ݂���v�Ǝw�E���鐺������A�����������Ӗ����邩�A����̌����e�[�}�ɂȂ�B�i�R�P�ʂɊ֘A�L���j

�@���Õ��́A��c�쓌�݂̋u�˂ɂ����i�z���̑O����~���B�S����\��b�ŒO��ł͘Z�Ԗڂ̑傫���B

�@�����͎�������O�����ōs���A�����Ő����Ɉ�b�ςݏグ�����������A����ɓ������@�����Ƃ���A�Ζʂ̊p�x�O�\�x�قǂ̕����o�y�����B

�@�����ςɂ��ƁA�����͒ʏ�ʂ�ɁA���₩�ȎΖʂɕ�������`�^�̕��u��z���B���̌�A���̈ꕔ���A�O���ɐΊ_��ɐς�ŁA�����Ԃɓy���l�߂��ƌ��Ă���B

�@�����ŁA�O�����͓������ň�|�O�b�g�傳��A�k���̓����ɒ����\�b�A�����b�̓ˏo�������������B

�������͈ꕔ���c�������������B���암���猩���鐼���̉����͓����ɔ�ב傪����ŁA��k�\�b�A������b�̃X�e�[�W��̕��R�ʂȂǁA�i�Ⴂ�ɎO�ʂ̃e���X���o�y�����B

�@�O�����k�����i�ɂ͓��������̔����Ί��i������E���b�A���Z�E���b�j�����܂��Ă����B��a����k�ɖ�������̂ɑ��A�O��ł͓������嗬�ɂȂ��Ă���A���̓`�����p�����Ƃ݂���B

�@�����ςł́A���`�̗ގ�����V���s�̏a�J���R�Õ��i�`�i�s�ˌÕ��j���z�����̃��f���Ƃ݂Ă���B���ւ��o�y���Ă��Ȃ����Ƃ�A��~���̕��������̌Õ��ɂ݂��钣��Ώ�ł��邱�ƂȂǂ���A�Õ�����O��������̒z���Ƃ��Ă���B

�@�����ɂ��āA�����ςł́u�Õ�����Ȍ�̊J������R��Ր��̉\���͔����B�z���シ���ɉ��������̂ł́v�Ƃ݂Ă���B

���n������́A����ߌ����s����B

�����x�E���ĎR�Õ���������O�㍋���̎��Ȏ咣��������������ޗ��Ɂ��ړI�E�w�i���܂��܂ȉ��߁�

�@���s�{�^�ӌS���x���̑O����~���E���ĎR�Õ����O�\����A��ɑ�K�͂ɉ�������Ă������Ƃ����������B����܂ŁA�Õ��͑�a�����Ƃ̐����I�����W�̏ے��Ƃ���A�z����͎�������Ȃ��A�Ƃ݂�̂���������������ɁA�����҂�ɑ傫�Ȕ������Ă�ł���B�u��a�����ɑ���O�㍋���̐����I���Ȏ咣�v�ȂǁA�����̖ړI��w�i�ɂ��Ă��܂��܂ȉ��߂��o�Ă���B

�@�O����~���́A�O���I�㔼�̔���Õ��i�ޗnj��j���ŌÂƂ���A����Ȍ�S���ɍL����B�����҂ɂ��ƁA�����`�̑O����~����̂͑�a�̎Ɗe�n�̎������c����������ł���Ǝ������߂ŁA��a�����̐����I�ȃl�b�g���[�N�����������Ƃ̏ے��Ƃ���Ă����B

�@�Ƃ��낪�A������̔��ĎR�Õ��͑O�����̊p�ɓ��قȓˏo�����������Ă����B�Õ��ɏڂ����s�o��C�u�E���吔���͂��̓_�ɂ��āu�퐶������������{�C�݂ő���ꂽ�l�����ˏo��������̓`�����p�����́v�Ƃ݂�B����m�F���ꂽ�Ί��������Ɍ����Ă���̂��A��̒O��̌Õ��ɋ��ʂ�������ŁA�������́u�����͑�a�����̎w���ŕW���I�ȑO����~���������A�n��ɓ`���Ǝ��̑����V����������̂ł͂Ȃ����v�Ƙb���B�������������ɂ��Ă��u�����̂��̂�������ł͂Ȃ����v�Ɛ�������B

�@�ł͉����́A�����̂��B���n���������{���ς̍L���a�Y�E�������ی�یW���́u��a�����ɑ��鐭���I�Ȏ��ȃA�s�[���ł͂Ȃ����v�Ƃ݂�B�u��a�̌��͂��\���ɐZ�����Ă��Ȃ��Õ�����O���ɂ́A��a�ƈ�����悷�n���������Ă��s�v�c�łȂ��B��a�ƒn���̐����I�͊W���������o���_�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����v�Ƙb���B�s�o�������u�����͒n�������̈Ӓn�̕\��Ƃ������A��a�����������ٔF�����̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����B

�@�����̈Ӑ}�Ƃ͕ʂɁA�u�z����̌Õ��Ɏ�������Ȃ��A�Ƃ��邱��܂ł̒�����������ޗ��ƂȂ�v�i���}���D�F�E����勳���j�Ƃ݂錤���҂������B

�@����A�������肷��o�y�����Ȃ����߁A�T�d�Ȍ���������B�a�c����E�����ّ吔���i�l�Êw�j�́u�O����e���X�Ȃlj�����̌`��͑��ɗႪ�Ȃ��A�p�r���s�����B�㐢�̔_�n�̊J���Ȃǂő���ς���ꂽ�\��������v�Ƙb���B���N�ȍ~�i�߂����~���̒����ɁA�����҂̊��҂͑傫���B

�����s�E���ĎR�Õ�����d�\�����m�F���O�����A���̌�p�҂������H��

�@���s�{�^�ӓ߉��x���̌Õ�����O���i�S���I������j�̑O����~���A���ĎR�Õ����z����ɑO������傫���������Ă������Ƃ��킩�����B���@���������Ă��铯�����ς�31�����\�����B�O����~���̉����Ղ��m�F���ꂽ�̂͏��߂āB2���ߌ�2���A���n����J���B

�@���ĎR�Õ��͑S��92�b�A�O�����̕�30�b�A��~�����a53�b�A����7�E5�b�B�O�����i������39�b�j�̑��ʂɕ�3�b�̎��@�a��6�J���@�������ʁA���Ԃ��傩��l����̕����قڐ����ɐςݏグ���Ă���̂����������B�������A�Õ��̕\�ʂ����͎߂ɒ�����̂���ʓI�Ȃ��Ƃ��炳��Ɍ@��i�Ƃ���A1�`3�b���Ɋɂ₩�Ȋp�x�̕����o�y�A��d�\���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ����������B�܂����ւ��S���Ȃ��A�O��n���ł��ŌË��̌Õ��Ƃ݂���B

�@�������ςɂ��ƁA���̉����̑�1���Õ��̌`��́A�ޗnj��V���s�̑O���Õ��u�i�s�V�c�ˁi�a�J���R�Õ��A�S��300�b�j�Ƃ悭���Ă���B�������A�������ꂽ��2���Õ��̑O�����͍őO���̗��p���ˏo����ȂǕ��G�Ȍ`�B�y�����璼��Ȃ������\�N��̉����̉\���������Ƃ����B

�@�Ζ씎�M�E���������勳���i�l�Êw�j�́A�u���{���I�Ɍ�����m���V�c�����O�ɗ˒n���߂ČÕ������Ƃ��遍���ˁ��̋�̗�ł͂Ȃ����B���قǔN���������Ă��Ȃ��̂ŁA���𑒂�ہA��p�҂����������̂ł́v�Ƙb���Ă���B

�@���}���D�F�E����吔���i�l�Êw�j�̘b

�@�O����~����1�x��������啝�Ɏ�������邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ���Ă������A���ĎR�Õ��͑O�����̗����Ƃ���������Ă���B�Õ�����ɂȂ��ꂽ�̂Ȃ�A���������̗�͏��Ȃ������ɋ����[���B

�������A�s�[�������D�̃`�����X�����ĎR�Õ��̔��@���ʂɊ��ҁE���x�����ۑ��������������O�㉤���̖��ӂ���ށ�

�@�O��n���ŌÂ̑O����~���ŁA�S���ŏ��߂ĉ����̉\�����m�F���ꂽ���ĎR�Õ��̒n���E���x���ł́A�u�Õ��ƃV���N�̒����A�s�[�������D�̃`�����X�v�Ɣ��@�̐��ʂɊ��҂���B

�@���@��S�������������ς̍����W������́u�M����Ȃ��قǂŁA�]�N�]�N�����v�ƕ��̓����ɂ�����̕����m�F�������̊�����U��Ԃ�B

�@�����ɐςݏグ��ꂽ���������Ƃ��u�ʏ�͂Ȃ��炩�Ȃ̂ɁA���������v�Ǝv�����B�w�҂̃A�h�o�C�X���A�������͌@��Ȃ��ƌ����펯��j���Č@��i�߂����ʂ������B�u����̔��@���O�ゾ���炱���v�Ɗw��������܂߁A��\��N�Ԃ̔��@�̒��ŁA�g�q�R�Õ��ƕ��Ԉ�ۓI�Ȏd���ɁA�R����B

�@�O�㉤���̌������������铯���ł́u�M�d�Ȕ����v�ƍ���̔��@��]������B��R�Õ��A�g�q�R�Õ��́A�ۑ����ό������u���Õ������v�Ƃ��Đ����������A���ĎR�Õ����ǂ����邩�͖���B�y��Ȃǂ̏o�y�i�����Ȃ��N��̓���Ȃǂ̌���ł͂Ȃ����A�����d�꒬���́A�ۑ�������ɓ���A���N�x�̉~�����̖{�i�������ʂ�҂������ƁA���҂��Ă���B

�@�������y�j������̐��{�����́u�����͑�a�ɖ�����ꂽ�̂�������Ȃ����A�Ǝ������������̂�������Ȃ��B���͊w�҂ł͂Ȃ�����A���낢��ȑz�����ł���B�Õ����݂Ă���Ɗy�����ł��v�ƁA�Ȃ�炩�̌`�ł̕ۑ���]��ł���B |

�֘A���

|

�����҂̃g�b�v�� �����҂̃g�b�v��

�O��̒n���� �O��̒n����

�����҂̍���

|

|

�y�Q�l�����z

�w�p����{�n���厫�T�x

�w���s�{�̒n���x�i���}�Ёj

�w���x�����x

�w���x���������ҁx

�w�O�㎑���p���x�e��

���̑���������

|

Link Free

Copyright © 2012 Kiichi Saito �ikiitisaito@gmail.com�j

All Rights Reserved |