|

尉ケ畑(じょうがはた)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

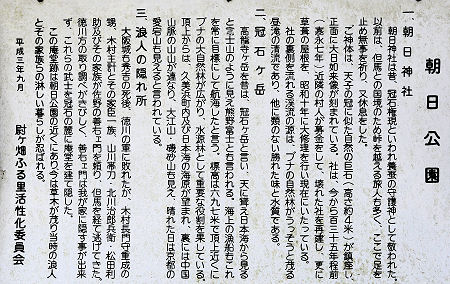

尉ケ畑の概要《尉ケ畑の概要》 佐濃谷川の一番上流の集落。府道482号線の「たんたんトンネル」手前である。トンネルがない時代は「尉ケ畑峠」(坂野峠)490mを越えた、越すと但馬国の坂野という集落にでる。南に高龍寺ヶ岳(697m)を望み、西は川上谷川の最上流市野々村に通じている。 尉ケ畑村は、江戸期~明治22年の村。はじめ宮津藩領、寛文6年幕府領、同9年宮津藩領、延宝8年幕府領、天和元年宮津藩領、享保2年からは幕府領。同20年から久美浜代官の管下となる。「慶長郷村帳」で当村は二俣村とともに佐野村(高872石余)のうちに含まれて村高記載がない。明治元年久美浜県、同4年豊岡県を経て、同9年京都府に所属。同22年上佐濃村の大字となる。 尉ケ畑は、明治22年~現在の大字名。はじめ上佐濃村、昭和26年佐濃村、同33年からは久美浜町の大字。平成16年から京丹後市の大字。 《尉ケ畑の人口・世帯数》 166・46 《主な社寺など》  こんな案内が立てられている。よいね。郷土への思い入れが感じられて綺麗で親切でよい案内になっている。言っては悪いがクソ役人なんぞが作ればこうはならない、地元民としての入れ込みがなく、土地をていねいに歩いたこともなく文献を読んでないし、勉強もしていない、愛情もないくせにワシほど知っている者はないの思い上がりが隠せず、郷土を侮辱するだけのようなものになることばかり。そしてカンコーカンコーと鳴く、どこのバカがそんな所へ来るだろう…  こうりゅうじがだけ。丹後富士ともいう。久美浜町の名山の一つ。兵庫県豊岡市但東町の高龍寺に由来する。麓の集落が尉ケ畑。これぞニッポンのふるさとという景観である。 「尉ケ畑ふるさと活性化委員会」の看板によると、 〈 高龍寺ヶ岳を昔は、冠石ヶ岳と言い、天に聳え日本海かち見ると富士山のように見え熊野富士ともいわれる。海上の漁船もこれを常に目標にして航海したと言う。標高は六九七米で頂上近くにブナの大自然林が広がり、水源林として重要な役割を果している。頂上からは、久美浜町内及び日本海の海原が望まれ、裏には中国山脈の山山が連なり、大江山・磯砂山も見え、晴れた日は京都の愛宕山も見えると言われている。 「たんたんトンネル」の入り口から登れるようで、案内板がある。↓  たんたんトンネル。この右手から登山道がある。  独立峰のような山で山頂からの眺望が優れているという。  集落のなかほど、小字重谷(しげたに)鎮座の二宮神社は、明日親王三男金丸親王の勧請と伝えられ、村の氏神として尊ばれてきた。祭神を一説に手摩乳・脚摩乳の二神ともいうのだが、当地の産鉄集団が祀った鉄の神社と思われる。 『京都府熊野郡誌』 〈 由緒=当社の創立年代等は徴証すべきものなければ之を知るに由なきも、往古より明日(あけひ)親王の三男金丸親王の勧請に係れりといひ伝ふ。而して尉ケ畑の氏神として崇敬し来れる処なり、抑も同地たる尉ケ畑の尉は老翁の意にして、小字老の岡といへるも亦老翁より出でし事明なり、祭神は須佐之男命稲田姫命の二柱を奉祀せるが、一説には手摩乳脚摩乳の二神を奉祀せりとも言へり。これ社名二宮の因って起る所以なり、同地の奥に翁ケ谷媼ケ谷といへる処あり、又東に当りて嫁ケ谷あり、西北に当りて老の岡あり、村の中央東の山を城山といひ、城山の東北に当りて須賀といへる地あり、現今清水ケ畑といふ。須賀より清となり遂に清水と転ぜしものの如し、此の地翁媼二柱の住居せられし地なりといひ伝ふ。 以上地名其の他の事実に就て考ふるに、太古須佐之男命出雲国肥河上なる鳥髪の地に降りまし、其の河上には人ありと以為て尋上りまししに、脚摩乳手摩乳あり、櫛名田比売を擁して泣ける旧記に似通へり、夫は出雲国にして丹後国に非ず、熟ら按ずるに、須佐之男命の故事に類せる歴史上の事実ありて、出雲国の出来事を此の地に付会せるものならん乎。抑も同地方は大国主神の勢力範囲に属せる処なれば、其の父命なる須佐之男を奉祀せるも亦故なきにあらず。暫く伝説のままを存す。 さて同社の南十二三丁山奥に当りて「かむろいし」といへるあり、古く朝日権現といひしが、現今朝日神社といふ。丹哥府志に曰く、「大阪落城の後松田利助、北川治郎兵衛、山川帯刀丹後に逃る。小国主計之を此処に匿す」と蓋しかむろいしは形の冠に似たるより起れる名にして、社名の起源は明日親王より出てしものならんか、尚かむろいし付近に元庵室ありしとて今其の遺跡を存せり、こり松田北川等の隠所たりし事を知らる、而して二宮と朝日とは多少連関する処あり、二宮神社の創立者たる金丸親王の父命を奉祀せる亦故なきに非ざれど、未だ徴証を得ざれば、後の考証に俟つ。而して当社は元無格社なりしが、大正十年七月一日を以て村社に昇格の義を達せられ、同七月十五日神饌幣帛供進神社として指定せらる。 氏子戸数=五十九戸。 境内神社。稲荷神社。祭神=保食廼命。 社家森神社。祭神=天之児屋根之命。由緒=当社は明治四十五年小字ハツレより、当境内地へ移転せるものなり。  今の府道はこのホコラのすぐ後を通り、車でビューだが、かつての尉ケ畑峠は写真の左の道だったと思われる、ここを弁当2つほど背負って歩いて越えていったのだろうか。  背丈より高い花崗岩自然石のよう。周辺にはおなじような花崗岩の大きな岩がゴロゴロしている、この岩はとくに大きく姿がよい。これらの石がオタカラを産んだ。  〈 一、朝日神社 朝日神社は昔、冠石権現といわれ養蚕の守護神として敬われた。以前は、但馬との国境のため峠を越える旅人も多く、ここで足を止め無事を祈り、又休息をした。 ご神体は、天子の冠に似た自然の巨石(高さ約4米)が鎮座し、正面に大日如来像が刻まれている。社は、今かち百三十五年程前(嘉永七年)近隣の村人が募金をして、壊れた社を再建し、更に草葺の屋根を、昭和十年に大修理を行い現在にいたっている。 社の裏側を流れる渓流の源は、ブナの自然林がうっそうと茂る昼滝の清流であり、他に類のない勝れた味と水質である。 二、冠石ケ岳 高龍寺ヶ岳を昔は、冠石ヶ岳と言い、天に聳え日本海かち見ると富士山のように見え熊野富士ともいわれる。海上の漁船もこれを常に目標にして航海したと言う。標高は六九七米で頂上近くにブナの大自然林が広がり、水源林として重要な役割を果している。頂上からは、久美浜町内及び日本海の海原が望まれ、裏には中国山脈の山山が連なり、大江山・磯砂山も見え、晴れた日は京都の愛宕山も見えると言われている。 三、浪人の隠れ所 大阪城も秀吉の死後、徳川の軍に敗れたが、大村長門守屋成の甥、木村主計とその家臣一族、山川帯刀・北川治郎兵衛・松田利助及びその家族が佐野の善右ヱ門を頼り、但馬を経て逃げてきた。徳川方の取り調べがきびしく、善石ヱ門は我が家に隠す事が出来ず、これらの武士を冠石の麓に庵堂を建て隠した。 この庵聖跡は朝日公園の近くにあり、今は草木が茂り当時の浪人とその家族らの淋しい暮らしが忍ばれる。 平成三年九月 尉ケ畑ふる里活性化委員会 『京都府熊野郡誌』 〈 大字尉ケ畑の村端より南面して、進み行く事七八丁にして朝日神社あり、世にかむろいしといへるは即ち是なり、形の冠に似たるを以て命名せるものの如し、大なる岩石にして傍に仏体を刻す。石屋弥陀六の作といひ伝ふ。上屋あり岩石を神体として尊崇せる処なり。此の附近庵室の跡あり、大阪落城の後松田理助、北川治郎兵衛、山川帯刀等の隠所たりし処にて、… 久美浜町旭にも朝日長者伝説がある、網野の朝日神社はここから勧請されたという。朝日長者伝説は全国にあるが、こうした山中で長者だったというのだから金属鉱山業だったのであろう。 《交通》 《産業》 尉ケ畑の主な歴史記録『丹哥府志』 〈 【二宮大明神】(祭九月五日) 【かむろじ】(山の名) 大阪落城の後松田利助、北川治郎兵衛、山川帯刀丹後に遁る、小国主計之を此處に匿す。 『京都府熊野郡誌』 〈 『両丹地方史17』(昭47)(図も) 〈 ○はじめに 両丹地方史の第十五号に鋳物師に関する村上氏の研究が発表された。又園部で今年七月たたら跡が見つかった。奥丹後地方はどうか…… 少し紹介して見たい。府教委本年度発行の京都府遺跡地図久美浜町の部に奥山遺跡、大貝遺跡、金谷遺跡と三ヶ所の製鉄遺跡が載っている。三遺跡とも旧佐野村に属している。府の遺跡総数四、六三九の中、製鉄遺跡は五地区八遺跡しかない。その中の三遺跡が旧佐野村に在るというのは佐野村誌の編者辻源太郎氏が詳しく古来の伝承を収録した為であろう。府の他の製鉄遺跡には何れも文献名が附してない。鉄という金属が弥生時代以来、歴史の進展に果した役割の大きさから云って府下で八遺跡しかないということは不当に少いことだと思う。 日本の鉄の生産は弥生時代に初まると云われるが中世に下ると、大鍛冶小鍛冶の分業が進行し流通機構が発達して来るので次第に第一次産業としての鉄山稼業は立地条件の優れた出雲地方など主として中国山地に集結して了う。従って府下から伝統的な鉄山は姿を消したと云えるかも知れない。然し古代に於ては原始的を製鉄技術で原料から製品まで小規模ながら一貫作業が行われていたから特に古代文化の濃い地方からはもっと多数の製鉄址が見つかってよいものと思う。 さて古来の製鉄原料は砂鉄であった。その砂鉄は質によって真砂と赤目に分けられる。花崗岩を母岩とするものが前者で安山岩等のものが後者である。旧佐野村山地は花崗岩であるから良質の真砂砂鉄を産する。次に母岩が同じでも採集地によって浜砂鉄、川砂鉄、山砂鉄に分ける。従って奥山遺跡は山砂鉄を大貝金谷遺跡は川砂鉄を原料としていたであろうと思う。そしてここでその佐野谷川の旧河口に函石浜遺跡が在ったことを想起しよう。 函石浜遺跡は一般的に弥生時代の居住址となっている。しかしその出土品から見て遡って縄文時代にもなり得るし又下つては歴史時代にもなり得る。而して単をる居住址ではない、石器鉄器の生産址としての性格も併せ有する点に注目したい。遺跡の区域別名称の中に鉄山、製造所などがあるが、その名付親は明治時代の我々の先肇佐治正章氏・稲葉市郎右ェ門氏らであった。それは砂丘上の表土採集という弱点はありながら鉄鏃や鉄滓を採集しているのでその区域の名称は生かされて来た。京大の梅原先生によって学会に紹介され特に泉貨によって著名になったから海外との交流といった面が特に喧伝されている。しかし鉄器の出土地、更には製鉄址の可能性のある面をもっと強調したい。そして将来製鉄炉の発見も期待してよいと思う。もしその炉が発見されるとしたならそれは勿論浜砂鉄を原料とし、原始的な野炉と称する製鉄炉であろうことも確かだ。砂丘の発達により甚しく変貌している函石浜ではあるが、この期待は決して絶無ではあるまい。このように佐野谷川水系を上流の奥山遺跡、中流の大貝、金谷遺跡、下流の函石浜遺跡と並べて見ると山砂鉄、川砂鉄、浜砂鉄と異なる原料採集の製鉄遺跡であって技術史的には函石浜から金谷、大貝、奥山と時代が移ったのかも知れないと想像される。それは砂丘の発達という自然現象によって疎開を余儀なくされたという要因もあれば、又、海岸地帯の限られた松林を燃料として伐り尽した為の移動ということも考えられる、豊富な燃料資源を求めて佐野谷川を次第に上流へと移動したとも考えられる。更には河川という古代の交通運輸の機能によって同一時代にあっても有機的に結ばれていたかも知れない。即ち燃料を立地の第一条件とする人里離れた山中で先づ第一次過程の生鉄が生産され、その素材が次に部落の所在地中流地帯に運ばれ精練して鍛造品を得る。すると更に港に運ばれてそこで交易を行う。と云った関係が生れたかも知れないのである。私はこのような仮説乃至は問題意識を中心にすえて奥丹後地方の製鉄史に取組みもって佐治、稲葉、辻氏らの後につづきたいと願うのであるが、より広く、且深い根廻し作業を積み重ねる必要があることは言うまでもない。今回はその予備演習として奥山遺跡とは山つづきの高竜寺岳の遺跡についてやゝ具体的な調査を報告したいと思う。 ○高竜寺岳市野々製鉄址について 但馬と丹後の国境に足占山、高竜寺岳、法沢山が東西に並んでいる。図1の丸印1が奥山遺跡、2が市野々の遺跡、3が布袋野の遺跡である。何れも大量の鉄滓が堆積していてほぼ同型の遺跡と思われるが、現場の地理が一番分り易く誰でも行って観察出来るのが高竜寺岳の市野々遺跡である。部落を通って円城寺峠へ向い、登山コースの標柱のあるところから左へ歩いても三十分で現場に到達出来る又その登山コースは巾員三米の林道でもあり現場はその林道の終点の手前杉の植林中に在る。上下二段の人工で造成した平地があって丁度その中間に炉址がある。下段の平地の土手下に何屯かの鉱滓が遺棄されている(図2参照) 本年九月の二十号台風のため雑木雑草に蔽われていた鉱滓附近の谷川が鉄砲水で洗われれキレイになり、大量の鉱滓が露呈した。方炉址は台風の影響を少しも受けていなかった。保存状態万点の立地に設備されていた。只、林道建設の為ぎりぎりまでけづられており、あやうく破壊を免かれているものの貴重を遺跡なのでこの点留意が必要と思われた。 さてこの二段の平地と炉址の関係が先づ問題であった。鉱滓(俗にカナクソという)の棄ててある場所は問題にならない常識的な位置である。近世のたたら場であると炉は平地の中央に位置して堅炉を築く而して図2の見取図に示す炉址の位置ならカンナ池と称する焼入れ用の池である筈、従ってこの炉址を最初見た第一印象では石垣ではあるし、おそらく、カンナ池であろうと感じたが、見直して観察すると約二十度の傾斜をもっており、水をためる池ではをいようであった。 炉は長さ約九米、巾約一、二米深さ約○、六米半地下室型の平炉かと思う。枯枝落葉がうず高く積っており、腐蝕土が約二十糎その下を約三十糎の木炭末を含む焼土が埋っていた。木炭窯でもないから似ていると言えば登窯に一番近いものであった。その焼土の中にカナクソも数多く混っていたが、もしこのカナクソがなければ、おそらく登窯と見られよう。又大きを朽株があって近年火を焚いた跡ではなく、かなり古い炉址と見られた。 通風装置について観察すると羽口がどうしても見つからない。奥のつき当りの石垣組みが上向いていることと入口に大きな石が二つ門の構えのように見えるのでおそらくこれが火門と言われる自然通風口ではないかと思う。 以上のことからこれは近世のたたら場ではなく、かなり旧式の野炉で露天で嫁行していたものに属すると思われて来た。鉱滓を外観すると炉壁とくっついたもの、よく溶けた飴状のもの、ガスがぬけた海綿状のもの、よく溶けないで半消化状の或は不良消化状の砂鉄が半生状のものなどいろいろあって不均衡を焼鉱状態であることが分る。これを専門家に分析してもらうと或程度に当時の製鉄技術と炉の型の復元か可能である。次に平地の部分には作業場があった筈でそこを発掘すれば必ず若干の土器が見つかるであろう。その土器の編年を辿って行くとこの製鉄場の時代が割出せる。更に炉中から出る木炭片を学習院の木越教室か九州大学の坂田教室に持込めばラジオカーボンテストによって絶対年数も得られることになる。これらの手続きをふんで初めて一応の結論が得られるが法的手続きも必要であり今はまだ先を急ぐわけには行かない。 ○おわりに 結論のないのか結論になった。前言したように今は根まわしに気を配るより仕方がない京大の小林先生か言うように日本の古代製鉄史は空白なのである。弥生時代の中、末期に大陸の中でも半島から製鉄技術は導入されたであろうという説が主流だが、それも、ではそれはどんを製鉄技術でどこでいつからかという問には答えられない。つまり鉄器の弥生時代の出土遺跡は全国で昭和四十五年現在二○一遺跡五四二点が知られているのに対して製鉄の生産址はまだ一つも確認されていない現状である。従って日本の古代製鉄史を技術史的に体系化する作業も進めようがないわけである。考古学的に厳密に言えば以上の通りだが、冶金学上たたら炉と野炉及び現在の洋式高炉とを区別して行くと表1のように大別することが出来るらしい。 カンナ流しという比重撰鉱法が発見されて原料を大量に採集出来るようにをり、又屋内操業によって年中操業可能になった時期は奈良平安期からと見られるので極く大ざっぱな時代区分は可能である。更に重要なことは製鉄技術か突然発見されたのでなく、製陶技術や製銅技術の系統を辿って次第に発展して来たことである、純鉄の溶融温度は一、五三○度Cであるから古代の技術ではなかなか火力の化学反応だけでは還元鉄は得られをかった。土器や青銅を焼く釜の中で偶然半溶融状態になったものを打ったり叩いたり物理的変化を加えてようやく僅かな還元鉄を得たものらしい。このことは野炉が登窯に形体的に似ていることと関係があるし、一方、鉄器を作る鋳物師が寺の鐘など青銅器を鋳ることなどにも現われている(村上氏論文参照) 少し横道に外れるが神武天皇の正妃は富登蹈鞴五十鈴媛である(古事記)たたらというコトバが古代国家成立の第一頁に花々しく登場している。この場合、鉄山を支配する豪族の娘と規定したいところだが前言したようにたたらという用語には少し混乱があるので青銅器たとえば銅鏡や銅鐸と関係のある豪族娘と見ることもあり得るので早急には結論か下せまい。 只、明治時代に洋式溶鉱炉が出現して古来のたたら炉は全国から姿を消して行った事を産業革命と見るなら古墳時代と奈良時代の境目に野炉からたたら炉へ、即ち土器の生産技術系から金属器の生産技術系へと移行して行ったことは同様にして大さを産業革命であったであろうし、その生産力の飛躍的発展が政治的を展開をもたらしたであろうことも想像に難くないではないか。(了)    尉ケ畑の小字一覧尉ケ畑(じょうがはた) 焼峯 下明日口 上明日口 老岡 重谷 カウカ谷 冠石 峠ノ谷 百合 広野 中谷 ハヅレ ハカタ 中嶌 三本松 下明日 明日 峠谷 老岡 能勢 仲谷 焼峯 関連情報 |

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『京都府の地名』(平凡社) 『丹後資料叢書』各巻 『京都府熊野郡誌』 『久美浜町史』 その他たくさん |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2014 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||