京都府宮津市万町 京都府宮津市万町

京都府与謝郡宮津町万町 京都府与謝郡宮津町万町

|

万町の概要

《万町の概要》

市街地の中央部。本町通りの一本南に位置して東西に長い町筋の両側。東は市役所脇から柳縄手・宮本、西は金屋谷・小川の大久保山のスソまで。

万町は江戸期の広域町名。宮津城下六町粗の1組。万町と金屋谷で町組が構成されていた。家数は寛文6年162軒、元禄16年163軒、寛保4年162軒、宝暦年間160軒余、明治維新以前240軒。

万町は、江戸期〜明治22年の町名。町筋は、元禄16年・宝暦年間とも東西254間余、道幅は2間余。なお「宮津府志」や幕末の絵図などには、当町西部に鍛冶屋町・新町の町名が見える。家数は寛文6年121軒、元禄16年120軒、宝暦年間120軒余、明治維新以前170軒、明治19年157軒、同211年150戸。万町組の町年寄が置かれていた。文化8年に遊女屋が許可されたとき、当町の細間泉屋与市が5人の遊女を召し抱えて繁盛したという。明治22年宮津町の大字となった。

万町は、明治22年〜現在の大字名。はじめ宮津町、昭和29年からは宮津市の大字。

明治36年魚屋町から宮津町役場が移転した。

《万町の人口・世帯数》 243・122

《主な社寺など》

天満神社。 天満神社。

万町の西南部に鎮座。天神社・天満宮とも称する、旧村社。祭神の菅原道真像は、もと豊臣秀吉祀るところのものと伝え、京極高広が社殿を再建してここに祀ることになったという。境内に別当寺大窪山密厳寺成就院があった。成就院は京極高広に従って田辺の円隆寺成就院より来た宥栄法印が創建、如願寺塔頭に列した。旧成就院什物の不動明王像の図、北野天神縁起、並びに万町に伝来した山王祭山車・万町地図など多くの文化財を収蔵庫に保管する。

本荘神社(大久保山の神社は万年)。ここには本荘氏の墓地がある。

《交通》

《産業》

万町の主な歴史記録

《丹後宮津志》(地図も)

| 宮津町=本町・魚屋・新浜・宮本・万・金屋谷・小川・白柏・河原・住吉・漁師・杉末・川向・宮町・蛭子・池ノ谷・万年・万年新地・鶴賀・波路・波路町・安智・外側・吉原・中ノ町・京口・馬場先・松原・京口町・木ノ部・京街道・大久保・柳縄手・島崎。世帯数2212。人口9190。 |

黒が元禄時代。赤は大正14年。

《丹哥府志》

【天満宮】(鍛冶屋町)。天満宮の社は處々にこれありといへども、多く是書画の二つにあり、此社に祭る所は書画の二つにあらず菅公の木像なり。抑此神像は何人の作なる事を詳にせず、蓋大閤秀吉の祭る所なり大閤之を松の丸殿え伝ふ松の丸殿より又之を京極高広に伝ふ。元和年中京極高広宮津の刺史となる、後新に神籬を築きて其神像を爰に納め奉るといふ。祭二、五、九月廿五日。

【大窪山密巌寺】(真言宗、天神の別当)。 |

《丹後旧事記》

| 天満宮。宮津万町成就院と号す。祭神=菅公の木像。宮津府志曰く此神像は大閤秀吉公尊び玉ひ後政所松丸殿に伝り又松丸殿より京極侍従高知に侍り丹後守高広国主の頃当院建立して移し祭り玉ふと伝ふ也。 |

《与謝郡誌》

天満神社

宮津町字萬四百七十四番地鎮座、社格は村社にて祭神は菅原道真、配祀事代主命、祓戸四柱紳、火産霊神、神像は元豊臣秀吉の祀る所にて之を政所松の丸に伝へ、松の丸之を京極高廣に伝ふ。元和年中高廣田辺より宮津に移り其の帰依僧宥栄法印を田辺円隆寺の成就院より宮津に招き、如願寺塔頭に密嚴寺成就院を建てしめ奉録二百石を附して神像を祀らしむ。明治維新神佛剖判により別當寺院を離れて濁立し六年二月十日豊岡縣より村社に列せらる。大正五年一月恵比須神社.水無月神社.秋葉神社を合併配祀す。境内末社に稻荷神社あり。祭典三月二十五日。

本荘神社

宮津町字萬年四番地に鎮座、無格社、祭神本荘資昌、文化六年己巳五月十一日資昌五代の斎伯耆守宗発城内に祠殿を構へ資昌の霊を祀りて昌國宮と崇む.蓋し資昌は遠州濱松城主豊後守資訓の男にて宝暦三年壬申三月家督同八年 月此地に移封十二年正月十八日他界あり宮津家の祖なればなり.維新の政変封土返上城地取毀の爲めに祭祀頽れしを明治十三年八月再興出願同十月允許地を今の所に相し同十七年十一月五臼社殿建築出願翌十八年六月六日許可同二十六年九月社務所新築境内櫻樹多く俗に櫻山といふ。(図版参照)祭典五月十一日。

尚無格社に有名なるは亀ケ丘の亀ケ丘神社、文政年間領主本荘家祖先の霊を齋き安政三年城主本荘公此地の土砂を筧樋にて島崎海岸に流し宮津城防備の台場を築き其の跡地に神宮教會所神道事務分局設立の際より境内の鎮座とすといふ、同所に遥拝所あり明治六年一月豊岡縣宮津支庁の設立に係り縣官竝に官民一般神武天皇祭其他朝憲御祭典遙拝所と定めらる。

砂出稻荷神社、元亀ケ丘砂山にありしを安政三年台場築造の爲めに麓の万年町に移さる、砲台築造に關係ある神社に金比羅社あり丹哥府志に金比羅大権現と云ひもご亀ケ丘にありしを波止場に移したりと、此他萬町の秋葉、金屋谷の稻荷、万年新地の鈿女、宮津藩寺社名前御調帳の御城下金屋谷粟島社川崎要人とあるは此の鈿女神社か金引山の愛岩、瀧上山の稻荷、烽火山の秋葉、川向の稻荷、小川町の昌國、京口の稻荷、鶴貿町の義清稻荷等あり。 |

《丹後宮津志》

天満神社

境内社=恵美須神社、祭神=事代主神・稲荷神社、祭神=倉稲魂神・祓戸四柱神

本荘神社

祭日五月十一日、もと宮津城内二の丸に昌国大明神

密厳寺

万町天満宮の別当にて成就院と號せしも今廃寺となれり、…京極高広宮津築城と同時代なるを知るべし、宥栄法印が田辺円隆寺成就院より此に来りて高広崇敬の天神奉祀の為めに当寺を創立し、居ること十年資の頼元に譲りて寛永十一年岩屋寺に去り三たび成就院を興せりと… |

《丹後の宮津》

秀吉崇敬の天満宮神像

大窪城牡の桜山をおりると、すぐ左手に目につく神社、これがここにいう万町の天満宮である。ほんとうの入口は万町からで、境内へはいると正面が天満神社、左手が桜山会館と、幕末の宮津藩主本荘宗秀・宗武父子の墓である。もとこの天満宮は、宮津城を築いた京極高広が、その伯母に当る人で、秀吉の側妾であった「松の丸」からもらった菅原道真像をまつるために建てた神社である。高広はさらに田辺の円隆寺塔頭成就院を、ここ天満宮の別当寺とすべく引越させ、大窪山密厳寺といった。その跡が、いまの桜山会館である。この菅公像は、もともと秀吉が崇敬したもので、それをもっとも愛する側妾松の九にあたえ、そしてこれが高広にわたったと伝えられている。むかし、毎月廿五日の縁日には、境内がたいへんにぎわい、一つの宮津名物であった。 |

現地の案内板

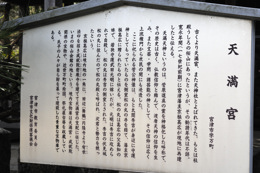

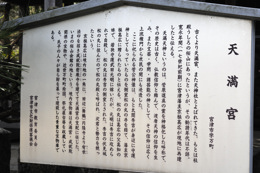

天満宮 宮津市字万町

古くより天満宮、また天神社とよばれてきた。もとは杜殿うしろの桜山にあったというが、その勧請年代は不詳。

寛永年間(一七世紀前期)に宮津藩主京極高広が現地に再建したと伝える。

天満天神というのは、菅原道真の霊を神格化した呼称で、その歴史は古く、仏教信仰と結んで、渡唐天神の信仰を生み、また文芸・学問・諸芸能の神として、その信仰は広く上流権門から庶民の間にも浸透した。

ここに祀られる菅公神像は、もと太閤秀吉が身辺に守護神としてもっていたものを側室松の丸の手を経て、藩主京極高広に贈られたものと伝える。松の丸は高広の父高知の妹で、若狭守護武田元明に嫁いだが、元明は秀吉に攻められて自殺し、松の丸は秀吉の側室とされた。秀吉の伏見城松の丸に住んだので松の丸殿と呼ばれ、淀君と勢力を競ったという。

京極高広は境内地の一角に、田辺(舞鶴)円隆寺より宥栄法印を招き成就能密厳寺を建てて天満宮の支配に任じた。いまの桜山会館の地という。境内宝物康は天満宮・成就院関係の宝物や、近世万町町絵図、祭礼屋台等を収蔵している。氏子の人々が自ら財を募って建設した貴重な宝物庫である。

宮津市教育委員会

宮津市文化財保護審議会 |

現地の案内板

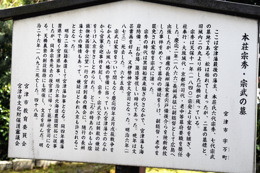

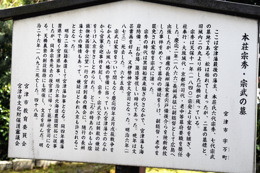

本荘宗秀・宗武の墓 宮津市字万町

ここは宮津藩最後の藩主、本荘氏六代宗秀、七代宗武の墓地である。松は枯れてしまったが、二基の墓標と、旧城内二の丸より移した石橋が残っている。

宗秀は天保十一年(一八四〇)宗発より家督を継ぎ、寺社奉行・大坂城代・京都所司代・老中等幕府要職を歴任した。慶応二年(一八六六)長州再征に副総督として広島へ出張したが、捕慮の長州藩家老宍戸備後介らを独断釈放した事件をめぐって幕府の嫌疑をうけ、副総督・老中を罷免され家督を宗武にに譲った。

宗秀の時代は異国船渡来騒ぎのさなかで、宮津藩も海岸防備、「お台場」築造等慌しい時代であった。晩年は文芸書画を好み、又伊勢神宮大宮司となった。明治六年(一八七三)死去した。六十五歳。

宗武は家督をついで間もなく慶応四年正月戊辰戦争をむかえた。山城八幡の警備に当っていた宮津藩士のなかから官軍発砲事件を起し、宗秀・祭武父子は朝敵の嫌疑をうけ入京をさしとめられた。ところが時あたかも山陰鎮撫使西園寺公望一行の宮津到着の機会に、随行の長州藩士らの陳情もあって、嫌疑はとかれ入京も許されることとなった。

明治二年版籍奉還して宮津藩知事となる。同四年廃藩置県で暫く宮津県知事、明治六年北海道農園開拓に従事したが、同年宗秀死去の後宮津に帰って籠神社宮司になる。天橋義塾の創設維持にも関係し、文芸を好んだ。明治二十六年(一八九三)死亡した。四十八歳。

宮津市教育委員会

宮津市文化財保護審議会 |

関連項目

|

資料編のトップへ 資料編のトップへ

丹後の地名へ 丹後の地名へ

資料編の索引

|