京都府綾部市小貝町 京都府綾部市小貝町

京都府何鹿郡佐賀村小貝 京都府何鹿郡佐賀村小貝

|

小貝の概要

《小貝の概要》

私市円山古墳の東側の由良川に近い集落。小貝・湯殿の2集落からなる。犀川の合流点であるため、水害を受けやすい。府道舞鶴綾部福知山線(74号)が東西に走り、府道小貝豊里線(488号)が北に分岐する。小貝橋の袂である。

小貝村は、江戸期~明治22年の村。綾部藩領。栗村組9村の1つ。明治4年綾部県を経て京都府に所属。同22年佐賀村の大字となる。

小貝は、明治22年~昭和31年の大字名。はじめ佐賀村、昭和31年からは綾部市の大字。同32年1月1日小貝町となる。

小貝町は、昭和32年~現在の綾部市の町名。

《小貝の人口・世帯数》 83・49

《主な社寺など》

小貝遺跡 小貝遺跡

小貝遺跡

小貝町新八にあって、由良川と犀川との合流点から、由良川下流約八〇〇メートルの右岸台地縁部に立地する。この遺跡からは石鏃二点をはじめ、チャートおよびサヌカイトの破片が約三〇点、その他に土師器・須恵器等も採集されている。石鏃はともに長い二等辺三角形をなし脚部を欠損しているが、凹基無茎式である。先端部を欠損する一点はチャート製、他はサヌカイト製である。

(『綾部市史』) |

八坂神社 八坂神社

八坂神社

祭神 素盞嗚命 京都八坂神社の分霊と聞く。

創立年号 不詳

由来 小貝は産土紳は赤国神社

神前の二基の石燈篭に文政二年十一月の銘あり。今より百四十年程前の創建と思う。高麗犬は明治中期に作りし物という。大正二年石鳥居が建てられ、湯殿の大槻清兵衛氏積築せしもの。神社西側に舞堂が明治四十年頃まであった。現在の公会堂として下に降して改築さる。

(『佐賀村誌』) |

小貝北向地蔵尊 小貝北向地蔵尊

小貝橋の袂にある。案内板がある。

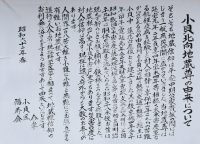

小貝北向地蔵尊の由来について

そもそも地蔵信仰は平安中期公家貴族の間にはじまり一般庶民の間に広がっていきました。当地地蔵尊は延宝元年二月貞享四年宝永四年等相続く大水害度重なる飢饉疫病を経験した村人が相計り享保十一年これらの苦難からのがれるため由良川と小貝山の岼の狭間交通難所に施主は小貝中蓮華台座像として建立しました。其の後享保四年仝二十年(卯年)寛延元年仝二年天明九年寛政文政嘉永明治に二回昭和数回の水害の度に流失埋没掘り出し等、お首のつぎ替三回明治二十九年は胴体が湯殿まで流れていられた。昭和二十八水後お首は現れず新しきお顔と胴体に鉄の棒をうえこんで修復しました。地蔵様の歴史は小貝水害の歴史でもあります、災害の度に村人の信仰は高まり現在は遠く府外からも大数のお参りがあります。

人間界一〇八苦大難を小難を無難にとお導き下さる有難いお地蔵様です。

道行く人々も常に現在科学医学と相まって、地蔵様信仰のお利益に浴されますようおすすめして由来といたします。合掌。

昭和六十二年春 小貝区 福寿会

小貝の地蔵尊

今小貝の堤防の根付にある地蔵尊は、享保四年(一七一九)の作であるから、今から三百四十年前のものである。それ以前からあったものと思うが洪水で流失して新調したものと思う。佛の示す六道の途光明の道しるべとして道路ばたにお立ちになり、衆生まよわずして彼岸に達せよと慈愛に満ちたお顔で子供達を相手に御立ちになっている。お姿は度々の水難にいたわしい。昔から度々の洪水で首が取れ手足がかけたりして修理していたが、二、三十年前の首や手足の揃っていた時の如く八頭身ではない。安置場も度々変わり漸くにして今の処にお座りになった。水難を守って下さるのか私の覚えてから小貝の人の水難死は聞かない。(以上、酒井孫兵衛氏の手記による)

(『佐賀村誌』) |

《交通》

《産業》

《姓氏》

小貝の主な歴史記録

伝説

伝承・由来

湯殿薬師由来

丹波何鹿郡小貝村と云う往昔より温湯湧出して、諸国より病人此処に来たり湯治したと云われている。人皇三十六代孝徳天皇御宇大化二年、小貝の郡司兼定と云う人狼牙にかかり此処に湯治す。十七日にて牙傷治療したりと伝う。当地に薬師さんありて其の間此処に祈願した処著しき霊験あり。兼定永の病にてカの衰えしを、試みとして五人張の強弓十四束三伏せの弓に矢をつがえ、鉄の扉を射たるにあやまたず貫通したと伝わる。

兼定都に帰り此処に荘厳な伽藍を建立し、一宇の寺院を建てたと云う。

霊佛尊は一寸八分の金佛にして、丹後国余佐の海中よりあまの髪にかかり上がった物だと云う。今此の「湯殿薬王師」がこれである。此の地に「湯殿」の地名が生まれたと云われている。

人皇四十二代文武天皇の時代位田の城主加賀某、白馬に跨り、湯舟の中に駆け入った。馬飼いの者走り来たりて連れ帰ったと云う。霊湯を汚した為かそれ限り湯が出なくなったと云い伝えられている。その後但馬の城崎に見事な湯が湧き出て今も有名であるが、それ以来此の里に白馬を飼う人が絶えたと云う。

郡司兼定の入湯は大化二年(六四六)とあるから千三百二十年前である。

当時「湯殿」には温泉宿が何軒かあったらしい。その後薬師堂は火災に遭い、再建され、今在るその西隣にある池が昔の湯の湧き出た処らしい。

一寸八分の、海から上がった如来の金佛は金であったと聞かされている。たまたま宿借した乞食が盗み去り、処々に流転して金佛は京にあり、其の筋(今の警察)から実見に呼び出されたが其の金佛を見ていなかったので湯殿の物と云いきれず空しく帰ったと云う。

これは明治四十一年前後のことと思われる。

(『佐賀村誌』) |

小貝の小字一覧

小貝町

坊ノ口 榎ノ木 岼 岼上通 西田 野代 桜木 大川原 中川原 西山 樋ノ口 新八 岼山 奥山 所堺 中通 丹後ガチ 岼山 奥山

関連情報

|

資料編のトップへ 資料編のトップへ

丹後の地名へ 丹後の地名へ

資料編の索引

|