京都府船井郡京丹波町出野 京都府船井郡京丹波町出野

京都府船井郡和知町出野 京都府船井郡和知町出野

京都府船井郡下和知村出野 京都府船井郡下和知村出野

|

出野の概要

《出野の概要》

由良川右岸の癌封じ寺(臨済宗妙心寺派妙行山長源寺)があるあたりの一帯でかなり斜面は急である。中世は和智庄の地。

出野村は、江戸期~明治22年の村。元和5年から園部藩領。明治4年園部県を経て京都府に所属。同22年下和知村の大字となる。

出野は、明治22年~現在の大字名。はじめ下和知村、昭和30年からは和知町の大字、平成17年からは京丹波町の大字。同42年由良川対岸の広瀬との間に丸山橋が架橋された。

《出野の人口・世帯数》 66・27

《出野の主な社寺など》

臨済宗妙心寺派妙行山長源寺 臨済宗妙心寺派妙行山長源寺

案内板がある。

癌封じ寺由来

癌封じ寺は臨済宗の寺院で長源寺という。承和十一年(西暦八四四年)第五十五代文徳天皇の皇子、惟喬親王が第一皇子としてお生まれになったにもかかわらず第四皇子の惟仁親王の母方が藤原氏の出身であったため、時の勢力に圧されて惟仁親王が第五十六代清和天皇として譲立され、惟喬親王は皇位継承の夢に破れたため出家され僧名を梁覚と改めて、諸国を巡歴行脚された。

寺の伝承によると出野の地にも逗留されて庵を結び「南無観世音菩薩」をまつリ安居された。この地を去るにあたり、地元の民衆に世話になったという御礼として『癌封じ』の秘宝を授けて滋賀県筒井へお移りになった。

御年五十四歳で寛平九年(西暦八九七年)二月二十日に薨去された。尚、惟喬親王墓は京都大原に現存。また、惟喬親王は長源寺の開基様として霊明殿に惟喬親王の尊碑を安牌している。

観音まつリ

毎年七月第一日曜日に観音まつり(癌癖封じまつリ)を開催し、癌封じのご祈祷、そうめん流し、癌封じ茶の接待、福引等を行い、全国各地から一千人を超える参詣がある。

妙行山長源寺(臨済宗妙心寺派) 字出野小字岡ノ下二五

当寺の起源は、文徳天皇の第一皇子惟喬親王(八四四~八九七)が、異母弟惟仁親王(後の清和天皇)との皇位継承に放れ、貞観十四年(八七二)、二九歳で出家して法名を素覚(寺伝では梁覚)と号し、諸国を巡礼行脚し、たまたまこの地を訪れ、錫をとどめて草庵を結んだのに始まるという。ここを「庵の地」と言い、弘化三年(一八四六)まで、長源寺のあった所である。付近に一坪ほどの泉池があって「殿池」と呼んでいる(前出)。素覚は観世音菩薩を信奉し、真言密教の山岳斗薮の修行を積み、癌封じの秘法をも伝授したと伝える。

鎌倉時代の弘良三年(一二六三)、執権北条時頼は、入道して諸国を巡歴の途次この地に寄り、民衆に禅の悟法を説き画像を残したとも伝える。『寺社類集』によると、「禅宗天田郡大呂村天寧寺末、妙行山長源寺、応永年中留心和尚開基為二開山一。寛文年中再二興之一、而以二心月禅師一為二中興開山一。右境内十三間ニ十六間」とある。

また、応永年間(一三九四~一四二七)、若狭より心月が来て、時頼の説を尊重し、遺留された画像を宝物として、人々を教化・説得して、寺塔を建立したのが妙行山長源寺で、観世音菩薩の仏堂も建てたという。爾後一時衰頽変遷したが、明和四年(一七六七)天寧寺より転住した崑山東瑜も、再々中興開山(現世代は崑山和尚を一世としている)として寺門の興隆に尽くした。五世功峰の代に現在地に移転の計画を立て、石崖を築き境内地を開拓し三年余を費やし、弘化四年三月改築・移転を完成した。

本尊は釈迦牟尼如来像で、紋章入りの惟喬親王の位牌を祀る。草創の面影をとどめるものとしては、移転のときそのまま写した山門と、棟に彫り込まれた一六筋の菊花の紋章がある。 (『和知町誌』) |

惟喬親王は木地師(轆轤師)の祖として知られる人で、伝承通りの過去があるのかどうかは不明としても、あるいはこのあたりは木地師の村だったのかも…

出野城 出野城

出野城のあった山(丸山・稲荷山)。国道27号の癌封じ寺の登り口。東向きに写す。JR山陰本線はこの山の下をトンネルで抜ける。

北は由良川で「犬戻し」のあたり、草尾峠の登り口で戦略的には重要拠点であったと思われる。中世の土豪和智衆3人の1人出野氏の城跡と伝えている。

癌封じ寺の境内から見る、登り口は南側にある。

南側に防災無線の中継器(たぶん)の高い塔がたっている。山頂には八幡神社があり、その参道を登る。

田辺籠城を解いた小野木重勝勢が、その余勢をもって当城を襲った。守は100名ほどだろうというから、15000で攻められれば運命は決まっている。小野木は綾部の館城もおとしているが、その方は詳しい資料が見つからない。

出野城落城

三人衆の一人出野甚九郎の居城出野城は、慶長五年(一六〇〇)、福知山城主小野木縫殿介に攻められて落城し、城主は城と運命を共にした。『日本国史資料叢書丹波篇』には「出野城(和知谷出野村)片山彦九郎の居城也、小野木縫殿介と戦ひ討死す。一族に伊予守有重あり」と述べている。また『丹波史年表』にも、慶長五年九月の項に、「小野木重勝、出野城主片山彦九郎、館城主石川備後守を攻滅す」と、館城(綾部市館町)とともに出野城の落城を記している。

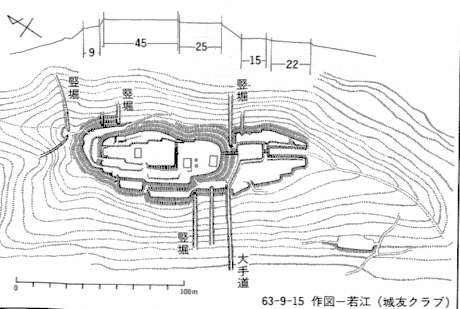

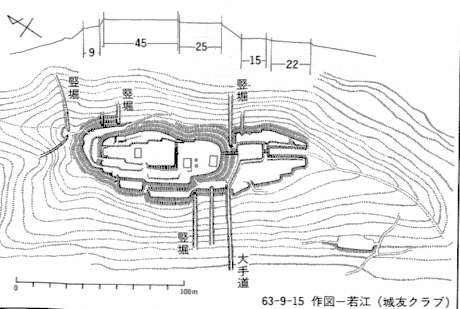

出野城は、中世以来の地頭片山氏の枝城である。片山彦五郎永忠によって築城されたという。城跡は長源寺(既済宗妙心寺派)の向かいの山、丸山にあって脚下を由良川が流れ、和知町域の大半を遠望することのできる天険の地を占めている。城をどこに造るか、いかなる地を選ぶかは、築城に当たって当時の武将が最初に考えたことで、「地取り」といって城の第一条件となっているが、規模は小さいものの、この条件を満たしている地である。「出野城要図」は、昭和六十三年(一九八八)城友クラブ・君江茂氏の踏査によるものである。以下調査結果によって述べる。

現在の八幡神社と稲荷神社の社殿は落城後に移されたもので、元は古宮という所にあったものであろう(出野区と稲次区の境に架かる橋を古宮橋と言い、その辺を古宮と称している)。その当時は、素盞嗚尊を祀っていたらしいが、現在は応神天皇(誉田別之命)=八幡神社と宇賀魂命=稲荷神社が祭祀されている(後出)。なお、神社の石垣・参道は後世になって造られたものである。全体として、城跡は神社の造営のためかなり破壊されている。大手道は西方に延びていたと考えられる。東には三本の竪堀があって、北側が上り道で、上った左手に「袖曲論」があり、上段の二の丸のL字に曲折した張り出し部へ通ずるものである。なお、山の斜面をすべて塁壁として利用し、この斜面に沿って竪堀の遺構が数カ所残っている。竪堀は、これに入ってくる敵を左右の高所から攻撃すると、敵はほかに避けることができないので、大きな効果を持っていた。主部の本丸・二ノ丸は山頂を削り取って平坦にしたもので、長さ七二㍍、幅約三〇㍍になる。城跡の全長は、北西の壁堀から北東の参詣道で深くえぐられた所まで、約一五〇㍍の長さである。

日常の生活を営む館は、麓の別の場所に存在していたと思われるが、現在では特定することができない。現在、出野区の小字名には「ゼンジョウボウ」や「下ノ成」などがある。また、「殿池」と呼ばれる広さ一坪(三・三平方㍍)ほどの池があって、城主の産湯の池とも沐浴場とも言い伝えられている。ともに館の痕跡と思われる。 (『和知町誌』) |

右に伸びる稜線の道が今の神社参道と思われる。こちら側には城の施設は何もないようである。

八幡神社・稲荷神社 八幡神社・稲荷神社

こんなところへ竹の皮を敷かれたらたまらんな、今ならバナナの皮を敷くところか、などと思われる急な参道を登った頂上に社がある。かなり荒れている、どちらが八幡か稲荷かわからない。城のものなのか一部石垣もある。

稲荷神社・八幡神社(出野)

既述のように、出野稲荷神社は八幡神社とともに出野城跡に鎮座している。

出野村の神社については、『寺社類集』に、

産神 牛頭天王 一間四面

建立年歴未考

右境内二十間ニ八間

稲荷社 二尺四面

建立年号末考

右境内四間ニ八間

とある。江戸期、牛頭天王(素盞嗚尊)を祀っていた社が、現在は応神天皇を祀る八幡神社になっていることになる。稲荷神社の祭神は宇賀御魂命で、社殿は三間社見世棚造り、柿葺きである。

(注)見世棚造り 通常の本殿は正面に縁と階を付けるが、階を略し、緑を棚のように作った社を言う。本殿の発達段階からいうと原初の状態を示す可能性があるが、多くの場合は境内の摂社・末社・小祠に用いられるので、建築形式としては、簡略形式と見なされる。

(『和知町誌』) |

《交通》

《産業》

《姓氏・人物》

出野氏

出野城主出野甚九郎

落城のときの城主を、『日本国史資料叢書』・『丹波史年表』は、ともに片山彦九郎としているが、当時この一族は出野氏を名乗っていた。片山の支族で、地名を苗字としていたのは、和知上庄の粟野氏の場合と同じであるとみられる。「片山家文書」に収められている出野氏関係の文書とその発給者・宛所を一覧にすると表9のようになる。

文書番号86の「飯尾秀兼奉書」は、「丹波国船井郡和知庄内出野分、祖田分、才原分、広野分……」を「為二守護不入之地一、永可レ被レ全二領知一之由」と、所領を安堵しているもので、宛所は片山七郎左衛門厨であるが、出野氏と考えてよいのではないか。そのほかの文書では、出野新左衛門、出野弥次(二)郎、出野越中守、出野甚九郎と地名の出野を苗字として冠している。出野甚九郎は、彦九郎という名を持っていたかもしれない。

前述のように、和知三人衆は光秀・秀吉に臣従して土豪としての命脈を保っていたが、慶長三年(一五九八)八月、秀吉が大坂城で没すると、天下の形勢は徳川家康方の東軍と石田三成を中心とする西軍方とに分かれ、慶長五年の関ケ原の戦に向かって大きく動き始めた。この戦が天下分け目の戦と言われたように、丹波でも戦乱の渦中に引き込まれ、和知の土豪もその命運を左右されることとなった。

出野城を攻撃した小野木重勝について、『大日本人名辞典』では、「生国は丹波で、はじめ波多野氏(八上城主)に属して福知山城を守っていた。波多野秀治が、織田信長と抗争すると、信長の臣明智光秀は波多野氏を滅さんとはかる。重勝はひそかに光秀に通じて、計をめぐらして遂に波多野氏を滅す。信長、邑一万八千石を重勝に与えてその功を賞し福知山城に居らせた。信長弑せられると、重勝さらに羽柴秀吉に属す。……関ケ原の戦には、石田三成に党し、藤掛永勝(編者注・氷上郡小雲城主、関ケ原戦後七〇〇〇石減じて六〇〇〇石で何鹿部上林に転封)、谷衛好(同・衛友の誤りか。衛好は天正六年(一五七八)戦死、衛友は山家藩主として戦後本領を安堵される)、杉原長好(同・長房の誤りか。長房は但馬豊岡城主、戦後所領安堵)、別所賢治(同・綾部城主別所吉治か)、小出吉政(同・但馬出石城主、後の園部初代藩主吉親の父)等と共に騎馬二万を率いて、丹後の田辺城(舞鶴)を攻め、長囲を作る」と。すなわち、小野木重勝は西軍に従って、丹波の藤掛・谷・杉原・別所・小出氏らとともに、徳川家康方(東軍)に属していた田辺城を攻撃した。

(注)田辺城の攻防 田辺城は、天正八年(一五八〇)八月、丹後宮津に入国した細川藤孝(幽斎、一五二四~一六一〇)、忠興(三斎、一五六三~一六四五)父子の宮津城築城に並行して、藤孝の隠居城として建営された。関ケ原の戦が始まると、忠興は、家康方について、三成方の会津上杉景勝を討つべく、宮津を留守にしていた。留守を預かっていた父藤孝は、宮津城をはじめ田辺以外の諸城をすべて自らの手で焼いて、田辺城に籠城し、東軍方を迎え撃った。細川の田辺籠城と呼ばれるものである。七月から九月にかけて攻防戦が繰り返され、城は危急に瀕した。藤孝は有名な歌人で古今伝授(「古今集」の解説の秘伝)の継承者であり、これを助けるため、後陽成天皇の勅命が出され、勅使烏丸光広の勧めで城を明け渡したので、攻城の諸将は引き上げた。

竹の皮作戦

『丹波史年表』では、出野城落城の日を特定せず、九月の項に挙げているだけである。おそらく田辺城明け渡し直後、小野木重勝の軍に攻撃されたものであろう。当時出野城の兵力はいか程であっただろうか。出野甚九郎は、草高七八七石余、侍二一人、百姓二七一人、計二九二人を支配下に置いている(『資料集』(一)七五ページ)。百姓も戦争になると、戦に参加する習わしであり、出野氏は隣郷山内庄(現瑞穂町)にも勢力を扶植していたらしく、一〇〇人前後の兵力で城を守ったと想像される。和知の郷土史家原田銀之丞は、この戦の様子を次のように述べている。

時の城主は出野甚九郎で、智略に富んだ武人であった。出野城は北に天険由良川を控え、且つ遠望のきく

攻め難さを悟りたる攻め手の主将斉藤内蔵介は裏門へ、同じく部将監物仁右衛門は北側より一時にドッと押し寄せたが、かねて覚悟の甚九郎は驚き騒ぎもせず、楠氏にもあらぬ奇策を案じ、竹の皮を寄せ集め、城の周囲の急坂一面にこれを敷き詰めて、のぼり来る敵を防ぐ備えをしていた。それとも知らぬ寄せ手の面々、城山の中腹まで上った頃、前後からの弓矢の一斉射撃に辟易して二度は退却したが、さすがに小野木の部下にその人ありと知られたる斉藤内蔵介、この儘思い止まる事やあらん、竹の皮の乾くを待って各所一時に火を放った。折からの大風にあおり立てられ、苦もなく落城したのであった。 (『下和知時報』)

この当時、城の防御手段として、竹の皮を敷き詰めたことは、この城だけでなく各地の城攻めの伝承の中に出てくる話であるという。いずれにしても、田辺城の囲みを解いた余勢を駆って押し寄せた小野木軍の前には、蟷螂(かまきり)の斧の感なきにしもあらずである。落城に際し、城を枕に討ち死にした者、生き残った武士たちのうち土着して農民となった者、遠く散っていった者などさまざまに伝えられるところである。今も「旭輝く魔の谷組千束サクラの木の下に金がある」と言い伝えられている。落城の際の御用金埋蔵の伝承か。

関ケ原の戦は、慶長五年(一六〇〇)九月、東軍勝利のうちに終わった。和知の出野城は、この決着の前に落ちたのであるから、歴史の皮肉ともいうべきものである。小野木重勝は後、亀山の寿仙院 (浄土宗ともいう)に

入り剃髪して切腹させられている。田辺城攻城の諸将のうち、山家の谷、上林の藤掛、豊岡の杉原、出石の小出

らが、戦後所領を安堵され生き残ったのと対照的な最期であった。

所領安堵の嘆願

関ケ原の戦の後、すなわち、慶長五年十月二十四日付で、三人衆の一人片山兵内が加治左馬介にあてた次の書状が、「片山家文書」に残されている(写真98)。訓読すると、次のようになる。

丹波の国舟井部和智庄片山兵内、本領地高千五百石の所、山河一色に仰せ下さるるに於いては、役儀として弓の者五拾人申し付くべし候条、公儀然るべき様に願

い存じ奉り候。若しこの旨相叶わざるに於いては、右のうち五百石の分仰せ下され、千石分卸代官に仰せ付けられ候様に願い存じ奉り候。万一この旨にても相調わず候えば、惣千五百石分御代官になる共、望みの地にて御座候間、万端願い奉る外他に御座なく候。よって右件の如し。

関ケ原の戦に、兵内が東西いずれの方に従ったかは、史料の上では不明である。出野城が、西軍方の小野木重勝によって落城していることからみて、和智三人衆の一人として、田辺城によしみを通じていたと考えられる。少なくとも、その去就を曖昧にして、旗幟を鮮明にしなかったのではないか。そこで、戦後、徳川方に所領の安堵を願い出たのが、この書状である。

文意はきわめて明瞭で、①まず、和智の庄一円一五〇〇石の所領の安堵を願い、②もしそれが不可能ならば、所領五〇〇石、残り一〇〇〇石分の代官、③それも不可能ならば、一五〇〇石の代官になっても、この和智が「望みの地にて御座候間」お願いするよりほかありません、

と、旧領の回復、また新たに代官職の獲得を嘆願したものである。この嘆願書に対する結果は、同家文書中には見当たらない。一方通行に終わったのに違いない。既に太閤検地は実施され、兵農分離の時代である。一族が帰農したことは、後の歴史が物語っている。 (『和知町誌』) |

出野城跡

塩出で話を聞く人もなく、今登った道を引き返す。今度は下り坂のこととて自転車のペダルを踏むこともなく大道に出て又登り坂となる。程なく昔出野城があったと云う稲荷山に差しかかる。今は国鉄山陰線が此の山を通りぬけている。又自転車を捨てて現在は城主に代って、住民の安泰を守っている八幡様に参詣する。途中何となく古めかしく思われるのも城跡と云う先入感がそうさせるのかも知れない。原田銀之丞さんは城の抜け穴もあるらしいと云われる、トンネルを掘る時それと交叉したら面白かったのになど考えながら坂を登る、社殿の後方には広場もあり又城跡らしい石垣もあった。ここに原田氏の書かれたものを拝借すると、此の城は大永六年(一五二六)八上の坂主波多野植途が管領細川氏に背いて近郷を平定し自ら丹波国守と称した俗に丹波戦国と云われた時代に、時の地頭片山彦五郎永忠が築城し、始めは豪族の住家に等しい程度であったが、外敵の侵入急を告げるに及んで防備を整え、城兵四、五十人を常住させた。又同地方に住んでいた地侍が外から見守っていたとも云われる。城主出野新左ヱ門、弥次郎、惣兵衛、源太四郎の四代にわたって野々村(現在の美山町)に進出を試みた。明智光秀が丹波平定に際しては、いち早く帰順して事無きを得たが、天正十年(一五八二)六月本能寺の変によって光秀が、秀吉に亡ぼされ、信長に代って秀吉が天下をとってから、福知山城主となった秀吉の義子秀勝が、丹波平定に乗り出してから再び危機に立ち塵長五年(一六〇〇)城主出野甚九郎は福知山二代城主小野木縫殿により遂に落城するに到った。当時攻め手の主将は斉藤内蔵介で裏門から、部将監物仁右ヱ門は北門から奇せた。智者のほまれが高かった出野甚九郎は、楠正成の千早城の奇襲にならって、前から城中に集めて置いた筍の皮を水でぬらして周囲の急坂に撒き散らして、一時敵を悩ましたが、攻めて大将内蔵介もさる者、筍の皮の乾くのを待って各所に火をつけた、折柄の夙に強き火勢となって城を焼きつくした。生き残った武士たちは土着して農民となり、又は遠く散って行ったとも伝えられ、今尚地方の端に「旭輝く魔の谷細縄千束縄千束サクラの木の下に金がある」と伝えられ、これが落城の際武士達が城の宝を埋めたと云う場所を示すなぞだと云う。偖てこの魔の谷とは何処を指すのであろう。鉱脈探知機でも担ぎ出して探し出したらなどあさましい欲心を起し乍ら山を下ったのであった。比の城について明暦二年(一六五五)に藤原庸行は出野城は安栖里の片山氏の枝城であり、安栖里の片山氏の館は今須尻又は下野諏訪というところにあったと書いている。現在片山浅之助さんの近くにある畑中の高台が、その館跡ではあるまいかとも考えられもする。後の人の研究にお任せし度い。尚一つ研究問題を提供して置こう。出野城主出野源太郎四郎の名が出ているが若しや伝説の中に書いた片山源太四郎と同一ではないだろうかとの疑問である。藤田康行の言うところの出野城が安栖里片山氏の枝城なれば出野か片山と書き違えられたのではなかろうかと思い、若しそうであれば、源太四郎の戦死は野々村平定の時の戦死とも見られるし、永禄の頃とすれば信長の活躍時代で地侍の争の盛んにあった頃であるし何だか升谷合戦のことの真相をつかみ出せるのではあるまいかと思うのである。

(『和知町石の声風の声』) |

出野の主な歴史記録

出野の伝説

出野の小字一覧

出野(いでの)

東迫(ひがしさこ) 井根ノ下(いねのした) 山根(やまね) 岡ノ下(おかのした) 中路(なかじ) 高岩(たかいわ) 下ノ成(したのなる) カジロ 稲荷山浦(いなりやまのうら) ユリノ上(ゆりのうえ) 丸山(まるやま) 柳ケ迫(やなぎがさこ) 東浦(ひがしうら) ゼンジヨボウ 川ノ上(かわのかみ)

関連情報

|

資料編のトップへ 資料編のトップへ

丹後の地名へ 丹後の地名へ

資料編の索引

|