京都府船井郡京丹波町鐘打 京都府船井郡京丹波町鐘打

京都府船井郡和知町鐘打 京都府船井郡和知町鐘打

京都府船井郡下和知村 京都府船井郡下和知村

|

鐘打の概要

《鐘打の概要》

旧和知町の南部の山中で中央を鐘打川が東流し、東を北流する高屋川に合流。高屋川左岸をJR山陰本線が走る。タングステン鉱を採鉱および選鉱する鐘打鉱業所があった。鉱山があったことは知っていたが、どこから行けばいいのかちょっとわからない、地図によれば中山から入るのだが、ウソだろう、こんな高い山を越すのか、そんな道があるのか、と思えるが、行ってみれば不思議にも行ける、いまだにウソみたいな話である。

鐘打は、昭和30年からの大字名。もとは和知町安栖里のうち小字鐘打山。鐘打鉱業所を中心として成立した地区であった。

金刀比羅橋、鐘打橋を渡って、峠を越えて道は続く。渓流釣りの人と林業関係の人の車が道ブチに留めてある。ここから西ヘ3㎞ばかりで金刀比羅神社。

《鐘打の人口・世帯数》 0・0

《鐘打の主な社寺など》

金刀比羅神社 金刀比羅神社

鐘打のずいぶんと奥の奥に鎮座。幕末に金毘羅大権現の御札が降ったと伝えられる。人家も何もない所に立派な社殿だけがある。

金刀比羅神社の創立年代は不明。社伝によれば昔鐘打山に七堂があり、その一堂であったという。以後荒廃したので、明治元年故地の現在地に社殿を再建したという。また伝えには幕末の頃から鐘打山が鳴動し始めたので、村人が連日山麓で祈願をしたところ、金刀比羅大権現と大書した箱が大木にかかっているのを見付け、明治元年社殿を造営して祀ったともいわれる。

境内に「大山祇神社」(左側)。鉱山の守護神か。

金刀比羅神社(鐘打)

また明治元年、安栖里鐘打山に金刀比羅神社が創建された。その由緒書には、維新のとき、鐘打山が昼夜鳴動し鐘の音が響いた。大木の梢に金比羅大権現と大書した箱守札が認められ、参拝者が増えたとある。ところが園部藩では参拝所でないところは参拝を許さないので、元年社殿を創立し、琴平大明神を祀った。二年になって休憩所を、さらに五年社務所を、二十四年には殿宇を新築し、以後神社の出費は安栖里・小畑・中山三区立会山の所得で支弁したという(『原田銀之丞覚書』「琴平宮神社志」)。しかし、「神社明細帳」には由緒不詳とある。 (『和知町誌』) |

琴平神社参り

夏の一日自転車に乗って鐘打山(古書には鐘撃山)に鎮座の琴平さんへ独り参る。鐘打鉱山の社宅及事ム所の前を過ぎても中々社が見えないので不安になって来た。折よく道路修理中の人に会う。「道教ゆ道路工夫の行の顔」自分の顔にも行が湧き出ている。陽はカソカンと照りつける。此の道を行けばよいとのことに登る坂道をこらへにこらへてペダルを踏む間もなく鳥居が樹々の間に見えた、大杉に囲まれた社の境内は涼しい「琴平の社や姥百合今盛り」大きな姥百合があちらにもこちらにも咲いていた。夏の盛りの暑さもどこえやら御洗水に引いてある冷たい水で口をすすぎ手を洗って神前にぬかづいて拝礼、うつ柏手の音も杉の林に消えて行く。汗も引いた社務所の玄関の敷台に腰をおろして妻のにぎって呉れた握り飯を頬張る。側の清水が喉をうるおして呉れた。聞いて来たところでは慶応四年即ち明治元年の創立とか、中山小畑安栖里の鎮守の宮だと云う。僅か百年足らず経た宮としては、余り荒廃し過ぎて居るように見える。尋ねる人もなく社殿を一巡する。本殿の後に、明治二十三年の四月、大的に百発の射法を行った時の成績の奉額を見出したので、つれづれにその額に記せる文句を書き止めた。現在の人々には兎に角忘られようとしている精神上の事と明治の人は探り求めていたように感じた。曰く、

射は六芸の一にして武術なり、古来此の法を拡張して民間に及ぶも宣なる哉、然り而して其の極度、遂に遊平の玩具となるに至る。豈慨嘆の至るなりや、近来学術技芸の駸駸々乎として進歩するに伴ひ、武術も文明的の利器のあるあり、射法の術既に廃せらるるも娯楽の傍体育の理法に適せるを以て各国至る所に盛なり、茲に同志相会し、射術保存の目的を以って洗心演射会なるものを起し古来の陋習を俳斤し、新に其の奥意窮極なさんと欲し、野心を抱き雌雄を決するが如き集合体に非らざるなり、愈々勉め益々究め、我邦古来の射法に遡り、彼の武内宿弥の鉄楯鉄的の射貫かるくが如き元気を養成せざるべからず。時に明治二十有三年四月七日大的有発の射法を試み神明に誓はん為め成績を記載し神前に献ずと云爾

以下適中本数と人名を並記してある。その高位の本数と人数を記すと、八十四年、二人八十二中二人、七十八中、四人、である。現在の人でも時には弓を射て心を落ちつけるのもよいと思うことは老人の寝言かとも自嘲もしたのであった。それから地図上の道をたよりに安栖里へ出ることにした。山中自転車を押しての強行で大変疲れたが、片山久太郎君に案内して貰って竜心寺に参詣出来たので嬉しかった「昼食する宮の社殿や薮蚊鳴く」「暑気払う旧坑口や霧を吐く」その後村人からこの神社創建の由来を聞いた。弘化三年(一八四六)英船が浦賀に来泊してから、安政の大獄、桜田門外の変、生麦事件など幕末の風雲は次第に急を告げ、慶応三年十日、第十代将軍徳川慶喜が政権を朝廷に奉還して漸く日本の黎明、明治維新がおとづれようとした時、錘打山は、この天下の急変を人々に知らすかのように昼夜鳴動し始めた。此の山鳴りに驚いた里人は、連日数百人がかけつけその麓で、事勿れとその安泰を祈願した。その中の一人が大木の梢に金毘羅大権現のお札が、引かかっているのを発見した。その噂が噂を生んで、遠近の多くの人か山麓へとかけつけた。たまりかねた園部藩では、この騒動を鎮めようと多くの役人を繰り出したが、容易にその噂を覆すことが出来なった。そこで明治元年、此の地に社殿を建てて琴平大明神として鎮祭したのだと云う。

明治維新当時のお札降りの騒ぎは全国到るところにあったと歴史書に見えるが、比の和知町にもあったのだ。それが此の琴平神社が、生れて未だにその跡を残して居るとは本当に眼には見えない神の力なのかも知れないと思う。 (『和知町石の声風の声』) |

鐘撃山寺 鐘撃山寺

中世以来金打山(金撃谷)に七堂具備の大伽藍があったと伝えている。真言の大刹があったが、南北朝動乱の兵火で焼かれて廃寺となり、同寺の仏像などは、小畑・中山・角・安栖里などに疎開・避難させ、その後各地で堂宇を建立して仏像を安置したと伝えられている。

この金刀比羅神社のあたりにでもあったものあろうか。

「金打ち」が変化してカヌチ(鍛冶)となる、だからカネウチとは、現代人にわかりやすく言えば鍜冶のことになる。タングステンを採っていたのではなかろうが、この地に大寺があるのであれば、金銀とか金属採掘や鍜冶精錬と関係の地名かと思われる。

しかし、この山寺が廃寺になったか、あるいは下層僧、寺人が「鉦打ち」鉢叩き(差別語で使用はよくないがいいようがないので)などもしていたから、こうした地名があるのか判断がしかねるが、おおもとは鍜冶といった意味かと思われる。

《交通》

《産業》

鐘打鉱山・和知鉱山

鉱山会社の遺物かと思われるようなものも残っているが、何だとも私にはわからない。もっともっとあるかも知れないが、あまりウロウロと立ち入るのはキケンだしわかりもしないと判断した。

あまりアテにもならない大まかな地図によれば、鉱山は一番下の写真のコンクリートの大きな施設が残されている山手の奥のようであるが、木々が繁っていて見通しはない。

ここは鉱山だけで精錬は行っていないよう、どの道を鉱石を運び出したものだろう。本庄と小畑を結ぶ「金刀比羅橋」もあるから、あるいは小畑側へ出したのかとも思われるが、その道はナビによれば赤色に点滅するので行ってみるのはやめた。

タングステンは、硬く熱に強い、白熱電球のフィラメントや切削工具などに使われている、盛況な当時は軍事物資で海軍用に使われたようだから、砲弾の先頭につける超硬合金用だろうか、前劣化ウラン弾か、敵艦に命中すれば威力大きかったかも…。

丹波はマンガン鉱も多い。マンガンもだいたいは軍事用で、マンガン乾電池だろうか、今はアルカリ電池かリチウム電池だが、少し前まではマンガン電池だった、安価だがアルカリと較べてももちは半分くらいでよくはなかった。「マンガンはあきまへんなぁ」が当時のシロートカメラマンの口癖であった。

どこまで本当かわからないが、ドイツのUボートは丹波のマンガン電池で走ったなどと言われる。ただそれら鉱山の仕事の実態は悲惨なものであったという。

潜水艦はだいたいは車のバッテリーと同じで鉛電池らしいが、今の最新型の潜水艦はリチウムイオン電池という、これは原潜と比べればずっ~と安価で事故時も破滅的でなく静かで潜水行動能力は原潜に匹敵するかも知れない…

リチウム電池はいいとこだらけだが、これだって寿命はあるし、昔は勝手に発火・爆発したことがあった、さらに高価である。

リチウム電池といってもいろいろ、マンガンを陽極に使う形もあり、これなら多少は安価なので、EV用などに使われている。やがてすべての車がこうなるだろうから、丹波マンガンがまた復活する日が近いのかも。。ただ悲惨な労働だけは復活させてはなるまい。。

和知町の地下資源

金属鉱床としてはタングステン・錫鉱床とマンガン鉱床があり、非金属鉱床としては珪石鉱床がある。また下乙見において、和知コンプレックスに属する緑色岩スラブの玄武岩質溶岩が砕石として大規模に採掘されている。

〈タングステン・錫鉱床〉 和知町鐘打に鐘打鉱山と和知鉱山があり、いずれも白亜紀の花崗岩類に伴うタングステン・錫の深成鉱脈鉱床を稼行の対象としていた。

鐘打鉱山は、大正時代に採掘が始まり、昭和二十六年(一九五一)に鐘打鉱業株式会社が設立され、五十七年九月まで採掘が続けられた。なお二十六年から二〇年間に、粗鉱量にして七七万六〇〇〇トン(品位、タングステン〇・四三%、錫〇・一一%) を産出した(瀧本・中村、一九七三)。

鉱脈はI型地層祥中の南北系の石英脈で、十教本の脈がほぼ平行しており、平均脈幅は一五~四〇センチメートル、最大八〇センチメートル、走向延長は最大六〇〇㍍、傾斜延長は四五〇㍍である。採掘対象の鉱石・鉱物は、鉄マンガン重石・灰重石・錫石・黄銅鉱などであった(木村ほか・一九八九)。

和知鉱山は、鐘打鉱山の北側に断層を挟んで隣接し、鉱脈の特徴は鐘打鉱山に類似していたが、はるかに小規模であった(瀧本・中村、一九七三)。

〈マンガン鉱床〉 I型およびⅡ型地層群の層状チャート中に胚胎される小規模な層状マンガン鉱床が稼行されたことがあるが、現在はすべて廃山となっている。

〈炉材珪石鉱床〉通称赤白珪石や育白珪石と呼ばれ、耐火煉瓦の原材料として、和知町鉢状山付近で採掘されたことがある。

(『和知町誌』) |

鉱業

府内のマンガン鉱脈は現在の京北町・美山町・日吉町・和知町などに多く、かつて丹波満俺(まんがん)として名声を博し、もっぱら大阪に仕向け、おおむね晒粉製造に利用された(『京都府誌』)。二十六年八月には、上和知村字長瀬から産出のマンガン鉱石運搬のため、長瀬満俺鉱山事務所(代表・奥村弥太郎)から由良川筋開削通船願が府に出され許可になった(府庁文書、明治二六-五七、「治水事件」)。日吉町でマンガンを掘り出したのは二十八年佐々江の明日ケ谷であった(『日吉町誌』)。船井郡のマンガンは、三十二年二万四〇六〇貫、三十四年一四万五三二〇貫であった(当時鉱物は大阪鉱物監督所所管、鉱物統計は『大朝』明治三四・八・一所収)。

また、四十五年には上和知村直営地に砥石山が発見され、高原村小林伊三郎から山林借入願いがあり、一カ年貸借料四〇円で貸し付けた(『村是月報』明治四二・二-四五・二)。

鉱業

明治時代のマンガン採掘については既述のとおりである。

その後、大正期に入って欧州戦乱の突発により、マンガン鉱は数倍にも騰貴し、ブームとなった。和知では、与瀬与市(香川県小豆郡出身)がマンガン鉱山一三カ所に採堀中で、大正四年には坑夫・職工一四〇人、年間純益約五万円といわれた。同氏は上和知村字大迫に在住していた(『現代船井郡人物史』大正五)。

(注)タングステン鉱山として知られる鐘打鉱山の採掘が進むのは、昭和に入ってからである。

鐘打鉱山

鐘打鉱山の初めは、池田梅蔵(大阪)が鉱業権(タングステン)を設定したのに始まる。

昭和九年天野彦太郎、十年藤野勝太郎によって藤野鉱業㈱設立、同社に鉱業権が移った。十二年当時鐘打鉱業所長は矢島某であった。十三年八月、下和知村は、藤野鉱業鐘打鉱山所長より安栖里鐘打山広畑に一五〇〇坪貸与申し込みを受けた。さらに十四年十一月には、藤野鉱業から下和知村に対し鐘打山にケーブル架設用地貸与の申し込みがあった。

十五年四月には、村長・村議全員が実地踏査を行った(下村会会議録)。同年十一月には安栖里金比羅社付近を根拠とする藤野・大谷の二鉱山の発展による労働収入が増加している(『時報』昭和一五・一一・二五)。

十六年五月二日、鐘打山の山火事の際、鉱山就業者(約一〇〇名)の民家および同事務所・工場が一時危険にさらされたが、類焼を免れた(『大朝』昭和一六・五・四)。

その後、藤野鉱業㈱は日南鉱業㈱、緑産業㈱と会社名が変わり、第二次世界大戦中はタングステンの採掘が中心となり、月産三〇トンを産出する国内でも屈指のタングステン鉱山といわれるように成長した。十七年四月には、上和知村字中山の日南鉱業鍾打鉱山は海軍省の指定鉱山となり、軍関係者一行の視察があった。

ちなみに、戦後の同鉱山の変遷を付記する。

終戦とともに鐘打での採鉱は一時期中止となったが、その後二十三年に再開された。同年鉱業権は村田茂雄に移り、二十六年一月からは日本鉱業㈱との共同経営となり、同年六月鐘打鉱業㈱が設立された。一時はタングステン国内生産の三〇㌫を占めたこともあった。三十三年五月から日本鉱業㈱の経営に移った(『石の声風の声』)

しかし、戦後の貿易拡大によって海外から良質廉価の原料鉱が多く輸入され始めたことや、同鉱山の品質低下なども加わり、ついに六〇年の歴史を担ってきた錠打鉱山も昭和五十七年九月、その歴史を閉じた。 (『和知町誌』) |

和知町の鉱業

和知町の現在各所にマンガソ鉱石を掘りとった坑を見るが、いつ頃のものか知らない。現在は、タングステンを主要鉱石として堀出して居るのに鐘打鉱山がある。その名が鐘打山と云うから、昔より金属の産出があったものと思っていたが、案外鉱山として利用され出したのが近代なので驚いた。

現在の鉱業所長野田氏の話によると、その始めは、大阪の人池田梅蔵氏によって金鉱を目的として二九七八一七坪の鉱業権を設立され、昭和九年天野彦太郎氏、同十年藤野勝太郎氏の手にて藤野鉱業株式会社が設立此の会社に鉱業権が移り、昭和十六年鉱区面戟五四〇八〇〇坪に増区登録された。その後比の会社名が、日南鉱業株式会社、緑産業株式会社と三度変って、第二次世界大戦中は、タングステンの採掘に全力を注がれ軍事方面の需要に重大なる役目を果したのであったが、終戦と同時に探鉱は中止され施設も撤去されて、そのまま放置されるることとなった。昭和二十三年十月村田茂雄氏が鉱業権を入手、昭和二十六年一月日本鉱業株式会社との共同経営となり、その年の六月両者の共同出資に依って資本金六千万円の鐘打鉱業株式会社が設立されて同年六月から鉱業が開始された。昭和三十三年五月村田氏の持株が日本鉱業株式会社の手に移り、今は全く日本鉱業株式会社の子会社として経営されている。この間昭和二十八年十月三一五四アール、同三十七年一四七八四アールの鉱区の増加をして現在の鉱区は三二七六四アールである。因みにその生産物は、元より金の採掘を目的として開発されたのであるが、現在は若干の金銀銅錫硫化鉄鉱等の随伴鉱物が採取されている。主産物はタングステンであり、日本全産額の大部分がこの鉱山から出ると云う。

(『和知町石の声風の声』) |

今はもう荒地のようなことで、盛況当時の様子はどこにもない。

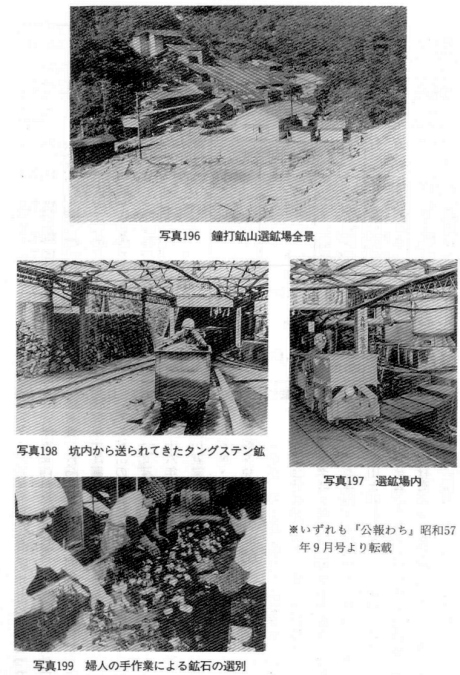

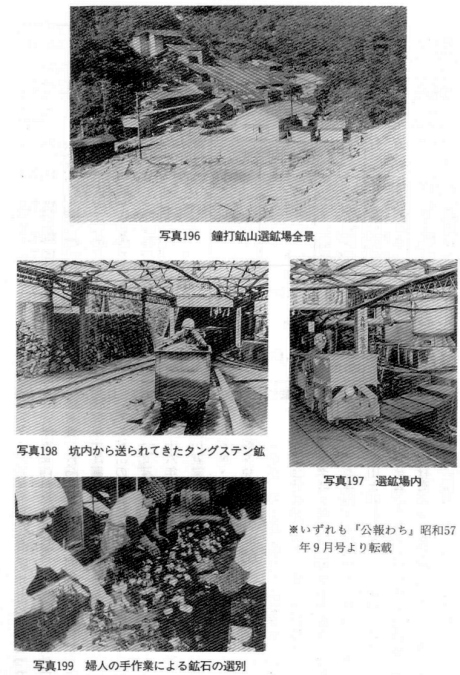

『和知町誌』に下の写真がある。

《姓氏・人物》

鐘打の主な歴史記録

朝鮮人強制労働の事実を伝える丹波鉱山

丹波町の戦争遺跡

マンガンは、鋼材の脱酸のための触媒や乾電池の原料として重要な金属で、戦争中はその生産が重視されました。京都府中部の丹波山地は明治時代からマンガンの産地として知られ、最盛期には三百ヵ所以上の鉱山があったといわれます。しかし、マンガンの鉱床は石炭のように厚い層を作らないため、鉄や銅などの他の金属の鉱床と比べて規模が小さく、大規模経営が成り立ちません。いきおい鉱山の多くは零細経営の形を取らざるをえず、機械も導入されませんでした。そのため、採掘には火薬によって坑道をつくり、ゲンノウと呼ぶ小さなハンマーで鑿を打って、坑道から横に穴をあけて堀り進む「手掘」という危険な方法が採用されました。

穴を大きくすると落盤の恐れがあるため、自分の体がやっと入る程度に掘った狭い穴の中で採掘するのは重労働でしたが、この危険な作業に大陸から強制連行された朝鮮人が従事したのです。一九三九(昭和一四)年、政府は国内の労働力不足を補うために朝鮮人を強制連行することを決め、敗戦までの六年間に百六十万人の朝鮮人が連行され、そのうちおよそ十五万人が名地の鉱山に送られました。

丹波鉱山の場合、これら朝鮮の人々は、鉱山の近くに立てられた屋根と壁は杉の皮、内部はセメントの袋を糊でつけただけのバラックに住んで、作業中には米三割に、麦、大根、芋などを混ぜた弁当、夕食には団子汁に大根の葉という貧しい食事できつい労働に耐えねばならなかったといいます。また、火薬で発破したあとは、体中が粉塵で真っ白になるほどの粉塵に対しても、タオルでマスクをする以外防具はまったく用いられず、そのため、戦後、ここで働いた人々のほとんどが「じん肺」に侵され、保障も不十分なままに苦しんでいるのです。 (『京都の戦争遺跡を巡る』) |

マンガン鉱山は京北町弓削の新大谷鉱山がよく知られている、見学もできるというが、ワタシはまだ行って見たことがない。

朝鮮人や被差別部落鉱夫たちの当時の悲惨で危険な労働状態を「暗いイメージ、マチの発展に役立たない」と隠そうと妨害する者どもとの闘いの歴史もある、どっかのマチとかどっかのスンバラシイ国とまったく同じ構図である。ちょっと調べればすぐに判明する過去を隠してどーすんの、仮にアタマ隠してもシリの隠しようがなかろう、その場逃れのいいわけばかりのデキの悪いお子ちゃまの頭しかないのか、情けない親が泣くぞ、日本という国はこんな国のようであるが、どっちが本当に「暗いイメージ、将来の発展に役立たない」者どもかは言うまでもなかろう。

鐘打の伝説

鐘打の小字一覧

関連情報

|

資料編のトップへ 資料編のトップへ

丹後の地名へ 丹後の地名へ

資料編の索引

|