こんな例から、九重と久住とはどちらもクジュウと読んで、意味はクシフルのクシであろうと思われる。舞鶴風に言うなら九社・九重・加佐の地名と同じではなかろうか。

こんな例から、九重と久住とはどちらもクジュウと読んで、意味はクシフルのクシであろうと思われる。舞鶴風に言うなら九社・九重・加佐の地名と同じではなかろうか。

久住をクスミと読むようになったのは、この地名本来の意味がわからなくなってからの後のことであろう。木積神社というのも同じ意味だろう。後世この不思議な地名に次々と伝説が付会されていく。

柳田国男によれば、ニオ・ニヨウとかこのコヅミは、苅った稲を積み上げておいたものをそう呼ぶ所があるそうで、稲積の事としている。これは折口信夫も同じである。

このあたりが民俗学の射程外になるのだろう。比較的新しい地名としてのコヅミならはあるいはそんな意味かも知れないが、式内社の名前までもが、稲積・穂積ではないと思われるのである。それにすでに見たようにニョウ・ニオは水銀地名であった。民俗学の射程の及ばない地点に私たちは今いるようである。

大宮町の三重から久住あたりの三重谷あるいは五十河谷と呼ばれるところ、竹野川の上流は現在は中郡(丹波郡)に属している。しかし平安頃は与謝郡に属していたといわれる(『和名抄』の丹波郡三重郷の地。「田数帳」では丹波郡三重郷とある)。

野田川町から大宮町へ越える水戸谷峠は、国道312号線と鉄道が走っているが、この峠はその当時はなく、三重まで流れてきた川はここを通って野田川に流れていたそうである。のちに水戸谷が隆起したため、川は竹野川に流れるようになったといわれる。所属する郡もそれにつれて変わったようである。大宮町三重の式内社・三重神社(写真)は与謝郡の部に出ている。『大宮町誌』は、

〈

式内社大野神社は竹野郡の項に記され、竹野郡丹後町中浜に「大野神社」があるため大宮町ロ大野の大野神社とは論社になっている。また、三重神社は与謝郡の項に記されているが、与謝郡には該当する神社はない。

三重郷(三重および五十河地区)は近衛天皇の久安二年(一一四六)丙寅二月》郡分(ルビ・こおりわけ)があって従来与謝郡に属していたのが丹波郡に編入されたという。(丹後古事記伝・中郡誌稿・三重郷土志〉

現に三重の水戸谷峠頂上付近に郡分(ルビ・こおりわけ)という地名が残っている。式内社三重神社は郡分の近くの酒戸古にあったので古くから酒戸古神社と称していた。三重区内には字上地に三谷神社、中町に諏訪神社、下地に酒戸古神社の三社があったが、三社合併の議がおこり、明治二二年一月二九日三社を合併して三重神社とするの許可を得て遷座合祀し、明治二四年九月九日より三重神社と呼び、酒戸古神社の祭神豊宇賀能売命を主神として奉祀している。

さらに大宮町久住の木積(ルビ・きづみ)神社も三重郷内であるため与謝郡の項に記されている。そのため岩滝町石田の木積(ルビ・こづみ)神社と論社になっている。久住に比定した文献は「丹後旧事記」「丹後一覧集」「丹後式内神名改」「神社覈録」「丹後国式内神社考案記」等があり、岩滝町弓木小字石田宮ヶ谷に比定する文献は「丹後国式神証実考」「丹後国式内社取調書」「特選神名牒」「与謝郡誌」等である。しかし総合的にみて、大宮町久住の木積神社が式内社であるたのではなかろうか。

〉

何といっても木積山があるから強い。クシフル神社ならあちこちにあってもおかしくはない。しかし式内社はこちらの木積神社の地なのではなかろうか。このさして高くもない山の周囲にはいくつかの木積神社があったと思われる。その最大のものは大宮売神社(大宮町周枳)ではなかろうか。あるいはその分社なのかも知れない。

さてとりあえずは久住の木積神社である。『丹哥府志』は、

さてとりあえずは久住の木積神社である。『丹哥府志』は、

〈

【

木積神社】(延喜式に与謝郡の部に出す)

木積神社今新熊野宮と称し億計、弘計の二皇孫を祀る、俗に高蔵大明神、三島大明神といふ。億計、弘計の二皇孫爰に住居せられしより村を皇住村といふ。

〉

とある。『中郡史稿』は、

〈

(村誌)木積神社 社格は村社并社地東西二間南北二間境内面積八十五坪社地は除地本村中央にあり昔時三島大明神と称して木像たりしが明治六年大明神を廃せられ社寺御改正之際神体を白幣に改められ木積神社と改称し村社に列せられ祭神不詳祭日十月十二日なり社地樹木は松雑木而己花木はなし

(実地調査)今の木積神社は字の中央民家の東北にあり旧地は北方字ウシロ谷の奥にありてりと云ふ然れば木積山とは方位異れり(木積山は当字の南より西に跨り聳ゆ

『大宮町誌』は、

〈

木積神社はもと刈安奥官にあったが、文安五年(一四四八)八月地震と大洪水があり大被害をうけたので刈安の宮(古久住ロ)に移した。その時の洪水により衣冠姿の御神体二体(億計弘計二王子を祀る)の中一体が押し流され延利の小字一本木に漂流したのでこの地に宮を建て祀っていたが、安政年間皇守(延利)の権現山に移し高森(皇守)大明神と称し、御神体はそのまま引継がれて今日に至っている。また、久住刈安の木積神社は残りの御神体一体を祀っていたが、その後弘化四年(一八四七)さらに、現在の「中の谷」口に奉遷した。明治六年社寺改めの際時の官吏が御神体を持ち帰って白幣に改めたとあるから二王子の御神体の内一体は持ち去られた。(五十河沿革誌による)維新当時はこの例が間々あったが、丹後旧事記等では木積神社は式内社となっている。

延利の小字一本木の跡は今は全く田地となっているが、村人はこの地を「古宮」と呼んでいる。古宮は旧五十河小学校の南約二○○mの地点で小字一本木五八七番地である。また、木積神社刈安宮跡は人家の奥約五○○mの道の傍にあり、境内は二畝余で土台石数個と石段の跡等をわずかに残していたが、この跡も昭和五五年度の耕地整理により全く消滅した。

〉

木積と河守が何か関係がありそうである。カリとか高とか出てくるところから考えると何やら古い産銅集団、銅の精錬技術を持つ集団の祀る社であったかと思われる。オケ・ヲケの時代よりもずっと古く、この社の本来の祭神は彼らではありえない。

加持祈祷などと言うが、この加持は鍛冶屋の鍜冶ではないかと言われるくらいに鍛冶屋とこうした信仰とは関係が深い。鍛冶屋は産まれながらにしてシャーマンと言われるが、加持とは関係が深いようである。

大宮売神社裏の木積山との関係から、ここが式内社・木積神社とすると不自然との見方もある。木積山の麓でないとおかしいというわけだろうか。しかし何度もいうがクシフル山は何も一つだとは限らないし、現在知られている社地が古来からの地であったとは限らない。おそらく弥生にさかのぼるであろう本来の鎮座地はどこなのか、そんなことはもうわからないのである。また現在の鎮座地の裏山は高尾山(620メートル)であるが、この山は別名を久住岳と呼ばれる。谷の両方にクシフルタケがあるのである。高尾山の一帯は広大なブナ林が広がるという。この辺りも台風被害のため道には小さなパワーショベルやダンプがいっぱいいるし、奥の方へは通行ができないようである。

大宮売神社、延喜式には丹波郡 大宮売ノ神社二座 名神大とある。丹波郡唯一の名神大社である。二座とあるから、大宮売と若宮売であると言われる。『京都府の地名』に、

大宮売神社、延喜式には丹波郡 大宮売ノ神社二座 名神大とある。丹波郡唯一の名神大社である。二座とあるから、大宮売と若宮売であると言われる。『京都府の地名』に、

〈

大宮売神社

大宮売神社 (現)大宮町字周枳

木積(ルビ・キヅミ)山西麓に位置し、間人街道から参道を東へ一五〇メートルほど入った所に社殿がある。旧郷社。古くは周枳社(宮)とも称した。

祭神は大宮比売命・若宮比売命。「延喜式」神名帳に丹波郡「大宮売(ルビ・オホミヤメノ)神社二座名神大」とある式内社で、同書神祇(臨時祭)にも「大宮売神社二座」とみえる。

草創時期は不詳だが、「新抄格勅符抄」に「大宮神七戸丹波」とあり、「三代実録」貞観元年(八五九)正月二七日条の諸神・進階を記す記事に「丹後国従五位下大川神、大宮売神並従五位上」とある。平安時代末には社領を含めて弘誓(ルビ・ぐぜい)院(跡地は現京都市南区)に施入されており、安元二年(一一七六)二月日付八条院領目録(内閣文庫蔵山科家古文書)に「弘誓院御庄ゝ」として「丹後国周枳」とみえ、承久四年(一二二二)四月五日付太政官牒(随心院文書)に弘誓院領八ヵ所の一として「壱処字周枳社在丹後国丹波郡大宮部大明神」と記される(→周枳庄)。

なお、丹後国田数帳によれば、中世、周枳郷六四町四段二五〇歩のうちの約半分にあたる三〇町五段一〇歩が大宮売神社の神領であったことがわかり、その規模の大きさがうかがわれる。

当社には藤原時代を下らないとされる神像が二体あって、一体は男神坐像で高さ約五〇センチ、一体は女神坐像で高さ約四一センチあり、木目に胡粉を施した跡が残り、白衣の残存とされる。「丹哥府志」はこの神像の模写を載せる。また本殿前に鎌倉時代の石灯籠二基がある。一見して両基同形同時作とみられるが、子細にみれば製作を異にし、一基の竿の上部に「徳治二年丁未三月七日」の刻銘と、中節以下に「大願主」「進」と判読されるという(「丹哥府志」校者注)。

社宝として鎌倉時代を下らないという「正弌位大宮売大明神 従一位若宮売大明神」と併記した古額があって、一説に小野道風の真跡と伝える。また、かつて当社蔵であったとされる銅製磬(幅二八センチ、高さ一五センチ)に「周枳宮 承安四年」の刻字がある。

神事は旧暦八月二の午の日であったが、現在は一〇月一〇日になり、笹ばやし・神楽・三番叟・太刀振などが奉納される。

〉

大宮売と若宮売、売は比売のメであり、だからこれは大宮女、若宮女の意味であり、宮女というのは巫女のことである。宮に使える巫女を大宮女、あるいは若宮女と呼んだと思われる。

大宮売と若宮売、売は比売のメであり、だからこれは大宮女、若宮女の意味であり、宮女というのは巫女のことである。宮に使える巫女を大宮女、あるいは若宮女と呼んだと思われる。

彼女らは後に祭神に祀られるが、本来は神社の巫女さんであり、シャーマンである。どちらにしても本来の姿は神様を祀る側の人々であった。彼女ら自身は神様ではない。

神を祀る人が後に祀られる神になるということはよくあることである。神の言葉は彼女らの口を通して語られるので、彼女ら自身が神様と思われてもさして不思議ではない。、

現人神と後に神様そのものと信じられた天皇さんにしても、本来は神を祀る神官であったと思われる。それが何時の時代にか、神様そのものと信じられるようになったものである。

これらはずいぶんと古い時代に起こったことのようである。

大宮売・若宮売の原像はこの辺りにいた弥生の巫女・シャーマンだといった人を私は知らないが、こんなことはすでに誰か言っていることであろうかと思う。

この神社は弥生遺跡の上に立っている。『京都府の地名』は、

〈

大宮売神社遺跡

大宮売神社遺跡 (現)大宮町字周枳

大宮売神社の境内を中心とする。弥生後期を中心とした遺物がほとんどであるが、注目されるのは、祭祀遺跡を裏付ける遺物の出土である。

出土品のおもなものは、多数の弥生式土器(後期)と玉類・石製模造品・鉄刀身などである。このうち石製模造品は四〇余点あり、いずれも青灰色の滑石・蝋石でつくられ、勾玉・円形鏡形品・鏃形品・環状品・管玉・小玉などで、これらが粗製であり、模造品の性格をもっていることが指摘され、宗教的意味を有する遺跡とされる。また多くの土器が小型で土製模造品と思われ、少なくとも実用品でない点から祭器かと推定されている。

「京都府史蹟勝地調査会報告」五(一九二四年)に当遺跡についての報告が載る。

〉

弥生後期のシャーマン、ちょうど卑弥呼の時代にちょうど彼女のようなシャーマンがここにもいたのであろう。ここは当時の祭祀の中心地であった。

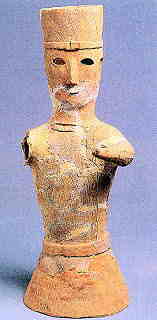

右の絵はこの社に伝わる二体の神像である(『中郡誌稿』より)。右の像が大宮売神、高さ50㎝、両御像共手ハ見エズ手先ヨリ布端垂ルと書かれている、左像が若宮売神、高さ41㎝、左衽也御顔腐食不明と書かれている。同誌稿は、

〈

…周枳の大宮売、若宮売両御神体の風は、諸書に甚だ誤りたる御神像を出してあって、恐れ多いことである、此の郡誌のは、私が郷内巡回常時、特に拝し奉りて謹模したので、まづ正確であります、一方は左袵で入らせられて、御髪の容、御服の姿.我邦では他に類稀な尊き御姿と存ずる、…

〉

丹哥府志は一は男神、一は女神なり、木理に胡枌が残っていて、白衣ではないかと、そして養老以前は皆左袖なりと云ふ、としている。藤原時代を下らないと言われる像である。

左図は『丹哥府志』の挿図である。こちらの方がはっきりしている。同書は、

〈

…竹野郡黒部村に大宇賀神社あり、今大宮売大明神若宮売大明神と称す、社記に云丹波郡主基村より勧誘して丹波道主命を祀るといふ、是によってこれを見れば此神社に丹波道主命を祀るや明なり。今茲辛丑の夏恭しく開扉してこれを拝するに、誠に古代の尊像なり、二躰相並びて一は男神なり-は女神なり、右裳に地紋ありや其有無明ならずといへども、木理に胡粉の染みたる處あればまづ白衣かとも覚ゆ、唯色のよく分りたる處は鬚つらの黒色なり、実に古代の様を今日親しくこれを見る。先是養老以前は皆左褄なりといふ論往々これを聞く。既に主基の宮の神躰は左褄なりとて是を以て證とするものあり.今其尊像を拝して初て其惑を解きぬ、これを写すもかしこけれども其惑を解かんが爲に略御影をかたどり考證の一助とす。

〉

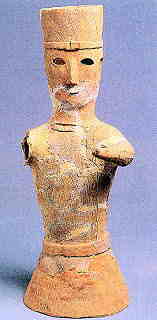

「左衽」「左褄」というのは「左前」のことで、確かに神像を見ればそうである、左に右を重ねている。対面する人から見れば左が前になっている。この左前は現在では死者に着せる装束の重ね方だそうで、縁起のよいものでないから、「事業が左前で…」という言葉がある。しかし人物埴輪やカビが発生したと騒がれる国宝・高松塚古墳の壁画などは左前だそうである。

古来漢民族は右前、その周辺の遊牧民族は左前であった、漢民族は胡服と呼んで、こうした着方を野蛮視したそうである。どう着るのがいいのか私にはわからなくなってきたが、騎馬の関係からこうした着方をしたのだと言われる。大宝令、あるいは養老の頃にそれに関する令が発布され、皆、貴族も平民も右前に統一したそうである。洋服は男子は右前、女子は左前という形式に現在はなっている。

白衣も気になる、朝鮮人は自ら白衣民族とよぶそうである。

「朝鮮民族の旅-白衣」 日本人も好きなようである、自家用車はみな白である。

「朝鮮民族の旅-白衣」 日本人も好きなようである、自家用車はみな白である。 『西丹波秘境の旅』(澤潔・かもがわ出版)は、

『西丹波秘境の旅』(澤潔・かもがわ出版)は、

〈

古代の日本人は

白衣をまとい、白衣で喪に服した。『三国志』魏志倭人伝によると、三世紀の日本人は「青い衣服を着ていたようであるが」三世紀より後になって日本人は白衣を着るようになったらしい。ところで白衣は、古くから東北アジアの騎馬民族の常服であり、モンゴル・扶余・高句麗・新羅・女真・高麗・李朝においては、朝服・祭服として愛好されていたのである。

〉

「白衣を着る風習」

「白衣を着る風習」

ところで遊牧騎馬民族諸国家は君主位の女系相続は認めてはいない、江上波夫氏によれば、女性の地位は高いのだが、君主位の継承者は、その国家の建国者の男系の子孫にかぎるという大原則がある。その結果として王朝は一系である。皇位継承法は明確でなく、よく血肉相争う相続者争いが起こる。

ところで遊牧騎馬民族諸国家は君主位の女系相続は認めてはいない、江上波夫氏によれば、女性の地位は高いのだが、君主位の継承者は、その国家の建国者の男系の子孫にかぎるという大原則がある。その結果として王朝は一系である。皇位継承法は明確でなく、よく血肉相争う相続者争いが起こる。

日本皇室の「万世一系」(明治憲法第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス)は大陸の騎馬民族諸国家のそれである、もし女系を認めれば万世一系の国体は護持できない(明治憲法第2条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス)(皇室典範第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する)。日本の伝統は失われる、伝統を失いどこへ行くのか日本は、と皇室典範改正に反対する人はたぶんこれを言うであろう。しかし現在の時点では天皇の血を受け継ぐ相続可能な候補者は女性しかいない。さて実際問題として日本は今後どうするのであろう。女性天皇は反対も少ないだろうが、女系天皇を認めるかどうかで強固な反対論とぶつかることだろう。

普通の家であれば、女の子しかいなければ、ムコさんをもらって家を継がせる。別に何もそれで問題は起こらない。「だって仕方がないじゃないの」で済むし、できの悪い自分の息子はあきらめて、他家出自の優秀なムコさんに継がせる方をむしろ好む場合もある、女系相続を大阪商人やユダヤ商人などは好むともいわれる。科学的合理的に考えればその方がいいのかも知れないが、これは何千年も昔からの遊牧騎馬民族の己が君主のついての信仰・信念のおハナシである。

天皇家の場合は単に一家を継ぐだけではない、天皇位の相続という問題がある。国家最高君主位の継承であり、これには建国以来の伝統的民族信仰が強固についている。もし女系になれば、他家出自の天皇の血を持たない者に天皇位が相続されるのを認めることになる。神であり人、人であり神の現人神の天皇(明治憲法第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス)、天皇の性格が神であるので、どこかの国の女王陛下とは違う、神であり建国者の血を受け継ぐその天皇が極端にいえば誰でもよいことになってしまう。私でも、私は無理だけれども、私の男系の孫が天皇になる可能性は理論上はある。天皇氏の王朝は廃絶し交替して斉藤王朝になる可能性は無限に小さいがゼロではない。どこの馬の骨とも知れない青い目や黒い肌の者が天皇では神風の吹く神国は根底から成り立たない。建国記念日も天皇誕生日も皇国史観も何もかも一挙に崩壊する。地球上唯一の神の統治する神国の国体は護持できない。

狂信的な右翼がいいそうな話と思われるかも知れないが、それは私より後に生まれた方ではなかろうか。ほんの少し前までは日本人は皆それを信じていたのである。私あたりが境で私より少し年上の方だとこうした考え方は無意識だろうが身に染みこんでいるようである。別に年上をけなすわけではない。年下はたいていがこうした問題にニュートラルである。感心もさしてないしどうでもいいことのようである。

何青年だったか、よくテレビなどでも報道される有名な方だが、青年と呼ぶのか元青年で、私より少し年上なのだが、中国元首がやってきて天皇と人民服で会っている、何と失礼なけしからんことだろうと、涙を流しながら話した、とある人から聞いたことがある。へえあの人がねえと、思ったものだが、戦中教育を受けた人でなくとも案外にこんなものである。人民服だってかの国では礼服だろうから、別に失礼であろうとは思わないが、かなり天皇についてはナーバスなのである。戦中派になると、当時はね、マッカーサーが陛下に手をかけようものなら、私一人でも切り込んだろうと思とりましたな。と振り返る。××教徒も北の国も腰を抜かしかねないであろう先進科学国の話である。そうした長い長い伝統的な民族信念上の問題であるから、戦後のわずかな歴史教育だけでは、当面は簡単にどうにもならないであろう。しかし天皇制擁護論者かと思われても困るので書き足しておこう。

ある神社へ参詣に訪れると本殿に大きなポスターが張ってあった。「日本の歴史に女系天皇はおられません。世界に類を見ない皇室の歴史と伝統を拙速な論議で変えていいのでしょうか」と書かれてあった。神職さんたちの団体の連合組織のものらしい。

「世界に類を見ない」というの誤りであることは先に述べた。世界に類を見ないような歴史や伝統などは人類には存在しないのではないかと思われる。人類文化の東の吹きだまりのように国である。すべて周囲に先例はあるのではなかろうか。皇室の歴史と伝統とは日本社会の歴史と伝統である。日本各地にあった古代の豪族達、丹後海部氏の系図だって万世一系の男系である。古代氏族の系図で女系相続が見られるような系図はあるのだろうか。こうした全国に蟠踞した大豪族の一つが他を蹴落として、たまたま最期まで生き残った、それが現在の皇室である。

何も男系でないとならないはずはまったくない。人類は古く遡ればすべて母系であったと推定されている。子が生まれても父親がわからない場合が多かった、現在でも父親がわからない子を産む娘があるというが、古い時代の社会ではほとんどがそうであったと思われる。父親が不明でも母親は確実にわかるのである。母系しか仕方がないのである。

氏族の来歴を記した『姓氏録』という古い書が残っているが、その姓という字は女偏である。かつては女系であったという証拠であろう。漢字は父系社会の中華民族の話だが、騎馬民族だって例外ではなかろう。何十万年にもなる人類史的に見れば日本の天皇さんが男系の万世一系など主張し始めたのはごくごく最近のことであろう。せいぜい1000年少々ではなかろうか。だから仮に女系にしても何も日本の伝統や文化を破壊することにはならない。それどころか長い長い何十万年にも及ぶ伝統や文化を復活することである。

私は憲法の一章削除に賛成の方だが、どうしても天皇制を残すというのなら、女系も認めておかないと必ず将来も今回のような問題が発生するだろう。平均五代に一回くらいの確率で発生するのではなかろうか。二人の男の子がいて三人の子を産んだとすると2×3=6。二人の子しか産まなければ2×2=4。4代か6代に一度は発生すると数学的確率論は告げる。国民負担を増やして予備の皇族をたくさん抱えるか、それともオメカケさんでも認めない限りはこうなる。天皇家だけに限らずだいたい普通の家でも5代くらいで絶えるといわれる。

日本社会は御存知のようにあちこちに「天皇さん」がいらっしゃる。小天皇である。なにかと取り仕切る、取り仕切りたがるよく言えばリーダー、悪く言えば小ボス、のような存在者である。これはワシにまかせとけ、その代わりにワシが何かと面倒をみたるワイ。こうしたさらに下位の文化というのか社会のあり方が全体の天皇制を支えているのであって、最も下位の基礎は一家の父親、これは現在はもう一家の天皇として機能しなくなてきたようだが、もう少し上位の社会になると現在でもいっぱいいる。これが皇室の歴史と伝統を支えている。天皇とはとは我が家でいえば父親のようなものと国民は理解してきたと思われる。

ところが父親はもう天皇として機能していない。私が働きはじめたころある友人が次のようにつぶやいたのを今でも覚えている。「ボクが子供の時は、父親の給料日にはスキヤキが喰えた、それが楽しみだった。今は父親だけでなく母親も兄ちゃんもボクも一家全員が働いている。しかし給料日になってもスキヤキは喰えない」。ずいぶんと古い話である。かれこれ40年も以前のことである。父親のサラリーが減ったのである。一家全員で働けば、その分だけ一人頭のサラリーは減る。経済学の法則である。その分は資本がボロ儲けというわけである。父親のサラリーは過去と較べて4分の1になったと思われる。「カァちゃんの給料はワシより上やし、娘や息子もワシより上、ずっとずっと上、アホらしてやっとれんデ」といまどきの父親たちはぼやく。派遣だ、請負だ、バイトだ。消費税も上げよう、何だカニだと労働の中味は同じでも賃金は下がる。グローバル化というアメリカ化はすべての労働者の生活を破滅に追い込む。少子化は止まらない。国と資本と労働指導者のモラルが深刻に問われる。父親の食卓にはみんなより一品多いおかずが乗っていた、しかし今の父親の食卓は一品少ない。現在の若者は日本の歴史と伝統の父親像を知らないと思う。サザエさんのおじいちゃん、あれはおじいちゃんなのか、サザエはお父さんと呼んでいたように記憶しているが、禿げた頭に一本だけ毛があり、カツオを怒鳴っているのがあれが父親である。マスオさんが現在の父親像で、どうみても彼は天皇ではない。天皇のいない家族が現在の家族である。

家父長が消えて、近頃では父権の回復、そうしないと社会があぶない、母親では子供が一人前の社会人として成長しないなどとも言われる。あぶなかろうとどうであろうと、父親のサラリーを倍増してやらないことには父権の回復などはあり得ない。そんなことができるか。超ガメツイ日本の資本家の皆さんがそんなことをするわけはない。

身近に天皇をみて育たなかったためかも知れないが、若い層ではあまり小天皇的な人物がいない。コイツを掴まえておけば、全体が掴まえられるといった人物がいない。バラバラと言えばバラバラだし、超多極的などと呼べば、そうかも知れない、我々のような古い世代がいうところのリーダーがいなくなったのである。既存のあらゆる分野であらゆる組織で人材難が吹き出した。組織が維持できなくなり解散となったものも数限りない。青年団もそうであった。青年である、やはり時代を先取りしていたかも知れない。私より10年若いとそうなった。社会が大きく変化したのである。現在でも生き残っている古い組織は、古い大昔のリーダーがいまだ率いている。「お前、いつまでやってるんだ」「しゃあない。ダァーレもやるもんがおらん」。

あるいはこれらは天皇制が消える前兆なのかも知れない、もはや日本社会の実情に合わなくなって、多くの国民には理解不能の過去の制度になってきている。家父長が消えたとき、天皇制の未来も消えた。すでに天皇制は死んでいる。一家の父親と同じく、粗大ゴミ、濡れ落ち葉となったのである。歴史を逆にまわすことはもうできない。

中央がない、分散的でどう繋がるのかもわからないが、何か繋がる時もある。何かネットのような社会状況になっているように思われる。こんな社会に天皇制はもう合わない。あるいはこれもさけることのできない人類文化の一歩前進なのかも知れない。

天皇制と同じく、過去の日本社会に合わせて組織した団体も、いくら社会に必要なものであろうが、しかしもう限界であろう。現在の社会に合わせておのが組織を組み直していくより生き残る道はないだろう。

左は大宮売神社すぐ近くの大谷古墳(5世紀前半)の被葬者を想像復元にしたもの、人骨が出土して全国的に数少ない女王とわかった。国道脇にこの看板が立てられている。渡来人系のベッピンさんだけれども右前のようだし、白衣でもない、ちょっと不思議な絵であるが、大宮売や若宮売の子孫であろうか。この辺りは古くから女王国なのではなかろうか。

左は大宮売神社すぐ近くの大谷古墳(5世紀前半)の被葬者を想像復元にしたもの、人骨が出土して全国的に数少ない女王とわかった。国道脇にこの看板が立てられている。渡来人系のベッピンさんだけれども右前のようだし、白衣でもない、ちょっと不思議な絵であるが、大宮売や若宮売の子孫であろうか。この辺りは古くから女王国なのではなかろうか。

この地の地名、周枳というのは白村江の戦いで有名なスキで村のこと、朝鮮語で村とか城のことだそうである。隠岐国に周吉郡がある。ス・キど分離すれば、ソの村とか国のこととなる。このあたりはスとかソあるいはシと呼んだのだろうと思われる。

敷島のシキ、大和国磯城郡のシキ、三輪山の麓・古代大和朝廷の発祥の地である。またソシキ屯倉のシキであろうか。

この大宮売神社を周辺の人は「おシラギさん」と呼ぶと、澤潔氏は書いている。他の文献にはない話である。この辺りで人に聞いてみようと思っているのだが、いまだに機会がない。

話を戻して、では彼女らが祀った神様とは何であろうか。これがこの社の本来の祭神であるが、それかよくわからない。古来いろいろと説があるが、弥生まで遡ったような考察は見ない。

話を戻して、では彼女らが祀った神様とは何であろうか。これがこの社の本来の祭神であるが、それかよくわからない。古来いろいろと説があるが、弥生まで遡ったような考察は見ない。

この神社の背後の久住山(木積山)に目を向けているのは、『京都府の地名』だけであるようだが、上の写真でいえば、本殿の向かって右側から細い道が続いている、右の写真だと本殿は中央左の建物、その脇から奥へと道が伸びている、それを行くと一時間で久住山の頂上に達するそうである。この神社と木積山とかなみなみならぬ関係にありそうなことがわかる。

途中までは私もたどってみたのだが、往復二時間も時間がなかったので引き返した。たぶんこの道は弥生の道である。アスファルト舗装がしてあるが、おっとっとっと曲がりくねっていて、アレとうっかりしていればどこかの民家へはいってしまう、何かそんな感じにさせられる。木積山に降臨する神をこの道を通って迎え、祭事がすめば送った道でなかろうか。木積山はなだらかな、周囲の山とはさほど高くもない、あまりめだたぬ山ではあるが、ここでは最高峰である。

この山には古くは行基開基と伝える大伽藍があったという、中世には木積山城が築かれていた。荒須帯刀という人がいたという。アラスという名が出てくる。丹波郡盆地の東側山麓はみなarの地名を載せている。

久住山だから、久住の神でなかろうか。クシフル嶽に降りてくる神がこの神社の本来の祭神でなかろうか。どんな神様だろうか。たぶん祖神ではなかろうか。大宮売神社とは木積神社ではなかろうかと私が言うのはそうしたわけである。ここもまたクシフル神社である。

祭神は普通一般には豊受大神と考えられている。

『大宮町誌』を引いておこう。

〈

大宮売神社

大宮売神社(元府社) 周枳小字北村

祭神 大宮売神・若宮売神

延喜式内の名神大二座で、丹後の大七座の中二座の神社である。祭神大宮売神は、天鈿女命であるといわれている。大宮売神は、「延喜式」神名の宮中神祇官の巫の祀る神八座の中の神であり、若宮売神は豊受大神であり、この二神を祀る名神大二座である。

崇神天皇の時、四道将軍丹波道主命がこの地に始めて祀るといわれ、「新抄格勅符」には大同元年(八○六)に神封七戸を充てるとあり、「三代実録」に清和天皇の貞観元年(八五九)従五位上に授位されている。成相寺の「丹後国諸庄郷保総田数帳目録」には、周枳郷の中に御神領三○町五反一○歩とあり、古くから祭儀も盛大であった。戦国時代には衰微を極めていたが、徳川時代宮津藩主の崇敬も厚く、祭儀も隆昌になってきた。

当社の正面に約一四○mの松並木が続き、その先の小字馬場の地は、祭典の時に競馬が行われたといわれ、隣村河辺より当社までに神野(ルビ・こうの)という所があって、祭典の際神輿の御旅所があり、その近くの今市(ルビ・いまち)と呼ぶ地は、祭日に牛馬市の開かれた所と伝えられる。

宮津市府中の明神大社寵神社を、丹後の一の宮といに 当社を二の宮と称するのは、社格も高く祭神の名神大二座によるものである。

二、一○○余坪の平地の社地は、周枳のほぼ中央の地で、古くからの神域である。明治四四年には、境内から多数の勾玉・管玉や各種の祭祀土器が出土した。

明治六年三月一○日郷社に、大正一三年四月五日府社となる。 昭和二年の丹後大地震に、本殿・拝殿など相当の被害があったので、本殿・拝殿・祝詞舎・神饌所・絵馬舎の改築が進められ、同五年四月一一日に落成した。

神職 島谷旻夫

例祭は八月二午日であったが、明胎より一○月三日、現在は一○月一○日であり、当日は神輿が御旅所(石明神)から当社まで練り歩き、神事の笹囃子・神楽・三番叟・太刀振りは、宵祭とともににぎやかである。

なお、石灯龍の二基は、一基に「徳治二年(一三〇七)丁未三月七日」の銘刻があり、昭和三七年二月二日重要文化財に指定され、神体の二女神像は、藤原時代の作と伝えられている。改築後の旧本殿は、現在忠霊社であるが元禄八年(一六九五)の建築で、端麗な様式を残している。松並木中の大鳥居の沓(ルビ・くつ)石六個は、嘉吉三年(一四四三)の大洪水により流出したという鳥居の礎石である。

昭和二六年大宮町誕生の町名は、この由緒のある神社名を採用した。

〔境内神社〕

大歳神社(大歳命 御年命) 秋葉神社(訶具土命) 武大神社(素戔嗚命) 大川神社(保食命) 稲荷神社(倉稲魂命) 八幡神社(誉田別命) 天照皇神社(天照大神) 春日神社(天児屋根命) 天満神社(菅原道真) 佐田彦神社(猿田彦命、事代主命)

八幡神社

祭神 誉田別命(応神天皇)

もと八幡山に鎮座されていたが、昭和四七年大宮売神社境内に移した。当社は鎌倉八幡宮を勧請したと伝えられているのは、本村の耕地の水不足のため、竹野川からの用水の井溝について、享保一○年(一七二五)に、井溝の通路の谷内・三坂向村との紛争が起り、翌一一年江戸寺社奉行の裁定を受けることになり、その解決の祈願のために、勧請したものだといわれている。氏神祭典の際は、神事を奉納し昭和初期まで続いた。祭日は八月一五日であったが、九月一五日となった。

昭和二年丹後大地震に倒壊し、同一一年一二月新築した。同四七年保育所設置に際し、社地をその敷地としたため、同年九月一四日に大宮売神社に懇請して、同社の東に社殿を移した。

厳島神社

祭神 市杵島姫命

大宮売神社の四鎮として、文化一四年(一八一七)ころまで、四方の地に神社守護神を祀っていたが、現在は南の当社のみが残っている。弁才(財)天と呼ばれている。弁財天は、七福神の中の神で、水の神であり、文芸・音楽・愛嬌・智恵の女神である。

〉

大宮売神社から南へ500メートルばかり行くと、大宮売神社御旅所の石明神(周枳小字向地)がある。

大宮売神社から南へ500メートルばかり行くと、大宮売神社御旅所の石明神(周枳小字向地)がある。

本来は古墳後期の古墳で、封土が全部流失してしまい、石室の石だけがのこったものと言われている。御旅所というのだから、ここが大宮売神社の元の鎮座地ということになる。古墳を祀る神社、古墳から発展した神社だと思われる。被葬者は大宮女・若宮女なのではなかろうか。石は花崗岩、このありたは全部磯砂山と同じ花崗岩である。

この古墳を見下ろす、すぐ南側の尾根上に荒塩神社(周枳小字左坂)がある。低い位置から写してみようかと膝をついたら何か突き刺さった、イテーと見れば境内には栗の実が一杯落ちていた。栗も柿も銀杏もなりっぱなしで誰も拾う者はなさそうである。

『丹哥府志』に、

〈

【

荒塩大明神】

風土記に所謂天女の八人の一なり。

〉

「逸文風土記」奈具社の条に、

〈

…遂に退り去きて

荒塩の村に至りぬ。即ち村人らに謂りて云はく「老夫老婦の意を思ふに、我が心は荒塩に異なることなし」といふ。仍ち比治の里なる荒塩の村と云ふ。また丹波の里なる哭木の村に至り、槻の木に拠りて哭きき。故、哭木の村と云ふ。

また竹野の郡船木の里なる奈具の村に至りぬ。即ち村人らに謂りて云はく「此処に我が心なぐしく成りぬ。古事に平けく善きことを奈具志と曰ふ」といふ。乃ちこの村に留まりつ。こは謂ゆる竹野の郡の奈具の社に坐す豊宇加能売の命そ。

〉

この比治里荒塩村はここではないかと、言われるのであるが、さて現在はあまり言わないようである。比定地を峰山町の荒山(新山)の方へ譲っているように思われる。しかしれっきとした荒塩神社が鎮座する地であれば、ここが風土記の言う荒塩村かも知れない。

さて、『中郡誌槁』は、

〈

字「

アラス」といふは今城跡の形跡なし荒塩神社此所にあり或は神社より起りたる字名にあらざるか

〉

このあたりをまたアラスと呼ぶようである。荒塩神社はちょっと小高い丘の上にあり、ここからは麓の集落の様子がよく見える。パタパタと丹後縮緬を織る機の音が民家の締め切った窓の中から聞こえる。丹後は昔はどこへ行ってもこの音を聞いたが、今はまったくといってよいほどに聞かなくなっていた。ずいぶん久しぶりのような気持ちになった。ここが探し求めたアラスだ。

アラスは何だろうアラスキというのが周枳のフルネーム、この村の名なのかも知れない。なおこの荒塩神社の向かい、北側にも同じくらいの標高の低い尾根が出ていて、そこには名所賀稲荷神社(周枳小字名所ケ)が祀られている。江戸時代に祀られた稲荷さんだが、メイショガと読んでいるが、ナショではなかろうか。賀はどこかのカで場所のことであろうか。中国自動車道に名塩(西宮市)というSAがある。いつも車で賑わっている。ナジオと読むのだが、ここと同じ地名だと思う。ナジオとは不思議な地名だ、何かラジオみたいな地名だな、何かなと角川日本地名大辞典などを開いても大した説明はない。たぶんラジオでアラジオのことではないかと考えながら運転したりしていたものだが、たぶんそうなのではなかろうか、せいぜい百メートルほどしか両社は離れていない。

『丹哥府志』に、

〈

【

干塩大明神】(祭六月廿日)

金麿親王夷賊退治の時其弟塩于これに従ふ、恐らくは塩于これならん

何と読むのか、ホシオではなかろうか、このことであろうか。たぶんちがうだろう。ホシホとかナシホとかアラシホとかそんな地名がこのあたりにあったのでなかろうか。

なお、荒山は銅山にほかならぬ香山のことではなかろうかと、畑井弘氏は書いている(『物部氏の伝承』)。漢音式に読めば「荒」と「香」はよく似ているそうである。これは物部荒山連の荒山の話で、この地の地名のことではない。

そしてこの荒塩神社を載せる山の低い尾根は左坂墳墓群・古墳群・横穴群がびっしりと並んでいる。

そしてこの荒塩神社を載せる山の低い尾根は左坂墳墓群・古墳群・横穴群がびっしりと並んでいる。

一例をあげれば、『京都新聞』(H7、3、2)は、

〈

円墳と方墳 整列し出土

古墳前期の首長と役人の墓?

階級社会を裏付け*当時流行の「土師棺」も

大宮町周枳の

左坂古墳群を発掘調査していた府埋蔵文化財調査研究センターは一日、同古墳群の一部から、古墳時代前期ごろの円墳と方墳が整列した状態で同時に出土した、と発表した。両古墳を築造できる階級が限られていることから同センターでは、「古墳時代前期(四世紀)の階級構成を明らかにする貴重な史料」としている。同古墳群は、古墳時代初期から同後期(四世紀前半-六世紀中ごろ)までの大小の古墳あわせて百十基以上をもつ府内でも最大規模の古墳群。中郡平野を見渡せる小高い丘陵上地にあり、東西五百㍍、南北三百㍍で、面積は約十五㌶ある。今回、同古墳群の北側に位置する古墳五基を調査したところ、円墳と方墳がほぼ一列に並び、標高が高く見晴しの良い位置から円墳、標高の低い方から方墳が出土した。奈良県橿原市の新沢千塚古墳群などの例から、円墳は地域的な首長級の墓で、方墳はその首長に仕える役人クラスの人物の墓とされている。このことから同センターでは「奈良県など他地域で明らかになっていた円墳と方墳の序列が、丹後地方でも同じようにあることが分かった」と発表した。さらに「同古墳群は、現地から約九㌔北の前方後円墳である蛭子山古墳(加悦町明石)と同時代なので、円墳の主は同古墳の王の配下にあったことが考えられる。古墳時代前期の階級社会の構造が推測できる」と説明している。また方墳のうちの一つから、畿内で流行していたとされる、土師器を棺として用いる「土師棺」も出土した。

〉

左坂というのはこの周枳から五十河谷の森本へ越す峠のことである。古い街道筋にあたると思われる。石明神の前から東の方へ続いている。KTR大宮駅から役場の前を行き、そのまま行くとここへ出てくる。さらに行けば左坂である。

左坂というのはこの周枳から五十河谷の森本へ越す峠のことである。古い街道筋にあたると思われる。石明神の前から東の方へ続いている。KTR大宮駅から役場の前を行き、そのまま行くとここへ出てくる。さらに行けば左坂である。

右坂もあってこれは森本から鬼坂峠をへて岩滝へ通じる旧道を呼ぶそうである。これはブルーのリンクの出土で超有名な大風呂南墳丘墓のすぐ脇を通る道である。一字観のあるの大内峠の一つ北側の峠道で、確か府道だったと思うが、頂上には右坂地蔵が祀られている、先の台風の被害のため通行止めの看板が出ている、行って確かめることができない。見てると4頓トラックがこの狭い峠道をあえぎあえぎ登っていくのだが、本当に行けるのかどうかわからないので、私は行っていない。その後も確認しているがここは現在も通れない。地図の小さい赤い十字の場所が大風呂南遺跡の地である。

左坂も右坂も古来有名な地蔵が祀られている、弥生の古くより大変重要な街道であった。 大内峠や水戸谷峠、府道網野岩滝線や縦貫林道よりも古く、もっとも古い丹波郡街道という。もっとも今の府道そのものが弥生の街道かどうかは不明で、たぶん違うだろう、もっと谷か尾根をまっすぐに登るものではなかったかと思う。この峠は鬼坂峠とか大荷峠あるいはおん坂と呼ばれている。

大内峠や水戸谷峠、府道網野岩滝線や縦貫林道よりも古く、もっとも古い丹波郡街道という。もっとも今の府道そのものが弥生の街道かどうかは不明で、たぶん違うだろう、もっと谷か尾根をまっすぐに登るものではなかったかと思う。この峠は鬼坂峠とか大荷峠あるいはおん坂と呼ばれている。

写真は大風呂南墳丘墓、手前に少し道路がみえるが、これが右坂である。道はこの超有名な墳丘墓の周囲をぐるっと回ってから、峠へ向かうのである。現在は埋め戻されていて、何でもない所である。海との関係がうまく写せないので、この携帯の中継用鉄塔に登りたかった。98.9の京都新聞の写真も副えさせていただいた。

縦貫林道へ迂回すると右坂の地蔵へ行ける。鬼坂と林道が交差する地点にこの地蔵さんが祀られていた。右腕で耳を隠している、聞か猿だ。『丹哥府志』は、

縦貫林道へ迂回すると右坂の地蔵へ行ける。鬼坂と林道が交差する地点にこの地蔵さんが祀られていた。右腕で耳を隠している、聞か猿だ。『丹哥府志』は、

〈

【

右阪の地蔵】・【左阪の地蔵】

一色義俊の弓木に在城せし頃は今の大内峠を以て往来とせず、周枳村より森本村を通りて岩滝村へ出るなり、周枳の坂を左阪といひ、岩滝の坂を右阪といふ、其阪に各地蔵あり、左阪の地蔵を言はざるといふ、右阪の地蔵を聞かざるといふ、内海の菩薩石を見ざるといふ、皆大江越中守の彫刻する千躰仏の一なり。

〉

大宮町が立てた案内の柱があって、それには、

〈

左坂の地蔵とともに三重郷大江越中守が応永卅四年(1427)奉祀した一千躰の地蔵の中の一躰である。その殆どは不明となったが貴重な記念物としてなお奉祀されている。

〉

と書かれている。彼は三重城の城主であった。江戸時代ですら4躰しかなかったそうである。現在は何躰あるのだろうか。

『中郡誌槁』によれば、木積山山頂に行基開基の真言宗の大寺院があったという。同書引用の村誌に、

『中郡誌槁』によれば、木積山山頂に行基開基の真言宗の大寺院があったという。同書引用の村誌に、

〈

木積山の辺に

大伽藍の旧跡あり本尊薬師如来行基菩薩の開基にして天正年中伽藍破倒して本尊のも残れり本村中央に小堂宇を建て安置す方今周徳寺より所管す。

〉

周徳寺は智恩寺の末寺であるが、智恩寺(橋立の切戸の文珠。臨済宗)はもとは真言宗だったと言われる。そして次のように記している。

〈

(実地調査)木積山の薬師は明田村境にて両村間其所属に付きて兎角紛議を免れざりしにより村内に下したりと言伝ふ現今大宮売神社の東北に其堂あり本尊薬師は本来の者にあらずして後に作りたる者なりといふさもあるべし仏体は大なれども新らしく拙作なり堂棟札堂内に落散りありたり曰く当村薬師如来者往古恵心僧都御作仏也年来及数百年致大破尤難捨置故周徳二世鳳山和尚再興思立有之檀下請方致勧化米二十石程相集村役人預置及再興処村役人身上没落付勧物及失却漸半分相残田地相成近来明和八辰年徳助庄屋代領主エ再興之願書指出公辺相済其後庄屋半左衛門右之以田徳三間四間之建本堂者也矣 維時安永六年酉冬

〉

薬師堂は大宮売神社のすぐ隣に立っている。真言宗の寺院があったというのである。

『ふるさとのむかしむかし』(網野町教育委員会・S60)は、次のように行基開創と伝わる寺院を拾っている。

〈

行基

行基は本当に丹後に来たか

奥丹後には僧行基の開基になる寺院、または行基と関係のある寺院が多いので その寺伝によって来丹の年号を取りしらべてみました。

その第一は大宝二年(西暦七○二)行基自刻の十一面観世音像を郷村岩倉の地に祭祀したのが真言宗明光寺の創始。

それより二十八年後の天平二年(七三○)行基自刻の阿弥蛇如来像を祀られたのが、久美浜町本願寺の創建となり、それより十二年後、天平十四年(七四二)行基自刻の薬師如来像を祀って

網野町字木津、上野区に真言宗法貴山薬玉寺創建、その後中性院と改める。

以上のほか、網野町字尾坂、真言宗尾坂寺は天平年間(七二九~四九)に行基が開基したと伝えられている。

また網野町生野内の大慈寺はもと大悲寺と称したが、年次不詳、行基自刻の聖観世音像を祀って創建されたが、伽藍は兵火のため焼失したと伝えている。

つぎに久美浜町如意寺は、天平年中、行基が、久美浜の地に滞在中創建されたものだと伝えられている。

つぎに中郡大宮町周根の木積山薬師堂は、昔は真言宗であり行基の開基と伝えられている。

〉

あるいはひょっとすると水銀の地なのかなと、空想して先に進もう。

『西丹波秘境の旅』(澤潔・かもがわ出版)は、

『西丹波秘境の旅』(澤潔・かもがわ出版)は、

左坂

左坂 大内峠や水戸谷峠、府道網野岩滝線や縦貫林道よりも古く、もっとも古い丹波郡街道という。もっとも今の府道そのものが弥生の街道かどうかは不明で、たぶん違うだろう、もっと谷か尾根をまっすぐに登るものではなかったかと思う。この峠は鬼坂峠とか大荷峠あるいはおん坂と呼ばれている。

大内峠や水戸谷峠、府道網野岩滝線や縦貫林道よりも古く、もっとも古い丹波郡街道という。もっとも今の府道そのものが弥生の街道かどうかは不明で、たぶん違うだろう、もっと谷か尾根をまっすぐに登るものではなかったかと思う。この峠は鬼坂峠とか大荷峠あるいはおん坂と呼ばれている。