京都府南丹市美山町北 京都府南丹市美山町北

京都府北桑田郡美山町北 京都府北桑田郡美山町北

京都府北桑田郡知井村北 京都府北桑田郡知井村北

|

北の概要

《北の概要》

美山町観光のメダマ、大野ダム以上の観光名所、メンタマ中のメンタマになっている「かやぶきの里」の集落。由良川はこの辺りでも大河の貫禄。右岸に北、左岸に南の集落がある。

北は、由良川の上流域で、府道38号(京都広河原美山線・小浜街道)(案内板にも書かれているが、広い意味では、あるいは本来の意味では鯖街道)沿いに集落がある。街道と言えば、現代人は一本の道のように思い込むが、実際はそうした道ではなく、ネットである、縦横に何本もあり、迂回路や間道や、すべて繋がっている、一本道なら川が増水した、あるいは米軍に爆撃されただけでも通行不能となるが、ネットの場合はそうしたことがない。

今も集落に残る「鯖街道」↑ ↓ポストの後の左右に通る路

その後継道・現在の府道38号線↓

地名の由来は、由良川によって分割された地域の南方を南と称することに比して当地が北方に位置することによるという。

古代は弓削郷、鎌倉時代以降は知井庄。

北村は、江戸期~明治22年の村。知井12ヵ村の1。慶長7年(1602)幕府領、寛文4年(1664)より篠山藩領となるが、山林は享和2年(1802)より禁裏御料となり京都代官の支配を受けた。

明治4年篠山県、豊岡県を経て京都府桑田郡、同12年北桑田郡に所属。同22年知井村の大字となる。

北は、明治22年~現在の大字名。はじめ知井村、昭和30年からは美山町の大字、平成18年からは南丹市の大字。

《北の人口・世帯数》 102・50

《北の主な社寺など》

八幡神社(知井庄の総社) 八幡神社(知井庄の総社)

集落の上流側山麓に鎮座。社伝によれば、延久3年(1071)に南の上宮(かみみや)山に祀られた八幡大明神の社殿が永禄10年(1567)の洪水で流失したため、元亀元年(1570)北の久保屋敷の一宮大明神境内に移し、さらに諏訪明神とともに3社を合祀し八幡宮として現在地に再建されたという。その後、寛文6年(1666)、明和4年(1767)に改築。当社と中村の蔵王権現、佐々里村の八幡宮三社の神領山として、芦生村の奥山など3ヵ所が規定されていたという。合祀以前の八幡・一宮大明神に奉納されたと推定される文明10(1478)の銘をもつ鰐口が2つあるという。案内板がある。

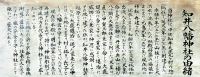

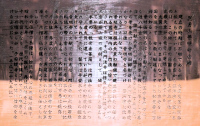

知井八幡神社の由緒

当神社は、中世知井之庄九ヶ村の惣(総)社で、延久三年(一〇七一)に創建された。

永禄十年(一五六七)に山抜けによる大洪水で流失したため、社殿移築の恊議がまとまり、元亀元年(一五七〇年)に現在地に移転・再建された。

伝承によると、和銅六年(七一三年)妖怪が出没、人々を恐怖におとしいれた。天皇の命を受けた占師は、丹波の奥山に棲む八つ頭の大鹿の仕業と判じた。天皇は直ちに甲賀三郎兼家に命じて大鹿退治に当たらせる。首尾よく退治に成功した兼家は神恩に感謝して、その地に建てた社が、知井八幡神社の起源とされている。

なお、大鹿退治に従った家来たちの中には、この地にとどまり村を拓き、氏子として八幡宮の守り手になっていったという。

現在の本殿は、明和四年(一七六七年)に再建されたもので、特に、神社彫刻では丹波地方色代表する神社として広く知られている。

また、ここの地は小浜と京都を結ぶ若狭街込の道筋にあったため、往来の人たちでにぎわい、旅の安全を守る神社として賑わった歴史がある。 |

また、『北桑田郡誌』には、

知井八幡神社

知井村大字北に在る村社にして應神天皇を祀る。後三條天皇の延久三年三月十二日南村(今の大字南)の上宮山に勧請し、爾来祭祀を怠らざりしに、正親町天皇の永禄十年洪水氾濫してこの社の長床舞臺巫子屋烏居等悉く流失せしかば、十苗の宿老 この十苗の起源につきては、興味ある伝説を存す村誌の部に記述すべし 相謀りて北村久保屋敷に奉祀せる一宮大明神(八阪神會にして素盞鳴尊をまつる)の境内に遷し、諏訪明神(建御名方神をまつる)と三社を合祀し、八幡宮と稱せりといふ。元龜元年社殿新に成り、後西院天皇の寛文六年再建せられ、現存の社殿は明和四年(大正十一年より百五十五年前)八月十五日の改築にかヽる。本殿南向檜皮葺神明造、弓削八幡神社に比し規模稍小なるも、建築の様式彫刻の手法繊麗巧緻にして人目を惹く。棟札の表面に左の如く記載せらる。

大日本明和丁亥年 落札 中井民右衛門

奉建立八幡宮合宮牛頭天王諏訪明神知并庄九村民家安全五穀成就

工匠播州三木住

室田利兵衛

中秋十有五日

一銀八貫百五拾五匁

外に壹貫貮百八十匁

入札普請入念に付増遣申候

以て建築の精巧を證するに足らん。神庫に藏する鍔口三個はそれぞれ本社の寶前に掲げしものにて、左の銘を刻す。本郡に於ける鍔口の中最も古きものゝ一といふべし。

(一)時文明十年戊戍三月吉日宗村御氏子敬白

丹州桑田之郡知伊之庄則八幡宮御寳前鰐口也

筆 者 某 龍 益 白

(二)時文明十年戊戍三月日宗村御弓削氏子等敬白

丹州桑田弓削庄知伊村一宮天王御寳前鰐口也

筆 者 某 龍 益 白

(三)寛文九年六月十五日 梶屋仁右衛門

境内には老杉矗々として雲表に聳え、森厳の氣自ら人を襲ふ。就中竿掛杉と名づくる二本の杉あり。一は目通り一文五尺、一は目通り一丈四尺、いづれも長さ三十間に達す。夫婦杉と稱するものは株廻り一丈四尺五寸にして、その分岐せる所一は圍八尺八寸、一は八尺七寸、長さいづれも二十五間に及ぶ。

現今世に聞えたる蘆生の大森林は大部分本社の神領なりしこと、社藏の記録によりて明かなり。曰く

知井之庄九ケ村可崇敬社之事

一 大宮八幡宮 社所は北村

一 蔵王権現 社所は中村

一 八幡宮 社所は佐々里村

右三社之爲御建立御造営之相定立申山々事

一、一ケ所は蘆生村の奧赤崎の東谷也

方限は出口両尾限其奧皆數不残

一、一ケ所有所は佐々里村奥東谷之内也

方限は大ぬけ谷口上の尾通両浦向限奧皆敷

一、一ケ所有所は河内谷村奥口か谷也

方限は出口両尾限其奥皆敷

右三ケ所之山爲御宮御建立御造營之、九ケ村寄會相定相立申候、於自今以後右三ケ所之山立木一本にても伐取申間敷候、扨叉三社之宮破損の節は右三ケ所の山立木賣買仕修造可仕候。其節少にても邪成儀申間敷候、若右の子細相背候はば可レ蒙二神罰一者也。仍九ケ村連判之状如件

寳永七年寅七月朔日 知井庄九ケ村氏子不殘

(連著捺印略) |

上の文献は当社を「知井八幡神社」としている、神額は「八幡宮」「八幡神社」で、町誌も単に「八幡神社」である。本当の知井八幡神社は佐々里に鎮座する八幡神社で、甲賀三郎伝説の山や岩はすべて彼の地にある。知井というのは巨鹿の血であり、当地には伝説にまつわるものはなく、比較的新しい時代の社であろうか。伝説の知井八幡は佐々里、当社は後の知井庄支配上行政上の知井八幡。八幡社がたくさんあるので、区別するなら知井一宮八幡神社とか知井総社八幡神社とか知井大宮八幡神社とか北の八幡神社とか呼ぶしかないかと思うのである。

境内の様子

本殿の組み物の装飾が立派。『美山町誌』に、

八幡神社本殿

八幡神社本殿 一棟

三間社流造、正面軒唐破風、千鳥破風付銅板葺 附 棟札七枚

大日本明和丁亥年中秋十有五日の記 一

天明第六龍舎丙丁八一有五日の記 一

文化三年丙寅八月一五日の記 一

文政四年辛已八月一四日の記 一

天保七年中八月一四日の記 一

安政四年巳八月一四日の記 一

寛文六丙年八月一五日の記 一

美山町字北小字宮ノ本三一ノー

昭和五九年四月十四日指定

現在の社殿は明和四丁亥八月十五日(一七六七)の建立になるもので、棟札によると落札は中井民右衛門、工匠は播州三木住の室田利兵衛で、銀八貫一五五匁に一貫二八〇匁を「入札普請入念ニ付増遣申候」と追加している。

本殿の建坪は一四坪、南面で桧皮葺(銅板仮葺き)で、丹波地方の江戸中期以降の装飾化の方向を極めたものといわれ、屋根は千島破風に軒唐破風を組み合わせ、妻飾では二重虹梁をおのおの一本ずつ持ち送り、向拝では繋海老虹梁と手挟の組合せ、更に細部形式では蟇股の足をなくして彫物のみとし、頭貫木鼻を全て獅子丸彫とし、虹梁等の絵様を動きの大きな波頭文様とする点が以後の流行を先取りしている(『京都の社寺建築』より)。

建築文化の中心は中世以来、長く若狭にあった。棟札や諸記録によると江戸中期ごろまでは、小浜や高浜大工か社寺や民家の造営に携わっているが、小浜の経済的地位が寛文年間の河村瑞賢の新航路開発によって下落したあと、しだいに若狭大工の活動が弱まり、代わって播州大工が進出してくる。この八幡神社の造営もその象徴といえよう。園部町天引の八幡社と共通点が多く同じ大工の作とみられている。本殿左右に置かれていた木製の狛犬は残念ながら、いつのまにか姿を消しているし、文明十年(一四七八)の銘入りの鰐口も見当たらない。 |

祭礼は同書に、

八幡神社祭礼

十月八日は、北の八幡神社のお祭りである。この神社は、例祭日が昔から何回か変わっている。明治以前は八月十五日であったが、明治後旧暦で九月に行われた。十月八日に定着したのは昭和になってからである。

戦前までは、若者たちの角力が奉納されていた。また昭和三十年ごろまでは、例祭日に境内で村芝居の興行が打たれ村中で一日を楽しんだという。昭和五十年ごろに、それまで毎年あった神輿巡行を四年に一度と定めた。

現在は古くから続いている雅楽演奏の奉納と、四年ごとにお神輿の巡行が行われている。お神輿は八幡神社の御旅所である中の河合神社(蔵王神社)まで巡行してくる。 |

境内は広く、立派な神木が林立する。↑とくにこの杉は目立つ。『美山町誌』に、

八幡神社の鎮守の森

八幡神社文化財環境保全地区

美山町字北小字宮ノ本

昭和五十九年四月十四日指定

成人ひとりや二人では抱えきれないようなスギやヒノキが広大な神域に林立し、本殿、拝殿、中門、鳥居、宝庫、神輿蔵、社務所、石灯籠などが調和よく配置され、まさに鎮守の森にふさわしいところが恩谷川の改修に伴う護岸工事、更に南側の法面の崩落工事に伴う支障木の除去により、参道の付替えや一部巨木の伐採によって往年の面影が変わった。現状の神域環境が一日も早く周囲に溶け込んで保全地区にふさわしい姿にもどってほしいものである。拝殿右手のスギは町の指定を受けている。 |

鎌倉神社 鎌倉神社

知井八幡社の西側山麓に鎮座する。当社は知井村十苗十社の一つのそうである。北には当社のほかに同種の社、苗社・祖霊社として稲荷神社、諏訪神社(津本神社)がある。当地開闢の祖を祀る。勝山氏の先祖源末友を祀る勝山社だそうで、昔は南村にあった。それが当地に遷されこの鎌倉神社なったようだという。氏神というのは本当はこうしたものなのかも。。

稲荷神社 稲荷神社

中野氏の祖を祀る苗社。樹齢400年のトチの大樹がある。

曹洞宗異月山普明寺 曹洞宗異月山普明寺

集落中央の一番高い所にある。寺伝によると大治5年(1130)良忍の創建で、天台宗門坊寺の末寺。康安年間(1361-62)火災に遭い廃寺になりかけたが、普明国師(京都相国寺の開基)により再建、臨済宗となり、普明寺と改称した。しかし室町末期再び火災に遭い、永禄11(1567)若狭国遠敷郡妙徳寺(現小浜市)6世恰山の尽力によって再建、以後曹洞宗となったという。寺号からしてひょっとしてと思っていたが、春屋妙葩の再建という。何か舞鶴とも少しは縁があるかも。。

案内板がある。

異月山普明寺由緒

建立の時期は不明であるが、大原良忍の開基と伝えられている。天台宗から臨済宗に変わるのは、この地一帯の荘園を、千三百年前後に、光厳天皇が天龍寺に寄進してからである。

火災の後、そのままになっていた本寺を、諸国を巡って、布教と勧進をしていた知覚普明国師の知るところとなった。

普明国師の名は、京都の名刹相国寺を中心に、生涯八千余りの弟子の修業と教化に尽くした名僧で、後円融天皇の下賜号によるものであった。その号を受けた普明国師勧進によって寺の再建がなり、以後普明寺と名づけ、曹洞宗に改めた。

普明寺は桓武天皇の勅願で建立されたと伝えられる同じ地内の、門法(坊)寺の末寺の一つとされてきた。その門法寺は信長の命に従って、光秀が周山城の用材として、破却したと伝えられている。

本尊の「観世音菩薩」は門法寺の仏像一つで、三度火災に遭っているが、その都度持ち出され守られてきた。製作は平安末ではとの鑑定を受けている。

普明寺の文献での初出は、門法寺の大般若経の転読の際に書き込まれた参加末寺一つに記されたものである。(大般若経六百巻は現存、貞治五年、一三六六年の記である。)

その後、再度の火災の後、若狭妙徳寺の合力を中心に再建された。再建までの間は小さな草庵で、尼僧が仏の護りを勤めてきたと伝えられている。

今の住僧の系譜は、妙徳寺中心の再建以後で、昭和十九年、三度目の類焼、再建囲碁をふくめ、十一代目となり、歴代守護されてきた本尊は、いつの頃からか、子安観音として篤い信仰を受けるまでになった。(平成二十九年記) |

『北桑田郡誌』に、

| 普明寺 字北にあり。曹洞禪宗に属し若狭妙徳寺末なり。崇徳天皇の大治五年大原良忍の創建にかヽると傳ふ。もと眞言宗を奉じ門坊寺の末寺なりしが、後光巌院の康安年中類火の爲に焼失し、殆ど廢滅に歸せんとせしを、普明國師 夢窓国師の法弟、春屋妙葩と號す、京都相國禅寺の開山 の巡錫によりて再興せられ、臨濟禪宗となり普明寺と稱せり。その後二百餘年を徑て又回禄の災にかゝりしを、正親町天皇の永禄十一年若狭國遠敷郡妙徳寺第六世怡山和尚の盡力によりて三たび興り、爾来曹洞禅寺として今日に至るといふ。 |

美山民俗資料館 美山民俗資料館

今は資料館の骨董品のようなことだけれども、ワタシが子供の頃にはまだ使われていた道具類である、「これはこう使う」とか教えてもらったことを思い出す、知らずに手を出し触れるとヤバイ道具もある、当時の道具は安全性など考慮されていないので子供に注意。いろいろ教えてくれた人はもうこの世にはいない、そうしたことでそう古い時代のものではない。ワタシらからは一世代前が使っていたものだが、その後一気に「近代化」が進み、資料館行きとなったものであろう。

入館料がいります。

美山民俗資料館

当資料館はこの地方で、二百年余り前の準上層農家の形をよく残していました。

平成十二年五月に主家と納屋を焼失。幸い詳細は記録が残されたいましたので、様式・間取・材料工法等を忠実に再現する事が出来ました。

展示の資料は当地の家々から寄贈を受けた民具・生産具のほか、焼失を免れた、倉(蔵)の史資料と共に公開・展示をしています。 |

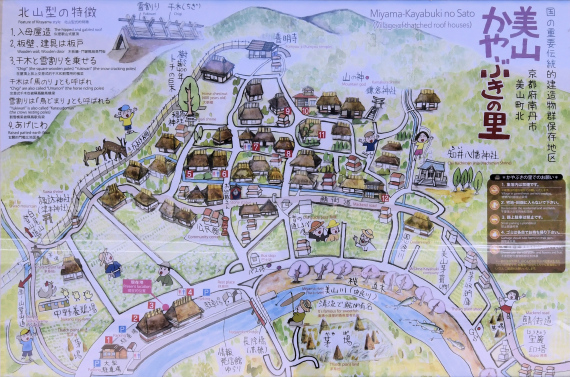

重要伝統的建造物群保存地区 重要伝統的建造物群保存地区

他国のマネして立派になったような気になっているが、日本にはこうした世界も残されている。貴重な歴史文化遺産である。「高度成長期」以前はまだどこの農村もこうした姿をしていて、何か農村的な熱気のようなものが感じられた。あの熱というのか匂いというのか、ワッと押し寄せてくる正体不明のエネルギーのようなものがないような、マチもそうだが、何かテレビの世界の大道具小道具が並んだセットを見ているような、背景画のような、それを視聴者として、ワレ関せずと遠くから見ているような気分になる。マチやムラは何かもう一つの大事な次元を失っているような感じるのはワタシだけなのだろうか。ひょっとすると「お前はもう死んでいる」のかも、生きているようだが、本当は死んでいるゾンビがいるだけの国になっているのかも。

昔は路は土路だった、ワタシらが小学生の頃までは鋪装してある道路はなかった。当時百科辞典などで調べると舗装率英国100%、ホンマかいなと思った記憶がある。因みに当時の日本は舗装率1%以下だった。マンホールはあるはずもない。

水路が横方向へ通る、あちこちに犬小屋のような物があるが、ワンちゃんがいるのではなく、中には放水銃が格納されている↑。各戸に備えられている。62基もあるそうで、一斉に放水訓練する様子がよくメディアにも取り上げられる。

電柱がないような、TVアンテナもファイバーケーブルもないような、地下に埋められているのか。全戸に専用の放水銃完備などは超近代都市顔負けである。

舞鶴あたりの農家は「上げ庭」はないし、神社建築を思い起こすような千木や雪割もない、土壁で、当地あたりとはだいぶに違っている。

案内板に、

重要伝統的建造物群保存地区

南丹市美山町北「茅葺の里」

◆地区の概要

・名称 南丹市美山町北伝統的

建造物群保存地区

・面積 一二七・五ヘクタール

・国選定年月日 平成五年十二月八日

◆保存地区の伝統的建造物

〔建築物 六十八棟〕

茅葺主屋二十九棟 茅葺小屋?棟

トタン屋根四棟(元茅葺屋根)

瓦葺屋根 十一棟 蔵 十一棟

茅葺以外の小屋 五棟

社寺 四棟

〔工作物 七棟〕

露地門 四棟 塀三棟

宝筐印塔 一基

〔環境物件 四十五件〕

石垣 三十六ヵ所 寺院境内 四ヵ所

地蔵 三ヵ所十二躯

石幢 一基 栃の木 一株

保存地区内の民家の約四割は、江戸時代に建築されたものであり、この伝統的な様式は、茅葺屋根で入母屋造、周囲に下屋を巡らし、棟をほぼ東西に揃えており(川の流れの方向)、棟飾りの千木や破風の意匠にも特徴がある。このほかに、伝統的な様式をもつ納屋、土蔵、社寺建築等と屋敷構えの重要な要素となる石垣、石造物等を伝統的建造物又は環境物件として保存をはかっている。 |

平成5年に周囲の水田と山林を含む集落全体127.5ヘクタールが、国の“重要伝統的建造物群保存地区“として選定され、 地区では「かやぶきの里保存会」を組織し、歴史的景観の保全と住民の生活を両立すべく、さまざまな検討を重ねた。その結果、住民が出資し、「有限会社かやぶきの里」を設立し、建造物の維持管理および観光施設としての運営を組織的に行っているそう。人が住んでいないことには、いかに立派な住居であっても、すぐに荒れる、住人が生きているから住居も生きていられる。

観光客だが、「平成15(2003)年には年間71.6万人にまで拡大しましたが、そこから10年間は再び低下がはじまりました。それでも平成24(2012)年の58万人を下止まりとして平成28(2016)年時点では89.6万人まで増加しています。

その1つのきっかけが、台湾などを中心とした海外からの観光客の増加にありました。その効果を高めるため協会は海外での誘致活動を開始し、それが一般の観光客だけでなく農山村教育民泊という、主に中高校生向け教育民泊プログラムにつながっています。」としている。(DMOナビによる)

田舎の観光地の場合は京都市内などの観光施設がすでに目一杯設けられていてこれでもかこれでもかとカネをまきあげる仕掛けのある所と比べると、観光客1人当たりの消費額が少ないうえに、入込客が増えるほど1人当たりの単価は下がってくる、観光バスなどで押しかけるようになるとその傾向は強まる、でかいワンボックスカーで家族ぐるみやってくるようになってもそうである。現にワタシは一銭も使わなかった、使いたかったのだが、使う方法がなかった、ここで仮に一人千円使えと言われても浪費家であったとしてもかなりの難問だろう、腹がへっていれば何か喰えそうだが、あいにく満腹で時間がないの向きにはもうムリであろうか、高い石段を登って神社で賽銭を入れるくらいしかない。田舎は浪費癖文化がもともとない、「消費は美徳」ではなくバカみたいな物でゼニを取ろうとしない美徳がある。。

京都市内などだと、何をしてもカネで、もうかるく数千円は巻き上げられていたことだろう。田舎人にはガメツさはない、一部ケチなガメツさはあっても、よってたかって客から巻き上げるような大仕掛けで全員がグルの大強盗集団のような魔窟ではない。そこがいいところでもあり、ゼニ勘定となると弱いところか、ゼニ勘定はできない、そんな物の計算ができれば、現代人、都会人であろう、日本人の平均像であろうか。金持ち相手では勝てないからアジアの客などを迎えるにはよいかも。。

観光で儲けるなどは大変なことである。投資にまずペイしない、プロだって難しいのに、イナカのシロートがやろうとする場合は何年かかれば返せるのかわからないほどの大損を覚悟していた方がよさそうなことである。どこかのきたない田舎者のように親方日の丸、自分のカネでないから回収などは初めから計算外、採算度外視で調子に乗ってアホほど税金を投入していないのでまだいいが、苦労に苦労を重ね、ラッキーに恵まれ、それで少しバックかあるか、のかなりのハイリスクな事業である。宝くじのようなもの、当たるなどはユメのユメ、国策というものはみなそうしたもの、ダマされて尻馬に乗せられてあげくは貧乏くじを引かされないように、農民流に地道にやられることかと思う。

《交通》

《産業》

《姓氏・人物》

北の主な歴史記録

重要伝統的建造物群保存地区について

観光事業の毎年のデーターを集め、公表してくれている。納税者に実態を隠すノウしかない、どこかのマチなどはよ~く見習ってもらいたい。うまくいったりするわけはないのだから、隠さずに納税者によく理解してもらい、今後も発展させて行くつもりなら、絶対に欠かせないことであろう。

『美山町誌』

北の重要伝統的建造物群保存地区

美山町北・重要伝統的建造物群保存地区

美山町字北小字大島・揚石、畑尻代、丁田、下牧、中牧、上牧、高倉、宮ノ本、桜ケ谷口、石塔ノ本、西ノ谷、上ノ山、梶畑、恩谷の全域、並びに下河原、出合及び定ケ谷の一部

平成五年十二月八日選定

(詳細は下巻で述べる) |

『美山町誌』

第八節 重要伝統的建造物群保存地区北村

茅葺き屋根の衰退

昭和三十年(一九五五)の町村合併時、固定資産税の課税基礎資料整備の資料によると、茅葺きの主屋の棟数は寺院を入れて一七〇六棟であった当時の世帯数は約二一〇〇で、茅葺き以外の棟のうち、平屋建、ツシニ階建も大半が杉皮葺きであった。まさに美山の村落景観は茅葺きと杉皮葺きが織り成す散居村、列居村で、田畑と里山が一体となった丹波山村型の景観を形成していた。

時は移り、高度経済成長を支えるため、大量の労働力が農山村から都市に吸収されていくと、住まいの構造や屋根素材の変化茅葺き、杉皮葺きの衰退がすすんだ。

この流れは全国の農山村、中でも中山間地共通のもので、高度経済成長の中で衰退に拍車がかがっていった。若い働き手の都市流出とそれにつづく挙家離村による家の崩壊と建替がすすんだ。一方、生活基盤や共同体の変化と変質、屋根の維持、葺替えの高騰から安い新素材と新しい技術による鉄板おおいへの切り替え、屋根の改造が農協の貸付先開拓もあって一気に進んでいった。

全国的な衰退、減滅の中で北桑田郡や日吉町の方は比較的おそくまで残存させてきた。昭和五十年代の後半、郡内の全集落の踏査と聞き取りをベースにまとめられた「北桑田郡における茅葺き屋根衰退の研究」(秋房伸一)によると、多く残存させた背景には偶然の要素が重なるが、京都、大阪方面に近く挙家離村が少なかったこと、共有林を媒体にした共同体の仕組みが長く機能していたこと、離村すると共有林の権利を失うこと、統計的には経済基盤中位層の残存率か最も高く、地区内で五棟以上の茅葺きをを残存させているところが最も遅くまで維持してきたこと。後継者が出ていったあと建替えるという二重投資を避けたところが多くの茅葺きを残存させてきたとしている。

その北桑田郡二町と日吉町も他の町より十数年遅れて同じ道筋をたどることになった。三町の中で残存数、率共一番であった美山町も上表のような推移をみることになった。新素材の鉄板おおいが一気に普及していく昭和四十五年(一九七〇)前後の減少が特に激しかった。以後、平成五年(一九九三)の保存地区選定にともなう町単費での「葺替え補助条例」が施行されてもその流れはとまらず現在に至っている。

転換点

戦後の人口の急激な都市集中の流れの一方で第一次石油ショックの頃から、都市住民の中に科学万能の文明の先行きへの不安などから、農山村への意識に変化が見られるようになり、開発や生活形態の近代化から取り残されているかのような茅葺き屋根の住居の多い美山の山村風景や、芦生の京大演習林が、近畿圈唯一の「原生林」として注目を集め、さらにそこを源流とする由良川が鮎釣り客に高い評価を受けるなどのことと相まって、訪れる人々が、年々増加の傾向を示し始めていた。

茅葺き住居が多数残存し、また茅葺き以外の住宅でも伝統的工法による建造物の多い美山町が、歴史的農山村景観の保存地区候補として文化庁の調査対象に選ばれ、昭和六十三年(一九八八)、美山町での七ヶ所の予備調査のあと、調査受入れの回答があった三ヶ地区(北・南・下平屋)の調査が着手されることになった。訓査受入れの住民懇談会が何回かもたれ、教育委員会を窓口として「保存対策協議会」が住民代表を入れて組織された。調査員の先生を交えての夜の学習会、北地区住民の各地の視察研修が取り組まれた。

その後、アンケートの実施、住民懇談をとおして三集落の伝統的建造物群の保全への関心にかなりの温度差が浮かび上がった。その背景や条件として考えられるのは、主要な経済基盤の違いで、特に下平屋は専業及び一種兼業農家の比率が高いこと、川を挟んで集落が二つに分かれる形になっていること、茅及び杉皮葺きの比率が北より低いことがあった。南の方は下請けをふくむ就労形態と半専業率で北との差があったことや、一部に価値観の違いの見られたことがある。特に北は就労面で他の二地区より厳しかったことと関係して、共同体の営みが伝統的に強かったこと、調査以前の「かやぶき屋根保存組合」などの取り組みや、学習機会と事務を担う層の差もあり、結局保存地区選定の申請は、住民合意の得られた北地区に絞られた。

京都府シンボルづくり事業の受入れ

平成二年以降になると、都会の人々の生活意識や価値観が大きく変化し、環境問題への関心、ふるさと回帰の現象が加速されていった。今ほど深刻な経済状況でなかっただけに、山村風景へのあこがれをもつ牧歌的な思い入れも強かった。また行政や議会も、過疎の町の活性化の手段として、競争にさらされにくい自然や歴史遺産を前面に打ち出す方向も大きな要素の一つとして考えるようになり、施策面でのシフトも次第に強化されていった。

京都府も歴史的、文化的な遺産をペースに、地域振興のモデルとして特色のある事業展開をすすめる方向を試行していた。美山町から提出された二つの企画書のうち「茅葺き山村歴史の里整備事業」が採択され、北地区が適用地域に決まった。事業内容は別稿で紹介しているとおり、かや収納庫、民俗資料館の整備、集落保存センター(お食事処きたむら)の建築、写真展、集落案内板、印刷・出版等であった。

事業の推進は住民組織の「シンボルづくり運営協議会」が母体になり、町並み保存、資料館、かや組合、保存センター、ふるさと産品、環境の各専門部会を置き、全戸がどこかに所属する形をとった。同時に、お食事処の「保存センター」の運営は、有限と無限の出資者を募り、若手の担い手を支援する形で経営していくことになった。

報道関係の高い注目度の中での幅広い紹介をバネに、入村者は飛躍的にのび、資料館、土産物のもち加工共順調な歩みを見ることになった。

保存地区の選定

行政をはじめ町内外各方面の支援と理解を受け、平成五年十二月八日、全国で三六番目、(現在は六九地区)茅葺きを中心とした農山村では三番目の伝統的建造物群保存地区の選定を受けることになった。

保存地区選定についてはシンボルづくり事業の受入れと事業展開があって、施設運営、維持管理の不安は少なかったが、住民合意についてはいくつもの曲折があった。小さい集落であるが、生活基盤と共同体のシステムの違い、農山村での生業や価値観、屋根構造の違い、所得格差、家族構成、苗と株うちの大小、後継者の有無、住居の位置など、都市部とは異なった社会関係を克服しての合意であった。その中でも、レストラン経営、養鶏でのUターン、かやぶき職人見習いの登場、他郷で暮らす後継者の支持が重なり、積極的、消極的賛成の違いはあっても100㌫の合意は、全国の保存地区でも例の無い結果となった。

次に、美山町及び保存地区の集落景観と建造物は、自給自足に近い暮らしの中、共同体の支え合いで形成された村であるだけに、突出した家や屋敷地はなく、かっての農山村の自然な村並みの選定ということであった。

したがって、同じ農山村の白川村萩町の建造物全棟の選定率二七㌫に対し、北村は全棟の選定率五二㌫という高い率になった。また藍玉の問屋街筋で家格の違う徳島の脇町でも全棟に対する割合は四六㌫であった。ということは保存に対しても、自然の立地のなかで、あたりまえの村並みと農地と里山のかかおりをとおし、歴史的な暮らしの姿、営みがなり立っていたということで、自分たちが普通にやってきた修景や保全への努力をそのまま続けることか観光客の誘引と再訪につながり、観光関連産業を伸ばしていくことになるのだと理解されていった。

選定以後の推移

結果、北村は農山村の保存地区の典型の一つとなり、全国注視のもとで、農山村再生の事例提供を任務として担うことになっていった。保全は建造物を中心にまわりの環境全体が大事になるため、田や畑、屋敷地、石垣、里道、谷筋、排水路、用水、かや場、里山もすべて保存する対象として大事にみていくことになった。

茅葺きの里でこれだけ建物が密集すると宿命的に火災の不安があるため、文化庁の方では当初から類焼防止の放水銃の設置を予定、大蔵省との折衝で平成七年(一九九五)八月に着工、全戸、全施設一基ずつの放水銃が設置され、指令機器との連動で集落全体を水の幕でおおう工事が平成十四年(二〇〇二)五月総事業費約七億円で完成をみた。以後、春と秋の点検と訓練を兼ねた一斉放水が「かやぶきの里」の風物となった。

選定以後の保存修景事業は屋根の葺き替えと補修が中心で、五年程の間は大量の茅の確保や刈り取りに走り回ることになった。補修が一段落したあとは年一戸程のペースで、鉄板おおいの屋根の復元工事がすすめられることになり、選定時には一九棟であった主屋が、移築一、営業棟新築三、復元七で、茅葺き主屋の棟数は三十棟に増え、保存地区の景観をひき立たせることになった。

保存地区の施設では都市農村交流事業として「体験民宿またべ」が平成七年(一九九五)六月にオープンし、宿泊客を受け入れていくことになった。お食事処をふくめて出資者を募り、独立採算で経営、資料館やかや組合をふくめ、保存会の中の専門部会として運営管理に当っていった。従業員や管理者も公募、平成十二年(二〇〇〇)四月現在、北村きび工房をふくめ若手の専従者二名、パート三七名、うち他集落から五名を迎えることになった。

加工部門、管理、運営部門共パート労働が中心であったのと、保存会自体り運営はほとんどポランティアですすめられてきたこと、施設がすべて公設のため償還を免れてきたことで、かなりの利益を貯えることができ、平成十二年三月までに用地の取得費、舗装等で二五〇〇万円以上を北区と共に町に寄託することができた。

事業部門の分離

保存会として三つの事業部門をもち、来訪者の受入れと案内、情報提供、環境整備、保存修景事業の事務、広報などを専門の職員を持たないまま受け持つことには限界が見えてきた。

従業員の福利厚生、事業の拡充、後継者の確保、年々来訪者が増えていったときの対応を考え事業部門を切り離していくことが課題になってきた。来訪に対応できる事務所と人を常駐させること、間借りでないふるさと産品の加工所をつくること、土産物の販売所をもつことが町の方から提示されてきた。どんな施設が最良の形になるのか多くの議論もあったが、一つの建物に多機能の働きをもたせた建物「かやの里」が平成十二年(二○○○)八月に竣工をみた。

組織としては保存会を母体とした区全体の施設であるだけに、財団法人、NPO、農事組合法人等の案もあったが、それぞれに難問があり、時間がないことから「有限会社かやぶぎの里」として歩んでいくことになった。名前は有限会社であるが単なる私企業ではない、保存地区の組織として社会的責任を担う会社であることを社是に掲げていくことになった。

折りしも平成十三年に入ると、不況の中での余暇時代に対応しての低料金によるパック旅行の企画が増え、来訪する入村者が一気に増えてきた。休む所がない、食事の一時間待ち、それでも食べられない、見る所も限られている。土産物の不足、ゆっくり買い物ができない、日によって府道での路上駐車、交通整理・客の誘導等に対する行政の対応なし、町内各地への分散を勧めても、誘引力が弱いためか旅行会社が乗ってこない、時差を要請してもうまくいかないなど悩みの多いことである。どちらにしても、近年の入込状況が続くとしたら一集落、一地区では対応できないことで、観光施策の抜本的な改善が地元をふくめて必要になっている。せっかくの来訪であるが、一人当たり消費額七四〇円(別稿参照)ではあまりにもさびしいことである。

会社も保存会もこの状況の中で右往左往、明快な経営戦略と長期の展望がもてないままでいるが、それでも入込客の絶対数が多いことに支えられ、右表のとおりの従業員をもち、部門ごとで責任を負いながら務めている。とくに、全体の支えの中で専従の社員を男女で五名を雇用するまでになり、保存地区十周年の歩みの中でも明らかにされているように、企業の経営と村並み保全の担い手としての期待が寄せられるようになってきた。

知井地区の観光消費額

保存地区の観光収入にはどんな傾向がみられるのか。業務委託を受けて保存地区で運営している各施設の一人平均消費額は前ページの表のとおりで、平成十二年が七七〇円、十三年八一八円、十五年七四〇円である。観光客が増えても売上はそれに対応できないし、個人営業の民宿、野菜販売を入れても平成十五年は推定七八〇円に過ぎない。宿泊代、食事、飲物、土産、入館料をいれての保存地区の一人当たりの額としてはあまりにもさびしい数字である。

では自然文化村の方はどうだろうか。開村五年後の平成五年(一九九三)の入村者は六七、九二一名、一人当たりの消費額は二、二九七円となっている。その十年後の入村者は一二四、四八一名で、一人当たりの消費額は二、二九七円、奇しくも同じ額になっている。消費増につなぐための施設の整備、拡張をすすめてきた結累てあるだけに、不況の影響はあっても消費者ニーズをふくめて分析されていく必要があるだろう。

美山町全体でも観光入込客数は着実に伸び、人口比では府下屈指の観光地になっている。それも上表のとおり一人当たりの消費額はともなわず、入込客が増えるほど一人当たりの単価は下がってきている。

バスツアー客の増加

近年は旅行会社の企画によるパック旅行が急激に増え、美山町が周回コースに設定されるようになった。余暇時代の中の不況対応、激しい価格競争の中での集客で連なってのバス四台、五台そのままでは無政府状態で村は騒然となっていく。ボーフンティアガイドで対応してきたが高齢化等も重なり続かなくなってきている。また、一人当たりの消費額は先のとおりで、人が増える程下がっていくというジレンマをもっている。

京都新聞平成十七年二月二十二日付で、平成十五年の美山町の観光消費額は一人当り一、四二〇円と報じている。(資料提供美山町観光係)同じく京都市の観光入込客は史上最多で四、五〇〇万人を越え、一人当りの消費額一〇、九六〇円、全体で約五〇〇〇億円、関連需要、波及効果で一兆円市場と報じている。入込客を市民一人当りでみると三二・一名、美山町は年間約七〇万人、町民一人当りでは実に一三二名、京都市の四・一倍となっている。

消費額のこれだけの開きの原因は宿泊客が極端に少ないということに尽きるだろう。大都市から中途半端な距離で、温泉をもたない、旅館、民宿等が広い町域に分散しているなど、不利な条件も少なくないが、各施設の有機的・多面的な活用、改善への取り組みが十分でない面が考えられる。

かやぶき産業と職人

他方、茅葺き職人の方ではどうか、近年、文化財的な建物だけではなく、一般の住居の維持、古民家の再生で屋根の復元に手をつける人が着実に増えている。日本の風土によく溶け込んできた住まい、あまりにも短い期間になくしてしまった建築文化の復元への期待が心の回帰現象として高くなっているのでは。各地には茅葺き職人や材料の確保のためのネットワークがつくられ、ブロック協議会に発展してきている。仕事の紹介、融通、材料の供給、施主の紹介、発注者の掘り起こし、技術の交流がみられるようになってきた。

町内の茅葺き請負の業者(鶴ヶ岡建築、北村屋根工事)がこの一〇年間に注文を受けて施工してきた屋根葺替えは、屋根全面の復元、小間(妻側)一面の小さい仕事をふくめて延べ四〇〇件にのぼっている。これは一つの産業であり、関連しての職人養成の働きをもち、あと広い面積の茅場をもつことができたら、茅葺き産業として美山町の顔づくりにもつながっていくのではないか。特に町の用材とのセッ卜で家そのものの移出も夢でなくなってきているのが全体のながれである。

保存地区の修景と「町葺替え補助条例」

保存地区での修景事業は平成六年度からの事業実施となった。当初は屋根の痛みがすすんでいたため葺替えと補修を中心にすすめられ、後に外回りを昔の形に戻す工事も一部認められるようになった。その中で、工事のメインになったのは平成九年度から始まった「茅葺き屋根への復元」で十五年度までに五棟、十六年度一棟の施工をみたことである。結果昭和五十年(一九七五)前後の風景に戻すことができ、誘客資源としての機能が高くなってきた。

保存地区外の茅葺き補助は同じく平成六年度から、条例にもとづく事業実施となり、上限二〇〇万円、補助率三割であった。行政の方でしばらく経過をみていったが、材料代等の急激な値上がりで、補助額三割は、実質二割にも相当しないことが明らかになってきた。「美山と交流する会」の温かい支えと支援の輪の広がりにも応えたいということから、平成十年度より上限三〇〇万円、五割補助に引き上げられた。工事実績は表のとおりであり、絶滅に至らないよう、かろうじて支えられている。

補助の根拠は別章での考え方の他に、茅葺きの一般民家は築一〇〇年以上で、それ自体が文化財的価値をもっていること、つぎに歴史的風土及び景観の形成におおきなはたらきをもっていることで、または、町が代替の事業を入れて同じような価値をもつものを造っていこうとしても、とうていこのような金額ではおさまらないのではないかということである。問題は茅葺きの所有者が維持のためこまめに材料を集めたり、できる所の補修は自分たちでもやれる技術習得の場を大事にしていく。茅葺きの家や群として利益を上げる工夫をしながら、利益のいくばくかを全体に還元し茅楊を増やしていく。茅葺きネットワークを大事にした応援の体制づくり、工賃を引き下げる方法はないのか、職人集団との協議、研究も大事な課題になっている。

美山ふるさと株式会社の設立

…

|

私が知井地区をはじめて訪れたのは、四年前の平成四年四月のことである。キツネガリの調査の折、知井村十苗に出会い、その後断続的に調査をしてきた。ここでは調査によって判明した十苗の現況に

(1)『北桑田郡誌』所載の十苗十社のうち、現在も細々ながらも祭祀が継続しているのは、南の勝山神社・林神社、北の稲荷神社・諏訪神社、河内谷の大将軍社、江和の中田神社・長沢神社・大牧神社の八社であり、江和の中井神社は祭祀者が絶え、祠の所在も不明である。また高野神社も三年前に高野長己家が大津へ移住した際に、祠も移したという。諏訪神社(津本社・ランパ明神)も津本苗が絶え、現在は中野苗が祭祀している。

郡誌の記述以外に、南から移住した勝山苗で祀る北の鎌倉神社と、河内谷の上下・長野カブで祀る山王さん(上)と長野稲荷神社(下)がある。

(2)いずれも小祠をかまえているが、「モリサン」とも呼ばれ、トチや松・欅の巨木が小祠の傍に生えている。祭祀組織を指す苗と株(カブウチ)の定義は明確ではなく、厳密に区別されてはいない。

強いて言えば苗とは一定地域に居住する同苗(同姓)を、また株とは同族関係を指すが、集落外から移住してきた同族以外の家も苗講に参加しており、一層混乱に拍車がかかっている。「最近は漸次に土地の最寄りのものが団結する地縁集団に化して行く傾向がある。その第一の原因は同苗の者は部落を異にしてゐても結合していたのに、違った部落に居る者が苗山を分割して以来血縁的結合よりも地縁的結合が強くなったといふ。」(『山村生活の研究』)。苗講は旧暦九月九日に行われていたが、現在は知井八幡宮の秋祭り(十月八日)の翌日、もしくは山の口講(十二月九日)と寄せ講にしている。真言宗から浄土真宗に改宗した歴史的な背景もあって民俗信仰の衰退が著しいが、それでもなお古老のなかには、モリサンは開拓先祖を祀った苗、株の氏神との伝承を伝えるものがおり、『福正寺縁起』や『北桑田郡誌』の記述に一致する。

(3)弓削庄の加納地との史料に明らかなように、南の勝山苗や河内谷の長野株(苗)は、「弓削から山坂こえて来はった」との伝承があり、事実、京北町上弓削筒江には勝山株が実在する。

(4)ニソの杜も知井村十苗も、名の開拓先祖を祀るとされ、モリサンとも呼ばれる。祭日、神饌は異なるが同族・同苗の講をもつ。しかし、同族結合が稀薄化し、ますます地縁化か進むとともに、地域神に発展する傾向が認められる。

(『森の神々と民俗』・金田久璋). |

子どもたちの記録

水路について

美山町・知井小 五年 中野幹生

北村は、谷が小さいため、水田の水がたりず昔は大変こまりました。ひでりがつづくと、いねがかれそうになり、雨がふるようにと、雨ごいの祭りなどもしましたが、いっこうに雨はふるようすもありません。そんな時は、水のとりあいげんかがおこり、となり合った田の持ち主たちは、目を光らせて田を見はっていました。

そこで、北村の大たちは、何とかして田の水を引く方法はないかとそうだんしました。谷は、夏には水がなくなるので水を引くことはできません。毎日話し合っていくうちに、集まる人の数はへっていくばかりでした。

たくさんのお金がかかるけれどもしかたがないので、いね(堰)を作ることになりました、反対する人もありましたが米が食べられなくなるのでしかたがありません。陸稲にすれば、という意見もありましたが、とれ高があまりにもちがいすぎます。やはり、いねよりほかに方法はありません。

上ケ城の人だちとそうだんして、いっしょに作るようになりましたが、北村の多くの人たちが反対しました。けれども上ヶ城の人たちも水がなく、こまっているのと、北村の人だけでは、作業がはかどらないために、全員がだんだんと賛成してきて、工事にかかることになりました。

工事は毎日。北村と上ケ城の人たちが男も女も働きづめでした、家事は、おばあさんたちにまかせていました。今の農協の向こう岸のいね山で松やしばをかってきて、今の長野酒店の下にいねを作っていきました。

うしわくに、石や砂の入ったふくろを入れ、その上に松の木を組んでいきました。ぎっしり松が組めた後、木の間にしばをおしこんで赤土でかためました、今のように機械などがなかったので、もっこやさらかごに土を入れ、人がかついだり、牛に運ばせたりしました。

水路は、山すそをほりおこし、岩があればのみで少しづつほりました。みぞがほれるとまわりに石がきを作り、水もれを防ぐために赤土をつめました、それを、かけや(木のつちの大きいもの)でたたいて、固くじょうぶにしました。

水がうまく流れるように、夜、ちょうちんで高低を調べたり、急ぐ時は、木の板にみぞをほったものに玉をおいて、その玉がどちらにころがるかなどではかりました。赤土のとれる山は、たいへん大切なものでした。今でも土をとった後がいくつも残っています。

昭和二十四年、ヘスター台風で田や家は水びたしになり、いねは、ねこそぎ流されてしまいました。これには大変こまりましたが、また作り直すより他にありません。場所は今までの所より少ししもにしました。今度はいやだからこない人がありました。けれども来ている人だけでがんばって作りました。あまり赤土がないようになったので、残った所を使うことになりましたが、赤土をとられるのがいやで持主が反対して、赤土をとらせてくれない所もありました。ようやく赤土があったので、工事を進めていくうちに、じゃまくさくなったのかいいかげんな仕事をするようになりました。いちおうできあがりましたが、水がもれる所が多かったようです。その後、昭和二十五年のジェーン台風でいねの下の土がえぐりとられ、水がす通りするようになりました。今度は、もうどうなるのか分からないので役場に補助金を出してもらい、コンクリートのいねを作ることになりました。

場所は、今までの所より上になり、水が流れやすいようにしました。ミキサーがなかったので、コンクリートはシャベルでこねました。コンクリートのいねができあがり、村人は喜んでいましたが、昭和二十八年、十三号台風で根もとがおれてしまいました。じゅうぶん水がいかないため、今の所に作り直され水路は、二・五キロメートルの全部をコンクリートに直しました。このような苦労に苦労を重ねてできあがった水路といねは、近年、つくり直される事になっていますが、機械化が進んだ今、どんないねができるか楽しみです。 (『由良川子ども風土記』) |

北の伝説

甲賀三郎兼家伝説 甲賀三郎兼家伝説

甲賀三郎は実在した人でなく、伝説上の架空の人物。どこかの大ダイショウが天照大神の子孫と名乗るのと同じ、その架空の神を祀る社に神妙顔で詣でるのと同じ、どこかの国の国会議員だけの珍風習のようだが、こいつらアホかいかれてるな、とプっと笑ってはならない。荒唐無稽な伝説でも21世紀のどこかの自称科学立国では今も多くで固く信じられ生きているが、その神社の多くはほったらかしで朽ちるにまかせられている。科学万能とはいわないが、もうちとは日進月歩の時代にふさわしい考え方を持つのが神々のためにも人のためにもいいのでは。。

地下世界を旅するとか、兼は金ではないかとか、狩猟神なのか鉱山神なのか。。

『北桑田郡誌』

土俗傳説

(一)香賀三郎兼家猛獸退治の事 人皇第四十二代元明天皇の和銅六年、妖怪ありりて屡々禁裏に出沒し、近國の農民も亦その害を被ること甚し。天皇大に宸襟を惱ませ給ひ、時の博士に勅して之を占はしめたまふに、博士奏していふ。丹波國北部の深山に八頭一身の巨鹿あり、近年の災害は悉くその爲す所なりと。天皇よりて武將香賀三郎兼家に詔して之を退治せしめたまふ。兼家恭く命を拜し猛士勇卒を帥ひてこの國に到り、諸神の加護を祈り矢を作ぎ弓を削る -現今の弓削の村名はこゝに本づく-に、神祐著しく箭竹一夜の中に生じ鬱然として繁茂す。-今弓削村矢谷と称するは其の址なり-兼家乃ち準備を整へ山に向つて進入せんとするに、峰巒前に横はりていづれを踰ゆべしとも見えざりき。時に二人の童子忽然として兼家の前に現はれ、その嚮導たらんことを請ひて之を八丁山に導く。途中一坂路を越ゆる時狩衣を脱して甲胄を帶す、-今衣懸山といふは即ち是なり-つひに進みて佐々里川の上流朽柳谷の深山に入る。忽ち天地鳴動して八頭の大麋一岩窟内より躍出で兼家を目がけて角を振りり足をあげて飛びかヽるに、彼少しも屈せす直に矢を番へ強弓を満月の如くに張り。ひようと放てば矢壷はたがはす彼の巨鹿に中りぬ。かれ矢を負ひながら山を下るまで遁げ去りしがつひに斃れ、流血岩を染め徑を埋む。-よりて此の地を赤石ケ谷といふ- 兼家追ひ薄り7之を一岩上に斬る。-この岩を俎岩と名づく- 此の岩後に洪水に流されて今は蘆生の空戸(からと)の下にあり、附近を俎板淵と稱す。兼家既に怪獣を斬り甲胄を脱して再び狩衣を着け-この地に鎧岩あり- 、都に上らんとて佐々里の里に出で部下を検して休憩す。乃ち地を相し一祠を建てヽ八幡大明神をまつり、彼の神恩を謝し奉れり、今の知井八幡神社是なり。(鶴ケ岡村

の傳説にも之に酷似せるものあり、彼此對照せんには興味あるべし。)

(二)知井村十苗の事 八頭巨鹿退治に成功せし従兵の中、この地に留まり家を建てゝ永住を計りしものあり。その裔連綿として今日に至る。これ知井村十苗にして本村開拓の舊家なりといふ。(後出福正寺縁起の記事と参照すべし。)十苗とは林、勝山、高野、大牧、中田、東、長野、名古、中野、津本これなり。

(三)十苗十社の事 知井村十苗は各々その祖先を敬ひ神祠を建てゝその祭祀を怠らず。

高野神社 藤原則字 江和 高野氏の祖

中田神社 藤原良友 同 中田氏の祖

大牧神社 藤原兼延 同 大牧氏の祖

長澤神社 藤原家一 同 長野氏の祖

以上いづれも延寳四年の建立

勝山神社 源 末友 南 勝山氏の祖

林 神社 源 末之 南 林 氏の祖

以上二社は古く建長二年の創立

稲荷神社 北 中野氏の祖

諏訪神社 同 津本氏の祖

大將軍社 河内谷 名古 又は急氏の祖 |

『美山町誌』

甲賀三郎

鶴ヶ岡・知井に伝わる甲賀三郎の伝承は、やや趣が異なる。右の三人(引用者注-丹波道主、菅原道真、木梨軽皇子)が歴史上の人物か、そこから派生させた人物であるのに対して、甲賀三郎は全く伝説上の人物である点である。

しかし、世に流布していた物語を、その物語への思い入れの深さゆえにわが郷士の物語として取り込んでしまうのだろうから、その主人公か実在の人物であろうとなかろうと、何の意味もないことであるかも知れない。

ともあれ。大正郡誌の「香賀三郎兼家猛獣退治の事」を紹介させていただく。

元明天皇の和銅六年(七一三)、妖怪かしばしば禁裏に出没し、近国の農民も苦しめられた。天皇が時の博士に占わせると、丹波国北部の深山にいる八つの頭を持った大鹿の仕業であることがわかった。

天皇は香賀三郎兼家に退治を命じた。兼家は猛士を引き連れこの国に来た。諸神の加護を祈って矢を作り弓を削ったところか今の弓削、準備を整え山に入るかどの峯を越えるべきかわからない時に二人の童子が忽然と現れ、案内させてほしいと願い出た。彼らの導きで八丁山に入った。途中坂道を越える時狩衣を脱いで甲胄をつけた。このところを衣懸峠という。佐々里川の上流、栃柳谷に入ると天地鳴動して八頭の大鹿ひとつ岩窟から躍り出て兼家目がけ角を振り足をあげて飛びかかる。兼家ひるまず矢を番え、強弓を満月のごとく引き絞り、ひょうと放つと矢壷違わずかの巨鹿に中った。鹿は矢を負いながらも山を下るまで逃げ去ったがついに倒れ、流血か岩を染め道を埋めた。この地を赤石ヶ谷という。兼家追い付いて岩上で斬る。この岩を俎板岩と名づく。この岩は後に洪水で流れ今は芦生の唐櫃の下にある。付近を俎板淵という。兼家すでに怪獣を斬り、都に上らんとて佐々里の里に出、部下を検して休憩した。かの神恩を謝して一祠を建てた。今の八幡社である。と。

佐々里区と知井八幡宮にもそれぞれ由緒を書したものがあるが、少しずつ相違がある。佐々里八幡宮の由緒の鹿は頭が八つではなくて、角が八つに分かれている。主人公を「香賀三郎」ではなく「甲賀三郎」と書いている。皇后の病を治すには八股の角の鹿の生き肝を食べる必要かあるということから鹿退治に来ている。

知井八幡宮の由緒ではこの時甲賀三郎の従兵のうちこの地に留まった者が知井の十苗の祖である、としている。

大正郡誌には「満野十八姓」として、文武天皇の時に大和国の三兄弟、満野太郎・次郎・三郎が鹿を追って丹波の深山に入り込み、お互い離ればなれになうてしまい、太郎は弓削に、次郎は知井に、三郎に棚野にそれぞれ行き着き、そこで暮らすようになった。その三郎の子孫が八家に分かれ、知井の次郎の子孫とあわせて十八姓になったという話をのせている。弓削と知井と棚野に三兄弟というのは、荘園時代この三郷で弓削庄が成立していたことに由来するものだろうが、三郎の棚野の八姓のそれぞれの名前はどこにも記録がなく、知ることができない。

もともとの甲賀三郎の伝説は三兄弟の物語であるし、鹿狩りの話といい、全く甲賀三郎伝説を下地とした開祖伝承に他ならない。

以上ほとんど大正郡誌の記述の紹介に終わった。残念なことにこれらの伝承に出典が書かれていない。ほんとうはいつの頃から言われていた話なのか見当かつかない。甲賀系の知井八幡宮・諏訪社などに現在残る由緒書には大正郡誌の記述の原形と思えるものが見つからず、どれも話の筋道がきわめて乱雑で文章の体をなしていないようなものばかりなのだ。明治新政府が神道を国家宗教的なものとして以来、氏神さんを荘厳するために、にわか由緒を大量に創造したときの粗製濫造の作品の出来損ないかと思うようなものにしか出会わない。中で大正郡誌の記述は群を抜いて良くできた文章なものだから、あるいは郡誌編纂の時にはじめて物語を完成の域に届かせたもので、それ以前は郡誌に書かれているほどの物語には育っていなかったのかも知れないと想像したくもなったが、紹介した佐々里八幡宮の由緒は藩の求めに応じて元文五年(一七四〇)に報告したものであるので、甲賀三郎系の伝承か生まれていた時期の下限は江戸中期以前にさかのぼることだけは確かなことである。

一方、文化元年(一八〇四)園部藩主小出対馬守が領内入部の時、一の宮(道相神社)に参詣して神主に神社の由来を尋ねたが神主南大和は何も知らず、後ほど御返事いたしますとお答えして、大名一行の次の行き先の大内村へ慌てて飛んで行った。神主は大内村の役人と相談してにわか作りの由緒らしきものを書きあげ提出したが、「社内の訳不明」と言って突き返されてしまった。大名一行は翌日知見村まで足を伸ばすが、神主は野添村に下り、野々村郷内の長老を招集して相談したが誰も由緒を知っている人がいない。長老だちの話から、神主は岩肌戸村におもむき権左衛門(後述)の門を叩いた。権左衛門が語り聞かせた一の宮の由緒を書き付けて、知見から戻った大名の一行に提出すると、はじめて役人はそれを納めた(受け入れた)と権左衛門が書いている。そのお役所が受納した由緒が先に紹介した「道主大明神縁起」のことだと思われるが、当の神主も郷内のお歴々も誰も知らない由緒を権右衛門一人がしっかり知っていたことになるわけだ。もしかしたら、その時に権左衛門が「創作」した可能性も考えられるわけだが、少なくとも道主大明神の伝承はこの文化元年には存在していたということだけは間違いないことである。

地域の開創伝承と言っても信ぴょう性はこの程度のことだけれども、北部では鹿と狩猟にまつわり、南部は非運の皇子や左大臣の弟、あるいに将軍と、きらびやかさに対照的なものがある。美山町は都への道が近くもあれば遠くもある、そんな微妙な距離ゆえの物語として共通していると言えないだろうか。 |

北の小字一覧

北(きた)

畑尻代(ハタジリダイ) 下牧(シモマキ) 中牧(ナカマキ) 上牧(カミマキ) 丁田(チヨウダ) 高倉(タカクラ) 石塔ノ本(セキトウノモト) 桜ケ谷口(サクラガタニグチ) 宮ノ本(ミヤノモト)

関連情報

|

資料編のトップへ 資料編のトップへ

丹後の地名へ 丹後の地名へ

資料編の索引

|