|

坂津(さかづ)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

坂津の概要《坂津の概要》 畑山村の南から西ヘ入る。東里ケ岳と郷路岳の谷あいの町道に沿って人家が散在。地名は坂のふもとの意にちなむものと思われる(資母村誌)。古くは旧高橋村正法寺の京街道へ丹後から通ずる近道として栄えたという。 文明10年(1478)八月吉日付播磨国広峯神社(姫路市)の但馬国檀那村付注文(肥塚文書)「一さかす村 宿者岩間殿」とみえる。正保(1644-48)頃成立の国絵図に村名がみえ、高116石余。 さかす村は、室町期に見える村名。但馬国出石都のうち。文明10年の但馬国檀那村付注文に「一、さかす(坂津)村宿者岩間殿」とある。 坂津村は、江戸期~明治22年の村名。出石郡のうち。山名氏政滅亡後天正13年まで青木勘兵衛、同年から前野長康が領した。文禄4年からは出石藩領。明治22年資母村の大字となる。 坂津は、明治22年~現在の大字名。はじめ資母村、昭和31年からは但東町の大字。平成17年より豊岡市の大字となる。 《坂津の人口・世帯数》 40・18 《坂津の主な社寺など》  『資母村誌』 山口神社

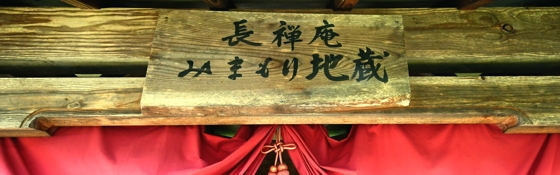

坂津村宮ノ本 村社、祭神 戸山祇神 古事記曰伊邪那美命火之加具土神を生ひ、美蕃登炙れて病み臥し後神避りましぬ、是に於て伊那那岐命佩かせる處の十拳の劍を拔いて、其子迦具土神之頸を斬り給ふ、其右の足に成る所の神の名戸山津見神。 『日本書紀』曰伊弉冊尊火の神軻遇突智を生み焦れて神去りましぬ伊弉諾尊恨みて曰唯一兒を以て我愛する妹に替ふべけんやと帶ぶる所の十握之劒を以て軻遇突智を斬り五段となす各化して五つの山祇となる首は大山祇身は中山祇手は麓山祇腰は正勝山祇足はシギ山祇によりて火を幸ふ神なり。 神體 衣冠束幣立像 台座之銘記 文攻十一戊子臘月吉祥皇都産故有而當國養父村に住す、山口庄太郎作舊城名諸工七篠西、外に隨神二體あり。 創立年不詳 文政十一年十二月神體彫刻、同月正遷宮、明治十八年五月廿四日再建、明治六年十月村社格加列、明治四十一年九月無格社愛宕神社合祀。 一高麗狗一對 青石製 一札 大山住尊體御尊官被遊、文政十一年極月二十一日、石城住朝日和泉朝日宇門是願主。 一札 奉鎮祭山之口大明神正遷宮謹修文政十一年戊子十二月二十一日出石博勞町朝日和泉。 一札 奉再建山口神社御御殿一宇 天下泰平國土安穏風雨順次百穀豊登 奉務祠掌黒田廣照氏子總代明治十八年五月二十四日 瓦製の焼物表裏に各十五體の佛像を附し、経文一字宛を表せしものを長禪菴に蔵す、元本社にありしを、明治三年八月神社改之時移せしといふ。 一鳥居 寳暦二壬戌天九月吉日 一舞堂 元治元年甲子十一月普請 境内社 稲荷神社(保食神)山神社(大山祗)若宮神社(天忍穗耳神)。 坪數 四百九坪 氏子數 三十八戸 祭日 十月十日 臨済宗大徳寺派長禅庵は廃寺となった様子。坂津公会堂がある所にあったと思われる。右が公民館  その脇の祠↓長禅庵の名を残している様子。  『資母村誌』 長禪菴

安養堂長禪菴は、大徳寺派に屬し寺格八等地也、資母村寺院明細帳に、曰く 出石郡資母村ノ内坂津村字堂の谷 臨済宗大徳寺派 長禪菴 一、本尊 阿彌陀佛 一、由緒 創立天明八年中興天保七年八月 一、堂宇 桁行六間 梁行四間 一、境内地 七十四坪 民有地第一種 名受人 中野利平 一信徒 三十七人 本尊阿彌陀如来は丈二尺五寸膝徑二尺一寸あり作者不詳。 開山 前住大徳一道和尚大禪師 寛政十一年正月廿八日。 中興 前住大檣眞峰和尚大禪師 嘉永四年正月十一日。 開基 中野某(彦右衛門歟) 由緒及沿革 安永六丁酉年四月安養堂を建立し阿彌陀佛像を安置し、當時宗鏡寺(或は合橋村相田某菴歟)に在りし一道禪師を拜請して慶讃會を修行せり。一道禪師の偈あり。 楽邦教主堪瞻仰 坐斷但陰安養堂 他界香風吹不儘 普令含識發心光 次で同十辛丑年四月初めて安養堂長禪菴と稱せり。左の一文は一道禪師の筆に成り、當時の状を寫して詳細を極む。 大日本國但州路太田庄坂津邑安養堂長禪菴施主中野氏某営之 本尊無量壽尊容因蘭室妙秀信女遺願修補焉如意輪大士妙體爲施主家亡児帥現童 … 此に至って長禪菴は、即中野某氏其他中野一族祖先祭祀の清浄域として建立せられたるを知る。 然るに此に一件の事あり。同菴墓域に 前永平智山大和尚 元祿四年二月廿五日。 の塔あり。此謎を如何にして解くべき歟。 然り而して安永十年の際の長禪菴は現地より更に山麓に寄れる地なりしとぞ。 一道禪師の示寂後何人の住せしやは全く不明也。或は適當なる僧無くして中野氏 一族の人々清掃奠茶供飯して佛陀に事へし歟。 天保十三年寅四月三日長禪菴上棟入佛供養ありし旨、藏雲寺大観和尚の年譜に見えたり。是れ菴を現地に移し現在の菴を建立せる記録にして、施主は中野氏一派及赤花橋本氏一派なり。中興の開山は赤花橋本又左衛門より出身の眞峯禪師なりとす。師は大徳寺塔頭高桐院内勝林軒に退居し、時に資母村を省し藏雲寺にて衆庶に説法せし事一再ならす。遂に前記諸氏に勘めて菴を再興す。眞峰禪師嘉永四年示寂後は遂に尼僧地となり、藏雲寺の末菴と稱するに至りぬ。 歴代 一世 實道宜三尼首座 明治四年八月二十四日。 二世 大徳第一座道祖詠尼座元 大正九年九月十九日。 三世 祖順尼首座 現住 其他 出石郡西國巡禮歌に 二十七番 坂津村 安養堂長禪菴 老の坂つひには登る旅なれば 先づふみ分けよ法の道芝 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 坂津の主な歴史記録坂津の伝説坂津の小字一覧『兵庫県小字名集Ⅱ但馬編』【坂津】(さかつ) 稲道(いなみち)、ヨセ(よせ)、下村(しもむら)、堂ノ下(どうのした)、マトバ(まとば)、山ブロ(やまぶろ)、峠口(とうげぐち)、峠谷(とうげたに)、サカイチ(さかいち)、ヤブキ口(やぶきぐち)、岩吹(いわぶき)、札場(ふだば)、宮ノ本(みやのもと)、作山(さくやま)、宮ノ上(みやのうえ)、大谷(おおたに)、奥山口(おくやまぐち)、奥山(おくやま)、的場(まとば)、峠ノ谷(とうげのたに)、ヤブキ(やぶき)、宮ノ谷(みやのたに)、中谷(なかのたに)、奥山西側(おくやまにしがわ)、奥山東側(おくやまひがしがわ) 関連情報 |

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『兵庫県の地名Ⅰ』(平凡社) 『但東町誌』 その他たくさん |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||