|

千種1~2丁目(ちぐさ)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

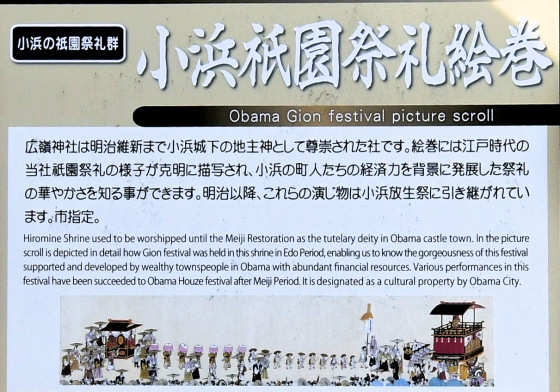

千種1~2丁目の概要《千種1~2丁目の概要》 広峰神社や若狭高校があるあたり。 当地は江戸期、小浜藩主酒井忠勝入部以降の竹原侍屋敷跡であり、梅田雲浜・伴信友もこの侍屋敷に住んでいた。 千種は、昭和46年~現在の小浜市の町名。1~2丁目がある。もとは小浜市上竹原・竹原・伏原の各一部。地名の由来は、当地に古社広嶺神社があり、この神社の森を 《千種1~2丁目の人口・世帯数》 537・270 《千種1~2丁目の主な社寺など》  江戸時代侍屋敷地であった通称天神前町にある。竹原神社・天王社・祇園社とも称する。祭神、素盞嗚尊・八王子・少将井天王。旧郷社。周辺は古くから 応永19年(1412)に守護一色義範が鳥居を立て、大永7年(1527)にも守護武田元光が鳥居を立てている。この頃当社禰宜職田地は大飯郡本郷の松宮宗松入道が領主として保持しており、拝幣の代理として一類の松宮三郎が出頭している。近世には寛永20年(1643)に神殿修復があり、正保2年(1645)小浜藩主酒井忠勝が大鳥居を改修している。当社の祇園祭は江戸期盛大に行われ、その模様は社蔵の祇園祭礼絵巻にうかがえる。社前にこんな案内板がある。  「若狭郡県志」 毎年六月七日有祭礼即神輿三基遊行一ハ則牛頭天王 一ハ則八王子一ハ則少将井天王或称二尼御前一、上之二基ハ四角造之少将井ノ神輿ハ八角造レ之七日御出之時 少将井之神輿為第一十四日還幸之時為第三也、(中 略)神輿到二竹原一之時、上竹原村ノ土人与二下竹原村ノ 漁人一交交群リ奪二取鎌鉾一、伝云漁人得之即漁事必 有レ幸土人モ亦農業得レ幸矣、下竹原村旧ト在二天王社 之辺一故為二産神一其後雖レ移二西津郷一漁人毎歳除夜 参二籠斯社一也、 御旅所は古くは青井村築山(つきやま)(高成寺前)にあったが、のち府中村に移し、さらに寛永15年小浜八幡宮の傍らに移されたという。 高成寺の山門前に今も築山がある、小浜の市街地は元々はあのあたりから移動してきたもののよう。 境内向かって左隣に天満神社(雲月宮)がある。  境内社の天満神社は祭神菅原道真、享禄5年の神名帳写に「正一位天満大自在天神」とみえる。雲月宮とも称され、文永2年の若狭国惣田数帳写に「雲月宮三反 西郷」とあり、社領が西郷にあった。別当は羽賀寺であったが、羽賀寺文書によれば、南北朝期以降、守護や領主から社領などが寄進されて保護を受けた。しかし享禄3年頃には天王・天神両社神領は守護被官粟屋元隆・同孫六に宛行われて支配権は消滅した。天正16年浅野長政が寄進した10石は、小浜藩主京極氏・酒井氏に安堵されて明治2年まで続いた。 『遠敷郡誌』 廣峰神社 雲濱村竹原字千代に在り、祭神は素盞鳴尊・稲田姫尊・五男三女の御子神にして竹原神社天王社或は祇園と稱す、大田文に天王宮六反六十歩とあるは此社なるべし、貞觀二年播磨國廣峰より大中臣佐波近重なる者の勧請せし所なりと傳ふ、若狭守護代記に據れば、應永十九年七月十一日前守護一色兵部少輔義貫島居を造立すとあり、羽賀寺年中行事に大永七年四月竹原天王宮鳥居立云々とあり、若狭志には國主淺野長吉領國の時神殿を建つとあり、其後代々の國主禁制状を附し、酒井氏領主たるに及び其崇信篤く、寛永二十年八月神殿を修補し正保二年大島居を改造されたるを初とし、代々時に應じて修繕あり、小濱城下の地主神として尊崇され國主は勿論藩士一般の崇敬を受け来りしが明治維新に及びて一變し西津の漁村が元雲濱村の地にありし縁故により、それらの漁民を主なる氏子とする現状にあり、明治四年縣社に列せられしが同五年廢せられ、同八年郷社に列せらる、今の境内及其附近は古来千種(チグサ)の森と稱され若狹名所の一たりしと云ふ。 其祭禮は舊藩の時代に於ては甚盛大にして、小濱八幡神社を御旅所として今富村府中小濱町雲濱村を經由する三基の神輿渡御あり、鎌鉾取り「ヤセ」及獅子の行列等あり(民族篇參照)明治以後廢藩並に小濱神社の創建等により氏子減少し今は神輿渡御及鎌鉾等主として漁村の氏子に於て之れを爲す。 「若州管内社寺由緒記」に「真言宗雲浜千種の森雲月宮松林寺は若耶之名区にて殊千手観音之霊地也」とあり、雲月宮の神宮寺と思われる。羽賀寺の末寺だったが、明治初年の神仏分離の際、同寺に合併され、千手観音(木造立像)は現在同寺に安置される(重要文化財)。観音の胎内には「長寛三年乙酉卯月六日甲申始 若狭国松林寺本尊也 但堂仏焼亡畢後奉造立 願主石前明意謬秀 仏師肥前□(講カ) 勝勝厳造也」の銘文がある。文永2年の若狭国惣田数帳写に「松林寺一町二反 宮同名」とみえ、寺領が雲月宮と同所にあった。南北朝期には国富庄領家小槻氏の支配地として寺領一〇町がみられるが、守護方の兵糧地として押領されていた。しかし本所進止の地であるとして暦応2年(1339)押妨停止が命じられている。文明3年(1471)10月26日付室町幕府奉行人連署奉書によれば守護方の押妨を押止める手段として寺領を幕府御料所に預けたらしく、室町幕府によって壬生家の沙汰が安堵されている。  小浜藩は教育に力を入れ、安永3年(1774)竹原に順造館という藩校を建設した。藩主の酒井忠貫は、儒者の西依墨山を教授に任じ、その後、墨山の子たちも教授職を継いだ。順造館は、教授1人、助教授1人、執事2人が置かれ、教員として会頭3人、句読師5人、定助5人が置かれていた。藩士の子弟が入校を許され、8~15歳までを内舎生として小学・四書・五経・近思録など、16歳以上は上舎生として歴史・経義を教えたという。順造館は大手橋(昔の)を渡った所にあったという。今の大手橋の少し上側にあったという。 案内板がある。 教授 小野鶴山・西依墨山 Ono Kakuzan Nishiyori Bokuzan the professors at the school of Obama feudal clan 1998年(平成10)に小浜市指定文化財となった旧順造館正門は、もと一番町において1834年(天保5)に小浜藩藩校の正門として建築され、1980年(昭和55)に若狭高等学校に移築されました。 第7代小浜藩主酒井忠用は儒学に親しみ、1743年(寛保3)に京都の望楠軒・講主若林強斎の門人の小野鶴山を招いて藩士の教育にあたらせました。鶴山が70歳で死去した後、小浜藩は、1770年(明和7)に望楠軒の講主西依成斎の養子墨山を藩の儒者として召し抱えました。西依墨山を教授として、1774年(安永3)に藩校順造館が開校しました。墨山は、山崎闇斎が捉唱した朱子学(実践道徳の教え)の一つの崎門学を教え、1800年(寛政12)75歳で死去しました。墨山以後、小浜は崎山学派の一拠点となりました。幕末の志士梅田雲浜も順造館で崎山学を学び、のちの尊皇攘夷運動につながりました。 同じような藩校の門でも卒業生のデキによってネウチが異なってくる。 これが藩校の門でございます、アタクシどものジマンです、ホコリでございます。 ホー。立派な門が残されておりますな、シテ、どなたか世に知られた立派な卒業生はおられましたかナ? と問われて、 いいえ、ダ~レも と答えるのに恥じ泣く、案内ボランティア。ホコリジマンに値するものは、人のデキ具合である。  生誕地の石碑は峰神社の裏側である。案内板がある。 人の駅 梅田雲浜 the politician who advocated the reverence for the Emperor and expulsion of foreigners in the last stage of Edo period 江戸幕末の尊王攘夷派(天皇権威を唱える封建的排外思想の倒幕派)の志士として活躍した梅田雲浜は、矢部岩十郎義比の次男で小浜町竹原三番町に生まれました。のち、祖父の実家である梅田姓を名乗り、山崎闇斎が提唱した朱子学(実践道徳の教え)の一つ崎門学を学び日本が対外関係で緊迫化するなか海防策に関する意見書を藩主に提出しました。これが藩主の忌諱に触れ、1852年(嘉永5)、浪人となります。生活困難ながら尊王攘夷を唱え、志士の指導者となった雲浜は、1856年(安政3年)より上方と長州(山口県)の物産交易に従事、将軍徳川家後継問題・条約締結問題では一橋慶喜を擁して勅許反対を推進しました。青蓮院宮への入説、戊午の蜜勅降下にも関係して安政大獄で捕まえられ、1859年(安政6)獄死しました。墓は小浜市北塩屋町松源寺に、銅像は中央児童公園に、顕彰碑が小浜公園にあります。 小浜市では、梅田雲浜先生を顕彰して毎年「梅田雲浜顕彰全国吟詠大会」を盛大に開催しています。 梅田雲浜先生について 生いたち 梅田雲浜先生は文化十二年(一八一五)六月七日、この地(小浜市竹原宇千代)にあった小浜藩邸て、矢部岩十郎 幼少より文武の道を修め、藩学である 功績 嘉永二年(一八四九)時代は恰度、幕末期で勤王、佐幕、開港、攘夷の論が紛糾して世情騒然とした頃、先生は勤皇攘夷論をもって王事に奔走し、多くの若い志士達の指導的役割を果されたが、安政五年(一八五八)の大獄に真先きに捕えられ、江戸の小笠原邸の獄舎へ送られ取調べ中、翌年九月十四日病歿された。 思へば先生、四十五年の生涯は終始、貧苦と不幸の連続であったがこれを克服し、少しも初志をまげず、崎門学の勤王愛国の精神を堅持して家族に対しても、旧藩主に対しても熱誠と愛情を示されたことは、先生の辞世「君が世と思ふ心の一すじに わが身ありとは思はざりけり」の歌や、信子夫人の「こと足らぬ住居なれども住まれけり われをなぐさむ君あればこそ」の歌がこれを証している。 このようにして先生の没後十年、明治維新の親政が実現し、先生はその目的が達成されたのであって、残された功績はまことに偉大であり今も尚、全国の人々に畏敬され顕彰されている。 没後の光栄 明治元年 一八六八 京都霊山に碑建立 〃 十六年 一八八三 右のこと天聴に達し、特に褒詞金五十円下賜せらる 〃 二十二年 一八八九 靖国神社に合祀される 〃 二十四年 一八九一 贈正四位 〃 三十年 一八九七 小浜公園に梅田雲浜先生の碑建立 昭和五年 一九三〇 小浜公園に銅像建立(昭和十六年金属回収にて供出) 〃 十八年 一九四三 雲浜小学校や庭に石像を建立 〃 四十年 一九六五 小浜中央児童公園に銅像を再建 〃 四十五年 一九七〇 東京浅草海禅寺より分骨し、矢部家の菩提寺小浜市北塩屋松源寺に墓碑建立 生誕地の碑 大正十年(一九二一)元雲浜村有志が相謀り贈正四位梅田雲浜先生誕生地の木標を建てたが、昭和六年(一九三一)誕生地保存会が設立され、地主の寄付によりこの地を広げ、碑石は田縄石を用い、崎門学者内田周平先生の揮毫を刻し除幕したが、昭和四十一年(一九六六) 更にこれを大きく顕彰するために誕生地整備委員会が設けられ、保存会の所有権を小浜市に移管すると共に隣接地を買収して拡大整備し現在に至っているもので、毎年六月七日の生誕日には雲浜地区区長会の主催により祭典が行われている。 昭和六十三年六月 看板寄贈者 小浜市千種一丁目 福田 晃 小浜病院の前の小浜中央公園に大きな銅像がある。  幕末の志士 梅田雲浜先生 幕末の志士 梅田雲浜先生幕末の勤皇の志士梅田雲浜先生は、文化十二年(一八一五年)、六月七日、現在の千種二丁目で小浜藩士、矢部岩十郎義比の次男として生まれた。外国船が来航、開国を要求し、我が国未曾有の危機迫る中、雲浜先生は、天皇中心の国政とする尊王攘夷論をもって日本各地を奔走し、多くの若い志士達の指導的役割を果たした。 惜しくも、安政の大獄(一八五八年)で捕えられ、翌年九月、江戸において病死、四十五年の生涯を閉じられたのであった。 思えば先生四十五年の生涯は、終始、貧苦と不運の連続であったが、これを克服し、初心を曲げず、崎門学の勤皇愛国の精神を貫徹された人生であった。 梅田雲浜生誕二百年を記念し、明治維新の先駆けとして活躍され、日本の激動期に大きな足跡を遺された梅田雲浜先生を末永く顕彰し、その御遺徳を偲び、後世に伝えるため、顕彰看板をここに建立する。 平成二十七年六月七日 梅田雲浜生誕二百年記念事業実行委員会 あちこちにあるが、小浜公園にも碑がある。  案内板がある。 梅田雲浜先生の功績  嘉永二年(一八四九)以来、外国船が盛んに来航して国交をせまり、国内ては幕府の戚令が行なわれず、内憂外患、我が国未曽有の危機に遭遇した、この時にあたり梅田雲浜先生は幕府を倒して、天皇親政の我が国本来の国体に復するようその首魁となり、全国各地を遊説して同志を募り、この実現を謀ったが安政五年(一八五八)の大獄に真先に捕えられ、江戸の小笠原邸の獄舎へ送られ取調べ中、翌年九月病没された。 思えば先生四十五年の生涯は、終始貧苦と不幸の連続であったが、これを克服し少しも初志をまけず、崎門学の勤王愛国の精神を堅持して、家族に対しても旧藩主に対しても熱誠と愛情を示されたことは、先生の辞世「君が世を思う心の一筋に、我身ありとは思わざりけり」の歌や信子夫人の「事足らぬ住居なれども住まれけり われをなぐさむ君あればこそ」の歌がこれを証している。このようにして先生の没後十年、明治維新の親政が実現し先生はその目的を達成されたのであって、その功績はまことに偉大であり、先生は今も尚全国の人々に畏敬されているのであります。 梅田雲浜先生の略度 年号 西暦 年齢 雲浜先生略歴 文化十二年 一八一五 一才 小浜市竹原三番地(旧藩邸)矢部岩十郎義比の次男として生まれ、毋は奥州白河藩士務川義である。従って初めは矢部源次郎義質といった。 文政五年 一八二一 八才 小浜藩校順造館に入学 〃十二年 一八二九 十五才 京都に上り、堺町二条、望樟軒に通学。 天保元年 一八三〇 十六才 江戸に赴き、小浜藩儒山口菅山に就いて崎門学を学び(天保十一年二十六オで奥義を極めて帰国す)この頃から姓を祖父の梅田氏を昌し諱と定明と改められた。雲浜はその号である。 〃十二年 一八四一 二十七才 近江大津の仝学の先輩、上原立斉に就き更に研究しようとしたが立斉は雲浜の学問の深遠なのに敬服し、同友として遇し大津に湖南熟を開き、子弟を教授す。 〃十四年 一八四三 二十九才 六月、兄、矢部義宣江戸で病没す、九月大津を去り、京都に移り、望楠軒の講主となり、子弟を教育す。 弘化元年 一八四四 三十才 春、上原立斎長女信子と結婚 〃三年 一八四六 三十二才 長女竹子生まれる。 嘉永三年 一八五〇 三十六才 小浜藩に海防の必要に関寸る意見を申立てる。 〃五年 一八五二 三十八才 長男繁太郎生まれる。小浜藩政につき、再三、上書直言したため、七月士籍を削られ浪人となり、八月一乗寺村へ転居。 〃六年 一八五三 三十九才 正月京都へ転居。ペルリ浦賀に来航。 安政元年 一八五四 四十才 ペルリ再び浦賀に来航、吉田松陰、烏山新三郎等諸藩有志と対外策を協議し、引き続き水戸に武田耕雲斉等を訪ね、尊攘論を力説、更に福井藩を訪ね、各藩の情勢を告げ時局の急務を説く、露艦突然大阪湾に入港、近畿地方騒然となり、大和十津川郷士等雲浜を推して、露艦の撃滅を計る。雲浜は「妻臥病床児叫飢」の詩を賦し決死の覚悟で出かけたが、露艦退去ため果さなかった。 〃二年 一八五五 四十一才 妻信子の病勢増進し、三月二日没す(年二十九才)京都安祥院に葬る。六月、大和国村島内蔵進の長女、千代子と再婚す。 〃三年 一八五六 四十二才 長男繁太郎病死(安祥院の母の処に葬る)。僧月性と紀淡海峡防備について要談、月性を紀藩に派遣、防備施設の必要をすすめる。 十一月、長州萩に毛利家を訪ね、同藩の奮起を切望懇談かる。吉田松陰と面接、爲に松下村塾の額面を揮毫する。一月、青蓮院宮親王の信任を得て参殿、米国との通商条約許せられぬよう申し上げる。 〃五年 一八五八 四十四才 九月三日、旧藩主、酒井若狭守京都所司代に任ぜられ赴任の途中、藩主の所司代就任は朝敵となり、藩の危機に関すると直言す。 九月七日、勤王の首謀者として最初に捕縛される。六角の獄に移される。十二月、京都より江戸に檻送される。 〃六年 一八五九 四十五才 獄中、病気となり、九月十四日午前七時獄死す。 没後の光栄 … 『遠敷郡誌』 梅田源二郎 小濱藩士矢部岩十郎の子にして定明又は義質と名け、通稱源二郎と稱し雲濱又は湖南と號す、祖父は同藩士梅田武兵衛の子にして来って矢部氏を嗣ぎたる縁故を以て源二郎は梅田姓を冒す事となれり、少年の頃より學問を好み氣慨に富み山崎闇斎派の學者山口菅山に學び、諸書を讀破して天下の形勢を察し藩を去り京都に出て諸方を遊歴して藤田東湖、佐久間象山、高杉晋作、久坂義助等の學者志士と相識り、尊王攘夷の説を唱へ海防の急務を説く、安政元年露國軍艦大阪灣に来り米、佛、英の商人等武相の間に入るに及び、雲濱は幕府の内に對して甚専横にして外交上には優柔無能なるを憤慨し、長州藩に説きて大和地方の動王家と連絡せしめ一味と共に水戸中納言に密勅を奏請し、討幕の擧に出でんとするや謀洩れて安政五年三月大老井伊直弼によりて頼三樹三郎等三十餘人と共に捕縛され江戸に檻送され翌年牢死せり、時に年四十五。. 『京都新聞』(99.07.25) *おんなの史跡を歩く39**梅田 信子**葉山観音(京都市左京区)* *志士・雲浜の妻 極貧に耐え* 滋賀県高島郡新旭町は四年前に町制四十周年を迎えた。同町教委は記念事業として小中学生向けのふるさと学習副読本「新旭の人物ものがたり」を発行、以後、第二集、第三集までを出している。その第二集の「上原立斎と娘信子」に登場するヒロインが、幕末の志士、梅田雲浜(うんびん)の妻で、今回の主人公の信子(しんこ)だ。 執筆したのは同教委郷土資料室嘱託の石田弘子さん。信子の父、立斎は同町内の旧北畑村の生まれ。大津に出て、楠木正成を慕い手本とする望楠軒学を学び、上原塾を開いた。信子は一八二七(文政十)年に大津で生まれた。みんなにかわいがられ、書道を学び、絵画を好み、琴の腕前は相当のものだったという。またなぎなたのほか和歌にも優れていた。 崎門学の大御所 小浜の梅田雲浜(一八一五-五九)は、藩校で崎(き)門学=山崎闇斎系の学派=を学び、十五歳のとき京都に出て望楠軒に入門。江戸にも出て勉学に励んだ志士だ。四一(天保十二)年、大津の立斎の門をたたいた。立斎は、雲浜の学問がはるかに進んでいることを知り、塾藍にすえた。雲浜は後に独立して湖南塾を開く。現在、大津市の長等小学校の前の「梅田雲浜先生湖南塾址」の石碑がその歴史を物語る。 雲浜は三年間の大津滞在後、京都にもどり望楠軒の講主に推挙され、崎門学の大御所となった。雲浜は貧乏を理由に固辞したが、その識見と人柄にほれこんだ立斎夫妻のたっての願いで、四六(弘化三)年、信子と結婚した。雲浜三十歳、信子十八歳だった。 京都市伏見区羽束師在住の大西荘三郎さんの妻、寿満子さんは雲浜の実弟の曾(ひ)孫。大西さんは結婚後、そのことを知って以来の雲浜研究家。若州梅田雲浜先生顕彰会京都府本部長などの肩書を持つ。その大西さんの調査によると、雲浜夫妻は赤貧洗うがごとく、結婚後十年余りの間に、木屋町二条の二畳の部屋から安政の大獄で幕府に捕らえられる烏丸御池上ルの家まで、九回も転居したという。海防の必要性を主張した意見書が、藩政批判とされ小浜藩士の身分は剥(はく)奪、望楠軒からも追われたことも加わって、その日の食費にも事欠くほどの極貧に陥った夫婦は、洛西の高尾や洛北の一束寺のあばら家などを転々としたという。 困窮ぶりを歌に 「樵(こ)りおきし軒の積木も焚(た)きはてて 拾ふ木の葉の積る間ぞなき」-一乗寺の葉山観音の境内でわびしい生活をしていたとき、信子は困窮ぶりを歌にしている。信子は村人に生花や裁縫を教えたり、針仕事などしてしのいだという。 しかし、雲浜は国事に多忙をきわめた。五三(募永六)年、ペリーが来航、翌年には日米和親条約が結ばれる。雲浜は吉田松陰「らと連絡をとって尊攘運動を行い、この年の秋にはロシア艦隊に対処するため、同志と大坂へ向かう。この時に雲浜が作った悲壮な漢詩は有名だ。 「妻は病床に臥(ふ)し 児は飢に号(な)く 身を挺して直ちに戎夷(じゅい)に当らんと欲す 今朝の死別か生別か 唯皇天后士の知る有り」 この時、病気の信子と長女竹子、長男繁太郎を残しての苦しい出発だったが、信子はにこやかに送りだしたという。信子は次の年の五四(安政二)年に二十九歳で病死、一年後に繁太郎も病死した。雲浜はその後、五八(安政五)年、安政の大獄で捕らえられ、江戸へ送られて次の年に病死している。 夫を信じ明るく しかし、これほどまで貧に苦しんだ雲浜だが、霊山歴史館(京都市東山区)の木村幸比古学芸課長は、彼が学問だけでなく商才にもたけていたとする。例えば現在の西京区・樫原の商家に長州物産所を開設させ、京都の呉服など、長州の塩干、半紙、ろうなどを交易させ、その利益から資金を得ていたという。だが、そうした資金は活動費として政治に投入されたと考えられるという。それならば、どうして妻子を泣かせたのか…とも思うが、それはさておいて、信子自身は、次の短歌にあるように夫を信じて強く明るく生きようとしたことに救われた思いもする。 「事たらぬ住居なれどもすまれけり われを慰む君あればこそ」 … 明治42年当地で没した。  詳しくは 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 千種1~2丁目の主な歴史記録『新わかさ探訪』 *薄命の佳人山川登美子 若狭のふれあい第42号掲載(昭和62年1月14日発行) *白百合のような気品と熱き心を秘めた歌人 与謝野晶子、増山雅子とともに明星歌壇の三閨秀(優れた女流作家)と呼ばれた山川登美子-29歳の春、桜の花が歌るように世を去った小浜出身の歌人です。 理想化され美化された世界に生きようとする明星の歌人たちの中で、登美子もまた青春を歌い、胸の高鳴りを31文字に詠み込みました。その歌は晶子のものと比べ、より清く気品に満ちていると評価されています。 手づくりのいちごよ君にふくませむ わがさす紅の色に似たれば 21歳になったばかりのころの歌。与謝野寛(歌幹)が主宰する新詩社の機関誌『明星』第4号に掲載。 髪ながき少女とうまれ しろ百合に 額は伏せつつ君をこそ思へ 明治38年(1905)に刊行された登美子・雅子・晶子3人の合同歌集『恋衣』に収められた巻頭の歌。 紅梅にあわ雪とくる朝のかど わが前髪のぬれにけるかな 小浜の生家での少女時代を回想して詠んだ歌です。 山川登美子(戸籍とみ)は、明治12年(1879)719日、遠敷郡竹原村(現在の小浜市千種1丁目)で父貞蔵、母ゑいの四女(8人兄弟の第6子)として生まれました。山川家は、代々小浜藩の役職を務めてきた家柄で、登美子は何不自由なく育ちました。15歳で親元を離れて、長姉の大阪の嫁ぎ先からミッション系の梅花女学校に通い、そのころから雑誌などに投稿を始めています。 明治33年(1900)に『明星』が創刊され、与謝野寛、晶子らと交遊を深めるなかで、登美子の才能は磨かれていきました。父親の命により、不本意ながら同族の貿易商、山川駐七郎と結婚をしますが、わずか2年で夫を肺結核で亡くし、自らも病魔に侵されました。登美子の生前唯一の歌集『恋衣』は、夫の死後、上京して日本女子大に在学中、刊行されたものです。 闘病のため小浜の実家に戻って1年余りののち、父親のあとを追うように明治42年(1909)4月15日、29歳の短い生涯を閉じています。 父君に召されていなむ とこしへの 春あたたかき蓬莱のしま 登美子が死の2日前に詠んだ辞世の歌です。 山川家は ほぼ昔のままの姿で現存しています。その広壮な屋敷は、父貞蔵が明治40年ころに建て直したもので、登美子の少女時代の家そのものではありませんが、白い妻壁の母屋、賓客用の玄関、闘病生活を送った離れなど、明治期のたたずまいを残しており、登美子の歌の世界が浮がび上がってきます。 登美子が育った若狭の風土、そして厳しくも温かい武家の家系--つつしみを美と意識する心が、登美子の歌を純情清かなものにしました。その歌は、没後100年近くを経た今日も、人々の心のうちの澄んだ琴線に触れて響きます。 千種1~2丁目の伝説『越前若狭の伝説』 雲月宮 (上竹原) 千種(ちぐさ)の森の雲月宮松林寺は、行基の作の千手観音を本尊としている。貞観十二年(八七〇)ここに祇園(ぎおん)の牛頭(ごず)天王を祭った。延喜四年(九〇四)菅原道真か安楽寺にて死に、翌年その霊か京都にて災いをなした。そのとき神霊が当国久須屋(くずや)岳に現われ、千種の森に移った。 そのとき牛頭天王の神主に左波近俊という者かあり、羽賀寺の僧と、この霊は神であるが魔物であるか論議し、真偽を確かめて、ここに天神の社を安んじた。しかるところ十日ほどして、半夜のうちに寺の前に長さ一・五メートルほどの松と梅かはえ、十五日たって梅はかぐわしい花をつけ、松は緑の枝となった。 (社寺由緒記) 天満神社は広峰神社の境内にあり、古来雲月宮と称する。延喜四年(九〇四)二月霊光が久須夜(くずや)岳から千種(ちぐさ)の森に来たり、月の出たようであったので、この名がある。 (遠敷郡誌) 千種1~2丁目の小字一覧千種一丁目 新田 下向イ 荒堀 下向 溝川 馬見 阿南 千種二丁目 東広浜 勝間 千代 千種 水取下 関連情報 |

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『遠敷郡誌』 『小浜市史』各巻 その他たくさん |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2021 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||