|

若狭姫神社(わかさひめじんじゃ)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

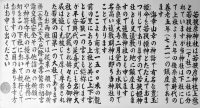

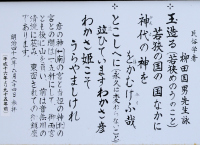

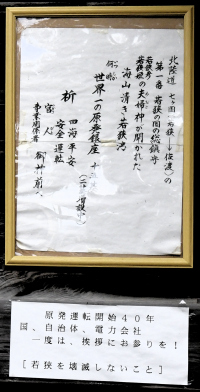

若狭姫神社の概要《若狭姫神社の概要》  「鎮守の杜」とはこうした杜かと、ウワァァァと圧倒される「千年杉」が迎えてくれる、カメラに全体象を納めるのは難しい巨木、その姿を写すと誰かに叱られそうな神々しい聖樹。一度この姿を見れば一生記憶に残るであろう。 創建以来、裏山一帯は人の手が入ることを禁じた神域なので、少なくとも奈良時代以前からの自然がそのままに残されている(県天然記念物)。若狭のシンボルであろうか。これが日本の古い信仰の特徴であろう。自然を破壊するような者は日本人とはいいがたい、人とも呼びがたい、勝手に思い上がっているだけの愚者であろう。 『郷土誌遠敷』 若狭姫神社は若狭彦神社とともに若狭一の宮と称され、今日もなお人々の尊崇が厚い。養老五年(七一二)に創建されてより社地の変遷がないので、裏山には若狭地方の暖地性広葉樹林の社叢が発達して神社の荘厳さを保っている。 裏山の社叢は、中央から右側はイノデ、タブ群集、左側端および上部はヤブコウジ、スダジイ群集となっている。社叢を段階的にみると二十メートルくらいの高木層にはタブノキ、スダジイ、カゴノキ、ムクノキ等がみられる。十~十五メートルの亜高木層にはヤブツバキ、ヤブニッケイ、ウラジロガシ等があり、二メートルくらいの低木層には、ヤブツバキ、スダジイ、ヒメアオキなどがみられる。林床にはシダ類が多く、特にベニシダ、フモトシダ、ヒメカナワラビ、オニカナワラビ、イノデ、オオバイノモトソウなどが多い。この社叢で特記すべき植物はカゴノキとムクノキの自生と思われるものがあることであろう。特にカゴノキは直径九十センチの巨木で、樹下には稚樹もみられる。 裏山に登り社の右側を行くと小道があるが、登るに従ってタブの巨木が頭上をおおう。それは古代の若狭の人々が経験した自然環境をしのばせてくれる。このような自然林に近い社叢は若狭地方の自然環境復元の資料としても貴重なので、見学者は小道からはずれ、林床を荒らすことのないようにしてほしい。 尚、神社の境内には遠敷の千年杉として名高いスギの巨木がみられ、千古厳然として聳立する様は見事である。  若狭彦神社は若装彦神社(上社)と若狭姫神社(下社)の二社に分れていますが当神社は下社にして上社より六年の後奈良時代の養老五年(七二一)の鎮座であります 海幸山幸の神話で有名な豊玉姫命を若狭姫神とたたえておまつりしてありますので若狭姫神社とも又遠敷の地に鎮座ましますので遠敷神社とも申します奈良東大寿二月堂のお水取りで名高い遠敷明神は即ち当神社のことであります ここより南方一五〇〇米の龍前の里にある上社と共に上下宮とも若狭一の宮とも総称しますが平安時代の延喜式にも名神大社として記載され赫々たる御神威は遍く光被して厚く尊崇された若狭の国第一の大社であります なお両社では従来一般の御祈祷(家内安全厄除生業繁栄初宮詣交通安全その他諸々の祈願)や神符守札の授与その他社務一切をこの下社において執行しておりますのでご用のあります方はお申し出ください  『郷土誌遠敷』 若狭一之宮 一之鳥居(石の鳥居) 日本は、日露戦争に勝利し、五大強国の仲間入りを果たし、皇威は宇内満ち満ちていた。(日本の自惚れか)激動の明治四十五年(一九一二)七月三十日にその幕を閉じたのである。皇太子、明宮喜仁殿下は即位し、大正と改元、大正時代にはいる。 この大正天皇の即位の大典と、若狭一之宮の彦神・姫神の御降臨一千二百年を記念して、若狭一之宮に華表(鳥居)を建てる事になった。位置は丹後街道よりの下社への入り口(元木製の鳥居があった。)で、石材(御影石)製にと計画され、加納宮司以下、神職、氏子総代、区長等が一丸となって、その勧進に携り、元小浜藩主の子孫にあたる酒井忠道伯爵を筆頭に、多くの金銭の寄付があり、大正四年(一九一五)に完成をみたのである。 このときは、小浜まで氏子総出で、島居の石材を曳きに行ったのである。その当時の状況は写真で見ることが出来る。当時、この大島居は嶺南随一のものであったが、昭和七年(一九三二)に小浜の八幡神社の大島居が建立され、その首位を譲ったのであった。なお、石工は小浜広峰の上原石材店「石長」である。 集められたお金は、酒井伯爵三百円を筆頭に東京、大阪、京都等と外地朝鮮等での成功者、有志よりの多額の寄付を仰いだのであった。もちろん地元、氏子からの寄付も多額で総額は千百十九円四十七銭余と記録にある。米一石(一五〇キログラム)の値が十円八十銭である。 『郷土誌遠敷』 五香屋は、昔から若狭一の宮の宮総代を務める家柄である。伝えられているところによると、若狭姫神の神託によって、秘薬の製法を授かり、門外不出の秘伝となった“五香”だという。 この地方では、生まれたての乳児には欠くことの出来ない薬だったので、近在はもとよりかなり遠方からの購買客もあったのである。 五香とは五種の薬草らしいが、内容は一子相伝のもので、門外不出のものである。 若狭姫神社の境内参道となるが、この周辺はかつては門前の市(遠敷市庭)として賑わったという。東西に走る丹後街道と南へと続く鯖街道の交わる交通流通のセンターであった。 若狭彦神社や神宮寺のある上手側周辺は宗教地域の感があるが、当社の周辺は下町、経済流通で下支えしてきた、庶民の生活地区の感である。あったというべきか今は人の気配がない…、当社正面の遠敷小学校も昨年閉校となった、私の村の与保呂小学校くらいの児童数であった。  県道35号(久坂中ノ畑小浜線)↑を渡った所にある。(車はここに留められる。川と道路の間に少し余裕がある)  社前の音無瀬川(農業用水)に沿って立派な石垣と玉垣がある。 木の鳥居をくぐると社務所や随神門。   おおまかな沿革 「三代実録」貞観元年(859)1月27日条に正三位より従二位に進んだとあり、享禄5年(1532)の神名帳写には「正一位勲三等 若狭姫大明神」とみえる。鎌倉時代以降、国衙の在庁官人らと深いつながりをもち、文永2年(1265)の若狭国惣田数帳写によれば広大な社領を有した。  祭神・大山咋神(山の神) 例祭・五月三日 相殿の神・夢彦神 夢姫神 宗像神 愛宕神 琴平神 稲荷神  祭神・玉依姫命 豊玉姫命(若狭姫神)の妹神 例祭・三月二十日  祭神・玉守明神 例祭・四月十九日  豊玉姫はのちの浦島太郎伝説の乙姫様の原型で、日本人なら三つの子でも知らぬ者はなかろう乙姫様のことである。隣の中宮神社の玉依姫は彼女の妹である。当社は竜宮城といったことになるのかも。。 彼女は海の神の娘で、そのまことの姿は八尋鰐であった。鵜の羽根で葺いた産屋で子を産んだ。南方系海人が信仰した神であったことがわかる。豊玉姫の玉とはパチンコ玉のような玉のことでなく、タマシイ(魂)のタマでlifeのことである。パソコンゲームの主人公が持っているlife何点とかいうあのlifeである。0になればゲームオーバーである。海のかなたにいるという豊玉姫はlifeを豊かに持っていて、それを分けてもらってワレラは生きていく、lifeを入れた玉手箱を持ってワレラは此の世に生まれてくる、大切にあつかわないと、手箱を開いたりすれば、lifeは煙となって消え、その持ち主の命はゼロとなり、人生ゲームは終了する。その人によって分けてもらったlifeの量はちがう、神のなさることなので、自分が何点もらったのかはわからない、life点は多い人でも100点で、1年に1点ずつ砂時計のように確実に減っていく、大事にしてもだいたい100年もすればゼロになる。豊玉姫は安産育児の神としても信仰されている、我が子に大きなlife点を分けてもらえないかと祈る親心であろうか。 豊玉姫はじめその父の海神(綿津見命)を祖とする一族は巨大なもので、安曇氏や尾張氏も彼女の兄弟の裔だと称している。日子坐王・丹波道主の系統や丹後海部氏系もこれに含まれると思われる。今の日本人なるもののベースとなった集団である。 中国南方を故地とする大きな海人集団の一波一群が、弥生文化を携えて若狭にもやってきたものと思われる。『倭人伝』がいう「倭の水人」であろう、彼らの所有する者は「タン耳・朱崖と同じ」と記している。「儋耳・朱崖」は今の海南島(中国最南端のトンキン湾を抱く台湾くらいある大きな島、儋州という地名もある)の地名で、ハノイやマカオ、香港の近くである。『倭人伝』としてはこのあたりを故地とする種族と見たのであろう。お互い米を食い、顔の見分け付かないほど似ているから、だいたいは当たっているのであろう。  当初当社を祀った海人族は自らを何と名乗っていたのか、和朝臣赤麿以前、天長6年(829)以前が知りたいが、文献的にはわからない。考古学的には平城宮出土木簡に「□遠敷郷丸部臣真国□」があり、当地にワニさんがいたことは間違いなさそうである。 和朝臣は大和国造家の同族だろうから、椎根津彦の裔で多氏系、青海神社や丹後海部氏、久美浜王朝などと同じ一族かと思われ、ワニ氏と無縁な氏族でもない。 縁起は、若狭姫は養老5年(721)に、白石の上に垂迹し、白雲の中に白馬に乗った唐人のような女性であったという、これは豊玉姫ではない、若狭彦・白石神社系の力が強かった時代に書かれたものであろうか、豊玉姫については何も伝えていない。いろんな勢力が行ったり来たり、国家権力もからんできていたのであろうか。 地元庶民の豊玉姫信仰はいつも強く、祭神までを若狭姫に替えてしまうことはできなかったのであろう、社名だけは若狭姫、しかし祭神は豊玉姫。どちらも姫だが、素性はまったくちがうものである。 近くに「ワニ街道」と呼ばれる道が残り、古くからワニ氏がタマを作っていて、その彼らが祀った社が「玉守神社」だと伝わっている。祭神の誠の姿が「八尋鰐」である、などからもワニ氏がいたのではなかろうかと思われるのである。 この海辺に拠点を築いたワニ氏が今の鯖街道を通り、内陸へも入り近江の和邇、大和の和爾などの元になったのではないかの見方もある。 当地は水銀や銅が採れた地で、銅鐸を作るナガ氏というのがいたそうだが、彼らは追っ払われた、水銀を求めて丹生氏や紀氏、その後裔か遠敷氏の地でもあった。 その地にあるため「遠敷神社」とも称された。  その案内板がある→ 「北国紀行」(明治40・6・24)に、 國分を過ぎて遠敷村、若狭姫神の御社に詣づ。彦の神の宮は是よりなほ十五六町奥なりときゝて、え詣でず。門前の町に瑪瑙細工をなす家あり。古くからの事なるべし。此店に北海道檜山小林區の瑪瑙公賣の告示が貼付せられて居る。何と無く興味あり。 玉造る若狭の國の國なかに神代の神ををかむけふ哉 とこしへに竝ひていますわかさ彦わかさ姫こそうらやましけれ   『遠敷郡誌』 若狭姫神社は若狭比賣神とも記され二宮又は下宮と稱す、祭神は豊玉姫神にして、遠敷村遠敷區に在り、養老五年二月十日影向すと慱ふ、神名帳考證に若沙那賣神、稚産宣命、若沙那賣爲東、天文五年、一宮禰宜笠朝臣慶繁、類聚國史云、天長六年若狭國比古神以和朝臣宅継爲御主、河内國鐸比古神社、鐸比女神社、若沙那賣神爲東爲春とあり、右兩社を合稱して遠敷明神又若狭一宮遠敷上下宮等と稱し来る、延喜式には若狭比古神社二坐名神大とあり。續日本紀に寶龜元年朝廷伊勢朝臣諸人、佐伯宿禰老を遣はされ、鹿毛馬一疋を若狭彦神に獻ぜられし事見ゆ貞觀七年正月京畿七遠諸神進階の時、從二位勳八等若狭比古神を正二位に若狭比賣神を從二位に昇階せられ、次で嘉祥四年正月天下諸神從五位以上の神に一階を増されし時、若狭比古神は從一位に若狭比賣神は正二位に進み、天慶三年正月天下諸神を増されし時、若狭比古神は正一位に若狭比賣神は從一位に進まれ、永保元年二月天下諸神に一階をされし時、又正一位に進まれし事、正史及び社記に見ゆ寛仁元年九月御一代一度北陸道に奉幣せらるべきにより蔭中大中臣頼宜若狭に遣ひし若狭比古神に紫綾蓋一蓋、平文野劒一腰、五寸鏡一面、平桶一口、平文野桂一本を納めし事あり「左經記」。 天長六年三月和朝臣宅繼を以て若狭比古神神主社官と爲し、笠朝臣と稱せし事類聚國史に見ゆ、敗狭守護職次第等の書に據れば、應永十二年八月十六日臨時祭あり、守護一色詮範の次子兵部少輔範貞行事となり流鏑馬を行ふ、役所代新三郎安倍忠俊勅使となる、応永十五年十一月二十一日、神宮改造に付假殿へ御遷宮あり、安倍忠俊勅使たり。同二十九年九月二十八日、造営の事畢りて遷宮の儀あり、嵯峨大覚寺門主及守護代山城三方入道常忻等祭儀を行ひ、雅樂助安倍某勅使たり、天文七年十一月武田信豊上下宮修理職の事を禰宜大夫慶繁に命じ、淺野長政、羽柴勝俊、京極高次等代々の領主禁制状を出し神領十石餘を附す、正保二年藩主忠勝神殿を修理し代々の神領以前の如くにして明治に及ぶ。 神領に關しては別項莊園の條下に記述したる如く多くの神領あり、牟久氏の所領及常満保供僧職、神宮寺領等と共に當郡内に於て一大勢力を有せしが、次第に分割されて私領に沒入せらるるもの多く就中牟久氏の所領として處分されしもの甚が多かりし如し。 參考 此社創始の慱説としては縁起に上の宮は元明天皇和銅七年天津日高彦火々出見尊笠節文が夢裡に告げて曰く、我此國に鎮り居らん疾く神殿を造り仕へ奉れと節文假殿を白石に營み白馬に跨り、處々を巡りて社地を覓めしが多田獄の東北麓に一夜數十株の松樹生じて茂林を成す、節文其霊地なる事を知りて神殿を其地に建て假殿より遷し奉る時に霊龜元年九月十日なり下の宮は養老五年姫宮鵜の瀬に影向あり、二月社地を卜定し九月社殿造営成りて奉安す云々。 牟久氏の所傳も同様にして鎌倉時代に成れりと覚しき縁起及牟久氏代々の像を書き繼ぎて近世に及べる繪巻物一巻及牟久氏系圖一巻を藏せり。 遠敷區有にして、今同区神通寺に藏せる大般若經六百巻は弘法大師の真筆と傳へらる、古寫經にして元當社の寶物にして祈檮の際は転讀されたるものなり。同村龍前區蓮華寺に保管せるは若狹一宮本地藥師如來にして、寛治二年の背銘あ心、大正十年國寳に編入さる、又同區有の梵鐘は元當社に属す、暦応四年の銘文あり、本郡最古の金石文たり。 本殿の裏山   原発にはカンカンのご様子である。明通寺の中嶋住職も怒っておられるし、原発関係者すべてがあまりにも至らぬばかりに当然ながらも宗教界からの反発も強烈である。 随神門の人がよく見える所に掲げられている。 北陸道七ヶ国(若狭→佐渡)の第一番 若狭の国の総鎮守 若狭彦 若狭姫の夫婦神が開かれた 海山清き若狭湾 何時(いつしか) 世界一の原発銀座 十五基 (二基増設中) 祈 四海平安 安全運転 官人(つかさびと) 事業関係者 御神前へ 原発運転開始40年 国、自治体、電力会社 一度は、挨拶にお参りを! [若狭を壊滅しないこと] 天皇さんや国使はもとより、領主などもまずは参拝し、宝物を奉納したり、社殿を建てたり、土地を寄贈したりして敬ってきた。 その土地の神々を軽く見たり無視しているような者は、その土地全体を軽く見て無視しているのである。いまさら小手先の小細工はしてみても、ワシは神仏よりもずぅっとエライ、ワシさえよければいいんだの姿勢がマル見えである。世間の裏で小判を貰っているような超時代遅れのヤシ商人どもが抱きそうな、己が分をわきまえぬ妄想である。原発に未来はない。 若狭姫神社の主な歴史記録『大日本地名辞書』 若狭遠敷神社。遠敷村に在り、国幣中社に列す、上下の二宮に分れ、下宮は遠敷駅に在り、即延喜式若狭比売神社、名神大とあるに当る、上宮は東南八町大字龍前に在り、即延喜式若狭比古神、名神大とあるに当る。 遠敷大明神は、若狭国神階記に二座并に正一位勲三等とありて、康暦四年、法眼円海上宮の鳧鐘を懸奉り、応永十二年守護一色詮範臨時祭を行ひ、流鏑馬を観る税所代安倍忠俊勅使の事を行ふ、同廿九年造営遷宮、安倍稚楽助勅使代たる事若狭守護次第記に見ゆ、祭日には浦の海人魚味を献ずるを例とす。〔郡県志旧事考〕 ○神祇志料云、遠敷神は伝へ云ふ彦火火出見命豊玉媛也、〔一宮縁起、諸神記、神名帳頭注〕と、按に古事記新撰姓氏録に大和国造大和宿禰は椎根津彦の孫裔也、又旧事本紀に、火火出見尊海神の女玉依姫を娶て生み坐せる子、武位起命は大和国造等の祖とあるに依て考ふるに、武位起命は即椎根津彦の父にして、火火出見尊は即其御祖に坐を以て、此国に住る大和ヤマト氏其祖神を祭りし者なる事著く、且一宮縁起等の説又拠あり、天長中和朝臣を本社の神王とせるも亦此故也、唯豊玉媛は玉依姫の誤に似たり、然れども今?く改めず、姑く旧文に従ふ、即当国一宮也、神護景雲四年、若狭目伊勢諸人を遣して鹿毛馬一匹を若狭彦神に奉らしめ、〔続日本紀〕大同元年神封十戸を充給ひ、〔新抄格勅符〕天長六年和朝臣宅継を神主とす、〔類聚国史〕即彦火火出見尊の神孫也、〔旧事本紀、参取続後紀〕貞観元年、従二位勲八等若狭比古神に従二位、正三位若狭比(口編に羊)神に従二位を授け、〔三代実録〕延喜の制名神大に列り、〔延喜式〕後一条天皇寛仁元年、一代一度奉幣使を遣して、紫綾蓋、野剣、乙箭、鉾桶、線柱等の神宝を奉る、〔左経紀〕文永五年、将軍久明親王教書を下して異族を降伏コトムケしむる事を祈り、〔当時文書〕正平元年御卜に神事を穢し奉れる御祟ありと云を以て、使を遣して社司に中祓を科せしめき、〔宮主秘事口伝〕凡毎年上宮祭五月十日、海人贄を捧げ、卯月臨時祭を行ふ、下宮二月九月十日を例祭とす、此日西津郷堅海荘の海人鮮魚を奉り、酉日臨時祭を修む。〔官社私考〕○按に此遠敷神は海人(海人の事は若狭国の条の和加佐を参考すべし)の崇敬せる由、東大寺要録にも見え、実に当国在住の和氏の氏神にまししならん、当国又青海神社ありて、和氏同族青海首の氏神なりと思はるれば也、其和氏も青海氏も海人を統べて朝廷に奉仕し、後世在庁税所を海部(安倍にも作る)と云ふも、疑ふらくは本社の氏子にして国府衰へけるより勅使代を勤めしごとし。 続紀、神護景雲四年若狭彦神に馬を献ぜられしは、平城京東大寺二月堂の祠の事なれど、彼祠は此なる神をば当時実忠和尚が迎祭したる也。古人云、実忠和尚被始六時行法時、二月修中初夜之終、読神名帳、勧請諸神、由茲諸神悉影嚮、或競興福祐、或諍為守護、而遠敷明神恒喜猟漁、精進是希、臨行法之末、晩以参会、聞其行法、随喜感慶、堂辺可奉献閼伽水之由、所示告也、時有黒白二鵜、忽穿磐石、従地中出、飛居榜樹、従其二迹、甘泉湧出、香水充滴、則畳作石、為閼伽井、其水澄映、世旱無涸、彼大明神、在若狭国遠敷郡、国人崇敬、具大威勢、前大川、川水平良、奔波湧流、由献其水、河末湯尽、俄無流水、是故俗人号無音オトナシ河云々、然則二月十二日夜、至後夜時、練行衆等、下集井辺、向彼明神在所、加持井水、以加持故、其水盈満、于時汲取入香瓶、不令断絶、自爾相承遂為故事、従天平勝宝之此、至于今時及四百歳、雖経数百年、其瓶内香水、清浄澄潔、飲者除患、身心無悩、猶如無熱池八功徳水矣。○又按に、蝦夷語に水をワッカと云ふ、実忠が閼伽(梵語、水の義)をば若狭神より獲たりとあるに偶合する所あり、奇と謂ふべし、国名は神名より起るなれば、猶一考を要す。 関連情報 |

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『遠敷郡誌』 『小浜市史』各巻 その他たくさん |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2020 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||