|

事代(ことしろ)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

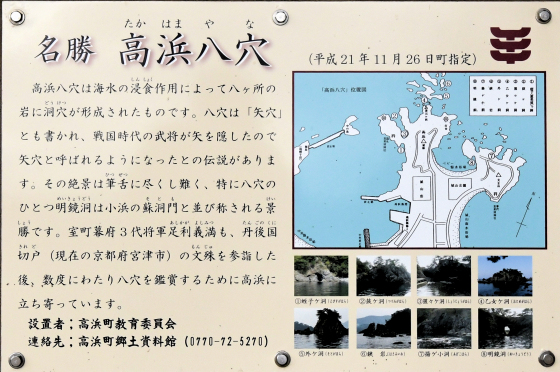

事代の概要《事代の概要》 城山公園や町営国民宿舎城山荘がある景観のすばらしい所の一帯である。外海に面しているので舞鶴湾あたりの波とはエネルギーが違う。  若狭湾に面した漁業地域の南浦、旧丹後街道沿いの商業地域である本町とに分かれる。上写真の左側山に永禄8年に築城された高浜城趾がある。海水浴の名所、今は波乗りの名所になっている。 元々は沖合の島だったのたろうが、古墳時代以前に砂州で陸と繋がったものと思われる。 事代町は、明治14~22年の町名で、高浜村を構成する5町の1つ。もとは高浜村町方小名本町と同村浦方の一部であった。当町域となった浦方の一部は南町・南浦町などと称していた。高浜城跡の城山に鎮座していた広峰神社が南浦町の氏神で、明治44年佐伎治神社境内へ移された。明治22年高浜村の大字となる。 事代は、明治22年~現在の大字名。はじめ高浜村、明治45年からは高浜町の大字。 《事代の人口・世帯数》 (事代+本町)378・177 《事代の主な社寺など》  城山には城山古墳群や八穴と呼ばれる明鏡洞・乙女ケ洞・揚ケ小洞・狸々洞・数ケ洞・蛭子洞・鋏洞・外ケ洞の8つの洞穴がある。明鏡洞以外は外海に面していで波高しの日は危険すぎる。 城山古墳(実測図23・24・写真4) 城山陸繋島の西麓直下に所在した古墳で、観光施設整備工事で発見されたが破壊されてしまった。やや小形の自然石を用いて構築された小ぶりの横穴式石室であったといわれる。 出土した須恵器から六世紀の第Ⅰ四半期~第Ⅱ四半期にかけ築造されたことがわかる。その後六〇〇年を前後するころまで追葬が行われていたことが判明している。.(『高浜町誌』)  子生川の河口、西福寺の隣に鎮座する。町名にもなっている事代主命を祀る。 左に「恵比須神社」、右に「大神宮」の石柱がある。神明造りの鳥居がある。 『高浜町誌』に

金米橋から、子生川河口左岸にある。その奥に恵比須神社がある。 『高浜町誌』に 浄土宗 木津山西福寺 一 所在地 高浜町事代(本町) 一 開 創 永禄元年正月 日(一五五八) 一 開 基 真澄大法師 一 本 尊 阿弥陀如来 脇士 観音菩薩勢至菩薩 一 檀信徒数 五〇戸 一 由緒沿革 若狭国小浜天台宗西方寺開山真隆大法師を開基と仰ぎ、浄誉上人を開山にたて、以来二十世を数える。 開創は永禄年間と伝えるが詳細については不明である。 寛永一九年四月慶春上人当寺を再興、延享二乙丑年には庫裡、表門の再建をみたが惜しくも文化一四丁丑年六月諸堂宇悉く類焼、本堂も又焼失した。 降って文政三戊辰年、知白上人今日の堂宇を再建し、かつて小浜藩主酒井家にあった弥陀三尊仏が、小浜心光寺に納まっていたのを当寺の乞いにより申し受けて本尊とした。本尊は御身丈三尺三寸(一メートル)の立像で、恵心僧都の作と伝える。 境内に小祠あり、金比羅大権現を祀ってあるが、別に由緒はない。 当寺第十五世に誠順上人あり。奇僧の名高く数々の逸話を残し、境内には記念碑がある。上人については別項〝高浜の人物〟に譲る。大正四年五月二四日示寂。 (註)若州管内社寺由緒記=浄土宗小浜常念寺末西福寺天文年中開闢也 開基は真登大法師也本尊の阿弥陀文 安阿弥作也 同書『馬居村馬居寺』の項に次の心がある。 「阿弥陀堂本尊共高浜西福寺へ参り」云々 『大飯郡誌』に 西福寺 淨土宗鎮西派 小濱常然寺末 事代字西事代に在り 境内百八十一坪 境外所有地二反六畝一歩 檀徒五十戸 堂宇〔〕由緒〔明細帳〕永徳元年正月真隆創立 寛永十九年四月慶春再興 〔郡県志〕本尊 称躍阿彌陀 (境内に金刀羅社あり、何時頃祀りしか不詳) 妙長寺 日蓮宗本國寺派 小濱長源寺末 宮崎字樋口にり 寺地六百四十一坪 境外所有地田二反九畝十三歩 檀徒四十九戸 本堂〔〕庫裏〔〕門〔〕妙見堂〔〕由緒〔明細帳〕明應年間甲州身延久遠寺十二世日意創立一時衰頽永禄年間長源寺日運中興。 〔藏幅〕 裏富山開基淨行院日運大徳文祿二癸巳年二月十四日卒 永祿九丙寅歳二月十日從逸見殿 前駿州太守天周宗登大居士 天正九辛巳年三月二十六日 寺地拜領并蒙諸役免許也 中興開基眞性院日宥大徳 正徳四甲午年八月八日卒 貞享五年四月七日從酒井靱負佐樣御代々御國印頂戴仕候故稱中興開基也 〔表天保五申午年三月十五日永照山二十三世日進誌 表…駿河守殿以堀内橘介…御祈祷被仰付…依其功…其後御城主山内〔対馬守殿〕寺西〔〕溝口〔〕堀尾〔〕丹羽〔〕迄逸見殿被爲任先例…御検地有御奉行淺野弾正殿當地被爲在御巡在此時改…久三郎殿御制札…従其木下〔〕津川〔〕次佐々〔〕 小濱御出張故御制札無之…京極若狭守殿…酒井靱負棣御代…改御役免除之御國印頂戴従其… 〔所蔵文書〕一天正十六年十一月吉日浅野久三郎成次 華押 禁制〔全郡誌沿革條写出〕 一慶長二年七月吉日木下宮内少 惟俊 華押禁制〔同前〕 一慶長七年四月吉日津川内記一義 華押禁制〔同前〕 一慶長十四年八月吉日(京極)忠高 華押禁制 同前(前同文) 一禁制 高濱妙長寺一濫妨狼藉 附竹木伐採事一自他國寄宿事 一懸諸役亊 右條々於違背之輩有之者可爲曲事者也仍如件 貞享五年四月七日 靱員佐源朝臣華押(酒井家歴代 十通 同形式) 正徳二年八月十五日修理大夫 元文二年二月十五日備後守 寛保二年三月十一日修理大夫 寶暦九年正月十五日遠江守 明和四年十月朔日修理大夫 文化四年九月朔日靱負佐 文政十二年九月朔日修理大夫 天保六年九月朔日修理大夫 丈久三年九月朔日若狭守  山城というのか海城というのか面白い所に築城している。 詳しくは 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 事代の主な歴史記録事代の伝説『若狭高浜のむかしばなし』 本町、赤尾の金米橋 本町と赤尾町の境界、子生川の下流に一つの橋がかかっている。京極高次が若狭の領主であったころ、その家臣の佐々加賀守が往来に便利なようにとかけた橋だ。いろは四十八文字にならって四十八枚の板石を敷きつめたので、「いろは橋」とも呼ばれている。 ある時、橋近くにある西福寺の阿弥陀さんの仏像を盗んだ者がいた。 「しめしめ、うまくいったぞ」 盗人は、この橋を渡って逃げようとしていた。ところが、橋に足を踏み入れると、何かしら手がだるくなってきた。 「おかしいぞ。ずんずん仏像が重くなっていくようだ」 橋を歩くたびに仏像は次第に重くなり、中ほどまで来たときにはずっしりと重くなってしまった。 「だめだ、もう持てない」 あまりの重さに、どうしても橋を渡ることができない。しかたなく仏像をあきらめることにした。 「ちっ」 苦々しく舌打ちをすると、盗人は仏像を橋の下に投げ捨てた。 その日から毎晩、橋の下に光明が輝くようになった。村人たちは奇妙な光をいぶかり、川の中を探してみると、なくなった西福寺の仏像が現われたのだった。以来、この橋を人々は〝光明橋〟と呼ぶようになり、いつからか〝こんぺい橋〟となまって呼び始めたようだ。 この橋は、昔から不浄の渡れない橋だという。かつては弔い行列も、この橋を避けて通ったそうだ。  八穴(やな)のたぬき 今はむかし、八穴(現在の城山あたり)に〝瓦屋の源助〟がいた。そこへは越前や丹後、丹波方面から多くの陶器や瓦などが船で運ばれてきて、城山と明鏡洞の間の小さな湾を商船が出入りしていたといわれる。 船の荷物は親船から伝馬船をこいで運び、丘に上げることになっていた。 ある日の夕暮れ、船が着いた。船頭は源助宅に泊まり、ほかのものは船で寝ることになった。その夜、このあたりに住むタヌキが、源助宅にいるはずの船頭に化けて、停船している船に向かって叫んだ。 「お~い、伝馬船を持ってこ~い」 親船で寝ていた使用人たちは起き上がって甲板から目をこすりながら声のする方を見たが、暗くて分からない。 「よし、わしが行ってこよう」 使用人の一人が、伝馬船をこぎだして、磯で待っていたが、船頭が現われない。仕方なく親船へ戻っていった。親船に着き、寝ようとすると 「伝馬船を持ってこ~い」 また船頭の声が聞こえた。そこで、別の使用人が伝馬船を出すことになった。しかし、磯までくるとだれもいない。しばらく待っても人影が見当たらなかったので親船に戻った。寝ようとすると、またしても声がする。 「伝馬船を持ってこ~い」 その声を聞いて、みんなはとうとう腹を立てた。しかし、船頭が呼んでいるのなら、出かけなければならない。また、別の使用人が磯へ向けてこいでいった。途中、使用人はふと考えた、〝ほんとうに船頭なら、こんな暗い夜なのに提灯なしとはおかしいぞ〟そこで、声のする方へ叫んでみた。 「船頭は、源助宅にいるはずだ。それに提灯なしとは、どうもよう分かりませんな」 それを聞いて、タヌキは慌てた。しかし抜け目なくいうのだった。 「よしよし、ちょっと待ってくれ」 そういってたぬきはき、さっそく源助の家へと走っていった。家の前へ来ると、とんとん戸を叩いた。家のものが表の戸を開けると、お坊さんが立っている。 「何か、ご用で」 「すまんが、提灯をしばらく貸して下さらんか。すぐお返ししますから」 家人はすぐに持ってきた。その提灯を手に、お坊さんは磯までやって来た。そして停泊中の船の方へ向けて提灯を高く掲げ、大きく輪をかくようにして振った。 「お~い、伝馬船を持ってこ~い」 船の甲板にいた使用人たちは磯の方を見た。浜辺で振られている提灯の明りを見て 「ああ、船頭が呼んでいるぞ、船を出せ」 今度は本気になって伝馬船をこぎだした。船が磯近くへやってくると、なんと船頭の姿が一瞬に身の丈三メートルの大入道になったのだった。その大入道が伝馬船に片足をかけようとしたので、びっくり仰天した使用人たちは、必死になって伝馬船を親船の方へとこいだ。ほうほうのていで逃げ返り、そして親船でみんなひとかたまりになって朝まで震えていたという。 事代の小字一覧関連情報 |

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『大飯郡誌』 『高浜町誌』 その他たくさん |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2020 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||