|

鳥浜(とりはま)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

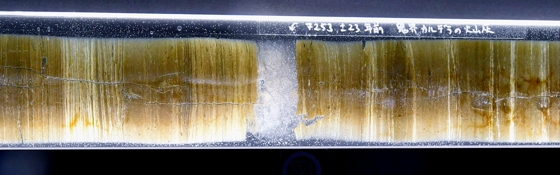

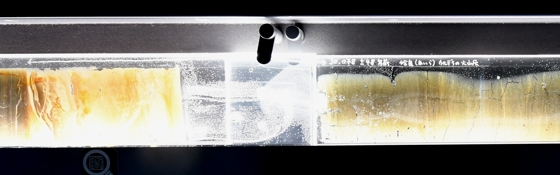

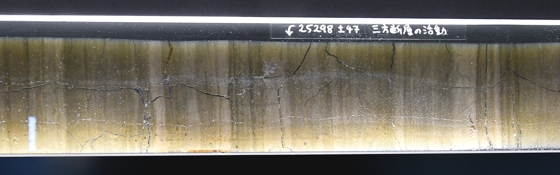

鳥浜の概要《鳥浜の概要》 町の中央部。三方湖の南岸。鰣川の河口域に位置する。鳥浜貝塚があるところ。 中世の鳥浜は、戦国期に見える地名で、弘治2年(1556)の明通寺鐘鋳勧進時入目下行日記に「百文 茶壱斤半代 鳥浜」と見える。 近代の鳥浜村は、明治7年頃~明治22年の村。「正保郷帳」には三方村と記され1,007石余とある。以後郷帳類に見えない。千田家文書に正保年間以降のものは鳥浜村庄屋が登場し、事実上独立していたと思われるが、正式には三方村から明治7年頃の分村とある。敦賀県、滋賀県を経て、明治14年福井県に所属。同22年八村の大字となる。 近代の鳥浜は、明治22年~現在の大字名。はじめ八村、昭和28年からは三方町、平成17年からは若狭町の大字。明治24年の幅員は東西6町・南北8町、戸数166、人口は男496 ・ 女460、学校1、小船130。昭和37年シテナ踊が県無形民俗文化財に指定された。同57年一部が中央となる。同62年から毎年9月23日を縄文まつりの日に制定。 《鳥浜の人口・世帯数》 807・248 《鳥浜の主な社寺など》 県道162号の鰣川橋、渡って右ヘ行けば「縄文博物館」、左ヘ100メートルばかりの場所にある。かつては三方湖が奥深くにまで広がり、これに岬状に突き出た微高地(鰣川橋の突き当たり、愛宕神社のある所)の南斜面に集落を営み、前面の水辺に廃棄活動が行われて遺跡が形成されたと見られている。   鰣川が正南北線で、手前が北になる。当時の自然環境もこうであったわけではない。  鳥浜貝塚は鰣川と高瀬川の合流点一帯に広がる縄文草創期・早期・前期に属する低湿地の貝塚、国内では縄文前期の貝塚と低湿地遺跡が共存する唯一の例。当地からは丸本舟・クシ・石斧・石鏃・ヒョウタン・土器・各種装身具などが多数出土し、縄文人のタイムカプセルと呼ばれる。出土品は河口の「若狭三方縄文博物館」で見ることができる。 案内板がある。 鳥浜貝塚(縄文人のタイムカプセル) 鳥浜貝塚は、三方湖に注ぐ鰣川と高瀬川との合流点の川床(東西約100m、南北約50m)の範囲を中心に拡がりをもち5、000年から6、000年前ごろの縄文時代前期の時期を主体とし、12、000年前ころの縄文時代草創期までの遺物が出土する日本最古の低湿地遺跡です。 当時の人々は、現在地北側の愛宕山の丘陵(当時は、湖に突き出た岬でした。)の先端に竪穴式住居を構え生活していました。縄文時代前期の時期には、食糧とした貝類、獣骨、木の実あるいは生活用具の土器、石器、木製品などか海技0mからマイナス4m付近の湖の岸辺に長期間捨てられ、これらが堆積し貝塚が形成されました。このため、全国の多くの遺跡では腐食してしまう貴重な植物性遺物などが水中の地下深くに保存されています。 1962年から85年までの10次にわたる発掘調査では、今までの定説をくつかえした日本最古の赤漆塗り櫛、石斧の柄、編物、縄やヒョウタン、リョクトウの栽培植物など多種類の貴重な遺物が多量に出土しています。これらの遺物の発見は、考古学分野と動駒骨、植物種子、木材、火山灰、花粉、年代測定、糞石などの自然科学分野の研究者が発掘調査に参加し、総合的に研究がすすめられたことによる成果といえます。 若狭町教育委員会 鰣川は大正から昭和初めに鳥浜集落の中を通っていた河道を改修したもので、高瀬川との現合流点には西から東へ 基本的な層序は下層から記せば…(一)最下層(有機物層)、縄文草創期の多縄文系土器の時期。(二)砂礫層、縄文早期の押型文土器の時期で、遺跡の南部では白色の火山灰層(約4センチの厚さ)が存在。(三)有機物層、縄文前期初頭、羽島下層Ⅱ式併行の土器の時期。(四)貝層、縄文前期、北白川下層Ⅰ式併行の土器の時期と地点によっては北白川下層Ⅱ式併行の土器の貝層もあり、貝層は有機物層と互層をなす。(五)砂礫層、縄文前期後半、北白川下層Ⅱ式併行の時期。貝層が形成されるのは縄文前期の段階であった。 包含層からは豊富な人工・自然遺物が出土している。縄文草創期では土器、石鏃、削器、弓状木製品や加工木、直径2ミリの糸、ヒシやブナの種実や魚骨、縄文早期では土器、石鏃、石錘、丸木弓や杭、ヒシの実である。縄文前期の遺物は本遺跡出土物の九〇パーセント以上を占める。土器は多量に出土し、丹彩土器・漆塗土器もある。石器は石鏃・石匕・石錐などの剥片石器、磨製石斧・礫石斧・石錘・磨り石・凹み石・石皿などの礫塊石器があり、石製の状状耳飾・垂飾もある。骨角器はやす・針・箆・垂飾などで、カキやベンケイガイの貝輪もある。木製品は、赤色漆塗の櫛・石斧柄・丸木弓・擢などと各種の棒や板がある。とくに櫛は九本の歯を作り出した長さ九・ニセンチ、幅七・九センチ、厚さ一センチのヤブツバキ製で、日本最古のものである。編物や縄も豊富に出土し、編物は籠や敷物と考えられ、縄は左撚り・右撚りのもので、太さは数ミリの糸、一センチ内外の紐、2センチ内外の縄、数センチ内外の綱と、用途別の使い分けが行われている。 自然遺物では、マツカサガイ、ササノハガイ、ヤマトシジミ、サザエなどの貝、イノシシ、シカ、カモシカなどの獣骨、コイ、フナ、マグロ、ブリなどの魚骨、クルミ、クリ、ヒシ、ドングリ類などの種実、人間のものと推定される糞石がある。さらにアフリカやインド原産といわれるヒョウタンの果皮と種、リョクトウ(緑豆)などの栽培植物があり、縄文時代に栽培植物のあったことが実証され、最近ではエゴマ、シソといった外来植物も明確となってきた。このことは縄文農耕論に有利な資料となっている。 当遺跡には自然科学分野の研究もかなり進められ、花粉分析による植生や気候の復原、放射性炭素による年代測定、木材の樹種の同定など当時の生活の復原がなされつつある。このほかに昆虫の羽・木の葉などももとの色のまま多数出土し、各種の遺物はきわめて多彩である。なお植物性遺物についてはいずれも今のところわが国最古のものばかりという。 『三方町史』 鳥浜貝塚 -縄文人のタイムカプセル- 遺跡の調査 鳥浜貝塚は、三方町鳥浜字高瀬に所在する。鰣川とその支流高瀬川の合流点一帯が貝塚の位置である。現在の地表面(水田)から約三メートル以下(おおよそ海抜○メートル)に遺物包含層が始まり、実に七メートル下まで遺物はある。主な遺物は水中にあるという特異な立地をしており、これを低湿地性貝塚とよび、稀有な立地であるといえる。 縄文人が縄然残した地下の保存庫ともいうべき中で、彼等の生活を如実に示す資料が眠りつづけできたのである。この貴重な遺物こそ縄文人に対するイメージを根底から覆す情報源となったのであり、生々しい縄文人像が出現してきたのである。 〔調査の歩み〕 本貝塚を明らかにしたのは、南前川の故今井長太郎氏であり、当時若狭地方で考古学研究を精力的に行なっていた同志社大学の石部正志氏に連絡されて貝塚であることが明らかにされた。というのは、高瀬川が昭和三十六年に護岸が崩れてその復旧工事の際川底を深く掘って、貝や動物骨、土器が散乱していたのである。当時立教大学の学生であった森川昌和もこの前後に気付いて、縄文時代の貝塚の第一人者である同志社大学教授故酒詰仲男博士を調査団長にいただき、第一回調査は同志社大学・立教大学の共同調査となっていったのである。 その後、昭和四十八年頃から鰣川の拡幅工事に伴なって本格的事前調査が実施されて、表30のように四半世紀に亘り、前後十回の調査ということになった。調査は県教育委員会が主体となり、若狭考古学研究会、地元の協力のもとに進められてきた。昭和五十年以降の調査では鋼矢板で水を締め切って調査することで安全の面や調査法で飛躍的進歩がみられた。 調査した地区(図9)は、そんなに広いとはいえないが、遺跡の範囲は東西約百メートル、南北約五十メートル位あり、半円形に遺物はひろがって検出されているので約四千平方メートル位を本貝塚の範囲と推定している。ほとんどが河川改修の事前調査で発掘されてしまったが、鰣川の右岸を中心に約千五百平方メートルについては色々な努力で地下に眠らせて保存している。 昭和五十年の第四次調査から自然科学分野の研究者の参加が得られたことは、本貝塚の豊富な出土遺物が大いに生かされ、各種の発見があり、そして縄文人の生活が明らかにされたといえよう。考古学的研究と自然科学分野、動物骨、植物種子、木材、栽培植物、軟体動物、硅藻、火山灰、花粉、プラントオパール、年代測定、糞石など各種の研究や分析が進められてきたのである。それに加えて造形保存、本製品の永久保存処理、漆工の研究者の参加もあった。アメリカ、イギリス、ドイツ、ベルギー、韓国、中国など世界各地からの研究者の来訪もあった。昭和六十一年に発掘終了となったが、出士資料の整理作業は終了しているわけではなく、これからの課題となっている。 本来腐敗してしまうべき植物性遺物の保存についても頭の痛い問題である。日本にこれしか存在しないという重文級のものがかなりあり、処理を誤まると大変なことになり、これらの保存処理も遅れており、展示できない状況にある。 遺構 一連の調査の状況で、このあたりに集落跡がと予想していた地点に竪穴式住居跡が発見された。それは湖守神社のまつられている椎山丘陵が西から東へもっと舌状に延び、その丘陵の南面する所、まさに湖畔に村があったことが証明されたのである。実に猫額のような土地を整地したことは、住居跡の下は縄文早期以前の包含層が残っていることからうかがい知ることができる。 一号住居跡は一辺が二・五-二・八メートルの隅丸方形の平面形を呈し、主柱穴のない壁柱穴のある、床中央に炉のあるものである。二号住居跡は長径三・二×短径二・四メートルの不整円形の平方形で、一号住居跡と重複して構築されている。やはり中央に炉がつくられ、壁柱穴が認められた。三号住居跡は、断片であるが恐らく一辺が二・六メートル内外の隅丸方形の平面形で壁柱穴のあるものと思われる。以上三基の縄文時代前期の重なりあった竪穴住居跡が検出された。このほかに一基、長径一・四×短径一・二メートルの炉跡が発見されているが、これに伴う住居跡の検出はできなかった。 〔貯蔵穴〕 住居跡群に隣接して、西方に貯蔵用の穴と思われるものが五基検出された。穴の上部は、縄文前期末に削平されたようであるが、穴の基底部からドングリ類のみがぎっしりと詰った貯蔵穴が検出された。ドングリ類以外、クルミ、クリなどといった種子は全く含まれていなかった。いわゆる秋に収穫した木の実の貯蔵穴(室・ムロ)であることが判明した。 層序と土器 本貝塚の縄文時代の遺物包含層は、縄文前期末から晩期の造物が混在する砂礫層を最も下層に、縄文前期後半より草創期にかけて厚さ四メートルにおよぶ堆積が憤然と確認されている。縄文前期の遺物包含層は上層に貝層、下限に有機質土層に分かれる。貝層の時期は羽島下層Ⅱ式にはじまり北白川下層段階で終わっている。貝の構成は純淡水産のマツカサガイ、イシガイ、カワシンジュガイ、ヌマガイが主体をなしている。縄文前期包含層の下層部分の有機質層には多量の未分解の有機質資料を含み、木材も多い。この層の下は大きく傾斜する削平面で縄文早期、草創期の堆積層と不整合に堆積している。どうやらこの不整合となる層は縄文前期初頭に形成されたようで、鹿児島県の鬼界島を源とする火山灰、アカホヤを混在しており注目される。 縄文早期、草創期の包含層は特に早期に韓国のウルルン島から飛来した火山灰(三方火山灰と命名)が検出され、それの上下から押型文土器が検出された。遺跡の北部、椎山丘陵に近い部分では、丘陵から供給されたと思われる岩錐堆積物(岩のかけら)が連続して堆積しているので縄文早期、草創期の遺物が層序的にも安定して確認できた。 〔早期・草創期の土器〕 縄文早期末条痕文系土器より草創期隆起線文土器まで確認され、実に明瞭に出土している。縄文早期の土器は押型文土器、条痕文土器、厚手の縄文土器がある。押型文土器は前述のように三方火山灰をはさんで出土するが、上層では山形文、楕円文などの黄島式、細久保式に対比されるもの、下層では格子目文、ネガティブ菱形文、あるいは土器の器面より浮き出た山形文を帯状に施文するものが共伴しており立野式ないし大…  『三方町史』 加茂神社 鳥浜字森の上に鎮座。祭神神日本磐余彦尊(神武天皇)。境内社に三輪大明神社祭神大己貴命がある。指定社・旧村社。明治四十二年、次の神社の祭神がこの社に合祀された。 郡神社祭神郡大神(三方村の御方神社より祭り来れるもの〔伴信友「神社私考」〕。元、この社の境内社) 一姫神社祭神一姫大神 (元、区内字村ノ上に鎮座) 宗像神社祭神市杵島姫命 (元、区内字寺の前に鎮座) 湖守護神社祭神湖守護大神 (元、宗像神社の境内社) 寛平二年(八九〇)に、京都上賀茂神社から勧じょうされたのが始まり(「鳥浜村神社明細帳」)といわれている。この神礼明細帳は、明治維新のとき、神仏分離令が交付され、神社取調べが行われたとき、鳥浜村では、各神社について調査して作ったもので、明治十一年十一月十三日に、戸長増井弥右衛門が、郡長須田安崇に報告したものである(千田文書)。これを整理したものが表263である。 明治三十九年には十七年遅れであったが、この社の創立千年を記念して千年祭が盛大に行われた。昭和十一年には境内を拡張し、社殿・拝殿・水屋の建築に着手、翌十二年十二月に完成した。社務所は大正二年に新築したが、昭和三十八年に改築した。昭和三十九年には拝殿と社務所の間の渡り廊下が建設された。 例祭は、昔は九月十二日に行われていたが、生活様式の変化と、台風襲来の影響などで、昭和四十二年から四月十二日に改められた。例祭の前日には、みこしの巡行があり、当日の祭典には、浦安の舞・太皷ばやしが奉納され、境内では、加茂神楽や子供相撲が、また、夜は太鼓踊りや流行踊りが行われている。   鳥浜縄文人が暮らしたのであろう湖に突き出た丘陵地のある。椎の木山というそう。確かに椎の古木がいっぱいある。縄文人の胃袋を満たした実がなる木だから、当時の人が植えたものかも…  こんなナガメであっただろうか、見渡すか限りの水面が広がっていたものか… ここには中世の山城があったような感じに見えるが不明… 『三方町史』 愛宕神社 鳥浜字椎の木山に鎮座。祭神迦具土神。明治時代に京都愛宕神社から勧じょうしたものである。例祭は七月二十三日で、午後は青年会によって道修繕の奉仕、夜は太皷ばやしを奉納し、昔は、神社下の広場で太鼓踊りが行われにぎやかであった。 社殿は、昭和十二年加茂神社の旧社殿を移築したものである。 秋葉神社 鳥浜字椎の木山に鎮座。祭神迦具土神。昭和三年に、遠州秋葉神社から勧じょりしたもので例祭は愛宕神社と同日の七月二十三日で、神官により、氏子総代・区役員等が参列して行われる。社殿は、昭和十二年に、一姫神社の本殿を愛宕神社と並べて移築したものである。 『三方郡誌』 山神社。鳥濱に鎮座す。  『三方町史』 浄蓮寺 所在鳥浜四九-二。山号証岳山。真宗大谷派。本尊阿弥陀如来。初めて開かれたのは、若狭守護職山名伊豆守時氏のとき(一二九五-一三七一)と伝えられ(釣り鐘銘文)、天台宗であった。その後、浄土真宗に改宗されたのは、文明七年(一四七五)八月、浄土真宗、本願寺第八世法主の蓮如が、加賀一向一揆の災いが身に迫るのを避けて、突然吉崎を出て、この地にしばらくとう留したときであるといわれている。その開祖は、初代住職正心であって、現在の住職貫心は、第十八世である。ところが『若州管内社寺由緒記』には、「文安二年(一四四五)に御本尊並寺号本願寺より被レ下侯」とある。 この寺が初めて開かれた当時は、現在の鳥浜地籍の大部分は湖と沼で、住民の生活の本拠は、庄境(小林)付近であったといい伝えられており、また、現在も庄境に浄蓮寺跡が山として残っていることから見て、ここが浄蓮寺の発祥地であったと考えられている。寺はその後、現在のJR三方駅裏辺りに移ったが、天正年間〔一五七二-九一〕に戦火のため丸焼けとなり、その後現在地に移った。 現在の本堂は、安政四年(一八五七)に、第十四代の住職大誠によって建立されたもので、総ヒノキ造りであるが、昭和七年には大改築が行われた。旧本堂は、現在も美浜町南市に在る浄円寺の本堂として使われている。表門(現在裏門)は徳川中期以前、土蔵は大正十二年、客殿は昭和四年、鐘つき堂は昭和二十五 年、石門は昭和四十二年三月、庫裏は昭和四十六年に、また、大門は昭和五十七年、大誠法師百回忌を機会に、それぞれ新しく建てられたものである。 釣り鐘は、元禄四年(一六九一)に生倉の兼松市太夫が寄進した(釣り鐘銘文)が、太平洋戦争中昭和十七年に供出された。現在の釣り鐘は昭和二十一年十二月に再鋳造されたものである。 『三方郡誌』 淨蓮寺。眞宗大谷派。鳥濱にあり、證岳山と號す。傳云ふ、守護山名氏の草創にて、天台宗なりしが文明年中、蓮如、化を北國に布きし時、これに歸依して改宗せりと。開基は僧正心なり。  鳥浜貝塚10次にわたる発掘調査の成果を展示する。   その姉妹館のようなもので、貝塚の周辺調査から発見された水月湖湖底の7万年にわたる年縞、45m、7万年分が途切れることなく積み重なっている、それがすべて展示されている。右が古く7万年過去のもの、先は現在へ続く。ほぼ全人類史の自然環境がこれで絶対年代としてほぼわかる、という世界にも例のないとんでもなく貴重なデーターベース。  白黒の2本が1年分、黒が夏、白は冬になる。これを1本いっぽん数えることによって、二人の研究者がそれぞれ独立に、異なる数え方で数え上げていく、絶対年代が正確にわかる。白く幅広く堆積しているのは喜界カルデラの爆発によって噴出した火山灰で、それは7253±23年前であったことがわかった。AK、アカホヤ火山灰と言われる、南九州では1メートル、琵琶湖で3~5センチ、当地も同じくらい、約7300年前とされている、ここ1万年で人類が経験したなかで世界最大規模の爆発とされる、種子島あたりの海底の火山だが、その破砕流は海面を渡り南九州に達して、彼の地の縄文人を絶滅させた。縄文時代草創期と早期をこの灰で分ける。発掘調査などでは、ここまで掘ったらあとはもう掘らない、AKはだいたいの目安になるとか。炭素年代法などの較正もできて、歴史は途轍もなく正確にとらえることができるようになった。  30078±48年前の  今だったらコワイのはこれかも…25298±47年前の三方断層の地震。寛文や天正の地震は年縞には記録がみられないくらいの弱小なもののよう、これはそれより大きかったと思われる。今ならこれで若狭原発は全滅、ニッポン終了、世界の終了となるかも… 言うまでもなく、過去は未来である、もう終わったというものでなく、将来これらの自然現象が必ず発生すると告げるものである、何時とは言えるほどの知恵を人類はまだ持たないが、起きることは間違いはなく、それはもしかすると明日かも知れない… 人類必滅の危機も告げるとんでもないデーターベースで、ブルブルと震えながら泣きながら見ようではないか。 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 鳥浜の主な歴史記録『三方町史』 鳥浜 鳥浜貝塚は、昭和初期の鰣川改修工事のときに発見され、昭和三十七年から同六十年にかけて、十次にわたる本格的な発掘調査が行われた。その地層や出土品などの調査結果によると、縄文時代草創期および前期に属する低湿地遺跡で、約一万二千年から五千五百年ほど前の、非常に古い年代のものであることが分かった。完全な形の丸木舟、漆塗りのくしや盆をはじめ、多くの生活用品・糞石・いろいろな種子などが、原色の状態を保って出土した(第二編第一章参照)。住居跡の確認はできなかったが、いろいろな状況から、数軒、三十人ぐらいの集落がそこにあったと推察されている。 鳥浜村の生い立ちについては明らかではないが、明治十一年の「鳥浜村神社明細帳」(千田文書)や加茂神社の由緒書きに「寛平二年(八九〇)勧請」とあることや、明治三十九年には同神社の千年祭を行ったという古老たちの語り伝えなどがあり、かなりさかのぼることをうかがわせるものがある。 江戸時代になってからの、鳥浜村の移り変わりを、千田文書の免状(年貢割付状)によって見ると、寛永十九年(一六四二)ごろの免状は三方村あてに下げ渡され、明らかに三方・鳥浜が一体となっていて、高も三方・鳥浜を合わせた千七百三斗七升七合となっている。ところが正保三年(一六四六)以降の免状では、あて名は鳥浜村になっており、高も鳥浜一村の高である四百九拾壱石八斗壱升八合となっていて、あたかも鳥浜村は三方村から独立したかに見える。しかし、貞享二年(一六八五)からの免状には、そのあて名は鳥浜村とあるものの、その書き出しには、「三方村之内鳥浜丑御年貢免相之事」とあるように、鳥浜村は三方村と一つ在所であることを示している。このことから江戸時代の鳥浜村は、正保三年ごろから、事実上は三方村から独立していたが、法的には三方村と一つ在所であったと言える。鳥浜村が、法的に完令に三方村から独立したのは、明治初期の町村の分合改称によってであって、このとき初めて三方村を割いて鳥浜・生倉の両村が作られた(『福井県史』第三編)のである。鳥浜の加茂神社と三方の御方神社の大祭日が九月十二日の同じ日になっていること(第五編第三章参照)や、明治九年作成の地籍図には、三方地籍の中に鳥浜地籍(気山側から…北庄境・松ノ木谷口・山脇・若王子ノ下・山神ノ下・庄境・森河〔森川〕・舘ノ下など)が混じって存在していることなどは、上記のいきさつを物語るものである。 古い時代の鳥浜は、今の宅地の大部分が入江となって浅瀬が広がり、「鳥浜」の名のとおり、沢山の水鳥が飛びかう美しい環境にあったと考えられ、加茂神社の周辺から旧鰣川の流域にかけてかなりの人が移り住み、漁業や農業を営み、次第に人口や世帯数が増加していったと思われる。ところが、寛文二年(一六六二)五月の大地震により、上瀬川(旧気山川)付近が約四メートルも盛り上がり、それまで上瀬川を通って海に流れていた菅湖・水月湖・三方湖の水が流れなくなって、三湖の水位は大きく増した。このため鳥浜地域のほとんどが水の中に沈んだので、住民は今の小林地区に移住した。「浦見御普請並大地震之事」(美浜町金山行方弥平治文書)によれば、その数は七十二戸であったという。行方久兵衛らによって、急いで進められた浦見坂の開削により、次第に水位が下がり安定したので、翌年には、もとの土地や家に帰り住んだ。寛文四年五月には、浦見川の第二期工事が完成して、その水路がより深く広くなったので、湖面の水位はさらに下がり、湖の周りには約三百ヘクタールの新田ができた(第二編第四章参照)。鳥浜では、北西部に向かって耕地や人家が広がっていった。 明治四年八月、当時の庄屋二人と組頭二人の連名で、小浜県の戸籍係に提出した「三方郡鳥浜村戸籍」(千田九良助文書)には、各家それぞれの職業、家の大きさ、その家の属する組番号、家族の名前と続き柄、年齢などが記入され、戸主の署名印が押されている。その集計によると、総戸数は一四二戸、人口は七二三人(男三五四、女三六五、出家四)となっており、組は、一番組から十三番組まであり、一つの組は、一〇-一二戸から成っている。昭和六十三年六月の戸数は二三五戸、人口は九九五人、隣組は一五の組(どれも教員住宅を除く)であるから、明治四年に比べて、九三戸(六五%増)、二七二人(三八%増)、二つの組がそれぞれ増えている。この増加戸数の広がりは、どのようになっているかを知るために、昭和六十三年六月現在の隣組十五組の各家の名簿に明治四年の戸籍名簿を照らし合わせることによって、明治四年から受け継がれている家と、そうでない家(新しく加わったと思われる家)とを区別して、両者の数を調べると、どの組でも二-一五戸ずつ増えている。その増加率(組の総戸数に対して、新しく加わったと思われる戸数の割合)は、新森郷は一〇〇%、小林は八〇%、高瀬は六八%、向浜は六三%も増加しており、どれも、鳥浜集落の周辺部で、宅地が求めやすく交通事情など生活に便利な地域に広がっている。増え方の少ない所は、川東の一五%、川西の一八%、舟引の二〇%、江尻の二一%などである。 ところで、これらの隣組名は、地籍名(○を付す)を交えて、その立地環境を表しているようで興味深い・東山のふもとに並んでいる「小林」、氏神である加茂神社の回りには「森郷」(森川・森上)「新森郷」「郡守(郡神(こうりかみ))」があり、氏神の西に位置して、「西」「中西」「大西」の組が延びている。旧鰣川の流域には「川東」「川西」「鰣川」「舟引」が、鰣川の下流には「江尻」「高瀬」の組があり、三方駅線路下を湖畔に向かって「向浜」「立杖(たつえ)」の組が広がっている。 鳥浜の伝説『越前若狭の伝説』一つ橋 (鳥浜) はす川にがかっている小さな橋である。雲井の橋ともいう。雲井とはここの地名である。むかし野々間(南前川)のある人が、ふごに赤子をいれて桑をつんでいた。そのとき大わしが来て子を奪い去った。母はこれを見て、気ちがいのように追いかけた。わしは雲井のたもの大木に止まった。母が走って至ると、わしは遠くに去って見えなくなった。悲しみのあまり、次の歌をよんだ。 天さかる雲井に遠き一つ橋 我が子をかへせ沖の白波 (三方郡誌) 鳥浜の小字一覧『三方町史』 鳥浜 松木谷口(まつのきたにぐち) 北庄境(きたしょうざかい) 山脇(やまわき) 多井田(たいだ) 沢田(さわだ) 菅原(すがわら) 縄引田(のうびきでん) 深川(ふかがわ) 菅野(すがの) 市港(いちみなと) 片原田(かたはらだ) 大上郷(だいじょうごう) 多毛の木元(たものきのもと) 市の上(いちのがみ) 美の越(みのこし) 清水尻(しょうずじり) 三反田(さんだんだ) 石橋(いしばし) 館の下(たちのした) 城縄手(しろなわて) 大門(だいもん) 馬場(ばんば) 堀越(ほりこし) 舘籔(たちやぶ) 山川北(やまかわのきた) 向浜(むかいはま) 向浜南(むかいはまのみなみ) 郡神(こおりかみ) 清水(しょうず) 清水坪(しょうずのつぼ) 山川南(やまかわのみなみ) 冷田(ひえだ) 若王子下(じゃくおうじのした) 中道(なかみち) 山神下(やまのかみのした) 山の神(やまのかみ) 山神南(やまのかみみなみ) 早落(はやおとし) 多毛谷(たもだん) 庄境(しょうざかい) 北野境(きたのざかい) 麦無(むぎなし) 森川(もりかわ) 森上(もりかみ) 小川(おがわ) 大畑(おおはた) 呉国東(くれだひがし) 市姫(いちひめ) 村上(むらかみ) 掛樋(かけひ) 村下(むらした) 亀田(かめだ) 船引(ふなひき) ハス川(はすがわ) 渡川(わたりがわ) 浜田(はまだ) 蓮海(はすみ) 江尻(えじり) 天田(あまだ) 雲井(くもい) 今川尻(いまがわじり) 呉田(くれだ) 高柳(たかやなぎ) 窪山(くぼた) 高瀬(たかせ) 七野(ななの) 上古(じょうこ) 樋口(ひぐち) 石田(いしだ) 河田(かわだ) 庄田(しょうだ) 六反田(ろくたんだ) 東六反田(ひがしろくたんだ) 奥鎌田(おくかまだ) 大橋(おおはし) 口鎌田(くちかまだ) 村山尻(むらやまじり) 上村山(かみむらやま) 砂田(すなだ) 川窪(かわくぼ) 上崩田(かみくずれだ) 上伊登(かみいと) 下舞子(しもまいこ) 上榜示元(かみほうじもと) 与多呂(よたろう) 千代ヶ崎(ちよがさき) 梅寺(うめでら) 上樋口(かみひぐち) 上古畑(かみよしはた) 千代ヶ崎尻(ちよがさきじり) 川分(かわわけ) 吉畑尻(よしはたじり) 上川田(かみかわだ) 西平田(にしひらた) 加須田(かすだ) 崩田尻(くずれたじり) 場正面(ばしょうめん) 宇野(うの) 上屋敷(かみやしき) 池の尻(いけのしり) 能面(のうめん) 榎元(えのきもと) 横枕(よこまくら) 七反田(しちたんだ) 多毛町(たものちょう) 猪田(ししだ) 東大町(ひがしおおまち) 笠取(かさとり) 黒崎(くろさき) 中加屋(なかがや) 大坪(おおつぼ) 友直(ともなおし) 加屋(かや) 弁天(べんてん) 湯里(ゆり) 寺の前(てらのまえ) 篠割(しのわり) 住吉(すみよし) 川跡(かわと) 不後(ふご) 西深川(にしふかがわ) 新海田(しんかいでん) 椎端(しいばた) 野谷(のがたん) 錦谷(にしきだん) 中ヶ谷(なかだん) 大谷(おおだに) 藤ヶ崎(ふじがさき) なたとぎ(なたとぎ) 山の神上(やまのかみのうえ) 北尾(きたお) 雲母山(きらやま) 穂積谷(ほうずきだん) 小家谷(こやたん) 割谷(わりだん) 滝谷尻(たきやしり) 前川境(まえがわざかい) 南尾(みなみお) 頭辻(あたまつじ) 椎山(しいやま) 関連情報 |

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『三方郡誌』 『三方町史』 その他たくさん |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2021 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||