京都府宮津市日置 京都府宮津市日置

京都府与謝郡日置村 京都府与謝郡日置村

2

|

日置浜村の概要

《日置浜村の概要》

日置浜村は江戸期の村名で、世屋川・畑川下流域右岸に位置し、東は宮津湾に面する。はじめ宮津藩領、延宝8年幕府領生野代官支配地、天和元年宮津藩領、享保2年幕府領湊宮代官支配地、久美浜代官支配地、宝暦8年以降宮津藩領。 日置浜村は江戸期の村名で、世屋川・畑川下流域右岸に位置し、東は宮津湾に面する。はじめ宮津藩領、延宝8年幕府領生野代官支配地、天和元年宮津藩領、享保2年幕府領湊宮代官支配地、久美浜代官支配地、宝暦8年以降宮津藩領。

近世初期以降当村では田株・肴株を合わせた田分け制度が行われた。

漁業は江戸中期以降から手繰網・越中網・延縄などの漁法によってかなり発展した。天明4年の暴風雨によって延縄出漁者の過半数が遭難したためににわかに漁業が衰えた。という。

安永3年に女中奉公人が夕隙休・洗濯休・出替休を要求して就業拒否運動を実施した。

明治初年、日置村の一部となる。

《日置浜の人口・世帯数》397・113

《主な社寺など》

妙見社 妙見社

日蓮宗顕立山妙円寺 日蓮宗顕立山妙円寺

近世を通じて丹後地域における京都妙顕寺門流の中心寺院であった

(『宮津市史』) |

顕立山妙圓寺

日置村字浜、本尊同上、天正十三年四月日雁上人基開創建、寺連一時隆んにて伊根の大乗寺、奥波見の妙典寺里披見の自性寺等二三末寺を有せしも再三回禄に遭ひて寺運頽れ末寺離末す。同村向山の城趾に妙見堂あり岩ヶ鼻の赤禿にも妙見堂あり當寺より支配す。

(『与謝郡誌』) |

日置弾正城墟 日置弾正城墟

高石地蔵堂 高石地蔵堂

『丹後与謝海名勝略記』

| 【高石】 江尻村より十余町北にあり、小松茂たる所に地蔵堂あり是也。本尊石地蔵なり。昔は高石寺と云寺也といへり。 |

現地の案内

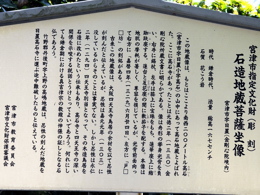

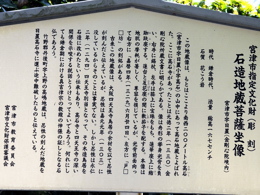

宮津市指定文化財(彫刻)

石造地蔵菩薩坐像

宮津市字日置(金剛心院境内)

時代 鎌倉時代、 法量 総高 一六七センチ

石質 花こう岩

この地蔵像は、もとはここより南西二〇〇メートル高石(宮津市字日置小字高石)の山中にあって高石地蔵とよばれた。ここに高石寺があったことは元徳二年(一三三〇)金剛心院所蔵文書に明らかである。像は舟形の挙身光背を負い、右手に錫杖、左手は膝上に宝珠をもち、蓮華座上に結跏趺座する。蓮台と反花座の間に敷茄子を配する。本像は地肌の摩耗が著しく、尊容を損じているが、光背前面向って右方に「嘉暦四年(一三二九)六月廿四日」、左方に「戸□□坊」の刻銘がある。

古来この地蔵像は、大阪四天王寺鳥居の余材を以て忍性が刻んだと伝えているが、忍法は嘉元元年(一三三〇)に歿しているからそのことは事実でない。しかし忍性は永仁二年(一二九四)四天王寺別当となって、その木造鳥居を石像に改めたという伝承もあり、高石寺と四天王寺の深い関係を示唆する説話とうけとってよいであろう。何れにしても鎌倉期における真言律宗の教線の伸張の証しとなる石仏であろう。

竹野郡丹後町字上野の高嶋地蔵は、忍性の刻んだ地蔵を日置高石寺に運ぶ途中難破したものと伝えている。

宮津市教育委員会

宮津市文化財保護審議会 |

「高島地蔵」 「高島地蔵」

《交通》

《産業》

日置浜村の主な歴史記録

『丹哥府志』

◎日置浜村(難波野村より十丁余、是より北波見村に至る凡十六七丁)

【妙見社】

【顕立山妙円寺】(日蓮宗、塔頭六院)

【日置弾正城墟】田辺府志云。日置の城は松井、金山、茂呂、菊井四家の居城なりといふ、又倉内将監といふもの日置の城に居るといふ、此前後年暦詳ならず。

【岩井左衛門】岩井左衛門は白糸の浜より北日置の里を領す、よって白糸浜長者と称す、忠房の妾花松の父なりといふ。

【付録】(七面明神)

【高石地蔵堂】高石地蔵堂は高石寺の旧地なり、本尊石地蔵は蓋忍性律師の作なり、今金剛心院に属す。 |

関連情報

|

資料編のトップへ 資料編のトップへ

丹後の地名へ 丹後の地名へ

資料編の索引

|