Ӣһ“s•{—^ҺУҢS—^ҺУ–м’¬ү·Қ] Ӣһ“s•{—^ҺУҢS—^ҺУ–м’¬ү·Қ]

Ӣһ“s•{—^ҺУҢSүБүx’¬ү·Қ] Ӣһ“s•{—^ҺУҢSүБүx’¬ү·Қ]

Ӣһ“s•{—^ҺУҢSҢKҺ”‘әү·Қ] Ӣһ“s•{—^ҺУҢSҢKҺ”‘әү·Қ]

|

Ғ@’OҢгӮӘҢЦӮйғLғүғLғүҗҜҒA—^ҺУ–м’¬ҸoҗgӮМүМҗlҒB

Ғ@Ғ@(“Ҝ’¬ӮМҠПҢхғpғ“ғtӮжӮиҒ«)

—^ҺУ–м—зҢөҒi1823Ғ`1898Ғj

“SҠІӮМ•ғҒB•¶җӯ6Ғi1823Ғj”NӮЙ’OҢг—^ҺУҢSү·Қ]‘әҒiҢ»—^ҺУ–м’¬ү·Қ]ҒjӮМҚЧҢ©ӢVүEүq–еӮМ“с’jӮЖӮөӮДҗ¶ӮЬӮкҒA–Ӣ––ҠъӮЙӮНӢОүӨҠҲ“®ӮЙ–z‘–ӮөҒAҲЫҗVҢгӮНҠeҺнҺ–ӢЖӮЙҢgӮнӮиӮЬӮөӮҪҒBүМҚҶӮНҒuҸ®ҚjҒiӮөӮеӮӨӮҜӮўҒjҒvӮЖӮўӮўҒA”Ә–ШҗГҸCҒiӮвӮ¬Ӯ№ӮўӮөӮгӮӨҒjӮЙүМӮрҠwӮСҒA‘е“cҠ_ҳ@ҢҺҒiӮЁӮЁӮҪӮӘӮ«ӮкӮсӮ°ӮВҒjӮзӮЖҢр—FӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒBҸoүЖӮөҒAҸт“yҗ^Ҹ@–{ҠиҺӣ”hӮМ‘m—өӮЖӮИӮБӮҪӮМӮҝҒAҒu—^ҺУ–мҒvӮр–јҸжӮБӮҪӮЖӮўӮнӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB |

—^ҺУ–м“SҠІҒi1873Ғ`1935Ғj

–ҫҺЎ6Ғi1873Ғj”NҒA—зҢөӮМҺl’jӮЖӮөӮДӢһ“sҺsүӘҚиӮЙҗ¶ӮЬӮкӮЬӮөӮҪҒB–{–јҠ°ҒB’ZүМӮМҠvҗVӮрҸҘӮҰҒA–ҫҺЎ27Ғi1894Ғj”NӮЙүМҳ_Ғu–SҚ‘ӮМү№ҒvӮр”ӯ•\ҒB–ҫҺЎ32Ғi1899Ғj”NӮЙҒuҗVҺҚҺРҒvӮрҗЭ—§ӮөҒA—Ӯ”NӮЙӮНӮ»ӮМӢ@ҠЦҺҸӮЕӮ ӮйҒu–ҫҗҜҒvӮр‘nҠ§ӮөҒA“ъ–{ҳQ–ҹҺеӢ`ү^“®ӮрҺе“ұӮөӮИӮӘӮз–kҚв”’ҸHӮвҗОҗм‘н–ШӮИӮЗӮМҲнҚЮӮрҗўӮЙ‘—ӮиҸoӮөӮЬӮөӮҪҒBҚм•—ӮНҺҝҺАҚ„Ң’ӮЕҒAҒuӮЬӮ·ӮзӮЁӮФӮиҒvӮЖӮөӮД’mӮзӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB |

—^ҺУ–мҸ»ҺqҒi1878Ғ`1942Ғj

“SҠІӮЖҢӢҚҘӮөҒAҳZ’jҳZҸ—ӮМ•кӮЖӮИӮйҸ»ҺqӮНҒA–ҫҺЎ11Ғi1878Ғj”NҒAҚдҺsӮМҳV•ЬҳaүЩҺqү®ҒuҸxүНү®ҒvӮМҺOҸ—ӮЖӮөӮДҗ¶ӮЬӮкӮЬӮөӮҪҒB–ҫҺЎ33Ғi1900Ғj”NӮМҒu–ҫҗҜҒv‘nҠ§ӮЖӮЖӮаӮЙҗVҺҚҺР“ҜҗlӮЖӮИӮиҒA—Ӯ”NӮЙҸгӢһҒBҸҲҸ—үМҸWҒuӮЭӮҫӮк”ҜҒvӮрҠ§ҚsӮөҒAүМ’dӮЙҲк‘еғZғ“ғZҒ[ғVғҮғ“ӮрӢNӮұӮөӮЬӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒA“ъҳIҗн‘ҲҺһҒAҗн’nӮЦ•ӢӮӯ’нӮр‘zӮўӮӨӮҪӮБӮҪҒuҢNҺҖӮЙӮҪӮЬӮУӮұӮЖӮИӮ©ӮкҒvӮИӮЗӮа—L–јӮЕӮ·ҒB |

Ғ@Ғu—^ҺУҒvӮЖ–јҸжӮйӮМӮНӮ ӮЖ—^ҺУ•“‘әӮҫӮҜҒA—зҢөӮН’mӮзӮкӮДӮИӮўӮӘҒA“SҠІӮМ•ғӮЕӮ ӮйҒB“SҠІӮа’mӮзӮкӮДӮўӮйӮЖӮНҢҫӮўӮӘӮҪӮўӮӘҒAҒфҚИӮрӣWӮзӮОҚЛӮҪӮҜӮДҒAӮЭӮЯӮӨӮйӮнӮөӮӯҒAҸоӮҜӮ ӮиҒcҒ@ӮМүМӮНҲк“xӮӯӮзӮўӮН•·Ӯ©ӮкӮҪӮұӮЖӮӘӮ ӮлӮӨҒAӮ»ӮМҚмҺҢҺТҒBӮ»ӮМҚЛӮҪӮҜӮДү]ҒXӮМүЕӮіӮсӮӘҸ»ҺqӮЕҒA’ҙ—L–јүМҗlҒA–ј‘OӮӯӮзӮўӮН’mӮБӮДӮўӮйӮМӮЕӮНӮИӮ©ӮлӮӨӮ©ҒB Ғ@Ғu—^ҺУҒvӮЖ–јҸжӮйӮМӮНӮ ӮЖ—^ҺУ•“‘әӮҫӮҜҒA—зҢөӮН’mӮзӮкӮДӮИӮўӮӘҒA“SҠІӮМ•ғӮЕӮ ӮйҒB“SҠІӮа’mӮзӮкӮДӮўӮйӮЖӮНҢҫӮўӮӘӮҪӮўӮӘҒAҒфҚИӮрӣWӮзӮОҚЛӮҪӮҜӮДҒAӮЭӮЯӮӨӮйӮнӮөӮӯҒAҸоӮҜӮ ӮиҒcҒ@ӮМүМӮНҲк“xӮӯӮзӮўӮН•·Ӯ©ӮкӮҪӮұӮЖӮӘӮ ӮлӮӨҒAӮ»ӮМҚмҺҢҺТҒBӮ»ӮМҚЛӮҪӮҜӮДү]ҒXӮМүЕӮіӮсӮӘҸ»ҺqӮЕҒA’ҙ—L–јүМҗlҒA–ј‘OӮӯӮзӮўӮН’mӮБӮДӮўӮйӮМӮЕӮНӮИӮ©ӮлӮӨӮ©ҒB

Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@

ӮұӮМғyҒ[ғWӮН—зҢөӮҫӮҜӮМҸРүоҒB

—^ҺУ–м—зҢө

![—зҢө”и‘OӮМғoғX’в(—^ҺУ–м’¬ү·Қ])](reigonhi3.jpg)

Ғ@ү·Қ]ӮМ’Һ–{ҸW—ҺӮМ“ьҢыҒӘҒA‘е’Һҗ_ҺРҺQ“№“ьҢыҒЁ Ғ@ү·Қ]ӮМ’Һ–{ҸW—ҺӮМ“ьҢыҒӘҒA‘е’Һҗ_ҺРҺQ“№“ьҢыҒЁ

Ғ@‘е’Һҗ_ҺРҺQ“№“ьҢыӮЙӮ ӮйҒu—^ҺУ–м—зҢө’З”O”иҒvҒ« Ғ@‘е’Һҗ_ҺРҺQ“№“ьҢыӮЙӮ ӮйҒu—^ҺУ–м—зҢө’З”O”иҒvҒ«

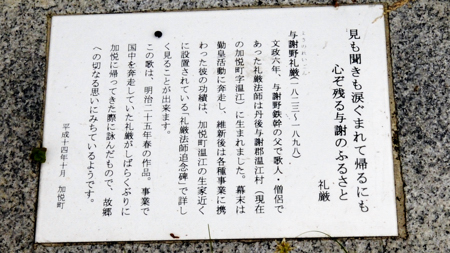

![—^ҺУ–м—зҢө”и(ү·Қ]’Һ–{)](reigon1.jpg)

—^ҺУ–м—зҢө’З”O”и

Ғ@—зҢөӮНҒAҲк”Ә“сҺO”NӢгҢҺҒA’OҢгҚ‘—^ҺУҢSү·Қ]‘ә(Ң»үБүx’¬)ӮЙҗ¶ӮЬӮкӮЬӮөӮҪҒBҚЧҢ©ӢVүEүq–еӮМҺҹ’jӮЖӮөӮД—p–ҫӮН’·еUҒAҢгӮЙ—^ҺУ–м—зҢөӮЖҸМӮөӮЬӮөӮҪҒB

Ғ@Ҹ\ҺOҚОӮМ”NҒAүБүxӮМҸт•ҹҺӣӮМ•§–еӮЙ“ьӮиҸCӢЖҒAҲИҢгҺөҸ\ҢЬ”NӮМҗ¶ҠUӮр—DӮкӮҪ‘m—өҒAүМҗlӮЖӮөӮД“|–Ӣү^“®ӮрҺnӮЯҒAҠJҚ‘ҢгӮМҗј—m•¶–ҫӮМҸ”Һ–ӢЖӮрҺ©Ӯз’рҗgӮөҗҙ•nӮЙҠГӮсӮ¶ӮИӮӘӮзҸнӮЙҺРүпҗi•аӮМҗж“ӘӮр•аӮЭӮЬӮөӮҪҒBҲкӢгҺOҲк”NҒA—LҺuӮЙӮжӮиӮұӮМ”иӮӘҢҡӮДӮзӮкӮЬӮөӮҪҒB

Ғ@Ҹ®ҒAҺl’j“SҠІ(Ҡ°)ӮНҒA•vҗlҸ»ҺqӮЖӢӨӮЙҳQ–ҹ”hүМҗlӮЖӮөӮДҒAӢЯ‘г“ъ–{•¶ҠwҺjҸгӮЙ‘еӮ«ӮИ‘«җХӮрҺcӮөӮЬӮөӮҪҒBүБүx’¬Ғ@ү·Қ]Ӣж |

Ғ@Ғ«“№ӮМүwҒuғVғӢғNӮМӮЬӮҝӮ©ӮвҒvӮМ“ьҢы Ғ@Ғ«“№ӮМүwҒuғVғӢғNӮМӮЬӮҝӮ©ӮвҒvӮМ“ьҢы

ҺеӮЙҒw—^ҺУ–м“SҠІҒx(’ҶқмҒEҚч•–ҺРҒEҸә56)ӮЙӮжӮиӮИӮӘӮзҒAҺбҠұ”N‘гӮИӮЗӮӘҸ‘ӮЙӮжӮиҲЩӮИӮйӮӘҒAӮЗӮҝӮзӮӘҗіӮөӮўӮЖӮаҺ„ӮЙӮНҢҹҸШӮаӮЕӮ«ӮИӮўӮМӮЕҒAӮ»ӮМӮЬӮЬӮЙӮөӮДӮ ӮйӮӘҒAӮ»ӮМ—ӘҢo—рӮрҸРүоӮ·ӮкӮОҒAӮҫӮўӮҪӮўҺҹӮМӮжӮӨӮИӮұӮЖӮЖӮўӮӨҒc

Ғ@—зҢөӮН•¶җӯ6”NҒi1823Ғj9ҢҺ13“ъҒA—^ҺУҢSү·Қ]‘әӮМҚЧҢ©үЖӮМ“с’jӮЖӮөӮДҗ¶ӮЬӮкӮҪҒB—c–ј’·‘ ҒAҢі•һҢгӮНӢVҸ\ҳYҒB Ғ@—зҢөӮН•¶җӯ6”NҒi1823Ғj9ҢҺ13“ъҒA—^ҺУҢSү·Қ]‘әӮМҚЧҢ©үЖӮМ“с’jӮЖӮөӮДҗ¶ӮЬӮкӮҪҒB—c–ј’·‘ ҒAҢі•һҢгӮНӢVҸ\ҳYҒB

(—зҢөӮӘҲкҺһ—{ҺqӮЙ“ьӮБӮҪ•ҹҲдҢ§ҚӮ•l’¬ӮМҗк”\ҺӣӮМӢLҳ^ӮЕӮНҒAү·Қ]‘әҚЧҢ©ҺөҳYҚ¶үq–еҺO’j—зҚLҒA–@–ј—зҠвӮЖӮ ӮйӮЖӮМӮұӮЖӮЕӮ Ӯй)

Ғ@—зҢөӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪү·Қ]‘әҸ¬Һҡ’Һ–{ӮНҒA–јҗ_‘еҺРҒE‘е’Һҗ_ҺРӮӘ’БҚАӮ·ӮйҒAӮ»ӮМҺQ“№“ьҢыӮЙ’З”O”иҒӘӮӘӮ ӮйӮӘҒA‘еҚ]ҺRҗјҳ[ҒAӢSӮМҠвҢAӮЦӮМ“oӮиҢыӮМҸ¬ҸW—ҺӮЕҒAӢ}ҺО–КӮЙ’I“cӮрҗЭӮҜӮДҒAҺФӮаӮ ӮЬӮиӮМҺО–КӮМӮҪӮЯӮЙ“]Ӯ°—ҺӮҝӮ»ӮӨӮЙӮИӮиӮ»ӮӨӮИ(Һё—з)ӮЖҺ„ӮИӮЗӮНҺvӮБӮҪ’nӮМ—лҚЧ”_ӢЖӮӘҗк–еҒAүЖ“аӮӘӮҝӮиӮЯӮсӢ@ӢЖӮЙҢgӮнӮйӮЖӮўӮӨӮУӮӨӮИӮЖӮұӮлӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮұӮМҸW—ҺӮНҚЧҢ©ғTғ“ӮҫӮзӮҜӮЕӮ ӮйҒB Ғ@—зҢөӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪү·Қ]‘әҸ¬Һҡ’Һ–{ӮНҒA–јҗ_‘еҺРҒE‘е’Һҗ_ҺРӮӘ’БҚАӮ·ӮйҒAӮ»ӮМҺQ“№“ьҢыӮЙ’З”O”иҒӘӮӘӮ ӮйӮӘҒA‘еҚ]ҺRҗјҳ[ҒAӢSӮМҠвҢAӮЦӮМ“oӮиҢыӮМҸ¬ҸW—ҺӮЕҒAӢ}ҺО–КӮЙ’I“cӮрҗЭӮҜӮДҒAҺФӮаӮ ӮЬӮиӮМҺО–КӮМӮҪӮЯӮЙ“]Ӯ°—ҺӮҝӮ»ӮӨӮЙӮИӮиӮ»ӮӨӮИ(Һё—з)ӮЖҺ„ӮИӮЗӮНҺvӮБӮҪ’nӮМ—лҚЧ”_ӢЖӮӘҗк–еҒAүЖ“аӮӘӮҝӮиӮЯӮсӢ@ӢЖӮЙҢgӮнӮйӮЖӮўӮӨӮУӮӨӮИӮЖӮұӮлӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮұӮМҸW—ҺӮНҚЧҢ©ғTғ“ӮҫӮзӮҜӮЕӮ ӮйҒB

ҢіӮНӮіӮзӮЙҺR• ӮМҸгӮМҒA‘е’ҺҒEҸ¬’ҺӮМ—ј–јҗ_‘еҺРӮМҢіӮМ’БҚА’nӮЖ“ҜӮ¶’rғ–җ¬ӮЖӮўӮӨҸкҸҠӮЙӮ ӮБӮҪӮЖҺvӮнӮкӮйҒAӮұӮМҸW—ҺӮН”_ӢЖӮЕӮНӮИӮіӮ»ӮӨӮЙҺvӮӨҒA—^ҺУҢSҗ_ҢЛӢҪӮНӮҪӮФӮсӮұӮұӮҫӮлӮӨӮЖҺ„ӮНҗ„‘ӘӮ·ӮйҒB

Ғ@—зҢөӮН—ҳ”ӯӮЕӮ ӮБӮҪӮ©ӮзҒA‘mӮЙӮіӮ№ӮҪӮЖӮўӮӨҢҫӮў“`ӮҰӮӘӮ ӮиҒAҸ\ҺOҚОӮМ“~ҒAүБүx‘әӮМҗј–{ҠиҺӣ”hҺҮү_ҺRҸт•ҹҺӣҒ«ӮМ—з“ҙӮЙ—{ӮнӮкӮҪҒB Ғ@—зҢөӮН—ҳ”ӯӮЕӮ ӮБӮҪӮ©ӮзҒA‘mӮЙӮіӮ№ӮҪӮЖӮўӮӨҢҫӮў“`ӮҰӮӘӮ ӮиҒAҸ\ҺOҚОӮМ“~ҒAүБүx‘әӮМҗј–{ҠиҺӣ”hҺҮү_ҺRҸт•ҹҺӣҒ«ӮМ—з“ҙӮЙ—{ӮнӮкӮҪҒB

Ғ@—зҢөӮМҢЛҗРӮЕӮНҒA—^ҺУ–м—з“№ҒA•к•sҸЪ“с’jӮЖӮИӮБӮДӮўӮйӮЖӮ©ҒAҒu—^ҺУ–мҒvӮЖӮўӮӨҗ©ӮН—зҢөӮӘ—§ӮДӮҪ–ҫҺЎӮЙӮИӮБӮДӮ©ӮзӮМҗVҗ©ӮЕҒAӮұӮМҗ©ӮНҚЎӮМҗӯҺЎүЖӮМ—^ҺУ–мҠ]ҺҒӮИӮЗҒAӮұӮМүЖ‘°ӮҫӮҜӮЕӮ ӮйҒB Ғ@—зҢөӮМҢЛҗРӮЕӮНҒA—^ҺУ–м—з“№ҒA•к•sҸЪ“с’jӮЖӮИӮБӮДӮўӮйӮЖӮ©ҒAҒu—^ҺУ–мҒvӮЖӮўӮӨҗ©ӮН—зҢөӮӘ—§ӮДӮҪ–ҫҺЎӮЙӮИӮБӮДӮ©ӮзӮМҗVҗ©ӮЕҒAӮұӮМҗ©ӮНҚЎӮМҗӯҺЎүЖӮМ—^ҺУ–мҠ]ҺҒӮИӮЗҒAӮұӮМүЖ‘°ӮҫӮҜӮЕӮ ӮйҒB

(Ҡ]ҺҒӮН—зҢөӮМӮР‘·ӮЙ“–ӮҪӮзӮкӮйҒA•КӮЙӮұӮсӮИӮЖӮұӮлӮЕҲ«ҢыӮрҢҫӮЁӮӨӮЖӮўӮӨӮМӮЕӮаӮИӮўӮӘҒAҢіӮН“ъ–{ҢҙҺq—Н”ӯ“dӮМҺРҲхӮҫӮҜӮ ӮБӮДҒAҢҙ”ӯҗ„җi”hҒA•ҹ“ҮӮМҢҙ”ӯҺ–ҢМӮНҗ_—lӮМҺdӢЖӮЖӮөӮ©җа–ҫӮЕӮ«ӮИӮўҒA’Г”g‘ОҚфӮНҗlҠФӮЖӮөӮДӮНҚЕҚӮӮМ’mҢbӮр“ӯӮ©Ӯ№ӮҪӮЖҺvӮБӮДӮўӮйӮЖ’ҙ–іҗУ”C”ӯҢҫӮрӮөӮҪҒBҗ_ӮвҲ«–ӮӮвҚ•ҢўӮв•ПӮИҗәӮМҺdӢЖӮИӮЗӮЖ–{ӢCӮЕҢҫӮӨӮЖӮ·ӮкӮОӮұӮкӮЬӮЕ’КҺY‘еҗbӮИӮЗӮЖӮөӮДҢҙ”ӯӮМҗУ”CӮр•үӮБӮДӮ«ӮҪҗіӢCӮМҺТӮМҢҫ—tӮЖӮаҺvӮҰӮё”wӢШӮа“ҖӮйҒAӮұӮМ•Ә–мӮМҗMӮ¶ӮзӮкӮИӮўғҢғxғӢӮМиц”pӮФӮиӮрӮӨӮ©ӮӘӮнӮ№ҒA“V”ұӮҫ’mҺ–ӮЖӮ©ҒAӮPӮO–ңҗlҲИҸгӮМ”р“п–ҜӮНӮаӮҝӮлӮсӮЖӮөӮДҒAӮЁӮЁӮ©ӮҪӮМҚ‘–ҜӮМиьзEӮр”ғӮБӮДӢLүҜӮЙӮНҗVӮөӮўҒcҒB“с“xӮаӮМ”н”ҡҚ‘ӮМ”wӢШӮа“ҖӮйҗӯҺЎү®Ӯвғ[ғj–ЧӮҜү®ӮНүҪӮаӮұӮМ“сҗlӮҫӮҜӮЙҢАӮзӮкӮДӮўӮйӮМӮЕӮНӮИӮўҒAҢыҗжӮН•КӮЖӮөӮД–{җSӮЕҚ‘–ҜӮМ–ҪӮрҺзӮлӮӨӮЖӮ·ӮйҺТӮНӮЬӮёӮўӮИӮўӮЖҢ©ӮДӮЁӮ©ӮЛӮОӮИӮзӮИӮўҒAӮўӮжӮўӮжҠлӮИӮўҠМҗSӮИҺ–ҺАӮНүBӮөӮДӮөӮЬӮӨ“ъ–{ӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮЖӮўӮӨҠҙӮ¶ӮӘӢӯӮўҒB–h’Ә’зӮИӮЗғnҒ[ғh–КҲА‘SӮОӮ©ӮиӮЙ–ЪӮӘҢьӮўӮДӮўӮйӮжӮӨӮЙӮаҢ©ӮҰӮйӮМӮҫӮӘҒAӢZҸpӮН–{—Ҳ’Ҷ—§ӮЕҒAүҪҺ–ӮаҺgӮӨҺТӮМҗS“ҫҺҹ‘жӮМ–КӮаӮ ӮиҒAӮҪӮЖӮҰ–h’Ә’зӮвғxғ“ғgӮИӮЗғnҒ[ғh–КӮМҲА‘S‘ОҚфӮӘ–ң‘SӮҫӮЖӮөӮДӮаҒA“ъ–{Ңҙ”ӯӮНҚЎӮМӮЬӮЬӮМҠЗ—қ‘Мҗ§ӮЕӮНҲА‘SӮЕӮНӮ ӮйӮЬӮўҒAүҪ“xӮа“ҜӮ¶Һё”sӮрҢJӮи•ФӮөүЯӢҺӮМҺSҺ–ӮЙҠwӮОӮИӮўӮМӮӘ“ъ–{җlӮМ‘МҺҝӮcӮmӮ`ӮЕҠИ’PӮЙӮНҲА‘SӮЙӮаӮМӮЙ•ПҠvӮЕӮ«ӮИӮўҒAғҒғӢғgғ_ғEғ“ӮНҢҙ”ӯӮМғnҒ[ғh–КӮҫӮҜӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒAӮнӮёӮ©ӮрӮМӮјӮўӮД“ъ–{җlӮМӮЩӮЖӮсӮЗӮағҒғӢғgғ_ғEғ“ӮрҲшӮ«ӢNӮұӮөӮДӮўӮҪҒA’Г”gӮрӮ«ӮБӮ©ӮҜӮЙӮ»ӮМ”wӢШӮа“ҖӮй—фӮҜ–ЪӮӘ•\–КӮЙ•\ӮкӮҪӮМӮЕӮ ӮйӮӘҒA‘ҒӢ}ӮЙӮвӮзӮЛӮОӮИӮзӮИӮўӮұӮЖӮН‘ҪӮӯӮ ӮйҒA“ъ–{ӮҫӮҜӮМҢҙҺq—НғҖғүӮИӮЗӮМүр‘МӮрӢ}ӮІӮӨҒAҢҙ”ӯғnҒ[ғhӮЖҗӯҺЎӮв’n•ыӮМҗӯҺЎҢoҚПӮИӮЗӮМҚаҠEӮЙҺx”zӮіӮкӮҪӮЬӮЬӮҫӮӘҒAӮ»ӮӨӮөӮҪғ\ғtғgӮМ—ј–КӮрҢөӮөӮӯғ`ғFғbғNӮөӮДӮўӮ©ӮИӮҜӮкӮОҒAҢoҚПӮҫӮБӮДӮжӮӯӮИӮБӮҪӮиӮНӮөӮИӮўҒBҲА‘SӮЕӮаӮИӮўҢҙ”ӯӮрҲА‘SӮЕӮ·ӮЖҗк–еүЖӮЕӮаӮИӮўҗӯҺЎү®(ҢгӮЙҚаҠE)ӮӘ”»’fӮөӮДҚДүТ“ӯӮіӮ№ӮйҚ‘ҒAҗӯҺЎү®(”wҢгӮЙҚаҠE)ӮМҸҹҺиӮИҒuҢ»ҺА”»’fҒvӮӘҗк–еүЖӮМҲА‘S”»’fӮМҢ»ҺАӮжӮи—DҗжӮ·ӮйҚ‘ҒAӮ»ӮсӮИҚ‘ӮМҢoҚПӮӘӮжӮӯӮИӮиҒA–{“–ӮЙҚ‘–ҜӮМҚKӮ№ӮрҺАҢ»ӮЕӮ«ӮҪӮиӮ·ӮйӮнӮҜӮН–{“–ӮНӮ ӮиӮҰӮИӮўҒBҚ‘–ҜӮНғGғlғӢғMҒ[Ӯа‘еҺ–ӮҫӮӘӮ»ӮкҲИҸгӮЙ“ъ–{ӮМҗӯҺЎӮрӮЗӮӨӮ·ӮйӮМӮ©ҒAӮМ–в‘иӮЙҗ^Ң•ӮЙҺжӮи‘gӮЬӮЛӮОӮИӮйӮЬӮў)

ӮВӮўӮЕӮИӮӘӮзҒu—^ҺУ–мҒvӮНҚЎӮЕӮН’¬–јӮЙӮаӮИӮБӮДӮўӮДҒA2006”N3ҢҺ1“ъҒA—^ҺУҢSӮМҠв‘к’¬ҒE–м“cҗм’¬ҒEүБүx’¬ӮӘҚҮ•№Ӯө—^ҺУ–м’¬ӮӘ’aҗ¶ӮөӮҪҒBӮ»ӮМ—R—ҲӮНҒAҒuӮR’¬ӮЖӮаӮЙ—^ҺУҢSӮЙ‘®ӮөӮДӮЁӮиҒAҒu–мҒvӮН–LӮ©ӮИҺ©‘RӮр•\ӮөӮДӮўӮйҒBӮЬӮҪҒA“ъ–{Ӯр‘г•\Ӯ·Ӯй”oҗlүМҗlӮМ—^ҺУ•“‘әҒA—^ҺУ–мҸ»ҺqҒA—^ҺУ–м“SҠІӮдӮ©ӮиӮМ’nӮЕӮаӮ ӮиҒAҒu—^ҺУ–мҒvӮЖӮўӮӨ–јҸМӮЖӮ·ӮйӮұӮЖӮЕҒA•¶ү»–LӮ©ӮЕҗS–LӮ©ӮИ’¬ӮЖӮўӮӨғCғҒҒ[ғWғAғbғvӮӘҗ}ӮкӮйҒvӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЖӮўӮӨҒB

Ғ@ҚOү»2”NҒi1845ҒjҢЬҢҺҗј–{ҠиҺӣӮЙӮЁӮўӮД“ҫ“xҒB•§“TҒAҠҝҠwӮМӮЭӮЕӮИӮӯҒAҚ‘Ҹ‘ҒAүМ•¶ӮрӮаҠwӮсӮҫҒB”Ә–Ш—§—зӮӘҺtӮЕӮ ӮБӮҪҒB Ғ@ҚOү»2”NҒi1845ҒjҢЬҢҺҗј–{ҠиҺӣӮЙӮЁӮўӮД“ҫ“xҒB•§“TҒAҠҝҠwӮМӮЭӮЕӮИӮӯҒAҚ‘Ҹ‘ҒAүМ•¶ӮрӮаҠwӮсӮҫҒB”Ә–Ш—§—зӮӘҺtӮЕӮ ӮБӮҪҒB

”Ә–Ш—§—зӮН–ӢҗbҒAҚ‘ҠwӮр–{ӢҸҸt’лӮЙҠwӮсӮЕҒAҚ‘ҢкӮЁӮжӮСү№үCӮМҠwӮЙ‘ўҢwӮӘҗ[ӮӯҒAҳaүМӮЙӮаӮ·Ӯ®ӮкӮДӮўӮҪҒBҲк•ыҒA—z–ҫҠwӮрҠwӮСҒAңЛҠSүЖӮЕҒAӢCҗЯӮрҸ®ӮСҒAҸнӮЙҚc“№ӮМҗҠӮҰӮр’QӮўӮДӮўӮҪҒB”~“cү_•l“ҷӮМҺuҺmӮЖҢрӮиҒAҺuӮр“ҫӮёӮөӮД•FҚӘӮЕӢqҺҖҒAӢң”NҺlҸ\ҺөҚОӮЕӮ ӮБӮҪҒAӮЖӮўӮӨҒB

—зҢөӮНӮұӮМ”Ә–Ш—§—зӮ©ӮзҠw–вӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҒAҗlҠi“IӮЙӮаҗ[ӮўҠҙү»ӮрҺуӮ°ӮҪӮжӮӨӮЕӮ ӮйҒB—§—з•vҚИӮр•тӮ¶ӮДҒA’OҢгҚ‘ӮЙӢAӮиҒAҠв‘к‘әӮМҗјҢхҺӣҒ«ӮЕҚuҗИӮрҠJӮўӮҪӮЖӮўӮӨҒB

Ғ@—зҢөӮӘҺбӢ·ҚӮ•l’¬ӮМҗк”\ҺӣҺө‘гӮМҸZҗEҗҘҺ]ӮМҺlҸ—ҲЯҺ}ҒiҢҰҺ}ҒjӮЖҢӢҚҘӮөӮДҒA”Ә‘гҸZҗEӮЖӮИӮБӮҪӮМӮНҒAүГүiҢі”NҒi1848ҒjӮМӮұӮЖӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒBҒ« Ғ@—зҢөӮӘҺбӢ·ҚӮ•l’¬ӮМҗк”\ҺӣҺө‘гӮМҸZҗEҗҘҺ]ӮМҺlҸ—ҲЯҺ}ҒiҢҰҺ}ҒjӮЖҢӢҚҘӮөӮДҒA”Ә‘гҸZҗEӮЖӮИӮБӮҪӮМӮНҒAүГүiҢі”NҒi1848ҒjӮМӮұӮЖӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒBҒ«

ҲЯҺ}ӮЖӮМҠФӮЙӮНҒA“сҚОӮЕ“VҗЬӮөӮҪ•ф–мӮЖ‘е“sҸйӢҝ“VӮЖӮр–ЧӮҜӮҪӮӘҒAүГүi3”NҒi1850Ғj—ЈҚҘӮөӮҪӮ»ӮӨӮЕӮ ӮйҒBҚӮ•lӮНӮнӮёӮ©2”NҠФӮҫӮБӮҪҒBӮҫӮ©Ӯз“SҠІӮЙӮНҲЩ•кҢZӮӘӮўӮйҒB

җ^Ҹ@–{ҠиҺӣ”hҒ@җјү_ҺRҗк”\Һӣ

Ғ@ҲкҸҠ ҚЭ ’nҒ@ҚӮ•l’¬Ӣ{ҚиҒiҗФ”ц’¬Ғj

Ғ@ҲкҠJҒ@Ғ@‘nҒ@“VҗіҢі”N ҒiҲкҢЬҺөҺOҒj

Ғ@ҲкҠJҒ@Ғ@ҠоҒ@җeкaҸгҗl

Ғ@Ҳк–{Ғ@Ғ@‘ёҒ@Ҳў–н‘Й”@—Ҳ

Ғ@Ҳк’hҗM“kҗ”Ғ@ҲкӢгҢЛ

Ғ@Ҳк—RҸҸүҲҠvҒ@“VҗіҢі”NҸ¬•lҺsҗ_“c–ӯҢхҺӣӮМ’jҒAӮұӮМ’nӮЙ—ҲӮБӮДҸ¬ҲБӮрҢӢӮСҒAҢc’·”Ә”N“с‘г—№–ҫҒA–{“°ӮрҢҡ—§ӮөӮДҗк”\ҺӣӮЖҸМӮөӮҪҒBҲИ—Ҳ‘ҪҸӯӮМӢ»”pӮӘӮ ӮБӮҪӮӘҒAү„•у”Ә”NҸZҗEҗҘҺ]ҒAҸ@‘cҸгҗlӮМҢд–Ш‘ңҒAӢyӮСҺА”@ҸгҗlӮМүe‘ңӮр–{ҺRӮжӮиүә•ҚӮіӮкӮДҲИ—ҲҒA“аҠOҒA“ЪӮЙҠ®”хӮ·ӮйӮЙҺҠӮБӮҪҒB‘жҸ\җўӢҝ“VҸ”Қ‘—VҠwӮМ—·ӮЙҸoӮДӮ©ӮзҒAҗж‘гҚЕҸҹҸгҗlӮЙҺҠӮй–с•S”NҠФ–іҸZӮЖӮИӮиҒAҸ¬•l–ӯҢхҺӣҸZҗEӮӘ‘г–ұӮрҺ·ӮБӮДӮўӮҪӮұӮЖӮӘӮ ӮйҒB

Ғ@“–Һӣ‘жӢгҗўӮМҸZҺқӮЙ—^ҺУ–мвXҠЮӮ ӮиҒAҚ‘ҠwӮр–{ӢҸҢnӮМ”Ә–Ш—§вXӮЙҸAӮўӮДҠwӮСҒAӢОүӨӮМҺuҺmӮЖҢрӮиҒA“БӮЙҚ•“cүГүEүq–еҒAҚӮҚиҗі•—ҒAҗјӢҪӢg”VҸ•“ҷӮЖӮЖӮаӮЙҸнӮЙӢһ“sӮЙҚЭӮБӮДҒA“VүәӮМҢ`җЁҒAҸ””ЛӮМ“®җГӮрӮӨӮ©ӮӘӮўҒAҺһӮМ’©’мӮЙҢҡҢҫӮ·ӮйӮИӮЗүӨҗӯ•ңҢГӮЙҠс—^ӮөӮҪҒB”У”NӢһ“s•{үә–{”h–{ҠиҺӣҺxү@ӮЙүBҗІӮөӮДҢгҗiӮЙҚ‘ҠwӮрҚuӮ¶ҒAҳaүМӮЙҗeӮөӮЭҒAӮ»ӮМҲвүrҺO–ң—]ҺсӮЖӮаӮўӮўҒA—^ҺУ–мүЖӮМүМ•—ӮрӢ»ӮөӮҪҒB

Ғ@‘еҗіҺө”NҒAҸгҗlӮЙҸ]ҢЬҲКӮр’З‘ЎӮөӮДӮ»ӮМҢӯҢчӮрҢ°ҸІӮ№ӮзӮкӮҪҒB

Ғ@‘OҸZӢ{ҚиҚЕҸҹҺtӮНҒAҚӮ•l”ӯ“WӮЙҠс—^Ӯ·ӮйҺ–җЦ‘ҪӮӯҒA’ҶӮЙӮаҸ¬ҚыҺqҒwҚӮ•lҲД“аҒxӮрҺ©”пҸo”ЕӮөӮДӢҪ“yӮМҸРүоӮЙӮВӮЖӮЯӮҪҒB

Ғ@‘еҗіҲкҢЬ”NҲкҒӣҢҺҒA“–’n•ыҸүӮМ—cҺҷ•ЫҲзүҖӮр‘nҗЭӮөӮДҒA—cҺҷӢіҲзӮЙ•№Ӯ№ӮДҺРүпҺ–ӢЖҗUӢ»ӮМ”НӮрҺҰӮөӮҪҒB

Ғ@Ӣ«“аӮЙҒAҳ@”@ҸгҗlӢҢҗХӮМҒuҗA’|ҒvӮЖҸМӮ·ӮйӮаӮМӮ ӮиҒBҸЪӮөӮӯӮН•КҚҖҮҖ“`җаӮЖ–ҜҳbҮҖӮЙҸРүоӮөӮДӮ ӮйҒB

ҒiҒwҚӮ•l’¬ҺҸҒxҒj |

ҺбӢ·Ҹ¬‘в

Ғ@ҚЎӮ©ӮзӮёӮўӮФӮсҗМӮМӮұӮЖҒBҗ_ҢчҚcҚ@ӮНҒAҺOҠШҗӘ”°ӮЙҸoӮ©ӮҜӮйӮҪӮЯҒA—ҙҺсӮМ‘DӮрҺd—§ӮДҒA“ЦүкӢC”дӮМҚ`ӮрҸo”ӯӮөҒAҚӮ•lү«ӮЙӮіӮөӮ©Ӯ©ӮБӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮМҺһӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@ӮРӮЖӮиӮМӢҷҺtӮӘӢӣӮр’ЮӮБӮДӮўӮйҢхҢiӮӘҒAҚcҚ@ӮіӮЬӮМ–ЪӮЙӮЖӮЬӮБӮҪҒB

Ғ@ ҒuӮ ӮМҺТӮНҒAүҪӮр’ЮӮБӮДӮЁӮйӮМӮ¶ӮбҒv

ҚcҚ@ӮіӮЬӮНҒAӮнӮҙӮнӮҙ‘DӮрҺ~ӮЯӮіӮ№ӮД•·ӮўӮҪҒB

Ғ@ ҒuӮ ӮкӮНҸ¬‘вӮЕӮІӮҙӮиӮЬӮ·ӮйҒv

Ғ@ ҒuӮЩӮЩӮЈҒv

ҚcҚ@ӮіӮЬӮНӮҪӮўӮЦӮсӢ»–Ўҗ[ӮӯӮІ——ӮЙӮИӮиҒAҺһӮМҢoӮВӮМӮрӮЁ–YӮкӮЙӮИӮйӮЩӮЗӮҫӮБӮҪҒB

Ғ@ӮЁҚАӢЯӮӯӮЙҚTӮҰӮДӮўӮҪ•җ“а‘еҗbӮНҒAҚcҚ@ӮіӮЬӮМӮ ӮЬӮиӮМ”MҲУӮЙҲі“|ӮіӮкҒAӮЖӮӨӮЖӮӨӢҷҺtӮЙӢЯӮГӮўӮДӮўӮ«ҒA

Ғ@ҒuӮ»ӮМҸ¬‘вӮрҚcҚ@ӮіӮЬӮЙҢЈҸгӮөӮҪӮЬӮҰҒv

ӮЖ–ҪӮ¶ӮҪҒB

ҒuӮНӮБҒAҠмӮсӮЕҢЈҸгӮўӮҪӮөӮЬӮ·Ғv

ӢҷҺtӮНӮ©ӮөӮұӮЭҸіӮБӮДҒAҸ¬‘вӮрҢЬ•CӮЁҺиҢіӮЙ•щӮ°ӮҪҒB

Ғ@•җ“а‘еҗbӮНҒAӮ»ӮМҸ¬‘вӮрӢtӮіӮЙҺжӮиҒAҸ¬•ҝӮрҺқӮБӮД• ӮрӮіӮ«Ҡ„ӮиҒAҸДӮ«•ЁӮЖӮөӮДҢЈӮ¶ӮҪҒB

ҚcҚ@ӮіӮЬӮНҒAӮіӮБӮ»ӮӯӮЁҸўӮөҸгӮӘӮиӮЙӮИӮиҒA

ҒuӮұӮМ–ЎӮНҢГҚЎӮЙ—ЮӮИӮөҒv

ӮЖҸЬ–ЎӮіӮкӮҪҒBӮұӮкӮӘҺбӢ·Ҹ¬‘вӮӘҗўӮЙҸoӮҪҺnӮЬӮиӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@ҚЎӮЕӮа“VҚc•ГүәӮІ‘ҰҲКӮМ‘е“TӮЙӮНҒAҒuҗ_җпҺбӢ·Ҹ¬‘вҒvӮЖӮөӮДӮІ—p–ҪӮӘӮ ӮйҒB

Ғ@—^ҺУ–м“SҠІӮМ•ғҒA—^ҺУ–м—зҢөӮНҺҹӮМӮжӮӨӮЙүrӮсӮЕӮўӮйҒB

Ғ@Ғ@—ўӮИӮзӮОҒ@үФӮЖӮаҢ©ӮҰӮДҺиҗЬӮйӮзӮЮ

Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ҺбӢ·Ҹ¬‘вӮрҚӮ•lӮЙ—ҲӮД

ҒiҒwҺбӢ·ҚӮ•lӮЮӮ©ӮөӮОӮИӮөҒxҒj |

Ғ@ҚДӮСӢһ“sӮЙҸoӮДҒA–{ҠиҺӣӮМ–р‘mӮЖӮИӮиҒAҺҹӮўӮЕҒAүӘҚиӮМҠиҗ¬ҺӣӮЙ“ьӮиҒAҺRҚи‘y•әүq’·Ҹ—ғnғcғ‘ӮЖҲАҗӯ5”NҒi1858ҒjӮЙҢӢҚҘӮ·ӮйҒBғnғcғ‘ӮН“V•Ы10”NҒi1839Ғjҗ¶ӮЬӮкӮЕ19ҚОӮЕӮ ӮБӮҪҒB—зҢөӮН35ҚОӮЕӮ ӮБӮҪҒB Ғ@ҚДӮСӢһ“sӮЙҸoӮДҒA–{ҠиҺӣӮМ–р‘mӮЖӮИӮиҒAҺҹӮўӮЕҒAүӘҚиӮМҠиҗ¬ҺӣӮЙ“ьӮиҒAҺRҚи‘y•әүq’·Ҹ—ғnғcғ‘ӮЖҲАҗӯ5”NҒi1858ҒjӮЙҢӢҚҘӮ·ӮйҒBғnғcғ‘ӮН“V•Ы10”NҒi1839Ғjҗ¶ӮЬӮкӮЕ19ҚОӮЕӮ ӮБӮҪҒB—зҢөӮН35ҚОӮЕӮ ӮБӮҪҒB

Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@

—^ҺУ–м’¬—§Қ]ҺR•¶ҢЙӮЙ—^ҺУ–м“SҠІӮӘ’ҳӮөӮҪҒw—зҢө–@ҺtүМҸWҒx•ңҚҸ”ЕӮИӮЗӮӘ”М”„ӮіӮкӮДӮўӮйӮӘҒA’ҶӮЙҒu—зҢө–@ҺtүМҸWӮМҸүӮЯӮЙӮөӮйӮөӮЁӮӯ•¶ҒvӮӘ”[ӮЯӮзӮкӮДӮўӮДҒA”ЮӮМ“®ҢьӮӘҢкӮзӮкӮДӮўӮйҒBӮұӮМӮ ӮҪӮиӮ©ӮзӮН’OҢгӮЖҠЦҢWӮӘӮИӮӯӮИӮБӮДӮӯӮйӮӘҒAҺһӮЙӮНҗ¶ӮЬӮкҢМӢҪӮЦҺpӮрҢ©Ӯ№ӮйӮұӮЖӮаӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮ»ӮМҢгӮМ“®ҢьӮИӮЗӮрҠИ’PӮЙҗGӮкӮДӮЁӮҜӮОҒc

Ғ@ӮұӮӨӮөӮҪ’јҢгӮЙҲАҗӯӮМ‘еҚ–(ҲАҗӯ5”NҒE1858)ӮӘӢNӮұӮиҒAӢg“cҸјүAӮв”~“cү_•lӮИӮЗӮӘҢYҺҖӮөӮҪҒB‘ёүӨӮЖҒAҚІ–Ӣү^“®ӮМ‘О—§‘ҠҷҺӮНҲкӢ“ӮЙҢғү»ӮөҒAҚ‘“аӮН‘ӣ‘RӮЖӮИӮБӮҪҒB Ғ@ӮұӮӨӮөӮҪ’јҢгӮЙҲАҗӯӮМ‘еҚ–(ҲАҗӯ5”NҒE1858)ӮӘӢNӮұӮиҒAӢg“cҸјүAӮв”~“cү_•lӮИӮЗӮӘҢYҺҖӮөӮҪҒB‘ёүӨӮЖҒAҚІ–Ӣү^“®ӮМ‘О—§‘ҠҷҺӮНҲкӢ“ӮЙҢғү»ӮөҒAҚ‘“аӮН‘ӣ‘RӮЖӮИӮБӮҪҒB

Ғ@–Ӣ––ӮМҸоҗЁӢ}”—ӮМ’ҶӮЕҒA–{ҠиҺӣӮНӢі’cҲЫҺқӮМӮҪӮЯӮЙҒAҗVӮөӮўҗӯҺЎҗЁ—НӮЖӮөӮДҸE“ӘӮөӮДӮ«ӮҪӢОүӨ‘ӨӮЙ•tӮўӮДҒA’©’мҺxҺқӮЙҗё—НӮрҢX’ҚӮ·ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒB Ғ@–Ӣ––ӮМҸоҗЁӢ}”—ӮМ’ҶӮЕҒA–{ҠиҺӣӮНӢі’cҲЫҺқӮМӮҪӮЯӮЙҒAҗVӮөӮўҗӯҺЎҗЁ—НӮЖӮөӮДҸE“ӘӮөӮДӮ«ӮҪӢОүӨ‘ӨӮЙ•tӮўӮДҒA’©’мҺxҺқӮЙҗё—НӮрҢX’ҚӮ·ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒB

ҲАҗӯ3”NҒi1856ҒjӮЙӮНҒAӢОҚc‘mҢҺҗ«Ӯр“o—pӮөҒA•¶Ӣv3”NҒi1863Ғj’©’мӮЦҲк–ң—јӮрҢЈӮ¶ӮҪӮМӮрӮНӮ¶ӮЯҒAҢcүһҒE–ҫҺЎҸү”NӮЙӮ©ӮҜӮД‘ҪҠzӮМҢЈӢаӮрҚsӮўҒA’©’мӮМ–ҪӮЙӮжӮБӮДҚrҗ_ҢыӮЙҢдҚKӢҙӮрүЛӢҙӮөҒAӮЬӮҪҒA‘m‘ӯҗ”•S–јӮЕӢ{’мӮМҺзҢмӮЙ“–ӮБӮҪҒBӮіӮзӮЙҒA–е––ӮЙӮаҺЖҒXӢОүӨ•сҚ‘ӮМ’ј—@Ӯр”ӯӮөӮҪҒB

ӢОүӨ‘ӨӮМ’ҶҗSҗЁ—НӮЕӮ ӮБӮҪҺF–Җ”ЛӮЖӮМҳaҗeӮЙӮНҗSӮрҚУӮўӮҪҒBҸ]—ҲҒAҺF–Җ”ЛӮЕӮНҗ^Ҹ@ӮрҢҷӮБӮДҒA•zӢіӮрӢЦҺ~Ӯ·ӮйӮИӮЗ–{ҠиҺӣӮЖӮН—FҚD“IӮЕӮИӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзҒA“БӮЙҳaҗeӮЙ“wӮЯӮҪӮЖӮўӮўҒA––ҺӣӮМ’ҶӮЙӮНӢОүӨү^“®ӮЙ’јҗЪ’рҗgӮ·ӮйӮаӮМӮа”yҸoӮөӮҪҒB

Ӯ»ӮМӮжӮӨӮИ–{ҠиҺӣӮМ“®ҢьӮр”wӮЙ•үӮӨӮД—зҢөӮМҠҲ“®ӮӘҚsӮнӮкӮҪӮМӮЕӮ ӮлӮӨҒBӮЖӮўӮӨҒB

Ғ@—зҢөӮНҺF–Җ”Л“@ӮЙҸнӮЙҸo“ьӮөӮДҒAӢһ“sӮМҢ`җЁҒAҸ””ЛӮМ“®җГӮр“а•сӮөҒAҺF–Җ”ЛӮМӮҪӮЯӮЙҺнҒXӮМҺьҗщӮрӮөҒAҚфӮрҺцӮҜӮйҒAӮИӮЗҺF–ҖӮМ—ҳ•ЦӮрҗ}ӮиҒAҺF”ЛӮЖӮМҳaҗeӮрҗ}ӮйӮұӮЖӮӘҒAӮ»ӮМҺеӮИӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB Ғ@—зҢөӮНҺF–Җ”Л“@ӮЙҸнӮЙҸo“ьӮөӮДҒAӢһ“sӮМҢ`җЁҒAҸ””ЛӮМ“®җГӮр“а•сӮөҒAҺF–Җ”ЛӮМӮҪӮЯӮЙҺнҒXӮМҺьҗщӮрӮөҒAҚфӮрҺцӮҜӮйҒAӮИӮЗҺF–ҖӮМ—ҳ•ЦӮрҗ}ӮиҒAҺF”ЛӮЖӮМҳaҗeӮрҗ}ӮйӮұӮЖӮӘҒAӮ»ӮМҺеӮИӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB

—зҢөӮМӢОүӨҺ–җЦ’ҶҒAҚЕӮаүФҒXӮөӮ©ӮБӮҪӮМӮН–k—Ө’Б•ҸҺgӮЙҗҸҸ]ӮөӮДҒAҗй•ҸҚHҚмӮЙ“–ӮйӮЖӮЖӮаӮЙҒA–k—ӨҸ”Қ‘ӮМҸоҗЁӮр’TӮиҒAӮ ӮнӮ№ӮДҒAҢR—pӢаӮМҢЈ”[ӮрҠ©ӮЯҒA‘еӮ«ӮИҗ¬үКӮрӢ“Ӯ°ӮҪҒAӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@җј–{ҠиҺӣӮНҗ^Ҹ@‘е’J”hӮМ–{ҺRӮЕҒAҗeкaӮМҺq‘·ӮЕӮ Ӯй‘е’JүЖӮӘ‘гҒXҢpҸіӮөӮДӮ«ӮҪҒB“SҠІӮМҒwҺj’k‘¬ӢLҳ^ҒxӮНҒAҒuӢр•ғӮН‘ҰӮҝӢһ“s–{ҠиҺӣӮМҗ\ӮіӮО–р‘mӮЖҗ\ӮөӮЬӮ·ӮӘү]ҒXҒvҒu‘ҙҺһӮМ–{ҠиҺӣӮНҢдҸі’mӮМ’КӮи–е”ҙӮМҺ®–@ӮЕӮ ӮиӮЬӮөӮҪӮ©ӮзҒAҗe–кӮН‘ӯүЖӮ©ӮзӢNӮВӮД‘m—өӮЖӮИӮВӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮйӮ©ӮзҒA‘m—өӮЖӮөӮДӮМҗg•ӘӮНӢЙӮӯ’бӮўӮМӮЕү]ҒXҒvӮЖҸ‘Ӯ«ӮөӮйӮ·ҒBӮ»ӮӨғGғүғCӮіӮсӮМҚӮ‘mӮЕӮ ӮБӮҪӮнӮҜӮЕӮИӮ©ӮБӮҪҒAӮІӮӯ’бӮўӮаӮМӮМӮжӮӨӮЕҒAҚЎӮЕҢҫӮҰӮОҗg•Ә•ЫҸбӮаӮИӮўғpҒ[ғgӮвғAғӢғoғCғgҒA”hҢӯӮвҢ_–сӮЖӮўӮБӮҪҲөӮўӮМӮжӮӨӮИӮаӮМӮ©ҒB Ғ@җј–{ҠиҺӣӮНҗ^Ҹ@‘е’J”hӮМ–{ҺRӮЕҒAҗeкaӮМҺq‘·ӮЕӮ Ӯй‘е’JүЖӮӘ‘гҒXҢpҸіӮөӮДӮ«ӮҪҒB“SҠІӮМҒwҺj’k‘¬ӢLҳ^ҒxӮНҒAҒuӢр•ғӮН‘ҰӮҝӢһ“s–{ҠиҺӣӮМҗ\ӮіӮО–р‘mӮЖҗ\ӮөӮЬӮ·ӮӘү]ҒXҒvҒu‘ҙҺһӮМ–{ҠиҺӣӮНҢдҸі’mӮМ’КӮи–е”ҙӮМҺ®–@ӮЕӮ ӮиӮЬӮөӮҪӮ©ӮзҒAҗe–кӮН‘ӯүЖӮ©ӮзӢNӮВӮД‘m—өӮЖӮИӮВӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮйӮ©ӮзҒA‘m—өӮЖӮөӮДӮМҗg•ӘӮНӢЙӮӯ’бӮўӮМӮЕү]ҒXҒvӮЖҸ‘Ӯ«ӮөӮйӮ·ҒBӮ»ӮӨғGғүғCӮіӮсӮМҚӮ‘mӮЕӮ ӮБӮҪӮнӮҜӮЕӮИӮ©ӮБӮҪҒAӮІӮӯ’бӮўӮаӮМӮМӮжӮӨӮЕҒAҚЎӮЕҢҫӮҰӮОҗg•Ә•ЫҸбӮаӮИӮўғpҒ[ғgӮвғAғӢғoғCғgҒA”hҢӯӮвҢ_–сӮЖӮўӮБӮҪҲөӮўӮМӮжӮӨӮИӮаӮМӮ©ҒB

—зҢөӮНҒA•Ҫ“ъӮНӢ@–ұӮЙӮ ӮёӮ©ӮзӮИӮўӮӘҒA—ХҺһҒAӮ ӮйӮўӮН’n•ыӮЙҸoӮДҢд—pӮрӢОӮЯҒAҢд—p‘mӮЖҸМӮ№ӮзӮкҒA•Кү@ӮрҺеҠЗӮөӮДҒA—Ц”ФӮЖ–јӮГӮҜӮзӮкҒA–{ҺRӮМҳ\ӮрҗHӮЮӮрӮаӮБӮДүЖ—Ҳ‘mӮЖӮжӮОӮкӮҪҒAҒuҢДӮСҺӣҚҶҒvҠK‘wӮМ‘mӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒB

—зҢөӮМӢОүӨҺ–җЦӮЖӮўӮӨӮМӮН–{ҠиҺӣӮМҢд—p‘mӮЖӮөӮДӮМҺ–җЦӮЕӮ ӮБӮҪӮзӮөӮўӮӘҒAҸC—…ҸкӮЕӮМҗЪҸХ–рӮМӮұӮЖӮЖӮДҒA’_—НӮЖҺ–‘ФӮрҗv‘¬–ҫқрӮЙ”cҲ¬ӮөҒA“IҠmӮИ—\‘ӘӮр—§ӮДӮйҚЛ’qӮЖӮр•K—vӮЖӮөӮҪӮЕӮ ӮлӮӨҒBӮіӮзӮЙҒAҗҪҺАӮіӮЖӢОүӨ•с•§ӮМҗM”OӮЖӮр•K—vӮЖӮөӮҪӮЕӮ ӮлӮӨҒB—зҢөӮНӮ»ӮкӮзӮМӮаӮМӮрҸ\•ӘӮЙ”хӮҰӮДӮўӮҪҒA—L”\ӮИ—DӮкӮҪҗl•ЁӮЕӮ ӮБӮҪӮжӮӨӮЕӮ ӮйӮЖӮўӮӨҒB

Ғ@–ҫҺЎӮЙӮИӮБӮДӮ©ӮзӮНҒA—Г•aү@ҒAҸ¬ҠwҚZҒAҺЙ–§ӢЗҒA”Һ——үпҒAҚzҗтҸк“ҷӮМ‘nҗЭӮЙ‘ІҗжӮөӮДҗs—НӮөӮҪҒAӮЖӮўӮӨҒB Ғ@–ҫҺЎӮЙӮИӮБӮДӮ©ӮзӮНҒA—Г•aү@ҒAҸ¬ҠwҚZҒAҺЙ–§ӢЗҒA”Һ——үпҒAҚzҗтҸк“ҷӮМ‘nҗЭӮЙ‘ІҗжӮөӮДҗs—НӮөӮҪҒAӮЖӮўӮӨҒB

ӮөӮ©Ӯө–ҫҺЎ12”NӮЙӮНҒA—зҢөӮӘҢцүvӮМӮҪӮЯӮЙҢvүжӮөӮҪҸ”ҺнӮМҺ–ӢЖӮЙҺё”sӮөӮДҒAӮ»ӮМҲЧӮЙҺӣү@ӮЖүЖҚаӮНӢЈ”„ӮЙ•ҚӮ№ӮзӮкҒA“y’nӮНҺ»ӮӯҚВҢ ҺТӮЙӢAӮөҒA—зҢөӮНүЖ‘°ӮрӮВӮкӮДҠиҗ¬ҺӣӮрӢҺӮзӮЛӮОӮИӮзӮИӮӯӮИӮБӮҪҒB

–ҫҺЎ13”N4ҢҺҒAҠJӢіҺtӮЖӮөӮДҺӯҺҷ“ҮӮЦүәӮБӮҪҒB—зҢө57ҚОӮЕӮ ӮБӮҪҒB

–ҫҺЎ17”NҲкүЖӮН—зҢөӮМ•aӢCӮрӢ@ӮЙӢһ“sӮЙӢAӮБӮҪҒBүFҺЎӮЙ“ьӮиҒAүFҺЎӮ©ӮзҲкҸжҺӣ‘әӮМ—{Ң№ҺӣӮЙ“ьӮБӮҪҒA–{ҠиҺӣҠ|ҸҠ—{Ң№ҺӣӮМ—ҜҺзӢҸӮЖӮИӮБӮҪӮМӮНҒA62ҚОӮЕӮ ӮйҒB

–ҫҺЎ27”NҒA—{Ң№ү@ӮрӢҺӮиҒAҲӨ“ҶҢS“c’Ҷ‘әӮЙүјҸZӮөҒA29”NӮМ“~—Ң“ҢӮМҗҙҠХҺӣӮЙӢхӢҸӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒB

–ҫҺЎ31”N8ҢҺ17“ъҒAҺRғҚҢ§“ҝҺR‘әӮМҸЖһу(“с’j)ӮМ—{үЖӮЙӮДҹfӮ·ҒBӢң”N75ҚОҒB‘еҗі6”NҒAҗ¶‘OӮМҢчӮЙӮжӮиҸ]ҢЬҲКӮр‘ЎӮзӮкӮҪҒB

“SҠІӮН•ғӮМҚЛ”\ӮЖӢCҠSӮЖӮрҸіӮҜҒAӮ»ӮМҢO“©ӮрӮӨӮҜӮҪҒA—зҢөӮНүМҗlӮЖӮөӮДӮМҢҙ“_ӮЕӮ ӮБӮҪҒBҺҹӮМӮжӮӨӮИҺҚүМӮӘӮ ӮйҒB

•ғӮНӮвӮӯүдӮЙжqӮЦӮДүМӮжӮЯӮЖҺ¶ӮйӮОӮ©ӮиӮЙӮМӮҪӮЬӮРӮөӮ©ӮИ

ҚЎӮЙӮөӮДӮВӮӯӮГӮӯ’mӮйӮНүМӮжӮЯӮЖжqӮЦӮҪӮЬӮРӮө•ғӮМӮЭӮұӮұӮл

җўӮЙҲіӮіӮкҺһӮЙҸXӮӯӮЬӮЗӮЦӮЗӮа•ғӮрҺvӮЦӮОҲкӮ·ӮАӮЖӮИӮй

—зҢөӮМҚИҒҒ“SҠІӮМ•кғnғcғ‘ӮНҒA“V•Ы10”NҒi1839Ғjҗ¶ӮЬӮкҒA–ҫҺЎ29”NҹfҒBӢқ”N57ҚОҒB —зҢөӮМҚИҒҒ“SҠІӮМ•кғnғcғ‘ӮНҒA“V•Ы10”NҒi1839Ғjҗ¶ӮЬӮкҒA–ҫҺЎ29”NҹfҒBӢқ”N57ҚОҒB

’hүЖӮМӮИӮўҺӣӮМҸZҗEӮЕӮ ӮиҒAӢЙ“xӮЙ•nӮөӮўүЖӮЕӮ ӮБӮҪҒAҒu•кӮНүБ–ОҗмӮ©ӮзҚ№ӮрҸEӮБӮД—ҲӮДҒA”ҚӮ°ӮҪ‘VӮЙӮ»ӮкӮр“ьӮкҒAӮ»ӮМҸгӮЕӮўӮлӮНӮрҸ‘ӮӯӮұӮЖӮрӢіӮҰӮДӮӯӮкӮҪҒB•MӮМ‘гӮиӮЙ”ўҒAҺҶӮМ‘гӮиӮЙҚ№ӮЕӮ ӮБӮҪҒB‘VӮр—hӮ·ӮБӮДҚ№Ӯр•ҪӮЙӮөӮДҒAӮӯӮиӮ©ӮҰӮөӮӯӮиӮ©ӮҰӮөҺҡӮрҸKӮӨӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒvӮЖҒA“SҠІӮНҸ‘ӮўӮДӮўӮйҒB

•nӮөӮіӮЙӮӯӮ¶ӮҜӮД”ЪӢьӮЙӮИӮйӮұӮЖӮИӮӯҒA“Ж—§“Ж•аӮМӢCҠTӮрӮаӮВӮжӮӨӮЙӮЖҺqӢҹӮҪӮҝӮрҗgӮрӮаӮБӮДҢөӮөӮӯҲзӮДӮҪӮжӮӨӮЕӮ ӮйҒB

•nӮөӮўүЖӮЙҗ¶ӮЬӮкӮҪҺТӮНҒAҗlӮжӮиӮа‘ҒӮӯҒAӮНӮБӮ«ӮиӮЖӮөӮҪҗ¶ҠҲ–Ъ•WҒE‘Ф“xӮрҠm—§Ӯ·ӮйӮұӮЖӮвӢC—НӮӘ•K—vӮИӮұӮЖӮрҢөӮөӮӯӢіӮҰӮДӮўӮйҒBҢ«–ҫӮИ•wҗlӮЕӮ ӮБӮҪӮжӮӨӮҫӮЖӮўӮӨҒB

—зҢөӮМҺqӮҪӮҝҒҒ“SҠІӮМҢZ’нӮҪӮҝӮНҒAӮўӮёӮкӮа•¶ҚЛӮЙ’·ӮҜӮДӮўӮйҒB —зҢөӮМҺqӮҪӮҝҒҒ“SҠІӮМҢZ’нӮҪӮҝӮНҒAӮўӮёӮкӮа•¶ҚЛӮЙ’·ӮҜӮДӮўӮйҒB

’·’jӮНҳa“c‘еү~ҒAжҒӮНҗSӢҫҒBҲАҗӯ6”NҒi1859Ғjҗ¶ӮЬӮкӮҪҒBҳZҚОӮМүДҒA—зҢөӮЖғnғcғ‘ӮЖӮаҗeҢрӮМӮ ӮБӮҪҳ@ҢҺ“тӮМҲҙҗщӮЕҗҸҗSү@–еҗХҳa“c’q–һӮМҺәӮЙ“ьӮиҒA’д”ҜҒBҺб”NӮЙӮөӮДҗт—OҺӣӮМҺ·Һ–ӮЖӮИӮйҒB

Ӯ»ӮМҚ —^ҺУ–мӮНӢЙ“xӮМ•nҚўӮМ’ҶӮЙӮ ӮиҒAҺбӮў‘еү~ӮӘ•ғ•к’н–…Ӯр—{ӮБӮҪҒBҢгҒAүӘҺRҺsҲАҸZү@ҸZҗEӮрҢ“ӮЛҒAҗ^ҢҫҸ@–@–ұҺxҸҠ’·ӮЙ”CӮ¶ҒAҠw—СӮМ’·ӮрӮаҢ“ӮЛӮДҲзүpӮЙҸ]ӮБӮҪҒBӮұӮМҲАҸZү@ӮЙӮНҒA—{үЖӮ©Ӯз’EҸoӮөӮҪ“SҠІӮӘҲкҺһҗgӮрҠсӮ№ӮДӮўӮҪӮұӮЖӮӘӮ ӮйҒBӮ»ӮМҢгҒAҚӮҸјҺsӮМҗ^ҢҫҸ@–@–ұҺxҸҠ’·ҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮМҸ]ҢR•zӢіҺtҒAҸ@үпӢc’·ҒAҗ^ҢҫҸ@•zӢі—ыҸKҸҠ’·ҒAҚӮ–мҺR‘еҺtӢіүп–{•”’·ӮрҢoӮДҒA‘еҗі6”Nҗ^ҢҫҸ@ҺRҠK”hҠЗ’·Ҡ©ҸCҺӣ–еҗХӮЙӢ“Ӯ°ӮзӮкҒA—Ӯ7”Nҗ^ҢҫҸ@”ӘҸ@ҠЗ’·‘Қ‘гӮЖӮөӮДғVғxғҠғAҸoҗӘҢRӮрҲФ–вӮөҒA’©‘NҠe’nӮрҗ”ғ•ҢҺӮЙӮҪӮБӮД•zӢіӮөӮД•аӮўӮҪҒB–{ҺRӮЙӮЁӮўӮД“`–@ҹу’ёҒAҺу–ҫҹу’ёӮрҚДҺOҸCҚsӮөҒAӢvӮөӮӯ’ҶҗвӮөӮДӮўӮҪӢпҺxҹу’ёҒAапҹу’ёӮрҚДӢ»ӮөҒAӮ»ӮМ‘јҒAҠ©—¬ҒAҗҸ—¬ҒAҲА—¬ҒAҸ”–@—¬“ҷ“`ҺцӮМҠJвҘҗ”үсӮЙӢyӮСҒAӮ»ӮМ”MҗSӮіҢГ‘е“ҝӮМ–КүeӮ ӮиӮЖ•]Ӯ№ӮзӮкӮҪҒBӮЬӮҪ‘еү~ӮНҒAҸ‘ҒAҳaүМҒAҠҝҺҚӮаӮжӮӯӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒB

“SҠІӮМҺҹҢZӮНҗФҸјҸЖ“ІҒB24ҚОӮЕҗФҸјҳAҸйӮМ’·Ҹ—ҲАҺqӮЖҢӢҚҘӮөҒAҺRҢыҢ§“ҝҺRҺs“ҝүһҺӣӮЙҸZӮсӮҫҒBҸЖ“ІӮНҺRҢыҢ§җП‘PүпӮрҗЭ—§ӮөҒAӮЬӮҪҒAҚИҲАҺqӮЖӮЖӮаӮЙ“ҝҺR•wҗlҚuҸKүпӮр‘nҗЭӮөҒAӮіӮзӮЙҒAӮ»ӮкӮрҠg’ЈӮөӮДҒAҺ„—§”’ҳ@Ҹ—ҠwҚZӮр‘n—§ӮөӮҪҒB–ҫҺЎ23”NҺ„—§“ҝҺRҸ—ҠwҚZӮЖүьҸМҠg’ЈӮіӮкӮҪӮӘҒAӮұӮМҸ—ҠwҚZӮЕҺбӮ«“SҠІӮӘӢі’dӮЙ—§ӮБӮҪӮұӮЖӮӘӮ ӮйҒB

ӮЬӮҪҒAҲзҺҷҸҠӮрҗЭӮҜҒAҺеӮЖӮөӮДҸ—ҺъӮМӮ©Ӯ©ӮҰӮДӮўӮҪ“ыҺҷӮЁӮжӮСҢЗҺҷӮМ•ЫҲзӮЙ“–ӮиҒAҸ—ҠwҚZ•Қ‘®–Pҗ——c’tүҖӮрҗЭ—§Ӯ·Ӯй“ҷҒA•§ӢіӮМ•zӢіҠҲ“®ӮМӮЭӮИӮзӮёҒAӢіҲзҒAҺРүп•тҺdҠҲ“®ӮрҗПӢЙ“IӮЙҚsӮБӮҪҒB

‘еҗі10”NӢ}җАҒBӢң”NҢЬҸ\ӢгҚОӮЕӮ ӮБӮҪҒB

ҸЖ“ІӮаҠҝҺҚӮрҚDӮЭҒAҠҝҺҚӮрҚмӮйӮұӮЖӮрҠyӮөӮЭӮЖӮөҒAӮЬӮҪҒAҳaүМӮаҗЬӮЙӮУӮкӮДүrӮсӮҫҒB

’нӮН—^ҺУ–мҸCҒA“SҠІӮжӮиҺOҚО”NүәҒA‘ҒӮӯӮ©Ӯ當ҚЛӮр”ӯҠцӮөҒA–ҫҺЎ26”NӮІӮлӮ©Ӯз30”NӮЙӮ©ӮҜӮДҒAҒu•wҸ—ҺGҺҸҒvҒuҸӯ”N•¶ҢЙҒvҒu•¶ҢЙҒvҒAҸӯ”NүҖ”ӯҚsӮМҒwҺҚ‘”ҒxҒEҒwҗV‘МҺҚҸWҒx“ҷӮЙҳaүМҒAҠҝҺҚҒAҗV‘МҺҚҒA•]ҳ_ҒAҚlҸШ“ҷӮрӮөӮ«ӮиӮЙ”ӯ•\ӮөҒA‘ҪҚКӮИ‘nҚмҠҲ“®ӮрӮөӮДӮўӮйҒB

–…ӮМғVғdӮНҒA“SҠІӮжӮиҳZҚОүәӮЕҒAүМӮұӮұӮлӮМӮ Ӯй•wҗlӮЕӮ ӮБӮҪҒBҒu•wҗlҺGҺҸҒvӮИӮЗӮЙ“ҠҚeӮөӮДӮўӮйҒB

—^ҺУ–м—зҢөӮМҺеӮИ—рҺjӢLҳ^

Ғw—^ҺУ–м’¬ҺjҺ‘—ҝ•ТҒx

—^ҺУ–м—зҠЮ(ӮкӮўӮІӮс)

Ғ@Ӯ»ӮаӮ»ӮаүБүxӮН“SҠІӮМ•ғӮЕӮ Ӯй‘m—өүМҗl—^ҺУ–м—зҢөӮМҸoҗg’nӮЕӮ ӮБӮҪҒB•¶җӯҳZ”NҒiҲк”Ә“сҺOҒjӮЙүБүx’¬ү·Қ]Ғi“–ҺһӮН’OҢгҚ‘—^ҺУҢSү·Қ]‘әҒjӮМҚЧҢ©үЖӮМҺҹ’jӮЖӮөӮДҗ¶ӮЬӮкӮҪ—зҢөӮНүБүx’¬үБүxӮМҸт•ҹҺӣӮЕҸCҚsӮөҒAӢһ“sӮЙҸoӮДҗј–{ҠиҺӣӮЕ“ҫ“xҒAӢһ“sҺsүӘҚиӮМҗј–{ҠиҺӣҠ|ҸҠҒAҠиҗ¬Һӣ(ӮӘӮсӮ¶ӮеӮӨӮ¶)ӮМҸZҗEӮЖӮИӮБӮҪҒB

Ғ@–Ӣ––ӮМ“®—җҠъӮЙӮНҺF–Җ”ЛӮЖӮМҳaҗeӮрҗiӮЯӮй–{ҠиҺӣӮМҺw—ЯӮМүәӮЕҢд—p‘mӮЖӮөӮДӢОүӨҠҲ“®ӮЙҸ]Һ–ӮөҒAҲЫҗVҢгӮН–ҫҺЎҗVҗӯ•{ӮЙӮжӮй—Г•aү@ӮМҗЭ—§“ҷҒAҠeҺнҺ–ӢЖӮЙҸ]Һ–ӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@ӮұӮМүӘҚиҠиҗ¬ҺӣҚЭ”CӮМӮЁӮиҒA—зҢөӮНҚИғnғcғ‘ӮЖӮМҠФӮЙҺl’jҠ°ҒiӮМӮҝӮМ“SҠІҒjӮрӮаӮӨӮҜӮҪҒBӮҝӮИӮЭӮЙӮұӮМҚ ҒA“т‘mүМҗlӮМ‘е“cҠ_ҳ@ҢҺӮЖүМӮЙӮжӮиҺ„Һ–ӮЙӮжӮиҢр—¬ӮМҗ[Ӯ©ӮБӮҪ—зҢөӮН–Ҫ–јӮрҳ@ҢҺӮЙҲЛ—ҠӮөҒA”ЮҸ—ӮЙӮжӮБӮДҠ°ӮЖ–ј•tӮҜӮзӮкӮҪҒB

Ғ@Ҡиҗ¬ҺӣӮӘ”pҺӣӮЖӮИӮБӮҪҢгӮНҺӯҺҷ“ҮӮвҺRҢыӮИӮЗӮЙҗgӮрҠсӮ№ҒAӮ»ӮМҗ¶ҠUӮрҸIӮҰӮйӮЬӮЕҗ¶ӮЬӮкҢМӢҪӮМүБүxӮЙ’иҸZӮ·ӮйӮұӮЖӮНӮВӮўӮЙ–іӮ©ӮБӮҪӮӘҒA”У”NӮЙӮН“–’nӮр“xҒX–KӮкҒA•ҪҲХ—Ұ’јӮИүr•—ӮЕ–]ӢҪӮМүМӮр‘ҪӮӯҺcӮөӮДӮўӮйҒB

Ғ@Ғ@“с“xӮНүzӮ¶ӮЖӮЁӮаӮЦӮОӮУӮй—ўӮМү·Қ]ӮМӮіӮЖӮМӮИӮВӮ©ӮөӮ«Ӯ©ӮИҒ@Ғ@вXҢө

Ғ@Ғ@ӮўӮЙӮөӮЦӮрӮөӮМӮФ–ІҳHӮЙӮ©ӮрӮйӮ©ӮИү·Қ]ӮМӮіӮЖӮМүФӮМӮ ӮҜӮЪӮМ

Ғ@‘еҚ]ҺRӮӯӮаӮиӮаӮИӮВӮМ’©•—ӮЙӮ©ӮрӮйӮвӮіӮЖӮМӮӨӮОӮзүKүФ

Ғ@ӮӨӮЬӮкӮўӮЕӮөҚ‘ӮМӮИӮІӮиӮ©ӢAӮйӮіӮЙҗSӮМҺcӮйүБүxӮМ—ўӮ©ӮИ

Ғ@ҚлӮМҗәӮрӮөӮрӮиӮЙӮЖӮЯ—ҲӮкӮОүБүxӮМӮіӮЖӮнӮМ”~ҚзӮЙӮҜӮи

Ғ@”~ӮНӮЬӮҫӮВӮЪӮЭӮИӮӘӮзӮЙҚлӮМ–ВӮКӮіӮҰӮдӮӯӮӨӮөӮл–мӮМ—ў

Ғ@Ң©Ӯа•·Ӯ«Ӯа—ЬӮ®ӮЬӮкӮДӢAӮйӮЙӮаҗSӮјҺcӮй—^ҺУӮМӮУӮйӮіӮЖ

Ғ@Ӯ»ӮМҗ¶ҠUӮЙӮЁӮўӮДҲк–ңҺөҗзҺсӮрүrӮсӮҫӮЖӮіӮкӮй—зҢөӮМ’ZүМӮНҒA–ҫҺЎҺlҸ\ҺO”NҒiҲкӢгҲкҒZҒjӮЙ“SҠІӮӘ•ТҸWӮөӮҪҒw—зҢө–@ҺtүМҸWҒxҒiҗVҺҚҺРҒjӮЕҢ©ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйӮЩӮ©ҒAҒuү~–{ҒvҒ@ӮЖҢДӮОӮкӮҪүь‘ўҺР”ЕҒ@ҒwҢ»‘г“ъ–{•¶Ҡw‘SҸWҒxҒ@ӮМҺOҸ\”ӘҠӘҒwҢ»‘г’ZүМҸWҒxҒ@ӮЙ—^ҺУ–мҸ®гD(ӮөӮеӮӨӮҜӮў)ӮМ–јӮЕ“сҸ\ҺсӮӘҺыӮЯӮзӮкӮДӮўӮйҒiҸ®гDӮН—зҢөӮМүМҚҶҒjҒBӮұӮМҠӘ––ӮЙҗД“Ў–ОӢgӮӘҺ·•MӮөӮҪҒu–ҫҺЎ‘еҗі’ZүМҺjҠTҠПҒvӮЙӮЁӮўӮДҒA“ҜҺһ‘гӮМүМҗlҠЫҺRҚмҠy(ӮіӮӯӮз)ҒA“V“cӢрҲБ(Ӯ ӮЬӮҫӮ®Ӯ Ӯс)ӮМүМ•—ӮЖ”дҠrӮөӮДҲИүәӮМӮжӮӨӮЙ•]ӮөӮДӮўӮйҒB

Ғ@Ғ@ҺOҗlӮМӮӨӮҝҒA—зҢөӮӘҚЕӮаҚЛӢCӮӘҢ©ӮҰӮйҒBҺҡӢеӮрҚЧӮ©Ӯӯү^ӮФӮ ӮҪӮиӮНҒA“SҠІӮМүМ•—ӮЙ’КӮУӮЖӮұӮлӮӘӮ ӮйҒB“SҠІӮӘҒAӮ©ӮӨӮўӮУ•ғӮМүМ•—ӮрҠwӮОӮёӮЙҒAҒw“Ңҗј“м–kҒxҒ@ӮМ”@Ӯ«ӮрҸҲҸ—үМҸWӮЖӮөӮДҗўӮЙҸoӮөӮҪӮМӮНӮрӮ©ӮөӮў’цӮЕӮ ӮйӮӘҒA–ҫҺЎ“сҸ\Ӣг”NӮ ӮҪӮиӮН•ғӮМүМ•—ӮрҢЪӮЭӮйүЙӮН–іӮ©ӮБӮҪӮаӮМӮЖӮЁӮаӮУҒB

Ғ@Ӯ·ӮИӮнӮҝ–ОӢgӮНҒAҚмҠyҒAӢрҲБҒA—зҢөӮМҺOҗlӮЕ—зҢөӮӘӮаӮБӮЖӮа—DӮкӮДӮўӮйӮЖӮөҒA•ғҺqҠФӮЙүМ•—ӮМӢӨ’К“_ӮрҢ©ҸoӮөӮИӮӘӮзӮаҸҲҸ—үМҸWҒw“Ңҗј“м–kҒxҠ§ҚsҺһӮМ“SҠІӮЖ—зҢөӮМҺА—НӮМ‘еӮ«ӮИҠuӮҪӮиӮрҸqӮЧҒA—зҢөӮМүМӮр”сҸнӮЙҚӮӮӯ•]ӮөӮДӮўӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@–ҫҺЎҺOҸ\Ҳк”NҒiҲк”ӘӢг”ӘҒjӮЙҺөҸ\ҢЬҚОӮЕҺвӮөӮҪ—зҢөӮНҒAӮ»ӮМҗ¶‘OӮМҢчҗСӮЙӮжӮи‘еҗіҳZ”NҒiҲкӢгҲкҺөҒjҒAҸ]ҢЬҲКӮЙҸ–Ӯ№ӮзӮкӮҪҒB |

Ғw’OҢгҳHӮМҺjҗХӮЯӮ®ӮиҒx

‘е’Һҗ_ҺРӮМ’№ӢҸӮМҸҠӮЙҒu—зҢө–@ҺtӮМ”иҒvӮӘ—§ӮБӮДӮўӮйӮӘҒA—^ҺУ–м—зҢөӮН—^ҺУ–мҸ»ҺqӮМ•v“SҠІӮМ•ғӮЕӮ ӮиҒA•¶җӯҳZ”NҒiҲк”Ә“сҺOҒjү·Қ]ӮМ’Һ–{ӮЙҗ¶ӮкӮДҸoүЖӮөӮҪӮӘҒA”oҗlӮЕӮаӮ ӮиҗӯҺЎүЖӮЕӮаӮ ӮиӮЬӮҪҺ–ӢЖүЖӮЕӮаӮ ӮиҒAӢһ“sӮЙӮ ӮБӮД‘еӮўӮЙҠҲ–фӮөӮҪҒB“БӮЙ–ҫҺЎҢЬ”NӢгҢҺҗA‘әҗі’ј’mҺ–ӮМүһүҮӮр“ҫӮД—Г—{ү@ӮрҢҡӮДӮҪӮӘҒAӮұӮкӮӘӮўӮЬӮМ•{—§•aү@Ӯв•{—§Ҳг‘еӮМ‘OҗgӮЕӮ ӮйҒB

Ғ@–ҫҺЎҺOҲк”N”ӘҢҺҸ\Һө“ъҺөҳZҚЛӮЕӢһ“sӮЙ–vӮө‘е’J•_ӮЙ‘’ӮБӮҪҒB

Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@—^ҺУҢSҲў’mҚ]ӮМ‘әӮЙҢLӮЖӮиӮД

Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@җўӮМҸОӮўӮжӮи“ҰӮкӮИӮсӮ©Ӯа |

ҠЦҳAҸо•с

Ғu—^ҺУ–м“SҠІҒv Ғu—^ҺУ–м“SҠІҒv

Ғu—^ҺУ–мҸ»ҺqҒv Ғu—^ҺУ–мҸ»ҺqҒv

|

Һ‘—ҝ•ТӮМғgғbғvӮЦ Һ‘—ҝ•ТӮМғgғbғvӮЦ

’OҢгӮМ’n–јӮЦ ’OҢгӮМ’n–јӮЦ

Һ‘—ҝ•ТӮМҚхҲш

|

![—зҢө”и‘OӮМғoғX’в(—^ҺУ–м’¬ү·Қ])](reigonhi3.jpg)

![—^ҺУ–м—зҢө”и(ү·Қ]’Һ–{)](reigon1.jpg)