|

鹿蒜山・帰山(かひるやま・かえるやま)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

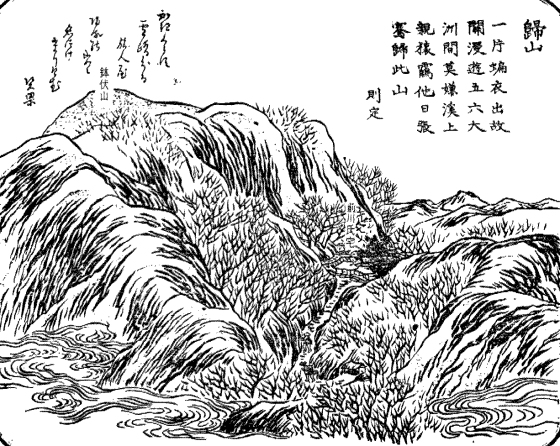

鹿蒜山・帰山の概要《鹿蒜山・帰山の概要》 山嶺の峠付近は軍事上の要衝で山城だらけ、鉢伏城・観音丸城・木ノ芽峠城・西光寺丸城があった。木辺峠とも書かれるので、柵(城)ノ辺が木ノ芽に転訛したものであろうか。 国道476号の木ノ芽トンネル↓ まだ新しい、以前は右の道を越えたのであろうか。  山といっても、連山というか、群山というか、そう高くはないが、あちこちに山頂があり、どの山が鹿蒜山なのかがわからない。どちらを向いても山、山、山、山、山山山で、どこへカメラを向ければいいものだろうか。 古い北陸官道は、ここではなく、山中峠を越えたようである、松原駅から敦賀湾東岸を北上して、あるいは海路で、元比田あたりまで来て、それから後の山を越えた、官道といってもすごい難路で、天長7年(830)くらいから、この道が作られたという。 たぶん、越前国敦賀郡鹿蒜郷(南条郡南越前町南今庄・帰村)に鎮座する式内社・鹿蒜神社の背後の山が元々の鹿蒜山でなかろうかと思われる、磐座のような物があれば、それで決まりだろうが、ワタシは行ったこともないのでわからない。 それがいつのまにか、このあたりの街道筋の山々・山地の全体名になっていったものかと思われる。 時代によって違うが、だいたいは、比較的新しくは木ノ芽山(写真の右側の山)、あるいは鉢伏山(左側の山)を指すともいうが、正確には不明である。 かへる山ありとは聞けど春霞立ち別れなばこひしかるべし (古今集) など故郷(ミヤコ)へ帰るイメージを与える山名として親しまれる。 雪深い越路へかかる道筋にあたるため 白雪の八重ふりしける帰山かへるがへるも老いにけるかな (同前)など雪のイメージを伴う一面を持つ。 五幡山と近い位置関係にあるとされ、ともに詠みこんだ歌も多い。必ずしも現地を訪れてはいないような歌も多い。 それとも  トンネルのすぐ手前から山路がある。木ノ目峠、木辺峠とも書き、木部山ともいう。南条郡今庄町二ツ屋と敦賀市新保の間にある標高628mの峠。嶺北と嶺南の境界でもある。峠下の二ツ屋と新保には宿駅があり、木ノ芽道、北陸街道西近江路が通っていた。天長7年にみえる上毛野陸奥公が開いた鹿蒜嶮道は木ノ芽峠とされ、以後北陸の関門として重要性が増す。 天正6年に柴田勝家が栃ノ木峠を改修すると、官道から除外されたが、敦賀経由で京へ行く道の重要性は変わらなかった。近世には番所が置かれている。峠一帯は角閃石花崗岩が分布し、峠西側の急坂には同石の石畳がある。また敦賀(木ノ芽)断層が鉢伏山地を横切る鞍部にあたる。 平安末期~鎌倉期には西行・平維盛・木曽義仲・親鸞らが通り、南北朝期には新田義貞、戦国期には蓮如や朝倉一族、豊臣秀吉・織田信長らが越え、しばしば戦場になった。「奥の細道」には「かへる山に初雁をききて、十四日夕ぐれ敦賀の津に宿を求む」とあり松尾芭蕉も通行している。峠の東側には今も秀吉が与えた釜をもつ藁ぶき屋根の前川茶屋があり、西側には道元禅師の歌碑がたつ。建長5年8月に病気で京に帰る道元と、従い来た徹通が別れた所で、道元は「草の葉にかどでせる身の木部山雲に路ある心地こそすれ」と詠んでいる。二ツ屋方向500mに弘法大師作といわれる言奈地蔵がある。昔馬子が地蔵の前で旅人を殺して金を奪った。地蔵に気が付き「地蔵言うな」と言うと、「地蔵は言わぬが、おのれ言うな」と言い返されたので、感きわまって改心し善人になった。その後この峠で若い旅人と道連れになり、以前あった事を話したところ、親のかたきとわかり、敦賀で討たれたという話が伝わる。峠のすぐ南に御前水がある。親鸞聖人が錫杖で地面を突いたところ、水が湧き出たという。前川茶屋の裏手には木ノ芽城と西光寺丸の城跡がある。峠道は主要地方道今庄敦賀線であるが登山道しかない。 鹿蒜山・帰山の主な歴史記録『敦賀志』帰山 木芽峠より二ツ屋・帰新道・帰・今庄迄一つゞきの山なり、帰村ハ昔ハ駅にて、延喜式にも松原・鹿蒜・済羅(シラ)・丹生・阿美など見えたり、敦賀より東の浦々をつたひ、大比田浦より帰新道へ出る道有、是昔の官道と見えたり〔岡野吉孝曰、類聚国史八十三政理部曰、淳和天皇天長七年二月庚午、越前国正税三百束、鉄一千廷賜下作二彼国鹿蒜山嶮道一百姓上毛野陸奥谷山上とあり、恐くハ此時ぞ彼ノ坂を開らかりたりけん、其坂といふハ今云木ノ芽坂なり、然れば此帰山の考下文不レ委、又田口神社は駄口村に坐すべし、そは神名帳に鹿蒜神社鹿蒜田口神社と並不列、高岡神大村下前両社を挾めり、然れハ同村ニ二社並ひます謂なし、坂野先生古志古名考ニも駄口村なりといえり〕 帰村ハ今ハ南條郡に分れたり、延喜式なる鹿蒜神社・鹿蒜田口神社其村に坐へし〔南條郡の分れしハ延喜より後なり〕、鹿蒜神社鹿蒜山等カヒル成を、比と閉と通ハし用ひたるにや、古哥にも帰山とよミ、和名抄にも鹿蒜〔加倍留〕と訓注せり、万葉集廿の巻ニ、久尓米具留阿等利加麻気利由伎米具利可比利久麻弖尓已波比弖麻多袮と有て、加比利・加倍利同語也、しかして此帰山と云ハ、大比田浦より帰村へ出る迄の連山成へし、別に孤立せる山はなし、万葉集なる家持卿の歌にても知へし、 古今集 帰山有とハ聞と春かすミ たち別れなバ恋しかるへし 紀とし貞 同 かへる山何そハ有てあるかひハ 來てもとまらぬ名に社有けれ 凡河内躬恒 同 白雪の八重降しける帰山 かへるかへるも老にけるかな 在原棟梁 後撰集 吾をのミおもひっるかのこしならハ 帰の山ハまとハさらまし よみ人しらず 同 君をのミいつはたとおもひこしなれハ 往来の道ハ遙けからしを 千載集 忘るなよ帰山ちに跡絶て 目数ハ雪のふりつもるとも 俊 頓 同 跡もたえしをりも雪に埋れて 帰山ちにまよひぬる哉 右近大将実房 … 『今庄町誌』(図も) …帰村について、「カイルムラ」又は「カエルムラ」との訓音が存在しているのは、嶺北と嶺南との言語の転訛からきた違いであり、両様になったものが併存しているところから起こったものと漢字で鹿蒜に当て字された表音と帰の「カエル」の表音とか混合したものと考えられる(中道太左衛門説)。ちなみに『万葉集』では可敝流(カヘル)と書いているが、帰山の場所については種々の異説があり、今庄側としては新道あたりから木ノ芽峠辺りの山々を総称したものと考えられるが、いっぽう敦賀側の人々の帰山とは東浦の五幡辺りから、旧東郷村葉原を経て木ノ芽峠に到る山間一帯の山々を指している。すなわち気比宮社家の石塚資元著『敦賀志稿』や『敦賀十勝』〔明治七年刊行〕に載せている。また敦賀の画匠である内海元紀(吉堂翁の父)が、「帰山」と題して敦賀側の新保あたりから木ノ芽に登る急坂が画かれており、峠には向側が関所番人を兼ねた前川正盛家であり、手前の方が山役人吉羽八左衛門家であるが、古羽家は屋敷跡になっている。左方の高い山は鉢伏山の山容に似ており、峠の向うに高く聳えているのが「ホノケ山(ほのけが嶽・七百三十六・八米)であろう。現在の眺望もこのとおりであり、峠下の左側には明治天皇御用水の池がある。 「大比田村より帰村・新道村へ出る道あり、是往昔の官道と見えたり」と石塚資元の「敦貿志」に見えているが、大比田の北端から梯田の間の畔道つたいの嶮道を登攀してゆく山道であり、これは郡境山中峠(三百八十九米)通過の北陸官道である。敦賀湊から杉津浦へ上険し、ここより郡境越えをして越前府中へ向うのであるが、後世には山中峠越えの嶮道を避けて河野浦上陸の方便も採られ、ここより馬借により府中往路に変えられたのである。さらに海路が荒天の場合には現在の国道八号線上の山復旧路を用いていたようであり、いまも旧歩道としての石畳跡が部分的に残されている。 『延喜式(七八二-)神名帳』第二位の式内社加比留神社が、二ッ屋村駅の日吉神社に比定できるならば木ノ目坂コースは山中坂よりも古いことになろうし、二ッ屋駅が山中駅よりも賑わっていたことが窺知されよう。さらには浄土宗金成光明寺末の宗天寺が、日吉社境内の字間戸場に隣して存するところから、式内社の別当寺院とも考え得られよう。…  鉢伏山は、名の通りに鉢を伏せたような姿をしている。新保あたりからは、広角レンズ一杯でも写せない。街道から90度振らないと写せない。 ↓こちらの山が鉢伏山  この山 ↓  『敦賀郡誌』 木芽峠城址 東郷村新保字尼ヶ谷に在り峠〔國境〕の東南に當る、俗に西光寺丸と稱す。永禄十二年、朝倉義景の構へし所にして、守を置て織田信長に備ふ。天正二年正月、越前一揆蜂起したりし時、信長その押へとして又此に構へ、堀次郎・阿閇(アツチ)淡路守・磯野丹波守をして交代して之を守らしむ。八月、一揆之を攻め、堀次郎の陣代樋口三郎兵衛開城す。即ち一揆等、下間筑後守勢を番手に置く。翌年八月、信長、一揆討伐の時、一揆石田の西光寺之を守り、〔朝倉始末記には本覚寺・西光寺両寺しす〕十六日開城す。 〔弘化二年四月、新保の塚田與八郎、幹旋して、城址に西光寺眞教の碑を建つ。碑の高さ五尺八寸、碑面には釋眞教法師寂、天正三年乙亥八月十六日、此處戦死、石田西光寺とあり。西光寺五代なりといふ。〕 木芽峠は古来鬱蒼たる嶺なり。柴田勝家、柳ヶ瀨に敗れて軍を引きし時、此山にて、茂林中に逃れたる者多かりき。〔秀吉事記〕 鉢伏山城址 東浦付阿曾鉢伏山頂に在り。城址の域は南條郡に属す。朝倉氏の'臣印牧(カネマキ)能信之を守る。天正元年八月、能信、柳ヶ瀨に於て織田氏の軍に捕はれて死す。三年八月、織田信長、越前國討伐の時、一揆の將大町の専修寺・阿波賀兄弟等之に拠る同十六日開城す。 関連情報 |

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『敦賀郡誌』 『敦賀市史』各巻 その他たくさん |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2023 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||