| ’NӮӘ“GӮҫӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮў

•ҹ’mҺRӮQӮOҳA‘аӮЖ“мӢһҺ–ҢҸ -4- |

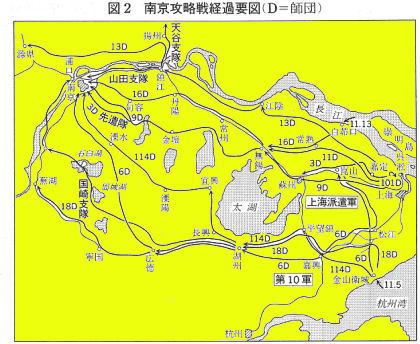

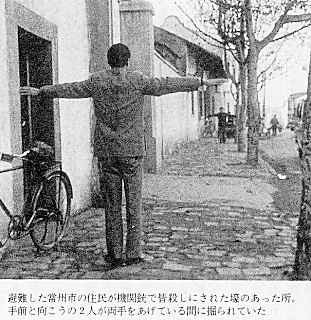

’ҶҚ‘ҢRӮНҸгҠCӮ©ӮзҺс“sҒE“мӢһӮр–ЪҺwӮөӮД“P‘ЮҗнӮр‘ұӮҜӮДӮўӮҪҒB ҠCҢRӮНҸҖ”х–ң’[Ӯрҗ®ӮҰӮД’ҶҚ‘ӮЦӮМҗн—Ә”ҡҢӮӮр‘ұӮҜӮДӮўӮҪӮӘҒA—ӨҢRӮНҸк“–ӮҪӮи“IӮИӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB “мӢһӮрҲкҢӮӮ·ӮкӮОҒA’ҶҚ‘ӮНӮЬӮҜӮйҒAӮЬӮҜӮйӮЙҢҲӮЬӮБӮДӮўӮйҒA’ҶҚ‘ӮНҺгӮў—т“ҷ–Ҝ‘°ӮҫӮ©ӮзҒAӮЖӮўӮӨӮёӮўӮФӮсӮЖҺvӮўҸгӮӘӮБӮҪҸҹҺиӮЕҲАҲХӮИ—\‘zӮЙӮаӮЖӮГӮӯӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB•КӮЙҚӘӢ’ӮаӮИӮўӮӘҒAӮ»ӮӨҳe–ЪӮаӮУӮзӮёҲкҗS•s—җӮЙҸҹҺиӮЙҗMӮ¶ӮДӮўӮйӮжӮиүҪӮағAғeӮМӮИӮўҗн‘ҲӮЕӮ ӮБӮҪҒB ҸгҠCӮр—ҺӮЖӮ№ӮО’ҶҚ‘ӮНҺиӮрӢ“Ӯ°ӮйӮЖӮўӮБӮДӮҪӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ҒAғҸғVӮзӮӘ—ҲӮҪӮМӮНҸгҠCӮМ–Mҗl•ЫҢмӮМӮҪӮЯӮЕӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮ©ҒAӮЬӮҫҚsӮӯӮМӮ©ҒAҳV•әӮҪӮҝӮНғuғcғuғcӮўӮўҒAүBӮкӮДӢғӮўӮҪӮЖӮўӮӨҒB Ғ«(ӮP)ӮжӮи  Ғ«(ӮW)ӮжӮи  (3)ӮНҒA Ғ@Ғq Ғ@Ғq Ғc Һ„ӮҪӮҝӮНҒA’ҶҺxҸг—ӨӮўӮзӮўҒAҸSҸd•әӮ©ӮзҗH—ЖӮМ•вӢӢӮрӮӨӮҜӮҪӮұӮЖӮНҲк“xӮаӮИӮӯҒAӮ·ӮЧӮДҸZ–ҜӮ©Ӯз—©’DӮөӮДӮ«ӮҪҒBзnҸd•әӮҪӮҝӮНҲ«ҳHӮМӮҪӮЯҒA‘OҗiӮӘҚў“пӮИӮМӮҫҒBҒ@ ғpғCҠКӮҫ“чҠКӮҫҒAғTғCғ_Ғ[ӮҫғrҒ[ғӢӮҫҒA“а’n•ДӮҫӮЖ•вӢӢӮрҺуӮҜӮДҠмӮФ“ъӢLӮӘ‘јӮМ•”‘аӮЕӮНҢ©ӮзӮкӮйӮӘҒA“ҢҺҒӮМӮаӮМӮЙӮНӮИӮўҒB”ЯӮөӮўӮЩӮЗӮЙ’jӮБӮЫӮўҗlӮЕҒAҗHӮЧӮйӮұӮЖӮЙӮНӢ»–ЎӮрӮЬӮБӮҪӮӯҺқӮҪӮИӮўӮМӮ©ӮЖҺvӮўӮаӮөӮҪӮӘҒAӮ»ӮӨӮЕӮНӮИӮўӮжӮӨӮЕҒAҸ‘Ӯ«ӮҪӮӯӮЖӮаӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB Ҳ«ҳHӮЖӮўӮӨӮӘҒAүJӮҫӮЖ“Dа^ӮМ“№ӮЖӮИӮйӮӘӮ»ӮӨӮЕӮИӮҜӮкӮОҢӢҚ\ӮИӮаӮМӮЖӮаӮўӮӨҒAӮаӮЖӮаӮЖӮӘҢ»’nҢRӮМ“Ж’fҗкҚsӮМ–\‘–җiҢRӮЕ“ь”OӮИҗн—ӘӮаҸҖ”хӮа•вӢӢӮаӮИӮўӮЬӮЬ“ЛӮ«җiӮсӮҫӮҪӮЯӮЕӮ ӮйҒBӮаӮЖӮаӮЖӮӘҸгҠCӮЖӮўӮӨҠCӮЙӢЯӮўӮPғ|ғCғ“ғgӮрҚUӮЯӮйӮҪӮЯӮЙ•Тҗ¬ӮіӮкӮҪҢR‘аӮЕӮ ӮБӮДҒAҺvӮўӮМҠOӮЙҺиӮұӮёӮБӮҪӮҪӮЯӢ}зҜ‘—ӮзӮкӮҪ”N’·‘gҺе‘МӮМүһүҮ•”‘аӮЕӮ ӮБӮҪҒAӮаӮЖӮаӮЖӮӘ’·Ӣ——ЈҲЪ“®ӮЕӮ«ӮйӮжӮӨӮИҗіӢK•Тҗ¬ӮМ•”‘аӮЕӮНӮИӮӯҒAзnҸd—НӮ»ӮМ‘јӮЙ‘еӮ«ӮИҗ§–сӮрҺқӮБӮҪ•”‘аӮЕӮ ӮБӮҪҒB җH—ЖӮИӮөӮЕҗiҢRӮөӮлӮМӮЁӮжӮ»ӢЯ‘г“IӮИҢR‘аӮЖӮНҢДӮСӮ©ӮЛӮйҚмҗнӮЕӮ ӮБӮҪҒAӮұӮкӮЕӮН•әӮН“D–_Ӯ·ӮйӮжӮиҺиӮНӮИӮўҒB•n–RҗlӮ©ӮзӢа•iӮр’DӮўҒA’пҚRӮ·ӮкӮОғeғҚӮҫӮЖ–ҪӮа’DӮӨҒAӮЗӮұӮјӮМҚ‘ҒXӮМғZҒ[ғWү®ӮЗӮаӮЖ“ҜӮ¶ӢЙҲ«ҚsҲЧӮЕӮ ӮйҒB җнҸкӮМ‘әҒXӮЙӮН’ҶҚ‘җlӮН’ҙ•n–RҗlӮөӮ©ҺcӮБӮДӮНӮўӮИӮўҒAӮИӮҜӮИӮөӮрҺжӮзӮкӮкӮОҒA”ЮӮзӮЙӮНҺҖӮөӮ©ҺcӮзӮИӮўҒA•KҺҖӮЕ’пҚRӮ·ӮйҒB‘ЮӢpӮ·Ӯй’ҶҚ‘ҢRӮӘҗжӮЙҺжӮБӮДӮўӮДҒAӮіӮзӮЙ’ЗӮБҠ|ӮҜӮй“ъ–{ҢRӮӘҺжӮйҒAҚЕҸүӮМ•”‘аӮӘҺжӮиҒAҢг‘ұӮМ•”‘аӮӘӮЬӮҪҺжӮйҒAӮіӮзӮЙҢг‘ұӮӘҺжӮйҒc (8)ӮНҒA Ғ@Ғq (3)ӮМ12ҢҺ12“ъҒB•ә’BӮӘ“мӢһӮр–Ъ‘OӮЙӢcҳ_ӮөӮДӮўӮҪҒB Ғ@Ғq Ғ@Ғq (24)ӮНҒA Ғ@Ғq Ғ@ҺАҚЫӮМӮЖӮұӮлҒA“ъ–{ҢRӮМ•K—v•ЁҺ‘ӮМ‘е•”•ӘӮНӮұӮМӮжӮӨӮИ—©’DӮЙӮжӮБӮДӮЬӮ©ӮИӮнӮкӮҪҒB‘жҲкҒZҢRӮМҸкҚҮҒA—ӨҢRҺҹҠҜҲ¶ӮЙ‘—•tӮіӮкӮҪҲкӢгҺO”Ә”NҒiҸәҳaҲкҺOҒjҲкҲкҢҺҲк”Ә“ъ•tҒu’ҡҸW’c‘ҚҚҮ•сҚҗҒvҒiҒw—ӨҺx–§‘е“ъӢLҒxҲкӢгҺO”Ә”N‘ж“сҚыҒj’ҶӮЙҒu’ҡҸW’cҒk‘жҲкҒZҢRҒlҚмҗн’nҲжғn’n•ы•ЁҺ‘“Бғj•ДҒA–мҚШҒA“ч—Юғn‘SғN—Жғn“GғjҲЛғӢғ’“ҫғNғҠҒvӮЖӮ ӮйҒBӮЬӮҪҒAҸгҠC”hҢӯҢR•ы–КӮЕӮаҺ–‘ФӮН‘SӮӯ“Ҝ—lӮЕӮ ӮБӮҪҒB‘OҸoӮМ‘жӢгҺt’cҺQ–d•”Ғu‘жӢгҺt’cҚмҗнҢoүЯӮМҠT—vҒvӮЙӮжӮкӮНҒA“ҜҺt’cӮМҸкҚҮҒAҒuҢR•вӢӢ“_ӮМҗ„җiӮНҺt’cӮМ’ЗҢӮ‘OҗiӮЙ’ЗҗҸӮ·ӮйӮр“ҫӮёӮөӮДҸгҠC•ҚӢЯӮжӮи“мӢһӮЙҺҠӮй–с•S—ўӮМҠФ–wӮЗ—ЖҠ”ӮМ•вӢӢӮрҺуӮӯӮйӮұӮЖӮИӮӯ–wӮЗҢ»’n•ЁҺ‘ӮМӮЭӮЙҲЛӮи”—ҢӮӮрҠёҚsҒvӮөӮДӮўӮйҒBӮіӮзӮЙҒA‘жҲкҲкҺt’cӮМҸкҚҮӮаҒA“ҜҺt’cҢo—қ•”ӮМ•”ҲхӮЕӮ ӮБӮҪ–о•”•q—YӮӘҸгҠCҸг—ӨҢгҒA–іҺаҗiҸoӮЬӮЕӮМҸуӢөӮЙӮВӮўӮДҒAҒuҒkӮ»ӮМҠФҒlҲк‘KӮаү~ӮрҺgӮБӮДӮИӮўӮсӮЕӮ·ҒB‘S•”ҒA’Ҙ”ӯӮЕӮ·ӮЛҒBҒcҒcӮЁӮ»ӮзӮӯ‘жҺOҺt’cӮа“ҜӮ¶ӮжӮӨӮИҸуӢөӮЕҒA“сғPҢҺ”јӮЖӮўӮӨӮаӮМӮНҲк‘KӮаҺgӮБӮДӮИӮўӮЕӮ·ҒvӮЖҸШҢҫӮөӮДӮўӮйҒB–о•”ӮЙӮжӮкӮОҒAӮ»ӮкӮНҒu’Ҙ”ӯҒvӮЖҢҫӮБӮДӮаҺАҚЫӮЙӮНҒuӢӯ’DҒvӮЕӮ ӮиҒA’Ҙ”ӯҸШҢ”Ӯ·Ӯз‘SӮӯ”ӯҚsӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒiҒu•әүИ•ЁҢк—ӨҢRҢo—қ•”ӮжӮаӮвӮЬҳbҒiӮ»ӮМӮVҒjҒvҒjҒBҒ@ Ғ@Ғq “мӢһӮЗӮұӮлӮ©ҸгҠCӮЕӮ·ӮЕӮЙҺmӢC’бүәҒAҢRӢI’oҠЙҒA•s–@ҚsҲЧӮМҢғ”ӯӮӘҗ[ҚҸӮИ–в‘иӮЖӮИӮБӮДӮўӮҪҒB—\‘zӮаҸҖ”хӮаӮИӮ©ӮБӮҪ“ъ’Ҷ‘S–Кҗн‘ҲӮМҠJҺnӮЙӮжӮБӮДҒAӢ}зҜҒA—\Ңг”х–р•әӮрҸўҸWӮөӮД—ХҺһӮМ“БҗЭҺt’cӮр•Тҗ¬ӮөҒA‘•”хӮаҢP—ыҒEӢіҲзӮа•sҸ\•ӘӮИӮЬӮЬӮЙҒAҸгҠCҚU—ӘҗнӮЙ”h•әҒA“Ҡ“ьӮөӮҪӮЙӮнӮ©ҚмӮиӮМ•”‘аӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘӮ»ӮаӮ»ӮаӮМҚӘ–{“IӮИ—vҲцӮЕӮ ӮБӮҪҒB•әӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҒAҸ«ҚZүәҺmҠҜҠeӢүӮЖӮа“Ҝ—lӮМ—\”х–рӮ©ӮзӮМғҠғTғCғNғӢӮӘ‘ҪӮӯҒAӮ»ӮМҺАҚЫӮМҺА—НӮв”\—НӮӘ–в‘иӮЙӮіӮкӮДӮўӮҪҒB ”nӮЙӮаҢўӮЙӮаҗФҺҶӮӘ—ҲӮДҒAӮ·ӮІӮў—КӮӘҢR”nҒEҢRҢўӮЖӮөӮДҸўҸWӮіӮкӮҪҒB”ЮӮзӮаӮЬӮҪҺ”ҺеӮЙӮжӮБӮДҗзҗlҗjӮвҢдҺзӮр• ӮЙҠӘӮ«ӣоӮрӮҪӮДӮДӮаӮзӮўҠҪҢДӮМҗәӮЙ‘—ӮзӮкӮДҸoҗӘӮөӮДӮўӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҲк“ӘӮҪӮиӮЖӮа–іҺ–җ¶ҠТӮөӮҪӮаӮМӮНӮИӮ©ӮлӮӨҒB (2)ӮЙҒA Ғ@Ғq ҒuӢҚӮИӮзӢҸӮйӮжҒBҗ…ӢҚӮҫӮәҒBӮ©ӮЬӮнӮсӮҫӮлӮӨҒB”nӮрӢҚӮЙҸжӮиӮ©ӮҰӮйӮЖӮўӮӨ–уӮҫҒvҒ@ Ӯ»ӮМ”nӮағ_ғҒӮЖӮИӮйӮЖҢ»’nӮЕ—©’DӮөӮ©ӮИӮўҒBӮұӮМӢҚҒAҗ…ӢҚӮҫӮӘҒA–CҺФӮрҲшӮўӮҪӮЬӮЬҒA•әӮӘ–ЪӮрӮНӮИӮөӮҪӮ·Ӯ«ӮЙҒAғhғҚ“cӮЦӮёӮФӮёӮФӮЖ“ьӮБӮДӮўӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBӮ»ӮӨӮЕӮ ӮйҒB•әҠнӮрҲшӮӯ”nӮЕӮ·ӮзӮИӮўӮМӮҫӮ©ӮзҒAҗH—ЖӮИӮЗҲшӮӯ”nӮНӮИӮўҒB ҢR’ҶүӣӮНҒAҢRӢIгC—җӮөӮҪҸгҠC”hҢӯҢRӮр“мӢһҚU—ӘӮЙ“®ҲхӮ·ӮйӮМӮН–і—қӮЖ”»’fӮөҒAҸгҠC”hҢӯҢRӮМҚДҢҡӮМ•ыҚфӮЖӮөӮДҒA—\Ңг”х–р•әӮМ‘ҒҠъҸўҸWүрҸңӮЖҚ‘“аӢAҠТҒAҸ«ҚZҒEүәҺmҠҜӮМ’ZҠъҚДӢіҲзӮМ“O’кӮр’ЙҠҙӮөӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨҒB—\”х–р‘еҸ«ӮМҸўҸWӮЖӮөӮД”C–Ҫ”hҢӯ“–ҺһӮ©Ӯз–в‘иӮЖӮіӮкӮҪҒAҸјҲдҗОҚӘҺi—ЯҠҜӮМҸўҠТӮа‘ОҸЫӮЖӮіӮкӮҪӮНӮёӮЖӮўӮӨҒB ҺQ–d–{•”ӮЕӮаҒAӮұӮӨӮөӮҪҢRӢIиц”pӮөӮҪҸ«•әӮ©ӮзӮИӮйҸгҠC”hҢӯҢRӮр“мӢһҚU—ӘӮЦӢмӮи—§ӮДӮкӮОҒAҢRӢIӮрҲн’EӮөӮҪ•s–@ҚsҲЧҒEҺcӢsҚsҲЧӮӘҢғ”ӯӮ·ӮйүВ”\җ«ӮрҢң”OӮөҒAҸгҠCҗнӮрҲк’i—ҺӮЖӮөӮД”hҢӯҢRӮрҗ®—қӮөҒAӢx—{Ӯр—^ӮҰӮй•K—vӮрҚl—¶ӮөӮДӮўӮҪҒBӮЖӮўӮӨҒB ҸгҠC”hҢӯҢRӮНҒA”ж•ҫӮөӮДҢRӢIӮаиц”pӮөӮДӮўӮҪӮӨӮҰӮЙҒAӢx—{Ӯа—^ӮҰӮзӮкӮёҒA•вӢӢ‘Мҗ§Ӯа•sҸ\•ӘӮИӮЬӮЬҗH—ЖӮНҢ»’n’І’BҒiҒҒ—©’DҒjҒAҸhүcӮН–ҜүЖҗиӢ’Ӯр—]ӢVӮИӮӯӮіӮкӮйӮИӮЗӢӯҚsҢRӮрӢӯӮўӮзӮкӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯ’ҶҚ‘ҢR–ҜӮЙ‘ОӮ·ӮйӮЮӮ«ӮҫӮөӮМ“GңҝҗSӮЖ”jүу—~Ӯр‘қ’·ӮіӮ№ҒAӢsҺEҒAӢӯҠӯҒA—©’DӮИӮЗӮМҺcӢsҚsҲЧӮрӮЭӮҝӮЭӮҝӮЙҸdӮЛӮИӮӘӮзҒA“мӢһӮЙҗiҢӮӮөӮДӮўӮӯӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB ӮPӮQҢҺӮP“ъҒA‘е–{үcӮМүә—ЯӮЙӮжӮБӮДҗіҺ®ӮЙҠJҺnӮіӮкӮҪ“мӢһҚU—ӘҗнӮНҒAҺQ–d–{•”ӮМҗ§Һ~Ӯр–іҺӢӮөӮДӢӯҚsӮіӮкӮҪҢ»’nҢRӮМҚмҗнӮр’З”FӮөӮҪӮаӮМӮҫӮБӮҪҒB  ҒӘҒw•і”AҚuҒxӮЕҠHҗмҸЬӮрҺуӮҜӮҪӮнӮкӮзӮӘ”З’·ҒAӢКҲдҸҹ‘ҘҢЮ’·ҒiүО–мҲҜ•ҪҒEӮQ—с–Ъ’ҶүӣҒjӮрҲНӮсӮЕҒAӮжӮлӮұӮСӮМ–ңҚОӮМҗәӮӘӮ ӮӘӮйҒBҚYҸBҗјҢОӮМ”ИӮЕҒiӮQҢҺӮX“ъҒj(Ғw’©“ъғNғҚғjғNғӢӮQӮOҗўӢIҒxӮжӮи) ҚмүЖүО–мҲҜ•ҪӮНҒA–{–јҒEӢКҲдҸҹ‘ҘӮЕҒAӮRӮV”NӮQҢҺӮЙҚДҸўҸWӮіӮкӮҪҒBӢv—Ҝ•ДӮМ‘жӮPӮWҺt’cӮМҢЮ’·ӮЖӮөӮД•Ә‘аӮрҺwҠцӮөӮДҚYҸBҚU—ӘӮЙҺQүБӮөӮҪҒB‘жӮPӮOҢRӮЕӮ ӮйҒB ӮВӮўӮЕӮRӮW”NӮМҸҷҸBүпҗнӮЙҸ]ҢRҒBӮ»ӮМҺҖ’nӮрҗ¶Ӯ«”ІӮўӮҪ“ъҒXӮНҒAҒwҸҷҸBүпҗнҸ]ҢR“ъӢLҒ@”һӮЖ•ә‘аҒxӮЖӮөӮДҒAҒuүь‘ўҒvӮRӮW”NӮWҢҺҚҶӮЙ”ӯ•\ӮіӮкӮҪҒBҗн‘Ҳ•¶ҠwӮМҢҶҚмӮЖӮўӮнӮкҒAҸҷҸBҒAҸҷҸBӮЖҗl”nӮНҗiӮЮҒcӮМҢRүМӮН’ҙ—L–јӮҫӮӘҒAҒwҚYҸBҳp“G‘OҸг—ӨӢLҒ@“yӮЖ•ә‘аҒxӮаҸ‘ӮўӮДӮўӮйҒBҚYҸBҳp–kҚ№ӮЙҸг—ӨӮөҒA–іҗ”ӮМ’ҶҚ‘ҢRғgҒ[ғ`ғJӮрҲкӮВӮРӮЖӮВ’ЧӮөӮИӮӘӮзҗiҢRӮ·ӮйӮӘҒAӮ ӮйғgҒ[ғ`ғJӮЕӮМҳbҒB Ғ@Ғq Ғ@‘е‘а–{•”ӮМӮ ӮйҗжҚҸӮМ•”—ҺӮЬӮЕӢAӮБӮД—ҲӮйӮЖҒAӮёӮзӮиӮЖ•Я—ёӮӘ•АӮсӮЕӮўӮҪҒBӢg“cҲк“ҷ•әӮӘ—ҲӮДҒA”З’·ҒA”СӮНҸo—ҲӮЖӮиӮЬӮ·ӮжҒAӮЖү]ӮБӮҪҒBҺ„ӮНүЖӮМ’ҶӮЙ“ьӮБӮҪҒBҺ„ӮН— ӮМғNғҠҒ[ғNӮЙҸoӮДҠзӮЖҺиӮЖӮрҗфӮБӮҪҒAҺЁӮрҸӯӮөүцүдӮөӮҪӮжӮӨӮҫҒBӢvӮөҗUӮиӮЕҗHӮӨ•ДӮМ”СӮНүҪӮЖӮаӮўӮҰӮёӮЁӮўӮөӮ©ӮБӮҪҒB Ғ@үЎӮЙӮИӮБӮҪ“r’[ӮЙҒA–°ӮӯӮИӮБӮҪҒBҸӯӮөҗQӮҪҒBҠҰӮіӮЕҢАӮӘӮіӮЯӮДҒA•\ӮЙҸoӮҪҒBӮ·ӮйӮЖҒAҗжҚҸӮЬӮЕҒA“dҗьӮЕҺмҗ”ӮВӮИӮ¬ӮЙӮіӮкӮДӮўӮҪ•Я—ёӮМҺpӮӘҢ©ӮҰӮИӮўҒBӮЗӮӨӮөӮҪӮМӮ©ӮЖҒAӮ»ӮұӮЙӢҸӮҪ•ә‘аӮЙҗuӮЛӮйӮЖҒAҠFҺEӮөӮЬӮөӮҪӮЖү]ӮБӮҪҒB Ғ@Ң©ӮйӮЖҒAҺU•ә‘•ӮМӮИӮ©ӮЙҒAҺx“Я•әӮМҺrҠ[ӮӘ“ҠӮ°ӮұӮЬӮкӮДӮ ӮйҒBҚҲӮНӢ·ӮўӮМӮЕҸdӮИӮиҚҮӮўҒA“Dҗ…ӮМӮИӮ©ӮЙ”ј•ӘӮНҗZӮБӮДӮўӮҪҒBҺOҸ\ҳZҗlҒAҠFҺEӮөӮҪӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒBҺ„ӮНҲГ‘RӮЖӮөӮҪҺvӮўӮЕҒA–”ӮаҒAӢ№ӮМ’ҶӮЙҒA“{ӮиӮМҠҙҸоӮМүQҠӘӮӯӮМӮрҠoӮҰӮҪҒBҡq“fӮрҠҙӮ¶ҒAӢCӮӘ–Е“ьӮБӮД—ҲӮДҒAӮ»ӮұӮр—§ӮҝӢҺӮлӮӨӮЖӮ·ӮйӮЖҒAӮУӮЖҒA–ӯӮИӮаӮМӮЙӢCӮГӮўӮҪҒBҺrҠ[ӮӘ“®ӮўӮДӮўӮйӮМӮҫӮБӮҪҒBӮ»ӮұӮЦҚsӮБӮДҢ©ӮйӮЖҒAҸdӮИӮиӮ ӮБӮҪҺrӮМүәҗПӮЭӮЙӮИӮБӮДҒA”јҺҖӮМҺx“Я•әӮӘҢҢ“hӮкӮЙӮИӮБӮДҒAеҝӮўӮДӮўӮҪҒB”ЮӮНҢCү№ӮЙӢC•ҚӮўӮҪӮ©ҒA•sҺ©—RӮИҺpҗЁӮЕҒAҹУҗgӮМ—EӮрҠцӮӨӮжӮӨӮЙҒAҠзӮрӮ Ӯ°ӮДҺ„ӮрҢ©ӮҪҒBӮ»ӮМӢкӮөӮ°ӮИ•\ҸоӮЙҺ„ӮНӮјӮБӮЖӮөӮҪҒB”ЮӮНҚ§ҠиӮ·ӮйӮжӮӨӮИҠб•ҚӮ«ӮЕҒAҺ„ӮЖҺ©•ӘӮМӢ№ӮЖӮрҢрҢЭӮЙҺҰӮөӮҪҒBҺЛӮБӮДӮӯӮкӮЖү]ӮБӮДӮўӮйӮұӮЖӮЙ”чҗoӮМӢ^ӮўӮаӮИӮўҒBҺ„ӮНзSзOӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒBӢ}ӮўӮЕҒA•mҺҖӮМҺx“Я•әӮМӢ№ӮЙҸЖҸҖӮр•ҚӮҜӮйӮЖҒAҲш“SӮрҲшӮўӮҪҒBҺx“Я•әӮН“®Ӯ©ӮИӮӯӮИӮБӮҪҒBҺRҚиҸ¬‘а’·ӮӘ‘–ӮБӮД—ҲӮДҒAӮЗӮӨӮөӮДҒA“G’ҶӮЕ–іҲУ–ЎӮИ”ӯ–CӮрӮ·ӮйӮ©ӮЖү]ӮБӮҪҒBӮЗӮӨӮөӮДҒAӮұӮсӮИ–іҺcӮИӮұӮЖӮрӮ·ӮйӮМӮ©ӮЖү]ӮўӮҪӮ©ӮБӮҪӮӘҒAӮ»ӮкӮНү]ӮҰӮИӮ©ӮБӮҪҒBҸdӮўӢC”qӮЕҒAҺ„ӮНӮ»ӮұӮр—ЈӮкӮҪҒBҒ@ (7)ӮЙӮаҲшӮ©ӮкӮДӮўӮй•”•ӘӮЕӮ ӮйҒBүҪӮаҒuҺгӮўӮPӮUҺt’cҒvӮҫӮҜӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӢгҸBӮМӢӯ•әӮаӮЬӮҪ“ҜӮ¶ӢsҺE•”‘аӮЕӮ ӮБӮҪҒB  “мӢһҲк”ФҸжӮиӢЈ‘ҲӮрҗшӮзӮкӮҪҠeҢRӮМҠe‘аҒAҠe•әӮӘ“ьӮи—җӮкӮДҗiҢRӮөӮДӮўӮБӮҪҒBҸгҠCӮЕӮ·ӮЕӮЙ–в‘иӮЕӮ ӮБӮҪҢRӢKиц”pӮӘӮұӮұӮЕӮіӮзӮЙҠg‘еӮіӮкҒA“мӢһ‘еӢsҺEӮМғvғҢғrғ…Ғ[”ЕӮЖӮИӮБӮДӮўӮБӮҪҒB Ғ©(7)ӮжӮиҒBӢе—eӮЙӮ№ӮЬӮй‘е–м•”‘а(ҒwғAғTғqғOғүғtҒx1937”N12ҢҺ29“ъ)ӮЖӮ ӮйҒB‘е–м•”‘аӮЖӮН•ҹ’mҺRӮQӮOҳA‘аӮЕӮ ӮйҒB (3)ӮНҒA Ғ@Ғq Ғ@’©ҺөҺһ”јҒAҸнҸnӮЦҢьӮ©ӮӨҒB Ғ@ҸнҸnӮНҢ§’ЎҸҠҚЭ’nӮЕҒA‘еӮ«ӮИ’¬ӮҫӮБӮҪҒB“№ҳHӮНҗОҸфӮЕҒAҸӨ“XӮв—·ҠЩӮӘҢҡӮҝ•АӮсӮЕӮўӮйҒBӮұӮұӮЕӮа–Ъ—§ӮВӮМӮНҒAҺҠӮйӮЖӮұӮлӮМ•ЗӮЙҒAҚR“ъҗй“`•¶ӮӘӮНӮиҸoӮіӮкӮДӮўӮйӮұӮЖӮҫҒB–kҺxӮЕӮНҒAӮұӮсӮИҢхҢiӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB ҒuӮұӮМ’ҶҺxӮН“O’кӮөӮҪҚR“ъҺv‘zӮрҺқӮБӮДӮўӮйӮ©Ӯз”@үҪӮИӮйҺТӮаҺEӢіӮ·ӮЧӮөҒvҒu—©’DӮНҺvӮўӮМӮЬӮЬ’vӮ·ӮЧӮөҒvӮЖҢҫӮўҚҮӮБӮҪҒBүдҒXӮНҒAӮ»ӮӨҢҫӮўҚҮӮБӮҪҒBҒ@ Ғ@Ғq Ғ@Һ„ӮҪӮҝӮӘ•”—ҺӮЦ“ьӮБӮДӮўӮӯӮЖҸ—ҺqӢҹӮӘӮЁӮМӮМӮ«ӮУӮйӮҰӮДӮўӮҪҒB•әҺmӮҪӮҝӮМ’ҶӮЙӮНҸ—ӮМҺpӮрҢ©ӮйӮЖ‘ҒӮвӮЭӮҫӮзӮИӢCҺқӮҝӮр•шӮӯҺТӮаӮ ӮйҒB Ғ@Һ„ӮҪӮҝӮН•ДӮр’TӮіӮЛӮОӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒB—ЖҗHӮНзnҸdӮМ’xү„ӮМӮҪӮЯ’Ҙ”ӯӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪҒB Ғ@Һ„ӮӘӮ Ӯй”_үЖӮЦ“ьӮйӮЖҒAҸ—ӮОӮ©ӮиҺөҗlӢчӮБӮұӮЙҸ¬ӮіӮӯӮИӮБӮДӮўӮҪҒB’jӮНҺ„ӮҪӮҝӮӘ•”—ҺӮЦ“ьӮйӮвӮўӮИӮвӮөӮОӮзӮкӮДҺҖӮр‘ТӮБӮДӮўӮйҒBҸ\ҺөҒA”ӘҚОӮМ–әӮНҠзӮЙ–nӮр“hӮиӮұӮЖӮіӮзүҳӮИӮзӮөӮӯӮөӮДҒAӮ»ӮМ•кӮв‘c•кӮзӮөӮ«ҺТӮМ”wҢгӮЙӮҝӮАӮұӮЬӮБӮДӮўӮҪҒB Ғ@Һ„ӮНҒA”ЮҸ—ӮҪӮҝӮЙ–аӮрҺқӮБӮДӮұӮіӮөӮД•ДӮрӮВӮ©ӮөӮҪҒB•ДӮНҺx“ЯҢRӮӘ’Ҙ”ӯӮөӮҪӮМӮ©—FҢRӮӘ’Ҙ”ӯӮөӮҪӮМӮ©ҒAҲк—ұӮаӮИӮӯ–аӮОӮ©ӮиӮЕӮ ӮБӮҪҒB Ғ@Һ„ӮӘҲк•һӢzӮўӮИӮӘӮз•ДӮВӮ«ӮрӮіӮ№ӮДӮўӮйӮЖҒA“c’ҶҸӯҲСӮӘ“ьӮБӮДӮ«ӮҪҒB Ғ@ҸӯҲСӮНӮ¶ӮлӮ¶ӮлӮЖ”ЮҸ—ӮҪӮҝӮрӮИӮӘӮЯӮЬӮнӮөӮДҒAҠзӮрҚ•ӮӯӮӯӮЬӮЗӮиүҳӮИӮзӮөӮӯҢ©Ӯ№Ӯ©ӮҜӮДӮўӮй–әӮрҢ©ӮйӮЖҒA•®‘RӮЖӮөӮД“{ӮБӮҪҒB Ғ@ҒuӮұӮМ–мҳYҒAүҪӮМӮҪӮЯӮЙӮұӮЖӮіӮзүҳӮИӮӯӮөӮДӮўӮйӮсӮҫҒBӮ«ӮкӮўӮИҺpӮр“ъ–{ӮМ•ә‘аӮіӮсӮЙҢ©ӮДӮаӮзӮҰҒvҸӯҲСӮНүЖӮМ’ҶӮрӮіӮӘӮөӮДҒAүцӮөӮўҺТӮМӮўӮИӮўӮМӮрҠmӮ©ӮЯӮйӮЖҸoӮДӮўӮ«Ӯ©ӮҜӮДҒAҒuӮұӮМ•”—Һ–ҜӮа—Ч‘әӮМӮвӮВӮзӮаҠFҺEӮөӮЙӮ·ӮйӮсӮҫҒB—Ч‘әӮЕӮНҺOҚОӮМ“¶ҺqӮаҺEӮөӮҪҒB—pҺ–ӮӘҸIӮнӮБӮҪӮзҒA“ҰӮӘӮіӮКӮжӮӨӮЙӮөӮДӮЁӮҜҒB–ҫ’©ӮН‘S•”‘§ӮМҚӘӮрҺ~ӮЯӮйҒIҒv Ғ@ҸӯҲСӮНӮұӮӨ‘һӮзӮөӮӯҢҫӮўӮ·ӮДӮйӮЖҒAҢR“ҒӮрғKғ`ғ„ғҠӮЖ–ВӮзӮөӮДҸoӮДӮўӮБӮҪҒB Ғ@үҪӮМӮҪӮЯӮЙӮ©ӮжӮнӮИҸ—ҺqӢҹӮрҺEӮ·ӮМӮҫӮлӮӨҒB“ы“ЫҺqӮр•шӮ«ҒAӮЁӮМӮМӮ«ӮУӮйӮҰӮйҸ—ӮҪӮҝӮрҺEӮөӮҪӮЖӮДҒAүҪӮМ“ҫӮӘӮ ӮйӮМӮҫҒBӮіӮБӮ«ӮаҒA–ШӮЙӮөӮОӮзӮкӮҪ’jӮӘҒAҸeҢ•ӮЕ“ЛӮ©ӮкҒA”Я–ВӮрӮ Ӯ°ҒAҢҢӮрҗҒӮўӮДҒAҢҢӮЙӮЬӮЭӮкӮҪӮіӮЬӮрҢ©ӮДҒAҺөҒA”ӘӮВӮМҺqӮӘүОӮМӮВӮўӮҪӮжӮӨӮЙӢғӮ«Ӣ©ӮСҒA‘ЕӮҝӮУӮйӮҰӮДӮўӮҪҒB Ғ@Һ„ӮН“c’ҶҸӯҲСӮМ–Ҫ—ЯӮЙӮ»ӮЮӮўӮДӮаҒA”ЮҸ—ӮҪӮҝӮр“ҰӮӘӮөӮДӮвӮлӮӨӮЖҺvӮБӮҪҒB Ғ@Һ„ӮНүщ’ҶҺи’ ӮЙҒAҒu“р“ҷ“ҰҸ\“сҺһҒvӮЖҸ‘ӮўӮҪҒB Ғ@”ЮҸ—ӮҪӮҝӮНҒAӮ»ӮМҺҶ•РӮр’ӯӮЯҺҹҒXӮЖүсӮөӮДӮўӮҪӮӘҒAҲУ–ЎӮӘӮнӮ©ӮзӮИӮўӮзӮөӮўӮМӮЕҒAҺ„ӮН‘СҢ•Ӯр”ІӮўӮДҲкҗlӮМҺе•wӮрӮЖӮзӮҰҒAҒuғ~ғ“ғeғ“ҒBғjғCғfғCӮНӮұӮӨӮҫҒvӮЖҢҫӮБӮД”ЮҸ—ӮМӢ№ӮЙ“ЛӮ«ӮВӮҜӮДҒA–ҫ“ъҺEӮіӮкӮйӮұӮЖӮрҲГҺҰӮөӮҪҒB Ғ@Һ„ӮН”ЮҸ—ӮҪӮҝӮр— ҢыӮЦӮВӮкӮДӮўӮ«ҒAҺ„ӮМҳrҺһҢvӮрҢ©Ӯ№ӮДҸ\“сҺһӮрҺwҺҰӮөҒAҸ\“сҺһӮЙӮИӮБӮҪӮзҒuғjғCғfғCҒAғcғIҒ[ҒvӮЖӮўӮБӮҪҒB”ЮҸ—ӮҪӮҝӮНҺ„ӮМҢҫӮнӮсӮЖӮ·ӮйӮЖӮұӮлӮр—қүрӮөҒA’n–КӮЙҚҝӮөҺO”qӢг”qӮөӮДҺ„ӮрӮЁӮӘӮЭҒAҠҙҺУӮМҲУӮрӮ ӮзӮнӮөӮҪҒB”ЮҸ—ӮҪӮҝӮН—ЬӮр—¬ӮөӮДӮўӮйҒBҸ•Ӯ©ӮБӮДӮӯӮкӮжҒAӮЖҗSӮЙ”OӮ¶ӮИӮӘӮзӮ»ӮұӮр—§ӮҝӢҺӮБӮҪҒB Ғ@ ҸӯҲСӮМ–јӮНүј–јӮЙӮөӮДӮЬӮ·ӮӘҒAӮіӮкӮЗү^ӮЙҢ©•ъӮіӮкӮҪӮ©ҒA”ЮҸ—ӮҪӮҝӮН“ҰӮ°ӮйӮЖӮұӮлӮрҢ©ӮВӮ©ӮиҒAҒuӮјӮсӮФӮсӮЙ–һ‘«ӮіӮ№ӮДӮ©ӮзҒvҺEӮіӮкӮҪҒBҲкҗlӮв“сҗlӮМ‘PҲУӮМҺТӮӘӮўӮДӮаӮаӮӨғmҒ[ҒEғҠғ^Ғ[ғ“ӮЕӮ ӮйҒBүОӮНҸ¬ӮіӮўӮӨӮҝӮЙҸБӮ·ӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒA”RӮҰҚLӮӘӮБӮҪүОҺ–ӮНҸБӮ№ӮИӮўҒB Ӯ»ӮМӮұӮлӮМ—lҺq(2) Ғ@Ғq ӮөӮ©ӮаүҪҗlӮаӮМ•әӮӘ“ҜӮ¶ӮұӮЖӮрҸ‘ӮўӮДӮўӮкӮОҒAҸ‘Ӯ©ӮкӮҪӮұӮЖӮНҺ–ҺАӮЖҗMӮ¶ӮйӮжӮиӮИӮўӮҫӮлӮӨҒBӮНӮйӮ©ҢгӮЙ“ЗӮЮҺТӮМӢCӮЙҸўӮ»ӮӨӮӘҒAҸўӮіӮкӮЬӮўӮӘҒAҚ‘ӮЙӮЖӮБӮДӮН–ј—_ӮЕӮ ӮлӮӨӮӘҒA•s–ј—_ӮЕӮ ӮлӮӨӮӘҒA”ЮӮзӮӘҸ‘Ӯ«ҺcӮөӮҪҺ–ҢҸӮНҺАҚЫӮМҚ‘ҺjӮЕӮ ӮйҒB Ӯ»ӮкӮзӮЙӮНҸ«—Ҳ“IӮЙӮНҒA“ъ–{җlӮӘҗіӢCӮЙ—§Ӯҝ–ЯӮйӮЕӮ ӮлӮӨ–ў—ҲӮЙӮНҚ‘•у“Iүҝ’lӮрҺқӮВӮЖ”F’иӮіӮкӮжӮӨӮ©ӮзҒAҺкӮЙ‘еҺ–ӮЙӮөӮДҺq‘·ӮЙӮөӮБӮ©ӮиӮЖ‘хӮіӮкӮйӮЖӮжӮўӮҫӮлӮӨҒB(17)ӮЙҒA Ғ@Ғq Ғ@ Ғ@Ғq –іҳ_ҒAҺ„ӮӘҚЎҸ‘ӮўӮДӮўӮйӮұӮМҺиҺҶӮаҒAүҪҺһҢNӮМҺиӢ–ӮЙ“НӮӯӮаӮМӮвӮзҒAүҪӮаӮнӮ©ӮзӮИӮўҒBӮЬӮҪҒAүКӮөӮДҸoӮ№ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйӮ©ӮИӮзӮКӮ©Ӯ·ӮзӮаӮнӮ©ӮзӮИӮўҒBӮнӮ©ӮзӮИӮўӮҜӮкӮЗӮаҒA•ә‘аӮН’NӮа“ъӢLӮрӮВӮҜҒAҺиҺҶӮрҸ‘ӮўӮДӮўӮйҒBӮ»ӮкӮНӮЬӮҪ–ҫ“ъӮЙӮаүрӢЦӮЙӮИӮйӮ©Ӯа’mӮкӮИӮўӮЖӮўӮӨҠу–]ӮЖӮЖӮаӮЙҒA–ҫ“ъӮЙӮа“G’nӮЙҸг—ӨӮөӮДҗнҺҖӮ·ӮйӮ©Ӯа’mӮкӮИӮўҒAӮЖӮаҺvӮӨӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒBҲвҢҫҸуӮМӮВӮаӮиӮЕҒA“–ӮаӮИӮўҺиҺҶӮрӮВӮӯӮиҒA“ъӢLӮрҳ^Ӯ·ҒB–іҳ_Һ„ӮаӮ»ӮМӢCҺқӮЕӮ ӮйҒBӮұӮкӮ©ӮзҗжӮЗӮӨӮИӮйӮМӮ©ҒAүҪӮЙӮаӮнӮ©ӮзӮИӮўӮҜӮкӮЗӮаҒcҒ@ Һ„ӮИӮЗӮӘҺбӮўҺһ‘гӮЙ•·Ӯ©ӮіӮкӮҪҺьҲНӮМғIғbғ`ғғғ“ӮҪӮҝӮМүБҠQҸШҢҫ(ҺvӮўҸoҳbӮ©)ӮаҚЎҺvӮҰӮОӮ»ӮӨӮөӮҪ—EӢCӮ ӮйҚsҲЧӮҫӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒB—EӢCӮ Ӯй—§”hӮИ•ыӮҫӮБӮҪӮЖ’ҶҚ‘җӯ•{ӮӘ(“ъ–{җӯ•{ӮЕӮНӮИӮў)ӮЖҸЬҺ^ӮөӮҪӮМӮаӮӨӮИӮёӮҜӮйҒB “n•УӢ`ҺЎӮіӮсӮӘӮўӮВӮ©ҢҫӮБӮДӮўӮҪҒB Ғ|ӮЗӮұӮМ•‘‘дӮЕӮаӮіҒAғIғWғCӮіӮсӮӘ•KӮёүҪҗlӮ©Ң©ӮЙ—ҲӮДӮӯӮкӮДӮўӮДӮіҒA•‘‘дӮӘӮНӮЛӮйӮЖҒAӮвӮБӮДӮ«ӮДӮЛҒAӮЪӮӯӮМҺиӮрӮөӮБӮ©ӮиҲ¬ӮБӮДӮӯӮкӮйӮМҒB ҒuӮжӮӯӮвӮБӮДӮӯӮкӮҪҒAӮжӮӯҢҫӮБӮДӮӯӮкӮҪҒvӮЖӮўӮБӮҪҠҙӮ¶ӮИӮсӮҫӮЛҒB”ЮӮзӮНүҪӮаҢҫӮнӮИӮўӮсӮҫҒAӮЕӮаӮЬӮ Ӯ»ӮсӮИҠҙӮ¶ӮӘ“`ӮнӮБӮДӮ«ӮДӮіҒB үүҢҖӮИӮсӮД•Ғ’КҒAғIғWғCӮҝӮбӮсӮИӮсӮ©Ң©ӮЙҚsӮ©ӮИӮўӮжҒAӮЗӮұӮҫӮБӮДӮ»ӮӨҒAғIғoғAӮҝӮбӮсӮОӮ©ӮиҒAӮ»ӮӨӮИӮМӮЙҒAӮЪӮӯӮзӮМ•‘‘дӮНғIғWғCӮҝӮбӮсӮӘүҪҗlӮ©•KӮёҢ©ӮЙ—ҲӮДӮўӮДӮӯӮкӮйӮМҒBӮұӮМҗl’BӮНҢі•әҺmӮҫӮИҒAӮЖӮнӮ©ӮйҒA•·Ӯ©ӮИӮўӮҜӮЗӮЛҒB ”ЮӮзӮНүҪӮаӮөӮбӮЧӮкӮИӮўӮсӮҫӮЛҒBӮөӮбӮЧӮкӮИӮўӮсӮҫӮжҒBӮЕӮаҢNӮзӮӘүүӮ¶ӮДӮўӮйӮұӮЖӮН–{“–ӮҫҒAӮжӮӯҢҫӮБӮДӮӯӮкӮҪҒBӮӘӮсӮОӮБӮДӮӯӮкҒAӮ»ӮӨҢҫӮБӮДӮўӮйӮсӮҫӮЛҒB ӮЁӮЁӮвӮҜӮМҸкҸҠӮЕҒAӮЁӮЁӮТӮзӮЙӮНҳbӮ№ӮИӮўӮМӮЕӮ ӮлӮӨҒB’mӮБӮДӮНӮўӮДӮаӮөӮбӮЧӮкӮИӮўӮМӮЕӮ ӮлӮӨҒB “ъӢLӮаҸШҢҫӮаҢцҠJӮ·ӮйӮМӮН‘е•ПӮИ—EӢCӮр—vӮ·ӮйӮаӮМӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮкӮзӮрҸWӮЯӮзӮкҢцҠ§ӮіӮкӮҪҗlҒXӮаӮЬӮҪ‘е•ПӮИӢкҳJӮрӮөӮДҸWӮЯӮзӮкӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҺ„ӮНүҪӮМ’fӮиӮаӮИӮӯӢCҢyӮЙҲшӮ©Ӯ№ӮДӮаӮзӮБӮДӮНӮўӮйӮӘҒAҺһ‘гӮӘ‘kӮкӮО‘kӮйӮЩӮЗӮжӮиӮ»ӮӨӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBүБҠQӮрҢцҢҫӮөӮҪӮиӮ·ӮкӮОҒAҢxҺ@ӮӘ’иҠъ“IӮЙӮВӮ«ӮЬӮЖӮўҲГӮЙҲі—НӮрӮ©ӮҜӮйӮҪӮЯӢЯҸҠӮМҗlҒXӮМ–ЪӮМҗFӮӘ•ПӮнӮйҒAҸAҗEӮНӮЕӮ«ӮёҒA’ҶҚ‘ӮЙҗф”]ӮіӮкӮҪ‘еғEғ\ӮВӮ«ҒAҚ‘ӮМ–ј—_ӮрғEғ\ӮЕвqӮ·ҺТӮМҺРүп“I•ОҢ©ӮЖ—вҸОӮЕӮ»ӮӨӮөӮҪҗlҒXӮрҢ©ӮҪӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB“ъ’ҶҚ‘Ңрүс•ң(1972)ӮұӮлӮЬӮЕӮН“БӮЙӮ»ӮӨӮҫӮБӮҪӮЖӮўӮнӮкҒA1956”NӮМҒu“VҗәҗlҢкҒvӮЕӮ·ӮзӮ»ӮӨӮҫӮБӮҪ(11)ҒBғZғ“ғmҒ[ӮіӮкӮДӮўӮйӮМӮНҺ©•ӘӮЕӮНӮИӮ©ӮлӮӨӮ©ҒAӮЖӮНғcғҶӢ^ӮнӮИӮўҒAӢ¶җMҺТӮМӮЮӮкӮЙӮРӮЖӮи—§ӮҝҢьӮ©ӮБӮҪҗіӢCӮМҺТҒAӮЁӮ»ӮлӮөӮўҳbӮЕӮ ӮйӮӘҒAӮаӮБӮЖӮаүҪӮаүЯӢҺӮМҳbӮЕӮНӮИӮӯӮДҚЎӮЕӮаӮ»ӮсӮИҳ_’ІӮНҗвӮҰӮйӮұӮЖӮИӮӯҢJӮи•ФӮіӮкӮДӮўӮйҒAғlғbғgӮИӮЗҢ©ӮД–бӮҰӮОӮжӮӯӮнӮ©ӮйҒc (7)ӮН’ҶҚ‘‘ӨӮ©ӮзҢ©ӮДӮўӮӯҒBӮұӮкӮН“ъ–{җlӮЙӮНӮіӮзӮЙӮВӮзӮўҸ‘ӮЕӮ ӮйҒBҢГ–{ӮЕӮPү~ӮЕ”„ӮзӮкӮДӮўӮйҒBӮаӮөӮЕӮ«ӮЬӮөӮҪӮИӮзӮОҒA“ЗӮЭӮҪӮӯӮНӮИӮўҸ‘ӮЕӮ ӮйҒAӮўӮӯӮВӮ©ӮрҲшӮ©Ӯ№ӮДӮўӮҪӮҫӮӯҒc Ғ«”р“пӮөӮҪҸнҸBҺsӮМҸZ–ҜӮӘӢ@ҠЦҸeӮЕҠFҺEӮөӮЙӮіӮкӮҪҚҲӮМӮ ӮБӮҪҸҠҒBҺи‘OӮЖҢьӮұӮӨӮМӮQҗlӮӘ—јҺиӮрӮ Ӯ°ӮДӮўӮйҠФӮЙҢ@ӮзӮкӮДӮўӮҪҒB  Ғ@Ғq Ғ@Ӯ»ӮөӮД”ЙүШҠXӮМ’ҶҗSҒE“м‘еҠXӮНҒAҲкҳZҳZҢ¬ӮМӮӨӮҝ‘’Ӣпү®ӮЖғ^ғCғRү®ӮМ“с“XҺl“ҸӮрҺcӮөӮД‘SҸДҒAҒu•sҠ®‘SӮИ“қҢvҒvӮЙӮжӮйӮЖҒAҗКҡОүҒӮрҠЬӮЯӮҪҸнҸBҺsӮМҸZ‘оҒEҸӨ“XҒEҺӣҒE’¬ҚHҸкӮИӮЗӢгҒZҒZҒZҠФӮӘҸДҺёӮөӮҪҒB Ғ@ҺO”N‘OҒiҲкӢг”ӘҒZ”NҒjӮЙҺҖ–SӮөӮҪҢOҢ•ҲБӮНҒA“ъ–{ҢRӮӘҚмӮзӮ№ӮҪӢҰ—Н‘gҗDҒuҺЎҲАҲЫҺқүпҒvӮМ”йҸ‘ӮҫӮБӮҪҒBӮ»ӮМҸШҢҫӮЙӮжӮйӮЖҒAҒuҸнҸB–v—ҺӮМҲкғJҢҺҢгӮЙҺҖ‘МҸҲ—қҒE—қ‘’ӮМӮҪӮЯӮМ‘аӮӘ•Тҗ¬ӮіӮкҒA‘аҲхӮМҺиӮЕ–„ӮЯӮзӮкӮҪҺҖ‘МӮН–сҺlҒZҒZҒZҗlӮЙӮЁӮжӮсӮҫӮЖӮўӮӨӮӘҒA‘аҲхӮМҺиӮЙӮжӮзӮёӮЙ•Р•tӮҜӮзӮкӮҪҺҖ‘МӮӘӮұӮМӮЩӮ©ӮЙӮаҗ”‘ҪӮӯӮ ӮБӮҪҒBҒ@ ӮаҲкӮВӮЁ•tӮ«ҚҮӮўӮрҒc Ғ@Ғq ҒuҸгҠCҺ–•П“–ҺһҒA‘ҫҠҲӮЕӮНӢӯҠӯӮМӮҝӮеӮБӮЖӮ·ӮІӮўӮұӮЖӮрӮвӮиӮЬӮөӮҪҒB’ҮҠФҺlҒAҢЬҗlӮЕҺx“ЯҗlӮМ–ҜүЖӮЦҚsӮБӮД•ғҗeӮр”ӣӮиӮ Ӯ°ӮДҒAҢЛ’IӮМ’ҶӮЦ“ьӮкӮҝӮЬӮБӮДҒAҢЖ–әӮрҸoӮ№ӮЖӮўӮБӮДҸoӮіӮ№ӮЬӮ·ҒBӮ»ӮкӮ©ӮзҠЦҢWӮөӮДҗ^ҺмӮрҺжӮБӮД—ҲӮДӮөӮЬӮӨӮсӮЕӮ·ҒBӢӯ“җӢӯҠӯӮН“ъ–{ҢR‘аӮМӮВӮ«ӮаӮМӮЕӮ·ӮжҒBҸeҢ•ӮЕ“ЛӮ«ҺhӮөӮҪӮиҒA”DҗPӮөӮДӮўӮйҸ—ӮрҸeҢ•ӮЕҺhӮөӮДҺqӢҹӮрҸoӮөӮҪӮиӮөӮЬӮөӮҪҒBҺ„ӮаҢЬҒAҳZҗlӮНӮвӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮнӮөӮа‘Ҡ“–ҺcҚ“ӮИӮұӮЖӮрӮөӮҪӮаӮсӮЕӮ·ҒvҒ@ ҠCҢR—Өҗн‘аҲхӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBҗнҢгӮ·Ӯ®ӮЙҺ–ҢҸӮрүҪ“xӮаӢNӮұӮөӮДӮўӮйҒBҒЁҒuҸ¬•ҪӢ`—YҳA‘ұҺEҗlҺ–ҢҸҒv ӮвӮНӮиҗнҸкӮМғgғүғEғ}ӮИӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒBғAғEғtғwҒ[ғxғ“ӮіӮкӮИӮўҗ¶ҺҖӮр•ӘӮҜӮҪҗнҸкӮМғgғүғEғ}ҒAүҪӮ©үЎҲдӮіӮсӮЭӮҪӮўӮИҢҫ—tӮЙӮИӮйӮӘҒAҒc үЎҲд—КҺqӮіӮсӮЙ•·ӮўӮҪҳbӮЕӮ ӮйӮӘҒA•Ҫ’ёҺRӮв•ҸҸҮ’YҚzӮИӮЗӮМ–ңҗlҚBҒAӮ ӮйӮўӮНӮVӮRӮP•”‘аҠЦҢWҒAӮ»ӮӨӮөӮҪ“ъ–{ӮЕӮаӮжӮӯ’mӮзӮкӮҪӢsҺEҢ»ҸкӮЙӮНӢL”OҠЩӮИӮЗӮӘҢҡӮДӮзӮкӮДӮўӮйӮзӮөӮўӮӘҒAүҪӮаҢҫӮнӮИӮҜӮкӮОҒAҲД“аӮөӮДӮӯӮкӮИӮўӮ»ӮӨӮЕӮ ӮйҒB “ъ–{ӮМ•ыӮЙӮНӮВӮзӮўҸҠӮЕӮИӮўӮ©ӮЖҚlӮҰӮЬӮөӮДҒAӮЬӮөӮДҗУ”CӮМӮИӮўҺбӮўҗlӮЙҢ©ӮДӮўӮҪӮҫӮӯӮМӮНӮЗӮӨӮ©ӮЖҺvӮБӮДӮЁӮиӮЬӮөӮҪҒB Һ„ӮЗӮаӮНӮ»ӮкӮрҢ©ӮҪӮўӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮкӮрҢ©ӮйӮҪӮЯӮЙҒAӮ»ӮМ–Ъ“IӮЕӮвӮБӮДӮЬӮўӮиӮЬӮөӮҪҒB “ъ–{җlӮЙӮжӮй”ЖҚsҢ»ҸкӮН•Ғ’КӮМ“ъ–{җlҠПҢхӢqӮИӮЗӮНҲД“аӮөӮИӮўҒAҺ–ҸоӮрҳbӮөӮ·ӮЖҲД“аӮөӮДӮӯӮкӮйӮМӮжҒAӮЖӮўӮӨҳbӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮҫӮўӮФҗМӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮӨӮөӮҪҺ‘—ҝӮа‘—ӮБӮДӮаӮзӮБӮҪӮӘҒAӮаӮӨӮЗӮұӮЦӮөӮЬӮўӮұӮсӮҫӮ©Ң©“–ӮҪӮзӮИӮӯӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒc Һ„ӮМғIғ„ғWӮМ“Ҝ—»ҺҒӮН–йӮӘ•|ӮӯӮДҲкҗlӮЕҗQӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒBҸh’јӮМҸҮӮӘ—ҲӮйӮЖүңӮіӮсӮЙ—ҲӮД–бӮБӮДҲкҸҸӮЙ”‘ӮЬӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB ”ЮӮНҸdӢ@ҠЦҸe•әӮЕӮ ӮБӮҪҒBҸdӢ@ӮМӮ·Ӯ®үЎӮЙӢВҢьӮ«ӮЙҗQӮДҒAҺЛҺиӮМҢӮӮВӢ@ҠЦҸeӮЙ’eӮрҚһӮЯӮДӮвӮйҒB”ЮӮМ•@җжӮМӮPғ~ғҠҸгӮр“G’eӮӘғsғ…ғ“ғsғ…ғ“ӮЖҗ”ӮҰҗШӮкӮИӮўӮЩӮЗ”тӮсӮЕӮўӮБӮҪҒB ҸdӢ@ӮН‘МҠiӮМӮжӮўҺТӮӘӮИӮйӮсӮвӮӘҒAҸdӢ@‘OӮЦҒA‘OӮЦҸoӮлӮЕҒAҗнҗьӮМҲк”ФӮМ–о–КӮЙҸoӮіӮкӮйҒAӮ·Ӯ®ӮЙҗнҺҖӮөӮДӮөӮЬӮӨҒBӮ»ӮӨӮ·ӮйӮЖ‘М—НӮаӮИӮўҺг•әӮаҸdӢ@•әӮЙӮіӮкӮйҒB‘М—НӮМӮ Ӯй’jӮвӮИӮўӮӘҒAӮ»ӮсӮИӮұӮЖӮЕҸdӢ@ӮМҒA’eӮрҚһӮЯӮй–рӮЙӮИӮБӮҪӮсӮвҒBҸeҢӮҺиӮН–ЪӮағJғ“ӮаӮжӮўү^“®җ_ҢoӮМӮжӮўғ„ғcӮвӮИӮўӮЖӢОӮЬӮзӮсҒB ”ЮӮИӮЗӮНҠ®‘SӮЙғgғүғEғ}ӮҫӮЖҺvӮнӮкӮйҒBҲкҗlӮЕӮўӮзӮкӮИӮўӮжӮӨӮИӢ°•|ҠҙӮМ’ц“xӮИӮзӮЬӮҫӮжӮўӮӘҒAҺEӮіӮкӮйӢ°•|Ӯ©Ӯз“ҰӮкӮжӮӨӮЖүдӮр–YӮкӮДҺьҲНӮЙ–\ҚsӮр“ӯӮўӮДӮөӮЬӮӨҒcӮұӮМҸ¬•ҪӮаӮ»ӮӨӮҫӮБӮҪӮМӮ©Ӯа’mӮкӮИӮўӮөҒAҒw’nҚ–ӮМDECEMBER-ҲЈӮөӮЭӮМ“мӢһҒ| ҒxӮаӮ»ӮкӮр•`ӮӯҒB ’NӮӘ“GӮҫӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮўҒA’NӮЙӮўӮВҺEӮіӮкӮйӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮўҒ|Ғ|ҒBғ„ғoғCӮјҒAҸгӮӘҢҫӮӨӮжӮӨӮЙ–{“–ӮЙҸҹӮДӮйӮМӮ©ҒB ғxғgғiғҖӮвғCғүғNҒAғAғtғKғ“ӮМ•Д•әҒAӮ»ӮМҲ«ӮўӮЁҺи–{ӮрӮвӮБӮДӮўӮйҒBҺEӮ·ҒA“җӮЮҒA”ЖӮ·ҒAҸДӮӯҒcҒAҗlҠФӮМҚЯҲ«ӮМӮұӮЖӮІӮЖӮӯӮӘүрӮ«•ъӮҪӮкӮҪҒA•Д•әӮИӮЗӮНғJғҸғҶғCҺТҒAӮ»ӮкӮрүҪҸ\”{ӮаҲ«ӮӯӮөӮҪӮжӮӨӮИӮаӮМӮҫӮБӮҪӮ©ӮаҒB ҢRӮрҗiӮЯӮйӮұӮЖӮЦӮМҺ©җMӮМӮИӮіӮЖҒAӮЁӮаӮнӮКӢӯ“GҒAҺpӮМҢ©ӮҰӮИӮў“GӮӘҸPӮБӮДӮӯӮйғgғүғEғ}ӮӘӮ·ӮЧӮДӮМ•әҺmӮҪӮҝӮрҸPӮБӮДӮўӮҪҒBүҪӮаҲкҗlӢӯҠӯ–ӮҒEҸ¬•Ҫ–^ӮҫӮҜҒACӢүҗн”ЖӮМ“n•УҺҒӮМғIғ„ғW“aӮҫӮҜӮМҗёҗ_Ҹу‘ФӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBүҪӮағҸғӢғCғ„ғcӮзӮҪӮҜӮМҸу‘ФӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB •әӮМӮ·ӮЧӮДҒAӮ»ӮөӮДӮіӮзӮЙҸeҢгӮМҚ‘–ҜӮМӮ·ӮЧӮДӮрҸPӮБӮДӮўӮҪҒBҢ©’КӮөӮЙ‘ОӮ·ӮйӮЬӮБӮҪӮӯӮМҺ©җMӮМӮИӮіӮЖӢӯӮўӢ°•|җSҒBӮұӮМӮЖӮ«“ъ–{җlӮНӮЗӮМӮжӮӨӮИ–ј—_Ӯ ӮйҚs“®ӮрӮЖӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒB (1)ӮЙ•ҹ’mҺRӮQӮOҳA‘а•әҺmӮМ“ъӢLӮӘҲш—pӮіӮкӮДӮўӮйҒB Ғ@Ғq ҒkҲкҲкҢҺ“с“с“ъҒl“№ҳHҸгӮЙӮНҺx“Я•әӮМҺҖ‘МҒA–ҜҸOӮЁӮжӮС•wҗlӮМҺҖ‘МӮӘҢ©ӮёӮзӮў—lҺqӮЕӮМӮСӮДӮўӮҪӮМӮаүВҲӨ‘zӮЕӮ ӮйҒB ӢҙӮМ•tӢЯӮЙӮНҢЬҒAҳZҢВӮМҺx“ЯҢRӮМҺҖ‘МӮӘӮвӮ©ӮкӮҪӮиҒAӮ ӮйӮўӮНҺсӮрӮНӮЛӮзӮкӮД“|ӮкӮДӮўӮйҒBҳbӮЕӮН–C•ә‘аӮМҸ«ҚZӮӘӮҪӮЯӮөҗШӮиӮрӮвӮБӮҪӮ»ӮӨӮЕӮ ӮйҒB ҒkҲкҲкҢҺ“сҳZ“ъҒlҢЯ‘OҒiҢЯҢгӮМҢлӮиҒjҺlҺһҒA‘ж“с‘е‘аӮНҠ«җәӮрӮ Ӯ°—EӮЬӮөӮӯ“Gҗw’nӮЙ“ЛҢӮӮөҒA“G‘жҲкҗьӮр’DҺжҒBҸZ–ҜӮНүЖӮрӮвӮ©ӮкҒA“ҰӮ°ӮйӮЙ“№ӮИӮӯҒAҺёҗSҸу‘ФӮЕүEүқҚ¶үқӮөӮДӮўӮйӮМӮаӮЬӮБӮҪӮӯүВҲӨ‘zӮҫӮӘӮөӮ©ӮҪӮӘӮИӮўҒBҢЯҢгҳZҺһҒAҠ®‘SӮЙҗи—МӮ·ӮйҒBҺөҺһҒA“№ҳHҸгӮЙҠe‘аҸWҢӢӮрҸIӮнӮиҒA•tӢЯ•”—ҺӮМ‘|“ўӮӘӮЁӮұӮИӮнӮкӮҪҒBҺ©•ӘӮҪӮҝӮӘӢxҢeӮөӮДӮўӮйҸкҸҠӮЙҺl–јӮМ”sҺc•әӮӘӮЪӮвӮБӮЖҢ»ӮкӮҪӮМӮЕ‘Ғ‘¬•ЯӮзӮҰӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮӘҒAҲк–јӮНҺc”OӮИӮӘӮз“ҰӮӘӮөҒAӮ ӮЖҺO–јӮН•ЯӮзӮҰӮҪҒB•ә‘аӮҪӮҝӮН‘Ғ‘¬“с–јӮрғGғ\ғsҒiҸ¬Ң^ғVғғғxғӢҒjӮвҸ\ҺҡҢLӮЕ’@Ӯ«ҺEӮөҒAҲк–јӮН–{•”ӮЙҳAҚsҒA’К–уӮӘ’ІӮЧӮҪӮМӮҝҸeҺEӮөӮҪҒB ”ӘҺһ”јҒAҸhҺЙӮЙҸAӮӯҒBҺOҸ¬‘аӮНӮ«ӮБӮ»Ӯӯ“ШӮрҺEӮөӮДӮўӮҪҒB‘SӮӯӮ·ӮОӮвӮӯӮвӮйӮМӮЙӮНӮЁӮ»Ӯк“ьӮБӮҪҒB ҒkҲкҲкҢҺ“сҺө“ъҒlҺx“ЯҗlӮМғҒғҠғPғ“•ІӮрҸДӮўӮДҗHӮӨҒBӢxҢe’ҶӮЙүЖӮЙүBӮкӮДӮўӮҪ”sҺc•әӮрӮИӮ®ӮиҺEӮ·ҒBҺx“Яҗl“с–јӮрҳAӮкӮДҸ\ҲкҺһҒAҸo”ӯӮ·Ғc“S“№җьҳHҸгӮр‘OҗiӮ·ҒBӢxҢe’ҶӮЙҢЬҒAҳZҢ¬ӮМҳmӮФӮ«ӮМүЖӮрҸДӮўӮҪҒBүҠӮН“VҚӮӮӯӮаӮҰӮ ӮӘӮиҒAӢCҺқӮҝӮӘӮ№ӮўӮ№ӮўӮөӮҪҒB ҒkҲкҲкҢҺ“с”Ә“ъҒlҢЯ‘OҸ\ҲкҺһҒA‘е‘а’·ӮМ–Ҫ—ЯӮЙӮжӮиҒAүә–м”З’·ҲИүәҳZ–јӮНҸ¬ҸeӮрҺқӮҝҒAҺc“GӮМ‘|“ўӮЙҚsӮӯҒBӮ»ӮМ‘OӮЙӮ ӮйӢҙ—АӮЙ—ҲӮҪӮЖӮ«ҒAӢҙ–{—^ҲкӮН‘DӮЕ“ҰӮ°ӮйҢЬҒAҳZ–јӮр”ӯҢ©ҒAҸЖҸҖӮрӮВӮҜҲк–јҺЛҺEҒB‘|“ўӮНӮ·ӮЕӮЙӮұӮМҺһӮ©ӮзҺnӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҺ©•ӘӮҪӮҝӮӘ‘OҗiӮ·ӮйӮЙӮВӮкҺx“ЯҗlӮМҺбӮўҺТӮӘҗжӮрӢЈӮБӮД“ҰӮ°ӮДҚsӮӯҒBүҪӮМӮҪӮЯӮЙ“ҰӮ°ӮйӮМӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮўӮӘҒA“ҰӮ°ӮйҺТӮНүцӮөӮўӮЖҢ©ӮДҺЛҺEӮ·ӮйҒB •”—ҺӮМҸ\“сҺOҲкүЖӮЙ•tүОӮ·ӮйӮЖҒAӮҪӮҝӮЬӮҝүОӮН‘S‘әӮр•пӮЭҒA‘SӮӯӮМүОӮМҠCӮЕӮ ӮйҒBҳVҗlӮӘ“сҒAҺOҗlӮўӮДүВҲӨ‘zӮҫӮБӮҪӮӘҒA–Ҫ—ЯӮҫӮ©ӮзҺd•ыӮӘӮИӮўҒBҺҹҒAҺҹӮЖҺO•”—ҺӮр‘SҸДӮіӮ·ҒBӮ»ӮМӮӨӮҰҢЬҒAҳZ–јӮрҺЛҺEӮ·ӮйҒBҲУӢC—gҒXӮЖӮ ӮӘӮйҒB ҒkҲкҲкҢҺ“сӢг“ъҒl•җҗiӮНҚR“ъҒA”r“ъӮМҚӘӢ’’nӮЕӮ ӮйӮҪӮЯ‘S’¬‘|“ўӮөҒAҳVҺб’jҸ—ӮрӮЖӮнӮё‘SҲхҸeҺEӮ·ҒB“GӮН–іҺаӮМҗьӮЕ”jӮкӮДӮжӮиҒA‘SӮӯ•Ӯ‘«—§ӮБӮДҗнҲУӮӘӮИӮўӮМӮ©ҒAӮ ӮйӮўӮНҢг•ыӮМӢӯҢЕӮИҗw’nӮЙӮҪӮДӮұӮаӮйӮМӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮўӮӘҒA‘SӮӯҢ©ӮҰӮИӮўҒB ҒkҲк“сҢҺҲк“ъҒl“r’ҶӮМ•”—ҺӮр‘S•”‘|“ўӮөҒAӮЬӮҪҸMӮЙӮД“ҰӮ°Ӯй“с–јӮМ”sҺc•әӮрҺЛҺEӮөҒAӮ ӮйӮўӮНүОӮрӮВӮҜӮД•”—ҺӮрҸДӮ«•ҘӮБӮД‘OҗiӮ·ӮйҒBҳCҸйӮМ•”—ҺӮЙ“ьӮБӮҪӮЁӮиӮ·Ӯ®ӮЙ’Ҙ”ӯӮЙҲкүЖ’лӮЙ“ьӮБӮҪӮЖӮұӮлҺO–јӮМӢ`—E•әӮзӮөӮ«ӮаӮМӮр”ӯҢ©ҒB“с–јӮНғNғҠҒ[ғNӮЙҸR—ҺӮЖӮөҒAҺЛҺEӮ·ӮйҒBҲк–јӮН‘е‘а–{•”ӮЙҳAҚsӮөҺи“nӮ·ҒB ҒkҲк“сҢҺҺl“ъҒlҚр–йӮН‘е•ПӮЙҠҰӮӯӮДҚўӮБӮҪҒB“сҒAҺO“ъӮН‘ШҚЭӮМ—\’иӮҫӮЖӮўӮӨӮМӮЕҒAҚЎ“xӮұӮ»ӮНҲк•һӮҫӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕ‘Ғ‘¬’Ҙ”ӯӮЙӮЕӮйҒBҺ©•ӘӮНҗҶҺ–“–”ФӮЕүӘҺRҒAҠЦ–{ӮЖӢӨӮЙ’ӢҗHӮрҸҖ”хӮ·ӮйҒB’Ҙ”ӯ‘аӮНҢ{ҒE”’ҚШ“ҷӮрӮаӮБӮДӢAӮиҒAүЖӮМ“ШӮаҺEӮөӮД’ӢҗHӮН“чҸ`ӮЕӮ ӮйҒBҗіҢЯӮ·Ӯ¬ҒAҲЪ“]ҸҖ”хӮМ–Ҫ—ЯӮӘӮ ӮБӮДӮЁӮЁӮіӮнӮҙҒAҢӢӢЗ’ҶҺ~ӮЖӮИӮБӮҪӮМӮЕӮжӮ©ӮБӮҪҒBҠeҺ©ҸДӮ«’№ҒAҸД“чҒi“ШҒjӮрӮвӮБӮДӮҪӮзӮУӮӯҗHӮӨҒBҢЯҢг“сҺһҒA–Ҫ—ЯӮӘӮ ӮиҒAҳA‘аӮН“мӢһҠX“№Ӯр“мӢһӮЙҢьӮ©ӮБӮДҗiҢӮӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒBҺбҗlҒiӢк—НҒjӮаҸdӮўүЧ•ЁӮр”w•үӮБӮДӮжӮӯӮаӮВӮўӮДӮ«ӮҪӮаӮМӮҫӮЖҠҙҗSӮөӮҪҒiҲкҲкҢҺ“сҺө“ъӮМ“ъӢLӮЙҒuҺx“Яҗl“с–јӮрҳAӮкӮДҒvӮЖӮ Ӯй’ҶҚ‘җlҒB•ә‘аӮМ‘ҪӮӯӮНӮұӮМӮжӮӨӮЙ’ҶҚ‘җlӮрҳAҚsӮөӮДҗl•vҒAҺG–рӮЙҺg—pӮөӮҪҒBҮUҸН”аӮМҺКҗ^ҺQҸЖҒjҒB ҒkҲк“сҢҺҢЬ“ъҒlҢЯ‘O”ӘҺһҒAҸҖ”х–ң’[ҸIӮнӮиҒA“Ҝ•”—ҺӮрҸo”ӯӮ·ӮйҒBҸo”ӯӮ·ӮйҺһӮНӮаӮНӮв‘S‘әүОӮМҠCӮЕӮ ӮйҒB “мӢһӮЙӢЯӮўӮМӮҫӮлӮӨҒBҲкҢ¬үЖӮЙҠЈӮўӮаӮӘ–ЪӮЙӮВӮўӮҪҒBҢбҗжӮЙӮЖӮЬӮҪӮҪӮӯӮЬӮЙҺжӮиҗsӮӯӮөӮҪҒB ҒiҒw“мӢһҺ–ҢҸӢһ“sҺt’cҠЦҢWҺ‘—ҝҸWҒxҒBҒjҒ@ (2)ӮЙҒA Ғ@Ғq Ғ@”Ю“ҷӮНҲкҗlҲкҗlӮӘ’йүӨӮМӮжӮӨӮЙ–\ҢNӮМӮжӮӨӮЙҢЦӮзӮ©ӮИүдҳФӮИӢCҺқӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮөӮДҠXӮМ’ҶӮЕ–Ъ“IӮр’BӮө“ҫӮИӮўӮЖӮ«ӮНү“ӮӯҸйҠOӮМ–ҜүЖӮЬӮЕӮаҸoӮ©ӮҜӮДҚsӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮ ӮҪӮиӮЙӮНӮЬӮҫ”sҺc•әӮӘӮ©ӮӯӮкӮДӮўӮҪӮи“y–ҜӮӘ•җҠнӮрҺқӮБӮДӮўӮҪӮиӮ·ӮйҠлҢҜӮНҸ[•ӘӮЙӮ ӮБӮҪӮӘҒAӮөӮ©Ӯа•әӮҪӮҝӮНүҪӮМз•Ҹ„ӮазSзOӮаҠҙӮ¶ӮНӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒBҺ©•ӘӮжӮиӮаӢӯӮўӮаӮМӮНҗўҠE’ҶӮЙӢҸӮИӮўӮжӮӨӮИӢCҺқӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮўӮӨӮЬӮЕӮаӮИӮӯӮұӮМӮжӮӨӮИҠҙҸоӮМҸгӮЙӮН“№“ҝӮа–@—ҘӮа”ҪҸИӮаҗlҸоӮаҲкҗШӮӘӮ»ӮМ—НӮрҺёӮБӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮӨӮөӮДҒA•әӮНҚ¶ӮМҸ¬ҺwӮЙӢвӮМҺwҠВӮрӮНӮЯӮДӢAӮБӮД—ҲӮйӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB ҒuӮЗӮұӮ©Ӯз–бӮҪӮсӮҫӮўҒHҒvӮЖҗн—FӮЙҗuӮЛӮзӮкӮйӮЖҒA”Ю“ҷӮНҸОӮБӮД“ҡӮҰӮйӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBҒ@ Ғ@Ғq җј‘тҳA‘аӮЖӮ ӮйӮМӮНӢһ“s•ҡҢ©ӮМӮXҳA‘аӮЖҺvӮӨҒBүҪӮаҢҲӮөӮДӮұӮМ•”‘аӮҫӮҜӮЕӮНӮИӮўӮӘҒAҸ¬•ҪҳA‘аӮЖҢДӮСӮҪӮўӮжӮӨӮИӢӯҠӯҺEҗl•”‘аӮЕӮаӮ ӮБӮҪӮжӮӨӮЕӮ ӮйҒB (24)ӮЙҒA Ғ@Ғq Ғ@ӮұӮМ“мӢһӮЦӮМҗiҢӮҳHӮЙӮЁӮўӮДӮа’ҶҚ‘–ҜҸOӮМҚR“ъҲУҺҜӮНҢғ—уӮЕӮ ӮБӮҪҒB‘жҲкҳZҺt’c•а•ә‘жҺOҺOҳA‘аӮМҗнҺjӮЙӮНҒAҒu“мӢһӮЙӢЯӮГӮӯӮЙӮВӮкҒAҚR“ъҠҙҸоӮНӮўӮжӮўӮж“ЦӮөӮўҒB•”—ҺӮМ“y•ЗӮЙӮНҒAҺҠӮйӮЖӮұӮлҒw•S”NҚR“ъҒxӮЖӮ©Ғwҳ`ӣ„үу–ЕҒxӮИӮЗӮМғXғҚҒ[ғKғ“ӮӘӮЕӮ©ӮЕӮ©Ҹ‘Ӯ©ӮкҒAҸZ–ҜӮНҸ—ҒAҺqӢҹӮЕӮіӮҰ“№Ӯр•·ӮўӮДӮаӢіӮҰӮДӮӯӮкӮИӮўҒvӮЖҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮўӮйҒiҸ¬—Сҗі—Y•ТҒwҠ@Ғ@ӢҪ“yҗl•ЁҗнӢLҒxҒjҒBӮЬӮҪҒA“ҜҺt’c•а•ә‘жҺO”ӘҳA‘аӮМҒuҚ]‘hҸИҸнҸnҢ§•ҹҺR’Б•ҚӢЯҗн•ЮҸЪ•сҒvӮЙӮаҒAҒuҸZ–Ҝғn”р“пғVғcҒTғAғҠ”V“ҷғ’ғVғeҸо•сҸNҸWғjҺ‘ғZғ“ғgғZғVғӮҢығ’гgғVғeҢкғүғYҒvӮЖӮ ӮиҒAӮіӮзӮЙ“ҜҳA‘аҒuҚ]‘hҸИ–іҺаҢ§“„“ӘӢy–іҺа•ҚӢЯҗ퓬ҸЪ•сҒvӮЙӮаҒAҒuҸZ–ҜғnҠщғj”р“пғV•wҸ—ҺqғnҲк•”—ҺғjҸWҢӢғVғAғӢғӮүдғjҚDҲУ“ҷ‘SғN–іғLғK”@ғLҠҙғAғҠҒvӮЖӢLӮіӮкӮДӮўӮйҒB Ғ@ӮұӮӨӮөӮҪҸуӢөӮМӮаӮЖӮЕҒAҗN—ӘҺТӮЖӮөӮДӮМҺ©ӮзӮМ—§ҸкӮрҢЪӮЭӮйӮұӮЖӮИӮӯҒA–ҜҸOӮЙ‘ОӮ·ӮйҢғӮөӮў“GңҝҗSӮҫӮҜӮрӮВӮМӮзӮ№ӮДӮўӮБӮҪ•әҺmӮҪӮҝӮНҒAӮ»ӮМҢғҸоӮрҲк”К–ҜҸOӮЙ‘ОӮ·ӮйҺEқCӮЖӮўӮӨҢ`ӮЕ”ҡ”ӯӮіӮ№ӮҪҒBӮЬӮҪҒAӮ·ӮЕӮЙҸqӮЧӮҪӮжӮӨӮЙҢRҠІ•”Һ©җgӮӘ–ҜҸO‘S‘МӮр“GҺӢӮ·Ӯй•ыҗjӮрҚМӮБӮДӮўӮйҲИҸгҒAӮ»ӮӨӮөӮҪҢғҸоӮМ–\”ӯӮЙҺ•Һ~ӮЯӮӘӮ©ӮҜӮзӮкӮйӮНӮёӮаӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮкӮНҒA“ъ–{ҢRӮӘҸгҠCҗнҗьӮр“Л”jӮөӮД’ЗҢӮӮЙҲЪӮБӮҪ’iҠKӮЕӮМҢ©ҠJӮЕӮ ӮйӮӘҒA‘жҲкҺOҺt’cзnҸd•ә‘жҲкҺOҳA‘аӮМ•Ә‘а’·ӮЕӮ ӮБӮҪҚІҒX–Ш–«ӮНҒAҲкҲкҢҺҲкҢЬ“ъҒA—…“X•eӮЕ–ЪҢӮӮөӮҪҒu”sҺc•әҺлӮиҒvӮМҺА‘ФӮЙӮВӮўӮДҒAҺҹӮМӮжӮӨӮЙүс‘zӮөӮДӮўӮйҒB “Л‘RҒIҒuӢҸӮҪӮјҒcҒcӮұӮБӮҝӮҫҒcҒcҒv•а•әӮМ•ә‘аӮзӮөӮўҗәӮӘҲЕӮрӮВӮсӮҙӮӯӮОӮ©ӮиӮЙҺЁһSӮрӮӨӮБӮҪҒB ҒcҒcҢ©ӮкӮОҺlҸ\‘OҢгӮМ•Sҗ©•—ӮМ’jӮӘҺlҚОҲКӮМ’jҺҷӮр•шӮ«Ӯ©ҒTӮҰҒAӮ»ӮМ–TӮЙӮНӮ»ӮМҳдӮЕӮ ӮлӮӨӮ©ҒAҸ\ҢЬҒAҳZҚОӮЖҠoӮөӮ«Ҹ¬ҳкҒkҺqӢҹӮМҲУҒlӮӘҗe•ғӮМҚҳӮМӮ ӮҪӮиӮЙӮөӮӘӮЭ•tӮ«ҒAӮЁӮСӮҰӮДӮўӮйӮжӮӨӮЕӮ ӮйҒBҸ«ҚZӮМӮ©ӮҙӮ·“d“”ӮМҢхӮЙ•ӮҸoӮіӮкӮҪ”Ю“ҷӮМҺpӮМүҪҸҲӮЙӮа’ҶҚ‘•әӮзӮөӮўҲуҸЫӮӘҺ„ӮЙӮН•ӮӮ©ӮОӮИӮўҒBҺ§Ӯ©ӮаӮ»ӮМҗe•ғ•—ӮМ’jӮӘ•РҺиӮЕ”qӮЮӮжӮӨӮЙӮөӮДҲЈҠиӮөӮДӮўӮйҒBҒcҒc ҒuҸӯҲС“aҒA‘ьӮМ•Sҗ©Ӯ¶ӮбӮИӮўӮЕӮ·Ӯ©ҒcҒcӮұӮкӮН”sҺc•әӮ¶ӮбӮИӮўӮЕӮ·ӮжҒB‘јӮр’TӮөӮДӮЭӮЬӮөӮеӮӨҒBҒvҺ„ӮНҲіӮВӮФӮіӮкӮ»ӮӨӮИҠҙҸоӮМӮвӮиҸкӮрӢҒӮЯӮД”ӯҢҫӮөӮҪҒBҒu”nҺӯү]ӮӨӮИҒAӮЁ“р’BӮНҢг•ы•”‘аӮҫӮ©Ӯз“GӮӘӮўҗSӮӘ”–ӮўӮМӮҫҒB”sҺc•әӮНҠF“ҰӮ°ӮйҺһӮұӮсӮИ•—ӮЙү»ӮҜӮйӮсӮҫҒBҸгҠCҗнӮМҗн—FӮМӢw“ўӮМҲУ–ЎӮЕӮаӢ–Ӯ№ӮИӮўӮсӮҫҒcҒcҒBҒvҒcҒc ҒuӮЁӮўҒA•ә‘аҒAӮ©ӮЬӮнӮКӮвӮБӮДӮөӮЬӮҰҒBҒvҸӯҲСӮНҺ©•ӘӮМ•”үәӮМҲк“ҷ•әӮр‘ЈӮөӮҪҒBҒuӮНӮўҒcҒcҒv”ЮӮНҒcҒc“ъ–{“ҒӮр”ІӮўӮД”Ю“ҷӮЙҢьӮБӮДӮўӮБӮҪҒBҲкҸu”Ю“ҷӮМҠФӮЙҲЈҠиӮЖӢ°•|ӮЙ–һӮҝӮҪҗәӮӘӢ“ӮБӮДӮҪҒTӮБӮЖҢЬҒAҳZ•аӢнҸoӮ·‘«ү№Ӯр•·ӮўӮҪҒB‘RӮөӮ»ӮкӮа‘©ӮМҠФҒuӮҰҒ[ӮБҒvӮЖү]ӮӨҠ|җәӮӘ•·ӮұӮҰӮйӮЖҚ•ӮўүeӮН’nҸгӮЙ“|ӮкӮҪҒB Һ„ӮНӮНӮБӮЖҢАӮрҠOӮзӮөӮҪҒB’v–ҪҸқӮЕӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮ©Қ•ӮўүeӮНҒAӮВӮЖӢNҸгӮйӮЖ“сҒAҺO•аӮжӮлӮжӮлӮЖ•аӮўӮҪҒBҒuӮЁӮў’NӮ©ҸeҺEӮ№ӮўҒBӮ»ӮӨӮҫзnҸdҒAӮЁ‘OӮзӮвӮБӮДӮЭӮлҒAҢг“ъӮМҢoҢұӮМҲЧӮҫҒBҒvҒcҒcҺ„ӮНӢ`•®ӮЙҺ—ӮҪӮаӮМӮр‘М“аӮЙҠҙӮ¶ӮДӮӯӮйӮМӮрҲіӮҰӮйӮұӮЖӮӘҸo—ҲӮёӮЗӮӨӮөӮҪӮзӮжӮўӮ©ӮЖҺbӮӯӮҪӮЯӮзӮБӮДӮўӮҪҒBҒuғYғhғ“ҒvғnғbӮЖ‘§Ӯр“ЫӮЮҒBӮвҒTӮ ӮБӮДҚДӮСҒuғYғhғ“Ғv•а•әӮМ•ә‘аӮӘ”ӯ–CӮөӮҪҒBҚ•ӮўүeӮНғoғbғ^ғҠҗЬҸdӮБӮД“|ӮкӮҪҒB–ңҺ–ӢxӮ·ҒIҒu‘а’·“aҒAҺOҗlӢӨ‘§ӮНҗвӮҰӮЬӮөӮҪҒBҒv”ЮӮНӮЩӮБӮЖӮөӮҪӮжӮӨӮЙ•сҚҗӮөӮҪҒBҒuӮжӮөҒAӢAӮлӮӨҒBҒvҒuӮЁӮўзnҸd‘аҒAӢM—l“ҷҲУӢC’nӮӘӮИӮўӮјҒA‘жҲкҗьӮЦҸoӮДӮЭӮлҒA–Ҳ“ъӮӯҗн—FӮӘҺҖӮсӮЕҚsӮБӮДӮйӮсӮҫӮјҒBӮұӮкӮ©ӮзҗжӮұӮсӮИҺ–ӮЕӮНҗнӮНҸҹӮДӮИӮўӮјҒAӮўҒTӮ©ҒcҒcҒvӮұӮӨү]Ӯў“бӮзҗ·ӮсӮЙ”RӮҰ‘ұӮҜӮйҠXӮМ•ыӮЙӢҺӮБӮДӮўӮБӮҪҒiҚІҒX–Ш–«ҒwҺx“ЯҺ–•ПҸ]ҢRӢLҒ@ӮнӮкӮзүШ’ҶҗнҗьӮрҗӘӮӯҒxҒjҒBҒ@ (1)Ғw“мӢһҺ–ҢҸҒx(Ҡ}ҢҙҸ\ӢгҺiҒEҠв”gҗVҸ‘ҒE1997) (2)Ғwҗ¶Ӯ«ӮДӮўӮй•ә‘аҒx(җОҗм’BҺOҒE’ҶҢц•¶ҢЙҒE1999) (3)ҒwӮнӮӘ“мӢһғvғүғgҒ[ғ“Ғx(“ҢҺjҳYҒEҗВ–ШҸ‘“XҒE1987) (4)ҒwүBӮіӮкӮҪҳA‘аҺjҒx(үә—ўҗіҺчҒEҗВ–ШҸ‘“XҒE1987) (5)Ғw‘ұҒEүBӮіӮкӮҪҳA‘аҺjҒx(үә—ўҗіҺчҒEҗВ–ШҸ‘“XҒE1988) (6)Ғw’ҶҚ‘ӮМ—·Ғx(–{‘ҪҸҹҲкҒE’©“ъ•¶ҢЙҒE1981) (7)Ғw“мӢһӮЦӮМ“№Ғx(–{‘ҪҸҹҲкҒE’©“ъ•¶ҢЙҒE1989) (8)Ғw•ҹ’mҺRҳA‘аҺjҒx(•ТҺ[ҲПҲхүпҒEҸәҳa50) (9)Ғw•‘ьI’n•ыҲш—gүҮҢмӢЗҺjҒx(Ңъҗ¶ҸИҒEҸәҳa36) (10)ҒwӢһ“sӮМҗн‘ҲҲвҗХӮрӮЯӮ®ӮйҒx(җн‘Ҳ“WҺАҚsҲПҒE1991) (11)ҒwӮИӮәүБҠQӮрҢкӮйӮМӮ©Ғx(ҢF’JҗLҲкҳYҒEҠв”gғuғbғNғҢғbғg) (12)ҒwҗV”Е“мӢһ‘еӢsҺEҒx(“ЎҢҙҸІҒEҠв”gғuғbғNғҢғbғg) (13)ҒwҠ®‘S”ЕҒ@ҺOҢхҒx(’ҶӢAҳAҒE”УгЯҺРҒE1984) (14)ҒwеbҚaӢҙҺ–ҢҸҒx(Қ]ҢыҢ\ҲкҒEҠв”gғuғbғNғҢғbғg) (15)ҒwҢкӮиӮВӮ®Ӣһ“sӮМҗн‘ҲӮЖ•ҪҳaҒx(җн‘ҲҲвҗХӮЙ•ҪҳaӮрҠwӮФӢһ“sӮМүпҒEӮВӮЮӮ¬Ҹo”ЕҒE2010) (16)ҒwҢҫ—tӮМ—НҒx(ғ”ғ@ғBғcғ[ғbғJҒ[ҒEҠв”gҸ‘“XҒE2009) (17)Ғw“yӮЖ•ә‘аҒE”һӮЖ•ә‘аҒx(үО–мҲҜ•ҪҒEҗV’Ә•¶ҢЙ) (18)Ғw–һҸBҺ–•ПӮ©Ӯз“ъ’Ҷҗн‘ҲӮЦҒx(үБ“Ў—zҺqҒEҠв”gҗVҸ‘) (19)ҒwҚ‘–h•wҗlүпҒx(“ЎҲд’үҸrҒEҠв”gҗVҸ‘ҒE1985) (20)Ғw“мӢһҺ–ҢҸӮМ“ъҒXҒx(ғ~ғjҒ[ҒEғ”ғHҒ[ғҠғgғ“ҒE‘еҢҺҸ‘“XҒE1999) (21)Ғw“мӢһ‘еӢsҺEӮрӢLҳ^ӮөӮҪҚcҢR•әҺmӮҪӮҝҒx(Ҹ¬–мҢ«“с‘јҒE‘еҢҺҸ‘“XҒE1996) (22)ҒwҸeҢгӮМҺРүпҺjҒx(ҲкғmҗЈҸr–зҒEӢgҗмҚO•¶ҠЩҒE2005) (23)Ғw‘җӮМҚӘӮМғtғ@ғVғYғҖҒx(ӢgҢ©Ӣ`–ҫҒE“Ң‘еҸo”Е•”ҒE1987) (24)Ғw“VҚcӮМҢR‘аӮЖ“мӢһҺ–ҢҸҒx(Ӣg“c—TҒEҗВ–ШҸ‘“XҒE1986) |

(ӮQ) (ӮR) (ӮS)ӮұӮМғyҒ[ғW (ӮT) (ӮU) (ӮV) Һ‘—ҝ•ТӮМҚхҲш

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2011Ғ@Kiichi Saito Ғikiitisaito@gmail.comҒj All Rights Reserved |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||