|

城内1~2丁目(じょうない)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

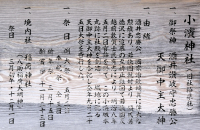

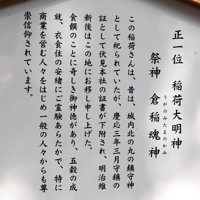

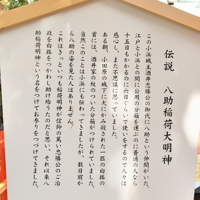

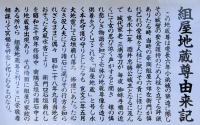

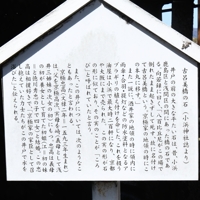

城内1~2丁目の概要《城内1~2丁目の概要》 小浜城跡があるところ、石垣が残っている。北川、多田川、南川の一番河口部に位置する。  城内は、昭和48年~現在の小浜市の町名で、1~2丁目がある。もとは小浜市竹原・丸山の各一部。旧小浜城の本丸・二の丸・三の丸・北の丸・西の丸と御作事屋・鍛冶小屋・茶園場などがあった所。現在は天守の石垣のみを残し、昭和31年には県文化財に指定された。本丸を囲む内堀は明治期になって埋め立てられ、三の丸から御作事屋の堀も埋め立てられた。 《城内1~2丁目の人口・世帯数》 403・155 《城内1~2丁目の主な社寺など》  小浜城の本丸跡にある小浜神社は、小浜藩祖酒井忠勝を祀り、毎年5月2~3日に行われる祭礼はお城祭りと呼ばれ、県無形民俗文化財雲浜獅子の舞が奉納される。この獅子舞は酒井忠勝が武州川越より移封の時、川越獅子の舞子を伴ってきたことに始まると伝えられている。また、境内の九本ダモは国天然記念物。 小濱神社 (旧社格県社)  一、御祭神 酒井讃岐守忠勝公 天御中主大神 一、由緒 酒井忠勝公、國家治政輔翼に偉大な勲績あり、若狭國就封より、領民美徳沢に追慕の至情止難因て若狭國及越前敦賀士民有志により、明治八年五月二日官許を得て、この小浜城本丸跡に社殿を創建、城地に祀る。 天御中主大神を合祀し仝年九月二十五日大祭を斎行した。 一、祭日 例大祭 五月二日 奉祝祭 仝三日 祈年祭 三月十五日 新嘗祭 十一月二十三日 一、境内社 稲荷神社 (八助稲荷大明神) 祭日 三月初午・十二月一日 『遠敷郡誌』 小濱神社 祭神酒井忠勝公にして、同村竹原字本丸にあり、明治八年七月有志の舊藩士中糟谷宗慶・渡邊潜平・伴信好・深栖九郎等發起して寄附を募り、民有地第二種に屬したる本丸の地二千四百坪を城廓の遺址たる石壘と共に買取り、正面一部の外は舊石垣を殘し、其中に社殿を造營せしものなり、舊藩士の遺族尤も多き雲濱村下竹原西津の氏神なり、郷社なれども氏子多數に上り、縣社出願中境内神社に稲荷神社あり。  正一位 稲荷大明神  祭神 倉稲魂神 この稲荷さんは、昔は、城内北の丸の鎮守神として祀られていたが、慶応三年三月守鎮の証として伏見本社の証書が下附され、明治維新後はこの地にお移し申し上げた。食饌のことに奇しき御神徳があり、五穀の成就、衣食住の安緒にご霊験あらたかで、特に商業を営む人々をはじめ一般の人々からも尊崇信仰されています。 伝説 八助稲荷大明神  この小浜城主酒井忠勝公の御代に八助という仲間がいた。江戸と小浜との間に公用の分箱を運ぶのに普通の人なら十五日もかかるのに六日ぐらいで使いをするので人々は感心し、また不思議に思っていました。 ある朝、小田原の城下に犬にかみ殺された一匹の白狐の首には、酒井家の紋のついた分箱がつけられていました。当然このことは小浜にも伝わってきましたが、数日前から八助の姿を見た人はありません。 これはきっといっも稲荷明神が信仰の篤い忠勝公のご治政を白狐をつかわし助け給うたのだと思い、それ以来八助稲荷明神という名をつけてお参りをつづけてきました。  国の天然記念物「九本ダモ」。根元の幹の部分しか残っていない。  藩主邸を縮小してここに移したという。 《交通》 《産業》 《姓氏・人物》 城内1~2丁目の主な歴史記録城内1~2丁目の伝説  小浜神社の左手。 小浜神社の左手。組屋地蔵尊由来記 この地蔵尊は慶長六年小浜城の築造に際し、その城壁の安全護持のため人柱を立てる評議ありたる時、当時の豪商組屋六郎左衛門が憐れ己れの愛娘を人柱に献じその責に任じたるも、寛永十一年、酒井忠勝公城主となるに及んで、城代家老三浦帯刀が毎夜、蜘蛛手櫓の近くにて女の忍び泣く声がすると聞き、娘の憐れ悲しき物語を知って、壱体の地蔵尊像を造り、供養をつくして、これを「組屋地蔵」と号し永く本丸守護の守リとしたるも、寛文二年五月大地震にて石垣崩れ落ち、修理にあたった心なき役人夫により諸石に混じ、その行方を知られざるままに、偶々、昭和二十八年九月当地をおそった大風水害により、衛門口石垣崩れしを、昭和三十四年修繕中、南隅玉垣の諸石中より、地蔵尊出現あり、その椅面に組屋の家紋のある所から、組屋地蔵尊と判り、ここに崇敬者相謀リて、冥福を祈念し祀リおるものなり。 『越前若狭の伝説』 組屋地蔵 (竹 原) この地蔵は、むかし小浜城本丸のくもてやぐらのそばに祭られていたが、いつのまにか、忘れられていた。 ところが昭和三十四年七月小浜城趾の石垣を修理した時、地下一・八メートルのところから地蔵さんか発見された。現在この地蔵さんは、小浜城趾石垣のそばの小さな堂の中に祭られている。 慶長六年(一六〇一)領主京極高次(きようごくたかつぐ)は、後瀬(のちせ)山にあった城を海のそばへ移すことにした。 この時この城か安全に長く残るように、人柱を立ててはとの意見か出た。このことを、京極高次の家来が、当時小浜の町老役で豪商の組屋六郎左術門に相談した。六郎左衛門は、あれこれと思案したが、人の子を人柱にすすめることもならず、やむなく自分の娘をさし出すことにした。娘は父の心境を察して、父のいうとおり人柱となった。 その後京極高次は、国かえとなり、寛永十一年(一六三四)酒井忠勝が若狭国の新城主となった。 酒井忠勝は、幕府大老の職にあったため、江戸にいなければならなかったので、城代家老に若狭の政治をまかせていた。その城代家老は、三浦帯刀(たてわき)であった。 帯刀か、ある夜ひとりで城内を見まわっていると、城の本丸の近くで城番の武士が五、六人集まり、ひそひそと話していた。「くもてやぐらの近くへ行くと、毎夜女のしのび泣く声が聞える、あたりに人影もなく、きつねがたぬきが、たぶらがすのだろうか。」といっている。 三浦帯刀は、武士たちに気づかれぬようにわが家へ帰り、召使をよび、ひそかに町へ出て、城の昔のことを聞き出して来るようにと命じた。召使は。町家を回り尋ねると、京極さまの築城の時、人柱になった組屋の娘の話をした老人があった。 これを聞いた三浦帯刀は。使いの人を石工(いしく)のところへ出して、一体の地蔵尊を刻ませた。帯刀は地蔵尊を城内に安置し、お坊さんをまねき、人柱になった組屋の娘の供養を行った。これよりこの地蔵を組屋地蔵と呼んで。小浜城の守護とした。 これから女の泣き声もなく、いつしか忘れられていたが、寛文二年(一六六二)の大地震の時、城が大損害をうけ、くもてやぐらをはじめ本丸から二の丸にがけて、石垣がくずれおちた。その復旧工事のさい、昔のことに気づかなかった役人や人夫が、組屋地蔵を埋めこんでしまったのである。 (組屋地蔵尊由来記) 『新わかさ探訪』 *小浜城と組屋地蔵 若狭のふれあい第52号掲載(昭和63年7月28日発行) *家紋が刻のれた石仏…豪商の娘の人柱悲話 小浜神社の一角に、小さな石のお地蔵様が祭られています。これは、昭和34年7月、小浜城趾の石垣を修理したとき、地下1.8mのところから発見されたもの。「組屋地蔵」と呼ばれるこの石仏には、小浜城築城の悲話が秘められています。 小浜城は、小浜湾に面した松林の美しい「雲の浜」に、北川と南川を利用して濠を設けた水城であり、別名「雲浜城」と呼ばれました。関ヶ原合戦のあと若狭の国主となった京極高次が、それまでの後瀬山城を廃して慶長6年(1601)に近世的な平城の築城を開始。しかし、河口の地盤は軟弱で工事が難航し、寛永11年(1634)に幕府老中酒井忠勝が初代小浜藩主になったのち、同13年にようやく三層からなる天守閣が完成、すべてが整うのは正保2年(1645)で、40年を超す歳月を要しています。以後、幕藩体制のもと酒井家14代の居城として明治維新を迎えました。 廃藩置県により、明治4年(1871)には城内に小浜県庁が置かれましたが、同年12月、二ノ丸櫓から出火して城の大部分を焼失。現在は、城郭の石垣を残すだけで、本丸跡には、忠勝公をまつる小浜神社があります。 話は戻って、京極高次が築城を始めるとき、「城が永く安全に残るよう、人柱を立ててはどうか」との意見があり、当時、小浜の豪商で代官を務めていた組屋六郎左衛門に相談がもちかけられました。六郎左衛門は、あれこれと思い悩んだ末、他人の子を人柱に差し出すこともできず、やむなく自分の娘を犠牲にします。娘は、父親の苦しい思いを察して、言われるとおり人柱になりました。 築城工事半ばの寛永11年(1634)、「くもて櫓の近くで、毎夜、女の忍び泣く声がする」とのうわさが流れ、城代家老の三浦帯刀が調べたところ、人柱の事実が分かります。娘を憐れに思った帯刀は、石工に一体の地蔵尊を刻ませて城内に安置、以後、組屋地蔵と呼んで供養し、小浜城の守護仏としました。 しかし、組屋地蔵は寛文2年(1662)の大地震で崩れ落ちた石垣に紛れたまま忘れ去られてしまい、それが見つかるのは、約300年後の昭和34年。風水害で崩れた石垣を修理中に、地中から組屋の家紋が刻まれた石仏が掘り出されたのです。今は、城跡南側に祠が設けられ、その中に安置されています。お地蔵様の前には、花や菓子がいつも絶えることなく供えられています。  本殿の左にある。 『越前若狭の伝説』 かもんの井戸 (竹 原) 文明七年(一四七五)蓮如上人は、越前吉崎御坊から一向一揆の難をのがれて、海路若狭へ上陸した。蓮如上人に帰依していた神谷掃部高康(かもんたかやす)は、このとき暗夜に上人を漁舟に乗せ、越前から若狭に案内した。この功により、屋敷および漁師頭(がしら)をゆるされ、雲浜の海浜の豪族として若狭に定住した。 慶長五年(一六○○)領土京極高次は、この掃部の住む浜に城を築こうとして、この地に住む漁民に移住するよう言い渡した。豪族掃部は、網元として多くの漁民をやとっていたが、京極の申し入れに協力した。このとき他の漁民も掃部について現在の西津の浜辺へ移住した。 移転に協力したので、掃部は、武士と同等の家がまえを許され、定紋も京極家の紋を形どった矢ちがいの紋を許された。 京極の築いた城では、もと掃部の家で使っていた井戸を、そのまま用いかもんの井戸と称した。これが現在小浜城址にある、かもん(嘉門)の井戸である。 西津のかもんじょう(町)は、移住のさい神谷掃部が最初に住みついた所といわれ、この名が今でも町民に使われている。 (小畑昭八郎) 古呂美橋の石(小浜神社誌より)  井戸の前の大きな平たい石は、昔、小浜鹿島区と浅間区の間にあった橋の石である。向若録に曰く、「八百比丘尼がこの場で倒れたまま起きずして死す、故に名付けて古呂美橋という。京極家の地領の時にこの本丸に移す。」 また一説に、酒井家の地領の時に領内に雨傘・合羽・提灯などの防水塗料となるアブラギリの植え付けを命じた。これを扱う油屋は小浜で最大時二百軒になり、京都や大阪にまで売られた。この実の形が石の形に似ており、その実のことが「ころび」と呼ばれていたと言う。 また、この井戸については、次のようなこともあったと言われる。 京極忠高(文禄二年=一五九三年生まれ)は、父を京極高次、実母を崎(義母として浅井三姉妹の次女の初)にもつ、忠高は義母の初が養女として育てた初姫(江=初の妹=と徳川秀忠の子て四女)と結婚。この忠高は相撲好きで、「京極家の家臣として召し抱えていた力士たちがこの井戸で水を浴びた」と伝えられる。 城内1~2丁目の小字一覧城内一丁目 川口 本丸 西ノ丸 北ノ丸 三ノ丸 西作園場 東作園場 劔先 二ノ丸 下北河原 水取 城内二丁目 波洗 一ノ浜 二ノ浜 川口 関連情報 |

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【参考文献】 『角川日本地名大辞典』 『福井県の地名』(平凡社) 『遠敷郡誌』 『小浜市史』各巻 その他たくさん |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2021 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||