城屋の揚松明 '09 |

|

城屋の揚松明の動画は下の方にあります。 |

|

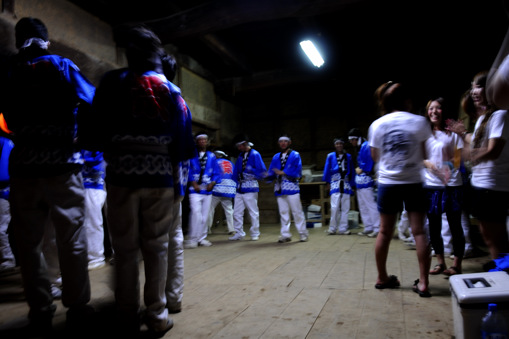

「城屋の揚松明」は、だいたい夜10時くらいから始まります、場所は雨引神社。駐車場や公共交通機関も申し訳ありませんが、ございません。タクシーなどで来ていただければ、たいへんに助かります。  日本各地に同じような行事も伝わるが、今の丹後では、この「城屋揚松明」行事がもっとも勇壮華やか見事で感激もの、流れ落ちる汗も忘れさせてくれる。  『火祭の里・城屋』は、次のように伝えている。 城屋の文化財・雨引神社と揚松明 ・祭神 水分神 ・由緒 農耕水利を司る神 古代の先祖は農耕が主であり、水はなくてはならないものであり、早ばつをうれえて水分の神を氏神として祭り豊作を祈ったのが始まりである。又、弘治二年(一五五六年)一色氏の遺臣森脇宗坡という郷士が日浦が谷に棲んでいた大蛇を退治し雨引神社に合祀したことから別名蛇神様ともいう。 雨乞いのため火を焚く習慣は以前から行われていたが、この大蛇を合祀するようになってから揚松明(あげだいまつ)という神事が今に継承されるようになった。毎年八月十四日(以前は旧暦七月十四日)に祭礼が行われる。当日夜の九時頃より宮司の祈とう、太鼓のねり込み、行事に参加する青年の清流でのみそぎ、小松明への神火の点火、大松明へと神事が行われる。この湯松明の行事は舞鶴市の無形文化財(昭和四十年五月三十日)に指定され昭和六十二年(一九八七年)四月十五日には京都府の無形文化財にも指定されている。 ●城屋の揚松明(例祭=八月十四日) この奇祭は江戸期六月九日、後陰暦七月十四日に行われていた。享保二十年(一七三五年)の史料田辺旧語集にも「大松明の祭りめずらしき祭りにて年の豊凶を試」としるされていることから、よほど古い頃からの行事であることがうかがわれる。 又、水分神にかけた雨乞いの神事、揚松明と水にかかわりのある大蛇の伝説が合致して今の行事が継承されるようになったと推測される。 揚松明は当日、早朝より区民全員(今は半数)が出て、高さ五丈三尺(約十六米)の大木に麻殻で組んだすり鉢形を上部に取りつけ大松明を作る。尚、この大松明の上には真竹をたて、その先端に御幣をまつる。境内に出来上った大松明は立てられ倒れないよう三方に大綱が張られる、杆の詰をして出来上る。 午後十時頃、城屋区内の青年達が神火をつけた小松明を手に手に持って大松明のまわりをとりまき一斉に投げ上げる。やがて大松明に点火されるとしばらくして夜空を焦がす壮観な姿となる。数分後、御幣の竹が爆音と共に落下する。この落ちる方角によって古老達は今年の作物の豊凶を占うという。  ↑雨引神社の御手洗川・高野川の川辺はぎっしりのギャラリー。あまり広くはない。小松明が乗るたびに、大松明が燃え上がるたびに、大歓声があがる。 クライマックス部分。炎が夜空を焼く。ヤンヤの大歓声。↓  何度見ても飽きないが、何度写してもうまくは写らない、何度考えてもよくはわからない。大昔のものだから、安っぽい現代人には簡単にわかるわけはないもの。 大浦半島の赤野には柱松の小字がのこる。この行事はすでに伝わらず、この行事があったということすらも伝わらないが、この地名が残る以上は過去のある時代には柱松行事がこの地でも行われていたと確定してもよいと思われるのである。そしてそれは柱松と呼ばれていた。 こんなことから、恐らく城屋でも古くは揚松明ではなく、柱松と呼ばれていたと推測していいとも思うのである。 マツは松の木のマツではなくタイマツのマツで、柳田国男がいうように火の意味であろう。タイマツはだから しかし古語辞典などをひっくり返して見てもマツ=火などとは書かれてはいない。古語学者の間ですら、すでに忘れられてしまった語、忘れたことすらも忘れてしまったずいぶんと古い語、すでに死語となってずいぶんと経過する語なのである。 だから「揚松明は江戸時代初期からの400年以上の歴史がある」などと、始まりを浅く考えるのは誤りである。マツを火の意味で使っていたのが江戸時代の初期なら、古語辞典に必ずあるはずである。古語辞典にもないのは、さらにもっと古く、始まりについてはわからない、少なくともマツ=火の意味が誰でも理解できた時代までは遡ります、それは文献時代、歴史時代よりも古いでしょう、少なくとも飛鳥以前でしょう、とでもするのが正解と思われるのである。世界樹信仰もなにやら感じさせられて、もし左様なことなら、人がまだアフリカの大きな樹の上で生活していたお猿さんだった時代までも遡れるかも知れない。3000万年とかいう歴史になるかも知れない。 「城屋の揚松明」は、私ももうすでに何度も書いているので、というのか書きすぎて、さらに書くサイトがなくなってきたため、このサイトにも書き込むハメとなっているが、私の説は、説というほどでもないが、こんな風に考えてみては、という程度のものだが、興味ある方は次のものでも参照して下さい。 大松明を作る作業

|

関連サイト内も超強力にサーチ。 |

Link Free Copyright © 2009 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|