|

|||

|

|||

偶然に誰かのフラッシュと、スローシャッターがたまたま重なれば面白い写真になることを発見した。神事の最中にカメラマンがピカピカさせるたりすることは厳重に慎むべきと考え、そうしたことはしたことはないが、何か面白いにはちがいない、皆は無遠慮に、気もつかないのか、カメラが勝手に光るのか、けっこうやってるよう。来年はこれを少し考えて試してみようか、光量を絞って後幕シンクロだなどと、あまりよくないモラル無視のコワイことをたくらませてくれるに十分な何枚かだった。    ↑青年達は小松明を両手に持てるだけを持って、柱下に集まり、両手の小松明を地に置いて、一本づつ投げ上げる、手元になくなれば、補給を受けている。投げ上るのもけっこう大変な様子で、強い投擲力とコントロール力がいるし、何も見えない所へ命中させなければならないからすぐれたヤマカンがいる、そして頭上の脅威、火の粉はまだいいが落ちてくる小松明は当たり所悪ければ大ケガするくらいの威力があろう、倒れるてくる大松明の下になれば命はない。 ↓何も光がなければ、まったくの闇で、こうした状態で、肉眼ではここまでも見えない。    −トクとご堪能あれ−

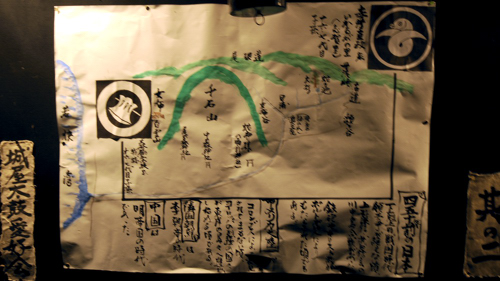

私の記録の方が詳しいようなものであるが、ただ一つ詳しく書き残されているものが、揚松明神事に関するものである。 次がそれであるが、私の写し間違いか、それとも元々の乱丁か、読み返してみれば、途中が抜け落ちていた、もう一度行って調べればいいが、今は休館中、またのちほどに行ってみるより仕方がない、とりあえず次のようなものであった。途中抜けた箇所は『女布村誌』により補った。 ○天山高壱丁五間本村ニ係ル林麓ヲ側ル今八丁五間本村ノ南ニアリ西面ハ本村ニ属シ余ハ十倉村真倉村女布村ニ属シ山脈西ノ方日浦山ヨリ来リ千石山ニ連ナル野山ニシテ本村外六ケ村ノ入会山ナリ登路五條一ハ本村ノ西北女布谷ヨリ上ル高貳拾六丁貳拾六間余ハ女布村真倉村京田村十倉村ヨリ上ル渓水一條深尺ニ充タズ廣壱間則高野川ノ水源ナリ本山ノ嶺ヨリ北百八歩ニ位ヒシテ東西三拾間南北貳拾五間ノ池アリ昔時大蛇潜伏シテ行人ヲ害スル屡々ナリ弘治頃本郡女布村ニ中筋ノ郷士森脇宗坡ノ女丹波国滋賀郷士ニ嫁スルモノアリ談女偶々丹波ヨリ女布村ニ来タルノ途談池ノ辺リヲ過リ大蛇忽チ来テ其女ヲ呑ム宗坡之ヲ聞テ大ヒニ怒リ走リ来テ其蛇ヲ打チ之ヲ三断シテ三ヶ所ニ埋ム則チ頭部ヲ本村雨引社ノ側中部ヲ野村寺村中ノ森ニ下部ヲ高野由里村尾ノ森ノ社ニ埋ムト云夫ヨリ(これは森脇家系図にあると女布村誌はいう)談池ハ草芒茂生シ正中ニ一ノ杉樹ヲ植ユ又談池ニ至ルノ通路ニ大ヒナル岩石アリ馬蹄形アルヲ以テ欠ケテ駒ノ爪ト云ヒ其側ラニ槍建石アリ宗坡蛇ヲ打ツノ際是ノ所ニ息フト云 ○雨引神社村社東西参拾間南北拾壱間面積参百貳拾七坪本村ノ東ニアリ水分神を祭ル一ノ森林ニシテ境内ニ老木アリ「タモノ木」多シ例祭九月十四日村民挙テ松明燈ヲ点火シテ空中飛散セシムル  だからその柵(城)があった時代以降に今の雨引神社はここへ移転してきただろうと推測できる。ここに鎮座するようになったのはせいぜい中世以降ということになる。 それではその前はどこにあったかと考えれば「奥の院」の場所と思われ、さらに古くは「蛇ヶ池」の地ではなかっただろうか。そのあたりに集落もあったであろうし、揚松明もあったと思われる。 当サイトにたくさんありますから検索してみて下さい。 |

|

||

Link Free Copyright © 2012 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

|||