![]() お探しの情報はほかのページにもあるかも、超強力サーチエンジンをお試し下さい。

お探しの情報はほかのページにもあるかも、超強力サーチエンジンをお試し下さい。

![]() お探しの情報はほかのページにもあるかも、超強力サーチエンジンをお試し下さい。

お探しの情報はほかのページにもあるかも、超強力サーチエンジンをお試し下さい。

揚松明神事

|

(本当はこの丸太ン棒(柱)自体が蛇と考えられていたのではなかろうか。旧約聖書風にいうなら、これはエデンの園の真ん中に生えているというリンゴの木である。だから蛇でもある。この木は不死樹でその実を食べた者は不老不死の身になれるという。たいへんな聖なる木であって、この上に乗ったり傷つけたり汚したりしようものなら即死刑であった。腹を割って腸を引きづりだし釘でこの木に打ち付け、ぐるぐるとこの柱の廻りを回らされる、回れなくなるまで回されたという、そんなたいへん厳しい刑罰が、この聖木には古代にあったという。現代では誰も覚えてはいないが、本当はそんな大変な柱である。この下は人類の豊穣な楽園であったという。神との契約を破ったゆえに、われわれの祖先はここを追われエデンの東へと旅立った。超ウロ覚ながらその楽園を今ここに再現しようとしているのかも知れない。)

|

|

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

現在は8月14日、古くは陰暦7月14日。

(江戸期の文献によれば6月9日とも取れそうな記録もあるが、この日は雨引神社の祭礼日だろう。揚松明神事は古来盆行事なのではなかろうか。 正月の門松のようなもので、もうひとつの正月であったろう、お盆におなじように聖木を立てたのではなかろうか。こうして世界秩序が新たに更新されるのであろう。) ( )内に書いていることは私の判断で勝手に書いていることで、村人の間に伝わっている話なのではない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

この頭の部分に、できるだけ多く麻殻を詰め込むのが美しく燃えるための秘訣だそうである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(私が高い目に計算した所によれば1000万円!

京都府無形民俗文化財になっており、文化財予算から支出されるそうである。文化も高くつく。もっとも戦争と較べると屁のように少なくてすむが…) |

この大松明で一体どれくらいの材料費になるのか計算に明るい人はやってみて下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

御幣をつけた長い竹竿や、燃え上がったときにポンポンと音を立ててはじけるように何本か竹が打ち込まれる。製作に村人総出で朝早くから昼くらいまでかかっている。 村を二つに分けるというのもいい方法かも知れない。お互い腕前を密かに自慢して競っている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(丸いね。当然だけど…。どうして円いのだろう、これは何かに似てないか。) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

(ツナはツタ(蔦)とかツル(蔓)という言葉と同じだそうで、そうするとウチというのも動詞ではなく、フジ(藤)と同じなのではなかろうか。だからツナウチとはツルフジのことではないのかとも思える。原義は恐らくどちらも蛇、葛や髻華は神を迎える祭事に大事な呪具とされる。蛇神様を迎えるための蛇の呪具ではなかろうかとも思われる。) |

現在はこうして機械力を使って立てられるが、昔は二機のロクロと二又を使って人力で立てたそうである。かなり重量があり、何トンのクレーンか知らないが、進入路の橋の関係でこの広場へ入ってこれる最大の大きさのクレーン車が傾きそうに見える。 現在は飾りのようなものになり、実際には藁で編んだ3本の太いロープは機能していない。昔はこの綱3本で大松明は支えたられたそうである。綱をしっかりうてる村人がなく、現在は市販の補助ロープ4本で支える。昔はもっと太かったといわれる、この手作りの太い藁のロープは繩でなく綱と呼ぶのだそうである。「命の繩」とは言わない「命の綱」と言うからこれは、大松明の命綱なのかも知れない。これは毎年村人によって製作される。「ツナウチ」といって本番の1・2週間前の日曜日に行われる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

天御柱が立った。世界樹が立った。盆の高燈籠が立った。 さてあとは夜の本番待ちである。満月の夜の夜遅く、こうして神の降臨を迎えたのでなかろうか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

神社向かって右側に境内社が並んでいて、その前面の少し広くなった一段高い所である。写真の手前のほうは愛宕神社への参道にもなっている。火は別に愛宕神社から貰ってくるわけではない、種火はどこからといって特にこだわらないそうである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

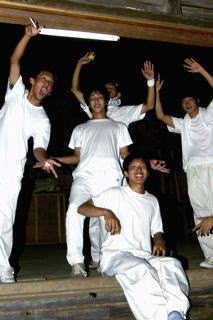

舞鶴あたりでもこうした若者が集まらない、何かの「祭」行事に必要たとなればゼニを出してアルバイトで雇う。悪質企業やダメ政府・労組・政党のマネして平気である。それでは恥ずかしいワイヤという感覚もない。祭はコンビニではないぞ。その祭を担う地域社会の若者の自主的な参加あってこそ成り立つ。若者なしの祭はすでに死んでいる。若者が地域から遊離したとき祭も地域も死ぬ。何とか生き残っているのは舞鶴ではもうここくらいだろうか。あまりない。

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

古くから地域に伝わる文化をどうでもいい、馬鹿げた田舎じみたものと考えたとき、人類が営々と築き上げてきた文化と価値観の破壊がはじまる。人間社会の崩壊がはじまる。世界の終わりが始まる。親が子を殺し、子が親を殺す時代がはじまる。学校でもっともっともっと道徳教育をしてもらわんとあきまへんで、の時代になる。しかし道徳なんてものは学校で教えるというものでもない。まして時々の国家権力が教えるというものではまったくない。本当はいったい誰が教えるのであろうか。時の社会の大人達がやらねばならないことなのではないか。

立派に後継青年を育てる責任が地域にある。なかなか勉強が大変でとか言って親が出させないし、そうした地域なら若者も感心がなく、他所へ出てしまう。住民に地域を守る気持ちがないのだから地域は当然に廃れる。他所へ言ってもその地域も廃れているだろう。 城屋の若者たちはご覧のような白装束で社前を流れる高野川に入り禊をする。やはりこの夜、神がここに降りてくるのだろう。神事のあと小松明に点火。 |

本物は言うことが違った。マスコミ文化に侵されてしまっていたが、文化とは本来はそうしたものなのかと私なんぞは深く反省させられた。 |

||

|

|

||

|

運動会の玉入れ種目はあるいはこうした神事をヒントに取り入れられたものかも知れないと思ったりした。 |

||

|

|

||

|

|||

|

大松明にいよいよ火が付いた。あとは自然に燃える。 麻殻が燃えながら松明から落ちてくる。 |

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

|

|

||

(全世界の秩序が新たに更新されたのである。パソコンでいえば、再起動をかけて、過去の記録はすべて消され初期化された状態に戻ったのであるから、この下では村人達が飲めや歌えの大騒ぎであったと、他国の古い文献も伝える。

初めて英語の辞書を買ってもらって大変印象に残った挿絵があった。May pole。五月の柱とか夏至の柱と訳されている。キリスト教以前の超古い民俗である。ヨーロッパ各地でも同じようなことをするようである。この柱の下で皆が何重者もの輪になって踊る、その輪が私には太陽をかたどっているかに見える。一生懸命に踊らないと太陽は消えるとでも恐れるように。) |

麻殻は吹き上げられて、それが火の付いたままで観客の頭にも降り注いでくる、あちこちから悲鳴があがる。 クライマックスに達したとき炎の柱は倒される。観客の方へ倒れてくる。よく計画された劇場だ。 現在の城屋でも大騒ぎとまではいかないが、親戚友人知人を迎えて静かに祝われている。それでも以前と比べると人出は少なく、ずらりと50メートルも並んだという夜店露店も、今はもう3軒くらいである。 興味をもたれた方はぜひ一度訪れてください。毎年日程に変更はありません。道は狭く駐車場もありませんので、適当な所に邪魔にならないよう置いてください。 |

||

雨引神社境内の北側を流れる高野川の対岸が観客席である。もし大松明の先頭の御幣を掲げた長い竹が燃え尽きていなければ、それは間違いなく観客を撃つだろう。迫力満点です。 |

皆さんはあまり古い所までは考えないで、江戸期の伝説あたりで満足して思考停止のようにも思われる。しかしもう少し考えてみようではないか。ご先祖はせっかくこんなおもしろい民俗を伝えてくれているのだから。不思議なのはなぜ燃やすのであろうか。何か重大な意味がなければならない。綺麗だからでは理由にならない。どなたかわかる人はおられないだろうか。愛宕の火祭のマネで燃やすというのは俗な説だと思う。よその祭のマネをして自分の村の祭りをするか、あほくさい、何のためにマネをしないといけないんだ。商売の客集めのためのどんな神を祀るのかもわからぬ、よそマネのニセ「祭」なら知らず、普通は古来より伝わった祭しかしないだろう。

天御柱を建てる前半の神事と、燃やす後半の神事は本来は別のではなかろうか。私の想像説を述べると、燃やすのは夏至祭の流れを汲むのでなかろうかと思う。太陽を模して本来は球形に造り、ボール状は現代人の知識かも知れない、円盤状かも知れないが、それをできるだけ高い棹の上につける、高い山の頂上で燃やしたのではなかろうか。何のために。もちろん本物の太陽に活発に燃えてもらうためにである。夏至を境に太陽の光は弱まる、何とか強まってもらうために勢いよく人工の太陽を燃やすのである。呪術である。現代人でもこうした事をすることがある。ガンバレガンバレと力を込めて応援する、まさにそれなのではなかろうか。現代人から考えるとおかしいかも知れないが、古代の人々にとっては真剣である。もし神のご機嫌が悪くて天候が不順ならば、家族全員・村全体が飢え死にしなければならない。飽食の我々には想像もつかず、何でこんなバカバカしいことをしたのだろうと思うかも知れない。飢えが、病がやってくる、どれほど願いがこもったものであっただろう。 |

![]()

![]()

Link Free

Copyright © 2006-2016 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com)

All Rights Reserved

ようこそ、写真館へ

デジカメはいくら写しても現像やプリント料金など不要、タダで幾らでも写せるためか、ここ2年間ほどの間に、12.000枚ばかりを写してしまいました。

ロクなデキのものはありませんが、それらをパソコンの中に留めておくよりは、少し公開した方がいいかも知れないと思い、比較的デキのよさそうに思えるものを撰んでみました。

城屋の揚松明神事