|

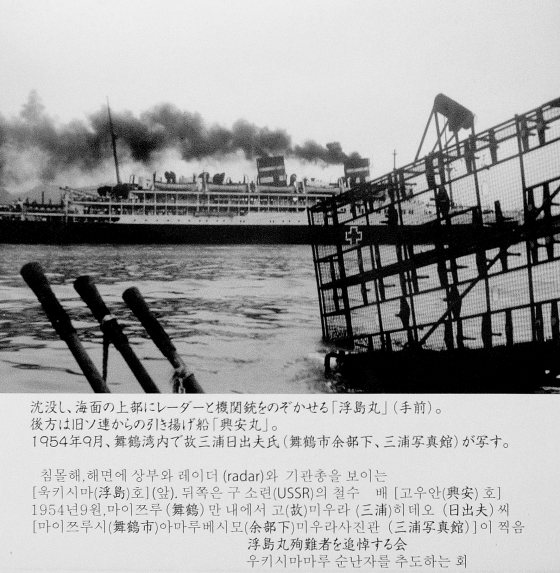

浮島丸事件

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

放送ではじゅうぶんに取り上げきれなかったところを当HPなどで若干補足したいと思います。 風化する浮島丸事件

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 区分 | 便乗者数 | 死没者数 | 記事 |

| 大湊海軍施設部工員 | 二、八三八 | 三六二 | |

| 民間人 | 八九七 | 一六二 | 死後一〇六は軍属とす。残り五六は十三才以下のもの。 |

| 計 | 三、七三五 | 五二四 |

(参考)

固有乗員の軍人二五五名中、死没者二五名(遭難当時遺体未収容)あり、依って死役者の合計は五四九名となる。

そのうち遭難当時遺体を収容せるもの一七五体、救助されて後病院に於て死没したるもの七名計一八二柱である。依って船内残存遺体は三六七体となる。

(略)

戦争の全期間を通じ、「大本営発表」によって報じられた“戦果”は、戦艦、巡洋艦は十・三倍、空母六・五倍、飛行機約七倍、輸送船約八倍に水増しされたとの計算もあります。被害発表はこの反対でした。浮島丸犠牲者の数もこの“公式”に当てはめると、実際の数は…と推定されます、とか注釈を入れるくらいはすべきであろう。

ヤブの中での事件であったのに、キッチリと数字の帳尻が合っているものはまず信用できない、机上の帳簿上の数字に合わせた作文であろうか。史実とは関係のないものである。何人が乗船していたかが不明、現場の証言とも違うのに、なぜか数字だけがキッチリ合うのは、合うのではなく、合わせたのであろう、イカサマの子供だましの証拠であろう。

事件は見えない所で、しかも夜(17:20爆発、すぐ夜になる)発生した。また終戦直後の極度の混乱期であった。

東舞鶴七条海岸「商工観光センタービル」の高い階から写したもの↑。高い所から見てもこれくらいで、蛇島の手前の防波堤のように見える所は雁又で、今は「航空基地」になっているが、そこも舞廠であって、小型船造船工場建物があった、(ワタシが子供の頃はここには樹木がはえいて山のようにっていて蛇島が見えなかった)、山と思っていたのは蛇島だったかも知れないが、海面は見えず浮島丸も見えない。多くの市民は直接には目にすることはなかった。見えたのは北の佐波賀と西の白杉だけで、そのほかはみな軍事基地の高い塀に遮られ、(今はほとんど撤去され、金網のフェンスになっているが、高い板の塀があった)この塀越しに覗き見たりすることは禁止されていた。

見るな聞くな話すな-戦争と隠蔽(機密)は一体。秘密がなければ戦争はできない。浮島丸の出口の見えない迷路。

軍港内であり、要塞内で軍事基地内で発生したものであった、軍機法、要塞法があり、この海で起きたことは見てはならない、聞いてはならない、話してもならなかった。もし犯せばスパイだ国賊だとされ、家一軒建つほどの罰金がきた。これらの悪法はこの時はまだ生きていた。事件の新聞報道が一切なかったのは、舞鎮の発表がなかったからであろう、舞鎮の発表以外は報道できない。(軍機法などは9/2の無条件降伏調印、軍備解体を受けて失効したのであろう)。

三国岳も愛宕山も山頂は木が茂っていて湾の方向は眺望がないようである、下から見ても大きな木々に覆われていて、行っても見えないな、とワタシは登ったことがないが、幸いにも写した人がある、こんな様子だという。↓

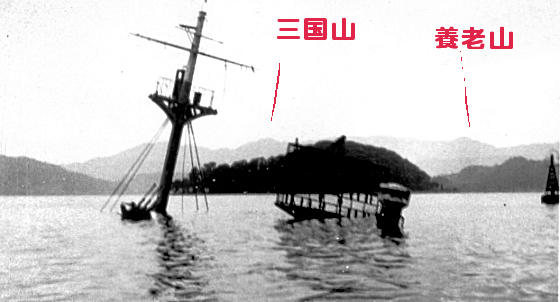

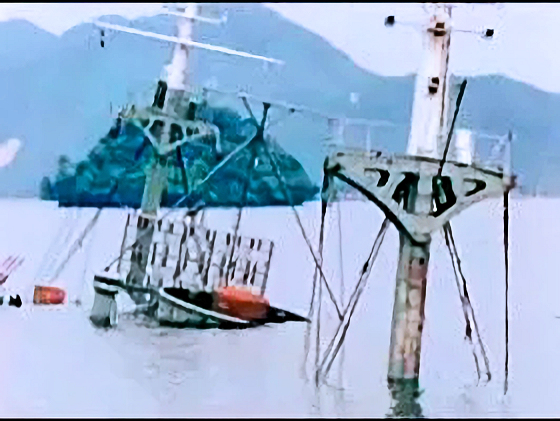

浮島丸はこんな難民船(←)のような状態で舞鶴港へ入ってきた。

浮島丸はこんな難民船(←)のような状態で舞鶴港へ入ってきた。「聯合ニュース」によれば、日本政府から提供された乗船者名簿に記載されている者の数は計1万8300人(単純合算)もあるという。これには重複があるので、このままの数ではないが、一部の「上級乗船人」の名簿であって、すべての乗船人名簿ではなかろう、モレがありそうで何名乗っていたのか数がわからない。従って何名の犠牲なのか不明である。

事件で生き延びた人は3000足らずなので、少し引き算をしただけでも、犠牲者は恐ろしい数に上りそうに見える。

仮埋葬時や荼毘時にはその数を数えたと思われる、仮にも人様の遺体である、その数も数えずに仮埋葬したり、荼毘に付したりは、いかな大海軍様とても、そのような畜生道は為したりはしまいと思われる、それならその数の記録が厚生省に残ってないか、隠されていないか、…

浮島丸出港のナゾ

爆沈原因のナゾ

遅れ過ぎる遺骨返還のナゾ

…

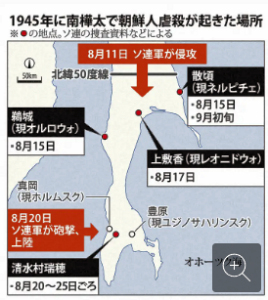

終戦の8~9月、南樺太で朝鮮人の虐殺が多発 旧ソ連の新資料で判明→

血が凍り、気も遠くなる事件だが、浮島丸事件とどこかあい似通っていて、一連性がありそうな当時の都合の良い日本人の悪魔性を知ることができるかも

日本人はまっまさかそんなことはしまい

ソ連が攻めて来なければ起きなかった

ソ連が日本と一緒にアメリカと戦ってくれていたら、こんなことは起きなかった

都合の良い人の身勝手な思いは通るわけもない

関東大震災時の朝鮮人虐殺

未曾有の危機に朝鮮人が日本人を助けてくれるかも知れない、ソ連が悪いなら、朝鮮人が日本人を助けてくれるかも知れない、そうしたことはゼッタイに考えなかった。常日頃の日本人の朝鮮人に対する迫害を知っているからであろう。自分らの根性浅ましいマコトの姿を知っていたからであろう。加害者が己のおぞましいカゲにおびえた犯行であった。コワイ話であるが、本当であった。樺太に限らず海外引揚者とはわずかな例外はあろうが、軍人も民間人もたいがいがこうした者のムレであった。だから語りたがらないし、語る人は慚愧に堪えませんというのである。

しかしそこは偉い者もいたもので、飢える日本人引揚者の前へ、食糧を「捨てて」くれた朝鮮人も実際にあったのである。

『流れる星は生きている』を引かせてもらうと

食べ物なくやせ細っていく我が子の手を引きながら、物乞いにある農家を訪れた

…

「御免下さい」

門のないその家は、いきなり庭になっていた。すぐ白い着物(朝鮮服)を着た主婦出て来た。その姿を見ると私は言葉につまった。「あの……何か下さい」

そう言えば通ずるはずであるのだが、「何か下さい」という言葉が喉の奥でかすれ消えてしまった。主婦は、その私の態度を察したように、

「何も言うな」

と、手を振った。そして、

「日本人、ほんとうに気の毒だと思っています。だが、今あなたにものを上げると、私は村八分にされます。今まで私たちが苦労していたのは日本の政治が悪かったからだと、日本人をみんな恨んでいます。でも、あなた方にはなんの罪もありません。今、私がものを捨てますから、あなたは、それを急いでお拾いなさい」

「ありがとう、ありがとう」

私は何べんも頭を下げて、道へ出て待っていた。主婦ぱパカチ(朝鮮の器)へいっぱいに、御飯と、朝鮮漬と、みそを入れて運び出して来て、私の目の前のヤブの中へ置いた。そして、後を見ずに、さっと家の中へ入ってしまった。

「ありがとう、ありがとう……」

私はふるえる手で、パカチから持っていたふろしきの中ヘそれをあけた。何日ぶりで、いや、何カ月ぶりで触れることのできた米の粒であろう。…

「御免下さい」

門のないその家は、いきなり庭になっていた。すぐ白い着物(朝鮮服)を着た主婦出て来た。その姿を見ると私は言葉につまった。「あの……何か下さい」

そう言えば通ずるはずであるのだが、「何か下さい」という言葉が喉の奥でかすれ消えてしまった。主婦は、その私の態度を察したように、

「何も言うな」

と、手を振った。そして、

「日本人、ほんとうに気の毒だと思っています。だが、今あなたにものを上げると、私は村八分にされます。今まで私たちが苦労していたのは日本の政治が悪かったからだと、日本人をみんな恨んでいます。でも、あなた方にはなんの罪もありません。今、私がものを捨てますから、あなたは、それを急いでお拾いなさい」

「ありがとう、ありがとう」

私は何べんも頭を下げて、道へ出て待っていた。主婦ぱパカチ(朝鮮の器)へいっぱいに、御飯と、朝鮮漬と、みそを入れて運び出して来て、私の目の前のヤブの中へ置いた。そして、後を見ずに、さっと家の中へ入ってしまった。

「ありがとう、ありがとう……」

私はふるえる手で、パカチから持っていたふろしきの中ヘそれをあけた。何日ぶりで、いや、何カ月ぶりで触れることのできた米の粒であろう。…

藤原ていさんの有名な書(ベストセラー1位と書いてある)だから、本当のふるえがとまらないハナシである。 のちにていさんは、正彦さん(新田次郎)たちに繰り返し語って聞かせた。「私たちを救ってくれたのは、北朝鮮の貧乏なお百姓さんだったんですよ」と。

浮島丸の展示の隣にぜひとも展示したい物語である。

パカチ一杯に、御飯と、朝鮮漬と、みそを入れたもののレプリカと(バカチは瓢箪ヒサゴ)、隣に自慢です誇りですおもてなしですの町のふかし芋一個を並べておけばさらによいかも…

こうした時に、口先よりもその人の根性、人間性がしっかり出る。対等の人間として見ているか、それとも見下げてコジキ扱いか。自分が食べている物と同じ物を出さないと、ケッ、ナンジャこの町はワシらをコジキとみてやがるのか、ロスケ(русский)は自分らが喰ってる物とと同じ物をくれた、故国は自分らが喰っている物以下の物を出しくさる、ロスケ以下じゃ。差別と分断じゃ。

イモにおにぎりと漬け物くらいつけて出さないとそう見られたことであろう。まったく“オモテナシ”にはなっていない。

またいつか取り上げてみる予定…

音の玉手箱

音の玉手箱

精神に翼をあたえ、創造力に高揚を授ける、音の宝石

The Animals - House Of The Rising Sun (Music Video) [4K HD]

Joan Baez ~ House Of The Rising Sun - YouTube

【和訳:朝日のあたる家(原曲名:The House of the Rising Sun)】浅川マキさんの訳詞が気になり調べて和訳をしてみた:是非、概要欄もご覧ください。

ちあきなおみ 朝日のあたる家 Naomi Chiaki - House of The Rising Sun 1989 [Live]

関連情報

資料編の索引

| あ | い | う | え | お |

| か | き | く | け | こ |

| さ | し | す | せ | そ |

| た | ち | つ | て | と |

| な | に | ぬ | ね | の |

| は | ひ | ふ | へ | ほ |

| ま | み | む | め | も |

| や | ゆ | よ | ||

| ら | り | る | れ | ろ |

| わ | ||||

市町別 |

|---|

市町別 |

|---|

Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com)

All Rights Reserved

田舎舞鶴の風土病みたいなものだし、お互い人間のやることだから、間違うことは避けられない、たくさんいても誰一人として間違いに気付かないでいた。舞鶴だけでなく日本人の致命的欠点で、皆が言っていればそれは正しいと信じてしまう、自信ありげに言っていればそれは正しいと見てしまう、これを前提に置いておかないとやがて大きく躓くことになってしまうかも…

田舎舞鶴の風土病みたいなものだし、お互い人間のやることだから、間違うことは避けられない、たくさんいても誰一人として間違いに気付かないでいた。舞鶴だけでなく日本人の致命的欠点で、皆が言っていればそれは正しいと信じてしまう、自信ありげに言っていればそれは正しいと見てしまう、これを前提に置いておかないとやがて大きく躓くことになってしまうかも…