|

稲作の伝来③

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

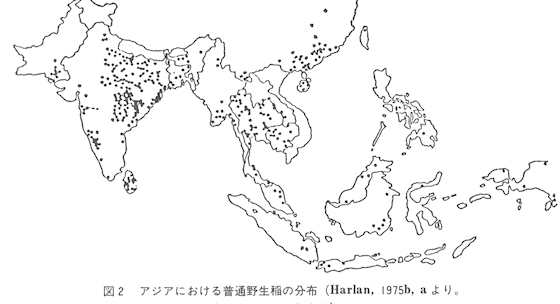

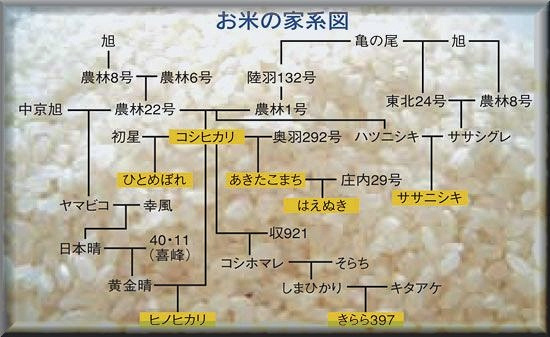

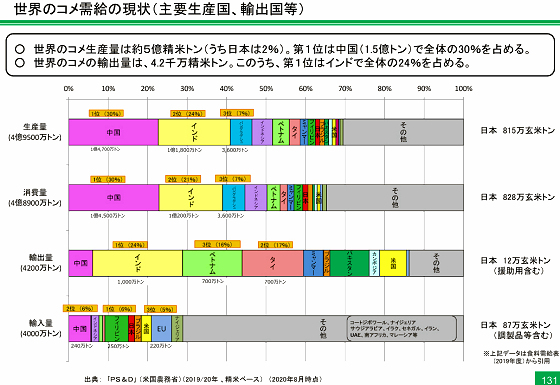

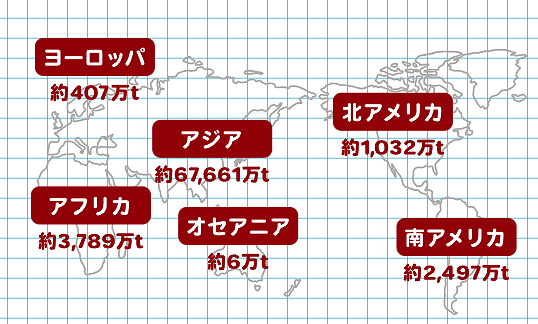

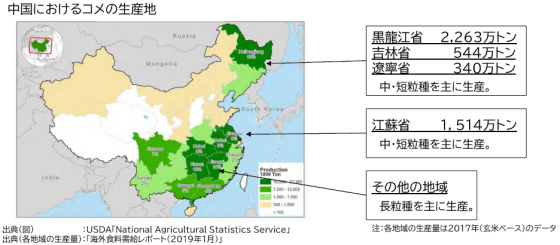

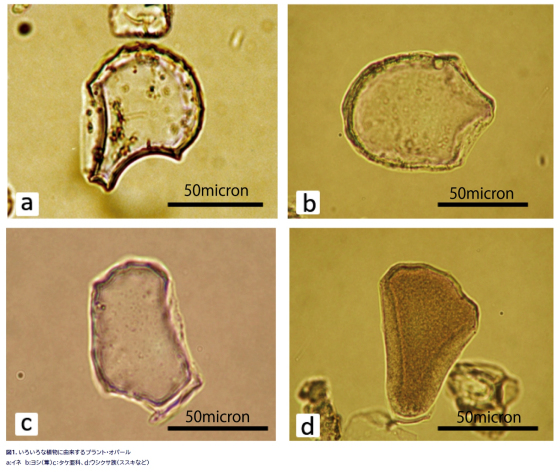

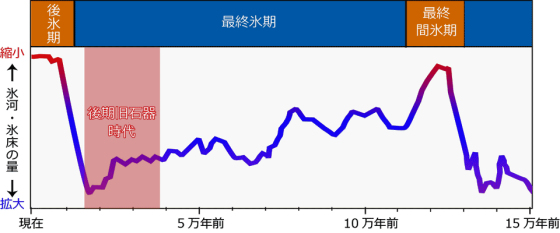

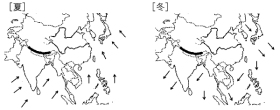

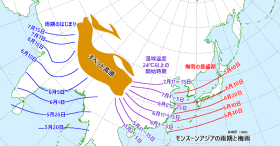

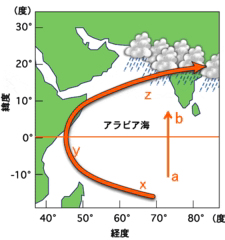

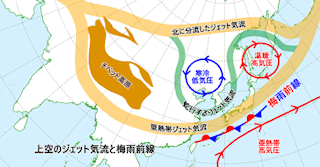

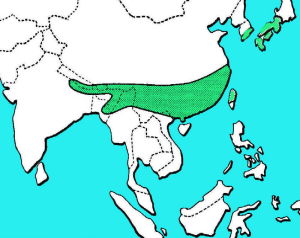

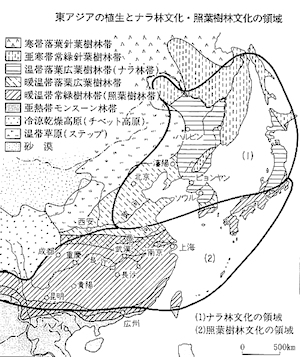

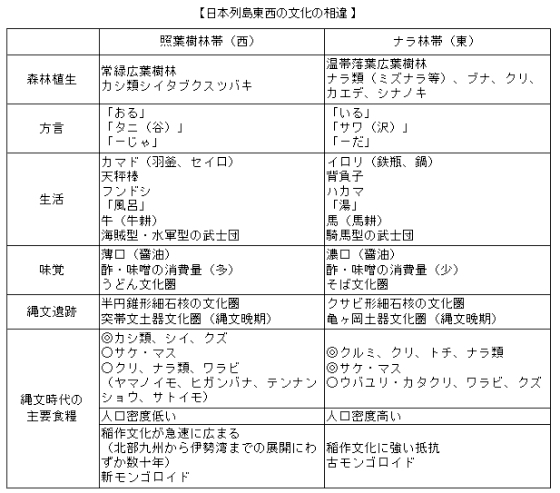

放送ではじゅうぶんに取り上げきれなかったところを当HPなどで若干補足したいと思います。 イネの原種とイネの原郷イネ(栽培イネOryza sativa。oryza は古代ギリシア語由来のラテン語で「米」または「イネ」を意味する。sativa は「栽培されている」の意味)の原種・野生種は、学名オリザ・ルフィポゴン(Oryza rufipogon。rufipogonは「赤顎髭」)、和名はノイネあるいはヒゲナガノイネ、英語では「weedy red rice」「brownbeard rice」などと呼ばれ、中国語では「普通野生稲」と呼ばれているものでないかとされる。 稲は赤道直下の熱帯から亜熱帯(冬でも零下にならない)が原郷↑である。 多年生ルフィポゴンは、日当たりがよく、一年中、土壌水分が存在する川辺、湖沼、湿地などに生息している。多年生なので、その性質は、栄養繁殖力が強く、競争力が強く、開花期が遅く、他殖率が高い。栄養繁殖力が強いということは、稔実しない性質(不稔)が強いということである。メコンデルタの農民たちは、多年生野生イネのことを「ゴーストライス」と呼んでいるが、その理由は、多年生野生イネは、穂をつけても種子ができないためという。栄養繁殖というのは、種子を経由しない植物の無性生殖方法で、親の根、茎、葉などの体の一部から、親と全く同じ遺伝情報を持つクローン個体を作り出す方法で、挿し木、株分け、球根の分球、ランナー(匍匐茎)などがある。 種(米)にならずに根分け(株分け)で繁殖するうえ、野生稲は脱粒性がある、実(米)が熟すると、穂から外れて落下してしまうのである。 野生稲の中から実をつける株、脱粒しない株を、人が選び、そうした株を選択的に植えることを繰り返して、今の栽培稲に近づいていく。2~3年で大半がそうした株になるとも、いや千年はかかるとも言われる。   人の選択作為だけでなく、稲も寒い地(温帯)へ繁殖域を広げようとすると、籾になって冬を越すのが有利であったかも知れない。 その時期は、今から15.000年ほど昔、長江中流域ではなかったかと言われる。 オリザ・ルフィポゴンの生態型には多年生型と一年生型があり、特に一年生型がOryza nivaraとして別種扱いされることもある。しかし、分子マーカーによる集団構造の解析によっても一年生型と多年生型が種として分化しているという証拠は得られていない。なお、交雑が進んだ結果、今日では栽培イネから遺伝子浸透を受けていない個体群はインドやインドネシアの山岳地帯に残るにすぎない。 イネには亜種や近隣種が多いために予期せぬ雑種交配が起こることがある。特に、亜種の多様な東南アジアにおいては顕著である。日本では雑種交配を防止するため、耕作地周辺の頻繁な雑草刈りで予防している。 栽培イネではなく雑草として生じるものを雑草イネという。雑草イネは生態的および形態的特徴が栽培イネのそれと類似するため、駆除が極めて難しい。雑草イネは水田の強雑草で栽培イネの生育障害、脱粒、収穫種子に赤米として混入し品質低下を引き起こしている。日本では乾田直播栽培で発生しやすい。栽培稲の生産性を落とすだけでなく、栽培イネと交雑することで品質劣化を起こす。東南アジアでは特に顕著で、食用稲の生産性向上の課題となっている。一方で、祖先型野生稲は遺伝資源としての有用性も指摘されており、種子銀行などの施設での保存のほかに、自生地での保全の試みもある。 イネの種類イネ科イネ属の植物には23種77系統が知られている。このうち20種が野生イネであり、2種が栽培イネである。栽培イネの2種とはアジア栽培イネ(アジアイネ、Oryza sativa)とアフリカ栽培イネ(アフリカイネ、グラベリマイネ、Oryza glaberrima)である。結実後も親株が枯れず株が生き続ける多年生型と、種子により毎年繁殖して枯れる一年生型があるが、2型の変位は連続的で、中間型集団も多く存在する。原始的栽培型は、一年生型と多年生型の中間的性質を有した野性イネから生じたとする研究がある。いくつかの野生イネは絶滅したとされている。アジアイネはアジアのほか、ヨーロッパ、南北アメリカ大陸、オーストラリア大陸、アフリカ大陸で栽培されている。アフリカイネは西アフリカで局地的に栽培されているにすぎない。イネは狭義にはアジアイネを指す。 アジアイネには耐冷性の高いジャポニカ種(日本型)と耐冷性の低いインディカ種(インド型)の2つの系統がある。これらの交雑による中間的品種群が多数存在する。  インディカ種とジャポニカ種との違い↑ ジャポニカ種はずんぐりしていて粘りの強い米、インディカ種は細長くて粘りの少ない米。 ただしジャポニカ種、インディカ種のいずれにも、それぞれうるち米ともち米があり、インディカ種でももち米には粘りがある。 うるち米ともち米の違い↓  見た目、もち米は白く不透明、うるち米は半透明。米の成分であるデンプンにも違いがある。米にはアミロペクチンとアミロースという2種類のデンプンが含まれており、うるち米はおよそ8割がアミロペクチン、2割がアミロース。もち米はアミロースがほとんど含まれず、ほぼアミロペクチンで構成される。 ジャポニカ種(日本型、島嶼型、Oryza sativa subsp. japonica) 日本、朝鮮半島、中国など温帯~亜熱帯の地域で栽培されている。ジャポニカ種は温帯日本型と熱帯日本型(ジャバニカ種)に分けられる。 温帯日本型(温帯島嶼型) 主に日本や中国遼寧省(大連市などがある旧満洲南部)で栽培されている。 熱帯日本型(ジャバニカ種、熱帯島嶼型、ジャワ型、Oryza sativa subsp. javanica) 中国南部などで栽培されている。なお、ジャポニカ種(日本型)、インディカ種(インド型)、ジャバニカ種(ジャワ型)に並列的に分けられることもある。 インディカ種(インド型、Oryza sativa subsp. indica) インド、スリランカ、台湾南部、中国南部、東南アジアなど熱帯・亜熱帯の地域で栽培されている。インディカ種(インド型)はジャポニカ種(日本型)以上に分化している。 日本の農学者加藤茂苞による研究が嚆矢となったことから、彼の用いた「日本型」「インド型」という呼称が広く使われているが、両者が存在する中国では、加藤の研究以前からこれに相当する「コウ」(粳稻)と「セン」(籼稻)という分類が存在している。中国では、淮河と長江との中間地域で両者が混交し、長江以南でセン、淮河以北でコウが優占する。   それぞれの栽培地域には耐寒性による地理的勾配が知られている。日本や中国東北部、朝鮮半島では主にジャポニカ種が栽培され、中国南部や東南アジア山岳部ではジャバニカ種が多く、中国南部からインドにかけての広い地域でインディカ種という具合である。ただし、こうした栽培地域の地理的分離は絶対的なものではなく、両方が栽培されている地域も広範囲にわたる。特に中国雲南省からインド島北部アッサム地方にかけての地域は、山岳地域ならではの栽培環境の多様性もあり、多くの遺伝変異を蓄積しているとされる。 米の生産と需要(世界)  中国黒龍江省ジャムス市(佳木斯市)の水田 水稲栽培に適した肥沃な土壌が広がる広大な三江平原を中心に、水田が開発されてきた。かつての不毛の大地「北大荒」から「北大倉」と呼ばれる一大穀倉地帯に大変身をとげている。 贈答用と思われる展示米の値段を見ると、安い米で5キロ42.8元(約700円)、最も高い米になると5キロ135元(約2100円)という驚異的な価格だという。(日本だと古古古古米の備蓄米でも5キロ2000円くらい)。品種は日本稲の改良種でうまいという。     黒龍江省はユーラシア大陸の東部と太平洋西岸の間にある。北側は寒いシベリア地域に接近し、主に温帯と寒帯の間の大陸性モンスーン気候です。冬はバイカル湖の高気圧とアジア大陸東部の低気圧に挟まれ、モンゴル高気圧とアリューシャン列島低気圧の影響で寒くて乾燥した、冬の季節風になる。夏になると、西太平洋からの暖かくて湿潤な海洋性の夏の季節風になります。気温が上昇し雨が多くなり、日照時間が長くなり、農作物の生長に適している。黒竜江省の気候は明らかなモンスーン気候の特徴がある。ただし、西部は夏の季節風の影響を受けるのが弱いため、若干大陸性気候の特徴を示す。 黒龍江省は中国で一番気温の低い所で、1月の平均気温は-30.9℃から-14.7℃、記録された最低気温は漠河の-52.3℃。夏の平均気温は18℃ほど、最高気温は41.6℃に達したこともある。年間平均気温は平原地帯が山地地帯より高く、南部は北部より高い。北部の大興安嶺地区の年間平均気温は-4℃以下であり、東寧辺りは4℃以上。 黒龍江省の降水も季節の特徴がある。夏は東南季節風の影響を受けるため、降水量が多く、年間降水量の65%ぐらいを占める。冬は寒くて乾燥した北西季節風に影響され、降雪量が少なく、年間降水量の5%ほどしかない。春と秋の降水量はそれぞれ13%と17%ぐらいを占めています。1月は一番少ない時期であり、7月は最も多い時期になる。 イネのプラント・オパールプラント・オパール(plant opal)は植物の葉の細胞に形成された50ミクロン(1ミクロン(μm)は0.001ミリメートル(mm))ほどの小さな珪酸体(ガラス質)(SiO2.nH2O)のことで、特にイネ科植物では植物の種類ごとに異なる形状を示しているため、たとえばイネのものを識別することが可能になっている。 扇形はイネ独特の形。そのほか、ヨシやススキ、トウモロコシなど、それぞれに持つ独特の形がある。昔の地層に残されたプラントオパールを調べると、その時代にどのような植物が生えていたのかがわかる。プラントオパールは、祖先がいつごろからイネを栽培していたかを知る手掛かりにもなる。 プラントオパールは肉眼ではわからないほどの小さな粒子であるが、化学的・物理的に風化に強く、条件によっては半永久的に土中に残る。また、植物珪酸体の大きさや形は植物によって異なるため、遺跡の土中から見つかるプラントオパールを調べることにより、遺跡が営まれていた期間に存在した植物の種類もわかる。 土中の珪酸を多く取り込む植物の一つにイネ科がある。イネはもともと日本には存在しない植物であり、遺跡からイネのプラントオパールが見つかれば、その地で稲作が行われていたことを示す証拠となる。また、イネには栽培環境や技術も異なるインディカとジャポニカの二種類があるが、その両者はプラントオパールの形態も異なる。遺跡で見つかるイネのプラントオパールの形態を詳細に調べることにより、栽培イネの原生地と考えられるインド西部や東南アジアからの稲作の伝播や変遷の過程が明らかにされることが期待されている。 国内発見の最古のプラントオパール 最古のプラントオパールの発見例として、世界最古では中国の長江流域の仙人洞遺跡などで出土した1万5000~1万4000年前のイネのプラントオパール。日本国内で最古の事例としては、岡山県に位置する彦崎貝塚などから出土した約6000年前のイネのプラントオパールが知られており、日本における稲作の始まりがこれまで考えられていたよりもさらに古い縄文時代前期にまでさかのぼる可能性を示す重要な証拠とされる。  2005年2月、岡山市の彦崎貝塚で、縄文時代前期(約6000年前)の地層からイネのプラント・オパールが多量に出土した。同市の朝寝鼻遺跡でも同時期の発見例があり、縄文時代前期から畑作によるイネの栽培が始まっていた可能性が高まった。一方、同時に発見されたコムギやヒエのプラント・オパールは、栽培の証拠と見るには慎重な意見も多い。 縄文土器(後期後葉)に籾痕、胎土からプラントオパール 総社市南満手遺跡出土の土器片(後期後葉)に籾痕、胎土からプラントオパール 遺跡周辺で土器づくりは行われ、イネが栽培されていたことはほば間違いない。籾の痕とプラント・オパールの発見によって約3000年前に岡山の地でイネが栽培されていたことがつきとめられた。ところが驚いたことに、この時の分析結果では、参考のために提供していた、さらに古い約3500年前の縄文時代後期中葉の土器片からもイネのプラント・オパールが発見されていた。 現在では縄文時代中期には米作りが始まっていたのではないかとも考えられるようになっている。 長江中・下流域から出土した炭化米のDNAを取り出し、分析に用いた20粒のすべてがジャポニカ米に属している事を見出し、更に分析をしていくと、その20粒中の2粒( 河姆渡遺跡より出土米)は、熱帯ジャポニカ米であったことが判明。残りは、熱帯とも温帯ジャポニカ米とも判別できなかったという。 これにより、日本に最初に伝わった縄文時代の稲作は、熱帯ジャポニカ米であり、水稲用の籾ではなく、水陸両用の熱帯ジャポニカ米であったと推定されている。 気候の変動 旧石器時代の気温は現在よりも著しく低く、地球全体が寒冷な氷河期に覆われていた。特に約2万年前の最終氷期(ヴュルム氷期)最盛期には、年間の平均気温が現在より7~8度も低く、海水面も100メートル以上低下し、日本列島と大陸が陸続きになっていたといわれる。熱帯生の大型象などが日本にはいたから、大陸と陸続きになっていた時期があったことは確かである。 地球の気温がだんだん上がり始めたころ、縄文時代が始まる。特に、氷河期が終わった1万年前ごろからあたたかくなり、自然環境が大きく変わる。なかでも縄文時代早期の終わりから前期のはじめごろ(紀元前約7,000〜4,000年)は、もっとも気温が高く、地球が温暖化していた。 日本列島では、海面が上がって、陸の中まで海が入りこむ「縄文海進」がおこる。温暖化によって、食料となる動物や植物が豊富な森が作られ、近くなった海では、魚や貝が手に入りやすくなった。 縄文時代後期(紀元前約2,000〜1,000年)になると、ふたたび寒くなり始めます。寒冷化した日本列島では、海面が下がり、海が遠くなり、貝塚を作っていた大きなムラも、少なくなっていった。森のようすも変わり、食べ物やくらし方も変わっていった。 モンスーンアジアと雨と稲作       毎年5月頃、南半球のインド洋の上空に巨大な高気圧が発生する。同じ頃、アジア大陸は暖められて、低気圧が発生し、それに向かう大気の流れがモンスーン(季節風)。モンスーンは、ヒマラヤ山脈にぶつかると大きく東に進路を変える。水蒸気を多く含んで重くなった空気の一部はヒマラヤ山脈にぶつかって分厚い雲を作り、雨を降らせる。 モンスーンの影響を強く受ける範囲は、インドから東南アジア、中国南部、東アジア、太平洋沿岸まで大きく広がっています。この広い範囲がモンスーンアジア。 梅雨という現象が起きるのは、ヒマラヤ山脈やチベット高原があるからだといわれている。平均高度4,500mのチベット高原。その南側に8,000m級のヒマラヤ山脈がある。日本で梅雨が始まる頃、インドのモンスーンが始まる。インド洋でたっぷりと水蒸気を含んだ南西モンスーンは、ヒマラヤ山脈やチベット高原を越えられず、迂回して東アジアを北上する。この気流が、チベット高原の北を通る偏西風と日本付近で合流し、その合流したところに梅雨前線が形成される。梅雨は、ヒマラヤ山脈の風下に位置する日本だからこそ起こり得る、特有の現象ともいえる。 元々が熱帯から亜熱帯モンスーン地帯を原郷とする稲は豊富な水と高い気温が栽培条件となる。稲作中心の農業は、この時期の雨があってのことといえる。 照葉樹林帯とナラ(ブナ)林帯 照葉樹林は、冬でも落葉しない広葉樹で、葉の表面のクチクラ層(角質の層)が発達した光沢の強い深緑色の葉を持つ樹木に覆われた森林のこと。 日本ではシイ・カシ類がこれにあたり、西南日本、台湾、ヒマラヤ、東南アジアの山地とアジア大陸東岸など、主に降雨量の多い亜熱帯から温帯に分布している常緑広葉樹林のことである。 照葉樹林は、冬でも落葉しない広葉樹で、葉の表面のクチクラ層(角質の層)が発達した光沢の強い深緑色の葉を持つ樹木に覆われた森林のこと。 日本ではシイ・カシ類がこれにあたり、西南日本、台湾、ヒマラヤ、東南アジアの山地とアジア大陸東岸など、主に降雨量の多い亜熱帯から温帯に分布している常緑広葉樹林のことである。照葉樹林文化は、照葉樹林帯に広く分布する食文化、生業、民俗に共通性が見られる文化複合体です。特徴として、根菜類の水さらし利用、モチ食、麹酒や納豆などの発酵食品、絹や漆器の利用、鵜飼、歌垣、入れ墨などが挙げられ、ヒマラヤ山麓から中国南部、東南アジア、日本にかけて広がり、日本文化の基層を形成している。 照葉樹林は九州・四国・近畿などの西日本を中心に分布し、稲作を中心とした文化の基盤となった。稲作は照葉樹林文化に一部として生まれ、分離・独立する中で水田灌漑施設が整備され、日本独自の稲作文化を形成し、西日本で中心的な役割を果たしたとされます。一方、東日本ではナラ林文化が栄え、水田稲作の受け入れに抵抗がみられた地域もあった。  ナラ林は温帯の落葉広葉樹林帯で、朝鮮半島、中国東北部、アムール川流域、黄河流域に分布します。日本の縄文時代はナラ林文化が特徴的で、稲作文化の伝来・普及により、西日本でナラ林文化と稲作文化が融合した照葉樹林文化が栄え、東日本では稲作への抵抗が起こったと推測されている。 ナラ林は温帯の落葉広葉樹林帯で、朝鮮半島、中国東北部、アムール川流域、黄河流域に分布します。日本の縄文時代はナラ林文化が特徴的で、稲作文化の伝来・普及により、西日本でナラ林文化と稲作文化が融合した照葉樹林文化が栄え、東日本では稲作への抵抗が起こったと推測されている。日本列島は二つの文化が交わっていたので、現在にまで連なる日本文化の東・西差が形成されたといわれる。

|

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

音の玉手箱

音の玉手箱