|

稲作の伝来④

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

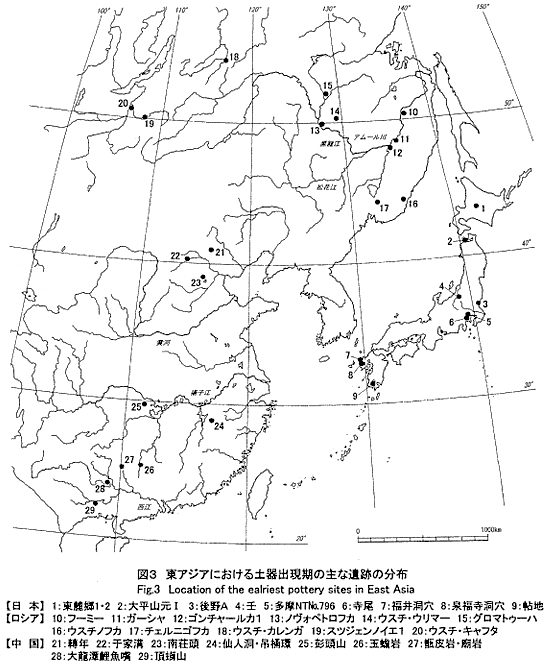

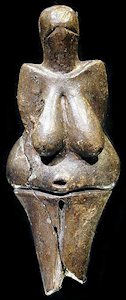

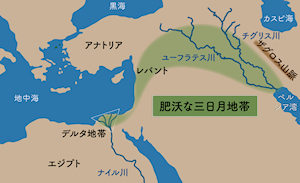

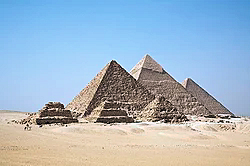

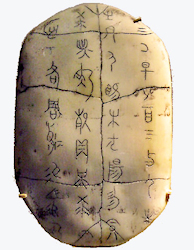

放送ではじゅうぶんに取り上げきれなかったところを当HPなどで若干補足したいと思います。 土器の発明   仙人洞洞窟遺跡で発見した。これまで日本を含む東アジア各地で見つかっていた、最古級の土器より2千~3千年古いという。洞窟からは280個以上の土器の破片が出土。多くに焦げた跡があり、チームは「現生人類の祖先が、料理に使ったのではないか」と推測している。 チームは、破片が見つかった地層を詳しく調べ、地層に含まれる動物の骨や炭などの炭素を解析。古い地層は氷河期とされる1万9千~2万年前と結論付けた。 破片は土器の縁の部分などとみられ、厚さ0.7~1.2センチ程度。表面を滑らかに整えたり、筋で模様をつけたりした破片もあった。 中国における土器の起源については、暦年代2万~1万8000年前の最終氷期最盛期後半にまでさかのぼりうるものが発見されている。広西チュワン族自治区桂林廟岩遺跡、同柳州大龍潭遺跡では暦年代2万年前にまでさかのぼる土器が、さらに江西省万年県仙人洞遺跡・吊桶環遺跡、湖南省道県玉蟾岩遺跡からは1万8000~1万7000年前にさかのぼる土器が発見されている。世界最古の土器はこうした長江中流域の南部で最終氷期最盛期後半の2万~1万8000年前に誕生していたとみなされている。 アムール川下流域に分布するオシポフカ文化は、世界でも最古級の土器を有する土器出現期の文化。この文化は、約13,000年前の放射性炭素年代で土器の使用が開始されていた可能性を示しており、日本列島の縄文文化の初期とも時期が平行する。また、両文化間には両面調整の大形尖頭器や石斧を含む石器組成の類似性が指摘されており、極東地域から日本への土器や技術伝播の可能性もいわれる。  土器に付着した炭化物のAMS法による放射性炭素年代測定法の算定で15,500-16,500年前のものである可能性があるとされる。また、旧石器時代の性格を示す石鏃も世界でもっとも古いもので、これは世界で最も古い弓矢の使用を示す。 大平山元Ⅰ遺跡からは石斧や石核、石鏃などの石器も発掘されている。ほとんどの石器の材料は地元の川から採れる頁岩からできているが、中には青森県西津軽郡鰺ヶ沢町から運ばれてきた黒曜石からできている石器もある。 土器はすべて小破片で形の分かるものはないが、文様はなく平らで角張った底の土器である。土器の内側には炭化物が付着しており、食料の煮炊きに使ったものであることが分かる。発見当時、これは世界でもっとも古い煮炊きの痕の一つとみなされた。 氷期から後氷期の気候変動のなかで、いち早く森林環境が拡大した中国南部において、土器は2万~1万8000年前の最終氷期最盛期後半に出現し、1万6500年前には日本列島北部から沿海州において土器づくりが始まり、定住する生活が始まったとみられている。 そのほかでは  女性の土偶 女性の土偶ドルニー・ヴェストニツェ遺跡は、チェコの南モラヴィア州 ドルニー・ヴェストニツェのヴィーナス (BP 31,000–27,000 グラヴェット文化) 女性像は腰部の広い裸体の女性をかたどった土偶で、周辺の考古遺跡であるヴィレンドルフやグリマルディ洞窟などで発見されたものと類似している。2004年、土偶をトモグラフィーで調査したところ、土偶の焼成前にさわったらしい子供の指紋が発見された。ドルニー・ヴェストニツェの土偶の大半は遺跡内の差し掛け小屋または中央のかがり火の周辺で発見されている。 小麦栽培の始まり。農耕の始まり。文明の始まりとされる ←小麦栽培の発祥地-肥沃な三日月地帯 ←小麦栽培の発祥地-肥沃な三日月地帯小麦の歴史は、現代のイラク、シリア、トルコ、イランの一部を含む肥沃な三日月地帯に始まったといわれる。この地域は「文明の揺りかご」としても知られており、農業の発展において重要な役割を果たした。10,000年以上前、この地域では野生の小麦種であるエンマー小麦(Triticum dicoccum)や一粒小麦(Triticum turgidum)が最初に栽培されて、これらの品種は温暖で肥沃な土壌で育った。この過程が人類の定住と早期の農業社会の形成に寄与したとされる。 小麦の栽培化は長い時間をかけて行われ、人々は生産性と耐久性が高い品種を選んで育て、安定した食料源の確保が定住生活と都市の発展を支えた。 この地域は、ムギ・マメ類の栽培やヤギ・ヒツジ・ウシ・ブタの家畜飼育の起源地で、その始まりが約1万年前にさかのぼる。農耕牧畜の発達は、地球規模の気候変化(更新世から完新世への温暖化)と関わっていた一方で、地域的に多様であり、西アジア内においても農耕牧畜の内容や出現のタイミングは様々。 四大古代文明 古代文明とは、 農業余剰生産物の蓄積、都市国家の形成、階級の発生、金属器や文字の使用など、高度な社会が形成された段階を指している。  メソポタミアにおこった世界最古の文明。この地では紀元前9000年ころから農耕が始まっていた、前3000年ころまでに青銅器や文字を使用するウルなどのシュメール人の国家が成立し、高度の都市文明が誕生した。前2350年ころ、アッカド王サルゴンがメソポタミアを統一して中央集権国家をつくり、前1900年ころにはバビロニア王国がこの地を統一した。くさび形文字のほか、月の満ち欠けに基づいて太陰暦が作られ、1週間を7日とする七曜制・60進法も生み、数学や天文学の発展に大きく貢献した。エジプト文明、インダス文明の誕生にも影響をあたえた。 メソポタミアにおこった世界最古の文明。この地では紀元前9000年ころから農耕が始まっていた、前3000年ころまでに青銅器や文字を使用するウルなどのシュメール人の国家が成立し、高度の都市文明が誕生した。前2350年ころ、アッカド王サルゴンがメソポタミアを統一して中央集権国家をつくり、前1900年ころにはバビロニア王国がこの地を統一した。くさび形文字のほか、月の満ち欠けに基づいて太陰暦が作られ、1週間を7日とする七曜制・60進法も生み、数学や天文学の発展に大きく貢献した。エジプト文明、インダス文明の誕生にも影響をあたえた。ティグリス・ユーフラテス両河流域に前3000年頃、肥沃な土地と灌漑農業の発展により都市文明が成立。エジプトと並んでオリエント文明の中心地域となる。シュメール人、セム系、インド=ヨーロッパ語系などの民族が興亡し、バビロニア、アッシリア、ペルシア帝国などの古代国家が成立した。最初の農耕・牧畜が始まり、その中から青銅器を持ち、楔形文字を用い、多神教に基づく神殿(ジッグラト)を中心とした都市文明が生まれ、このメソポタミア文明はエジプト文明とともに、ひろくオリエント文明を構成してる。 「人類最古の都市文明」、「法律・文字・天文学の発展」が特徴。特に、シュメール人が文字や都市国家を形成し、バビロニア王国がハンムラビ法典に代表される法体系を整備し、社会の規範となった。また、太陰暦や60進法を発明し、数学や天文学の基礎を築いた。ギルガメシュ叙事詩のような神話や物語も生れた。  エジプト文明は、ナイル川流域で紀元前3000年頃から約3000年にわたって栄えた古代文明。ピラミッドやスフィンクスなどの巨大建造物、ヒエログリフ(象形文字)、太陽暦による天文学、医学の発展などで知られ、古代ギリシア・ローマ世界とともに、世界史、特に西洋史の源流とされている。 エジプト文明は、ナイル川流域で紀元前3000年頃から約3000年にわたって栄えた古代文明。ピラミッドやスフィンクスなどの巨大建造物、ヒエログリフ(象形文字)、太陽暦による天文学、医学の発展などで知られ、古代ギリシア・ローマ世界とともに、世界史、特に西洋史の源流とされている。 インダス文明は、紀元前2600年頃から紀元前1900年頃にかけて、現在のパキスタンとインドのインダス川流域を中心に栄えた古代都市文明。ハラッパー文明とも呼ばれ、モヘンジョ=ダロやハラッパーなどの計画的に造られた都市、高度な排水システム、未解読のインダス文字。衰退の原因は、気候変動や環境の変化などが有力視されている。インダス文明の遺跡は、東西1500 km、南北1800 kmに分布し、遺跡の数は約2600におよぶ。そのうち発掘調査が行われた遺跡は、2010年時点でインド96、パキスタン47、アフガニスタン4の合計147となっている。  黄河文明は、黄河の中・下流域で栄えた古代の中国文明の一つ。黄河の氾濫原で農業を開始し、やがて黄河の治水や灌漑を通じて政治権力の強化や都市の発達などを成し遂げていった。新石器時代の仰韶(ヤンシャオ)文化から龍山(ロンシャン)文化を経て、殷・周の青銅器文化に発展していった。   遼河文明は、中国東北部の遼河流域で起こった中国の古代文明の一つ。紀元前6,200年頃から存在したと考えられている。 1908年に考古学者の鳥居龍蔵が遼河文明の一つである紅山文化を発見したことから始まる。 大規模な竪穴建物が出土しており、特に遼寧省凌源市から建平県で発見された紅山文化の遺跡の一つ牛河梁遺跡は広範囲にわたって墳墓や祭壇といった神殿が発見され、先史時代の「国」があったのではないかと考えられている。 興隆窪文化の遺跡からは中国最古の龍を刻んだヒスイなどの玉製品が発見され、櫛目文が施された平底円筒土器、けつ状耳飾りなどが出土している。紅山文化の遺跡からは風水の原型と見られるものも出土している。夏家店上層文化からは最古の遼寧式銅剣が発見されている。 黄河文明や長江文明とは異なる文明でありながら、後の古代中国文明に大きな影響を与えたと考えられることから、注目され研究されている。 稲作の原郷

|

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

音の玉手箱

音の玉手箱