����n���|��Y����

�O��̒n��:��Y���� |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

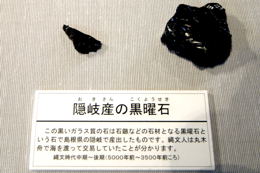

�@�Y���E��O��������͎c���{���ł͎u�y���Ɋ܂܂��悤�ł���B�w�����S���x�͖}�C���Ɛ��肵�Ă���B  �@���݂͏o�͋�\���L�����b�g�����ߔ��d���i�ΒY�Η͎l�@�B���݂͈������݂����j�𐘂��t����H�����i��ł��āA�Y���͓��ɐ̓��̖ʉe�͂Ȃ��B�ʐ^�̈ٗl�ȍ����̉��˂�����H�ꂪ����ŁA���̕~�n���Y���ł���B�i�P���@�͉ғ����B�Q���@���P�X�N�T����茚�݂���A�Q�Q�N�W�����^�]�\��j ���̉E���̏W������O���ł���B���̏����ȎR�̐悪

�]���Ă��̃��^���̗����́A�_���I�Ɏ��̃`�F���m�u�C���̍ŗL�͌��n�ł�����B �@�u���̂ȂN�����܂����v�ƋC�x�߂ɂ��Ȃ�ʂ��Ƃ������Ă���邪�A���������͕̂K���N����A�l�Ԃ͐_�ł͂Ȃ�����ł���A�~�X�͔������Ȃ��A�l�Ԃ����邱�Ƃł���A��Ɉ��S�Ƃ������Ƃ͂��蓾�Ȃ��B ������ƒ��q�������Ƃ������S�̎���A�F�S�ً}��~���u�Ȃߏ���S���A�s�v���������Ă��܂��A�ȂǂƂق��������E�l�������B����Ă��܂����炻�ꂾ���d�C�������Ȃ�A��O�̏��i����������Ƃł��l�����̂ł��낤�B���ꂭ�炢�C�J�ꂽ�A�����A���̉B�������Ȃ���F�����Ă���̂�����̂悤�ł���B�i�ŋ߂̕Ȃǂ�ǂނƁA�ň��̗\�z�����邠�܂�̂����܂��ɂ�����Č��t���łȂ��j �^�����ԃ��[�J�[�����̍D���{�ł���B�l���Ȃǂ͂ǂ��ł������̂ł���B�ǂ������̕��������[�J�[�����Ɍ���ꂽ�̎��ł����Ă����ƐS���肤�B�u������������������납�v�A�Ƃ� �i���̐l�͎���҂���ł������B�������������̐�����A�V���e���́u���d�͂R�U�T�X���̕s�����o�A�V���ȕs�����o�̂����������v�Ɠ`�����B���̒��ɂ͌����f�[�^�������˂��ȂLj����Ȃ��̂��܂܂�邻���ł���B�P�P�ӏ��̉Γd�̂R�N�ԕ������ł��ꂾ�����o�Ă����B�����S������E�\���������Ə������v�Z�ɂȂ�B�В��ꃖ���Ԍ���Q���̏����������ł���B�����ς�ȎВ��ł���A�В����炪����ł͎Г��͉��܂���̂����܂�Ȃ����Ƃ��낤�A���������t��������K�v���Ȃ��悤�ł���B�֓d���炪���̗ϗ����ӔC�������������肫�����̎������Ȗ\�I���Ă���B���܂ł������Ƃ����ł��������A����������Ƒ������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��낤�B�������ꂭ�炢�̕s���͊֓d�����ł��d�͋ƊE�����ł��Ȃ��B�킪���ł͌x�@����U��������A���̓��̐V����������A�܂��܂����Ɍ��x�Ƃ��B�E�\�͓D�_�̎n�܂�B�D�_���d�C��A�D�_���D�_��߂܂��鍑�A�N���䍑������Ȃɂ����h�ȃh���{�[���Ƃɂ����̂��B�j  �@����ȏ���n���牓���������ꂽ���łȂ��A����n�̂����ׂɍ���Ă����Γd���낤�B ���d���̓d�C��R�͂O�ł͂Ȃ��A�d���̒����ɐ���Ⴕ�đ傫���Ȃ�A�P�L���ōςޏ����P�O�O�L��������P�O�O�{�̓d�C��R�ɂȂ�B��R������Γd�͔͂M�ƂȂ��ď����Ă��܂��B���Ӌ@��͂ł��邾���Z���P�[�u���Ōq���ׂ��A�Ƃ������Ƃ̓p�\�R�����g���l�Ȃ�m���Ă���ʂ�ł���(����͒�R�����̖��ł͂Ȃ����낤��)�B �����Ŕ��d���āA��_���ʂ֒������𑗓d����A���z�̑��d�Ԍ��ݔ�K�v�Ȃ����ɁA����ɓr���œd�͑�������������B�l��݂���A���͓r���̃��X�ŏ����ĂȂ��Ȃ�i�N�\�̖��ɂ������Ȃ��f�[�^�Ȃ畅��قǂ����J����Ă��邪�A���̃f�[�^�͌����Ȃ��悤�ł���B���������Ă���₂����m��Ȃ��A�M�p�ł��Ȃ������m��Ȃ��A�ǂ̒��x�̂��̂��킩��Ȃ����A����߂��傴���ςȌv�Z�Ɋ�Â��ĈĊO�ɂ��ꂭ�炢�ɂ͂Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���j�B ��ςȑ��ł���A���ʂɓ�_���Y�f�����o����āA��������n�����g���Ɂu�v�����v�A�d�C�����͍������B�i���t���ғ�����A�����̓�_���Y�f�r�o�ʂ̂P�p�[�Z���g�オ�����Ŕ������邻���ł���j�B���ۋ����͂͗�����B�悭�K���c�C���E���ق��Ă�����̂��Ɗ��S����B �Ȃ�����Ȃ��Ƃ�����̂��H�@�B���Ŗق��ē����Ȃ��B���͐ΒY�͒�������A��������̂ƍl���Ă����A����Ȃ炱���炪�߂��̂ŁA�����炱���Ɍ��݂���̂��ƁB�������A�����ꂽ�ΒY�̓I�[�X�g�����A�Y�ł������B�[���ȓd�͕s���Ƃ��Œ����ΒY�͒l�オ�肵�Ă���Ƃ����B�֓d�̐ΒY�Γd�͂��������Ȃ��B�����d�͂�HP�ɂ��ƁA���Ђ̐ΒY�̗A������68�����I�[�X�g�����A�A19�����C���h�l�V�A�A12���������ł���B���̔R���Ɣ�ׂĈ����ł��邪�A�R�₵���ΒY��10�����D�Ƃ��Ďc��A���̏���������悤�ł���B�֓d��HP���u��ʂɁv�D���o��Ƃ͏����Ă���B�����v�Z���č����グ�悤�A���t���ғ���N�łQ�O���g������͏o��ł��낤�B���̊D�͂ǂ��֎̂Ă�B �@�s�v�c�ł����ł��Ȃ��B�����ł����߂����͂��̌��������āA�킴�킴�������ꂽ���ŐΒY��R�₷�̂́A���͂��������̌��Q���ł܂���Ƃ������Ƃ��ÂɔF�߂Ă���̂ł���B�ΒY��R�₷�Γd�͂��Ԃ����̂�������ȑ㕨�Ȃ̂ł��낤�B�ΒY�͏d���̏\�{�͈����Ƃ�������B�ǂ����킩��͂��Ȃ�����s���ɂ͂Ƃڂ��Ă����܂��傤�A����Ȃ��Ƃ͌��R�̔閧�E�Öق̗����̂��Ƃł���B���ɉ߂����悤�ȉߑ傷���铹�H�ƈ����ւ��ɁA�ƒn�O��͌��Q����������ꂽ�̂ł���B �@�l�̃E���T�ɂ��ŏ��̌v��Ƃ��Ă͏��l�s��  ���ӔC�Ȏ҂ǂ��Ɍ����Ď��M�ߏ�ɂȂ�A�厸�s����������̂ł���B�p���̉�Ђ̍�����R���_�̃f�[�^���˂��Ƃ킩�����B�֓d���ʎY�Ȃ����O�ɒ������Ė��Ȃ��Ƃ��Ă������̂����͂˂��f�[�^�ł������B�������Ă����̂��낤�B�܂Ƃ��Ȓ����\�͂������Ȃ��A�����Ƃ������Ƃ��\�I����邱�ƂƂȂ�S���E�̐M�����������B ����Ȕy�����̂قƂڂ�����܂����߂ʂ����ɁA�܂�����v���g�j���E����R�₷�Ƃ����̂��B���č��x�͂ǂ�ȑ厸�s�����ł����Ă���悤�Ƃ��Ă���̂��낤���A�S���E����Y�����𒍖ڂ��Ă���B���̏Z�ޏ��͂�������쐼���������Ŗ�P�O�L���ł���A���s�E���ƂĂP�O�O�L���Ƃ͗���Ă��Ȃ��B����������ł͌������́����̌����ł���B �@���S���悤�ł͂Ȃ����A���Δh�����߂ɂ�锽�͂ǂ����E�\����Ɍ��܂��Ă���A�֓d�l�ƍ�����邱�ƂɊԈႢ������͂��͂Ȃ��ł͂Ȃ����B�ƍl���M�p���邱�Ƃɂ��Ă������A�͂āA����ł����̂��낤���B���͂�����߂��B �@�@�@�u��Y�����v �@�@�@�u�Ȃ���s�s�̋߂��Ɍ��������݂��Ȃ��̂��v  �@�z�ǂ͐ݒu�ȗ��Q�W�N�Ԉ�x���_�����Ă��Ȃ��Ƃ�������A��������ʂ�z�����b�ł���B�ǂ�Ȃ��ڂ�Ȏ҂ł��Q�W�N������Ă��鈤�ԂȂ�Γ��R���݂��݂܂ʼn��x���_�����Ă��邾�낤�B�֓d�⍑�̂����u���S�v�u�Ǘ��v�u�̐��v�̎��Ԃ��܂����炩�ɂȂ����B�_�������Ȃ��ň��S�A�������Ȃ���O���̈��S�ł͂Ȃ����A�Q���Ɠ����ł���B���S�Ƃ������̂͂���Ȏ��œ�������̂ł͂Ȃ��A���̓��̃v�����A�������V�̈��S�_���̃~�X�Ŏ��S���̂��N����A���V���ӔC������āA���̃l�N�^�C�Ŏ����̂��Ƃ����Ȃ����������Ă����̂ł���B ������Ɠ��������邾���ŁA�����Â�����낢�����ق������A�֓d�̃{�P�͎n�Ɠ_�������炵�Ƃ��̂��A�����ȓz���ł� �Γd�͌�Ŏd���Ȃ��Ƃ��Ă������͑S�@���~�߂ē_���̂�������������肪�Ȃ��낤�A�_�������Ȃ��Łu���Ԃ���S���낤�v�̎v�����݂͌����ċ�����Ȃ��B���łȂ���ȑO����C�ɂȂ��Ă����̂����A�֓d�͌��������d�ƌĂԁB���̂���Ȍ��d�ȂǂƕW����ł��Ȃ��Ăѕ�������̂��A���������ē��{����m��Ȃ��̂��A����͌����ƌĂщ��߂��邪�悩�낤�B �@����͕��˔\�ЊQ�Ƃ͊W���Ȃ������B�s�K���̍K���ł���B�������Q�W�N���g�������ԓ��l�ɁA�H�w��̖@���Ɋ�Â��ĘV�������́u���S���낤�v�͔N�X�������Ȃ�B�Q�W�N�Ԉ�x���_�������Łu���S�ł��傤�v�̘_�����ʂ�̂ł���B���������Ēm��ׂ��ł���B���͂���ł͍ς܂Ȃ����A���̌x���Ǝ~�߂�ׂ����낤�B�p�F���܂߂č���̑��͍����ׂ��ł���B �@�{HP�͎�ɌÑ�̒n�����������悤�Ƃ�����̂ŁA�������̂Ƃ͒��ڂ͉����W���Ȃ����̂ł���B���l�����̂���ꏊ�͕��䌧�O���S���l���O���Ƃ������ł���B�ዷ�̒O���ł��邩��A�{��ɖ߂��āA���łɂ��������Ă������B�ʐ^�ł����A�����̌������Ȃ�B

�@�q �@�O��̕��ߘp�̈�A���ɑ�O��������B���܂͕��ߎs��ɉ�����Ă��邪�A�߂���̎s��̂��Ƃł��邩��A�����ߍ`����1���Ԃ��D�ɂ���Ȃ���s�����Ȃ��ƒn�ŁA���Ƃ̍s�����̋��s�{�����S����Y����O���ƕ\����������ӂ��킵���B�K��Ă݂�ƁA���̑�O���́A���ߘp���̋����C���ɖʂ��Ă��邪�A����ł������ȓ��C������Ĕg�Â��ł���A�C�݂���2�D5km�̒J���܂Ş��`�ɍk�n���g����B���̒J�̂Ȃ����O���삪����Ă��邪�A�͂̍��݂܂�쑤�͍��F�̓y��ł���̂ɁA�E�݂͐���̍z���������ĐԂ��y��������A����͕����̖k�ɂ��т���ԍ�R�ɂÂ��Ă���B���̓y��ɂ͐���0�D00051�����܂܂�i���a34�N7��30���̎�j�A���̕ƒn�ɑ�O�������݂��闝�R�����������B �@��O�������̓���ɂ͊C�ӂ̔����̏�ɑ�O���_�Ђ����܂�B���������̎Ж��͖����ɂȂċ����Ɋ�Čď̂��ꂽ���̂ŁA���͎̂R���Ђɂق��Ȃ�Ȃ��B���̑��ɂ͕ʂɊC�ӂ����1km�̉��ɍ��͉��̋{�ƌĂ�Ă���F��Ђ�����B���ꂩ�炳��ɉ��ɐi�u�˖ʂɋ{�̔��Ƃ����n�����c���Ă��邪�A����ȏ�ނ����̑�O���̐l�����ɐM���ꂽ�_�̐��̂�{�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�O���̎���ɑ������j�E�d�q�����J�́A���łɑ����̐������ςĂ���ȏ�A�Nj��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�ËL�^�͂ނ��Ȃ��B�����ØV�i���{���V���E��ѐV��̗����j�ɐu�˂āA��O���ɑΔ䂵�čl����ꂪ���ȏ��O���̖����ǂ��ɂ��Ȃ����Ƃ́A�m���߂邱�Ƃ��ł����B �@�Ƃ���ŁA��O���̖k�A���ߘp�̘p�����ɘp�ɖʂ��ĉY�O���Ƃ���������������B����͒O�㔼���̓��k�݂Ɍ��o����銗���i���܂ɂ��A�^�ӌS�{�����j�ƂƂ��ɁA�O��̂ǂ����ɒO����ݒ肵�Ȃ���Ή����Ȃ����̂ł���B���̋^��ɑ��āA���͕��ߎs�̓�x�Ɉʂ��鏗�z�i�ɂ傤�j���܂���グ���B�@ �Y���Ƒ�O���ŃZ�b�g���Ǝ��͍l���Ă���B��O���ɑ��鏬�O���Ƃ��A�Y���ɑ���O���Ƃ����n���͓��n�ɂ͂Ȃ��B�ߋ��ɂ��������Ƃ����L�^�͂Ȃ��B���Ƃ��Ƃ͂ǂ������O�����ł������̂ł͂Ȃ��낤���A��O���_�Ђ����邩��A��O���ƌĂꂽ�̂ł��낤�B���H�R�̎x�����C�܂ŐL�тĂ��āA���W�����Ă���B�����������O���ƌĂсA�������Y���ƌĂ̂��Ǝv���B ���̂��Ƃ��ƌ����A�悭�L�㍑���y�L�̎��̋L�����悭�������B���w�O���̌����x�̈ꕶ���������Ă��炤�ƁA �@�q �@�@�O���̋��i���F�S�̐��ɍ݂�j �@�@�̎��V�l�́A���R�̍������Ď鍹�ɊY�i���j�B����ĒO���̋��Ɠ����B�i�������j �Ƃ���B�Y�ɂ͊Y���E���Y�E�Y���Ȃǂ̈Ӗ�������A�����̊Y���́A��ʂɌ��˂�A�����Ɠǂ܂�Ă��邪�A�����炭�Y���Ǝ����Ă悢�B���������Ă��̈ꕶ�́u�̎��̐l�͍��̎R�̎鍻�ɊY������B����ĒO�����Ƃ����v�Ƃ�ނׂ��ł��낤�B�����܂ł��Ȃ��鍹�i�鍻�j�Ƃ͒O���A�܂��͒C���ł����āA����iHg�j�̌��z�ł��闰������iHgS�j�̂��Ƃł���B�܂������́A�����E�����E�|���E�ΐ��E�Ԑ��Ȃǂ̐��Ɠ��l�Ɂg���݂����h�Ƃ��g���Y����h�̈Ӗ��ł���B���������ĒO���Ƃ́A�鍻���Y�o����y�n�̈Ӗ��ɂق��Ȃ�Ȃ��B ����䂦�Ɂu�L�㕗�y�L�v�̒O�����Ɋւ���L�q�́A�L��̒O�����Ȃ킿�啪�s��̎s�O���̉������ɍR���𗯂߂Ă���O���z�R���͂��߁A���̒n���ɐ��������o����鐅��z�R�̌`�Ղɂ���Ď�����鐅��z���n�тɐ[���֘A�������A���̍z���̈ꕔ���n�\�ɘI�����Ă������̂��A���Âɑ��������p����Ă������Ƃ𖾂��ɂ���B�@ �Ƃ��Ă���B�L�㍑�C���S�O�����̒n�A���݂̑啪���啪�s��̎s���O������̒n�Ƃ����B��̎s�����ɒO���_��������B�Ր_��㦏ۏ����ƌ��◴���i���͒O���s�䔄���j�������ł���B �@����HP�ɂ���悤�ɁA�R���{�̍���ɐԂ������̂����K������B  ����������K�ꂽ���́A���̎R���{�̉����ɑ傫�ȓ��{������C���Ď������Ă����B�R���l�̂��g���ł��낤���A�����x�����ē������Ă������Ȃ��Ǝv���A����Œ������璆�ւ͓���Ȃ������̂����A���h�ȎГa�̍��Ɉ���K������̂͋C�ɂȂ��Ă����B�Ԃ����炽�Ԃ��ׂ��낤�ƁA���̎��_�Ŏ��͏���ɔ��f���Ă��܂����B �@���݂ł͎Ж����m��Ȃ��K�����A���ꂪ�{���̂����̎�_�̑�O���_�Ђł͂Ȃ��낤���A�Ր_�͒O���s�䔄���邢��㦏ۏ����낤�ƁA����HP�͑z�肳��Ă���B�������I�{���ɂ��������m��Ȃ��B  �_�Ђ͑�Â���̐_�X�̋�ԂŁA�����ł͕s�v�c�Ȑ����ɏo����Ƃ�����B����Ȃ̓��{�ɂ������A����͉����낤�Ɠ�����������悤�Ȑ����������ɏZ��ł��邱�Ƃ�����B���Ԃ��̂��炻���ɏZ��ł���̂ł��낤�B �_�Ђ͑�Â���̐_�X�̋�ԂŁA�����ł͕s�v�c�Ȑ����ɏo����Ƃ�����B����Ȃ̓��{�ɂ������A����͉����낤�Ɠ�����������悤�Ȑ����������ɏZ��ł��邱�Ƃ�����B���Ԃ��̂��炻���ɏZ��ł���̂ł��낤�B�Ƃ��낪�ߍ��͋��������܂�ɂ��Y��ɐ������ꂷ���Ă����Ƃ����X��������B�s�s�̖ڔ����ʂ�ł͂Ȃ��A����l���C�𗘂��������Đ�����������Ƃ��������������Z�߂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A�������Đ_�Ђ̒l�ł���������B�債���M�S���Ȃ��҂�����Ƃ�����ȁc�Ƃ͌���Ȃ����A��������ƍT���߂ɂ��ꂽ���������ł͂Ȃ��낤���B �@�u���̎R����������܂����v�ƊԔ����Ȏ���₤�Ɓu�����炯�ł��v�Ƃ������Ƃł��������A�_�앨�ɊQ��^���邪�A���ގ��Ȃǂ͖��l���Ȃ����Ƃł���B�R��������ǂ������Ċ��݂ǂ댌�݂ǂ�ɂȂ��ĉ��C����߂܂��A����ꂱ��ň��S�ƁA��ƂA���Ă݂�ƁA���ǂ����①�ɂ������A����ӂ����ݐH�����A�G�A�R�������e���r�����A�I�V�������Ă݂ȋ����Ă����A�Ƃ����b������B ���������R���{������̂�����A�Ԕ����Ȑl�ԂƂ��ẮA���̍D���������Ղ�Ƃ��������āA�ǂ������ɂ͎���o���Ȃ��悤�ɂƊ肤����͂Ȃ��B  �߂��Ɂu�e�C�����v���I�[�v���̏�����i�߂Ă����A�֓d��PR�فu�G���E�}�[�����߁v�Ƃ����D���ׂ��W���ق��������A�����ɂ̓v���l�^���E�������邻���ł���A��������Ύ����q���ɘA����đ����^�������邾�낤�B �߂��Ɂu�e�C�����v���I�[�v���̏�����i�߂Ă����A�֓d��PR�فu�G���E�}�[�����߁v�Ƃ����D���ׂ��W���ق��������A�����ɂ̓v���l�^���E�������邻���ł���A��������Ύ����q���ɘA����đ����^�������邾�낤�B�@�Γd�̉ғ��ɐ旧���ĊJ���ꂽ�B�������̂�����Ă���Ă��肪�Ƃ��B�T�˂̑��q�͖������Ă��܂����B ���݂��Ďs������Ă�����̂͂����ԂɃP�`�������B�������C���C��������Ƃ����������̂��̂ł���B�q�������S���ėV�ׂ�{�݂����߂ɂ����Ȃ��A�q���̎��Ȃlj����l���Ă݂����Ƃ��Ȃ��؋��ł��낤�A����Ȓ��͉����炸�łԂł��낤�B�q���̊w�͂��ቺ���Ă���ƐS�z�������ɑ�l�̊w�͂��ቺ���Ă��邱�Ƃ�S�z���������������낤�A�q���͑�l�Љ�̋��ł���B�v�l��~��Ԃ́A�����Đ��ƃ}���l�������̑�l�Љ�̒��ň�q���̊w�͂��ቺ���Ȃ��͂����Ȃ��B �@���q�͊C���̑D���ɂȂ肽�������ł���A�ނɂ������c��̌��������̂ł��낤���B���Ђ��ׂ̗ɊC���D������Ă���Ă��炦�Ȃ����̂��낤���i�{���ɓ�����ł���j�B�Γd���݂̌o�ό��ʂ͂W�P�P���~�������ł���i�s�L�j�B���ꂪ�|�P�b�g�ɂ˂���������Ȃ����A����ӂ��ׂ��Ă�����Ƃɂ���ɖׂ������邾��������s�̎d���ł�����܂��A�ی����Ȃ��~�{�P�����A���Ȃǂ͂ق��Ă��������B�q���̂��߂ɁA�����ւ̓����̂��߂ɂ��������A��������Ƃ����ƉĂ����̂ł͂Ȃ����B �@�D�̒��̓~���[�W�A���ɂ��Ȃ��Ă���A���e�͏��w�Z��w�N�������x�̂��̂ł���B���łɁi���ꂪ�{���̃l���C�����m��Ȃ����j�u���ɂ₳���������v�ȂǂƊ֓d�́i���̂ł��낤���j�E�\��`������Ă��邩�猩�Ă��������A�o�J�o�J�����Ĕ��_����C����N���Ȃ����A����قǂ�낵����A�ǂ����ዷ�p�̘V���F�͑S�@�p�F�ɂ��āA�����̃h�^������ɂP�T����ׂāA�V���Ɍ��݂�����낵���낤�B����͈�x���_���������Ȃ��Łu���S�ł����S�ł��v�Ɛ�`�����낵���낤�B�֓d����Ƃ����낤���̂��A���ɏ�Ȃ��A���ɗ�����Ƃ͂��̂��Ƃ��B����ł͂ƂĂ����͖̂h���܂����A�������^�]���銴�o�⎑�i�ɍ��{�I�Ɍ����邱�Ƃ������̌��������Ă���B ���������̂��ƁA�u��Ɉ��S�Ŗ����́A���ɂ₳�������N�Ɣ��e�ɂ��悢�A�����ŁA�l�ނ̖��̃G�l���M�[�A�v���g�j�E�������v�Ƃł���`��������ł��낤�ɁA�����Ԃ�Ɖ���������`�ł���B�����ɂ��ēW������Ȃ�A�܂��߂ɘb������A���߂ă`�F���m�u�B���ɂ��Ă͐G��Ă����˂Ȃ�܂��A�֓d����A�����Ȃ��B���w���̉ċx�݂̏h��ł��A����͂߂����Ȃ��Ƃŗ��Ƃ������͂���܂��A���ǂ̂Ƃ��뉽��PR�ł�����̂͂Ȃ��A�떂�����Ƌ����肵����͂Ȃ��̂ł��낤�B�����ɕK�R�̂��̑啾�Q�ɂ͂ӂꂸ���āA���ɂ�낵�����ƁA���Ă�낤�B���߂Čٗp�ł�����������̂����A�RK�̂킸���ȕs����Ŏ����o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ȁA�����������͐��Ј��̔����ɂ��Ȃ�Ȃ��悤�Ȃ��̂����Ȃ��B�n���l�Ԃɂ͌��`�����قǂ̉����������闘�v�͂Ȃ��B���̂Ƃ���͌��Q�Ƃ����قǂ̂��̂͂Ȃ��Ƃ������W���W���Ɠł��~�ς���邱�Ƃł��낤�A�܂��o�����ĂȂ̂Ŗ钆�ɃS�[�S�[�Ƃ������d�@�̉��傫�ȉ������肠����ŋC�ɂȂ���x�Ƃ����B���ߘp���Ń`�k��ނ�ނ�l�̊Ԃł́A����ȕ����ł��Ă���`�k����C�������悤�ɂȂ����Ƃ����킳�����B�Q���@�ȍ~�̌��ݗ\����Ȃ��B����ȑ傫�ȕs�H�Ȕ��d�������݂�����́A���̂��뗬�s�̉ƒ�\�[���[���d�̓d�͂ł������Ă�������[�j�ɂȂ邻���ł���B ��Y�����ɂ͘T�������Ƃ����B���݂ł��F���Q�O�����肢��A�}���V������A���܂�Ȃ��悤�ɂ��ĉ������B

�@�S�������Ă������ς����A�������ɂ���Ȃ��M�d�ȕ�����A�ȒP�ɐG��Ă������B    �u����͂̂��b�v�@�u�x�̂͂��܂�v�@�u��������v �u�}�����䌧�j�v�i�ዷ�̉����j�@�u���Ð�����Ձv �ዷ�p���݂̐����y��̏o�y���z  �܂�܂閳�f�ŃR�s�[�����Ă�������A���̐}�͉����Ō������Ƃ�����i�悤�ȋL��������j���A���̂悤�ɐ����ƌ����Ύዷ�ł���B�Ε~�F�Ƃ����̂��A����ɓ����邪�A�Y���͂��̌`�������ł͂Ȃ��B�S�����Ƃ�����u���`���F�v�`���̂��̂���̂ł���B�܂��b��F�Əd������B �@�q �@���ꂾ���̒b��F�����Ղ��猟�o���ꂽ��͒������A���Ԋu�ŕ��Ԓb��F�̌`�Ԃ́A���I�Ȓb��H�[�̂�����������Ƃ����Ă��邱�Ƃ���A�Y����ՌQ�̐��i���l���邤���Ŕ��ɏd�v�Ȉ�\�Ƃ����܂��B�i�L���j ���Ă��C�l���b��F���^�c���Ă����悤�Ɏv���鏑�����ł���B�S���C�l�������Ă����悤�Ȉ�Ղł���B���Ԃ�S���C�l����K�͂ɂ����Ă����̂ł��낤�B  ������邵�S�����B���ł����B���݂̂悤�ɕ��Ƃ����B���Ă����킯�ł͂Ȃ��B�����l�Ԃ��G�߂͈Ⴄ�Ǝv���������̍�Ƃ����Ă����Ǝv����B ������邵�S�����B���ł����B���݂̂悤�ɕ��Ƃ����B���Ă����킯�ł͂Ȃ��B�����l�Ԃ��G�߂͈Ⴄ�Ǝv���������̍�Ƃ����Ă����Ǝv����B�r�[���̃W���b�L�[�̂悤�Ȍ`�Ƒ傫���������A���̐����y��ɂ́u�}�v�̍�����A�}���͋������B�����Ȃ��������ł��邱�Ƃ��킩��B�@�����̕������́u�}�]�N����Ðb�v���ɂ킩�ɒ��ڂ��ꂽ�킯�ł���B��Â̓^�R���낤����A���ߍ���̍��⍂�l�E�ؒÍ����{�� �u�O���v�̒n�����c��A���H��������A�O�֎Ђ�����A�����ЂƎO�������B�O���̒n�����c��ꏊ�͑�ςȏꏊ�̂悤�ł���B �@���̎�����Â�

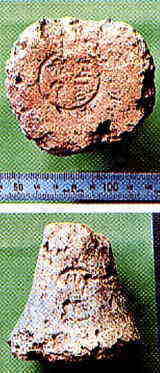

�w���s�V���x(990401)�ɁA �@�q �����߁E��Ή�����Ŕ��@�E�k�ߋE���̐������� �@���ߎs���ς͎O�\����A���s��̐�Ή���Ղ���A�Õ����㒆���i�ܐ��I���|�㔼�j�̍��J�i�������j�Ղ����������A�Ɣ��\�����B�ߋE�k���ɂ���Õ�����̍��J��Ղł͏��߂ĂƂȂ�����̂ق��A�ʗނ�S�Ђ���ʂɏo�y�B��Ղ͕��ߘp���̋߂��ɂ���A�C���ʂ��x�z���Ă��������ɂ����J�ꏊ�Ƃ݂��A���s���ς́u�Ñ���J�̎��Ԃ�m��M�d�Ȏ����v�Ƃ��Ă���B �@����Ղ͕��ߘp�݂��瓌��S�b�ɂ���Õ����ォ�畽������̕�����ՁB�s�����ǍH���ɔ����A��Z�\�����b�@�������Ă����B �@���J�Ղ́A�[����b�܂Ō@�艺�����O�b�l���̎��@�a�ŁA�����̒n�w����Z�̌���W�Ȃǂ��m�F�B�╨�ł͐����̔j�Г�ƁA���i�܂��j�ʁA�Njʂ��e�\�A�r�[�Y��̉P�i�����j�ʂ����S�_�ȏ�A���̂������{�^����̗L�E�~�����A���i���܁j�A���̂Ȃǂ̔_�k��炵���S�Ђ������o�y�����B �@�����̔j�Г�͊O���������S�ŁA�������E��a�A���O�E���a�ƁA������E�Z�a�A����E���a�B�j�Ђ̈�ɂ͌��������Ă���ق��A���ꂽ�f�ʂ�������Ă��邱�Ƃ���A�Ђ���ʂ��Ď����ɂ��Ă����Ɛ��肳���B��\����͏Ă���������A���g�������J���s���Ă������Ƃ����������B �@�������̉��m�����J��ՂⒹ�挧�̒������l��ՂȂǁA����܂łɋ������������C�ӂ̍��J�Ղ͂��������ʂ̗v���B����Ղ��A���ߘp������������ʒu�ɂ���A�╨�̍�������t�߂̊C���ʂ��x�z���������̍��J�ꏊ�Ƃ݂���B �@���s���ς́u�C����S�̂ق��A�_�k��o�y�������Ƃ���܍��L���i���傤�j���F���Ă����̂��낤�B���J�Ղ��d�Ȃ��Č�����A�╨���������Ƃ���A��A�O��ɂ킽��p�����č��J���c�܂�Ă����̂ł͂Ȃ����v�Ƃ��Ă���B���n������͎l���ߑO�\��������B�@ �w���ߎs���V���x(990928)�ɁA �@�q ����Ή������ �@�s���ς͓�\�ܓ��A��Ή���Ղ���Õ����㒆�i�ܐ��㔼�j�̓S���i�A�S�ЂȂǍ��J�i���j�֘A�╨�������o�y�����A�Ɣ��\�����B�Õ��̕����i�ȊO�ɓS���i���o�y������͑S���I�ɒ������u�����̍��J��m�邤���ŋM�d�Ȏ����v�Ƃ��Ă���B �@����̒����́A���H���ǍH���ɔ����A���������Z�\�����b�@�����B���N�O���ɗאڒn�ł����@�������s���A���J�Ɏg��ꂽ�����̔j�Ђ���ʁi�܂����܁j�Ȃǂ��o�y���Ă����B �@�S���i�́A�Õ����㒆���̈�\�ʂ̕���E��b�ȏ�A������E�܇b�̋��ە��`�̓y�������猩�������B�y�����ʁA�NjʁA�K���X�ʌܓ_�A�P�ʕS�_�ȏ�ƂƂ��ɁA�I�m��J�}�ȂǏ\���_�̓S���i���o�y�����B���̒��ŃJ�}�̈�_�́A�ؒf���ꂽ�Ղ�����A���J��ʼn��H���ꂽ�S���i���������͒������Ƃ����B �b �@�s���ςł́u�S�𑽂��ۗL����L�͂ȍ����̍��J��Ղł��邱�Ƃ����������邪�A���̍����̌Õ������݂��Ȃ��̂��傫�ȂȂ��Ƃ��Ďc�����v�Ƙb���Ă���B�@ �L����  �@�c���̌��n���ł� �E�����Ƃ����̂͒N���낤�B�厨�Ƃ����y�w偂��ܓ��� �w���ߎs�j�x�͎��̓`�����ڂ��Ă���B �@�q �@ ��ɂ͌Â�����u�����Ƃ�A�[���P����̉��ɁA�n��i���тȂ�j�瑩�A�����痼�v�Ƃ������t���`������Ă���B����͋~�r�H�ƂƉ������������Ă��邩��A���̎��͂�����g���悤�c�悪�c�������̂��Ƃ������Ă���B �@�܂��A���̌o�˂̂���R���̓��ɂ́A�T���o��Ƃ����ĕ|�����A�×�����_���ȂƂ���Ɛ��߂����������A���̂��납���@���ꂽ�Ƃ����B�@ ���c�̔��_�R�̘[�ɂ������悤�ȓ`�������������A �@���A�ؒÐ�������̂ڂ����ɉ���s�̍��ߋ�̓�ׂɂ���Ƃ����Ƃ��낪����B�����̓Z���U�C�ƓǂށA����Ƃ������ꂽ�悤�����A�������瓺���̈ꕔ���o�y���Ă���B

�@��������Ȃ��O������A���ʂƎv����쑤����Ȃ�   �i���H���j �@�q �c�R��̎�́A����E�d�v�������Ɏw�肳��Ă���m���̒��ł��A�S����O�ʂ̑傫�����ւ�A���I���n��́u�m���̗��v�Ƃ��Ă��m���Ă��܂��B ���̂悤�ȑ�Y�����̎R���ɁA�ǂ����āA���̒n���ŌÂ̎����Ђ炩�ꂽ�̂��A�ǂ����Ă��̂悤�ȑ�^�̗D�ꂽ�m��������̂��A�Ƃ����^��́A���̎����͂��߂ĖK���N�������������Ƃł��傤�B �@���I���́A�^���@�����h�ɑ����A�������q�ٕ̈��A���C�q�e���̊J��Ɠ`���A�{����ڗ����@���Ƃ���A�u������t�̎��v�ł��B�i���{�ߎq�̕��߁E�������߂���u������t�̎��v���j�@ �@�@�@�u�����l�\���t���v�@�u���H���R�v  �@���ׂĂ݂�Ɠ��厛���̐m������Wm�������ŁA�����ʁA���s�������̂��́A���s�ł͈�ԑ傫���Ƃ�������̂�3.65m�A���ꂪ���ʁA�������̑��H���̏�ʐ^�̂��̂ŁA3.55��3.58m�ł��B �@���厛�������m��ʎ҂͂Ȃ����낤���A���H���͒N���m��Ȃ��B�������ɂ킸���P�O�Z���`�Ⴂ�����B����ȗ��h�Ȃ��̂�����Ƃ͖ڂ̑O�ɂ����Ă��M�����Ȃ����A����Ȃ��̂����̂����ɂ͂���B�����S�̌ւ�̃g�b�v�Ɍf����ׂ������ł���B���ꂪ��Y�����ɂ���B �@���͂ɂ͒����̂��悪���낲��Ƃ��낪���Ă��āA��Y�͐��ɑ�ςȏ��̂悤�ł���B ���̂������̂��̂ɂ��Ă� �u�����R�ω����_�����v�ɁA���O�ʑ��I���_�ƌ�����̂́A�����ɂ������̂��낤���B  ���S�̂��Ƃ� �@�q �@ �����琻�S�ŁA������ɍ��S������ؐ��̃X�R�b�v���u���˂������v�Ƃ��u���˂����v�ƌĂԁB �@�S�̎������H���A���S�R�����I�R�ł���B�^�l�n���͈ĊO�Ɍ�������Ȃ��B���ߎs�a�c�ɔ��l�j���[�^�E�����������ꂽ���A����͎��n��ƌĂ�鏊�ł������B������Y�����̏����E�O�l�Ɏ�c������B�O�㒬���Ɏ�m��Ƃ����n��������݂̂ł���B �@�T���I�㔼�̉Y���̒b���ՂƂ����́A���̌����͂ǂ�����̂����̂��ƋC�ɂ��Ă������A����ʼn�����B�b��E���S��Ղł��낤�B������ɂ����Ή���Ձi�Õ������j�̓S���i�͂����Ő��삳�ꂽ���̂ł��낤���B �@�q �@�c�n���ł͌×��V�����ǂ��V�Ƃ́A�������R�̔w���z���铻�������ČĂԂ炵���A�c�䁁�쌴�̓������V�����ǂ��z���V�ƌĂсA�܂��A��R���o�Ċω����Ɏ���R�����V�ω��������ǂ��V�ƌĂ�ł���B�����������Ƃ���A�V�����ǂ��V�Ƃ́A����n�`�������[�ʖ����ł����āA�V�����ǂ���܁V�Ƃ�������̎R������̂ł͂Ȃ��A�ƍl������B���̂��Ƃɂ��āA�Ȃ�����̋��������B�@ �w�a�����x�ɂ́A�ߍ]�����S�c�����Əo�_���ѐΌS���H��������B������������������œS���낤�Ǝv���Ă��܂��悤�ȏ��ł���B�S�C�`���̎�q�������S�̓��ł���B���̓��́w���I�x�ɂ��o�ꂷ��A�^�l�͌Â������ł���B�l�b�g��ɒu����Ă���u���j�f�[�^�[�x�[�X�v�ɁA �@�q ���Ƃ��Ƃ��̓������S�̓��ł���A���S�E�b��̓��ł���������A��̍ŐV�e�N�m���W�[�ł������Ƀ}�l���ēS�C������ł����̂ł���B�������̓���������S�C�`���͂Ȃ��A��̓��{�j���ς���Ă��������m��Ȃ��B�ዷ�Ƃ������̖����C�ɂȂ�A�J�T�͂�͂�������B�Ɖ����W�����邾�낤�B �@�w�C�Ɨ����T�x�́A �@�q ��q���ł͑吳����܂Ń^�^�����S���s���Ă��������ł���B ���q�����ɖ����ċ�ꎨ��}���E�����L����������̂��������_�L�ł���B

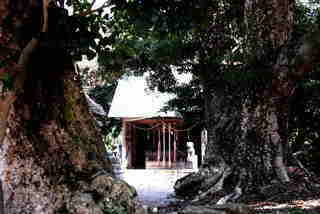

�@�ʐ^�́A�u�ݕǂ̕�v�ŗL���ȑ嗤����̈��g�D�̒��������ł���B�̂ɂ������镽�V���ł���B�������łɂT�O�N���ȑO�̂��Ƃł���B �C�����p�őΊ݂̊C�ӂ̏W����  �@�����߂� �@�g�т������悤�ɂ������͕��������B���͍��̎��q���́u��͑�a�ق��̘A���͑��v���┑���Ă��邻�̓����́u�ԃ����K�q�Ɂv�����ԁA���̓쑤�ɂ������B���݂������͎O��c�n�ƌĂ�邪�A�{�[�����O��̂���O��J�����̒����n�ł���B���̒n���C�R�̌R�p�n�Ɏ��グ��ꂽ�̂ŁA���ݒn�ɑJ�����Ă���B�����r�_���k�z�_�Ё��O��_�ЂƉ��̂������̂ł���B���̎O��J�̏Z���́A�]�ˎ���͑��H���̒h�Ƃł������Ƃ����B���V�ł�����A�����ŘT�����グ�đ��H���ɒm�点�A�V�����D�Ō}���ɂ������Ƃ����B  �����猳�X�͑��H������Ԗ쑺������̐l�тƂ��A�̒n�̎��_����ł������O��ЂƂƂ��ɐA�������n�Ȃ̂��낤�Ǝv����B���Ƃł��邩��A�{�Ƃɂ͂��Ȃ�Ȃ��B�����Ă��̖{�Ƃ͂��̂������B �@�͕Ӕ������i���摜�j�͎O��ЂƂ��O����ЂƌĂꂽ�Ƃ����A�����ɂ͋��낵���Â����̂��c��B�O��ł�����ł͂Ȃ��낤���B���̎Ђ��������铏�D�ɂ͓V�{���N�i1144�j�̂��̂�����B��ÐX�_�ЂƌĂꂽ�Ђł������悤�ŁA���̓��D�ɂ͐���1288�`93�Ƃ��A���a1312�`17�A���c�i�k���N���j1332�`34�A�����i�k���N���j1384�`87�A�i��1429�`41�Ƃ��������̂�����B�厡�O�N�i1364�j�������ܓ��̖��������܂ꂽ�Γ��Ă�����(���ʐ^)�B���`�������̍�|�\���`���B�u���̕��v�ƌĂ��ዷ�n�̌Â��������c��B���Ƃ������͖̂{���͂���Ȃ��̂��낤���Ɓw���}�сx�̐��E���v�킹��B�א쒉�������̋����Ŕ\�̉���J���Ă���B���������������\�̉���J�����̂ł͂Ȃ��낤�Ǝv���B���̎Ђł͑���Âł��J���Ă����̂��Ǝv����B���̎���܂ł����̒n�̉ł������悤���B  �@���A�u�����R�ω����_�����v�́A�]��ʎO��_�Ɛ��O�ʎO��_�̓�Ђ�������B�_�u�b�Ă���Ƃ���邪�A�������Ƃ���������Ȃ��A���炭���Ȃ��Ƃ���Ђ͂������̂��낤�B�����łȂ���A�킴�킴�͕Ӎ��O��ЂƂ͂��Ȃ����낤�A��Ђ����Ȃ�O��Ђ����ł����ł͂Ȃ����A�͕ӈȊO�ɂ��~�~���O��Ђ�����������A����ȎЖ��ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B�ԑq�͉͕ӈȊO�́~�~�̒n�Ȃǂ��܂ލL���n�悾�����Ǝ��͑z�肷��B����ɐ��O�ʉ͕Ӗ��_������B�����̎Ђ͌��݂̂ǂ̎Ђɓ�����̂��낤�B �@�����_�Ёi���ߎs�������j�̋����Ђɂ��O��_�Ђ�����B���̒n�����邢�͓ԑq�����������킩��Ȃ��B�ǂ����ŏ����Ă��邪�A�쑽�̋{��_�Ђ��w�O�F�{�u�x�͎����ЁE�O��_�Ђɔ�肵�Ă���B�O��Ђ͉��Ђ��������͂킩��Ȃ��B�ǂꂪ�����Ђ��͂킩��Ȃ����c����M����Ή͕ӂɂ������Ǝv����B �@�c���{���͒��H�ł悭�ǂ߂Ȃ��B��ȋL���͒��̈ݑ܂ɔ[�܂��Ă��܂����A���N���H���c���Ă��ꂽ�����є�тɓǂ�ł�������͂Ȃ��̂����A�O��͂ǂ��� �͕ӒJ�͂܂������Ȃ����A���̒J�Ԃ����ł͈�̋��͍���قǂ͍L���Ȃ��B�͕ӂ̓J���x�E�J���i�x�A�Â��̓R�[�x�ƌĂ�ł���B�_�˂��Ƃ�����������B���邢�͂��̎O��Ђ̐_�˂����m��Ȃ��B �@���ׂ̕��E�Ԗ�̒J�͎O��ł��邩�ǂ����͂킩��Ȃ����A�w�����S���x�͎O��Ɋ܂߂Ă���i���}�Q�Ɓj�A���͑�Y�����̑S���A���̕t�����܂Ŗ{���͎O��̒n�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B�C�����щz���Ĕ����E��ӂ���A���邢�͍��������ꕔ�܂܂ꂽ�����m��Ȃ��B �@�����Ђ̎O��_�Ђ�����̂�����A�����S�̂����ɂ͉��炩�̂��Ȃ�̓ԑq���������A�����Ƃ̂Ȃ���[���n�ł��������Ƃ͂܂������Ȃ��B�����łȂ���A����Ȗ��̐_�Ђ͂Ȃ����A���͂����̕����Ƃ͍l�����Ȃ��A�����̕����������������Ɏc��킯���Ȃ��B���q���㒆���ɂ܂ʼn����Ă���Â̓ԑq�̎c�荁���Y���Ă����Ƃ��l������B �@�O��A����������O��Ȃ̂ł͂Ȃ��낤�A�ԑq������������A�O��E�O��Ђ�����B�����S�O��́w�a�����x�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��A�c�������Ɍ�����B �O��Ƃ����n���͒O�㒬�ɂ����邵�����s�ɂ�����B�����L�^�ɂ͎c���Ă��Ȃ����n�������݂ɂ܂Ŏc���Ă������A�����������ɂ��ԑq���������ƍl������B �@�c���ł͉����S�̋㋽���L���Ă���B�������������珇�ɏ������ׂĂ���悤�ł���B�u�y���E�������E�O��E������E�c�����E�}�C���E�u�����E�L�n���E��狽�̏��ł���B�w�a�����x�����̏��ɕ���ł��邪�A�O��͂Ȃ��B�����琼�ւ������A��k�����邩��A���̏ꍇ�͓삩��k�֏��ɕ��ׂĂ����悤�ł���B������O��͍������̐������k���ł���B�����͑�����Ɨ]�ˋ��ɐڂ��邩��A�k���ł���B�������̖k���ɂ������B��͂��Y�����ɂȂ�B���邢�͌��݂̕l��k�z��������܂܂ꂽ�����킩��Ȃ��B �@�c���̖{���ɂ͎O��͌����Ȃ��B���̕��ɔ[�܂������A���邢�͏��߂��疳�������̂ǂ��炩�ł���B���Ԃ���Ă��Ȃ������B�Ƃɂ����{���ɂ̓~�̎����Ȃ��B �̂͊m���ɂ������̂����A�Ƃ��������ړI�L�O�I���j�I�ȋ����ŁA���̎��̂����������Ă����̂����m��Ȃ��B�����������{�������H�œǂ߂Ȃ������ŁA�{���͎u�y���Əd�Ȃ��Ă��Ȃ��āA�����Ă��Ă������̂Ȃ�A�L�ڏ������猾���āA�O��ɂ́A���݂͕̉ӁA�����A����A�͖؉Y�A�u�y�A���q�Ȃǂ��܂܂ꂽ���ƂɂȂ�A�u�y���͐t�R�Ɛ��������ƂȂ邱�ƂɂȂ�B ���Ԃ�u�y���̑O�g���O��ł͂Ȃ��낤���B���u�y�ƎO����������Â���������������A�O��͎u�y�z���������ꂽ�A�Ñ�ɂ��升���̎��オ�������̂����m��Ȃ��A �@�u�y�̌Ö����h�z���m��Ȃ��B�������h�z��̓]�a���Ƃ����̂Ȃ�A�u�y�����h�z��̓]�a�ł͂Ȃ��낤���B �@�Ñ�̋��Ƃ����̂�����A���ߎ���A�����ɕ`����Ă���̂͂���������ԂɌ�̕������̂��̂Ƃ킩�邾�낤�Ǝv���邩���m��Ȃ��B�������O��͓ԑq�ŗ��ߎ���ɐ�s����剻�ȑO�̐��x�ł���A�������������̂悤�ɒn�}��ɏ������߂�y�n�Ƃ��ĕ\���ł�����̂��������B�Ñ�̋��́A�������ɐ�s�����ԑq�������ł��낤���A���͌\�˂ňꋽ����������̂ł���B��˂Ƃ����̂͌��݂̊j�Ƒ��̂悤�Ȏl�l�قǂ̂��̂ł͂Ȃ��A�ˎ���g�b�v�ɎO�`�l����A���n�����łȂ��A�Z��₻�̑��̐l�X�����������������t�߂ɓ������鐶�Y�̂��邢�͎Љ�̍ŏ��̈�P�ʂ��Ȃ���悤�ȑ傫�ȉƑ��A���݂Ȃ�Ƒ��Ƃ͌ĂȂ��傫�Ȑl�̏W�c�ł���B�����҂ɂ��Γ�\�l���炢�ƌ�����B ����������Ƒ��\�ňꋽ���������̂�����A���݂̑��Ƃ����R�ȑ����Ƃ��Ⴄ���ł���B�����������l�ňꋽ�Ɛ������̂ł͂Ȃ��낤���B�l�����̂悤�ɏォ��g�D�������̂����ߍ��Ƃ̋��ŁA�y�n����������̂ł͂Ȃ��B���L�n�͂Ȃ��y�n�͑S�����̂��̂ł��邩��A����ɓy�n���x�z����K�v���Ȃ��A�ʂɂǂ��ł��������̂̂悤�ł���B�S�̋��͖��m�ł��邪�A���̋��͕ʂɂǂ��ł��悩�����ł͂Ȃ��낤���B���⎑���̐��Y���̊Ǘ��̂��߂ɂ͂�����x�͂܂Ƃ܂��Ă����ق����s���������ł��낤���A����Ȃ�n�}��ɕ\���\�����m��Ȃ����A�g���ŕ\���ł���قǂɖ��m�Ȃ������肵���������{���ɂ��������ǂ����͂��Ȃ�������Ƃ��v����B  �O��ɐ������܂܂�Ă��邪�A����͎c���{���ł͎u�y���Ɋ܂܂��B������u�y���ł���B�}�C���͗R�ǐ�̐�����i�̂��̓c�����ł͘a�]�̂�����j�Ɖ��̊����i�}�C���Ó��j�͊ԈႢ�Ȃ����A��Y���������͂悭�킩��Ȃ��B�쌴�E�����i�����n�}�ɖ}�C�A�����̖���������B���̏��������m��Ȃ��j�E�O�l�̊����Q��ɎQ�����A���������L����R�W���͊܂܂��Ǝv���邪�A���̂ق��͂킩��Ȃ��B �@�c���͖{�������ƁA���̐�ɂ��鋽�����L�����������̕����Ƃ͈Ⴄ�l�̎�ɂȂ�Ǝv����B����������قȂ�̂����m��Ȃ��B���҂̊Ԃœ��ꂪ�Ƃ�Ă��Ȃ��B���邢�͎�炸�ɂ��̂܂܂ق����炩���Ă���B�����̎c���̕ҎҎ��g���悭�킩��Ȃ������̂����m��Ȃ��B�㐢�̎j�Ƃ����ɏh��Ƃ��Ďc�����̂����m��Ȃ��B �c�����̂ɖ���������̂ŁA���̎j���݂̂������ɋ��𐄒肵�Ă����͖̂����ł���B�{���ł͉͕Ӎ��O��Ђ��u�y���Ɋ܂܂�A�O��̋L�ڂ͂Ȃ��悤�ł���B���Ƃ͋�z�����Ă��炤������Ȃ��B ���̂悤�Ȓn���͎c���Ă͂��Ȃ��i�͕ӌ��̏����ɃW�L�W�L�����邪�W�����邩�ǂ����͂킩��Ȃ��j�B �@�Y����Ղ̒b��F�͂T���I�����ɂ����̂ڂ���{�C���ŌÂƌ�����B�u�S�̌ܐ��I�v�Ƃ�������A�`���ł����悢�搻�S���n�܂����Ƃ����A���̍��̂��̂ł���A�V�������S�Z�p�������Ă����B���Ղ����S�N�͌Â��B�Y���̍��ł���B����ȂɌÂ�����̓ԑq�Ȃ̂��낤���B ���������̈�Ղ͉�������ȕ���z�肵�Ȃ��Ɛ������ł��Ȃ��Ǝv���B�܂��O�֎Ђ��ԑq�ƊW����̂ł͂Ȃ����낤���B���̒n�̎��͂ł͂Ȃ��Ǝv���B �Y���`���͗Y���̍��A����ɂ͖L���_�̈ɐ��J�����A�O�v�E���v�q�̘b���Y���̍��Ƃ����B�Y���̍��ɉ����O��ŋN�����Ă���B���炭�O��̐V�Z�p�ɂ�鐻�S�̍ĊJ���ƊW�����邾�낤�B �@�q �@�S����邽�߂ɂ͔���ȐX�т�K�v�Ƃ���B�S���P�g������낤�Ǝv���Έ�R�ł͑���Ȃ����낤�B���͂̎R��S���ۖV��ɂ����炢���獻�S�������Ă��A�����S�͍��Ȃ��B������S�̓ԑq�ő�X�I�Ȃ�����͒����͂Ȃ��A��͍r�ꂽ�R�������c��B�����Ă܂��R�Ɏ����������Ă���Ǝn�߂�B���R�Ƌ������Ȃ��ƒ����͂���Ă����Ȃ��������낤�B �]�ˎ���̉��o�_�̃^�^�����S�̋L�^�ɂ��A�P�F��3.300ha�̎R�т��K�v�������Ƃ����B����Y���E����Y���Ƃ��ɂ��ꂭ�炢�̍L���ł���B��Y�����S�̂łQ�F�ł���B�S�͂���Ȃɂ������̐�L��K�v�Ƃ���A���݂̓S�H�Ƃł����������A�l�I�ɂƂ����������Ȓn��̏W���⒆���̍����ŃR�\�R�\�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��A����ȑg�D�����Ƃ̃o�b�N�A�b�v���z�肳���̂ł���B �@�A�����J�����Ȃ�̐A���n�J�����̔_�Ƃ�ыƐ�������Ɠc�����R�т��r�Ȃ�Ƃ��A�؋��ō�������H�͂悭�Ȃ邪�A���̉���ɂ���c���R���r�����ƂȂ�B��Y�����͌��݂͂��낤���č��y�̍r���H���~�߂Ă���悤�Ɍ����镔���������B���������܂ł����낤���B �Q�P���I�͂�������ƍ��{����l�������Ă����Ȃ��ƁA���������I�C���`�L���������[�\�[�ɕt�������̂��������A�������`�������摜���O�Ɍ�����̂��낤���B����Ȃǂ����̓G�����U�߂ė���܂ł��Ȃ��A���̂܂܂ł͎��ł��ĖS���ł��낤�B

�@�q ����ȕ�������Ƃ͒m��Ȃ������B�I�z�͍��쏗�z�̔I�z�_�ЁA���Ɍ����S�������̔I�z�Ƃ����n���Ɠ����ŁA�H�z�E�I�z�̓j���E�Ɠǂ�ł���A���z�Ƃ��@�z�ƁA���邢�͔��z�Ƃ��l�E�ȂǂƓ����n���ł���B��Y�����ɂ����z���������B�i���\��N�Ƃ����A1440�N���낤���A���̍��܂ł͐Ԗ�̓j���E�ł������B�����̎Y�n�������B���̕x�����H����������̂��낤���B�����Ƀ��R�u������B���t�Ɠ������낤���B��Y�����͐���̎Y�n�ł��������낤�B  ���N�����ł͂Ȃ��N�������Ɠǂނ̂��Ǝv���B�Ր_�͖��X�_���邢�͍r�_�Ƃ���B�Ԗ�ɂ͊≤�_�ЂƂ����̂�����悤������ǂ��A�ǂ��ɂ���̂��킩��Ȃ��B������ނ̂��Ƃ��낤���B�N�����ނ�����A��͕̉Ӓ��̊�ÐX�_�ЂƂ����A���̂�����͊ނ��J��̂������悤���B�Гa���ł���ȑO�̔֍��ɂ�����Â��Վ��̋L�����c���Ă���悤�ȎЖ��ł���B ���N�����ł͂Ȃ��N�������Ɠǂނ̂��Ǝv���B�Ր_�͖��X�_���邢�͍r�_�Ƃ���B�Ԗ�ɂ͊≤�_�ЂƂ����̂�����悤������ǂ��A�ǂ��ɂ���̂��킩��Ȃ��B������ނ̂��Ƃ��낤���B�N�����ނ�����A��͕̉Ӓ��̊�ÐX�_�ЂƂ����A���̂�����͊ނ��J��̂������悤���B�Гa���ł���ȑO�̔֍��ɂ�����Â��Վ��̋L�����c���Ă���悤�ȎЖ��ł���B���邢�̓N�������̓N����ł��낤���A�����ɂ��C�����N�����z�R�̂��Ƃł��낤�A���Ȃ킿�ǂ�����{���͍z�R�̎��_�ł��낤�Ǝv����B ��̏��{�ߎq���̕����ɁA �@�q �@�u���Ԗ�m�N���@���݃m�Ԗ�n�����̎����m�����j�V�e�@���I�����m�l�Ԗ�n���j���e�n�e�y�n���J�L�c�გ�샊�@�ȃe���˃��ڃV�^�����m�i���v�ƋL���A���̊J�c�_��n��r�_�Ƃ����J���Ă���̂��A���݂̒m����Ղɗאڂ��閸�X�i�ނ�����j�_�Ђł���Ɠ`���Ă��܂��B �@���̖��X�_�Ђ��K���J���邲�_�̖̂ؑ��́A����ɂ́A���I�����J�������C�q�e���ł���Ƃ������Ă��܂��B�@  �w���ߎs�j�x�́A �@�q ��͂薃�C�q�͎Y�S�Ɗւ���Ă��邱�Ƃ��킩��A���C�q�͂܂����ۂƂ��Ă��悤�ɁA�}���R�Ɠ`����Ă��邪�{���̓}���R�ł��낤���B�@���������Ɉ��u����Ă���l�V�����̑����V�����w�Ɂu�S�t�}���Áv�̖������邻���ł���(�}���������ł��邪�A�p�\�R���ŕ\���ł��Ȃ����ł���)�A�}���R�͓S�t�Ɩ�����Ă���B�w�d�����y�L�x�K�یS���ŎR�Ɉɓ��u�N���ǔ�A�L�ɒb�l�V�Ö����A�I�ɘ`�b���V�Ö��Y�B�}���̂��҂͓S�W�Ƃ݂Ă悢�悤�ł���B�����߂̍���ێq�R�Õ��̃}���R�����Ԃ�}���R�ł��낤���Ǝv����A�v���l���O���̏��z�����R�k�[�̈ɐ��_�Ђ̋����Ɋێq�_�Ђ�����B�����Ђ̖��Ǒ��_��(���ߎs�ۓc)�̃}���������ł��낤�B�}���Ƃ����͉̂����䑶�m�ł��ˁB�S���Y�ݏo���Z�p�Ƃ����������Ɗւ��悤�Ȃ��̂͂悭���т��Ă���B  �@�q �`���ɕ���Ă������Ȏ��ɂȂ��Ă���悤�ł���B���݂͊ۓc�_�Ђ͒T���ǂ��Ȃ��悤�ŁA�Ўi���䎁�̑c���J��͎̂ʐ^�̈ɓ��_�Ђƈē��ɂ͂���B���㉮�̒��ɂ͓�̃z�R���������āA���̑傫��������א_�ЁA��O�̏������̂��ɓ��_�Ђł���B����T���͕��߂ɂ����邪�A�|��_�Ђ̂��̍��䎁�ƊW�����鎁�������m��Ȃ��B �}���͌��X�͞���i�T���X�N���b�g��j�ŁA�P�ɖ��Ƃ��Ă��B�Ȃ��j������������ĂԂ̂��͂킩��Ȃ��B ����T���̃T�N�������邢�͍��̖������Ă�����˂ł͂Ȃ��ċ����ƊW�����邩���m��Ȃ��B �@�����_�Ƃ����ΐ��R�Ƃ������z�͓��f�f��ł����߂����̂�������Ȃ��B�C���D���o�Ă��ē얳�������F�Ə����ꂽ�̂ڂ肪�������Ă���A����ȉf��̏�ʂ������q������̋L��������B�������̐_���O�̂��`���Ƃ�������A�ǂ����x���Ƃ���������ɂ��̒n�Ɋ������ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���Ǝv���邪�A�����͂��Ɖ̌b�݂̖{�̐_�Ɣޓ��͍l�ւĂ�炵���Ƃ����c���j�͏����Ă��邪�A�ޓ��Ƃ����̂͋�����̓k�̂��Ƃł��邪�A�b�艮�̖{�R�łȂ��������ƍl���Ă����悤�ł���B�����_�͂��Ƃ��Ƃ��G��_�ƌ�����͋����B�ޗǂ̑啧������ނ�F�������̋Z�p���͂łł����ƌ�����A���厛�̒���͎���R�����ł���B�G��_���Ƃ������Ƃ������Ƃ��Ƃ����͋�������낤�Ǝv���B���������łȂ���Y�����ɂ͔����_�Ђ��{�_�Ђ͑���(����ɓV�_�ЂƓ��g��)�B��ɐ��a�����̎��_�ƂȂ������ߕ��_�ƍl�����̂ł��낤���A���a�������˂̒n�͐ےÂ̑��c���R�̒n�ł���B�w���̐_�̑��Ձx�́A �@�q �u�c�F���̑�_�����̍ŏ��ɂ͒b��̐������ďo���Ȃ��ꂽ�Ɠ`�ւ���B�������Č�_���͐_��Ȃ�����ł������v �@���c�͉F���̐_���b��_�ł��邱�Ƃ��q�ׂ�ƂƂ��ɁA�ߑ�܂łÂ����F���̍גj���̉̂̎��̒��ɁA�u�ЂƂ߂̐_�v�Ƃ����ꂪ�ǂ݂��܂�Ă��邱�Ƃ��w�E���Ă���B�ЂƂ߂̐_�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��A��ڂ̐_�̂��Ƃł���B�F���̐_�͓V�ڈ�_�ł��������Ƃ��Î�����Ă���B�@ �@���͊e�n�̎Y�S�W�c�������Ă����Ƃ��l�����邱�ƂɂȂ�B��{��Ќn�ƒO��n�̏��Ȃ��Ƃ���̎Y�S�W�c�̏o����������̂����m��Ȃ��B���҂ɂ͐e�q�̊W������̂��A�Z��W�Ȃ̂��A���l�̊W�Ȃ̂��A���̂Ƃ���͂킩��Ȃ��B �@���͈��g�D�̒������u�ݕǂ̕�v�ŗL���ȕ��p�A��������ʂ��Ă���B���̌��������Ɉ��g�L�O�قȂǂ�����B���蓹�H�̐�̏W�������ł���B�U�U���l�ƂP�U�O�O�O���̈⍜�������A���Ă����B�ፑ�Ɛ푈�̌�����ڂ̓�����ɂ������ł���B�ߋ��̖S��ǂ���������������{�ł��邪�A��x�Ƃ��肩�����Ă͂Ȃ�܂��B  �@�q �]���āA���C�q�e���͐������q�ٕ̈��Ƃ���邪�A�L�I�Ȃǂɂ͒O��Ŏ������Ă��Ƃ������悤�ȋL���͌����Ȃ��B�O�ゾ���ɓ`���`���ł���B�O��ɂ̓}���R�E�}���R�E�}���R�ƌĂ��������B�Ɋւ��l�������̂ł��낤�A���m�ɂ͂��Ԃ�}���R�ł��낤���A������I�̖��C�q�e���Ƃ����̂ł��낤���B�[�I�ɏ����A���l���̖��C�q���S�����������ł����̂ł���B�����ƊW�̂���l�X�̂������ɂ͑��������ł��낤���A�V�c�Ƃɂ��A�����łȂ��҂̂Ȃ��ɂ������̂ł���B�����V�c�ƂɂȂ����l�̐l���ł��邩�̂悤�ɍl���邩�烏�P���킩��Ȃ��Ȃ�B�����̖��C�q�Ƃ����c�q�͂��̐l�ȊO�ɂ������邪�Ȃ����̍c�q�ɂ����̂��͂킩��Ȃ��B�����j���ƊW������̂����킩��Ȃ��B �ޗnj��k����S�����������ɂ��鍂��R�^���@���y�@��2�@���т̓������B�w���E��S�Ȏ��T�x�ɁA �@�q �@���s�j�S���䒬�Ɂu �ޗnj��̒O���̒n�сA�g�쒬�Ɠ��g�쒬�̊Ԃ̓������̐X���ł���B�o�_�����y�L�_��S�ɉΎ��(�o�_�s�F�ߎ蒬�E�Ր_�����ʖ�)�A�z�����ƌĂԂ̂����m��Ȃ��B���S��{���͕ӂ� �F��S�_�����ɂ����Ж��_��������B�q�����̃��r���ӂ��Ă���B �@���邢�͖{���ɂ���������ƃq������  �@ �|��S�̖��̌��ƂȂ����̂����邢�͋t�ɒ|��͒n���Ő_�Ж��͌ォ���m��Ȃ����A�_���R�Õ��Ƃ����Q�O�O���[�g���ɋ߂��O����~���̂����߂��ɐ_�Ђ��������Ă���(�ʐ^�ł����A�������ĉE���ɋ���Õ�������B������������Ē���܂łR�O�O���[�g��)�B  �@�|��̓^�P�m�ł͂Ȃ��A�^�J�m�ƓǂށB�^�J�k���낤�B���߂̍���Ɠ����ł���B ����O���͍��R�Ə����ăJ�O�R�Ɠǂ�(���t�W)���獂�̓J�O(��)�̂��Ƃ��Ƃ���Ă���B�|��_�ЂƂ͉��ł��Ȃ��A�Đ_�Ђ̂��Ƃł��邩���m��Ȃ��B���Ƃ�����A��A���I�A�|�A�x�A���A���v�A �@�����͂��Ċ��������ĊC�^�Ƃ̊W���ŋ߂͒��ڂ��Ă���邪�A��������͂�{���͋������W�������ł͂Ȃ��낤���B�����łȂ��Ɛ��S���A�O�g�匧����闝�̖��E�|��Q�A�����Ă��̑��q�́c�A����̎j�Ƃ͋����𒍖ڂ��邾�낤�B�Ԗ쒬���́A �@�q ������Ȃ��B�|��E����͂�͂�����n�̖����Ǝv����B����̓J�O���Ƃ��ǂ߂�A�|��Q�̓J�O���Q�ł��邩���m��Ȃ��B����ȃA�z�Ȃ��Ƃ��Ǝv���邩���m��Ȃ����A�L�̐�̌n�}�ɂ͑���������B����ɂ��A�|��䔄�|��×R���{�����|�哛�ؐ������|�ދ��䔄���i��ڂ̓V�c�E���m�̔܁j�ƂȂ�B �|��䔄�̑\�����ދ��䔄���ł���B���ۂɂ��������l���������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��ł��낤�A���̂悤�Ȑ�c�Ɋւ���`�����������Ƃ������Ƃł���B�������̂悤�ɂ��������������Ă����Ƃ������Ƃł����āA���������͐_�l�ł����ďd�����ē����_�l���o�Ă��Ă����ɕs�v�c�Ȃ��Ƃł��Ȃ��B�J�O���Ƃ����͓̂���̂��Ƃł���B���̐_�l�Ƃ��Ė�̌`�ɂ����J���Ă����Ƃ������Ƃł���B�|����Y�܂ꂽ�J�O���P�͖{���͒|�ł͂Ȃ��A�����Ȃ킿�J�O����Y�܂ꂽ����P�ł������̂����m��Ȃ��B �^�J�m�䔄�ł���̂ɉ��̂ɖ������Ē|��䔄�Ə����̂��ƕs�v�c�Ɏv�������������̂ł͂Ȃ��낤���A����͒|���琶�܂ꂽ������P�������͂�|��Ə����Ȃ��Ƌ�����낤�ƁA�����������̂����m��Ȃ��B�|�T�P�̗V�т����m��Ȃ��B�������������`���͎c���Ă��Ȃ��B���n���ɂ��Ȃ��B�������|��䔄�Ƃ���������I��ł���̂͂��邢�͔ޏ��͂�����P���ƒm���Ă������߂Ȃ̂����m��Ȃ��B �@�Жڂ��G�艤�̐��m�ɒO��̎l�Q���ł��`��������B���t�|�Q�ƒ�P�E�̋ÕQ�E�~��Q�A��Q�͂Ƃ����������̖��������ƊW���閼�Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B �@�哛�ؐ������̓��͒Ԋ�S�̂��Ƃł��낤�B���̂�����ƖؒÐ�̂�����͉����O��ƊW������ł��낤�B�O��͂��̕ӂ�܂ŒO��ł͂Ȃ��������Ƃ��v����B�Ⴂ�R����z����Ƒ�a���A���̋��܂ł��O��i�O�g�j�ł����������m��Ȃ��B�܂��A�z�Ȏ����������Ǝv���邾�낤���A���̐V���L�������ĉ������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���łɏ����A�O��i�O�g�j�̃J�O���P�ɂ��Ă͂��������������B�w�R�w�����y�L�x�핶�u�ΎЁv�̒O�g����  �@�_��͕X��S�̎����ЁE�_��_��(���ʐ^)�ł���Ƃ�����B�ǂ����ŏ������Ǝv�����A���Ɍ��X��S�X�㒬�� �@�K�c�S�����Ђɂ��_��_�Ђ�����B�Ր_�͈ɉÖ�����ł���B�T���s�{�O�����{��_��(���ʐ^)�����ꂾ�Ƃ����B�w��K�c�S���x�́A �@�q �w���s�{�̒n���x�́A  �@�q �_���̓J���m�I�ƓǂށB �БO�̈ē��ɂ� �@�q �Ր_�͈ɉ�Ö�P���A�_�c�ʖ��̓�_���J��B ���Бn���͕����V�c���N��(���Z��`���Z��)�R��Ɉɉ�Ö�P������߂��̂��N���Ƃ���A�Â��͐_��R�Ə̂����쎮�ɂ����_��_�Ђɔ�肳���B�܂��_�c�ʖ�(������_)�͋Ԗ��V�c�O�\��N(����)�ɉF�������{���_��R�R���ɑJ���J��ꂽ�Ɠ`����ꍡ�ɎВn�����Ƃ����B�V���ܔN(�����)���q���G�Ɣg����G���̍���̍ۗ��ЂƂ��Ď����A���̌㗎���s�삪�������̂ŁA���ێl�N(��Z�l��)�R�[�̌��ݒn�ɎГa���ڂ���_�����킹�J��A���̂��{��_�ЂƉ��߂��Ɠ`������B�ɉ�Ö�P���͋��s�����(�}�})�_�Ђ̍Ր_�ʈ˕P���̕�_�ł���A����ΐ_�ЂƊW�[�����Ղ̍s��͎��q�N����d�ɎQ�����Ă���B�@ �p����{�n���厫�T�́A �@�q �@�q �w�|�敨��x�ł́A�|��̉��́A�������̑��A���邫�A���邢�́A���ʂ��̑����Ƃ���Ă���B �w�Î��L�x�ɂ��A�O��̒|��䔄�ƊJ���̊Ԃɔ�×R���{����������A���̎q�ɑ哛�ؐ������Ǝ]�����������A�哛�ؐ������̖����ދ��䔄���ł���B  �����̓^���l�ƓǂށB�����̃^���A�������P���̃^���V�Ɠ����ő��̂��낤�B�l�͒��N��Ńj���Ƃ������̂Ƃ����B �w�|�敨��x�ɂ͎Ԏ��̍c�q�Ƃ����̂��o�ꂷ��B�Ԏ��͍��l���̒n���Ɠ����ŃN�����`�Ɠǂ�ł���B����͎��͖{���̓N���W�Ɠǂ݁A�I���`���낤�Ǝ��͎v���Ă���B�i���邢�̓N�����ő匊���̂悤�ɍz�R���j�A�����_�ł���A�����炭�{���͑��z�_�ł��낤�B�Ԏ����͋����_���J��Ƌ��ɑ��z�_�M�������Ă����ƍl���Ă����悤�Ɏv����B����Ȃ��ƂŐ���Ƃ������₩����P�̕���ɂ��o����˂Ȃ�Ȃ������̂ł͂Ȃ��낤���B  ������P�̕���͕��ʂɂ͈鍻�R�̉H�ߓ`���Ɠ����V�l���[�^�ɕ��ނ���邻���ł���A����Ȃ��Ƃ͂��܂��猾���܂ł��Ȃ������ł���B�|��ƈ鍻�R�͓����|���̐���ƌ��ł���B��������̕ʃo�[�W�����Ȃ̂����m��Ȃ��B�V�̉H�߂�s���̖�Ƃ������A�C�e�������̕���ɂ͌�����B�Y�����Y�Ƃ��A����Ƃ��Ȃ��肪���肻���ł���B �@������P�͉����r�����Ȃ��閧���߂Ă������Ɏv����B ���c���j�����������Ă݂悤�B �w�̘b����x�ɁA �@�q �w�C�_�����x�́A �@�q �@�@������t�ɐ���Ēd��݂��Ĉ��u���B���̊Ԃɛ߂ɔt���ɖ��Ă�B�X���P(�݂�)���ՂւĒu���Ζ��P�̓��ɖ��B���̔@�����ƎO���юl���щ]�X�B�@ �w������Ђ߁x�́A �@�q ���c�͂�����P���{���͑��z�_���Ƃ������𗝉����Ă��Ȃ��̂��낤���B���x���ǂݕԂ��������������͂ɂ͏o���Ȃ��B����Ƃ����̎q�͓V�c�����Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邩��ƁA�m���Ă͂����������Ȃ������̂��낤���B���̌�̌����ł�������P�z�_�Ƃ�����̂͊nj��ɂ��Ă����Ȃ��B����ȂɌÂ����ɍ�����������Ƃ͍l���Ă��Ȃ����낤���B ����|�̐ߊԂ���O���̏����q�Ő��܂�āA�ޏ����g�₻�̎��͂܂ňÂ��Ƃ���Ȃ����薞���Ă����u���̂����͈Â����Ȃ����薞������v�u���݂��Đ��炩�ɂĂ��l�v�ł���A�ς��Ɩ����肪������悤�ɉe�ɂɂ��Ȃ�B�����҂ɋ��߂����́u���̌�̔��v�u�H���̋ʂ̎}�v�u�Αl�̔�߁v�u������̋ʁv�u���̎q���L�v�S�������镨�ł���B���邢�����̌��̐��E�A���čs���B���̓s�̐l�Ǝ���͌���Ă��邪�A�ޏ��z�_�A���邢�͌��_�ƍl������͑��ɂǂ�ȉ��߂��ł��邾�낤���B�w�C���L�x�̂悤����̗����琶�܂ꂽ�Ƃ��Ă������ŁA���◑�N��ł̓A���ƌ������������A����͓��̂��Ƃł���B ������P�͊q��P�Ƃ��q��P�Ƃ��������B����Ȋ���������ƐV���̎n�c���E�q�������v���N�����B�J�N�L���Z�C�Ɠ��{��ł͓ǂ܂�Ă��邪�A������P�Ƃ͂Ȃɂقǂ��̂Ȃ��肪����̂ł͂Ȃ��낤���B�ނ������ł���A�̂�����ʂ�������Ƃ����B �q�����̋����͓��{��̃R�\�ŁA �q�����̓p���N�k�C�Ƃ��q���c�R�Z�Ɠǂނ����ł��邪�A�����͖{���͏��E�n�̈Ӗ��Ŏn�c�̈Ӗ��A�]���ĉ��̑��̂ƂȂ����Ƃ����B�q�̓A���ő��z�̂��Ƃł��邻���ł���B�헌�̎�I���ɂ��Ă����������A���N�̌Â����͂��ׂđ��z�_�ł���B���{�������ł���B�ʂɓV�c����Ɍ��炸�A�V�c�Ƃ͐��蓾�Ȃ������e�n�̍����̎n�c�����ׂĂ��̂悤�ɓ`�����Ă������̂Ǝv����B������|��P�n��̒O��̍����A�O��̉��Ƃ��낤���A������n�c���͊q�����Ƃ��Ȃ��悤�Ȑl���Ɠ`�����Ă����Ǝv����B���闝���ŏ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��A�ނ͑�N��ڂƎv���邪�A�������̉��̌n��͂����`���Ȃ��̂ł���B��a�ɖ��E����Ă��܂����̂��낤���B�ދ��䔄���̑��݂ɂ���Ă��Ă͑��݂������낤�Ǝ�̑z�����ł���Ƃ������炢�ł���B �w�O���⎖�x(��R��)�Ŗ�҂̋��v�{�͉���Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B �@�q ��Ȃ����Ƃɐߌ��̖ڂ����������킹�Ȃ����A�E���R��������v��������B���N�O���̂Ƃ������l���ȏゾ����ǂ��A���̎n�c���`���� �@�n�c�̐��܂ꂽ���͐F�Ƃ����F�����Ă����A���Ԃ��̐F�Ȃ̂łȂ��낤���A���邢�͋��̗��ő��z�_�Ƌ����_�����т��Ă����悤�ł��邪�A���̌o�H�����܂������������͉̂Ǖ��ɂ��Ă��Ȃ��悤�Ɏv���B�悭�킩��Ȃ����ȉ��͎��̐��ł���B ������P�͖{���͊q��P�łȂ��낤���Ǝv���B����P����A���Ȃ킿���z������_�i���������̂�������P���Ǝv���B�_���L�ɎO�֎R�̐_���O�h��ɉ����Đ���ɑ��ǔ䔄�̃z�g����˂����A�����Đ��܂ꂽ�̂��x�o�����Ljɐ{�{��䔄�Ő_���̐��܂ł���B�O�h��A���Ȃ킿�Ԃ�����A�ޏ��̊q����������z�����̂��Ƃł��낤�B�O�h��Ƃ��q��Ƃ��ĂƎv����B�q��琶�܂ꂽ����q��P�Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B �����J�O�Ƃ����̂͂��ꂪ�z�̒��Ō���P���Ă������߁A�q�ƌĂƎv����B���Ɗq�Ɠǂނ̂����N�̊w�҂̏���������ǂ�ł������������̂ŁA���{��Ɠ����悤�ł͂Ȃ��������Ɛ������Ăł͂��邪�A�q��͖{���͑��z�����������̂ł��낤���A�������̐_�Ƃ��Ȃ��Ă������Ɛ��������B�_���L�̕��ł́��^�^�����䔄�ƂȂ��Ă���̂��A������P�`���̂�����P�ɂ�����B������P�͂܂��^�^���䔄�Ȃ̂ł��낤�B �l�ނ̐_�l�͌Â��͓V�̐_�l�A���z�̐_�l�����ł͂Ȃ������̂��Ǝv���B�����������̂���₪�Đl�ނ��������g����悤�ɂȂ�Ƌ����̐_�l���h�����Ă����B����ɔ_�k�_�����̂̂��ɔh�����A���ł͉��ł���ʂ�͉��̐_�l�ł�����悤�ɂȂ����B�̂ł͂Ȃ��낤���B������Â��k����ׂđ��z�_�ƂȂ��Ă��܂��B������Ƃ����ĉ��ł����z�_�ɊҌ��ł���̂��ƌ����A�����P�������ł��Ȃ��āA���̎��㎞��ɉ����Ă��̐_�̐��i���l���Č��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���Ǝv����B �@���Ƃ��I���`�͍��͐��_�ƍl�����Ĕ_�k�̐_�ƂȂ��Ă��邪�A�Â��͋����_�ł������A�����ւ̔����瑐��̌����o�Ă���͔̂����ւ������_������ł���B����ɂ����ƌÂ��͑��z�_�ł������B�O�֎R�� �����悤�Ȑ��i�̕ω��͂�����P�̐g�ɂ��N�������̂��낤�B������P�͖{���͂܂������Ȃ����z�_�ł������A�₪�Ď��オ�����ē�������̐_�l�ɂ��Ȃ����Ǝv����̂ł���B �����������������m�Ȑ��b�͎c��Ȃ��B�J���Ă�����Ր_�̊W�Ȃǂ̔j�Ђ��炻��Ȃ��Ƃ��ސ������̂ł���B�ق̔j�Ђ��������A�S�̂��݂���Ȃ��Ƃ��x�e�����̊w�p���ɂ͂��������S�̂̕����\�Ȃ̂Ɠ����ł���B���݂͔_�k�_�ɂȂ��Ă��邵�A���Y�̐_�l�Ƃ����낢��ƌ䗘�v���������B �Ζ����������ł��낤���A���̂ق��̌Â����z�_�̓`���������_�X�����l�̐��i��̓]�����o�Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B���z���������_�k���ǂ������A�Ƃ��������Ȃ̂łȂ��A���������ߋ����o�Ă��Ēn�w�̂悤�ɐςݏd�Ȃ��Ă���B ���͖K�˂����Ƃ��Ȃ����A�w���O�g�鋫�̗��x�́A �@�q ��F�_�͂͂��ߌF��ɏZ��ł��āA���q�����Ɛ\�����ƎГ`�ɂ��邻���ł���B  �ɖ�_�Ёi�����S�����Ёj���������鏊�͌�̎R�Ə���ł����āA�ǂ�����čs�������Ɠ���ɂ߂�悤�ȁA�l�̋߂Â��������ꏊ�ɂ���B���͍�������ԂŊȒP�ɍs���邪�A���̓����Ȃ���Ζ����Ƃ�����߂����Ȃ�悤�ȏꏊ�ł���B�ʐ^�ł�������Ǝv�����_�ЎГa�������鋐��̉��ɂ���B���Ƃ��Ƃ͂����łȂ������������ɂ����������ł���B�w�����s�j��x�́A �@�q �@������͍L�����̈ɖ�_�Ђł���B�����ɂ́A�u���_�V�c�̌��O�g���喽�{�S�ɗ���@�b�P���̘[�ɋ{��z���V�Ƒ�_�@�f�����@���Ǒ��̎O�_�𐒌h���_�Ђɂ܂����v�Ƃ����`��������B �@�����̓`������݂āA���̒n���ɂ͌Â�����O�g���喽���q�ɂ��O�g�̕��肪�M�����Ă����ƍl������B �@ ��e�Ƃ����ΐ_�ˎs�����̌�e�̂�����ō̂��ԛ���������ĂԂ̂����A�ԛ���ƃJ�Q�͂��������肻���ł���B�����_�Ђ̌���ՁB����R�̌���_�Ђ���Ր_�̋ʈ˕P�Ɖ�Εʗ������}�����ł���B�Z���͍�����㍂��B�ǂ�������͂����������Ă���̂����m��Ȃ��B ����������͂���ŐV���Ƀy�[�W�𗧂Ă�\��ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �w�O�F�{�u(���V��)�x�ɁA �@�q �y���������V���Ձz(�Ԗ쑺�̎��A�쑽���̉�) ���������͒�ϒ��_�̊ĂƂȂ�(���ƕ���)�A���͞H����[���Ɏ���Ƃ��ӁA�}��\��������Ȃē����ɏ̂����B���c�l�N�F���钺���Ď����a�̏�q�ɐ����̉���������ށA���������̏�q�Ȃ�(�}�K���L)�A�Ő}�n��P���A��̐m�a���Ɉڂ�ɋy�тĔn��a�ǂɐ}�����ށA���n��o�Ĉ����ӁA��ɑ��}�n�̒�������ɉʂ��ēD����A����Ď��ɑ����˂�A�������}�n�̏o��~�ʂƁA���ꓙ�͐��̏d�ɓ`�̂��鏊�Ȃ�(�����W)�B�q�O�l����Z�𑊗��Ƃ��ӁA��������Ƃ��ӁA���������Ƃ��ӁA����̎q�ɓ��]����A���]�̎q�ɍO������A�F�}��P���A�O���ȉ��͔����c�X���ӂƂ��ӁA�Ԓ��]��ɉ��L�����ċ����̎R��}���\�ܑw�Ɏ���R���đ����ߔZ�W�ɂđ��Ԃ�s����A�O���͊W�ܑw�ɉ߂��Ɖ]�X�B�O�㋌�L�ɉ]�B�����S�u�y�̏��Ԗ쑺�͋��������̋��̂Ȃ�A���َɂ̐ՂȂ�Ƃč��c�ԂɎc��A�Wূɋ�����Ȃċ����̐}�O��ɑ����A�����̒O��ɋ��鍑�j�Ɍ��ւ��Ƃ��ւǂ��W�����W�ɖ��ɑ������ڂ�����B �@�y�t�^�z(�r�_)�@ �����̉��~�ՂƂ�����̂��A���݂���y���Ə����ƂȂ��Ďc���Ă���B���H���ւ̓o����ł���B�Â��͓V��@�̎��@�ł������Ƃ����B�����ݐ����߂̈����R�[�̐V���ɂ����y���͂�������ړ]�������̂ł���B  �ނ̕`�����G����Ղ��o�Ă����Ƃ��A�n����Ȗ�ȎU�������Ƃ����b�͑S���ɂ���B���߂ł͉~�����i���y�j�ɓ`���B �@���c���j�͐_���҂ق��ɂ��낢��ƒ����_���ɂ��ĐG��Ă���B�u�O������S����Y���厚�Ԗ쒌���v�̏������E���Ă���B �@�m���ɐԖ�̏������ɂ́A �����_���́A���߂ł͍���鉮�̉J���_�Ђ� �I�z�Ə��z�A�����Ɨg�����B�c�B�Ԗ�ƍ���ɂ͖����m���Ȃ������[���W������̂����m��Ȃ��B �@ �@��̑h�z��ԑq�ł����A�O�g�łق��Ɍ��n���l����Ƃ���A���Ɍ��X��S�X�㒬  ����Ȏ��������Ă��āA�܂����x������ȗ�ɏo������B�����ĂƂ��Ƃ��ƌ����̂��A�悤�₭�ƌ����̂��A�͂��ƐS�Â����B�^�^�����^�C��(�_�C���E�^�q��)���^�C(�����m��Ȃ�)�B��Y�����̕��A���̈��g�őS���I�ɗL���Ȓn���́A���Ƃ̓^�^���ł��������낤�B�e���r�h���}�`�o�̓G���̕��Ƃ���͂�{���̓^�^�����Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B �@���̖k���A���{�C�ɖʂ��鏊�ɓc��Ƃ����ڗ�������B�����͌��݂͋��t�̑��ł���A�����Ƃ����l�����Ă����Ȃ��悤������ǂ��A�k�̈Ɠ��i�Ɠ��j�Y�i���݂̍��n�p�j����ڂ��Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B�����ɂ͎ዷ���_�������܈ʂ̈Ɠ����_���������Ă����B���̎Ђ͋����_�̃N���W���J���Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B�c��͂�͂�^�^���ł���\��������B�����_�Ђ̋����ЂɎO���_�Ђ����邪�A����������_�Ђ����̕����ɂ��镽�Ƃ����n�ɂ������Ƃ����B �@�ł̓_�C���̒n�������ӂɂ��邾�낤���B����̂��A���̂����肪�n���̖ʔ������ŁA�Ƃ�����Ƃ�߂��Ȃ��Ȃ��Ă���B��Y�Ɠ��Y�B��������_�C���Ɠǂ߂�ł͂Ȃ����B���Ƒ�Y�͓����^�^�����ƌ������l�͂�������Ȃ��B���Ԃ��ŏ��ł��낤�B���������Y�͈ӊO�ɂ��l�����l�������������m��Ȃ��B�Ɠ����_����Y�p�_��Y�ɔ�肵���w��ьS���x�͂��邢�͂����܂ōl���Ă��������m��Ȃ��B�N���W���E�`�E�����������ƁB�����Ƃ���Y�͂��邢�͑��Y�Ŏዷ�̑����ƊW�̂���n�������m��Ȃ����B �Ñ�̂��̒n�̗��j�̕����Ɏ��ׂ͍�����Ȃ����������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̓��ɂ����@�������߂A���邢�͂��̐��͎�����邩���m��Ȃ��B

�c���ɁA�荿�O�֎���������B��Ƃ����̂�����̂��Ƃł��낤�A���݂������ł���B�Y������Ȃ�A�k�֖����R�̓����z�����i���̓g���l��������j���{�C�ɖʂ���O�Z�ˑ��炸�̉Y�ł���B  �w�O�㍑�����S���В����N�x�ɁA �@���葺 �@�@�@�������{�A���_�B�O�֖��_�ЗL�B �w�O�㋌��W�x�ɁA �@���葺 �@�@��A�������{ �@�@�@�@�O�֖��_�@���_��@�_�q�c���������c�g���� �@���݂͂����̔����_�Ёi�ʐ^�j�ɍ��J����Ă���悤�ł���B���Ԃ��̍��J�ł����Ȃ����̂ł͂Ȃ��낤���B�w�����S���x�ɁA �@�@�����_�Ё@�Ր_�@�_�c�ʑ��E�啨�喽�E�������^ �Ƃ���B�啨�喽����a�O�֎R�̍Ր_�ł���B�啨�喽�͑卑�喽���匊��������ȋM�����c�̕ʖ��Ƃ����āA�o�_�_�b�̎�_�Ƃ����B �w�Ñ�̓S�Ɛ_�X�x�i�^�|�풉���j�ł́A�O�֎R������ȋM�_�̔��˂̒n�Ƃ���鏊�ł���A���͑啨��_�̃��m�Ƃ͓S�̂��ƂƂ���Ă���B�O�֎R�͔�����łł��Ă��邻�������A��Y������������ł���B���̎ʐ^�̐����̌n���̕ϐ���Ǝv����B �@�q �@���͌ØV�`���ĞH���A���́A�V�������̎��ɓ�����A��ȋM���Ə��F�����z�n�ɒv�荿���āA��_���c�荿���܂��A���ƍ��̑@����c��A�X�ɓV�Ζ����������A�ق��ĞH���A���͐���ᕪ���A�𖽂͋X�����z�n�ɕ�Ղ�A�R��Α����V�n�V���A�g�Q���r�����嫂��A�c���M����Ƃ����ƂȂ���B�V�Ζ����͏قɐ����A����𐒂����܂��B�������E�����ɕ���Đ_���L��B���ɂ����ւ��B�̂ɑ��n�𖼂��ē��ƞH���B�㐢�y��������͌��Ȃ�B(�ȉ��l�s���H)�i�������j  �@����ȋL�����c��Ƃ������Ƃ͉ߋ��ɂ͉�����ɋL�����ꂽ�ꏊ�������̂��낤�B�U���Ƃ��ꂽ������Ȃ�����A���̏͂悭���_���Ɉ������S���I�ɈӊO�ƗL���ȏ��ł���B �@�����Ƒ�ȋM�����啨�喽���o�ꂷ��̂��ʔ����B�ȉ��l�s���H�Ƃ͉��Ƃ��c�O�Ɏv���B�����ɎO�֎Ђ̋L�����������낤�Ǝv���邪�A�����i���ɓǂނ��Ƃ͂ł��Ȃ��B�����̒������ꂽ�j�Ƃ��ق��̓����牽�Ƃ��������邩���m��Ȃ��̂�҂����@���Ȃ��B �@��̎ʐ^�͂��́u�����̐�������āA���ɂ����ւ��̏��v���ʂ��Ă���B�����ɂ͂��̒ʂ�Ɋۂ��l�̓����炢�̒��F�Ɛł���B���F�͉ԛ���ł���A�F�͂��Ԃ�֖��̌n�����Ǝv���B��Y�����̖k�x���͒O�㔼���̉ԛ���ł���A�쑤�͎֖��ł���B��̎ʐ^�̐�Ɍ�����͔̂��őS�������ԛ���ł���B���߂̎��ӂł͉ԛ���Ƃ��������瑤�̊C�ɖʂ������ɂ����Ȃ��B�c�ӏ�̐Ί_�������̉ԛ�����g���Ă��邻���ł���B �@��ȋM���Ə��F�����������ł͊C�_�̐��i�������Ƃ��킩��B�w�d�����y�L�x�ɂ��A�Ζ����͑�ȋM�_�̎q�ƂȂ��Ă��āA�Ζ������C�_�̐��i�������Ƃ��`�����B�����̉Ζ����͒O��C�����̑c�_�Ƃ��Ăł��낤���B�Ζ����͑����̌Ñ㎁���̎n�c�ł���A�C��������̌���_�Ёi�ɐ��ː_�Ёj���J�����ɕ������������ł���B�������@���S�̌S�́E�ɕ����b���́w�������ɕ����b�Îu�x�ɂ��A�Ζ����̕��͑�ȋM���ł���B  �@���̎ʐ^�͐_�Ђ̓����̃^���̖̉��̂��́A�V���ɑg�ݒ������悤�Ȋ����ł��邪�A���̎ʐ^�͌Â����Ɏv���B�c���ȑO�A�ޗNJ��ȑO�ɂ����̂ڂ���J�ł��낤���B���ꂪ���̒n�̌×��̐M�Ȃ̂ł��낤�B���̂悤�ȎГa���ł���ȑO�͂��̐̑O�ōՂ��s���Ă����Ǝv����A����͌Ñ���J�̈�Ղł��낤�B�i���̕������ł͂Ȃ����B�������́u�ԃ����K�q�Ɂv�i�ԃ����K�q�ɂȂǂƂ����Ăѕ��͂��������B���q�͂�S�̑D�ƌĂԂ悤�Ȃ��̂ł���B�����j�I�A���Љ�I�ȎႢ�Ƃ������c�t�Ȃ��q����܂̌Ăѕ��ł���B  �Ӑ}���Ă����Ă������ĕ��̉ߋ��E���邽�߂ɌĂԂ̂Ȃ�ʂ����A���ʂ̎Љ�l�Ȃ�����ߒ���{�q�ɂƂ����C�R�q�ɂƂ��ĂԂׂ����̂ł��낤�B���f�B�A�͋��C�R�́u�ԃ����K�q�Ɂv�Ƃ��J�b�R��t���Ă���̂����邪�A���ꂪ�����ł͂Ȃ��낤���Ǝv���j�A���ꂪ���E��Y�����Ƃ������I�[�o�[�Șb���ƁA�����܂ł�������Ƃ��Ĕn���������������Ă��܂����������A�c���ɂ��łɋL�ڂ��ꂽ���̂ł�����A���̊ې����łȂ��A�e�[�u����̎x�Ε�I�ȍ����C�ɂȂ�B�����̈�ԑ傫�Ȕ�̐͂W�T�Z���`�~�T�T�Z���`�B�x�ɃR���N���[�g�u���b�N���g���Ă�����̂����邪�A��Տ�x�Ε�����Â��k���^�̎x�Ε��f�i��������̂ł���A�������̉��ɖ����{�݂�����A�ꕶ����̂��̂Ȃ̂����m��Ȃ��A�c�����������Ƃ����Ɠr�����Ȃ��Â��n���̊C�l�̗��j���߂Ă��邩���m��Ȃ��B�s�̕��������炢�̒l�ł��͏\���ɂ��邾�낤�B�c�u���ꂽ�蓐�܂ꂽ�肵�Ȃ����ɕی삳���B���ꂩ�������C�ɂȂ�̂͗��搧�̖���ɏ�ɕ�������̐�u���Ă���̂�����B������x�Ε���v���N����������B�����W������̂����m��Ȃ��B

�j �Ӑ}���Ă����Ă������ĕ��̉ߋ��E���邽�߂ɌĂԂ̂Ȃ�ʂ����A���ʂ̎Љ�l�Ȃ�����ߒ���{�q�ɂƂ����C�R�q�ɂƂ��ĂԂׂ����̂ł��낤�B���f�B�A�͋��C�R�́u�ԃ����K�q�Ɂv�Ƃ��J�b�R��t���Ă���̂����邪�A���ꂪ�����ł͂Ȃ��낤���Ǝv���j�A���ꂪ���E��Y�����Ƃ������I�[�o�[�Șb���ƁA�����܂ł�������Ƃ��Ĕn���������������Ă��܂����������A�c���ɂ��łɋL�ڂ��ꂽ���̂ł�����A���̊ې����łȂ��A�e�[�u����̎x�Ε�I�ȍ����C�ɂȂ�B�����̈�ԑ傫�Ȕ�̐͂W�T�Z���`�~�T�T�Z���`�B�x�ɃR���N���[�g�u���b�N���g���Ă�����̂����邪�A��Տ�x�Ε�����Â��k���^�̎x�Ε��f�i��������̂ł���A�������̉��ɖ����{�݂�����A�ꕶ����̂��̂Ȃ̂����m��Ȃ��A�c�����������Ƃ����Ɠr�����Ȃ��Â��n���̊C�l�̗��j���߂Ă��邩���m��Ȃ��B�s�̕��������炢�̒l�ł��͏\���ɂ��邾�낤�B�c�u���ꂽ�蓐�܂ꂽ�肵�Ȃ����ɕی삳���B���ꂩ�������C�ɂȂ�̂͗��搧�̖���ɏ�ɕ�������̐�u���Ă���̂�����B������x�Ε���v���N����������B�����W������̂����m��Ȃ��B

�j�@�@�@�@�@�u����`�v�i�ۈ����ɂ��q��ʐ^�B���̓`���͍���Ɍ�����J�[�u�����O������̐̕l�ł���B������ɕ�����Ă���l�q�͂��̎ʐ^�ł͂悭�����Ȃ��B�g�c���ސ����v���N����������ʐ^�����A���邢�͐��ӂ��Ȃ����� �@�q �Ƃ��Ă���B �����n�}�̊C�����瓈�j�̒����ɁA�u�p���N�H�����A�M�c��_���O�֎Ѝ֕���v�Ƃ���B���̎O�֎ЂƂ͂ǂ��̎O�֎Ђ��킩��Ȃ����A�Ȃ������ŔM�c��_���V���̂ł��낤�B���Ԃ�^�ӌS�֑J�����O�֎Ђł��낤�Ǝv����̂����A�����I�ɔ��f���ɂ������ɂȂ�B�����̎O�֎Ђ����m��Ȃ��B�O�֎Ђ͊C�����Ɖ������������肻���ȋL���ł��邪�A����ȏ�͂킩��Ȃ��B �@�^�ӌS�̎O�֎Ђ͊�꒬�|�̖ؐϐ_�Ђɂ���(�����ЂƂ������)�A �@�^�ӌS�����ЁE�����_�Ђ��啨��_���J���Ă���i�]�ˊ����炢�ɂ͋{�Îs�{���̋{�ÍՂł��Ȃ��݂̓��g�_�Ђ̋����ЂɂȂ��Ă���j�B�w�^�ӌS���x�ɁA �@�q ���s�𓌂I�c���c�h��Ɏ�����t�`���̈㉤�R���莛������B �@�w�|��S���x�ɂ��A�|��S��h���g��ɂ��O�֎Ђ�����B �@�q �@�i�_�Ж��ג��j�@�Ր_�@�啨��_ �@�@�n���N�������Ȃ炷�A�V�ێO�N�\�ꌎ�Č�����Ɖ]�ӁA. ������t�`���̑啽�R���y���i�������y���j�̐����S�L������̏��ł���B�������̒��S�����D�͌��͂��̎��̂��̂ł���B  �ዷ�ɂ��~���_�Ђ��������B���~�S�����ЁE��a�_��(���l�s����)�B�O�g�ɂ����Ђ�����B �V�x���A�݂����ȏ��ɁA�ǂ����ĎO�֎Ђ�����̂��낤���B�����m��ꂴ��厖�ȗ��j������ł������ł���B�����y����o�y���Ă���n�ł͂��邪�A���炭����������ł���ł��낤�Ǝv���A��c�c���q�����J�������S�ł��낤���Ƃ��v����B���q�����̋�ꎨ��}�̐������ƂƊW������Ђ����m��Ȃ��B���_�����̒n�̓S���˂���ē��q������h�����Ă���B��c�c���q�̈�h�����Ă��Ă����̂łȂ����Ƒz������B �@���̔��͉ԛ���ō��͎֖��Ǝ��͌����A�h�f�l�䂦�ɓ��Ăɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA���ׂČ���Ɣ��͐����ł��������A���͋P�ΐƂ��������ł���B������ƃn�����C��̊Ԃ̔��[�����ŁA�F�̕����͐Ήp�A���F�̕����p�M�A���������͎��S�z���s�����z���������ł���B�ǂ����ϐ��₾�낤����֖��ł����������m��Ȃ��B���S�z�Ȃ獻�S���B���}�t�̂悤�Ȏ��������A����ȏ��Ȃ�z�������肻�����A��́u�z�����v�̐���ɂ́A���S�z�A����S�z�A�W�����R���Ȃnj��\����������B �P�Ȃ鍻���A����Ƃ��S�Ȃ̂��A�ꎚ�̈Ⴂ�ŋL���̏d�v�x���K�����ƈ���Ă��܂��B�ǂ��炪�������̂����ɂ킩��킯���Ȃ��̂ł��邪�A���邢�̓}�T�S�ł͂Ȃ��A���S�����m��Ȃ��̂ł���B �@��ȋM�_�́A�c���ł͎u�y���̖`���ƌ͖؉Y�E�����ɂ�����x�o�ꂷ��B��Y�����̎�芪���C����삷��C�_�̂悤�ɂ��v���邪�A���S�̐_�̐��i���B����Ă���̂����m��Ȃ��B���̔����̐��S�J����͎̂O�n��a�n�Ȃ̂��A����Ƃ��o�_�n�Ȃ̂��B����͈��y�̏o�_�ЂƓ����ŁA���ɂ͓�����͗ʂ��Ȃ��̂ł��邪�A�Ζ������n�c�Ƃ���C���n�ł��邩���m��Ȃ��B �@��ȋM�_�͑匊���Ƃ��Ă��A�傫�ȍz�R�����҂Ƃ����Ӗ��Ƃ������邵�A���F���͍��S�̏ے��Ƃ�������B�S���Ȃ�ΓS�z�R�ɂ������`����������Ȃ��̂ł���B�w�d�����y�L�x�ɂ��A��𖽂̎q�E�Ζ����͋���ōs������ɂ����������������A���e�͎v���Y��ŁA���Ăē���悤�Ƃ����B�Ζ����͕��g���N�����āA�����镃�e�̏M��ł����Ƃ���B�Ζ����͑�ȋM�_�̎q�ł���A�C�_�Ƃ��ĕ`����Ă���B���e�������ł���A�Ζ�������ʂł͓S�ƊW�̂���_�ł������Ǝv����B �@�q �@�����������̐_�Ђ��啨��_���J��_�Ђ���������̂����A�ǂ������܂�������Ȃ��B�O�֎R�`�����̓`�����`���y�n������B���������邪�A���ߎs�����́u�r�P��v�`�����Ђ��Ă������B������̏㗬�ɂȂ�A�啨��_���J��Ђ�����B�͕Ӕ����{�ɂ��啨��_���J���Ă���B�������O�֎Ђ�͕Ӎ��O�֎Ђ������������m��Ȃ��B �@���A�ޗnj�����s�O�ւɒ��������a��{�͐����ɂ� �@�q ���̌�A�����V�c�̌䐢�A�����_���̑��̑������A������_��q�Ղ��邪�̂ɐ_�����̐������ЁA�܂��A�n���̍����ɒ�߂�ꂽ�Ƃ��ӁB�A�n�����ɂ��Ă͓��������Ƃ̊W������A��q���邪�A���̍��ɓ��n���ɂ�����Ր����ʂ̌��Ђ��m���������Ƃ��@�����A��Ɍn���ɂ��A��������юq�̔E�����ɕ����A�����̏���W���Ă��炵������A�������ƌ��Ԃ��Ƃɂ���Ă��̎��̐��͍͂X�ɑ��債�����Ƃł��炤�B�����Ă���͎���̔E���_���c�@�̐V�������ɒA�n���̐l���𗦂�ĎQ�������Ƃ��ӏ��`�Ƃ��Ɖ�����B�V�������ɂ����Ȃ鎁�����Q���������Ƃ��ӂ��Ƃ́A�d�v�ɂ��ċ���������ł��邪�A�ʂɏڂ����V��_����@�����̂ŁA�����ɂ͊�������B �������A�{���ɂ���ă~���x����"������_�̍r�p����D�@�Ɏ撅����"�S�ςɕ������Ƃ��ӏ��`�̒m���邱�Ƃ́A���ɒ��d�Ƃ��Ȃ���Ȃ炸�A�V�͐_���c�@�ې��O�I�́u�����������W���D�����������b���B���R����V�W�B�c�@�H�A�K�_�S���B��������O�֎����B�ȕ�����������B�R�O���ځB�v�Ƃ��ӏ��`�Ƃ��A���炭���ʓI�Ɋ֘A����Ƃ��낪����ł��炤�D�����Ď����ɂ����āA�����_�Ђ̐ێЂɏZ�g��_���Ղ�Ђ�����A�����̎Ђ̉��͌Õ��炵�� �B���҂̊W�̖��ڂł��邱�Ƃ���Ă��B�c�@ �@�q  �@ ���Ƃł����M�̂��ĂȂ��悤�ȕ��͎��ɂ͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B���ׂēc��������������͂Ȃ��B���̏��ɂ́w������_���L�x�S��������̂ŋ���������͓ǂ�ʼn������B �ǂ����荿�O�֎Ђ͂����Ԃ�ƌÂ����j������̂ł͂Ȃ��낤���B���q�����̌n�����V�Z�p�������Ă����̂ł��낤���A��a�ł��ł��Â��̂łȂ��낤���Ƃ����O�֎��̌n���͌Â��Z�p�������Ǝv����B����ȂɌÂ�����ł��Z�p�v�V�ɒx���ƕ�����̂ł��낤���B���̎��̂�����Ƃ���̗D�ʂɌӍ��������āA���X�w�͂��Ď�����X�V���Ă��Ȃ��ƁA���������ʂƂȂ�B �@��̎ʐ^�͈����_�Ж{�a�B���̏������u�����q�����̕���Ƃ����B���_�Ђ́u�����_�ЗR���v�̔�ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă���B �@�q �l�c��\�㐒�_�V�c�̌�F�A�c�Ж����y����n���ɍc���l�����R��h�����A�唪�F�肵�đ�a����̊�b���m�������܂��B�����l�c����J���V�c��O�c�q���q�������̎l�����R�Ƃ��Đ��_�V�c�̒��������R�A�k���̗v�ՒO�g����ɔC������ꎨ�O�}���̍��������O�g����~�𐪒莡�т������傢�ɍc�Ђ�U�삵�ēV�c���d�|�ɓ����B�����R�[�̈����̋��ɉ����I���I���̒n�ɂ��Ĉ����_�З���d�Ҍ��݂̖{�a����̉~���͉������̎j�ՂȂ�@�ێ��@���a�l�\�l�N�Z���g���@

�@�E�\�[�b�Ƃ����A�U�삾�낤�ƁB����c���c���Ă��ꂽ�O��̂��������̃A�g�����e�B�X�͐g���W���Ȃ��ے肳���B���Ȃ��l�тƂ̌Q��B�Ȋw���\�Ƃ��Ŗ����������B���������Ȋw�ł���������Ȃ��̂ɁB����ɂ͖����̋��y�͒z���܂��B����c�l������̈��ŒQ���Ă����邱�Ƃł��낤�B �@���̎ʐ^�����̓�̓��ł���B�E��i�쑤�B�����j�������A����̉������B���ƌĂ��B���܂��ܒʂ肩�������t�F���[���ʂ������A���߁E���M�Ԃ����ԁB  �@��̓��͖��l���ł���B�����͓V�R�L�O���̃I�I�~�Y�i�M�h���̐����n�ŁA�㗤�͋֎~����Ă���B�B���͐��m�ɂ͓�ɕ����ꂽ���������ǂ���̓��i�X�j�ł���A���b�N�N���C�~���O�̂ł���l�łȂ�����͏㗤�͖����ł��낤�B�\�K���Ă��炢�̃}���V�����̍����͐�ɂ���B�㗤���Ă�����ȏ��͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv����A�������Ă��Ȃ��悤�ł���B���̋��ނ�D����̊ϑ��ł��邩��A������m�ł͂Ȃ��B  �@���������͂͊�ǂł��邪�A���Ė�����ʂ�ɓ쑤�����͏㗤�ł���ꏊ����������B�����̊Ԃ͂Q�L�����肠��B�t�F���[�̎ʂ��Ă��鏊�͏����Ȃ��Ă���A�������̎������̌����A���O��������B�B���̖k�ɑ�O���ƌĂ���������A���O���E�B���E��O������̉�ł���B ���̎��͍͂D����ɂȂ��Ă���B�����Ȃ�E���ƃE�f����ŁA�P���[�g���̑���ނ��A�u�����ނ�邱�Ƃ�����A�c�o�X���n�}�`�����W�����}���S���u��(�S�N��)�ƕ��ߕӂ�ł͖���ς���o�����ł��邪�A�G�߂ɉ����Ăǂꂩ���ނ��B ���t�K�j�́A�����������������̐[�����ɂ���B�N������낵�������ߖ����͊��g�B����͐�i���̐�i�A�I�[�o�[�Ɍ����ΐ��E�ꂨ���������g�A������Ɋ��ꂽ�炨�݂₰�ɂǂ����B���͕ʂɐ�`����������Ă���킯�ł͂���܂��A�������߂��܂��B �u�Y���Q��v�@�u�����v�@�u�I�I�~�Y�i�M�h���v   �C��Ȃ琅�ʂ𑖂肻��������H�ɂ��Ĕ�яオ�邪�A����Ȓn�ʂ̏�ł͂��܂������Ȃ��悤�ł���B�������ē�����̂�{�ɂ���Ȃ���߂܂��ی삵���l���������ƂƎv���B�����E������̂͂P�P�����̌o�����Ȃ��c���炵�����A���ߎ��ӂɖ��N�P�O�O�H���炢������Ƃ����B�~���̂��w�^�N�\�ō~��Ă���Ƃ��������h���Ɖ������Ăė����Ă��邻���ł���B���Ɋ͍ڋ@���������Ă���悤�Ȃ��̂ł���B �@�Q�������炢�ɂ͋A���Ă��邪�A���݂ɂ͋ߊ��Ȃ����Ȃ̂ŗ��n�ɏZ�ސl�X�͖ڂɂ���@��͂��܂�Ȃ��B�I�̋��ꏊ��������̂ŃT�o�h���Ƃ��Ă�邪�A�u�A�z�Ȓ��Łc�v�Ƌ��t����͌������A���ƃA�z�Ƃ��Ⴄ�����i�Ƃ��v����悤�ȂƂ��낪����A�A�z�E�h���Ƃ��Ă�邻���ł���B�{���̃A�z�E�h���i�M�V���j�Ƃ͕��ފw��ł��e�ʂł���B ���̂������Ăɖؓo�肪�w�^�N�\�ȁu�g�т��������A�z�E�U���v�̖����ł���̂ŁA���̒������ɃA�z�E�Ȓ��Ȃ̂��ǂ����͂킩��Ȃ��B�ނ�́u���O����͂��ƃ}�V����킢�v�Ǝv���Ă��邩���m��Ȃ��B �@���̋����������Ă���邽�߂ɋ��t�ɂ͂��肪�������Ƃ����A�ی삳��Ă��������ł���B�@  �@�哇��������ȂǂƂ������e���݂����A�����ƂĂ��Ȃ�����ȃ��m�̃��m���낵���C�z��������B�Ñ�̐l�тƂ����������Ă����ɊC�̐_�X���J�����̂ł��낤���B �u����ɐ����銥���̌Ñ�M�v(�w�C�Ɨ����Q�x����)�́A �@�q �Ƃ��Ă���B  �@��E�̎ʐ^�͍q��ʐ^������A���Ԃ�ۈ����̂��̂��Ǝv���̂����A�ǂ�����R�s�[�������̂��킩�炭�Ȃ��Ă��܂����B���̖k�����ʂ��Ă���̂����A�悭���Ă��炤�ƁA�T�̓��̌������ĉE���ɁA������͏�������āA�C�����璌�̂悤�ɓ˂����Ă����̐�����₪����̂����킩�蒸���邾�낤���B���̎�O�ɔ����_�̂悤�Ɍ�����̂͒ނ�D�ŁA����Ɣ�ׂĂ��炤�ƁA���̑傫�������킩�肢�������悤�B��������_�ƌĂ�ł���B��̒n�`�}�ɂ����ꂪ�ڂ��Ă���B�c���ɂ����̊�̖���������B���̎ʐ^�͂���𓇂��猩�Ă���i���ߎs�̌���HP���j  �@���݂����̗��_��̓^�e�K�~�ƌĂ�Ă���B ���Ă��̗��_�ł��邪�A��́w�C�Ɨ����T�x�ɂ��A�����������_�Ɗς��ă^�e�K�~�ƌĂԒn��͉����哇�ƃg�J���ӂ�ƁA���v���E���V�i�Ǖ����E�����E�|���E�����E�F�������E��������ŁA���茧���ދn�S���蒬�����̌ď̖̂k���Ƃ����B���ׂ̕��䌧��ьS���l���ɗ��Ƃ����������邪�A���ʂ͂����ĂԂ̂ł����āA�����Ō×���藧�_�ƌĂ��͕̂s�v�c�Ȍď̂ł���B�����́u���_�̓��}�g�̏C���Ҍn�����̈�ł���v�Ƃ��Ă��邪�A���̓��ɏC���҂��Z��ł����̂ł��낤���B �@�����̎������̂���c�l�͂܂���������ŁA�A�t���J�̖̏�łQ�O�O�O���N�̑Đ��ƒ�̃}���l�������ɖ������Ă�������ł���B�₪�ĐM�����Ȃ��悤�Ȕ��̎�������Ă���B�������������Ă����A�`���p���W�[����q�g�i���l�j���a�������̂͂T�O�O���N�O�̃A�t���J�ł������B �@��X�̒��ڂ̂���c�l�ł���z���T�s�G���X�̒a���͂Q�O���N�O�̓��A�t���J�̑�n�a�ѕt�߂ƌ�����B���̒n�ɂP�O���N���肢���̂ł��邪�A���̗h�Ղ̑�n����o����h���������B�ނ�͎��C�n�a�тɗ��܂�A�₪�Đ����������W�c�̓��[���b�p�l�ƂȂ�A�����������W�c�̓A�W�A�l�ƂȂ����A���ꂪ�T���N�O�̏o�����ł���B�R���N�O�ɃV�x���A�ɓ��B���Ă���A���{�ɐl�������̂����̎���ł������B�R�ǐ�������̂ڂ������Ɍ��X��S�t�����̎����s�Ƃ������ł��̎���i28000�`25000�O�j�̈�Ղ���������Ă���B�����Ńi�E�}���]�E��I�I�c�m�W�J��҂��������̂łȂ����ƌ�����B�W�������l��k�����l�̈�h�Ȃǂ��������Ɂi�P�O�O���N���̂Ɂj���B���Ă��������m��Ȃ����A�؋��͌������Ă��Ȃ��B �l�͉��̎q�ł����āA�_�̎q�ł͂Ȃ��A�����ɂ킽���Ă��ɉh�����ł���Ƃ����ۏ́A�ق��̉����ł������l�ނƓ��l�ɉ����^�����Ă͂��Ȃ��A�l�Ǝ��̂��鉎�������_�ɂ����ʂɉ��삳��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�M��ł͂ǂ��Ȃ̂��m��Ȃ����A���R�j�̋�����Ƃ���ɂ������Ȃ�B��̕��ϓI�Ȏ����͂P�O���N�Ƃ�����B���łɉ�X�͂��̓�{�������Ă���B������������Ă����邾�낤���B��Ŋ뜜��̎w������Ȃ���Ȃ�Ȃ������m��Ȃ��l�ނ̏����͂ق��̉��Ɠ��l�ɌȂ�����Ȃ����ŁA�T�d�ɐ�J���Ă��������@�͂Ȃ��B�����ւ�Ɍ����������ɂȂ肻���Ɏv����B�ǂ����l�ނ̏�ɐ_�̂����삪����܂��悤�ɁB �@�q �c�̂��狙�ɏo�Ă����ɂ����Ɗ����֓������݁A�[�߂Ă������H�ƂŖ����Ȃ��A�A�`���Ă���͎g�������͕K���Ԃ��Ă����Ȃ�킵���������B�������N�܂Ő_���ȓ��Ƃ��ď��q�̓������������A�V��ł͕s�K�̂������҂Əo�Y�������҂͓������Ȃ��Ȃ�킵�ł������B���ł������t�͖��N�D�����߂ď���A���ۂ�������������g���ėY���܂�����s���B �@ �����ŕ����ƁA�����P�K�����������Ƃ͗Y���Q��͉�������K�킵�Ƃ����B�����������͌��\�Y���Q��ɍs���Ă���l�q�Ɍ������B  ��̂����Y�����̎O�W���̋��L�n�ł��������A����ɊC�R������Ă��܂����̂ł���B���A�ŗY���Q�������A���ӊC��ł̋���������ƂȂ����B���ɑ����Ă��ً}���ł��Ȃ��B�B���͊͑D�̖C���ڕW�ɂ��ău�b���A�吳���܂ł̓A�V�J��g�h�������Ƃ����邪�A���̎��ȗ��p�������Ȃ��B �V�l���_�Ђ̒����̉E���ɉ����R���N���[�g�̘g�̂悤�ȕ���������B����͊C�R�̔��d�{�݂̐Ղ��Ƃ����B�����ɃT�[�`���C�g�𐘂��t���Ă����Ƃ����B �w���ߎs�j�x�́A �@�q �����Ō����Ă�����{�C���́u�g�h�v�̓A�V�J�̂��Ƃł͂Ȃ����Ƃ������邪�A����͒u���āA���F�͒ፑ�A�����҂̖����A�ア�҂�ی삵����͂��Ȃ��̂����A���N�Ȏ������Ȃ��ፑ�C�R�ł��������A���̌R����`�̂��Ȃ��ɁA�C�R�̂��̖\���ɒf�łƂ��ĊC�R���ǂƐ�����l���������B�R�{��������Ƃ��������A���ƂƂ͊W�̂Ȃ����y�j�ƂŖ�X�̂��������A������x�����ċ����B������������ł���B�w���ߎs�j�x�́A �@�q �@���߂̋��y�j�Ƃɂ��̂��l�������̂ł���B��l�ő�C�R�E�S�ፑ����ɐ키�A���������y�j�Ƃł���B�����⒩�N�ɂ̓S�}���Ƃ����悤�����A�����̒ፑ���ɂ́A����ȗE�C�ƐM�O�̐l�͂��Ԃ��l�����Ȃ��������낤�B�������ƌR����鍑��`�Ɍ}�����Ă��܂���Ȃ��j�Z�j�Ƃ���łȂ��A����Ȗ{���̎j�Ƃ���������Γ��{�������Ƃ͂܂Ƃ��ȍ��ɂȂ��Ă����ł��낤�B�ނ̌�y����h�_�ɋP�����������p���������Ȃ��悤�߂������̂ł���B �@�C�R���ق��Ă͂���͂��͂Ȃ��A���̊�e�����ɊC�R�ɑ��镎�J�I���ꂪ����Ƃ��č��i�����B���ߋ�ٔ����͉ȗ��P�O�~��\���n���������ł���B�������ɒፑ�̐N���R�ł���A���̖{�����⊶�Ȃ��������Ă���B��Â���̓y�n������Ɏ��グ�Ă����āA�����ɕ�����������҂��t�ɍٔ��ɂ����A���艟���ŏ��B�����ɏ�����N�Y�ǂ��̂�肻���Șb�ł���A��肽������ł���B�����������R�����A���{�����̎x�����瓾�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�łтē��R�Ȃ̂ł���B�ፑ�ٔ��������j�Ɏc��N�Y�ł������B�^�ɒf�߂����ׂ��͖̂������ፑ�C�R���B���ł��킩�낤�B �@�O��ɂ͎����܂���Ȑl������B���͒O�オ�����Ȃ̂ł���B���E��O�ʂ̑�C�RVS��X�̃I���W�A�����͉��ł��킩��B�I���W�͕��������낤���B���₢�⏟�����ł͂Ȃ����B��C�R�͖łA�ፑ�͖S�т��B�I���W�͏������B��������҂����A�������j�͋����Ă����B ���͂����͂��R���͂������A���ɖ��G�̋����Ɍ�����B�������ǂ��������̂����R�ł���B���������̒��ɂ͂���Ȃ��̂��������Ƌ������̂�����B����͉����B���`�ł���B�����ł���B���`�Ƌ��ɂ�����͉̂����������̂͂Ȃ��B���`�⓹�����������N�\�ǂ����R���͂ɗ���B�����Č����Ƃ�҂͌��ɂĖłԁB����͑�̂���̓����Ȃ̂ł���B �@�R�{�������́u�����R�ω����_�����v�̌����ŗL���ȋ��y�j�ƂƓ���l���Ǝv���A���͖ʎ��͂Ȃ��A����ȏ�͂悭�킩��Ȃ��B�����u�����R�ω����_�����v�Ƃ��Ă悭�����Ă���̂́w�����̍ō��_�Ƒ�a����̌��n�x�ɋL�ڂ��ꂽ���̂ł��邪�A����͎R�{�������̎��M�ʖ{�������ł���B�I�I�~�Y�i�M�h���͂ǂ��ւ��s���Ȃ������œ~������̂��Ǝ咣���邨�����낢��������̂悤�ł���B �@�C�O�h���̎��т̓C���N�ł��ꂽ�A�����߂��~����A���Ƃ͎��O�̊j��������c�B���O�Ŋj�������ł���A��Ȃ��Εď]���̓O���̒鍑�����l�O�̒鍑�ɂȂ��c�B�X����p�~�ł���c�B���������e�����\��Ă����Ώ����邪�Ȃ��c�A�r������Ɏ����������ē��{�ł���点�悤���c�B�����ɃP���J���ӂ������Ē����ɏ���Ă���A������̌R�g�̌������ł���̂����c�B�������������Ɩ����ɎQ���Ă��炢�܂��傤�c�B ���炭�����܂ŗ��Ă��܂����̂ł��낤�B�鍑�͂��̂܂ɂ�畜�������A���̌R�����������͕��������ƒf�肵�Ă������Ǝv���A�ߋ��ȏ�̂��̂ɂȂ����B���Z�͂��ߓ��{�l�͎����̂���Ȃ�R����`������j�~�ł���ł��낤���A����Ƃ������⒩�N�͂��ߐ��E�̐l���ɑj�~���Ă��炤�Ƃ����p���ׂ����j���ĂьJ��Ԃ��̂ł��낤���B �����ւ̐N���̋��_�Ƃ��āA�܂��͓����̐N���ł������B���߂͂��������푈���������c�鏊�ł�����B��Y�����͓��ɑS���ɂ��悭�m��ꂽ�푈��Ղ���P������B�u�O��̒n���v�Ƃ͊W�͂Ȃ����A�����Ă��ʂ�Ȃ����j�ł���B�������炱����̕��߂̋ߑ㉻�Ƃ��������̂��Ƃł́A���߂̐N����n���̗��j�ł���B �푈��Q�͌����Ă����Q�͌��킸�A�N���ƐA���n�͂ӂꂸ�A�푈�ƍ߈ӎ����푈�ӔC�����[���ŁA�������ǂ����̂悻�̍��������������̂悤�ɍl����A����Ȃ��s���̂����A�y���l�����͌��������Ȃ����낤���A�������N�����Ă����G�ꂽ�����Ȃ����̂ł͂���B���������C�̎҂Ȃ炻����������ɂ������Ȃ����A�܂��ċ��y�̓��{�̐��E�̖�����z�������Ƃ����l�����́A���ɂ������茩�Ă����˂Ȃ�Ȃ��ł��낤�B �����u�O��̐푈�v�Ƃł����āA�V�����y�[�W�����\��ł��B  �w�o�_���y�L�x�̓����S�Əo�_�S�� �A�U���V�͂������g�h�ł͂Ȃ������ł���B�g�h�ƌĂ�Ă��铮���̓A�V�J�ł��낤�Ǝv����B�T���h�}�C�h�Ƃ�����������e���ۂ�ł��āu�����炵�����v�ƌĂ�闼�r�̒Z���Ԃ�����܂��Ƃ�����Q���ȑO���������A�A�U���V�͎ʐ^�̂Ƃ���ɑO���i���т�Ƃ����̂��j���Z���B�A�V�J�̓I�b�g�Z�C�Ɠ�����ނł����Ɨ��肪�����B���j�Ƃ����������Ñ�̐_�b�ɂ��o�ꂷ��B���j�Ƃ����n�������������邵�A�V�c����͂��̃��j�̎q���ł���Ƃ���Ă���B�����̃��j���A�V�J���낤�Ƃ�������B

�����n�}�́A�c�_�O�N�i706�j�̒O�g�E�A�n�R�Ύ��̋L���͌����邪�A���̒n�k�͋L�ڂ��Ȃ��B���邢�͊��������ɂ���d�����邽�ߔ����������m��Ȃ��B �@�c���́A���̂悤�ɋL���Ă���B �@�q �}�C���́A���́A���c��������l�����邱�Ǝl�E�O���B���������邱�ƎO�E�ܗ�����B�l�ʊF�C�ɑ�����V�哇��B���}�C�Ə̂��鏊�Ȃ́A�ØV�`���ĞH���A���́A�V�������߂����匊�����Ə��F���������n�ɒv�荿�������ɓ�����A�C�����ݔV�����������W�߂鎞�ɁA���� �Ƃ��ɑ�N�O���Ȉ�A�n�k�O����܂��A�������ɂ��đ��C�ƈׂ�B�Q���킸���ɋ����̍��R����Ɨ��_��A�C��ɏo����A�������ď퐢���Ɖ]���B�����ɒj�������Ə̂��B�������K�L��B�Ղ鏊�́A�V�Ζ��_�Ɠ��q�Y���_��B����͊C�������тɖ}�C�A�����c�_�ƍ֏��Ȗ�B(�ȉ����s���H)�i�������j �@�c��������l�͂ǂ����킩��Ȃ��B�ǂ̂悤�ɂ��Č��ʂ��̂����Ȃ��C��̋����𑪂����̂��낤�B���Ƃ����P�ʂ͌��݂̗��ł͂Ȃ��A�P�����U�����U�T�O���[�g�����炢�̒P�ʂł���B�S�R���Ȃ��Q�W�L���ƂȂ�B�u���ߍ`���Q�W�L���v�́A���݂����܂蕶��̂悤�Ɏg�������ł���B���s�̒n�}�ɏƂ炵���킹�Ă��A���낵�����ɐ��m�Ȑ����ł���B�O�E�ܗ�����͕{���E���������肩��̋����ł��낤�B �@�����̌v���l�́A�c���́u���v�u���v�Ƃ����P�ʂŐ��m�ȋL�q�����Ă���A���������m�ł���B�����̈ɗ\���n�{�̒O�㕗�y�L�핶�́u��v�ŁA�����̒����͓���S��\���Ə�����ĂU�U�Q�O���[�g���ɂ��Ȃ�B����͈���S��\���̊ԈႢ���낤�ƌ㐢�̎҂�����ɏ��������ĂȂ�Ƃ��[�����Ă���A�������������A���k�Ƃ��邪���삠�邢�͓���̊ԈႢ�łȂ��낤���Ǝv����L�q������i�䎡���j�B�����Ɏ����Ɋ�Â������I�ȋL�q�ƁA������n���I�����Ȃǂ͊��S�������l�̈Ⴂ������B�ǂ��炪�M�p�ł��Ȃ��U�����͔��f���Ă������������B �@�����͎c���̐����N������肷���ɏd�v�ȋL���ł���B��N(701)������ŁA�����n�}�̉����̒�ςU�N(861)�̂P�U�O�N�̊Ԃɍ��ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ�A����͉����ォ���A�����Ԃɉ����˂Ȃ�Ȃ������m��Ȃ��A�W���I�O���Ƃ��������ł��낤���B�c���̋L���̒����͂��������Â����̂��܂܂�Ă���ƍl���Ă悢�B�ɗ\���n�{�A�̈핶���y�L�����P���I���艺��Ƃ������ƂɂȂ�B �@�����n�}�Ǝc���̓����N���ꂽ��̂̂��̂ƂȂ��Ă���B�c���͋U�삾�ƗE�܂����ᔻ����Ȃ�A���R�ɂ�����E�����n�}���U��ƌ���˂Ȃ�Ȃ��Ȃ�̂����A����͒N���������̂͂Ȃ��悤�ł���B �@���ł�����������������Ă����A�����n�}�Ɂu�ݓ������y�L�v�u�ݕ��y�L�v�Ƃ��Ĉ��p�����c���Ȃ̂����A��̂ǂꂾ���̋L�������p����Ă���̂��͂킩��Ȃ��A�S�̂����J����Ă��Ȃ�����d�����Ȃ��B�ǂ����T�܂ł͎��͊m�F���Ă��邪�A����ȏ゠��̂����m��Ȃ��B ���̒��̓V����R���̒����Ɉ������L���ɖʔ������̂�����B�^�ӌS�̗R�����q�ׂāA���{�����������烈�T���Ƃ����B�u���S���ȍ����Җ�ݕ��y�L�v�Ɗ����ɏ�����Ă���B�Ƃ��낪���ɓ`���c���ɂ͂��̋L���͂Ȃ��B�����S���������Ȃ��^�ӌS�ɂ��ĐG���L���͂Ȃ��B�������c���͖{���͗^�ӌS���쐬���ꂽ�����̂ł͂Ȃ��낤���Ǝv����B �@�啪�̉Z�����̂悤�ɁA�悭����͍̂�����Ԃ��h�������璾�Ƃ��A�m�����Ԃ��Ȃ��Ē��Ƃ��̂����̐_�Ђ̗쌱杓I�Ȃ��́A���邢�͒N������������������������璾�A�M�S�[���N���͏��������A���̎q�����ǂ������̉Y�̎҂����ł���B����ȁw�����x�̍^���`���Ƃ��m�A�̕��M�`���̂悤�Ȃ��̂��B��Ă���̂łȂ����Ǝ��͎v���B�S���E�ɕ��z����`���ŁA�l�ގj�̂����Ԃ�ƌÂ����ォ��̓`���̏Ă������̂悤�Ȃ��̂̈ꕔ�Ȃ̂����m��Ȃ��B ����ɂ��̎�̓`���ɐԐF���o�Ă���̂ƁA�Z���Ƃ����n�����C�ɂȂ��Ďd�����Ȃ��B�Z���͑S���ɂ���n�������N�����̈Ӗ������������Ƃ��Ȃ��A�m���V�ˁE�g�c���ނ��ǂ����ŁA�Z���͒O���̂��ƂłȂ����Ə����Ă����悤�ɋL�����Ă���̂����A�����͂����������Ƃ����邩���m��Ȃ��B ��������Ə퐢���̖����C�ɂȂ�B�Y���E�����n�̐Ԃ̓`���A�����̏W�c�ɂȂ��鉽��������̂łȂ��낤���B���̓��̒�Ɍ��������Ă��āA�������퐢���ւ̓����Ƃ��������悤�Ȃ��̂����肻���ȋC������̂ł���B �@���A�ዷ�p�͒��~�����M��J�̃��A�X���C�݂ŁA���̌i�ς��Ðl�����Ӑ[������Ήߋ��ɒ��C�݂��Ƃ킩�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���̎��オ���������̂��͔��f�ł��Ȃ��������낤���A���݂ł��悭�킩��Ȃ��̂ł��邩��A�d�����Ȃ��̂ł���B���̉ߋ��ɒ��C�݂��Ƃ����b�͉Y�X�ɓ`����Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B����͓���ł��Ȃ��b�Ƃ��Ă������̂����A���b�Ƃ��ē`���A��ɒN�������̎������肵�Ă��܂����̂ł͂Ȃ��낤���B�����{�I�Ȃǂ�ǂl�ł����������m��Ȃ��B �@���z�͖{���̓��t�Ɠǂނ̂ŁA���z�Ɠ����Ӗ��ŒO���̂��Ƃ��낤�ƌ�����B�������u���v�͕��ʂ̓��Ɠǂ܂Ȃ��B�ǂ����̕����I�ȓǂݕ��Ǝv����B�����甄�z�Ƃ����������āA����̓o�C�t�͂��������ȁA�k�m�E���ł����������A����̓E���t�Ɠǂ�ނ̂łȂ����ƍl�����Ƃ��Ă��d�����Ȃ��B�����Ă��̃E���t�ɉZ���Ƃ��������ĂĉZ���Ƃ����n�����ł����̂����m��Ȃ��B������Z�������z���O���Ƃ������ƂȂ̂����m��Ȃ��B

�@�������Ȃɂ��낻�̖}�C���ł����A�悭�킩��Ȃ��B�c�����l�ʊF�C�ɑ�����V�哇���Ə����Ă���B �w���s�{�̒n���x�́A �@�q �@�����͂ق��ɂ݂�������ȂǕs�ڂ����A���`���琄���āA�剻���V���O�̍��Ɏ��ӂ̊C�l���������L�͎��Ɖ��R���鋽���Ɖ�������B�u���쎮�v���V�i�ɒO�㍑�̔N���Ƃ��āu�����O�S�\��ǎO�ǁA�X�����A�w����فA�R�G��l���O�x�A����E�s���Ղɐ́t��Γ�l�v���L����A���ꂪ�����ƊW����ƍl����Ȃ�A�����ߎs�𗬂��R�ǐ�̓��������ƂƂ̂����������肳���B������R�ǐ�ɂ�����邩������Ȃ��B���邢�͌Â����狙�Ƃ����B���C�����������Ă����ƍl�����Ă����Y�����̖쌴�E�����E�O�l�ӂ�i�����ߎs)�ł�������������Ȃ��B�@ �w�n�������x�́A �@�q �w�a�����x�ɂ͂���̂����A��́w���i�O�㍑�������ۑy�c�����ژ^�x�� �@�q �@�@�@�������l�\�ܕ��@�@�a�]���@��Ǎ��q�� �@�@�@���ܒ��O�i�S������@�@�@�@�@������ �@�@�@�\�������i���i�\����@�@�@�{���@ �@�@�@���i�Z�\�����@�@�@�@�@�s���L�I���V�@ �́�������}�C���Ɛ��肵�Ă���B�R�ǐ����̘a�]�͊m���Ɋ܂܂��Ɛ��肳��Ă���B���_��ЁE���_�Ђ��܂܂�邾�낤�B���_�Ђ͌��݂ł���ςɍL�����q���������Ă���A�}�C�����̑傫�ȍL���肪����ł���B �@�����ł͂Ȃ��A�͂�����Ɩ}�C�̖�������̂́A���v���N�i1219�j�̊�i��ɖ}�C����̐l���ƁA�i���R�N�i1431�j�̎������{�̌�O�]��ژ^�ɁA�O�㍑�}�C���̖�������B�����͂ǂ������悾�Ƃ킩��悤�Ȏ����ł͂Ȃ��B �@���Ɗ����n�}�́A�O�g�����C�����s��|�}�C�A�^��|�}�C�A�����|�}�C�A��Z�|�}�C�A�铈�@�̌n�}�ł���B�}�C�A�^��ɂ́A�}�C�A���c�A�Y���ÊԒt�q�h�H�V�c��F�ژ����������S�}�C���B�ˉ������]�}�C�A��B�̒���������B��Y�����̏��������S���ȂƂ��v���邪�A�����̏��n���͂��������ɂ��邩��A�f��ł��Ȃ��B  �@�c���̉����S�̐_�ЂR�T�����L�������ɁA�荿�O�֎Ђ̎��ɁA �}�C�����Ó��� �}�C���Ó��������q�� �̖�������B ���̓�Ђ̂���ꏊ���}�C���ƁA���݂Ɏc�鎑������͊m��ł��邾���ł���B����͊����ł���B���E�B�͖̓}�C�����A���̑��ɂ��Ă͐��肾���ł���B �@�܂��}�C�Ƃ͒N�����M���ċ^��Ȃ��藝�̂悤�ɊC�ɊW����n���Ȃ̂��A����Ƃ��E�C�̂悤�ɖ{���̈Ӗ��Ƃ��Ă͒P�Ȃ铖���Ȃ̂��A������{���͌������Ă݂Ȃ���Ȃ�܂��Ǝ��͍l���Ă���B�����Ɩڂ����Y���ɐ�̓��{�C���ŌÂ̐��S�F�Ȃǂ��o�y�����肷��Ƃ��̊��͋��܂�B��(�J�S)�_�Ђ��J��C�����̈ꑰ�Ƃ���}�C���A�P�ɊC���̎����ł͂���܂��Ǝv����B �@������ �@��Y�����Ɗ��������ԊC��ɗ��N������ƒނ莅����鋙�t�͂����A���̂�����̊C�̒�Ȃ�Ȃ����̂悤�ɏn�m���Ă���B���ꂪ�������Ƃ�������B�������C��}���L���Ă�����Ȃ��̂͂Ȃ��B �@���a2�N3��7���iM7.3�B����3015�j�̒O��n�k�̎��̑O�����ۂ�����B�����E�c��ɍs���Ɨ��h�Ȗ��Ƃ�����ł���B�u�Y�R�C�������ł��ˁv�Ɛq�˂�Ɓu���ꂪ �@�����E�B���́A��Y�����̑����ł͂Ȃ��B�ɍ����V���̕ӂ肩�璣��o���Ă����̂悤�ȊC���n�̓��[�ɏ���Ă��铇�X�ŁA�O�㔼���̓��̒[�ł���B�C�̒�Ȃ̂Ō��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A����͐��[�V�O���[�g�����炢�̐[���̂��鋷������Ȑ�ł���B��ԏ�̎ʐ^�ł����A�B���̍����Ɠ����������։������������̊C��ł���B ���ނ�p�̃��[���ɒ����Ă���^�i���p�̃��[�^�[�Ōv���Ă݂�ƁA���A�B�̊Ԃ̐��[�͂V�O���[�g���قǂ���B�͂��̐�̂悤�Ȓ���o����n�ɏ������䍂150�`250���[�g�����̕ʁX�̌������R�X�ł���B�C��Ɍ�����p�����̂܂܂ɉ��ɐL���Ă��炤�Ƃ������낤�B ���̓��Ɉꋽ���ł���قǂ̑����̐l�Ԃ�{����قǂɐX�тƓc�������Ƃ���A��ƈꏏ�ɍŒ�ł��V�O���[�g���͈����グ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �c���̋L���������Ȃ�A��Ƃ���ɏ�������̎R���V�O���[�g���ȏ��C�ɒ��Ƃ������Ƃł���B�����N�������Ă��ꂭ�炢���ނ��Ƃ͂��邾�낤���A��C�ɒ��ނƂ����̂́A�M���Ă����̂ł��낤���A�^���ׂ��Ȃ̂ł��낤���B �������ɓ��{���P�O�Om���߂A���{��Ⴂ���������E�̕X��S�ΐ��̕ӂ���C�v���邱�ƂɂȂ�A�{�B���͓�̓��ɂȂ�B���ꂭ�炢�̊C�v�Ȃ̂ł���B �@��Y�����͈��肵�Ă��āA�ꕶ���ォ��C�ݐ��ɑ傫�ȕω��͂Ȃ��ƌ�����B�{���ɒ��ނƂ�����A�n�k�ɂ��C��̒n���ׂ肭�炢�����l�����Ȃ��B���E�B���̖k���̊C��͋}�ΖʂŁA�����n���ׂ肵���̂Ȃ�A�����֊������̂��낤���A���̕ӂ�̊C��}�ɖڂ����炵�Ă��A���̍��Ղ̂悤�Ȃ��̂͂܂������Ȃ��B���̏���ȑz��������ǂ����̒n�k�ŋ��炭�����̈ꕔ���n����ŕ������ĊC�ɏ������Ǝv����A�ÊD��̓���������낢�Ǝv���B���ꂪ���h�����ē`����ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B �Â��͖}�C���͗^�ӌS�ɑ������̂��낤���B�w�C�Ɨ����Q�x�́u����ɐ����銥���̌Ñ�M�v�ɁA �@�q �Ƃ���B���T�����q���E�^�����Ƃ͎v���Ȃ����A����͒u���Ƃ��āA�Ñ�̕��߂Ƃ������S�̑S��ł͂Ȃ��A����͂����}�C���������^�ӌS�ɑ����Ă����Ƃ����`�������m��Ȃ��B��ςȂ��Ƃł���B�Ђ���Ƃ���Ɩ{���ɂ��������ƂȂ̂����m��Ȃ��B

�퐢�Ƃ����̂́A�Ñ�̐M�Ȃ��g�ł́A���܂��������ł��Ȃ����A�Y�����Y���s�����Ƃ����ꏊ�Ƃ����A�C�̔ޕ��̕s�V�s���̗��z���A�C��̗��z���A�n���̗��z�������m��Ȃ��B���x���ї������؎������߂ė��������Ƃ������ł���A�V���������̕l�ƌĂꂽ�Ƃ����i�w�O�F�{�u�x�j�B

�Ր_�͎c���̒ʂ�ɁA �@�V�Ζ��_�͊C�����̑c�_�ł��邪�A ���̂悤�ȉ��Ƃ����̂̒m��Ȃ����̂���ʂɂ͍ł��Â��A���Ԃ̓��̖{���̍Ր_�Ȃ̂ł���B �@�Ζ����̉����ł��낤���A�ނɂ͊m���V���P���Ƃ����̂��������Ȃ��A�ޏ��̂ق��ɂ��܂������̂��Ǝv�����ׂĂ݂�A��͂肻���ł������B �����n�}����̕F�Ζ����̒����� �@�q �@���q�Y���_�͉Ζ����ȑO�̂��̓��̖{���̍Ր_���Ǝv����B�@���̉��m���Ɠ����Ր_���Ɗ����n�}�͂����̂ł��邪�A���Ó��������Ƒ��Ó��P�̖������Ă��邽�߂ɂ����������������̂��̂����m��Ȃ��A���܂�ƌ������A�قƂ�ǂ��Ăɂ͂Ȃ�܂��Ǝv����B �@�I�ɂ��Δ����A�����̖��ōX�� �ǂ̃e�L�X�g�ɂ����Ə�����Ă���B�����n�}�ɉΖ����̉����ł�����q�Y���_���s�n���P���Ə�����Ă���ȏ�͖ڎq�Y���Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ڂƓ��̊��������܂����Ă���A�}�C�A�Ɩ}�A�����Ă���A�O��C�����Ɣ����A�͓����Ƃ��������ł��낤���A����Ȃ��Ƃ��珟��ɍՐ_�̖���ς��Ă͂Ȃ�ʁB���Ă��邩��Ƃ����Ĕn�Ǝ���ւ��Ă͂Ȃ�ʁB �@���̊ԈႢ�͖����W�N����Ҏ[���Ƃ̎n�܂����w���s�{�n���x���ŏ��̂悤�ł���B�c���������Ă���̂ł��邪�A���̏��͓��q�Y���_��ڎq�Y���_�ƈ����ԈႦ�Ă��Ă���B�w�����S���x�����l�̈����ԈႦ�����Ă���B����Ȍジ���ƊԈႦ���܂܂ł��邩��A��������������Œ��������B �@�P�Ȃ�ԈႢ�ł͂Ȃ��낤�Ǝv����B���炪�U���Ƃ��Đ�̂Ă��c������������Ɩ��A�����A������������ꎚ�����ւ��Ă���̂ł��낤���B����͂����ւ�Ƀ^�`�������B�\���܂ł��Ȃ��ł��낤���A����͎����̉�₁E�s���Ƃ��A�����ւ�ȍ߂ɂȂ�A����Ɏ���o���̂Ɠ����ŁA����Ȏ�������ΎЉ�I�Ȑ����͂���ŏI���ɂȂ�B����Ȏ҂̏������Ƃ͂܂������M�p�ł��Ȃ����ƂɂȂ�B�ꎚ�����M�����Ȃ��Ȃ�B�u�_�̎�v�Ƃ��Ăꂽ�s�����̍l�Êw�҂������ł͂Ȃ����A�ނ�^���Ă͂Ȃ�ʁB�Ðl�̎c�����j���͌���l�̔��f�ňꎚ��傽��Ƃ����ǂ��e�Ղɑւ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���j����₂��s�����������f�b�`������A�܂��ɂ��̂��Ƃł��邩��ł���B �@����́~�~�s�̌Ñ�j�����҂ɂ݂̂Ɍ�����X���ł͂Ȃ��A�悤�ł���B���������͔ނ�̎t�����C�ł����ł���������A��q�͂���ɕ��C�̕����ŁA�����C�Ɋ|���Ȃ��ł����Ȃ̂ł���B�ނ�ɂ͏��߂���Ñ�j�Ƃ������Ñ�̐��E���ɔނ�Ȃ�̏���Ȏv�����݂��������B���{�̌Ñ�͂����ł���˂Ȃ�Ȃ��Ƃ���낭�ł��Ȃ��C���[�W���͂��߂��瓪�ɂ���B���N�l�̎q���ł������肷��͂��͏��߂����ɂȂ��̂ł���B���V��͗D�G�����Ȃ̂����炠��ȃN�Y�A���Ɠ����ł���͂��͂Ȃ��B�����炻���������Ȃ̃C���[�W�ɍ����j���������E���̂ł���B����Ȃ���A����͋U���ł���A�뎚�ł���A����Ɏ����̃C���[�W�ɍ����悤����������A���C�̕����A�w�b�T���ł����ɂȂ�B�e�L�X�g�ɉ���������Ă��悤�����������A���ɂ͉����W���Ȃ��B����Ȏ�O����Ȃ��Ƃ𑱂��Ă���A�����Ɋw��I�Ȍ��E������̂����A������w�b�T���A�����Ȃ�����w��ƌĂׂ郌�x���ł͂Ȃ��Ȃ�B�w�҂Ƃ��Ă̎��o���Ȃ��B �@�q �@�����͗אڂ̌B���ƂƂ��Ɂu���ɉ��̓��Ƃ��ӁA��ɗY�������i�����j�哇�����i�����j�A�A�z���i�����j�F�����鏈�̖��Ȃ�v�i�O�F�{�u�j�Ƃ����A�̌`���ɂ��āu�����m���B�𓊂������Ђ��������ē��ƂȂ��v�i�O�㖼���ē��j�Ƃ��`�����Ă���B���̌`�疼��^�������̂ł���B �@�u�~�J�O�㕗�g���₩�Ȃ���Y�X�̎ґ��ۂ��������Q�w���i�����j�{���ɕĂ���A��D�̎�ূɔ����A���Ă���ĔV�𐆂�����������қ����炸�v�i�O�F�{�u�j�u�Ђ̑O���\�{�A�F��q�Ɉ��ӎ҂̊�ς��Ȃ�v�i���j�Ƃ������āA�ގ��̋L���́u�{�Õ{�u�v�Ȃǂɂ�������B���̎Ђ̍Ր_�́A�V�Ζ����A�ڎq�Y�����Ƃ���邪�A�V�Ζ����͊C�l�ɏZ�ފC���̖����c�_�Ƌ����_�ł������B�C�����̌n���͔����A�E�Z�l���A�E�Î�A�E�A�n�C���Ȃǂ������āA�O��̊C���͋{�Îs��_�̘U�_�Ћ{�i�Ƃ����S�ł������B���Ƃ͊C�����ꓝ�̕��J������̂ƍl�����A�₪�čL�����ƁA�C�^�W�҂̊Ԃɂ܂ő��������Ƃ���ƂȂ����̂ł��낤�B �@�_�Ђ̗��n��n���w�I�ȏꂩ��݂�Ƃ��A���ׂɐ_���J��̂������Đ_���^�C�v�Ƃ������A���������̃^�C�v�ɕ��ނ��邱�Ƃ��o���悤�B�Â��͋�B�̏@�����́u���̓��v�̂悤�ɁA�Ñ�̍��J��ՁA�╨���_���ɔ�������邱�Ƃ����邪�A�����ɂ��Ă͖������ł���B�@

�@���q�ЂƂ���̂�����A�����炪�j�_�ł���B��������Ƃ�͂葧�Ó��_�Ђ͏��_�ƂȂ�B���͂�͂�V�l���Ђ͖{���͏��_���Ǝv���̂ł���B �@�Ζ����͌�ɉ��コ�ꂽ�Ր_�ł��낤�B���̓��̖{���̍Ր_�͓��q�Y���_�ł���B���̖����s�n���P���c�Ƃ������̂��������āA�{���͊W�͂Ȃ����낤�B �@���q�Y���_�ƌĂ��_���A���̓��̌×��̎�ł��낤�A�Ǔ��Ɉ�l��炵�ł͎₵���낤�ƁA��ɂ��������̂����q�Ђł��낤�B����Ɍ�̐��ɉΖ��������コ��āA���ꂪ��ɂ͎�Ր_�̂悤�Ɏv����悤�ɂȂ����Ǝ��͑z������B �w���ߎs���_�Ў����W�x�����̒n���̊ێR�q�퍂�����w�Z���L���Y�������`�L�ɁA �@�q ���̂悤�ɒn��(�������O�l���낤��)�ł͊����̍Ր_�͕F�E�P�̓�_�ł���Ƃ���̂ł���A���炭�×���肻���`�����Ă����̂ł��낤�B �@�]���ē��q�Y���_�ƌĂ��A�j���������킩��Ȃ��悤�ȕs�v�c�Ȑ_���͖{���͓��q�_�ƘY���_�̓�_�̍��̂������̂ł���A�`���̕F�E�P�̓�_�̂��Ƃ��ƒf���Ă悢�Ǝv���B ���̎����w�E������l�͒N�����Ȃ��悤�����A���q�Y���_�͈�l�̂悤�ɍl�����Ă������A����͂������A�j���̓�_����q�E�Y���_�Ƃ����̂��Ǝ��͍l����B���̍Ր_�͖{���́u���q�Y���_�v�ł͂Ȃ��A�u���q�@�Y���_�v�Ɓu���q�v�Ɓu�Y���_�v�̊Ԃ͋��ꕶ�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���邢�͎c�����Q�l�ɂ����A���݂ɓ`���Ȃ��Â������ɂ͂��Ԃ�A�L���Ó��Џ��� �@���ꂪ�킩��Ȃ��ŁA���q�Y���_��Ɛg�����ƍl���āA���q�_�����ꂽ��A�Ζ���������Ă����̂ł���B���͂���ʂ����������������̂ł���B ���A�p�̋L�ɍ�c�喓���̏��A���䔄��W���āA���݂܂����q�A���⊈���q�Y���B�Ƃ��邪�A���́c���q�Y�������������̂ł͂Ȃ��낤���B�I�ł͈�c�A���]�̏��A�֕Q���������A���⊈���P�c���Ƃ��Ă��邪�A�ǂ����ɋL�^�̍��������肻���ł���B �@�C���c���Ƃ����Â����t�ł���A�Â��Ր_���Ƃ������Ƃł���B����l�ɂ͂����Ӗ����킩��Ȃ������m��Ȃ��B�C���̓C���Ƃ������t�ł���A����ɂ���ғ��m�Ƃ������ƁA�c�͊i�����ƌĂ����̂ŁA�u�`�́v�̈Ӗ��ł���B���͏��ł��邩��A����̏��Ƃ������ƁA����������o�����̂��Ƃł���B�]���ĎႢ����e���݂����߂ăC���c���ƌĂԂƂ����B�u������Ƃ����̂��o�����v�ƁA�{���̓A�J�̑��l�����A���e�̂悤�ɌĂԂ悤�Ȃ��̂ł���B �@�����̍Ր_�ɂ͂����Ƃ����ŗL�����͂Ȃ������̂ł���B�×��̂܂܂̕F�_�E�Y���_�ł������̂ł���B�����Ė��t����Ȃ�A�����n�}�ɂ���悤�ɑ��Ó��P�Ƒ��Ó��F�ƌĂꂽ�ł��낤���B  �@�O�㎵�P�ɂ͓��R���̕P�������ׂ��ł��낤�Ǝ��͎v�����A���݂͂܂�������������Ă���B �@���̃i���o�[�����̖L���_�ł��邪�A�������n�}�̎蕨�ł��낤�V���������ɂ��Ċ����n�}�ɂ͖����� �@�܂Ƃ߂�ƁA�c���⊨���n�}�̕҂܂ꂽ����͂��̂悤�ɍl����ꂽ���A�{���͖}�C���Ó��Ђ͑��Ó��P(�Y���_)���J��A�}�C���Ó��������q�Ђ͑��Ó��F(���q�_)���J�������̂��Ƃ����悤�B �@��̃C���X�g�́w���߂̖��b�T�x�ɑ}������Ă�����́A���f�ł����A��ςɂ����C���X�g�Ȃ̂Ŕq���܂��B�ޏ����O��̊C�̃i���o�[���������_�A�����̎�_�ł��点����Y���_���A�����𑧒Ó��P���A������}�C���Ó��P���Ɛ\���グ��B �@�����n�}�̕F�Ζ����̒����S�����ڂ��Ă����܂��B �@�}�C�����Ó��ЂƖ}�C���Ó��������q�Ђ͂�������~�~���ƌ��肳��Ă���B�����ɒ�������Ƃ����Ӗ��ł���B�Ƃ������Ƃ͑��̒n�ɂ����Ó��Ђ���q�Ђ����������Ƃ��Î����Ă���悤�Ɏv����B�킴�킴���̓��܂œn��Ȃ�����Q�肪�ł��Ȃ��ƕs�ւȂ̂ŁA���̓����犩�����������̎Ђ��e�Y�X���J���Ă����Ƃ��z���ł���B���邢�͊����Ƃ͊W�Ȃ��J���Ă�����ʓI�Ȑ_�l�Ȃ̂����m��Ȃ��B �@���ē��q�Y���_�̂��Ƃł���B���q�̓q���R�Ƃ��ǂނ��Ƃ�����B���{���C���{���ƒ��N��ł͔�������炵�����A���̃C���ł���A�q���R�Ƃ̓G�r�X����̂��ƂƂ���邪�A�}�C���Ó��������q�_�Ђ̌�g�ł͂Ȃ����Ǝv���錻�݂̐��̋{�_�Ђ̓C�x�X����Ƃ��ĂԂ̂ł���A�C�x�X�Ƃ̓G�r�X�̂��Ƃł���A�����炠�邢�͎��̐��@�����藧�����m��Ȃ��Ǝv���̂ł���B �@���q�Ə����悤�ɂǂ������X�͑��z�_�ŁA�C�̔ޕ����珵���}������̐_�ł���B���̏M�ɏ���Ă���Ă��镟�������炷�_�l�̂悤�ł���B �@�V��肩�猩��A�ފ݂ɂ͂��̓����瑾�z������Ƃ����B�V���E�����E��_�����̃��C���͑��z�̓�������̂łȂ����Ǝ��͈ȑO����l���Ă���̂ł��邪�A�����ɓ��̐_���Ղ��Ă��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��A���q�Y���_�͌����I�ɂ͑��z�_�Ȃ̂����m��Ȃ��A���q�Y���_�Ƃ͌����̓q�����ł���A�I�I�q�����m���`���V�Ƒ��_�̌��`�_�����m��Ȃ��B����͉Ζ������g�ł�����A�`�������ł�����A�ɐ��_�{�ȑO�̗��j���疕�E���ꂽ�Â��_�Ȃ̂����m��Ȃ��B�����̓�Ђ͌����͋��炭���z�_�̃q�����ƃq���R���J��ЂȂ̂ł͂Ȃ��낤���Ǝv����̂ł���B

�@���݂͓����ɂ́A�V�l���_�ЂƂ��̋����Ђ̑D�ʐ_�Ёi�Ր_�ꑽ�v�䍰�_�j�ƍ�{�_�Ёi���̋{�_�ЁB���C�x�X����B�W�z�_�ЂƂ��Ր_�s�ځj������Ƃ����B �@�����̐_�ЂɎQ�w���邽�߁A�N�Ɉ�x�������ӂ̏W������n��M�s�������ɓ`���A������I�V�}�Q��ƌĂԁB�W���ɂ���Ă͂���ɋ����������������B���݂͑D�ɂ̓��[�^�[�����Ă���̂ōs���Ȃ��B �w����ɐ����銥���̌Ñ�M�x�ɁA �@�q �@�@�u���N�A��܌��ܓ��ɗ�Ղ��s���̂ŁA���̓��ɂ͕��߂���g���̋��v�����M�Ə̂��鋙�D�̋������Â����ÏK�������āA���̑I��͂��̓��ɋg�����o�Ă��̓��ɓn��A�I��ߊC�ŋ��A������A�����͐g���߂Đ_�ɋF�������邰�A�E����ɟD���{�̋��D��ǂɑg���A���߈�Ă�㜂��Ƃ��ď\���C���̊C���r�̌���ɋ������ĕ��߂ɋA��̂ł���B�����_�͘p�����g�̏��ŁA�����͈̂ꎞ�Ԕ�����Ő撅����Ƃ����B���ꂩ��A�����̊��}�D�ɗi�����A������̎�҂͂��܂��܂̕��������炵�ĂƂ��Ƃ����鑾�ۂ̗̐E�܂����g���֊M������B������w�Y���߂�x�Ə̂������̒����疞�X�̎m���͏M�����̐������ς邽�ߘp�����t�s���撅�̑D����ɓ���Ɗ��Ă̐����т̋����͊C�g�ɑ��a���A�ς�҂��������̂����������̑s�ς�悷��v�@ �@�Г��ꎞ�Ԕ��Ƃ����̂�����A�G���W���t���̏M�Ƃ��قǕς��Ȃ��X�s�[�h���B�g������łȂ��A�e�n�̏W���œ����悤�Ȃ[�����������s��ꂽ�Ƃ�����B�܂��C�ӂ̋����ł́A�j�����l����Ə����ȏM��E��{�ł����A�����ɎQ�q���Ė����ɖ߂��Ă͂��߂Ĉ�l�O�̒j�ƈ���ꂽ�Ƃ����B �@�Q�O�N�Ŏ����I�ɐ��l���ɎQ���ł���悤�Ȍ��݂̂悤�Ȃ����͂�����߂��炢�������m��Ȃ��B�ŋ��̖��ʎg���ł����Ȃ��A���o�҂Ȃǂ́A�����Ă��݂͂�Ȏd�����x��ŁA�����ŏo�Ȃ��Ă���̂��B�̂��猻�`�̐��l�����������킯�ł��Ȃ����A�N����Ⴄ�B�`�����͈�l�O�ɂȂ��Ă��A��l�O�̎d�����ł���悤�ɂȂ�ɂ͑�ςȂ��Ƃł���B���Ƃɂ����Ă��_�Ƃɂ����Ă��A���ł���u�v���͂������v���̂ł���B�}���l���ƑĐ��ő������������ƂƂ��ɕς���ׂ��ł��낤�B�V���l�҂���łȂ��A�j�����������̂��B �@�������Ȃ��āA�����B���ł��Ȃ���A��l�O�Ƃ͈���Ȃ��̂������A��������Α����悤�ȁA���w���ȉ��̐����ł����Ȃ��o�J�҂͂��Ȃ��Ȃ邩���m��Ȃ��B���̍s���������Ă݂Ă͂ǂ����낤�B ���̐}�͊����ւ̎Q�w�W���̕��z�}�B�w�{�Îs�j�x���  |

�����҂̍���

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�w�O���̌����x���ڂ����B(�ʐ^�͎�������Ă��܂�) �@�q  �@�܂��A�O���S�̒O���_�Ђ��O���Y�ɂ��������Ƃ��疾���ɂ��Ă������B���̒n���́u�`�����v�Ɍf�����Ă��Ȃ����A���Â͓��{�C�̗v�Âł������B�Ⴆ�u�}�K���L�v��24�A����P�X�N(919�N�j�P�P��21���̏��ɁA�݊C������̎g�ғ����Ɋւ��Ă��̖������o�����B���ӂ��Ƃ�A�݊C���̋q�k�͂܂��O���Y�ɗ��q���ĕ������A���݂����A����𐭕{�ɑ���B����ɂ͈�s�̐l���◈�K�̗��R���q�ׂĂ͂�����̂́A���s�ł͎e�ׂ��킩��Ȃ��B�����œ���25���ɉE��b�����́A�ނ���ዷ�ɒ��݂������ɁA�z�O�ɉ�q�����A�����������������ׂ����Ƒt���A���̂Ƃ���ɉ^�̂ł���B�����͓։�̏����ق����̕��ʂ��痈�������O�q�Ɉ��Ă��Ă����̂ŁA����ɏ]�킹���킯�ł��邪�A�Ƃɂ����O���Y���։�̕��`�I����������A�����Ɏዷ�L���̊C���ł��������Ƃ��l���ł���ł��낤�B���̍`���́A�։�p�Ǝዷ�p�Ƃ��闧�Δ����̓˒[���ɂ���A�O���S���l��(���Ƃ͎R����)�O���Ƃ�����B���S�̔��l�w���瓌�ɂT�����i�݁A�����̕t���ɂ��鍲�c���N�_�ɂ��āA�������甼���̐��݂�13k�����k�s�����Ƃ���ł���B���Δ����̓˒[���͂����Ő����̂V���`��悵�ĊC���������ށB���̏��p�ɓ�ʂ��鋙�����O���ł���B�ŋ߂͂����Ɍ��q�͔��d�������݂���邻���ł��邪�A�����̕ϖe�����邱�ƂȂ���A�����������̔��ς������邱�Ƃł��낤�ƁA�S�ɂɊ����Ȃ��B���������������̂͏��a34�N�V��28���ł��������A���̂���͂܂��S���̕ƒn�Ő��l�̊S���牓�������Ă�������A�������e�Ղł͂Ȃ������B�K�ɂ����͋��y�̐l�i�]�G�Y���̔z���Ŕ��l�������̌㉇�������A�܂����n�ł������̐l�����̋��͂������Ċ��S�ɒ������I�邱�Ƃ��ł����B�̏W���������͐���ܗL0.0019������0.0066���������āA�O���̖��������Ă��ꂽ���A�����ɏ��݂����O���_�Ђ́A�Y�̓����̎R�Y����"��Α喾�_"�i�Њz�ɂ��j�Ƃ��Ďc���Ă����B���a12�N�ɂ��̐_�Ђ����o���ꂽ"���Љ����"�Ɂu���䌧�O���S�R�����厚�O�����k�{�e��O�\�O���攪�Ԓn�������i�ВO���_�Ёv�Ƃ��邩��A���̎Ђ��{���j�E�d�q���ՌV�ɋN��A���ɒO���E���Ζ��_�ƕς��A���݉��ΐ_�ЂƂ��Ēʂ��Ă��邱�Ƃ���������ł��낤�B  ����Ɋ֘A���Ē��ӂ��Ă��������̂́A�O���ւ̉��ҘH�������Ă��鍲�c�����ɐD�c�_�Ђ�����A���̖��Ђ̈�ɒO���_�Ђ����o����邱�Ƃł���B���̎Ђ��쎝����Ă����_�x���̗R���ɂ��Ďʖ{(���n�_�x�������R�����L)�Ɂu�O�m�N�ԋ�C����ĉ��@�A�^���@�ƂȂ��F�t���Ɖ��̂��A�m�a���N�ܓc�̓�k�ɗ��{���������O����Ζ��_���������ē��N�܌��\����n�߂čs�K����v�Ƃ���悤�ɁA���̒O���_�Ђ͐^���@�ɏ퓅�I�Ɍ���ꂽ�O���E���얾�_�̕ό`�ƔF�߂�ׂ��ł��낤�B  ��������A�����ƊS���䂭�̂́A���̍��c�̐D�c�_�Ђ������Ђł���A���c���痧�Δ����̐��݂��䂭�O�����҂݂̂��ɉ����ĎR�ƊC�Ƃɋ��܂ꂽ�L�z��̓y�n�����o���Ă͑��Â��Ă��镔�����S���邪�A���̂ǂ�ɂ������Ђ����܂��Ă��鎖���ɂق��Ȃ�Ȃ��B���Ȃ킿���c�̖k�̐��l�ɐ{���_�ЁA�|�g�ɍ��ߖ�_�ЁA�����ĒO���ɒO���_�ЂƂ�������ł���B���̎����́A���̔������݂����{�C���ݍq�C�ɂƂ��Ăǂ�قǏd�v�ł���A���̂��߂ɂ��낢��Ȏ������Ђ��߂��Ă������c�ɂق�i�Ȃ�Ȃ��B���������Ă��̐�[�Ɉʂ����O���Y�̗���́A���̂����疾���ł��낤�B�u���{���I�v���W�A�����V�c�Q�N�̏��Ɂu�c�@�͊p��(�։�j��蔭���s���āA�~�c�̖�ɓ���A�D��ɂĐH���A���ɊC�⋛(����)�����D�T�ɗ���A�c�@�͎����ȂĊC�⋛�ɂ������ɁA�C�⋛�͑������ĕ����ʁA�]�X�v(�������j�Ƃ���B���ʑ��i������j�n���V�l��k�����PP�411�`412�j�́A���M�F(��ዷ�����Ў��l��j�����̘b�̂Ȃ��̏~�c��(�ʂ��̂Ɓj�ɂ��āA������O���S�O���Y�̋Ո�����Ɠ��S��_���Ƃ̊Ԃ̊nj��̓n(�Ö��E�̂��̂Ɓj�Ɉ��Ă��̂Ɏ^�ӂ�\���A���̈�߂��u�ዷ���y�L�v�̘Õ��ƔF�߂Ă���B���ڂ��ׂ��ł��낤�B���ݒO���̌b�����ɑ������Ă��銰�i�N�ԁi�H�j�̌��㏑(�ʖ{)�ɁA���̉Y�����q���āu�����k�̎O���͌��R���тցA��͊J�ē��C�A�����k��)��Ȃ���A�[�͒������ܕS���E���l�A�����Z�E�O���A���E�ꃖ���A�����E�b�蒬�E�����A����͕�����A�c�c�v�Ƃ���̂����Ă��A�]�ˏ����̕`�ʂȂ���A�����̔ɉh���Â�悤�B �@  �@��������������������Ȃ��Ă��܂����B���l�̎����ЁE�{���_��(�Ր_�E�����R�Ǔx���E�����̎����̑�)�Ɩ��C�_�Ђ����������J���Ă����B���C�̓}�P�Ƃ��}�L�Ƃ��ǂ�ł��邪�A�{���̓A�T�P�Ȃ̂ł͂Ȃ��̂��Ǝv���B���Δ����͉ԛ���ŋ������̂ꂽ�Ǝ��͍l���Ă���B���s�{�D��S�������̖��_��ЁE���C�_�ЂƂ��A�ޗnj����S�c���{���̎����ЁE���얃�C�_�ЂȂǂ���͂�����ɊW�̂���ЂƎv���邪�A�}�P�E�}�L�Ɠǂ�ł͈Ӗ����킩��Ȃ��Ȃ�A�A�T�P�ł��낤�B�A�T�͋����ƊW�̂��錾�t�ł���B���ꌧ�����S�}�L�m���̖k�q�쐻�S��ՌQ�A�b�������̎���̂��̂Ƃ��Ƃ����邪�A����ł͌p�̂����ʂł����̂����������S�̂��A���Ƃ������Ă���B �@��������������������Ȃ��Ă��܂����B���l�̎����ЁE�{���_��(�Ր_�E�����R�Ǔx���E�����̎����̑�)�Ɩ��C�_�Ђ����������J���Ă����B���C�̓}�P�Ƃ��}�L�Ƃ��ǂ�ł��邪�A�{���̓A�T�P�Ȃ̂ł͂Ȃ��̂��Ǝv���B���Δ����͉ԛ���ŋ������̂ꂽ�Ǝ��͍l���Ă���B���s�{�D��S�������̖��_��ЁE���C�_�ЂƂ��A�ޗnj����S�c���{���̎����ЁE���얃�C�_�ЂȂǂ���͂�����ɊW�̂���ЂƎv���邪�A�}�P�E�}�L�Ɠǂ�ł͈Ӗ����킩��Ȃ��Ȃ�A�A�T�P�ł��낤�B�A�T�͋����ƊW�̂��錾�t�ł���B���ꌧ�����S�}�L�m���̖k�q�쐻�S��ՌQ�A�b�������̎���̂��̂Ƃ��Ƃ����邪�A����ł͌p�̂����ʂł����̂����������S�̂��A���Ƃ������Ă���B���łɔ����̖��R�E���l�̖q�R�̈Ӗ���������B���R�Ƃ����C�R�ŁA�S�̎R�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��낤���B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||