�g���̃}���h��(���ߎs�g��) |

�i�ē��j���N8��16���̖�8�����炢����B��a���̂�������̐쒆�ł��B

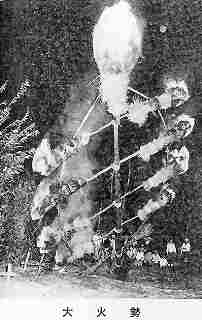

����̎ʐ^�̒|���̑哕�Ă��̒��ɗ��Ăĉ����ăO���O���Ɖs���ł���B�ɍ��Ð�̉͌��A��a���̏����㗬�ł���B  ����a������B�����̐�̒��ɓ��������邪�A�����Ƀ}���h�������Ă���B ����a������B�����̐�̒��ɓ��������邪�A�����Ƀ}���h�������Ă���B���̍����牽�̂��߂ɂ���Ȃ��Ƃ�����̂��B�����������Ƃ͂悭�킩��Ȃ��B���������g���Ƃ����W���̗��j���悭�킩��Ȃ��ȏ�́A���̍s�����킩��킯���Ȃ����A�ŏ��̕������̂܂܂ɍ��ɓ`����Ă������̂ł��Ȃ��낤�B �r���ł��낢��ȗv�f���K�����Ă��Đ��i���L�ɂȂ�A�Ƃ����̂��W�߂̃S�b�^�܂��ƂȂ�A�]���Ƃ͕ω������l�����Ă����Ǝv����̂ŁA�ǂ̕����ɒ��ڂ��A�ǂ������グ�邩�A���̕����ɂ���āA���낢����߂͕�����悤�B�ǂ̐�������Ȃ�ɐ��������A�ǂ���܂��s�\���Ȃ̂ł���B �����`���ɂ��A���۔N�Ԃ���n�܂����Ƃ������쑗��̂��߂̂��̂Ƃ��A���۔N�Ԃɂ��炰�ُ̈픭�����N���ĕs���Ɋׂ����̂ŁA�C�_�̓{�����߂邽�߂ɖ����Ă���������ƂɎn�܂�A�Ƃ������Ă���B �R�̑���Ɂu�M�`�v�Ƃ����̂�����B����͐���D�������ǂ��Ă���̂ł��낤�B�~�̋������̓i�X�Ɏl�{�̑���t���Ĕn�̌`�ɂ��邪�A����͐���̏�蕨�Ǝv����B �����R�W�c�P�I�ł͂��邩���m��Ȃ����A�����^�Ƃ��̗t�^�Ƃ�����邪�A�g��������ł͋��̌`�����Ă���Ƃ�����A���̖����Ă̋��̌`�ɒ��ڂ���A���̉ł��̖�A��ӂ���M�ł͂Ȃ����ɏ悹�đ������̂����m��Ȃ��ȂǂƑz���ł���A���삽���̏�蕨�̌Â��`�͋��������̂����m��Ȃ��B �u��{��S�v��u�~�x��v���������A���ꏊ�łƂ�s���Ă���̂��T�ɂȂ邩���m��Ȃ��B �g�̌`�̖͗l�Ƃ��������������Ɖ������̍s���̐��i���l���邤���ɎQ�Ƃł�����̂��c���Ă���ƁA�������������������ł��邪�A�T���Ă݂Ă��������������Ȃ��悤�ł���B���̎��ォ�ɏ������Ă��܂����̂����m��Ȃ��B�����C�t���Ȃ������ł��̂����ɒN���������邩���m��Ȃ��B  ���ɍ��Ð�̂����������ōs���Ă���u��{��S�v�B�u���̂��V����������W�܂��Ă���ꂽ���A���쑗���᱗��~�͖{���͉��������ƊW�̂Ȃ��b�̂悤�ŁA���Ƃ��Ƃ��炠�������ԐM�ɕ��������K�����Ă������̂Ǝv����B ���U���Q�S���������ŁA�����V���Q�S����W���Q�S��������ɎR�̏�ōs����Ȃ爤���̉Ղ̉e���������ƌ��Ă��悢���낤�B�i���s�����_�Ђ̍Փ��͌��݂͂V���R�P���B����w�̓��ł���j  �}���h���̎傽�鐫�i�ł͂Ȃ����A���łɂƂ����Ό��t�����������m��Ȃ����A�h�̂��߂̍s�������˂Ă���Ƃ͂����悤�B ������͒Y�z�߂��낤���B���ߏ��S�Ȃǂ��x���Ă����B ����c�l�͊C�̔ޕ������邢�͋�̔ޕ�����K��āA�܂����������čs���ƍl�����Ă����悤�ŁA�R�̏�������ɍs�����Ƃ�����̂ŁA���X�����̂͂����R�̏�̉Ղł��K�����������Ƃ͌���Ȃ��B �u���̍s���ցv�i���c���j�S�W�j�ɁA �@�q �@���Ƃւ��}�ւ��獰����ւ̊��Ԃ́A��̂ɒZ�k�̌X���������ċ���B���݂͌}�ւ�̂��\�O���̗[����ʗ�Ƃ��A����̂͏\�Z���A������ߌ�ł���A���͑����ł���A�����Ȃǂł͂܂��\�ܓ��̐[��ɁA�����Ă��܂ӂƂ��ӉƂ������B�ŏ�����z���Ƃ��܂��ċ����̂ł͂Ȃ��Ƃ���A�}�։��R�ŕ��������A�����ł���ܓ��ł����Ă�����ނɑ��炸�A���͂�����������Ƒ������Ɍ}�ւė��āA��v�Ȃ鐶���s�����A���̑c��̊�̑O�ɉ��āA���s�����Ƃ��ӎ�������������Ƃ܂ł͌��ւȂ��B�c�@ �鉮�̗g�����ɂ��Ă��A��ʂɉĂ̖�̉Ղ̍��{�͌Â�����̐���}���E���쑗��ɂ���ƍl������������̂łȂ��낤���B  �����ꂪ�}���h���B��̕����猩�Ă���B����������������ɂ��ė��Ă�B�����͂P�U���[�g���A�����T���[�g�����炢�A�쑺���������Ă����Ƃ��������^�|�łł��Ă���B �����V�{�����āA���̐�ɒ|ⴂ̂悤�Ɍ����邪�u  �����ɂ��A���̖�͉J�B ��~��ɂȂ�˂������|�|  ���_���������ɕ����āA��֓����Ă����B �������ă}���h��������B �i�܂��͕t���Ă͂��Ȃ��j  ���_��   ���낻��Ɨ��ĂĂ����B     ���h�V���u���ɂȂ��Ă����B�s���{�P�����艽���\�t�g�t�B���^�[�����Ă���̂ł͂Ȃ��āA�J���̂��߂ɉ���ł������߂ł���B �܂��܂��J�͋����Ȃ�A���̃J�b�g�Ȍ�͎ʂ���悤�ȏ�Ԃł͂Ȃ��Ȃ����B �J���~���Ă�������z�I�ł����ł��傤�A�Ȃǂƌ����l�����������A�����܂ō~��Ƃǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B ���Ɍ����@���Ă��āA�����ɒ|�̍��������āA���ɕt�������Ń}���h���S�̂𐅕������ɉ�]������B �ォ���������|�̔R���k�����̏�ɗe�͂Ȃ������Ă���A���肩��͂�����������߂ɐ����Ԃ���������A�}���h���S�͎̂��d�łǂ�ǂ�ł����A�������ނ̂ŁA���̒��܂œ����ă��b�V���C���b�V���C�Ɖ�]�����˂Ȃ�Ȃ��B ����͂���ȉΐӂ߁E���ӂ߂̏C����̃A�b�v���˂炦������ł͂Ȃ��̂ł�����߂悤�B�܂����N�ɂł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �c��Ղ̌}�����́A�{���͏����̊e�ƒ�ł����₩�ɂ��߂₩�ɍs����s���ł������Ǝv����B�ǂ����̐_�Ђ����@�̍s���ł��������̂ł͂Ȃ��B���ŏW�c�Ő���ɁA�ȂǂƂ����̂́A�����ƌ�̐������́A�o���̓��@���Y���ꂽ����ȍ~�̘b�Ǝv����B�����������Ƃ̂��߂��A�]�ˊ��ȑO�̕����͂��Ƃ��A�S���ɂ��Ȃ��A�ŋ߂̎s�����Ȃǂɂ���������L���͌����Ȃ��B �����������̂������̐����n�f���������悤�ɂ��Ȃ��Ă��āA���̃J�b�R�Â��̂��߁A���ЂÂ��̂��߁A�l�E�`�Â��̂��߂Ɉ����ƏK�������̂ł͂Ȃ��낤���B �ŋ߂̂悤�ȁA�����ς�q�̂��߂⑺�������̂��߂̃h�n�f�ȍs���Ƃ͂��Ƃ��Ƃ͈Ⴄ���i�̂��̂ł������Ǝv����B �w�����{�l(����)�x�ɁA �@�q �@������Ƃ���ʂ̂́A�q���p�̃l�u�^�Ƃ��čO�O�ł͐���l�����̐�`�̖����A�X�ł͋����^���ݓ���p�Ђ�B�O�҂͏M�ɐ��H��������W�ł��鎖�́A�O�O�̖��������҈�˗摾�Y�������݂��������@�����B��҂̋����ɓ����ẮA�C��ʂ̋��ނ��\���Ă�鎖�͖����ł���B�]���Ă���͋��ɊC�ɏ���������̂Ƃ��A�C�̏ے��ƍl�ւ鎖���o����B�@ �w���s�V���x�i98�1�E13�j�ɁA �@�q �@�����\�Z���[�g���̐|�ɋ|�`�̘g�����ɂ��A�\�l�J���Ɋ���|�̏����������B �����������܂�~���������s���y���̐_���Ƃ����A��\�l�Ő��̌��ɓ���ė��āA�B �@�����Ă̏d���͖�O�S�`�B�u���܂����ɓ���Ȃ��Ɛ��̕��͂Ŗ����Ă��|���B�S���̌ċz����v�ƍ�N�Q�������R�c��O�Z����(48)�����s���g���B�̕��ł₯�ǂ��Ȃ�����Ԃ͂킸���\���B�����u�N�z�҂���҂��ꏏ�ɂȂ��͖̂����Ă����B�Ղ�̌�́w���N���Ă��I������Ȃ��x�Ǝv���v�i�R�c����j�B ���Ǝ҂��������g�������A�����ẮA�n��̘A�т�G�߂̈ڂ�ς���l�X�ɌĂт��܂��Ȃ��獡�����Â��B�c�@ �w�g���S�N���x�ɁA �@�q �@��������S�Z�\�N�O�̋��۔N�ԁi�ꎵ��Z�`�ꎵ�O�Z�j�ɑ�ւ�Ȃ��炰�������������߁A�S�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂����B���t�����͉쎀���O�ɒǂ����܂�āA���ɓ�V�Ȃ����̂ŁA����́A�u�C�_�̂�����v�Ƌ���A�C�_�̋C����a�炰�邽�߁A��O������C�̒��ŕ����ċF���������̂��A�����낤�̎n�܂�ł���ƁA�]���`�����Ă��܂��B���̂̂��A�������ŁA���炰���C���ɗ�����đގU���A�₪�ċ��l������悭�Ȃ����Ɠ`���Ă��܂��B �@����ȗ��A���N�����\�Z���Ɉɍ��Ð�͌��ŁA���炰�ގU�A���i�����ȁj�̋��{�A�C��]���҂̗���Ԃ��߂邽�߁A���̍s�����s���Ă��܂��B �@�|�ŁA������\�āA�Ўl�Ă̓��낤���`�ǂ������̂����A�̐_�l�ł��鈤������̉~�����i�{������j����A�N�Ɏ���Ē�������_�낤�̗��[���i�ɓ_���܂��B�₪�Đ����ɗ��Ă�ꂽ�����낤�͐��\�l�̐N�ŁA���邮��Ɖ�킳��܂��B �@���낤�̓|�ꂩ���������̐N�����̋��͂������̗͋����A�����ł������̐��ʂɉf������ς́A�܂��ɉ̍ՓT�Ƃ����܂��傤�B�@ �w���s�V���x�i99�E6�E24�j�ɁA �@�q �Ƃ���R�̎Ζʂɕω��H �@���~���}����V���������A�\�O��������O���l���̗��ł��̐��Ɍ}����ꂽ��c�̗�́A�c�q�A�������̎ϕ��A�����߂�A����߂Ɨg�������Ȃǂ̓��ʂȑV�ł��ĂȂ����B��c�̗���\�܁A�Z���ɂȂ�Ƃ��悢��q�������ɑ����āA���̐��A���Ă����B �@�}����������̐��֑���V��́A���쑗��Ƃ����여���ȂǂƌĂ�A�~�̈�A�̍s���̒��ŁA�ł��₩�ɍs����B���̏K���͒n��ɂ���Ă��܂��܂ŁA�ዷ�p����O�㔼�����ݕ��ł́A�|�┞�m�ō��������D�ɋ��������悹�A���֗�������D�s�������z���Ă���B�܂��C�ӂ�쌴�A���Ȃǂ������������čs�������Ȃǂő�����A���̉��ɏ悹�Đ���𑗂�Ƃ��������B�������̃i�X��L���E���ɖ����̑������A�n�Ɍ����Ă�����l�͂���ɏ���ċA����ȂǂƂ����Ƃ��������B �@���쑗��ɂ́A�����▜���ĂȂǂƏ̂��āA��������̓��Ă⏼���ɉ����Đ�c�����{���A����K��������B��c�̗삪�����ɖ߂邽�߂ɂ��̐����Ƃ炷������ł������̂ł��낤���B���ł���c�𑗂�̍s���̑�\�́A���N�����\�Z���ɂ����Ȃ��鋞�s�R�̑���ł��낤�B���݂́A�@�ӃP���̑啶���A���P�肪���R�i�����ĎR�j�E���R�i�单�V�R�j�̖��@�A����̑D�`�i�D�R�j�A���t���߂���k�R�̍��啶���A����̒����`�i�֑ɗ��R�j����Ȃ�B �@�������A���̑n�n�́A�������㏉���ɍO�@��t���n�߂��Ƃ��A�������㒆���ɑ����`�����A�g�F���㏉���ɔ\���Ƃ̋߉q�M���i��ށE�̂Ԃ����j���A�ȂǏ����������Ă��邪�m�͂Ȃ��B�R�̑���̓����̌`�Ԃɂ��Ă͍��̂Ƃ���A�\�Z���I�㔼����ɖ����Ă���K�͉��������̂ƍl����̂�����ƂȂ��Ă���B �@���̌R�̂ق��ɂ��e���ő�����݂�ꂽ���Ƃ��A�]�ˎ���̕�������킩��B����������ׂĔp�₵�Ă��邪�A�s���́u���v�̎��A����́u��v�A���ؒ��a�c�́u��w�̓��v�A���䒬���J�́u�~���i�肪�˂̈Ӂj�v�Ȃǂł���B�܂��A�������̓��o�V���ɂ͂��̑��Ɍ��݂̍���̒����Ƃ͕ʂɁA�������́u�ؕ\�i�����̈Ӂj�v�A���R�́u�Ƃ̐�ɗ�v�̋L����������B�����ł������낢�̂́u�Ƃ̐�ɗ�v�ł���B�����l�\�l�N�����\�����t�̓��o�V���ɂ́u�܂�����Ƃɗ�Ƃ�����̂ȉ����������ł����������������ʁA��������̖\���J�ŊƂ��܂�ė邪�������֔��ŏI�����낤�Ǝv�ӂ��ۏ̌���łȂ��v�Ƃ���B �@���̋L������u�Ƃ̐�ɗ�v�́A�u��v��u���@�v�̂悤�ɎR�̎ΖʂɉΏ���݂��A�������䌅�ɑg��ŔR�₷���݂̕����ł͂Ȃ��A�����Ƃɐ���g�݁A���̘g���L�����o�X�Ƃ��ď������̌`�̂悤�ɍ������݁A����ɒ����ĊƂ��ɂ��������̂ł��낤�Ƒz���ł���B����͌��݂��s���Ă���_�P���̏��グ�i������\�l���j��v���l���͗��̏\�i������\�O���j�ȂǂƓ��^�ł���Ǝv����B�_�P���͕������A�͗��͍��E�Z���̏������_�����B �@���s�w����̐A�؍s�鋳���́u�̕����v�ŌR�̑���́A�L�����o�X�Ƃ��鐈����R�̎Ζʂւ̌`�ԕω��ł���A�u������Â炷�����ɂ́A�l�̈ӕ\���������ɖʔ������݂�X��������B���剻�����̈�̕��@�ł������v�u�����̕ω��͋��剻�ɔ������R�̗���ł������v�Ƃ����B �@���̒n��ɕ����Ȃ��Ƃ��������̈ӎ��������A�L�����o�X�Ƃ���g��傫������ɂ͎����ƌ��E������A���������Ă���Ƃ�|�u���āA�_����悤�ɓW�J���R�̑���ɂȂ����ƍl������B���̐��ւƋ���䂭����ɂȂ����ɂ��ނ��߂ɁA�傫�ȑ�������싟�{�̂ЂƂƂ��āA�n��ɍ��t���Ă������̂��낤�B�i�T���s�s�j�҂���C�@�L���@�ρj�@ �w�O�g�̘b�x�ɁA �@�q �@���ߒn���Ő̂���s��ꂽ�}���h���i�����āj�́A�\�Z����A�傫�Ȓ|�̊Ƃ̏�[�ɁA�S�w�C�A���E�ɘZ�{���|�̃^�C�}�c�����āA����𗧂Ă�̂ł���B�y�n�̐l�͂���������R�o�ʂ悤�ɂƂ��A�C�̊l�����悭�Ƃ��悤�ɂƂ��������Ă��邪�A����������炩�ɖ~�̉Ε����s���̈�ł���B �@�ڂ��̋����̍L���ł́A�~�ɂ͐썻���Ƃ��Ă��āA����ʼnƂ̌ˌ��ɎR�ȂǍ��A�̂����������ɂ��Ă����̂ł���B����Ȃǂ��~�̉Ε����̈��ł������B���̐����R�̏�i�͖~�̍s���̎v���o�Ƃ��āA�ڂ��ɂ͖Y����Ȃ����̂ł���B�@ �g���̃}���h���Ɏ����s���́A�O��ł͌��݂͋v���l���͗��̖����R�\�����B����͈������̂��̂̂悤�ɂ�������B �w���s�{�̒n���x�ɁA �@�q ���߂ł��A�����������Ƃ͐̂͂������̎R�ł��A����A�������̎R�ł��A�������ƌ����ŁA�ƕ������A�����ׂĂ݂�Ɓ|�A ���s�{���O��s�v���l�����A�����R ���s�{���O��s�Ԗ쒬�ؒÌ��a�c��앪�A�����R ���s�{���O��s��h�������J�A�}���g�E�m�I�B�i�����̔����j ���s�{�{�Îs���N�A�}���g���R�B�i�����R���j ���s�{�{�Îs��n�A�}���g���R�B�i����������R���j ���s�{�{�Îs�����A�}���h�����B�i���������j ���s�{�{�Îs���u�A�����J ���s�{�����s���֒��A�����R ���s�{���m�R�s�O�a���䓪�A�}���h�E�R�B�i�����R���낤�j ���s�{���m�R�s�O�a����g�A���y�R ���s�{���m�R�s���q�A���� ���s�{���m�R�s���A�ΐU�R�B ���s�{���m�R�s��v�쒬�猴�A�����R �����������ł����Ė������s��ꂽ�Ƃ݂Ă悢�ł��낤�B �~�̓�����O�̍s���ŁA�����Ē���������Ȃ��̂ł��Ȃ��A�㐢�̂��߂ɂƓ��ɏ����c����邱�Ƃ��Ȃ��������̂Ǝv����B �����ẮA�u������v�̂悤�ȑ����̐l�X�������������čs����W�܂����肷��s���ŁA�Ō�͐��ɗ��������s��ƌĂԂ悤�Ȃ��̂ł���B�g���̃}���h���ł��A�ŏ��Ɏ�҂̏����s���쒆�ɏ������W�܂邪�A���ꂪ�{���̓����́u�g���̃}���h���v�̎p�ł��낤�B ����Ɍ�Ɏዷ�̑�ΐ���������ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B�������đS�̂��ĕҐ������ƁA��ΐ�����ɒ��ڂ��W�܂�A���ł́u��ΐ��v�̕����}���h���ƌĂ��悤�ɂȂ����Ǝv����B ���������̃X�[�p�[��ΐ��ɂ������s�����邵�A�鉮�̗g�����ł��s������B������������čs���Ƃǂ����d�Ȃ�̂����m��Ȃ��B �J�Z�����Ƃ������n�������邪�A��ΐ��ƊW���邩�ǂ����| �ዷ�֍s���� �w��ђ����x�ɁA�i�ʐ^���j �@�q �@���J�̑�ΐ��͎O�Z�Z�N�̓`��������Ƃ����A�撷���ΐ��ۑ���̐l�X�ɂ�荡���܂Ŏp����Ă����ދ�y�_�����}�����鐽�ɍ��s�ȉՂ�ł���B�@������\�O����͈Ɏ˓ފ�_�ЂցA��\�l����͌F��_�ЂցA�В���ƌ܍��L�����F��̂��ߕ�[�����B���Ƃ���̓����ɋ߂��ΐ��R�i�V�~�R�j�O�A�l�\���[�g�����ŏグ����B �@������l���[�g�����炢�̞w�̞��ɉ����ܒi�֏�Ɍ����A�͖̂�����A���͂Ȃ��̂ŁA��y��̃A�V��X�X�L��������A���ɂ悭�������Ēu�������̂̐�[�ƌܒi�̉��Ɍ��юR��ɗp�ӂ��Ă����B �@����͋�̓����A�n���O�ɏW�܂�A�����_�Ђł������̍�����擪�ɁA�J�E�ށE�呾�ۂł͂₵�Ȃ���A�e���������������A�ΐ��R�֓o�肻���őf�p�ȎR�x���x��I����āA��ΐ��ɓ_�A�͎����̐l�����Ɍ�������ƉJ�}�i���̓w�����b�g�j�����Ԃ������l�����̂����˂����_�Ŏx���N�����A�Ɠ����Ɉ�{�̃��[�v�������A����������B  �@�Â��R�̒��ɑ�ΐ����p�`�p�`�������ĂĔR���オ��l�͉������������h��������悭������B�₪�ĉΐ�������]�����A�܂��|���N�����Ă͉A����𐔉�J��Ԃ��B�̐�����������A�����̓�̈ꕔ���A�d���𒍂����������B���̊ԁA�J�E�ށE�呾�ۂ̂͂₵�͎~�ނ��ƂȂ��A�ΐ����̓����͂��ׂđ呾�ۂ̍��}�ɏ]���B���������ΐ��̗E�s�E�����E�s�����ɂ́A�v�킸�Q�����g�̈������܂�v��������B �@�R���s����ƁA�������f���[�ɏo�}���Ă���吨�̒j���Ƌ��Ɏ��_�O�֍s�i�A�R���낵�̗x��E��Ηx��E���w�x�蓙��̔��ނ܂ŗx�葱����B �R���낵�@����@���w�� ���ǂ�i�[��� �����ƂȂ�e�[���[���C�T�b�T�[ ���ꂽ����̓�\�ꂶ���[�����R�����X�C�i�m�G���� �G�������G�����A�����C�T�[�G���m�[ �����i���j��̖���|�|�g��ł݂��܂���Ԃ������i�����j �Ԃ������|�g��ł݂��܂���Ԃ������| �@�ǂ��ɂ������Ȃ��Ɠ��ȓ�̗x������u�R���낵�v�́A�Ղ�Ƃ������Ƃł͕��J�́u��ΐ��v�Ɠ����`���̂��̂ł��邪�A���̃��[�c�ɂ��Ă��A���j�I�Ȃ��Ƃɂ��Ă��A�肩�Ȃ��͉̂����c���Ă��Ȃ��B�x��̂̑f�p�Ȑ߉��Ă���ƁA���炭����̑c�悪���݈�ĂĂ������̂ƍl������B �@�����\�Z���̖�A���ԓc�Ƃ̋����̒|�̉z�n�Ђ̉ΐ��R�ʼnΐ����グ����A�R���낵�̑��ۂ�ł��Ȃ���~��A�����܂ŗ���ƘZ�̍����̌}�����āA�呾�ۂƒ����ۂ̑ł������̍s�����B �@���̌�A���荞�݂̑��ۂ�ł��Ȃ��畧���������ɓ���A�ΐ��グ�̔������̂܂ܗx��B�u�R���낵��Ηx��v�Ɓu�R���낵������x��v�̓���ܕ��Ԃ��̒Z�����Ԃőł�����B �@����́A�S�����߂��Ă��邩�ǂ������m���ߍ������߂̗x��ł���Ƃ������A�ܕ����Ƃ����Z�����Ԃ����̈Ӗ������߂����̂̂悤�ł���B����ΊM���̗Y���т̂悤�Ɏv����̂ł���B�̂̉ΐ��グ�́A����قljߍ��Ȃ��̂ł������炵�����A�����ł͋K�͂��k�߂ă��E�\�E�|�̂����ōs���Ă���B �@�ǂ̉Ƃ������l�ȏ�̒j�q���Q������̂ŁA�x��͑f�p�ȂȂ��ɂ��E�s��������B���̗x����Ō�ɎR���낵�̍s�������߂�������B �@�R���낵�́A�����ł͕��̋��{�̂��߂Ƃ���Ă���A���̐́A���̉ΐ��R���X�ɍ����R�̒���i���݃e���r��������j�ʼnΐ����グ�Ă������A���l�邩�炻�̉����������ƌ����ĎR�Ύ����Ǝv���A���l�̓a�l���炨����������̂ŁA���̏ꏊ�܂ʼn���čs���悤�ɂȂ����Ƃ�����b���c���Ă���B �@���̎R�̒���ɂ́A���̐̈����_�Ђ��������Ă������Ɠ`�����Ă��邩��A�R���낵�́A�В�����F���������M�łȂ��������Ǝv����B����𗠕t��������̂Ƃ��āA���݂̂������Ă���l�͎R�̓r���̌��߂�ꂽ�ꏊ�����ւ͓o�ꂸ�A�����ŁA�ނƓJ��t�ł邱�ƂɂȂ��Ă���B�����A�c��ւ̋��{�ł���A���̑���ƍl�����Ă��邱�̉Ղ���A�̂̐M�̎p���c����A���܂��n������ł���̂ł���B �@�������āA�f�p�ɓ`������葱����M�ƘA�т̗͂���̈��ׂ�����葱���Ă����̂ł���B�@  �������쉈�����{��ŁA������P���o�Ă���A����͂����Ԃ�ƌÂ��A�~�̍s�������Â��̂ł͂Ȃ��낤���B�����ł������茤������Ή����ʔ����m���������邩���| JR�ዷ�{���w�̉w�O�L��ɂ́A���̃~�j�`���A�����Ă��Ă��邪�A�ŋ߂͒��������̃C�x���g�ɂ��Ȃ��Ă���B ���������̊ό��p���t�ɁA �@�q �ዷ�������� �X�[�p�[��ΐ� �J�Á��W����{�y�j�� ��ꁁ�v���[�p�[�N��� ���̃v���C�x���g���I�肠���肪�Â��Ȃ������A�����s���z�I�ȑ��ۂƓJ�̉��ɂ��킹�ĉ̉͂ƂȂ��Đi�݂͂��߂܂��B�����āu�I�v�̉��v����ΐ��ɍ̉����ƁA���悢��N���C�}�b�N�X�B�d���R�O�O�сi��P�P�Q�T�L���O�����j�A�����U�O�ځi��Q�O���[�g���j���̔R��������X�[�p�[��ΐ�����O���u���b�T�[�A���b�T�[�v�̗E�܂����|�����ɍ��킹�ė����グ�A�����U��̕���U�蕥���Ȃ����]������ƁA�������͔ߖɂ����������Ɣ���̗��B�Ŗ�ɕ����яオ�鉊�̗ւ́A�ƂĂ��͋������z�I�ȕ��i�ł��B�劽���̒��A�X�[�p�[��ΐ���|���Ɠ����ɉ��y�ƘA�������R�O�O�O���ȏ�̉ԉ��˂̓��]���Ƃ炵�o���A�M�C�ɕ�܂ꂽ���̊ϏO�𖣗����A�u�X�[�p�[��ΐ��v����߂�����܂��B�@  �ό�������Ƃ����͈̂�ʂł͒n��̓`�������̔j��ɂ��Ȃ���_������A���������ƌ����Ȃ�������j��ɂ��Ȃ��Ă���B �ォ�猾���Ă���u���������v�́A�Ȃ����܂���u���������v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǂɁA�����敾���Ă��܂����̂��Ƃ������{��肪��������Ă���Ƃ����A�܂₩����떂����������B�a�̍��{�ɖڂ�����������������ɁA�悻�̐l�������ꎞ�I�ɏW�߂������Ŗ{���ɒ��͗��������̂��ǂ����B �������������n�߂鎞�ɂ������ɂȂ�[���ȏ��ł��邪�A���̐[���ȏ����悭�悭�l���Ȃ��ƁA���N�ł��Ȃ����̂ƂȂ邾�낤�B �X�e�[�W�ɓo���ăe���r�ɏo���Ƃ����Ċ��ł���悤�Ȃ̂̓j�Z���m�ł���B����Ȃ��Ƃ��Ă���q�}������Ȃ�{�N��͑����n��A��撣�肽���B�Ƃ������A�X�[�p�[�X�^�[���̉��Z���������ǂ����̐N�c�����������ɂ͂����v���o�����B�A��Ȃ��A�c���܂��ɍr��Ȃ�Ƃ��c�B�̖���|�����܂�Ȃ��C�����Ȃ̂��낤���B �n���̔_�ƁE�_�����r��͂Ă���ɁA�[�j�ׂ��{�ӂ̎��{��`��Ƃ��i�o���Ă��āA�ׂ��ɂȂ�Ȃ����Ƃ��n�߂��肷����̂ł��낤���B�ׂ��b�ȊO�Ɋ�Ƃ͏��킯���Ȃ��B�Ԉ���Ă����蓾�Ȃ������b�Ǝ��ɂ͎v����B�r�ꂽ�炻��ł����I���A�����͋Q����̂łȂ��낤���B |

�����҂̍���

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free

Copyright © 2008-2013 Kiichi Saito �ikiitisaito@gmail.com�j

All Rights Reserved