�O��̓`���F45�W

�~�Ƃ�A�ߌ~

�@���̃y�[�W�̍��� �@���̃y�[�W�̍���

�~�Ƃ�A�ߌ~�̘b �~�Ƃ�A�ߌ~�̘b  �~�̕� �~�̕�  �� ��

���T���̏��͂ق��̃y�[�W�ɂ����邩���m��܂���B��������T�����Ă��������B�����̓T�[�`�G���W�����������������B ���T���̏��͂ق��̃y�[�W�ɂ����邩���m��܂���B��������T�����Ă��������B�����̓T�[�`�G���W�����������������B

�@�w�O�F�{�u�x �@�w�O�F�{�u�x

�y�~�z(�o�})

�O�ː}��]�B�~�͊C���̑勛�Ȃ�A��Ȃ���̂͒��T�痢�A�o��Α����������Α��������A�Y�҈~���҈��lj]�X�B�R��ǂ��z����Ȃ���̂͂��鎖�Ȃ��A�܂����ԗ]��̂��̂��Ȃčő�Ȃ���̂Ƃ��A��O��ɉ��ĕ߂ӂ���̋͂ɔ��A��q���\�܁A�Z�q���Ȃđ�Ȃ�Ƃ��A�W�~�͑��̋��ƈق萅���ɂđ����鎖�\�͂�����ɕ��ݒ��𐁂đ�����Ȃ�A����Č~�̒ʍs����K���l�ڂɂ�����Ȃ�A��ނ���������ǂ��U�g�E�A�i�K�X�A�Z�~�O��̊O�ɏo�ł��B�}�~�̈�Y�ɓ���A��C����̗ނ���v���C�E�ɂ��ӂĐ��Ɉ�Y�ɓ���A�����𐁂Đ��̓��֓����҂Ă��A������蓈�̕��֖Ԃ�A�T�R�̕����@�z�Ԃ��͂�Ԃ̏�ɏM����ׁA�V�l�q�����M�ɏ��đ��ۂ��������������~�̏o����l�ɖh���Ȃ��A�Ⴋ�҂͊e����(�~�������g�̖�)���ȂČ~�̒��𐁂��|�։��Ă�������A���Ă��҂���ԃ����Ƃ��ӁA�J����ԁA�O�ԂɗD��A���ɘZ�A���{�����������ďM���������ނ���c���ƌ��ւĕp��ɒ��𐁂��A����Ĝ\�X���������A���{�l�������������Ďb���M���Ђ����ށA�w�ǝ˂�����ĖԂ������{炂��Ȃē��̕��ֈ���������A���悢��˂�ɋy�ĕK�͂˂Đ��Ɍ��ӁA�������j���̐����Ƃ�A����Č~���Ƃ邲�ƂɈɍ��Y�̎��@���W��Ď{��S����ށA�����s�v�c�Ɏv�ւǂ����n�����Ȃčl�ӂ�A���̕��͓��ɂ�����A�~�̓��̕��ւނ���ΕK���͂˂Đ��Ɍ��ӂ͐��̕��ւނ��Ȃ�A�Ⴕ����̕l�ֈ��ソ��ΕK�����̕��ւނ��܂�ׂ��Ɗo��B���ߌ~��l�̕��ֈ��悹�Ă܂����̂����ւ���Ԃɑ��w�ɓo��ĎO�ڎl���l����蕠���A������������ė₳�Ȃ���Ώ����̊Ԃɑ��D�K�����s����Ƃ��ӁA�v��莟��ɓj��A����Ɏ�����ƂĂ܂��{炂ɂ����Č����J�����𗧂āA��A�O�l�l���̓��ɓ������B�ŏ��������܁A�Z�{�����͏������̊C�ƂȂ�A�j�鍠�͙|�X�ɖA�̔@�����ɕ���������̂���F���Ȃ�A�����ɋ��݂Ď��ɐ����A��l�ɂē�l�O�l�����A���Ǖw�̗��Ȃ�B�O�ː}��ɂ��Ӕ@����Ȃ���̂ɂ͂���˂ǐe������������āA���ɕ����Ƃ͑��O��Ȃ���̂Ɗo��A�ڂȂ鎖�͌~�l�ɂ���B

�y�����z(�~���h���g�̖�)

�g�̒��T�O�ځA�g�̓��V�̔@���O�p�̉H����A�B�H�̙|�|�S��p�䑴�]�͋Ȃ�Ă��܂ꂴ���v�Ƃ��A���̙|�ɓ��t���ďM�Ɍq���A�~���h��������ɂ��ւĕ��̂ʂ�����l�Ɏ��Ȃ�A���̒��T�܁A�Z�ڑ�T�O���܂�������B

�@�w�ɍ������x �@�w�ɍ������x

�ɍ��p���̌~�߂�

�@�~�i�㒠

�@���ݐ��̐��Y�����ٓ��Ɂu�~�i�㒠�v�Ƃ��Ė����N(��Z�ܘZ�j�ȍ~���a��N�i���j�܂ł̋T���n��̕ߌ~�L�^������B

�i���^�u�~�L�^�v�Q�Ɓj

�@�ɍ��p���ɓ������~���A��q���鋙��@�ɂ���ĕߊl����悤�ɂȂ��͍̂]�ˎ��㏉���Ɛ��肳��A���́u�~�i�㒠�v�ɂ͖����N(��Z�ܘZ�j���珺�a��N�i���j�܂łɖ�O�܁������L�^����A�ߊl���ꂽ�N�����A�~�̎�ށA�q���i�����j�A���D����A���D���A���D�n�於�A���̑��~���A�~�����A���v�ȂǏڍׂȋL�^���c����Ă���B���̋L�^�ɂ��ƕߊl���ꂽ�~�̎�ނ͍����~�E���{�~�E��~�̎O��ɂ܂Ƃ߂��A�����~��ꎵ�����A���{�~���l�����A��~��l�����ł���B

���~�ǂ����݂̕��i

�����N��\��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���@�Z�\

��A�����~�@��{�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �ԁ@�S�l�\

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���@����

�@�@�@�@�@���D�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�ܕS�ړ�

�@�@�@ ���T�@���q��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����O�N�юO������

�@�@�@ ��@�O�ѓ�S��E�ځ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��A��~�@��{

�@�@�@�@ ��@�S

�@�@�@�@�@�@�@���D���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ԕS�|

�@�@�@�@�@���T�@���q��ځ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�V��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c

�@�@�@�@��@��l�јZ�E�ځ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�͂���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@������

�@�@�@�@�@��@��S�\�|�H

�@�@�@�@�@�ԁ@�S���\�|�H

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����O�N�ё����\���

�@�@�@�@�@�C�V���@�\�܊|�H

��A�����~�@��{

�@�@�@�@�@���@�\���

�@���D����

�@�@�@�@���@��v�ܕS��

�@�@���T�@���q

�@�@�@��@��юl�S�E��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����O�N�O���\���

�@ ��A�����~�@��{

�@�@��@�S�|

�@�@�ԁ@���\�܊|

�@�@�@�@�@�@�@�@ ���D�T�R�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�V���@���c

�@�@�@ ���T�@�Z�q��

�@�@�@ ��@�O�ѓ�S�\��

�@�@���@�ܐ�

�@�@���@������

�@�@�@�@ ��@�Z�\�܊|�H

�@�@�@�@ ���@�l�\�܊|�H

�@�@

���@�C�V���@�u�������v�A�u�^�b�p�v�Ƃ������A�K���̂����̂Ƃ���ň�Ԕ����Ƃ��Ē��d���ꂽ�B

�@�@���@�w���̓��������C�V���Ɏ����������������Ƃ����B

�@�@�H�@�~�������̑傫���̎l�p�ȏ��`�ɐ�A�u�H�v�́u�c�v�ň�H�i�c�j�A��H�i�c�j�Ɛ������B

�@�@���@�Â��͌~����͎�Ƃ��Ė����Ƃ�A�~����H�p�ɋ�����̂͏]�ł������B�㐢�͐��̖Îq�_�Ђ̒����t�߂ō�������B

�@�ł��傫�Ȍ~�Ƃ��Ă͕��\��N�i�ꎵ�Z��)�O�������̒��{�~�ŁA������l�q�i���ꃁ�[�g���j�����Z�q�i��チ�[�g��)�Ƃ���A���@�n�悪���D���Ă���B��q�͕��ʗ�������E�ɂЂ낰�������ł���A�ڈʁi���E�܃��[�g���j�Ƃ���邪�A�~���͂��鎞�͂ł��邾�������v��A������Ђ낰�ӂƂ���ɂ͕��������ʂ����ĕ����ӂ���܂��A���n�ʂ܂Ő��炵�Ď��ɂ͖ځi��E�l���[�g���j���炢�Ɍv�����肵���Ɠ`������B���̑��傫�Ȍ~���߂ꂽ�͔̂N��̌Â�����ɑ������ׂĒ��{�~�ł���A�����O�N�i��Z�Z�O�j�A�����N�i��Z�Z���j�A���\��N�i��Z����)�A�������N�i�ꎵ���j�A���ۏ\�ܔN�i�ꎵ�O���j�A���\�Z�N�i�ꎵ�O��j�A���ی��N�i�ꎵ�l��)���̔N�ɂ͈�O�q�A��O�q���̌~���߂�Ă���B���ʂ͘Z�A���q�ʁi���`�ꁛ�E�܃��[�g���j�̌~�������܂���Ԗ����悢�Ƃ���Ă���B

�@�ߊl���ꂽ�~�͔N���ςɂ���ƈ�`��{�ł��邪�A�V�a���N�i��Z����j����ɂ́u���{�~�E��{���v�ƈ�x�Ɉ��{�̐��g��������A���̂������{�͍����E�T�R�E���@�E���̎l��ɂāu�U髁v�i�������j�ŕ��z���O������D���Ă���B

�@�@���\��N���O������

�@�@ ��A���X�~�@��{�@���@�\�l�q

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��@�@�Z�q

�@�@�@�@ ���јZ�S

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �D�{���@

�@�@�@�@�@ ��@�S���E�|

�@�@�@�@�@ ���@�S�Z�E�|

�@�@�@ �@�@�Ԑg�@�O�S���E�|

�@�@�@�@�@ �͂����@��\�O

�@�@�@�@�@ �@�S��\��

�@�@�@�@�@ ���@�E���l

�@�@�Y�@���ьܕS�ڗ�

���@���̔N�̕đ���́A�Γ���l�\����l���i�N�v�Ă͎O�\�Z��ܕ��Z�Ј�сj�ł��邩��A���v�����ьܕS�ڂ͕Ĉ�ܔ��Γ�l�ƂȂ�A��U�l�l����Ƃ��ĎO��ܕU������A���@�n��ł͂��̗��v�������ɂ��ďM������������Ƃ��`�����Ă���B

�@�w�M���ނ������܁x(�a�v�c���v��)(���̎ʐ^�Ȃǂ�) �@�w�M���ނ������܁x(�a�v�c���v��)(���̎ʐ^�Ȃǂ�)

���u�ߌ~�����ʐ^�@�吳�����@�ɂт̒J�ɒǂ����Ƃ���B�܂̂�≺�̂Ƃ���Ɍ~��������B�M���E�ꉮ�Ƃ����Ԃ�������������B�����G�v���@�����v�ƃL���v�V����������B�@

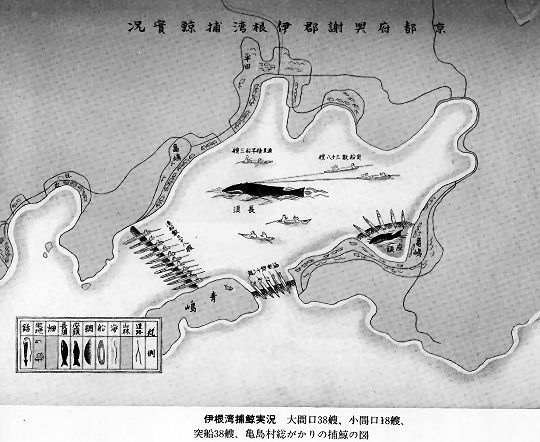

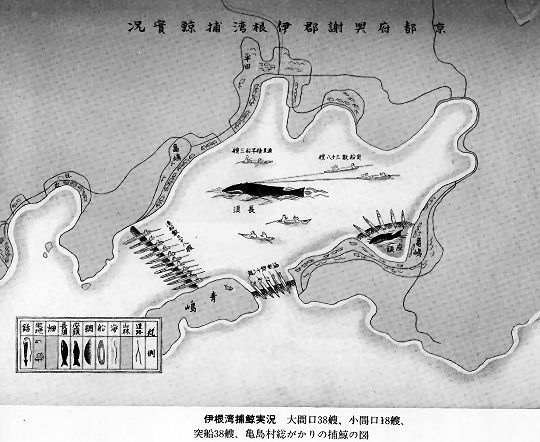

���u���s�{�^�ӌS�ɍ��p�ߌ~�����v�@��Ԍ�38�z�A���Ԍ�18�z�A�ˑD38�z�A�T������������̕ߌ~�̐}�@�ƃL���v�V�����ɂ���B

�����ɂ���q�~�̕�@�u���~���v�u�ݑٌ~�q���v�ȂǍ��܂�Ă���B�����̕�͕����ܔN�C�������O���̓��t������B��ƕ�̊Ԃɂ���̂͌~�̐Ғłł���B�@�ƃL���v�V�����ɂ���B

�u���ԓ��v���Ƃ̉Ԍ`�A�E�s�Ȍ~�߂�

�@�ɍ��̂Ȃ��ł����@�̒J�n��

�@���邭������݂ȎE���@�@�i�ɍ��̓����߁j

�~�߂�͉��Ƃ����Ă��p�����Ƃ̉Ԍ`�ł����B

�~��߂錠���́A�T�����i�����E���E���@�E�T�R�̎l�����j���Ɛ肵�Ă��܂����B

�@�~�����ԓ��ɓ���ƁA���͂����C�Â��܂��B��Ԍ��i���E�����ԁj��Z�l��i��O�Z�Z�b�j�ɖԂ��͂�͍̂����̕��S�A���Ԍ��i���E�T�R��j�����ԁi���O�Z�b�j�͋T�R�̕��S�ł����B��ԓc�ɂ͋��D�O���z�A���Ԍ��ɂ͈ꔪ�z���A���ꂼ��~�������o���ʂ悤�A�D�[���������ĊĎ����܂����B�ǂ����ݑD�O���z���A���@�̒J�⍕�n���͑�Y�ɒǂ����݁A�����A�����ƌ~���ł����݁A����~����������A�~�D�i��D�j����~�Ԃ����낵�A�ނ悤�ɂ͂���ŕߊl���܂����B

�@�D�́u�Ƃ��ԂƁv�ƌĂ��A�S�����E�l�b�A����E�Z�Z�b�A�[���Z�E���܇b�̂��̂ł����B

�@�~��͒�����ڔ����i�l�Z���`���[�g���j�̓S������ɁA�������ځi��E�l�b�j�̊~�̕������A��̓����V�̂悤�ɐ��A���Z�Z���`���[�g���̋t�ꂪ�H�̌`�ɂ����A�ł������ƂŔ����Ȃ��悤�ɍH�v����Ă��܂����B���̓S�̕����ɘZ���i���Z���`���[�g���j�̖�����j�����Ă���A���̈�[��D�ɂȂ��Ƃ����ł����ނƌ~���D���������������ɂȂ�̂ł��B

�@���ʂŎ����甪�q�A�ő��l�q�̌~���A�菝���Ă���܂��̂ł�����A�~�߂�͊댯�ɂ܂�Ȃ��A�܂��ɖ������̂��������ł����B��j�ɂ܂���ĊC�Ɉ������肱�܂�s�K�ɂ��Ȃ��Ȃ����l������܂����B

���Ƃ߂��~�́A����̕l�ӂŁA�㐢�͐��̕g�q�_�Љ��ŏ������܂����B

�@�T�����ɂƂ��Č~�~��́A�ꑺ�����ē��킢���������̑傫�ȍs���ł����B��Ƃ͑�����ɓ���̂Łu������v���A�����͍����瓔���f���܂����B��w�B�����Ď��l�̐����o�������A�ɂ���т����z��̂��×�����̂Ȃ�킵�ł���A�~�D�ɂ͎����U�����܂����B

�@�~�̓��D�́A�T���l��ɂ���čs���A�D�l�̍����n��ɗ��D���܂����B�~���Ƃ��Ƃ������ɋ{�Ô˂ɒ��i���A�|���l�����D�ɗ������܂����B�˂͗��D���̏\���̈���u�~�^��v�Ƃ��Ċm���ɂƂ肽�Ă܂����B

�u�T����L�����v�ɂ��ƁA�����N�i��Z�ܘZ�j���珺�a��N�i���j�܂ł̓�N�Ԃɖ�O�܁Z�����ߊl����Ă��܂��B�N���ψ�`�ł����A�V�a���N�i��Z����j����ɂ́A����Œ��{�~����ꓪ���l�����ƋL�^����Ă��܂��B�~�̎�ޕʂ́A�����~�ꎵ�Z���A���{�~��l�Z���A��~�l�Z���Ȃǂŏ������̂��O�q�A�ł��傫���̂́A������l�q���Z�q�i���{�~�j������܂����B��q�͌ځi��E�܇b�j�ł�����A���b���������̂ł��B

�@���̋L�^�ɂ́A�ߊl�N�����A�~�̎�ށA�����Ɠ����A���D���i�A���D�n�於�A�ڕ��i��E���E�Ԑg�E�͂����E�E���т��E�����ʂɁj�A���v�Ȃǂ������ɏ����̂�����Ă��܂��B

�@���v�z���́A�ߊl�ɗv������̌o��i�p���̖Ԃ������A�~�D����A���D���A�������A�������A��㓙�j���������A�v�����T�����̕S�����i�Q�ƁA��o�܊����j���܊��Ɋ����āA�������ɉ����ĕ��z����܂����B

�@�~�̏��������ׂďI���ƁA�~�������ߓ��k�𗧂āA�m�������ĕl���{���s���A���D���̈�Z�Z���̈�𐬑����ɔ[�߁A���N���������ɂ͐������Ŏ{��S���c�ނ̂��Ȃ�킵�ƂȂ��Ă��܂����B

�@���Ɍ~�̕悪�O���܂��B�u���~���v�Ƃ���̂́A�e�~�����Ƃ߂��Ƃ��A�q�~���ǂ����Ă����̂��𗣂�Ȃ������̂ŁA��ނȂ��q�~���E���A���̓���H���ɔE�тȂ��Ƃ��̂܂ܑ���A������Ă��Ƃ����`�����Ă�����̂ł��B�����ܒC�i�ꔪ�Z���j�̕�ɂ́u�ݑٌ~�q���v�Ƃ���A�L�^�Ɂu�E�V�~�j�q�L�v�ƋL����Ă��邱�Ƃ���A�َ��𑒂������̂ł��邱�Ƃ��킩��܂��B

�@���t�����́A�₳�����S�Â������`����Ă��܂��B

�@�w�O�F�{�u�x �@�w�O�F�{�u�x

�y�~�̕�z(��)

�~���Ƃ閈�Ɏ{��S����ނƂ����A����Č~���Ƃ�̂��炸����ɑ��邩�Ǝv�Ђ����A���ɂ͂���Ŏq�~�̕�Ȃ�Ƃ��ӁB���Č~���Ƃ肵���q�~��~�ɂ��ӂď�ƂȂ艺�ƂȂ�đ���Ԑr�e�����A���ɕ�~�̝˂鍠���搥�ɂ����̕�̎��[�ɂƂ�t�ē������ޗl�ɂ����ւ���A����ĎƁX������揜��Ƃ���ǂ����ɗ��ꂸ�A�����q��Ƌ��ɎE���Ɏ���A�����Ȃ˂��̂����l�����Ă͑�����H�ӂɔE�т��A���|�ɑ���ĕ�����ċ��{����Ƃ��ӁB�����Ɍ~�̓Z�~�ƃi�K�X�͕߂�Ղ���ǂ��Ƃ�U�g�E�r�߂肪�����ƁA�q���~�͂܂Î��~���֕߂肽��Ε�~�͏�������������炸�g���ȂĎq�����ӂɎ���A�����Ȃċp�ĐS�Ղ��߂����̂Ȃ�Ƃ��ӁA��č���̌~���U�g�E�Ȃ�ׂ��B

�@�w�ɍ������x �@�w�ɍ������x

�~�̕�@���̕g�q�_�Ђ̒�����������A�Βi�����ƁA����ɏ����Ȍ~�̕悪�O���B�u�ݑٌ~�q���v�u�s�ً���ǑE�v�u���~���v�ƕ��������܂�A���̈�Ɂu�����ܒC������\�O���v�Ɩ��L����Ă���B�ɍ��p�ɂĕߊl���ꂽ�~�̐��́A�T���n��̌Õ����Ő����Y�����قɕۊǂ���Ă���u�~�i�㒠�v�ɂ��ƁA�����N�i��Z�ܘZ�j���吳��N�i����O�j�܂ł̓���N�ԂɎO�܌ܓ����������邪�A�����ܔN�i�ꔪ�����j������\�O���̋L�^������ƁA�u�����~��{���ܐq�A����q��ځA����ы�E��v�Ƃ���A�u�E�V�~�q�L�v�ƕt�L����Ă���B���́u�~�̕�v�̗R���ɂ��ĒO�F�{�u�ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă���B�u���Č~���Ƃ肵���q�~�A��~�ɂ����ď�ƂȂ艺�ƂȂ�đ��̏�Ԑr���e�����A���ɕ�~�̝˂鍠���A�搥�Ȃ����̕�̎��[�ɂƂ�t���āA�������ޗl�ɂ���������A����ĎƁX������揜����Ƃ���ǂ����ɗ��ꂸ�A�������q�E�ꋤ�ɎE���Ɏ���B�����Ȃ���̂����̗l�����Ă͂��̓���H���ɔE�т��A�����ɑ���ĕ�����ċ��{����A��߂Ă��̕�̌~���U�g�E�Ȃ�ׂ��v�Ƃ���B

�܂��~��ߊl����Ǝ{��S�������đ���̈ꁛ�����̈�𐬑����ɔ[�߁A���N�����\����ɂ́A�������Ɍw�Ŏ{��S���c���{���Ȃ����B�ɍ������̐M�S�Ɛl��̌������������̂ł���B

�@�u��������ĂЂ��炵����~��v

���̂ق��̌~

�@�w�c��Z��̂������x �@�w�c��Z��̂������x

�~�̘b

�@���N�ɂP�x�A�Y�ꂽ����ɃN�W�����Ԃɂ͂���܂��B�P���`�Q�����낪�����A�N�W��������Ƌ����������A�Ɛ̂��炢���Ă��܂��B

�@�����łƂ��̂̓C���V�N�W���ŁA�̂̓N�W�����Ƃ��ƁA���̎����e�˂ŕ����ĉƂ̓����ɂԂ炳���Ă����������ł��B���̍����̂ǂɂ��������Ƃ��A����ł̂ǂ��Ȃł�ƍ����Ƃ��Ƃ����܂����B

�@�Â��L�^�ł́A�����Ŗ����S�S�N�Ƀu����~�ɃN�W�����͂���܂����B���̃N�W���́A����������P�U�~�X�K�ŁA���̃N�W���̋��{�̂��߂Ɂu�~�{��S�i�������j�v�����Ă��܂����A���̂��z�{���V�~�R�O�K�ł����B

�@�܂��A���̒n���ł́A�C���J�����C���J�{�����ƌh���ČĂ�ł��܂��B����́A�C���J������Ԃɒǂ�����A�܂��t�ɋ���ǂ��U�炵���肷�邩��ł��B

�ѓ��̖ѓ����_�́A�C���J�̐_�l�ŁA�u�ɗ��Ö��_�v�Ƃ������A�V���P�W���ɖѓ��Q������܂��B

�@�w�s�j�Ҏ[�����x(s52.5.1) �@�w�s�j�Ҏ[�����x(s52.5.1)

���ߌ~���ƊJ�n�����{�C���ʂɌ~���̏o�v���鎖���́A�����ɓ��Ǝ҂̒��ڂ���Ƃ���Ȃ肵�����ߌ~���Ƃ̍����n�͒��N�ɂĂ͌}���p�A���n�ɂĂ͍��n�ɐ݂����A�V��O��n���Ɏ��ނ���̂��炴�肵���A���m�ߌ~������Ђ͕q�������{�C�̒��S���镑�߂��A����l�ʔ��ʂ̕ւ���ɒ��Ⴕ�A��N���Ђ����ɒ������Ȃ肵���A���悢�悻�̗L�]�Ȃ邱�Ƃ�F�߁A�l�������g�c�Ɏ��Ə��݂��邱�ƂƂ��A��N�i�吳�j�ȗ����肵�A���̋����o�O����苙�D��ǂ������ċߊC��V�T�A�ߌ~�ɏ]���������A�K��悭���q�ɉ��Ē����Z�ԂƎ��Ԃ̓����l�A�����ɏ������l���I�Ƃ܂łɎ�����ߊl����B�i���ߋ��F���吳2.5.15�j

�@�w���l�����x �@�w���l�����x

�~���{��

�@�~���{�˂͘a�c���X�߂��̍��������ɂ���B

�@�吳���N�����O������S���l���̌��ݒ��A�锼�~�����𐁂����ǂ��Đ˂̓��]�ɓ����ė��āA�C�݂̓D�y�̂��ߓ����Ȃ��Ȃ����B��Ƃ����Ă����g�̎�҂����ɂ���ĕ߂���ꂽ�B������܃��[�g��������傫�Ȍ~�ł������A���̌~�̖������F�邽�߂ɔ肪���Ă�ꂽ�B

�@�w�ɍ������x �@�w�ɍ������x

��

�@�ɍ��p�̓����ɕ��Ւł̌Öɂ�����ꂽ�ΔZ�����͐��ƌĂ�A�p����N���ē��C�̖h�g��̖�ڂ��ʂ����Ă���B���͖��E�܃L���W���b�ʐϖ�܇f�]��̑�E����̓�����Ȃ�A���̎p���T�Ɏ��Ă���Ƃ��ČÂ��́u�T���v�ƌĂꂽ���A���݂͐��ƈ��̂���Ă��閳�l���ł���B���̓��͌×����ɍ��p�݂ɏZ������T���E���c�n��Z���̋��L�̍��Y�Ƃ��Ă���A�ɍ��̊C���l���g�Â��ł���A���g�̂�������Ȃ����Ƃ��c�ݓ���̂��A���́u���̎��v�Ƃ������Ƃ��ł���B�����ɂ͌��a�ܔN�i��Z���j�O���n���̕g�q�_�Ђ��͂��߁A���@���ՁE�ٍ��V�ÐՁE�~�̕擙������M�̒n�Ƃ��Ă��������B���a�\���N�i���l��j�\���A��Y�Ɍ��݂̉Α��ꂪ�V�݂����܂ł́A�{�B��Ƃ��ĊJ�킳�ꂽ�Ƃ���ɉΑ��ꂪ�����āA���p�Z���͎���͕K���C��n���āu���̏ď�v�ʼnΑ��ɕt���ꂽ�B�܂����̕t�߂ɋT���n��Z���͕�����ĂĂ������A���a�\���N�i���l�O�j���C�R���R���{�݂����݂��邱�ƂƂȂ������ɁA�Α���Ƌ��Ɉړ]�����B�ɍ��̋����ɂƂ��āA�����ʂ����Ă���ł��d�v�Ȃ��Ƃ̈�́A���t�ۈ��тƂ��ĂĂ���B�×���蓇�̎��̔��͈̂�؋����ꂸ�A�]�ˎ���́u�Y������@�߁v�ɁA�u���j���ؗt�j�����E�Ў�\�ԕ~��A��͖j�������җL�V�n�}�x�Ȏ���t�v�Ƃ����āA�̗t�ꖇ�A�͖؈�{������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��Č��d�Ɏ����܂��A���݂Ɏ���܂ł悭�ۑS����A���n�т̊ς�悵�Ă���B���̂悤�ɂ��Đ��͑S�������ł������A���Ƃɒł̌Ö��������Ă���̂ŁA�H�ɂȂ�Ƒ�ʂ̒ł̎��������A�ߔN�͒ł̎����E���ɍs���l�͏��Ȃ����A���Ắu�ňꏡ�Ĉꏡ�v�Ƃ����A�T���n��Z���͏��Ԃ����߂ďo�|�����̎��n�͋M�d�ł������B�]�˒����̎�w�ҊL���v�������\��N�i��Z����j�́u�O��^���C�}���v�ɁA�u�ɍ��܁v�����܂��̂́u���̒ł̎������炤�����߁v�ƋL���Ă���̂͂������낢�B���̐��͑���E��풆�ɏ��a�\���N�i���l�O�j�A���C�R�����ߍ`�̖h���̂��߁A���̓쑤�����Ɍ����ċ������ˏ�����݂��A����ɊĎ�����݂��Čx���ɂ����������A�s��㔚�j���č��͓˒�݂̂����̖��c����~�߂Ă���B���ӂɂ́u�q�W�L�v�E�u���@�v�Ȃǂ̉G�����Ԃ̍D���ꂪ����A���p�̓��ɉ����ċߔN�n�}�`�E��Ȃǂ̗{�B���c�܂�Ă���B

�@����E����Ɉɍ����E�ɍ����Ƌ����g���E�n���W�Z����\�����c���āA�ό��{�݂����邽�ߎ��{�����~�Łu���J��������Ёv��ݗ����A���̂悤�Ȍv������Đ��Ɋό��n�Ƃ��Ă̎{�݂̐��������g�܂ꂽ�B

�@�P�@��E����̓��̊Ԃɂ��镽�R�n�i��܁��b�`�����b�̎O�܁��������b�j�ɗ{���������A�^�C�E�n�}�`�E�t�O���̗{�B���s���B�܂����̈ꕔ���d���Ēޖx������A�����̂悢�h�g��H�ׂ�����B�{����͐��[�O�b�Ƃ����p�ƊO�p�ɐ��������B

�@�Q�@���Y�����ق����݂��ČÂ�����`��鋙��E�Õ����E�G�}�ʂ��̑��̎����⋛�ނ̕W�{�����B

�@�R�@�x�e�����H���E���O�֏�����V�z����B

�@�S�@������ƓW�]��E�����@�����~�E�g�q�_�Ћ��������ԎR�����̊C�ݐ��ɗV����������B�i�u�ł̖ؓ��v�j

�@�T�@�O��C����ʊ�����Ђ���A���^�̃��[�^�[�{�[�g���Ċ��O�����Ԏ肤���A����ւƂ����q�𑗌}����B

�@�����̌v��͂��ꂼ����s�Ɉڂ���A�{����͏��a�O�\�ܔN�i���Z���j�ɍH���Ɏ�肩����A���a�O�\���N�i���Z��j�����Ɋ������A��E�n�}�`�E�t�O���̗{�B�����݂��A�ޖx�`�Ԃ��Ƃ��Ĉꎞ�ό��q�Ɋ�ꂽ���A�O�C�Ɠ��C�̊C���̗��ʂ��K���łȂ��A���ɉĊ��ɊC���������ʂ��ƂƁA�C��̐[�x���s�[���Ȃ��߁A�������ł��邨���ꂪ����Ƃ��Č��݂͋x�~���Ă���B

�@���Y�����ق͏��a�O�\���N�i���Z�O�j�O���������A��K���Ă̌����ŊK���ɋ���ނ⋛�ނ̕W�{����A�x�e�����H���Ƃ��Ă��Ă��Ă���B��K�ɂ͌Õ����E�G�}�ʓ��M�d�Ȏj����ۊǂ���Ă��邪�A����X�ɕۑ��Ɗ��p���l�����Ă���B

�@������́u�ɍ��`����v�Ƃ��ď��a�O�\�N�i���܌܁j�܌����݂���A���x�O�܁����J���f���A�����͖��Ô����O�b�A��b�̓_�łɂȂ��Ă���A���B�����͈ꎵ�C���ɋy�сA�������̈��S�ȍq�s�Ɋ�^���Ă���B

�V�����͏��a�l�\���N�i��㎵��j�ɁA�g�q�_�БO�t�߂��狌�������ˏ�̓˒�O�ɒʂ���u�ł̖ؓ��v�Ƃ��Ă����A���n�т̒�����ޗHℂ̎�������Ă���B

�@�ό��n�Ƃ��Ă̐��̊J���͍���̉ۑ�ł��邪�A������ɂ��Ă��������ɂ��̒n�̔��W�ɂ͍ł��d�v�ȁu�v�v���Ȃ����ł���B

�ɍ��̘̐b

�@�w�O��ɍ��̘̐b�x �@�w�O��ɍ��̘̐b�x

�L�̘Q�Ԑ߁@�@�@�@���o�E�܌ˁ@�͂�

�@�́A�q�̂Ȃ��l�ŁA�����L�������ւ�������āA�����������ł��A��g������āA�L�ɐH�킹����A�ւāA�����͑e����Ԃ�悤�ɂ��āA�����L����������������ł���B�����A�Ȃ�ł����������������̔L�ɁA���g���ł������Ă���A�܂�����قlj���������ł����āB

�@�ق����炳���A���鎞�ɒU�߂���̗���̖�ɁA�����A���̂������ǂ��j���������ė��āA�ւĂ܂��A���̂��Ƃ��A�Ƃɂ����A�Ƃ̂����݂���́A�Q�Ԑ߂��D���ȂŁA���̂����Ƃ��A�Q�Ԑ߂��������悤�v���āA���Ԃ��ɁB�ق��āA�������̗ǂ��j���A�u�Q�Ԑ߂����킵�Ă���v�����āB�ق��āA�u�����́A�U�߂�������炾���A�܂��A��l���������ɁA�����������Ă��炤��Ȃ�A����l�łܑ͖̂Ȃ��ŁA�܂����肢���܂���v�����Ă�����A�u������B�U�߂���̗���̊ԂɌ��������v�����āA�u�����ł����B�ق�Ȃ܂������Ă��炨�������B��l�Ŗܑ̖������ǁv�����āA���������A�f�G�ȘQ�Ԑ߂���������ł��B�ق����Ƃ��낪�A�r���ŁA�u������ƌ����Ƃ��ĂႠ���Ƃ�����B��́A���B�����B���ɉ������������Ă�����Ƃ�L���B�ق��ŁA�Ⴊ�Q�Ԑ߂������ĕ��������������Ƃ́A��ΒN�ɂ������Ă���ȁB�������̂����Ƃ��A�M�����A��̌������ƕ�����Ɛl�Ɍ�������A�ւ���A��͂����܂��L�ɂȂ��āA�M�������ݎE���v�������B�u�������A�������B�܂����������s���Ȃ�A��ΐl�ɂ͌���ւ�Łv�A�����Ƃ�����ł����āB�ق��Ă܂��A���ꂩ�瑱�����܂��A�^���ɂ��́A�Q�Ԑ߂�������������ł��B

�@�ق����Ƃ��낪�����A�U�߂��A�A���ė��āA�ˌ��ɂ��A������I�Q�Ԑ߂̐�������Ȃ��v���āA�����~�܂��ĕ����Ƃ�����ł��B�����A������A�f�G�ȏ��Ȃ�ł��������ȁB�ق�����A�����܂��A���̂����Ƃ��A�ςȂ��Ƃ��B��̗���̊ԂɁA����ȗǂ��j�����āA�v���āB���ꂩ��܂��A���炭���Ƃ�����A���̘Q�Ԑ߂��ς�����ł��B

�@�ւ�����܂��A�u���A���ė����Łv�����āA�m���炵�ċA���ė��āA�u��Ȃ��A�������ɋA���ė��������ǁA�����A����܂ꂠ�̂����Ƃ��A���ɁA�Q�Ԑߌ�肪�A����Ƃ�z�����āA��Ⴕ�炭�Ԃ��Ƃ����ŁB�قŁA���̐l�͈�̂ǂ��̐l���v�����āA���������A�ǂ��܂ł����������Ė₤��ł����āB�u�ǂ��̐l���m���l�ł��v�����āA������ł������ǂȁA�u����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��낤�B����ȁA�m���Ȃɂ������Ƃ͂���ւ�B�A�ɂ��������l��n�Ⴀ�Ƃ�����Ɉ�Ⴀ���Ⴀ�v�����āA�����A�ӂ߂Đӂ߂Đӂ߂āA�����ǂ��܂ł��ӂ߂������ł��ŁA�����Ƃ�����B

�@�ق��ŁA�������Ǝv���Ă�����������ł��B�ւĂ�����A�L�́A�ӂ�|��ӂ�薰������āA�͘F���̒[�ɂ������Ƃ������ȁB����������������A���̔L���A�����܂��A�E�I�[�����đ傫�Ȍ��J���āA���݂��āA�Ƃ��Ƃ��A���̂����݂��ݎE���������B�܂��A�������Ԃ��B

�@�@�@�@ �k���b�u�L�̏�ڗ��v�W���E��܌܁l

|