|

杉田玄白

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

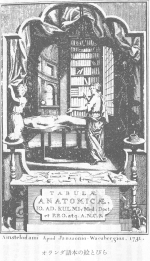

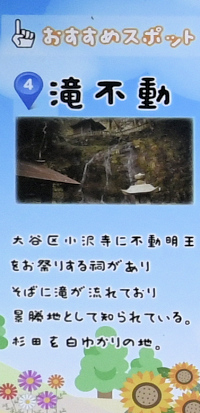

放送ではじゅうぶんに取り上げきれなかったところを当HPなどで若干補足したいと思います。 杉田玄白『解体新書』の杉田玄白と中川淳庵は若狭小浜藩の藩医であった。小学校の教科書で、玄白の『蘭学事始』を習った記憶はあるのだが、実のところは、小浜の人だったとは、ずっと後まで知らなかった。この時「小浜の人」と聞いていれば、小浜は私は縁があるので、覚えていると思うのだが、そんなことはたぶん習わなかったのだろう。   また小浜病院の玄関先にも、こんな像があったような、記憶がない。またコンビの中川淳庵像がないのナゼだ。Why?Why?Why? また小浜病院の玄関先にも、こんな像があったような、記憶がない。またコンビの中川淳庵像がないのナゼだ。Why?Why?Why?『解体新書』(安永3年(1774年)刊)は、西洋の学術書の本格的な翻訳のはじまりで、以後蘭学(オランダ(和蘭)学)は盛んとなり、日本の近代化のさきがけとなった、とされる。 福沢諭吉は、近代日本の文明化の起源は、江戸期の蘭学にあったと繰り返し語ったという。その蘭学の始まりであった。玄白なくしては明治維新も近代日本もなかったかも知れない、そうした見方もできる。 恩恵は医学界だけではない、中世に終止符を打ち、日本の近代化へ向けての科学的合理的で自由な、理性的知性的精神の土台はここに始まった。 現代人ならば、なんらかの恩恵をうけている書であり、とっくの昔に「お札」になっていても何も不思議ではない人達であった。  「私は多病で」とか書いていて、何か病弱といった姿で、元気のよいのが似合う「お札」にはなりにくかったのかも… 「私は多病で」とか書いていて、何か病弱といった姿で、元気のよいのが似合う「お札」にはなりにくかったのかも…世界的には、このあと、アメリカ独立宣言(1776)、フランス革命(1789)と、「暗黒の中世」から、一気に個々人の人権と自由・平等・博愛に軸を置く、科学的合理的な近代へと社会も大展開する。日本でもその一翼を担ったかも知れないような、先駆的な業績であった。 『解体新書』は医学の専門書だから、一般に広く流布することはなく、明治(2年)になってから、諭吉の『蘭学事始』刊行によって知られるようになったという。さらに岩波文庫にも入り(昭34)、いよいよ知られるようになったという。 しかし、それ以前に小学校の国語教科書に取り入れられていて(部分だが)、私などはそれで知っている(たぶん昭32か33か)。  ←Tabulae Anatomicaeの原典の絵とびら ←Tabulae Anatomicaeの原典の絵とびらこの絵、見た記憶がかすかにある。教科書に載っていたのでなかろうか。 小浜病院の案内板には、 杉田玄白の由来

小浜病院の向かいの公園に「杉田玄白顕彰碑」がある、平成14建立。杉田玄白は享保十八年(一七三三)九月十三日、江戸牛込の小浜藩邸で生まれ、幼少期を小浜で過ごした。宝暦四年(一七五四)京都で山脇東洋が日本で初めての解剖を行った。この解剖の許可願いは、小浜藩医原松庵、伊藤友信、小杉玄適が出し、許可したのは京都所司代、小浜藩主酒井忠用であった。これに発憤して、オランダ外科に取り組み、明和八年(一七七一)三月藩主酒井忠貫、藩士岡新左衛門、青野小左衛門の好意でオランダ解剖書を入手し、江戸小塚原で解剖を観て、中津藩医前野良沢、小浜藩医中川淳庵と共に粒々辛苦して、この本を訳した。安永二年、玄白(誌)淳庵(校)熊谷儀克(図)の若狭人で先ず「解体約図」を公刊して世に問い、安永三年(一七七四)八月『解体新書』を出版した。この本の冒頭には、日本若狭 杉田玄白訳、同藩中川淳庵校、としるされている。これは本格的な西欧学術書訳の嚆矢であり、以後西洋文物の導入がなされて医学のみならず日本近代文化発展の出発点となった。江戸に呼応して関西で蘭学をひろめた小石元俊の父は、元小浜藩士林野氏であった。鎖国下の日本で真理探求のため、蘭学をとり、医学革新の烽火をあげた玄白は多くの後輩を育成し、日本医界の重鎮となったが、絶えず自ら研嶺修養につとめ臨床医としての生涯を全うした。文化十二年、「蘭学事始」を草し、丈化十四年(一八一七)四月十七日“医は自然にしかず”の言葉を遺し八十五才で永眠した。 杉田玄白生誕二百五十年の秋、日本近代医学の勃興期に貢献した若狭の先人を顕彰し、その遺徳を敬仰し、感謝の誠を捧げ、後学有志会い集い、ゆかりの地に先生の像を建立する。一九八三年十一月十三日 小浜ライオンズクラブ  玄白は小浜藩の江戸屋敷(小浜藩主・酒井忠勝は三代将軍・徳川家光から牛込下屋敷を拝領、武家屋敷を構えた。敷地面積は4万3500坪。東京ドーム3倍の広さで、矢来町のほぼ全面積が若狭小浜藩の敷地だった。東京都新宿区矢来町。酒井家は譜代大名で、小浜藩は12万石)の藩医であったので、江戸暮しであり、小浜と『解体新書』はほぼ関係のない話にはなるが、少年時代には一時小浜に住んでいたことがある。 小浜市の宮川の、今は大谷という所である。 医師 杉田玄白

1733年(享保18)杉田玄白は、小浜藩家臣杉田甫仙の子として江戸で生まれました。8歳のとき父の転勤に従って小浜へ引越し、13歳まで小浜で過ごしました。当時病弱だった玄白は、ここ小沢寺(おおそうじ)で父が祈願の不動明王の滝水で養生したといいます。1752年(宝暦2)小浜藩医となり、1769年(明和6)に家督を相続しました。幕府長崎通詞を通してオランダ外科に触れ、高い関心を持っていた玄白は、1771年(明和8)、前野良沢、中川淳庵とともに江戸小塚原刑場で行われた人体腑分けに立ち会い、オランダの解剖書『ターヘル・アナトミア』に描かれている解剖図の正確さに驚き感動し翻訳に取りかかり、1774年(安永3)に世に知られた『解体新書』を発刊しました。  1817年(文化14)、「医は自然にしかず」の言葉を残して、江戸において84歳で亡くなりました。 1817年(文化14)、「医は自然にしかず」の言葉を残して、江戸において84歳で亡くなりました。 こんな滝があり、不動が祀られているという、道はあるのだが、鹿除けの高いフェンスが張られていて、鍵が掛けられていた。玄白子供時代のゆかりの不動は無念にもたどりつけなかった。 玄白の誕生は母親の死と引き替えであった。難産で母親は玄白を出産して死亡、母親が死ぬと産まれた赤ん坊も死ぬと、当時は見られていたので、かわいそうだがこの子も死ぬだろう、世話はムダと、ほったらかしにされていたという。しばらくして、えっ!この子まだ生きてる!あわて喜んだという。病弱でも、生命力が強かったのであろうか。  この道を玄白少年は歩いたのであろう↑ 『みやがわの歴史』 水不動尊と杉田玄白

昭和四九年六月、「解体新書」刊行二百年祭にあたり、小浜市文化会館で日本医史学会理事長小川先生を招いて記念講演が開催されました。早くから近代医学の祖杉田玄白や、中川淳庵について研究されていた当時公立小浜病院長だった田辺賀啓氏も「小浜市における杉田・中川家の新資料」と題して発表されたのです。田辺氏は医学の先賢に関係の深い若狭小浜をこよなく愛されており、先賢ゆかりの地を実地に踏査されました。医学は真姿実証主義にあるとして、杉田家三代略譜にあった玄白や父甫仙の関連事項について研究されていたのです。略譜には「父甫仙は質朴の人で慈悲心、信仰心の篤い人で、石の不動明王一躰を同国宮川の滝の口に納む」と記されていることから、田辺氏は不動の滝を調査、滝の近くの水不動尊に「杉田氏」と刻まれているのを発見しました。後年、玄白は「自分の幸せなのはすべて父親の遺徳である」と述べており、父甫仙の信仰によるものと感謝しています。こうした甫仙の篤い信仰と医聖玄白にかかわる史跡を一文にまとめて不動堂に掲げのちの世の人に一つの道標として残したいと発願された田辺氏は「医聖杉田玄白と水不動尊」と題して次のように記されました。 歴史には歴史の発展があり、個人の意志とは関係なく発艇して行くようである。しかし歴史を創るのは人間である。享保一八年(一七三二)九月一二日、時折小雨のぱらつく雨雲におおわれた江戸牛込矢来町の小浜藩酒井侯の下屋敷内で一人の母の命と引替えに新しい生命が誕生した。小さな赤子は後にオランダ医学をとり入れて「解体新書」をあらわした日本近代医学の先駆者となった杉田玄白その人である。父は杉田甫仙(当時四二才)小浜藩医である。玄白にとっても家族にとっても彼が此の世に生まれた日の出来事は決して目出たいばかりではなかったが、やがて新しい日本の明星である彼の誕生は我が国にとって幸せであり、医学の歴史にとっても幸せなことであった。杉田家略譜によれば、父甫仙は信心深い人であり、常に卑賤の僧侶に布施するなど慈悲心のあつい人であり、又諸国に縁故ある寺院に仏像や田畑を寄進している。その一つに 「右の不動明王一体を同国宮川滝の口に納む」とあるのがこの水不動尊である(写真)。玄白は幼少の頃小浜に育ちしこの地で養母と長兄を亡くし、虚弱で薄幸な子であらたが、玄白の行末を案じる父甫仙の信仰を通しての愛情は後の玄白をうむこととなった。晩年玄白は「私はこんな幸を得たのは全く父祖の遺徳のおかげである」と述べているのは信心のあつい慈悲心に富んだ父の訓育によるものであり、父の素質を受けついで玄白は大成したのである。老年にいたって自らの号を九幸老人と言ったのは自分の一生のあいだに九つの幸せがあったことの意味であり、その一つに長寿を保ったこと、又老いてますますさかんな事を挙げている。文化一四年(一八一七)の正月、医人としての到達の言に「医は自然にしかず八十五歳翁九幸老人」と書き、生涯の幸せを感謝しながら四月一七日天寿を全うした。鎖国下の日本に蘭学を広め新しい医学を導き入れた杉田玄白は日本近代文化の先駆者であり、その名は永遠に消えることはない。歴史には歴史の発展があり、歴史を創るのは人間である。常に医学を研き実践した人杉田玄白は歴史の上に燦然と輝いている。 一九七四年晩秋吉日 医生 田辺賀啓謹書  『蘭学事始』は、文化12年(1815)当時83歳の玄白が蘭学の濫觴をめぐる想い出を書き綴ったものである。『解体新書』以後、蘭学盛んとなり多くの翻訳書類がドッと出るようになる。その中には、先覚者たちのたいへんな苦心惨憺、粒々辛苦あっての創始になることなどまったくわきまえずに、(800語くらいの日常蘭単語しか知らない者が医学専門書を翻訳するというのだから、ムチャクチャな難問であった。小学生が医科院生の教科書を翻訳するような、三輪車しか乗ったことがない者がジェット戦闘機を操縦するような話である。しかし信じられないほどによく翻訳されているという)。 いやいや『解体新書』はたいしたものではない、あんなものはクソだ、屁だ。あんなものよりもワシがワシがワシが、ワシこそが蘭学のすごいものなんだと、そんなことぱかり言い立てるヤカラばかりがゾロゾロと出てきた。何でもそうだろうが、ちょっと有名になり活況ともなると、こうしたことが起きる。横向いたり、足引っ張っていたような者、何の努力もしなかった者、それどころか当時存在すらしなかったような者ですらが、ワシがワシがワシこそがタイショウの態度をとり、おおぴらに言い立てる。オマエが言うか、よく言うよ、ええかげんにせんかい、だが、情けない話だが、これが人間界である、名声欲というのか、そういうものがあって、こうした悪霊に取り憑かれると、あの潔癖な人がなぁ、こんな自分の利ばかりを言うか、の言動をとったりする。努力もせずに自利しか考えず、波に楽して乗ろうとする小者ばかりになってしまうと、後世の者たちが、何が何やらわからず正しく伝わらず、しっかり勉強し成功するまで懸命に努力してこそのことなのだという基本方向を見失ってしまうかも知れない。努力せず口先だけの徒ばかりになって行けば蘭学も医学も、日本の将来も危ぶまれる。中川淳庵も前野良沢もすでに亡く、蘭学創始にあずかった当時を知る者は玄白のみとなっていた。そうした思いから書かれた想い出話である。 中川淳庵がオランダ商館から借りたオランダ語版医学書『ターヘル・アナトミア(Tabulae Anatomicae ラテン語のよう)』をもって玄白を訪れる。玄白はオランダ語の本文は読めなかったものの、図版の精密な解剖図に驚き、藩に相談してこれを購入する。偶然にも長崎から同じ医学書を持ち帰った前野良沢や、中川淳庵らとともに「千寿骨ヶ原」(東京都荒川区南千住小塚原刑場跡)で死体の腑分けを実見し、解剖図の正確さに感嘆する。 帰路は、良沢、淳庵と、翁(玄白)と、三人同行なり。途中にて語り合ひしは、さてさて今日の実験、一々驚き入る。且つこれまで心付かずるけ恥づべきことなり。苟くも医の業を以て互ひに主君主君に仕ふる身にして、その術の基本とすべき吾人の形態の真形をも知らず、今まで一日一日とこの業を勤め来りしは面目もなき次第なり。なにとぞ、この実験に本づき、大凡にも身体の真理を弁へて医をなさば、この業を以て天地間に身を立つるの申訳もあるべしと、共々嘆息せり。良沢もげに尤も千万、同情のことなりと感じぬ。その時、翁、申せしは、何とぞこのターヘル・アナトミアの一部、新たに翻訳せば、身体内外のこと分明を得、今日治療の上の大益あるべし、いかにもして通詞等の手をからず、読み分けたきものなりと語りしに、良沢曰く、予は年来蘭書読み出だしたきの宿願あれど、これに志を同じうするの良友なし。常々これを慨き思ふのみにて日を送れり。各々がたいよいよこれを欲し給はば、われ前の年長崎へもゆき、蘭語も少々は記憶し居れり。それを種としてともども読みかゝるべしやといひけるを聞き、それは先づ喜ばしきことなり、同志にて力を戮せ給はらば、憤然として志を立て一精出し見申さんと答へたり。良沢これを聞き、悦喜斜めならず。然らば善はいそげといへる俗諺もあり、直に明日私宅へ会し給へかし、如何やうにも工夫あるべしと、深く契約して、その日は各々宿所宿所へ別れ帰りたり。

Tabulae Anatomicaeは解剖図鑑とでも訳すような書で、みな観察に基づく詳細な絵がついている、だからその説明文も訳せたのだろうと思われる。鼻の絵があって、それは誰でも知っているものなので、出っ張ったもの、という語の意味が理解できたのかと思われる。その翌日、良沢が宅に集まり、前日のことを語り合ひ、先づ、かのターヘル・アナトミアの書にうち向ひしに、誠に艫舵なき船の大海に乗り出だせしが如く、茫洋として寄るべきかたなく、たゞあきれにあきれて居たるまでなり。されども、良沢はかねてよりこのことを心にかけ、長崎までも行き、蘭語並びに章句語脈の間のことも少しは聞き覚え、聞きならひし人といひ、齢も翁などよりは十年の長たりし老輩なれば、これを盟主と定め、先生とも仰ぐこととなしぬ。翁は、いまだ二十五字さへ習はず、不意に思ひ立ちしことなれば、漸くに文字を覚え、かの諸言をも習ひしことなり。 さてこの書を読みはじむるに如何やうにして筆を立つべしと談じ合ひしに、とてもはじめより内象のことは知れがたかるべし、この書の最初に仰伏全象の図あり。これは表部外象のことなり、その名処はみな知れたることなれば、その図と説の符号を合せ考ふることは、取付きやすかるべし。図のはじめとはいひ、かたがた先づこれより筆を取り初むべしと定めたり。即ち解体新書形体名目篇これなり。その頃はデの、へッ卜の、またアルス、ウェルケ等の助語の類も、何れが何れやら心に落付きて弁へぬことゆゑ、少しづつは記憶せし語ありても、前後一向にわからぬことばかりなり。たとへば、眉(ウェインプラーウ)といふものは目の上に生じたる毛なりとあるやうなる一句も、彷彿として、長き春の一日には明らめられず、日暮るゝまで考へ詰め、互ひににらみ合ひて、僅か一二寸ばかりの文章、一行も解し得ることならぬことにてありしなり。また或る日、鼻のところにて、ブルヘンヘンドせしものたりとあるに至りしに、この語わからず。これは如何なることにてあるべきと考へ合ひしに、如何ともせんやうなし。その頃ウッールデンブック(釈辞書)といふものなし。漸く長崎より良沢求め帰りし簡略なる一小冊ありしを見合せたるに、フルヘッヘンドの釈註に、木の枝を断ち去れば、その跡フルヘッヘンドをなし、また庭を掃除すれば、その塵土聚まりフルヘッヘッドすといふやうに読み出だせり。これは如何なる意味なるべしと、また例の如くこじつけ考へ合ふに、弁へかねたり。時に、翁思ふに、木の枝を断りたる跡癒ゆれば堆くなり、また掃除して塵土聚まればこれも堆くなるなり。鼻は面中に在りて堆起せるものなれば、フルヘッヘンドは堆(ウヅダカシ)といふことなるべし。然ればこの語は堆と訳しては如何といひければ、各々これを聞きて、甚だ尤もなり、堆と訳さば正当すべしと決定せり。その時の嬉しさは、何にたとへんかたもたく、連城の玉をも得し心地せり。かくの如きことにて推して訳語を定めり。 『解体新書』では、「鼻は顔の中央に隆起し、口の上方、額の下方に位置する。その裏面は上顎に接し、香臭を知覚し、鼻汁、涙を流し出させる。」と訳している。 中川淳庵中川淳庵も、小浜藩の藩医で、玄白とは僚友。この人が欠けると『解体新書』は生まれなかったかと思われるが、なぜか小浜でも忘れられようとしている。小浜市青井の高成寺に彼の顕彰碑がある。  そこの案内板に、 中川淳庵先生之碑

小浜藩主 酒井忠貫侯の奥医にして、杉田玄白、前野良沢と共に解体新書出版の功労者である。併せて当時本草学(薬草学)の第一人者といわれており、又、科学者としても海外にまでその名が知られていた人で、平賀源内に火浣布(かかんふ・石綿)製造を教えたことでも知られている。四十八歳を一期として江戸小石川金剛寺に葬られたが、大正元年墓地は改葬され、無縁として取り扱われ、その跡をとどめないのは残念である。幸いこの境内に唯一先生の偉徳をたたえ顕彰碑を祀る。 山主謹白 平成二十三年六月吉日 山門にも案内板がある。 医師中川淳庵(なかがわ じゅんなん)

Nakagawa Junnan the doctor who contributed to the translation of Kaitai Shinsho 1739年(元文4)小浜藩医中川仙安の子として江戸に生まれた淳庵は、1770年(明和7)に小浜藩の奥医師となりました。幼少の頃より薬学や博物学といった本草学に興味を示し、その分野では、ヨーロッパにもその名が知られる程でした。また、『解体新書』刊行の発起人の一人で、杉田玄白著『蘭学事始』によると、前野良沢、杉田玄白、淳庵の三人は、1771年(明和8)3月4日江戸小塚原刑場で行われた人体腑分けに立ち会い、人体の中がオランダの解剖書『ターヘル・アナトミア』の解剖図とあまりにもよく似ていることに驚き、同時に強く啓発され、早速その翌日から翻訳を開始し、1774年(安永3)『解体新書』として発刊しました。が、その後、淳庵は、1785年(天明5)に発病し、江戸へ戻り、48歳で亡くなりました。  『遠敷郡誌』 『遠敷郡誌』中川淳庵

名は玄煥寛保二年家督を相續し小濱酒井侯に仕え百五十石十人扶持を食む、先代は中川仙安と稱し、本國丹波にして松平越後守に仕へしが浪人となり京都に於て醫業を爲せしが正徳五年酒井侯に召さる、淳庵は寛保二年四月江戸に勤務し明和二年奥醫となる蘭學を好み同志と其研究を怠らず、別して杉田玄白等と蘭書の飜譯に従事し、我國醫學上に貽せし功は偉大なるものあり、又治療を善くし名一時に高かりしと云ふ、明和七年隠居し家督を玄鱗に讓り天明元年四月歿す行年七十。 附記 酒井侯は此中川家及次の杉田家を代々任用し殊に蘭學の研究を奬勵し一書の譯出完成する毎に金員等を與へて之れを賞せり。 『小浜市史』 杉田玄白と中川淳庵

杉田玄白と中川淳庵は、ともに小浜藩の藩医である。杉田玄白は、前野良沢と並んで蘭学の祖といわれ、『ターヘル・アナトミア』すなわち『解体新書』の翻訳者として広く知られている人物である。玄白は、享保十八年(一七三三)に江戸の小浜藩下屋敷に生まれた。名は翼、字は子鳳また九幸翁と号した。玄白は、父甫仙が国許詰を命じられたことで八歳から一五歳まで小浜に過ごすが、ふたたび江戸に戻り、幕府医官西玄哲の門に入り、外科を修めた。明和六年(一七六九)父甫仙が死去したあと家督を継ぎ、江戸浜町の小浜藩中屋敷に住むことになった。これと前後して玄白は同藩の友人小杉玄適を介して山脇東洋の古医道の刺激を受け、他方幕府の長崎通詞西幸作を通じてオランダ外科にも関心をもつようになっていた。 明和八年はじめオランダ人の江戸参向に従ってき江戸本石町の長崎屋に宿していた長崎通詞からオランダの解剖書『ターヘル・アナトミア』の売却を持ち掛けられた同藩の中川淳庵からそれを聞いた玄白は、江戸家老岡新右衛門を説得しその書を手にした。その直後の三月玄白は、千住小塚原の腑分を見学し、そこで『ターヘル・アナトミア』に描かれた解剖図の正確さに驚き、腑分見学に同席した豊後中津藩医の前野良沢と淳庵らとともにこの書の翻訳に取り掛かった。三年後の安永三年(一七七四)ようやくこの書を『解体新書』と名付け刊行した。その後玄白は、蘭方医としての名声を得、また大槻玄沢など多くの後進の育成につとめ、文化十四年(一八一七)江戸において八五歳で死去した。 中川淳庵は、玄白に遅れること六年目の元文四年(一七三九)に小浜藩医の子として江戸に生まれた。淳庵は、早くから本草学に興味をもち、宝暦七年(一七五七)に平賀源内が最初に開いた薬品会に数種の薬品を出品し、また明和三年にはみずからも会主の一人となって薬品会を催している。さらに江戸にきたオランダ商館医ツンベルグに幕医であった桂川甫周とともに植物などの和名を教え、ツンベルグの『日本植物誌』の成立に寄与したように、当時有数の本草学者でもあった。また、明和元年には、平賀源内とともに石綿を使って火浣布を作るなどした。そして、明和七年からは先に述べた『ターヘル・アナトミア』の翻訳に玄白らとともに携おった。安永七年には藩の奥医となり、天明元年(一七八一)には二〇石を加増され一四〇石となったが、初めての小浜行から帰った翌年の天明六年に江戸において四八歳で死去した。 玄白と淳庵はともに小浜藩医であり、小浜藩との関係は深いものがあったが、これまで述べてきたように彼等が学者として育ち生きた場は大半が江戸であったことも、当時の学問のありかたを考えるうえで見落としてはならないであろう。 前野良沢 前野良沢(享保8年(1723年) - 享和3年(1803年))は、豊前国中津藩(大分県中津市)の藩医で蘭学者、のち江戸幕府の幕臣。『解体新書』翻訳のメーンメンバー。 ダ・ビンチのような万能選手で、何でも来いの多才な才能の持ち主。 不思議なことに、『解体新書』には、彼の名はない。 彼がなくては翻訳などできなかったはず。玄白は当時オランダ語のABCすら知らないような状態であった。なぜないのか、いろいろ言われるが、 良沢が『解体新書』に自らの名を出さなかったのは、その翻訳の不備を自らがよくわかっており(とはいえ、当時の日本の語学水準からすれば、その翻訳は奇跡に近い完成度)、これを恥として許すことができなかったためと言われている。また一説としては、蘭学に対する幕府の対応が芳しくなかったため、万が一の際に、最も蘭語に通ずる良沢に咎が及ぶのを避けるためと、前説の訳の不備に対する良沢の気持ちを玄白が酌み取ったためともされている、そうである。 1743年(寛保2年)頃、同じ藩の知人からオランダ書物の切れ端を見せられ、国が異なり言葉が違っても同じ人間だから理解出来ないことはないだろう、と蘭学を志す。青木昆陽に師事した後、1769年(明和6年)に藩主の参勤交代について中津に下向した際、長崎へと留学した。 留学中に手に入れた『ターヘル・アナトミア』を杉田玄白、中川淳庵、桂川甫周ら盟友と3年5か月かけて翻訳し『解体新書』を翻訳した。 その後、蘭学に対する真摯な姿勢により、藩主奥平昌鹿より「蘭学の化け物」と賞賛される、良沢はオランダ語研究に夢中な余りに藩務を怠りがちで、同僚の藩医たちは昌鹿に良沢の職務怠慢を訴えた。ところが昌鹿は、「日々の治療も仕事だが、その治療のために天下後世の民に有益なことを成そうとするのも仕事である」と言って取り合わなかったという。。1803年(享和3年)、81歳で死去。東京都台東区下谷池之端曹洞宗慶安寺に埋葬。1913年(大正2年)にこの寺が東京都杉並区梅里に移転した。墓碑が残されている。 明治となり、中津藩出身の福沢諭吉と大槻家の人々によって良沢の顕彰活動が推進した。特に大槻玄沢の孫如電と文彦の活動は顕著であった。諭吉は『ターヘル・アナトミア』の翻訳事業を、単なる一医学上の小事でなく日本文明の重大事件と位置づけた。 時代は多少前後するが、天明の大飢饉(近世最大の飢饉)。被害は東北地方の農村を中心に、全国で数万人(推定約2万人)が餓死したと杉田玄白は『後見草』で伝えている。死んだ人間の肉を食い、人肉に草木の葉を混ぜ犬肉と騙して売るほどの惨状で、ある藩の記録には「在町浦々、道路死人山のごとく、目も当てられない風情にて」と記される。しかし、諸藩は失政の咎(改易など)を恐れ、被害の深刻さを表沙汰にさせないようにしたため、実数はそれ以上とみられる。被害は特に陸奥でひどく、弘前藩の例を取れば死者が10数万人に達したとも伝えられて、逃散した者も含めると藩の人口の半数近くを失う状況になった。飢餓とともに疫病も流行し、全国的には1780年から1786年の間に92万人余りの人口減を招いたとされる。 農村部から逃げ出した農民は各都市部へ流入し治安が悪化した。それ以前の1786年には異常乾燥と洪水が起こっていたことも重なり、1787年(天明7年)5月には、江戸や大坂で米屋への打ちこわしが起こり、江戸では千軒の米屋と8千軒以上の商家が襲われ、無法状態が3日間続いたという。その後全国各地へ打ちこわしが波及した。これを受け、7月に幕府は寛政の改革を始めた。また同年6月御所千度参りが行われると、光格天皇は事態を憂慮し、幕府に賑給(民衆救済のための食糧放出)を申し入れた。これに対して、幕府は米1,500俵を京都市民へ放出する施策を決定した。将軍のお膝元ですら、無政府状態であった、奉行所も手出しできない、そんなことをしようものなら、奉行所が打ち毀されてしまう。 玄白が「賤しきたとえに、雨降って地かたまる、といえるが如く、若し今度の騷動(江戸の打ちこわし)なくば、御政事は改まるまじ、など申す人も侍り」(『後見草』)と書いたそうで、寛政の改革は、全国的に吹き荒れた一揆・打ちこわしを引き金にして始まった。郷蔵などを作って飢饉に備えることとした。 コレラの流行。アメリカ軍艦の水兵からコレラが長崎から入ってきた。まだコレラ菌が発見されておらず、決定的な治療法はなく、死亡率は50%ほどになった。江戸の死者3、4万という。火葬場は棺桶で溢れ、野に放置され異臭がした。 この時期は大地震大津波も連発している。 インフレ。この時期は超インフレで、米価が5倍にも沸騰した。今のように2倍でも草莽の民には大変なのに、5㎏が1万円になれば、大暴動が起きない方がオカシイ。 (大正7年の米騒動時でも3倍くらいの沸騰であった。もし今のままに5㎏が6000円になれば、今の日本政府はその無能無策故に終わりであろう)。 幕藩はもうアテにならんぞ、ということで、朝廷・天皇の権威が静かに浮上してくる。 (参考までに) アメリカ独立宣言(1776/7/4) 天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず。諭吉が言うようなことである。全ての人間は平等に造られていると唱え、不可侵・不可譲の天より与えられた自然権として「生命、自由、幸福の追求」の権利を掲げている。その権利の一部として革命権・独立権、今でいう民族自決権を唱えている。 どこの大国の大統領からも勝手に戦争や停戦とかいったその国の政府が決める重大事に口出せさせないという権利を唱えている。上の国とか下の国とかいったものはない。アダはテキ、自国の寄って立つ精神も知らず、全世界を敵にまわして、ワシほど偉い者はおらん、ような事を言って、どこぞの低国を思い起こす、必滅だぞ。 フランス革命(1789/7/14)  封建的な身分制や領主制などを一掃し、資本主義の発展(法の下の平等・経済的自由・自由な私的所有など)と資本主義憲法の確立(人民主権・権力分立・自由権(経済的自由権)等の人権保障を中心とする原理をうち立てた。 フランスは旧支配者(宗教家・君主・貴族)の抵抗がきわめて激しく、諸々の階級階層間の対立・闘争や外国干渉軍を巻き込んで、もっとも激しい血で血を洗う階級間の闘争になった。 市民革命、一応はブルジョア革命だが、市民といってもいろいろ階層があって、金持ちも貧乏人もいる、その中の金持ちをブルジョア(bourgeois)と呼ぶ、この当時はブルジョア・資本家(有産者)といってもパン屋や八百屋の大将くらいがほとんどで、資本勃興期の無権利だが社会正義を持った進取的階級であった 、資本家というより中産階級がほとんどである。今のような科学精神に背を向け社会正義のカケラも失った腐敗巨大独占資本はまだない。これは市場独占で独占利益は安泰、何もアクセクする用はなく、金権で押せばいい、白を黒としてもオトガメなし、市民に世に背を向けているので、パンがなければケーキを食べればいいでしょに、何を騒ぐのですか、くらいの幼稚で退嬰的な無責任な道理のないアホな、世にただで寄生するだけ、何も寄与することがなく滅ぶより道のないものになっていく。 La Marseillaise ちょっといい服を着て、いい武器をもって、リーダー的なのが中産ブルで、普段着で鋤やタケヤリ、素手、おかみさんや若者子供がいるのが後のプロレタリア(無産者労働者階級)である。歴史は人が作り上げていくものだから、こうした新顔の主体の登場なくしては新時代の幕は上がらない。日本人には激し過ぎる政治闘争に見えるが、この日から世界史上の近代史が始まる。 フランス国歌にも革命の激しい様が残されている。マルセイユ市民軍が歌っていたものである。 武器を取れ 市民らよ/隊列を組め/進もう 進もう!/汚れた血が/我らの畑の畝を満たすまで!/ 何を望んでいるのか この隷属者の群れは/裏切者は 陰謀を企てる王どもは?/誰のために この卑劣な足枷は/久しく準備されていたこの鉄枷は?/久しく準備されていたこの鉄枷は?/フランス人よ 我らのためだ ああ! なんという侮辱/どれほどか憤怒せざるを得ない!/奴らは我らに対して企んでいる/昔のような奴隷に戻そうと!

|

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

音の玉手箱

音の玉手箱