|

福知山二十聯隊の最後②

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

放送ではじゅうぶんに取り上げきれなかったところを当HPなどで若干補足したいと思います。 京都十六師団『防人の詩』京都伏見・第十六師団

…、伏見の街には、いまひとつ、同じ南北に走る幹線道路が竹田街道の東側につくられていた。正式な名称は不明だが、京都の人々はこの道路を「師団街道」と名付けた。その呼称は、いまもなお消えてはいない。 師団--すなわち「京都師団」の本営が京都市伏見区深草の一角に設けられ京都、滋賀、三重、さらには奈良福井県の一部までまたがる広範な地区から、万余の壮丁を徴募した歴史は、もはや過去のものとなり、ほとんどの人から忘れられ、あるいは知らされてさえいない。かつて、強大な集兵の権限と、そこに機能した軍事中核体としての面影を、いまに、なお残すものは、風化した…というべきか、空洞化した街道の呼称と、師団司令部の置かれていた深草直違橋五丁目にある聖母学院の本館--ここに残された赤レンガの建物だけである。 当時、この周辺一帯は、文字通りの聖域であった。師団司令部の正門前には昼間はもちろん、夜間に入ると着剣しか兵士が立ち、内部の作業一切は、一般市民と隔絶した無縁の世界をつくっていた。聖域は、この師団司令部のみではなかった。その南隣に接して設けられた捜索第十六連隊の兵舎、陸軍病院の病棟、さらには歩兵第九連隊の兵舎と続く区画の南端は藤ノ森から大亀谷四寺町にまでまたがり、東西五百メートル、南北一千六百メートルの大兵舎群を形成していた。 それらは、いずれも師団街道の東側に位置していたが、街道をまたいだ西側にも野砲第二十二連隊、輜重第十六連隊などの兵舎がみられ、また、現在の深草西浦町一帯を占めていた広木な京都練兵場のほか、その北端には厚い防壁と立哨兵士を配した火薬庫も望まれた。さらに、宇治川を眼下にした桃山泰長老から東、西奉行町の丘陵地にかけては工兵第十六連隊の兵舎と演習場が設けられ、あわせて伏見の街を見下ろす平面の山腹には歩兵連隊の実弾射撃場と、特科部隊の重大器を試射する深草練兵場が広がっていた。人々は、このような伏見を「軍都」とも呼んだ。  京都市伏見区役所のHPより↑ いかにも“軍都”らしい道路名が残っている。舞鶴でいえば三笠通りや初瀬通りのようなものか。背後の赤い建物は龍谷大学伏見キャンパスの校舎。左を指している道標には「師団街道」と書かれている。今は大学の町となっているが、16師団司令部や9聯隊司令部などが、この近くにビッシリとあった。 これは観光に、とか軽々に考えないで、「こうした歴史から平和について考えましょう」となっている点は、当たり前と言えばそうだが、そんな世界平和などいった高尚な思想などはツユ持ち合わせたこともない、どこかの悲しき三流マチあたりとは理念と品格と町作りへまじめさの違うところか…  時には、これは“サターン”と同じではないか、“サターン”とどこが異なるのかと、おのが姿を振り返ってみたいものである。ドが過ぎると“サターン”とまったく同じになるし、無知も“サターン”となりやすい。(写真は2007/12/30。どこかの旧軍港にて) 福知山二十聯隊  碑文には、 昭和十六年十二月大東亜戦争の詔勅が下りフィリピン攻略の第一陣としてルソン島に上陸し破竹の勢でマニラを攻略、続くバターン半島の攻撃には第一第二大隊は海上機動により敵陣地の側深く上陸して奮戦力闘したが優勢な敵の包囲攻撃を受け大隊長以下壮烈な戦死を遂げた。一方聯隊本部並びに第三大隊は陸正面から猛烈な攻撃を敢行したがこれもまた成功せずほとんどが全滅、ただ聯隊本部のみ軍旗を三分してようやく脱出、その後聯隊の再建を図り同十八年十二月レイテ島に転進し防備にあたった。

当ペーシでとりあげようとしている戦史である。帝国陸軍の部隊は、生まれ育った同郷の人ばかりになるので、団結力があり、その“お国柄”の地域の特性もよく表れて、“郷土部隊”として親しまれた。もっともそれは兵卒の出身がそうであるということで、部隊の統帥権(指揮権) が郷土にあったわけではない。 その前夜『防人の詩』歓呼なき征途への門出

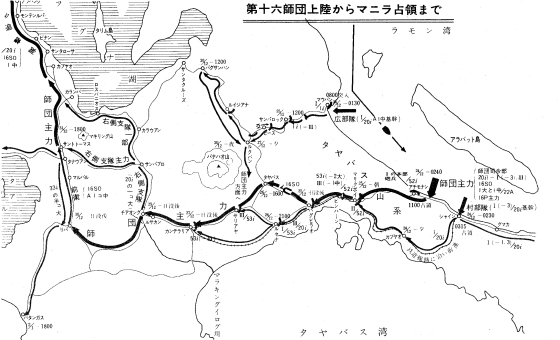

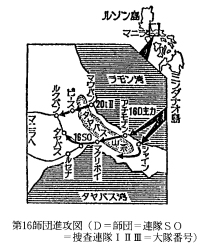

歩兵第二十連隊第一大隊三木中隊(第三中隊)は、この日の夕刻、福知山駅から出動した。第三中隊第一小隊に配属された戸嶋仁嗣兵長は「出発の前、私たちは軍装し、中隊長を囲んで乾杯した」という。十一月下旬の福知山駅ホームは夏服の兵士たちにとって「はだ寒い感じだった」ともいう。将兵たちが乗車を終えた列車は、すぐに車窓のよろい戸を降ろした。晩秋の駅頭には見送りめ人波もなく、ホームには日の丸の小旗一本も見当たらなかった。 同連隊の一兵士、森島宏一等兵の記憶をたどれば、福知山連隊の出動は十一月二十一日から二十五日未明にかけて、各中隊ごとに日時をずらせながら行われた、という。森島一等兵は二カ月前の九月末、大阪商船の船員をしていたとき、たまたま山口県笠戸島港に入港した船内で、歩兵第二十連隊から「召集令状」が出されていることを知らされた。それは、直ちに「歩兵二十連隊に入営せよ」との通達であった。しかも入営に際しては、いわゆる出征兵士の持参する「奉公袋の携帯をゆるさず、所持品は風呂敷に包むこと」とされ、同時に「散髪も、これを禁ず」と指示されており、大規模な徴兵の作業が、あわただしいなかにも一般国民の関心をそらすため、隠密裏に進められていることを示す注意が付けられていた。入営指定日の十月三日、福知山歩兵第二十連隊の営門をくぐった彼は、そこに自分と同じように召集を受けた多くの人達が整列している光景をみた。森島一等兵は即日、連隊本部付き自動車班に配属された。 これらの将校団と兵士たちが十一月下旬、福知山市民の前から一斉に姿を消した。連隊の精兵たちは二十一日の第一大隊出動を皮切りに、各中隊ごとに日時をずらし、全員が完全軍装に身を包んで福知山駅に向かった。しかし、行動は秘匿を必要としたためか、営庭を出る部隊は北裏門から畑地の間道を通って福知山駅の裏口に集合し、あるいは正門を出発した部隊も桑畑のなかを抜けて駅構内に入り、いずれも、よろい戸を降ろして待機中の列車に乗り込んだ。 森島一等兵の配属された連隊本部自動車班が十一両のトラックに分乗して営庭を出発したのは二十四日の夜であった。福知山駅に到着したトラックは、直ちに貨車に積み込まれ、部隊は二十五日午前一時すぎ、すべての市民が寝静まった真夜中の福知山の街をあとにした。 当時いわゆる一個師団の兵力は、通常、三個連隊の歩兵部隊を基幹として編成されていた。各歩兵連隊は、ほぼ四千人の兵員を擁し、それ自体が強力な戦闘単位でもあった。京都・深草に司令部を置く第十六師団においても歩兵第九連隊(京都)と歩兵第二十連隊(福知山)のほか、三重県津市の郊外、久居町に本営を持つ歩兵第三十三連隊が基幹連隊として、師団編成上の中核部隊をなしていた。 歩兵第九連隊と歩兵第二十連隊が、十一月中旬から下旬にかけて一斉に出動を下命され、各部隊ごとに営庭をあとにしていたころ、三重県にある歩兵第三十三連隊の兵営でも、同じような光景が繰り広げられていた。出動に先立つこと二ヵ月前、極秘裡に進められていた動員作業によって、同連隊にも召集令状による多数の応召兵が集結していた。同時に、各部隊は、営舎近郊の樹林密集丘陵を選んでジャングル戦を想定した激しい特殊訓練を反覆し、明治二十九年の創設以来、精強連隊の名を有していた戦闘力を一段と強化していた。 こうして編成を完了した歩兵第三十三連隊は十一月中旬、それまでにみなれ、親しんできた伊勢路の秋に別れを告げ、兵舎の影をあとにした。そのときの情景を淡々とした筆致ながら、的確な記録として島田勝巳連隊副官が、いまに伝えている。 --十一月十七日、真新しい夏服、防暑帽などに身を固めた将兵たちは、それまでの出征時とは違い、夜暗を利用して一個中隊ずつ、逐次、兵営を出発した。 そこには、これまでのように華やかな連隊の出征風景はみられなかった。 町民の歌声や、旗の波もなく、寝静まった深夜の町を、兵たちは軍靴にナワを巻き、あるいは地下足袋をはいた隊伍で、無言のうちに通り過ぎて行った。連隊が出動したあとになって、人々は「部隊の出発は真夜中ばかりで、軍靴を脱いで音のしないようにし、道路を通らず山を越え、駅に向かったのではないか」と語り合っていた。 部隊は列車に乗って名古屋港に向かったが、駅の構内でも見送るひと、一人とてなく、車内の将兵たちは無言のうちに、闇に沈んでゆく故郷の光景に万感の思いを託すだけの寂しい壮途であった。 と同時に、この出動が、それまでと違って、前途に容易ならぬ覚悟を必要とすることをひしひしと感じたのであった。 大江選手の戦死すらド忘れする、どこかのマチあたりのことなので、以後に述べる二十聯隊の全滅史は、もうまったく知りもしないし、知っていたとしても忘れてしまっていることだろう。ひょっとすれば、あるいはそうかも、と勝手に推測して、少し詳しく取り上げてみようかと思う。 ラモン湾上陸からマニラへ『福知山聯隊史』より↓  ラモン湾からマニラまでは直線距離で5、60㎞くらい、若狭湾に上陸して大阪をおとすような作戦であった。途中山脈もあるし、湖もある、周囲はダレが敵とも知れぬ敵だらけの地であった。小便してたら三丁(300m)、クソどもしようものなら八丁も遅れて、ついていけなくなる猛スピードの進軍であった。当時は自動車輸送などはなく、全行路が皆テクであった。40キロの兵装を身につけて、このスピードであった。 伴とし子さんのお父さん(柴田義男氏)は、第3大隊におられて、師団本部とともにアチモナンに犠牲者もなく無事上陸された。 手記(『フィリピン・バタアン戦記 死線を越えて』平6)を残しておられる、この戦闘から奇跡の生還をされた兵士の貴重な手記なので、たびたび引かせてもらうのだが、  熱地の強行軍

「マニラに一ヶ師団の敵あり、急行せよ」との命を受け、四十度の熱地の強行軍で、有名なタヤバス山系の峠を踏破して、マクリボイ、タヤバス更にルセナ、サンドトーマス等の各市を占領して一途マニラに向がう。橋梁は全部破壊され、そのたびに衣服を脱いで渡河、疲労激しく、全員が血尿に悩まされる。十七年が明けて、一月一日東方遥拝す。「我軍は一月三日までにマニラに入城するものとす。」 「マニラに一ヶ師団の敵あり、急行せよ」との命を受け、四十度の熱地の強行軍で、有名なタヤバス山系の峠を踏破して、マクリボイ、タヤバス更にルセナ、サンドトーマス等の各市を占領して一途マニラに向がう。橋梁は全部破壊され、そのたびに衣服を脱いで渡河、疲労激しく、全員が血尿に悩まされる。十七年が明けて、一月一日東方遥拝す。「我軍は一月三日までにマニラに入城するものとす。」 「小便三丁糞八丁だ、行軍中に用便するな、遅れたらついて行けないぞ!」活を入れる者も入れられる者も共に疲労の極致であった。途中大きな戦闘はなかったが、犠牲者は絶えぬ毎日であった。 二十四日上陸以来、僅がに十日間でマニラ入城を果たした。一月二日、夕刻、見上げる空はうっすら茜色だった。 そして、はじめて我にかえり、戦友の無事を確かめ合い、喜びを分かち合ったが、熱地の強行軍の疲れと、長い間の緊張がほぐれて、どっと眠気におそわれたかと思うと、泥んこのまま死人のようにその場に眠りこんだのであった。 マニラ無血入城『防人の詩』 …こうしたマニラ市の占領、そして警備体制の進行とは別に、両師団を統轄する立場にあった第十四軍の参謀長、前田正実中将は、かねてから抱いていた不安が現実のものになりつつあることに深い憂慮を示していた。

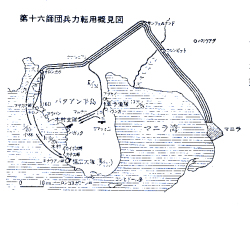

第十四軍前田参謀長の抱いていた憂慮とは、米比防衛軍の主力がマニラ周辺の平野部で迎撃、会戦の決戦布陣を避け、その西方に位置したバターン半島に撤退した事実であった。彼は、すでに大戦の開始される十七年前の大正十四年、当時、大尉であったとき、商人に姿を変えて比島に潜入し、米軍制下の情報を収集し、その後も、一貫して比島攻略の作戦立案に没頭し、日本陸軍内においては、比島攻略作戦の推進者として最右翼の地位にあった。 その彼が、開戦前十月初め、陸軍大学校における作戦会議の席上、かつて米西(スペイン)戦争のとき、スペイン軍がマニラから撤退し、バターン半島に籠城して、進攻する米軍に苦杯をなめさせた事例をあげ「米比防衛軍はバターン半島に退避する公算があるが、その場合の作戦に関して、いかに考えているか」と南方軍総参謀副長青水重誠少将に質問を発した。 これに対して、南方軍の意見は「それは、マニラ攻略後の作戦として、ゆっくり処理してもらいたい」というものであった。そこには、野戦において、相手兵団の主力を捕捉し、迅速にこれを撃破、壊滅させるべきだ-とする前田参謀長の見解と、とにかく「首都マテフを攻略せよ」という南方軍の戦略的、いや政略的企図が微妙なズレを残したままとなっていた。 この微妙な作戦上のズレは、華々しい「マニラ占領」という報道によって、あたかも比島の全域が日本軍の制圧下に置かれたかのような錯覚と興奮を日本の国内にもたらしている間に、決定的な亀裂を生じはじめていた。 それは、日本軍がマニラ市内に突入し、これを完全占拠した時期と同じとき、米比防衛軍八万の主力は膨大な軍事物資の集積されていたバターン半島と、マニラ湾の中央位に浮かぶコレヒドール島要塞に新たな迎撃布陣をしき終えようとしていたからであった。 すでに十二月下旬、幕僚とともにコレヒドール島要塞に撤退していたマッカーサー極東軍総司令官は「東洋のジブラルタル」と豪語する同島の要塞内にあって、日課ともなったコーンパイプを握りながら、島内の視察をかねた散策を続けていた。 コレヒドール島の規模は東西八キロ、南北五キロの小さなおたまじゃくし型の孤島にしか過ぎなかったが、その頭部の中心地に当たる地下建造施設はマリンタトンネルと呼ばれる発電所付きの大規模な地下要塞として設計され、同トンネル内だけでも二千八百人の将兵が戦闘に備えて生活できる諸施設を完備、同島の海岸線一帯二十三ヵ所の沿岸砲兵陣地には総計七十門の砲口が洋上をにらみ、文字通り全島が要塞化された「不沈の戦艦」であった。しかも同島はマニラ湾西方三十キロの洋上にあってマニラ湾口をにらむかたちとなっており、マニラ市を占領した日本軍もマニラ湾の制海権奪取は同島の制圧なくしてはまったく不可能な状態におかれていた。 それよりも大きな危惧を抱いた第十四軍参謀長前田中将の注視するバターン半島は、全島を巨樹の密林に覆われた山岳地帯で、この半島内に撤退した八万余の米比防衛軍主力は、三線にわたる強固な防衛陣地の構築を終えて、日本軍の来攻を待ち受けていたのであった。  図は『福知山聯隊史』 図は『福知山聯隊史』彼ら(軍港の海兵)は消耗品だった。 再利用できない使い捨てのたいしたネウチのないもの、といった意味。 こんな題名はさすが名監督らしい、兵は消耗品などとも言おうものなら日本なら本気で怒る人も今でも多かろう、実態を言っているのだが、何か兵のイノチを軽視した発言のように誤解する人もけっこうある。兵はアメリカでも消耗品であったのだろう。しかし日本兵に比べれば、比べものにもならないほどに、大切にされた「消耗品」たちであったように撮影されている。米兵でも消耗品なら、日本兵はムシケラかゴミ同然で、人間とは見てはもらっていなかった。They Were ムシケラ であった。もっとも兵ばかりでなく、全人間が消耗品かムシケラかゴミのように扱われる、それが戦争である。テッポウ玉が飛んでくるとか、原爆が落ちてくるとかだけではなく、もっとも深刻なのは人間が人間として扱われなくなってしまう、最悪の人権無視、地獄の世界が戦争である。 軍港はどこに向かっても絶対にホコリにはできない性格のものである。昔はこんなことでした、悲しい歴史です、将来繰り返すことがないように保存しています、こうした物を残さないと平和も人権が尊重される社会も築けません。そうとしか言いようがないものである。 バターン半島攻略戦と、報道されることなかった福知山二十聯隊の全滅『フィリピン・バタアン戦記 死線を越えて』バタアン半島攻略の命下る

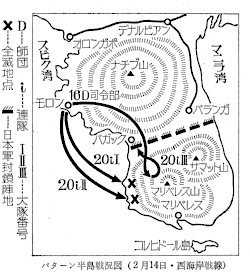

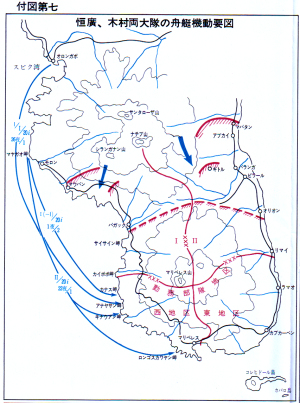

昭和十七年一月十五日、休養もつかの間二十連隊にバタアン半島攻略の命が下された。 我々は軍用トラックに乗り、砲声韻々たる前線に向うというより形容のしようがない。草も木も人も泥一色の何の情緒もない原野、さながら巨大な蛇がうねって行くようだ。服も兵器も顔も泥を被って、目の玉だけ光っているのみで誰とも相手が分からない、苦痛を通り越して、笑えてくる。その時歯だけが白い。それでも歩くよりはずうっとましだ。これが戦場と云うものか。 怪我人と死者を積んだ車が次々と帰ってくる。死臭がむっと鼻をつく。前線の戦いの激しさを想い緊張する。 砲声はいよいよ近く、ダダダダッと機銃のうなり、小銃の響き!思わず鉄兜のひもをしめる。 モロンの別れ 昭和十七年一月十七日、二十連隊はバタアンの入口モロンの港北部一㎞地点に集結した。この日も暑い日ざしであった。風もなく海水はどんよりと黒ずんで動かない。真赤な大陽が西に傾いて何とも不気味な感触であった。  ここで福知山二十連隊は集結して、新たに二手に分がれて作戦行動に移ったのであった。一、二大隊は更に二手に分かれ、第一大隊は船でカナス岬に、第二大隊は、同じく船でキナウアン岬に向った。同郷の羽田伍長、畑中勝治、吉岡亀吉、吉岡博君達とはここで互いに握手を交わし、互いの武運を祈り、激励し合って別れたのであった。 第三大隊は連隊旗を奉じて、二十連隊長吉岡頼勝大佐指揮の下、大隊長は中西中佐、我第十中隊長 大西中尉、第二小隊長 川口少尉、第三分隊長 植田伍長、私は第三分隊十一番狙撃手の任務を以て此の戦いに望んだ。 我々三大隊はこの地点がらマリベレスの三嶽を縦断して、第一第二大隊の攻撃目標、マリベレス山の要塞をはさみうちにするべく行動を開始したのであった。 此の作戦こそ比島大作戦本部の戦史にまれにみる大失敗の巻であり、福知山二十連隊四〇〇〇名の将兵が全滅の悲運にさらされようとは神ならぬ身の誰知る由もなかった。 第二大隊(20iⅡ)(恒広大隊)の最後  図、写真は『戦史叢書 比島攻略作戦』 『防人の詩』 恒広大隊の最期

第二大隊は大江選手のいた部隊であった。恒広中佐に率いられた歩兵第二十連隊第二大隊の主力将兵が、バターン半島西南端のキナウアン岬に上陸したのは一月二十三日未明のことであった。  出発に先立って、当時の上官であった木村直樹少将は「大隊の奇襲上陸によって米比防衛軍の背面を制し、米比防衛軍の前面から南下、進攻するわが部隊との間で、敵を包囲せん滅する」旨の作戦内容を伝えていた。同時に「補給は、すぐ、あとから試みる」と述べ、第二大隊の主力将兵はわずか三日分の携帯食糧を持ったのみで暗夜の洋上を南航し、米比防衛軍の背後深く、奇襲上陸を決行していたのであった。 -以来、二月七日に至るまでの十六日間、弾薬、食糧の補給もなく、第二大隊の将兵は上陸地点のキナウアン岬の断崖上にあって、その三方面から猛攻を続ける米比防衛軍の包囲網の重圧に耐え抜いていた。 しかし、戦車、自走砲、火焔放射器、迫撃砲、重、軽機関銃、自動小銃など、あらゆる種類の火器と豊富な弾薬量を誇る米比防衛軍は、第二大隊の上陸三日目にして、断崖上一帯の密林を焼き払い、すべての樹枝を撃ち落とし、さらに、はだか状と化した巨木さえも、接近した戦車隊の砲塔から連続する猛射の前に、それは根元がら切り倒されるように第二大隊の将兵の頭上に倒れかかり、戦場一附は凄惨な状況を呈していた。 そうしたなかでも、第二大隊の将兵は携帯しただけの武器と弾薬を駆使して、上陸十二日日までの問、前面に展開した米比防衛軍のうち、一個大隊六百人の兵力が二百十二人に減少し、ついには一人の少尉が大隊の指揮をとるに至るまでの損害を与えるがん強な抵抗を試みていた。 しかし、彼我の戦力の格差はあまりにもはなはだしく、ついに、なにひとつ食べるものもなくなった第二大隊の将兵は、壕内で、自らの小便をすすりながら戦いを続ける状況にまで迫い込まれ、さらには、その小便さえも出なくなる極度の飢餓が将兵たちを支配していた。この間、米比防衛軍は洋上に出動させた特殊砲艦四隻によつて、第二大隊の布陣した海辺の断崖一帯を徹底的に砲攣し、米比軍にあっては、その砲撃を指して「洞窟消毒の作業」と呼んでいた。 上陸後、二週間を経たころから、戦場においては、一語も発せず、黙したまま絶命する第二大隊の兵士の姿が目立ってきた。彼らは、いずれも上陸直後に掘った個人壕のなかに身をががめるようにして散開、応戦していたが、五メートルから八メートルの間隔で掘られた個人壕のなかで、前日まで「オイッ」と低く呼べば「いるぞ」と答え合っていた兵士が、いくら呼んでも声を発せず、それが昼夜をわかたない米比防衛軍の激しい銃火により絶命したものが、それとも、食するに、なにひとつとしてない壕内で、飢餓のため最後の生命力を燃焼しつくしたのか、確認するすべとてなかった。 彼らは、自分が掘った個人壕を、十余日の抗戦の末、ついに自らの墓穴とし、そのながにうつぶせたまま、再び、起き上がろうとはしなかった。かくて、上陸後、十六日目を迎えた二月七日、歩兵第二十連隊第二大隊の布陣するキナウアン岬に無数に掘られた兵士たちの個人壕は、そのほとんどが、遺体と化した兵士のうずくまる墓穴と化し、その墓穴からは異臭がただよっていた。それは、文字通り、鬼気迫る情景でもあった。 大隊本部……といっても、上陸直後がら、恒広中佐が自らの軍刀を抜いて掘り込んだ大隊長壕の横に、これも同じく、自らの指彈刀を持って掘りあげた副官と軍医の壕が左右五メートルの地点に位置し、さらに、その周辺に三人の兵士の個人壕が掘られていた。この大隊本部のなかにあって、恒広中佐は同夜、大隊の全滅がもはや数時間ののちに迫ってきたことを知った。 日本軍の前面七十メートルの地点に、戦軍隊を先頭にして攻撃布陣をしいていた米比防衛軍は、同岬の断崖上の狭小な地域に押し込めた日本軍の全将兵が、この日の朝、ついに、「飢餓のため全滅した」と判断した。この判断に到達するまで、米比防衛軍は三方面から日本軍を圧迫し続けていたが、目と鼻の先にある日本軍陣地の中心部まては絶対に踏み込もうとしなかった。 戦軍隊が日本軍陣地の前面散兵線をじゅうりんし、戦軍隊のあとに続く従伴歩兵が自動小銃で周辺を猛射する戦闘は繰り返されたが、それも限られた時間内の攻撃にとどまり、米比防衛軍は、また、密林内の自軍陣地に引き揚げていた。というのも、日本兵の死体がうずくまっている、と思われた壕内から、突如、対戦軍破壊用の爆雷を抱いた日本兵が飛び出し、戦軍隊に肉薄攻撃を敢行したり、ときには、無人と思われた壕内から手榴彈が投げつけられ、米比防衛軍に予想もしない損害を与え続けていたがらであった。 こうした至近距離における白兵戦にみる日本兵の勇猛さは、米比防衛軍兵士の想像をはるかに越えるものであった。だが、これら勇猛な日本兵も、上陸後、十六日間におよぶ補給絶無の状況下においては、ついに体力、精神力ともに、その限界を越え、もはや戦闘集団としての機能を完全に喪失した--との判断が米比防衛軍を支配した。 この米比軍の判断は、的確であった。キナウアン岬に上陸後、連日の彈雨のなかに、頑彈な抵抗を試みていた歩兵第二十連隊第二大隊の将兵は、この日、もはや数えるほどしか生存していなかった。この日本軍陣地に対して、はじめてにして、かつ、最後の徹底的な掃討作戦が決行された。 戦軍隊を先頭にした米比防衛軍は、日本兵の隠れているとみられる壕内と洞窟を、火焔放射器と自動小銃の乱射によって掃射し、ついにキナウアン岬の海岸絶壁上に至るまで日本軍の彈地全域を制圧し終えた。 抵抗は微弱でしかなかった。ただ、米比防衛軍の接近を知った壕内や、洞窟の一部からは、手榴彈の爆発音が響き、その瞬間、米比防衛軍を緊張させたが、それは洞窟の奥彈いところで自決しはてる日本兵の最期を告げる音であることが識別された。 この岬に上陸した日本軍の指揮官、恒広中佐の最期は自らの口中に拳銃をくわえ、そのままの姿勢で引き金をひいた一彈が、彼の後頭部に向けて貫通していた。歩兵第二十連隊第二大隊の本部……といっても、それは、文字通り、名ばかりの壕の掘られた跡地内において、恒広中佐の左右に位置していた将校と大隊本部のすべての将兵も、同じように自決しはてていた。 米比防衛軍の掃討は徹底的に行われた。洞窟と壕内には、それが死体であることがわかっていても、そこに日本兵の姿を認めるや、さらにハチの巣のようになるまで彈雨が浴びせられた。このため、すでに腐敗していた遺体は、肉片が飛び散り、形状をとどめないまでの掃射がキナウアン岬一帯の日本軍陣地内で繰り返された。 そのあとで、日本兵の死体は壕内と洞窟に埋められ、一部は断崖下の谷間に向けて投げ込まれた。その前に、戦利品として、軍刀、双眼鏡、銃剣などが集められた。そのうちで、最も米比軍の興味を集めたのは、兵士たちがその肌につけていた千人針に彩られた「日の丸」の旗であった。 第一大隊(20iⅠ)(木村大隊)の最後『防人の詩』カナス岬の惨劇

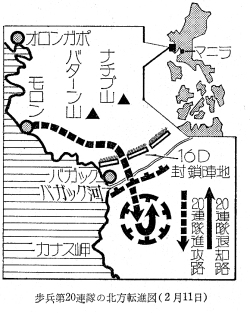

全滅といっても、わずかには生き残りがあるもので、そうした人からの報告であろう。恒広中佐に率いられた歩兵第二十連隊第二大隊の精兵は、二月八日、バターン半島の西南端、キナウアン岬の斷崖上において玉砕した。それは、歩兵第二十連隊が前年の晩秋、福知山の兵舎をあとにして以来、わずか七十九日目の出来事であった。 当時、なお「玉砕」という言葉はなかった。この二文字が、新聞紙上に大きな活字として登場したのは、さらに一年三ヵ月後の昭和十八年五月二十九日、アリューシャン列島の西端に位置したアッツ島守備隊二千五百七十人が指揮官、山崎保代大佐以下、全滅し、さらに同年十一月二十四日、中部太平洋上のマキン、タワラ両島に布陣していた柴崎恵次少将指揮下の海軍第三特別根拠地隊四千八百三十六人が、同じく全滅したときから、新聞の紙上をにぎわしはじめたのであった。 しかし、恒広大隊のバターン半島における戦闘の状況と、その結末は、まさに「玉砕」であった。だが、そのような言葉は用意されず、まして「全滅」という表現も使われなかった。それ以上に、ようやくきびしさを加えてきた報道管制が、恒広大隊の戦闘そのものを国民に知らせることをゆるさなかった。かくて、大平洋戦争において、最初の「玉砕」部隊となった歩兵第二十連隊第二大隊の戦闘の詳報は、当時、闇から闇へと葬り去られて行った。 この第二大隊を見舞った非情な運命が、同大隊を救援のためその北方の岬に上陸していた第一大隊の上にも迫ろうとしていた。 木村三雄少佐の指揮する第一大隊が上陸したカナス岬は、第二大隊の上陸、布陣していたキナウアン岬の北方、十三キロの地点にあったが、地図上の直線距離でみれば、わずか数キロの問隔しか認められない至近の海辺であった。そして、第一大隊の迎えた戦況は、さきに第二大隊が全滅に至るまでにたどった経過と、あまりにも似た状況をたどりつつあった。 それは、補給の途絶した海辺の仮陣地内において、三方面から包囲、猛攻してくる米比防衛軍の驚くべき彈量との昼夜にわたる格闘であり、それでも第一大隊の将兵は上陸一週間後、極度の彈薬の不足と、食糧絶無の状況下に、なお、戦闘を続けていた。 ただ、第一大隊の将兵が、全滅した第二大隊の兵士たちに比べて、わずかながらも幸運だったのは、その海辺陣地内にシライイム、アナヤサンと呼ばれる二本の小渓流が流れており、飲料水の確保だけは可能なことであった。しかし、給水が可能とはいっても、この小河川に向けて、壕内から水くみに行く兵士は、わずかでも発見されるや至近距離からの米比防衛軍の集中砲火を浴び、戦友の水筒、数個を手にしたまま、渓流の横で鮮血に染まって絶命する兵士の姿があとを絶たなかった。 このような状況下、木村少佐は、ついに、座して全滅を待つよりも、残存する攻撃力のすべてを投入し、仮陣地からの転進を決意した。第一大隊戦闘詳報は、上陸八日目の二月九日--それは、恒広中佐指揮下の第二大隊が全滅した翌日--の状況を以下のごとく簡略に記録している。すなわち「大隊長は、第一岬台上に部下を集めて曰く。大隊は南方、東方進出を断念し、北方に向けて強行突破を試み、もって師団主力に合せんとす」と。 同時に、それよりも前、重軽傷患者のうち、脱出可能と思われる将兵たちには、海路、北方の友軍陣地に向けて脱出準備することが指示され、第一野戦病院戦闘救護班、師団衛生隊の生存将兵に対して、その患者脱出に全力をあげることが下命されたのであった。 ただ、そのための脱出路として、バターン半島の西海岸に沿った洋上を、泳いで脱出する行動の危険なことは木村少佐自身も熟知していた。しかし、負傷した兵士たちを伴って、密林内に布陣する米比防衛軍の重囲下を突破することは、さらに至難のことであった。 洋上からの脱出は、すでに四人の兵士によって六日夜、緊急戦況連絡のため試みられていた。このうち、無事に師団司令部にまでたどりついたのは、わずかに一人--坂本兵長のみであり、この洋上脱出の可能性が、いかに強固な気力と体力を必要とし、あわせて米海軍哨戒艇の銃火の下をくぐり抜ける「幸運」という名の偶然も必要であることを物語っていた。 カナス岬の第一大隊からは、その後、緊急戦況連絡のため、坂本兵長らの他にも何人かの兵士が激しい潮流の渦まく暗夜の洋上に泳ぎ出していた。仲村一郎兵長も、その一人であった。 彼は、五日間にわたる力泳の末、仮死状態となって海岸線に打ち揚げられているところを、奇跡的にも友軍に発見された。この友軍は、バガック周辺まで進出していた野砲兵第二十二連隊観測班の兵士たちであった。 木村大隊壊滅す バターン半島西部海岸のカナス岬に上陸、布陣していた歩兵第二十連隊第一大隊は、米比防衛軍の重囲下にありながら、海辺仮陣地から、数次にわたる負傷兵の洋上脱出を行うなかで、大隊主力は、ついに北方の密林地帯に血路を開くべく強行突破の作戦に転じた。 大隊主力が強行突破を試みようとするカナス岬の北方一帯に、強力な米比防徴軍の防御陣地があることは、大隊長木村少佐以下、各中隊指揮官の熟知するところであった。しかし、その防御線を突破しなければ、大隊の残存将兵はキナウアン岬にて玉砕した第二大隊と同じ運命に見舞われることが明白な状況下にあった。 強行突破作戦は、二月十一日--それは「紀元節」の日を期して決行されることになっていた。そして部隊が行動を開始したのは二月十日夜、カナス岬が夜のとばりに包まれた午後八時過ぎであった。 行動を開始した第一大隊の主力……とはいえ、第一中隊は十五日前の上陸時の百八十余人の将兵のうち、この夜、なお、生き強っていたのは中隊長、小林高一大尉以下、十数人にも満たない少人数にまで激減しており、第一大隊の編成中隊である第二、第三中隊と第一機銃中隊の計四個中隊のほとんどが、激しい将兵の消耗率をみていた。 第一大隊の北方強行突破に先立って、木村少佐は、残余のすべての将兵に対して訓示を与えた。 「兵はいかになろうとも、捕虜にはなるな。歩けぬ者は自決せよ」と 訓示は簡略であった。しかし、その内容をみるとき、歩けぬ者-重傷兵はカナス岬の仮陣地内で自決せよ、と命令したのであった。それは、開戦の年の昭和十六年一月、ときの陸相、東条英機中将が企軍に示達した「戦陣訓」のなかに「生きて虜囚の辱めを受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ」との一条があり、木村少佐の下した命令も、この一点に準拠していた。 「出発-」 簡略な命令のあとで、直ちに第一大隊主力ヘの北方転進命令が伝えられた。 その夜は月影もなく、文字通り暗黒の夜であった。兵士たちは北方に向けての前進を開始しか。しかし、墨を流したような闇は前方二、三メートルを進行戦友の姿さえかき消す状況をみせ、すべての兵士は携帯するタオルさらし布、はてはチリ紙までを取り出し、各自が、その背中につけて後続兵士の目印とした。 兵士たちの前進は遅々としたものであった。すべての音を殺して仮陣地内を撤し、その北方密林内の小径をたどるうち、翌十一日午前二時前、先頭を行く一群の兵士がカナス岬北岸の米比防衛陣地に接触した。 この陣地は、ちょうど海上から上陸するであろう日本軍を迎撃するため、海岸線の低地に構築されていた防御線であった。陣地内には、重機関銃の銃眼四基が洋上に銃口を向けていた。第一大隊の先兵部隊は、この陣地の後方高地の密林内を抜けるかたちで北進していた。 重機関銃の銃座は、突如、背後に認めた日本兵の集団に、あわてて銃口の向きを加えるや、四基の重機が一斉に第一大隊に向けて激しい射撃を開始した。機銃彈は海岸部の下方から、三十度の上方射角をもって第一大隊の将兵に浴びせられてきた。 「敵は、敵は低いのだ。前へ出ろッ」 暗夜のなかで、第一機銃中隊長、公手太中尉の叫ぶのが聞こえた。同時に、下方の海岸線の重機陣地に向けて第一大隊の軽機関銃が応射の火蓋を切った。 この交戦ば、当初、日本軍が明らかに地の利を得た戦況となった。米比防衛軍は海岸線に布陣し、一方、第一大隊は、その背後の高台密林内にあって、激しい銃撃戦をみる状況と化していた。 第一大隊の軽機関銃手は「これが最後だ」と念じつつ保有彈薬のすべてを撃ちつくす猛射を試みていた。さらに、下方の米比防衛軍陣地に肉薄した兵士たちは手榴弾を投じて、米比防衛軍陣地の重機銃座を沈黙させようとした。第一大隊の軽機関銃は、暗夜にもわかるほど、その銃身は真っ赤に焼けてくるのが識別された。 しかし、米比防術軍の防衛線は下方海辺部の重機陣地のみではなかった。それは、第一大隊の転進路でもある北方の小高い丘の上に、さらに別の重機関銃陣地が構築されていた。 この銃座が、前面下方の海岸線彈地に向けて残彈のすべてを集中していた第一大隊の右翼側面から、突如、新しい火網で大隊の将兵たちを包み込んだのであった。第一大隊の攻撃主目標は、前面の四基の重機関銃陣地と、さらに北方右翼の銃座に両分された。そのとき、第一大隊の軽機関銃手は、残彈のほとんどすべてを撃ち終えていた。このため暗闇のなかに倒れた兵士の銃が集められ部隊は、白兵による突撃で、この両陣地を奪取し、北方への血路を開くことが決められた。 兵士たちは突撃に移った。将校は、いずれも先頭に立ち、白刃を抜いて、米比防衛軍陣地の銃座に肉薄した。第一大隊第三中隊第一小隊、中村利徳上等兵は、この突撃の寸前、すぐ横にいた同年兵の井ノ内喜代司上等兵が大腿部に被彈し、うずくまったまま動けなくなっているのに気づいた。 「しっかりせえッ、井ノ内。がんばるんだッ」 中村上等兵が、うずくまったままの井ノ内上等兵を抱き起こしたとき、井ノ内上等兵は軍衣の胸のあたりをまさぐるや、二枚の硬い紙片のようなものを取り出した。 「中村よ。わしが、ここで死んだらな……お前、これを持って帰ってくれ。たのむ……」 そういって渡された二枚の硬い紙片のひとつは貯金通帳であった。一葉の紙片は「澄ちゃん」という彼の妹の写真であった。 この二葉の紙片を握った中村上等兵の軍衣も真っ赤な鮮血に染まっていた。それは、部隊が北方の米比防衛軍陣地と接触し、猛烈な銃火が第一大隊の将兵たちを包んだとき、中村上等兵の眉間をかすめた一斉射撃の一弾が彼の横を進んでいた一兵士の首筋に命中し、中村上等兵は、その場で即死した兵士の遺休から噴き出したすさまじい鮮血を浴びていたのだった。 中村上等兵の精かんな顔から首筋、さらには、彼が目印のため左肩からかけていたたすき-それは、白峯神社祈願の手ぬぐいであったが、即死した戦友の遺体からほとばしり出た返り血が、これら中村上等兵の軍衣を真っ赤に染めていた。彼は、井ノ内上等兵の託した貯金通帳と、妹の写真一葉を、鮮血に染まった軍衣のポケッ卜に収めるや、前面の重機陣地に向けて突撃に移った。 だが、突撃すべき前面二百五十メートルの陣地には、四基の重機関銃が一瞬の休みもなくほえ続け、さらに、第一大隊の右翼三百メートル付近に位置した高台から、二基の重機関銃と自動小銃の猛射が、肉薄する第一大隊の将兵を文字通り、十字砲火のなかに包み込んでいた。 この激しい銃火のなかに、歯をくいしばってじりじりと前進する将兵のなかから「アッ……」という低い声がもれ、あるいは「ウッ……」という、うめき声が聞かれた。しかし、月影もない暗黒の密林内にあって、だれが重傷を負い、だれが絶命したのか、それを確かめる方途もなかった。将兵たちは、自らの周辺に聞かれる戦友のうめき声のなかを、ただ、前面の銃座に向け、地面をはうようにして進んでいた。 第一中隊長、小林高一大尉が被弾し、絶命したのは攻撃が開始されてから、間もないときであった。十数人にまで激減していた第一中隊の将兵たちは、暗闇の密林内で、ひとりの下士官が「おれが、代って指揮をとる」と告げたことから、小林大尉の戦死を知った。 しかし、兵士たちにとって、中隊長が、どのような状況のもとに絶命したのか、一切は不明であった。続いて第一大隊長、木村少佐が激しい十字砲火のなかに被弾し重傷を負った。 その直後、突撃部隊の先頭に立って、密林内の小径沿いに進んでいた第三中隊長、三木幸吉大尉が突如、昏倒した。三木大尉は、前方の銃座から飛来した一弾を頭部に受け、銃弾は彼の頭部を貫通していた。 兵士たちのなかにも重傷者と、絶命する者が急速に増えつつあった。そのなかには、暗夜の支配する密林内の戦場にもかかわらず、前面から集中される曳光弾の無気味な発光と、間断なく炸裂する銃弾の火影のだかに、倒れた兵士の胸部から、噴水のようにはとばしる鮮血が、夜目にも認められる凄惨な状況を投影していた。 第一大隊の突撃は、この壮絶な情景下に続行されていた。米比防衛軍陣地の寸前まで、ただ、歯をくいしばりはうようにして肉薄した兵士たちは、陣地前三十メートルの付近で手榴弾を投げ込むのと同時に、一斉に起きあがり、銃座内におどり込んだ。 時刻は、すでに二月十一日の未明を告げバターン半島の西海岸には、密林内の樹林を通して、うっすらと、朝陽がさし込みはじめていた。が、その薄明りのなかに、ついに沈黙した重機関銃の銃座のかげて「貴様ツ、生きていたかッ」と、低い声で語り合う兵士たちの姿は、なお、黒々とした影に彩られ、同時に、声をかけ合う兵士たちの姿はあまりにも少なく、それは、かぞえるほどしか認められなかった。 ようやくに明るさを増しかカナス岬北方の戦場跡にはあちこちの樹間に、折り重なるようにして倒れた兵士たちの遺体が横だわっていた。そこに横たわり、息たえた将兵のほとんどが、頭部に直撃された弾痕をとどめていたが、同時に、その遺体は胸部、腹部、手、足など全身に無数の銃弾を撃ち込まれていた。 それは、暗夜の戦闘において、すでに絶命し、倒れた兵士たちの遺体の上に、なおも容赦なく銃火が繰り返し浴びせ続けられたことを物語っていた。 三木大尉の遺書 日本陸軍の編成における一個大隊とは、通常、八百人の将兵を擁する戦闘単位となっていた。それは、百八十人の歩兵中隊、計三個中隊五百四十余人と、機関銃一個中隊百十五人の将兵を中核として、さらに大隊本部八十人、歩兵砲小隊四十五人などのほか、戦闘地域の特異性によって速射砲小隊や、師団衛生隊などが増員されていた。 バターン半島カナス岬に上陸した歩兵第二十連隊第一大隊が、いかなる編成であったのか-その編組中隊名などの記録は残されているが、これら各中隊がその出動にあたっての当初、何人の欠員を擁したままであったのか、その点の正確な人員数の記録は残されていない。ただ、二月十一日朝を迎えた第一大隊が、大隊長重傷、第一、第三中隊長、各戦死……という状況下に、その兵力も激減し、大隊長木村少佐が二月二目未明の上陸前に予想した通り、大隊は上陸後十日目にして、ほぼ全滅に等しい壊滅的な打撃を受ける事態を迎えたのであった。 この日の朝、第一大隊の残存兵士たちの指揮は第一機銃中隊長公手中尉の掌握するところとなった。しかし、公手中尉もこの日正午すぎ、重傷の木村大隊長、第二中隊長西岡中尉とともに密林の奥深く入り、やがて腰の拳銃を引き抜くや、自らの前額部に銃口を当てた。 公手中尉は引き金をひく直前、なお、周囲にいた十余人の兵士に対して「わしは、ここで自決する。しかし、お前たちは、死力をつくしで脱出し、北方から進出中と思われる友軍に、この状況を伝えてくれ」と告げた。 公手中尉の最期を至近の距離で見守っていた兵士の一人は「こめかみに拳銃を当て、東北の方向にかかって「天皇陛下万歳」を三回、叫ばれました。そして拳銃の引き金をひかれました」という。 第三大隊(20iⅢ)+聯隊本部の最後  図、写真は『防人の詩』 『フィリピン・バタアン戦記 死線を越えて』 マリベレス陣地の惨劇

山頂近くに至り敵の機銃と砲弾は、いよいよ熾烈となって人馬の被害は益々増すばがりだ。三大隊は円陣をつくり対陣し、特に馬は比較的低地を選んで非難しているが、五日程の間に殆ど倒れてしまった。敵は半円を描いて我軍を取り囲み、何十門とも知れない機銃が昼夜の別なく撃ってくる。健脚を誇る二十連隊もこの激しい大機の前には一歩も前進する事が出来ず、兵の食糧も皆無となった。 水不足 千人余の兵が山頂での戦闘は水の枯渇が新たな恐怖となった。次第に増加する負傷者が「水をくれ!」と叫ぶ。死を前にした者に与える水がない。藤の蔓を切りポタリポタリと落ちる汁をわずかに集め、又竹を切ってその中にがすかに溜まった水を集めたが、それもほんの一時を凌ぐ程のものであった。その藤づるや竹も激しい銃撃の前に皆無となった。一五〇メートル程下がると川がある。水汲班をつくり、交替で川水の補給を行ったが、対岸より機銃の掃射を浴びて死者が続出した。水汲班は決死隊となって命を受け、対岸に向かって重機関銃の援護射撃の中で決死の水汲を敢行したのであった。しかし水の不足は補うべくもなかった。次々と水をくれと叫んで死んで行く。 盃一杯の水を分け合っての戦闘であった。 負傷 昭和十七年二月六日夜半ダーンと音がして、敵の榴弾が爆発した。私は左手が吹っ飛んだと思う程の衝撃をうけた。左の手首から血がふいている。三角布で止血した。手首の神経が切れ、手の甲がだらりとなって激痛を覚えた。左手が利かなくなると体全体の力が抜けたような疲労を覚えた。 この時、吉岡勇雄衛生中尉が「柴田君、私の壕に入りなさい。」と。第三大隊に配属された衛生部隊の隊長としてモロンから山嶽戦に入る時、一度声をかけてもらって以来、この前線で会えるとは思ってもいない出来事であった。 壕は伏せてやっと身体がかくれる程で私が入ると窮屈であったが、何かほっとして心に大きなやすらぎを覚えた。右手は完全だ。片手で壕を深く堀った。一時間程堀ると身体がすっぽり入るくらいの大きさになった。 傷は痛むが、激しい銃弾の音と洩光弾の強い刺激が麻薬のように痛みをやわらげた不思議な戦場の体験であった。 前進命令が下るまでは、水の確保と戦友たちにわいている蛆をとってやることが任務である。 弾はほとんどうちつくし、わずかに十五発くらいになっている。手榴弾と銃剣、これだけで最後まで行かねばならない。死者と怪我人は益々増える。私は左手が使えない状態で、銃剣をいかに操作するかに不安が去来する中で、突撃命令の下るのを待った。 バタアンの蠅の恐さ 先進をはばまれた我軍は、一週間程の間に人と馬の死体の山となった。馬が一頭死ぬとドラムカンでお粥をうつしたような蛆の塊りとなる。バタアンの蝿の幼虫だ。人が死んでも蛆の山となる。倒れた馬はアドバルーンのように腐ってふくれ、蝿が真百の卵を産みつける。やがて何万とも知れない蛆となって流れだし白骨だけが残る。馬を埋める余力はない。十数頭の馬は蛆の洪水のように山の斜面を流れてゆく。ワーンと蝿のとび交う音が何とも異様な雰囲気だ。夜から朝にかけては、草木や兵器、大地ところかまわず黒豆をまいたようにとまって動かない。蚕豆(そらまめ)大のトカゲ色に光る銀蝿の成虫だ。日がさしてくると一せいに飛び立ってぶんぶんわんわんと音の絶間がない。 暑い密林の中に風はない。腐肉の悪臭が全山を覆う。蠅には絶好の住みかだ。戦死者は土で葬るけれど、負傷した者の傷口にすばやく卵を産みつける。重傷者は目も口も鼻もみるみるうちに蛆に埋めつくされる。蠅が卵を産む時は、一ヶ所に何十匹も集まって一度に産み付けるので、蝿が去った時は、まるで茶碗の飯を伏せたようになる。卵は数分間の間に蛆となって肉体をむしばむのだ。 私は左手の負傷で充分注意していたもののいつのまにか蛆が入っていた、神経を咬むのかズキーンといたい、包帯をほどいて蛆を探すが深くてとれない。じっと我慢するしがない。「ワァー蛆をとってくれ!」「水をくれ!」「蛆に食われる、痛い!」助けを求めて叫ぶ声は人の世と思えない。蝿地獄だ、払えば逃げるのが蝿であるが、バタアンの銀蝿はそんな生やさしいものではない。人間に密着して、ジジンと羽音をたてて耳元で交尾する。健康な者でもゾーと寒気がしてくる、衛生部隊の誰も手のほどこしようもなかった。まさしく、人の世とは思えぬ悲惨の極みであり、身も心も極限の状態をただよっていた。 生還した者は今も、蝿の恐ろしさを、さそりよりも敵よりも恐ろしい思い出として第一番に話題となる。 全山の草木倒れる ジャングルの戦いは、接近戦であるので、迫撃砲と機関銃だ。一週間程連日連夜の機銃の乱射で、直径二メートルにも及ぶ大木も、めりめりと音を立てて倒れてゆく、砲弾ならばともかく、機銃の弾丸だから、その弾幕やすさまじく一切の草木をなぎ倒してしまった。さすがのジャングルも、大空に向かってポッカリと大きな穴をあけ、暑い直射日光が兵の疲労を一層激しいものにした。 食糧がなくなって七日程になるが、誰一人空腹を訴える者はないが「水をくれ!」「蠅をとってくれ!」「殺してくれ!」と叫ぶ声、うめく声を聞きながらその数のおびただしさに施すすべなく切歯するのみであった。 「オイ柴田、生きとったか?」声をかけられ、みると第二分隊の岩鼻上等兵だ。彼は中隊きっての猛者である。「左手をやられた。」と言うと、彼は「俺も肩をやられたこと言った。みると左の肩を三角布でしばって黒く血が滲んでいる。その上には白い蛆でいっぱいだ。「蛆がわいているぞ。」「蛆にがまれていたいんじや、とってくれ。」ほとんどとったが肉の中に入っているものはとれない。イタイ、イタイと言ったまま別れた。 壕に身を伏せたまま、次々に戦死者は増すばがり、大隊長中西中佐を始め多くの将校を失った。衛生資材はなくなり、負傷者はその場にやむなく放置された。戦いの無情は云うべくもない。 旅団本部より後退命令下る 昭和十七年二月十日、通信隊は、第三大隊に旅団の位置まで後退せよとの命を受けた。 この日敵の背後に上陸を敢行した二十連隊の第一大隊と第二大隊は全滅したのであった。吉岡頼勝連隊長は苦しい表情で空をにらんだ、武人として最高指揮者として、その心中は如何ばかりであったことか。食糧も弾丸もない、負傷者を看護するための薬もない。重傷者のいるなかで、戦いに耐えうる者は僅かである。このまま討死するべく覚悟の只中に「後退せよ!」との命令を受けて行動に移す事は更に困苦の道である事を知りつつも、軍規の下私情はゆるされない。連隊長は「これより我隊は旅団の位置に向かって転進する」と命令。大西中尉は「多くの兵を失ったが、我中隊はまだ健在な方だ、命令通り一人でも多く旅団の位置まで下がらねばならない、歩ける者はついて来い、捕虜になるな!」と手榴弾が渡された。いよいよここで前進する者と残される者、二つの運命の岐路に立つ。今部隊は去り行かんとする。これぞ永久の別れである。負傷者はじりじりと這って部隊によってくる、一緒に行きたいがそれが出来ないことを観念した目ざしで一せいに此方を見る。双方共万感あふれ肺腑をえぐられる思いの瞬間突然大声で、「水の欲しい者は水をやるぞ!!」決死で水汲みを強行してこの時に備えたのであろう、水をむさぼって飮む兵士、与える者「どこまでもついて来いよ」「元気で待て、必ず助けに来てやる」「俺は駄目だお前の銃で射ってくれ!」「馬鹿を云うな!」こうしている間も激しい弾の中で倒れていく。如何としても重傷者を連れて行くすべはなかった。 部隊が今去らんとするその瞬間の出来事であった。引金に足をかけ自らの銃でのどを射抜いて自決する兵士の姿であった。 補虜、是か非か!武士道、是か非か! 時は刻々と過ぎてゆく。銃声激しいマリベレスの山々に夕闇が迫って来る。 大西中隊長は一番先頭に立って抜刀した。「それでは、ゆくぞが!!」右手に高く振りかざした軍刀がキラッと光ったと思うと、まっしぐらに突走る大西中尉の後姿が薄闇の中に消えていった。 大西中隊長はこの戦闘で数弾を身にうけて真赤に染って倒れた。その姿は壮烈そのものであった。 嗚呼!これぞ軍神! 死線を越えて 昭和十七年二月十五日、転進する事三日、ツオール河(バガックの東に位置)の惨劇でほとんどわずがな兵となった。ツオール河右岸の一角で上流に向い、連隊長、軍旗を中心に、約六十余名が集結した。傷つき、痩せおとろえて、目がぎょろりとしている。全員黙して語らず。連隊長は「我軍は軍旗を奉じて戦い、ここまできた。ここで軍旗と共に軍人らしく自決する。それぞれ身のまわりを整理せよ。誉れある軍旗を焼く。軍旗が焼け終わったなれば、各自手榴弾にて自決する」と…… 火が焚かれた。将校は次々と書物、写真等を火中に投入れた。その中に百円札が二枚投げ入れられた。 私はこの時はじめて見た百円札であったが、同時に又この金も通用しない世界である事を認識したのであった。 これまでと覚悟して焚火の箇所をじっとみる。軍旗はまだ焼かれていない。連隊長の顔面には悲痛の涙が見えた。 二十連隊の最高指揮者ではあるが、我も又、命令の下全滅するところまで戦った。軍旗を奉じてこれ以上逃れる道はない。軍旗を預かる故に! 自ら死を命令しなければならない軍の掟、軍旗を如何に守るべきや? 血路を開いて脱出すべきか、焼却後全員自決すべきか?そんな心境で苦慮しておられたのではなかろうか。持った手榴弾の安全ピンを抜く用意をしているが、命令は下らない。 このとき、山頂からラッパの音が聞こえてきた。名和上等兵が「九連隊のラッパです」といった。連隊長は「敵の謀略だ、日本軍の捕虜が吹いているのだ」更に名和上等兵は「二十連隊の符号ラッパを吹いてみてはいかがでしょう」熱涙溢れる彼の言葉に、連隊長は「やってみろ!」という許しが出た。名和上等兵は二十連隊の非常呼集のラッパを吹いた。これに呼応して、九連隊の力強いラッパの応答があった。助かった! 口には出さないが皆同じ思いであったろう。我々は旅団の位置に百メートルの近くまで転進していたのだが、これも密林なる故に…。 直ちに斥候を出して確認する。「山頂に友軍がいるぞオ!!」それとばかりに山をよじ登る。空腹と貧血の為であろう目がくらむ。しかし、ここまで来て倒れてなるものかと、自分を励まし頂上に到着した。山の上には九連隊の兵が「待っていたぞ!!」と歓声を上げて迎えてくれた。そこには何百人もの粥が用意されてあった。御苦労さん、泥ん子の兵士達は抱合って喜んだ。食糧が断たれて十五日。安否を気づがって待っている者、重囲を破り辿りついた者、この喜びとこの感激は、死線を越えた者のみぞ知る心境であろう。表現する言葉はない。 四〇〇〇余の精兵が今、軍旗の前に整列したのは吉岡頼勝連隊長以下六十余名だけとなり、我が中隊も一八〇名の中、生き残った者は僅か十五名であった。私の分隊は植田分隊長と二名となった。 昭和十七年二月、福知山二十連隊は九牛の一毛にひとしい兵を残してバタアン半島の華と散ったのであった。 『福知山聯隊史』 あゝ二十日間の敵陣地内の悪戦苦斗は遂に終止符をうったが、我が第一、二大隊は既に東支那海に面した岬の断崖に玉砕し、断腸の思いに、しばし茫然とする。

マリベレス山を眼前に眺め、刀折れ矢もつき果てて、華々しく散った戦友の面影に頬を流れる熱い涙をふく事も出来なかった。と今西中尉は記しておる。 時は昭和十七年二月十五日、聯隊長以下三七八名の歩兵第二十聯隊になっていたのだ。 生ありとは雖も、骨の髄まで疲労困憊しマラリアとアミーバ赤痢で、半ば半病人の状態では、本格的な作戦行動は到底望めない状態であった。 情況判断を誤り、作戦上のミスに空しく散った幾多のわが戦友が、射つに弾丸なく、食ふに糧なく、歩兵は陣地を枕とし、砲手は砲を枕として護国の鬼と化したバタアン半島こそ、福知山聯隊を育てた郷土の人々は永久に忘れることが出来ないであろう。

南浜の東支那海に潮風が吹く、八重の潮路を通して聞えてくるものは、戦争の悲惨さである。人間としての条件を無視して遮二無二死地に追いこんだものは果して誰か……とまれ、福知山聯隊はよく闘った。 赫々たる支那事変の戦果とは、又異った型の、バタアン半島の玉砕が残した数多きヒューマニズムが真の平和に役たてば、それが瞑すべき何よりの供養だと信ずるのである。 福知山二十聯隊にとっては、不運な最悪の緒戦であった。未踏のジャングルに縦深な何段にも強固に築かれた要塞を、地図もなく、食糧もなく、タケヤリで20分の1の兵力で攻めようとしたのだから、当然の避けようのない帰結であった。 しかし、これはまだ序曲、序の口、地獄の門の入口付近であった。こうしたムチャクチャ作戦でまだこれからが本格的に大量の死の山が築かれていくことになる… アッツ島全滅(2400名ほど)は1年後の5月、タラワ・マキン全滅(あわせて6000名弱)は11月… 全滅史はいずれまた取り上げてみたい。 バターン半島第二次総攻撃と「死の行進」バターンは白兵突撃ではどうにもならないことが、ようやくわかってきた。『防人の詩』 第二次バターン攻略戦は日本軍にとって陸海軍航空隊の大編隊による反復強襲と、重砲兵部隊の強力な火力の集中をもって幕をあけ、その後に、歩兵部隊の白兵突撃を決行するという、立体進攻作戦が実施されることになったのであった。

米比軍の自壊、というか、彼らには何が何でも、死んでも戦い抜こうという、義理も意地はない、何も死ぬことはない、やるだけやってダメなら、最後は手をあげればいい、と考えていた。 『防人の詩』 バターン半島に集結した米比防衛軍の兵力は当初計画の二倍、九個師団、八万人に達し、この予定外の兵力は、日本軍のルソン島進攻速度のはやすぎたことから、いずれも最後の防衛拠点と目された同半島内に向けて、各方面から撤退、集結してきた将兵たちであった。加えて、二万四千人の避難民がこれら防衛軍と一緒に同半島に流入し、百八十日間の長期戦闘を予想して集積されていた食糧は急速に不足しはじめていた。

このため、米比防衛軍にあってはバターン半島要塞地帯への食糧補給が急務とされ、海上補給の計画が準備されたが、この補給作戦に成功したのは米アジア艦隊潜水艦二隻による三十五トンの食糧輸送一回のみであった。この補給量は所在部隊のわずが半日分の割り当て分にしかならず、しかも、米比防衛軍にあっては、すでに将兵たちへの食糧支給は、当初予定の半定量に削減されていた。 こうした事態のなかで、米比防衛軍の将兵間に食糧の分配をめぐって不穏な空気がみられはじめていた。特に米食を好む比島兵のなかには、バターン半島に集積された食糧の多くが米兵嗜好の肉食かん詰めであったことも不満を誘発させる一因となり、上級将校と兵士たちの間の分配争いに加えて米兵対比島兵の間に彈刻な対立が生じようとしていた。 ちょうどそのとき、彼らの士気低落に一段と拍車をかける出来事が発生した。それは、バターン半島の南方四キロの洋上にあって「東洋のジブラルタル」と呼称されたコレヒドール島要塞内にあった比島防衛軍最高司令官マッカーサー将軍の脱出、逃走であった。J・D・バークレー海軍大尉の指揮する魚雷艇は三月十二日、マッカーサー将軍とその家族、および口ックウェル海軍少将ら十五人を同島要塞から艇内に移し、夜間の洋上を南航するなかでミンダナオ島の北岸、マカハラー湾に向けて脱出したのであった。 さらに、マッカーサー将軍の脱出に先立って、米アジア艦隊潜水艦「トラウト」は、同島に秘蔵されていた金塊を搬出し、また、同じくコレヒドール島の沖合の海底に沈底して機会を待っていた潜水艦「スォード・フィッシュ」も夜陰に乗じて浮上し、マヌエル・ケソン比大統領とその家族、さらには比島軍の高級将官らを艦内に収容してコレヒドール島要塞から脱出したのであった。こうした一連の指揮官とその家族の脱出は、バターン半島で抵抗中の米比防衛軍将兵に強い衝撃と、言い知れぬ失望感を与えずにはおかなかった。 バターン半島には、なお、防衛軍の拠る縦深陣地内に日本軍の進攻を粉砕するに足るだけの弾薬が集積されており、彼らは最高指揮官の勇気ある指揮と、窮乏状態に追い込まれたままの食糧の補給さえ実施されるなら、さらに抗戦を続ける意思を秘めていた。しがし、最高指揮官の脱出と、依然、無補給のままの食糧在庫の窮乏は、ついにバターン半島南部山岳一帯の堅塁に拠る防衛軍の内部に、日一日と急速な厭戦心理を伝播させて行った。 このため、バターン半島の南部山岳要塞内の各隊間には「あるだけの砲弾を撃て。あとは投降したらよい」といったプラグマティックな心理と判断が、急速に台頭し、ひろがりつつあった。かつて、サマッ卜山麓北面のカポット台陣地を肉薄攻撃した歩兵第九連隊第十中隊、高橋弘蔵上等兵によると-- 「彼ら米比防衛軍の一線陣地というのか、彼らの前面三十メートルほどの地点まで自分たちは接近していた。しかし、それ以上は近寄れなかった。火網の激しさが、自分たちの前進を阻止したのであった。それなのに、彼らのいる壕内からはギターの音や、軽音楽のジャズが流れていた。不思議な気持ちがした。だが、あとになって、わかったのだが、彼らは三交代か、四交代で、撃つ任務にあるものは徹底的に撃つ、任務を 離れたものは、その時間だけギターを弾いて楽しんで いたのでした。それほどに彼らは戦争というものを割り切って考える一面があったのです」 事実、一月の末、日本軍がサマッ卜山麓カポッ卜台を白兵攻撃した当時、彼らは、よい意味でのプラグマテイスト(合理主義者)として、前面に迫る日本兵をくぎづけにしたまま、なお、余裕を秘めた陣内光景をみせていた。しかし、それから1ヵ月半、いや二カ月後に火蓋の切られようとする日本軍の第二次攻撃前においては彼らの国民性ともいえるプラグマティックな思考姿勢が「集積されただけの弾薬を撃ちつくしたら、戦闘は、そのときをもって終わりにする」という、すでに投降を前提とした心理面での急変を醸成していたのであった。  火砲三百門、一斉に砲撃

バターン半島の第二次攻略戦は四月三日朝、その火蓋を切った。総攻撃の合図は、まず北島軍砲兵司令官の直率する二十四センチ榴弾砲などの重砲陣百六門が一斉に砲門を開き、これにあわせて各兵団所属の砲兵隊も、攻撃準備射撃を開始し、総計三百門に達する火砲がサマット山の山麓から山腹一帯にかけて巨弾を集中しはじめた。 加えて、上空からは、新編成を終えたばかりの第二十二飛行団百二十八機の重、軽爆撃機、戦闘機などが相次いで大編隊で飛来し、サマッ卜山腹の米比防衛軍陣地に向けて反復爆撃を開始した。三百門の火砲による集中砲火と百機を超える重、軽爆撃機の猛爆は、攻撃の開始された直後よりサマット山の山麓から山腹一帯にかけて、耳を裂くような爆裂音と猛烈な砂塵の舞いあかる状況をみせ、ついには砲、爆撃の猛煙のためサマッ卜山の山頂が隠れてしまう壮絶な光景をつくり出した。そして、午前九時から開始された日本軍砲兵隊の砲撃は、午後二時から三時にかけて、最高潮に達し、… バターン半島の全域を占拠した比島派遣第十四軍は、彼我の銃声の止んだ日から、三つの大きな課題に直面していた。 その第一は、いうまでもなく、なお、バターン半島の南方洋上にあるコレヒドール島要塞の攻略作戦であった。第二の課題は、当初の予想を大きく上回って出現したバターン半島米比防衛軍投降兵の処置をいかにすべきか--ということであった。第三の課題は、二カ月前の粗雑な作戦命令のため、バターン半島の各所に全滅したままの第十六師団の将兵の遺体収容を行うことであった。これは、軍隊用語で「戦場掃除」と呼ばれるものであった。 これら二つの課題のうち、比島派遣第十四軍が、直ちに実施しなければならないことは総計七万六千人に達する米比軍捕虜の取り扱いであった。ただ、彼らの投降した地点--すなわち、バターン半島の最南端においては、これはどの多くの人員に食糧を供給し、彼らを保護するための収容施設とてなかった。というよりも、進攻した日本兵自体が、不十分な補給のために、まず自軍の糧秣を確保しなければならない状況下に置かれていた。 このため、軍においては、これらの捕虜を比較的食糧補給の可能なバターン半島の北方にまで連行し、その最終地点としてルソン島中央部の平野部に収容し、そこに巨大な捕虜収容所をつくり、彼らをして生活させることを決定した。しかし、七万余の将兵を一体、どのようにして連行するのか、という一点に関しては、十分な輸送トラックを持ち合わせていない軍として、その結論は「徒歩によって収容所まで行進させる」との方策以外になく、直ちに関係諸隊に、その旨を下命した。 このため米比軍捕虜の大部隊は、バターン半島の最南端から東海岸道路に沿って北進を始めることになった。不運だったことに、彼らは、すでに投降前から極度の糧秣不足に悩み、肉休的に疲労した兵士が少なくなかった。加えて、そのなかには、心身の衰弱よりもマラリア、アミーバ赤痢、デング熱など悪性の病患におかされていた兵士が多数含まれていた。 このため、彼らは、炎天下の行進が開始されるや次々と路上に倒れ、そして、再び、起き上がろうとはしなかった。 だが、彼らの投降が予想以上にはやかっかことと、その人員のあまりにも多すぎたことが、日本軍側の輸送計両を根底からくつがえした。計画されていた輸送用トラックも手配できないままの事態のなかに、和知参謀長のいうごとくマラリアにおとろえた兵士たちの死体が点々と路上に倒れ、凄惨な状況をみせる光景を現出することになった。 最終到達点と決められたオドンネルまで延べ百二十余キロのうち、一部で列軍輸送を試みた区間もあったが、七万人の捕虜のうち最終点まで到達したのは五万三千余人と記録されている。このうち、はたして何人が死んだのか、あるいは中途にして逃亡したのかも不明である。特に比島兵に対しては釈放の措置がとられたため、その正確な犠牲人員は、いまになお、謎に包まれたままとなつている。 ただ、米国側は、この炎天下の強行軍をして「死の行進」と名付け、戦史に強る残虐行為として全世界に向けて繰り返し宣伝したのであった。 前回にも書いたが、私のオヤジがマラリアに罹り、ミンダナオ島ダバオの野戦病院に収容された時の話を思い起こせば、だいだいの実態は想像がつく。そこは病院とは名だけのもので、医者になし、薬なし、食糧もなかった、ただ臥して死を待つだけの所であったと。 自軍の兵士に対してすらこんな日本軍ではないか、何で米比軍捕虜に対して手厚い介護の手がさしのべられたりするはずもない。仮にそうしたいと一部では願っていたとしても、そうするだけの人員、薬品、機材、食糧などの用意ははじめからなく、米軍がいうような「死の行進」となったであろう。 『防人の詩』 元来、バターン半島は比島マラリアの巣窟として知られていたが、それが一体、どのような猛威を秘めたものであるか……という点については、特に、進攻兵団側の日本軍において、十二分な対策を持っていなかった。バターン半島におけるマラリアの感染は、当初、原囚不明の高熱をもってはじまり、兵士の体温は四十度を超え、重症患者は続々と後送され、加療が試みられたが、第一線部隊のなかには七五パーセントの将兵がマラリアに倒れ、ついには戦闘部隊としての戦能を喪失してしまうという、猛毒地帯の苦汁を味わわされていた。

また、マラリアとともに悪質な急性下痢を誘発する将兵の数が急速に増加していた。それが、アミーバ性病原菌によるものであることは判明したが、密林内の仮陣地に布陣する兵士たちのほとんどが、この悪性下痢に襲われ、こうした現象は米比防衛軍内においても猛威をみせはじめていた。 軍においても、この予想を超える病患者の発生に驚き、軍医部は日本内地のほかにも南支(中国南部)や既占領地の南方諸地域からキニーネなどのマラリア特効薬をバターン半島に急送する手配を進める一方、各種の対応策に忙殺されていた。それでも三月末までに軍の集計した戦病者は一万五千五百人に達し、そのほとんどが「熱帯性熱病」と呼ばれたマラリア患者によって占められていた。 しかも、これほどの病患者を収容する病院施設はなく、重病者の一部はマニラ市内の病院に搬送されたが、他のほとんどの病患者は密林内に仮設された露営地に病臥したままの状態であった。 その一方で、密林内の露営地に収容され、激しい高熱のなかにうなされながら、ついに発狂する兵士まで出はじめたことも報告されてきた。かくて、第十六師団の戦力は相次いだ戦闘と猛毒地帯への布陣のながで急速に衰退しつつあった。兵力の激減は、単に第十六師団のみでなく奈良晃中将の指揮する第六十五旅団においてもまっ たく同じ様相をみせていた。 新しい攻勢に備えるため、比島派遣第十四軍に、改めて新鋭兵団の投入が企図されつつあったとき、第十六師団自体の補強もまた、図られねばならなかった。このため、昭和十七年二月末--京都、滋賀県など第十六師団の軍制管轄府県にあっては一斉に補充兵員の大動員が発せられた。それは「赤紙」と呼ばれる召集令状の通達となって、これらの地域に暮らす人達の家庭に送られたのであった。 “サターン”が舞い踊る福知山聯隊。低国のおぞましき暗部毒ガス 指揮官 遺骨などに見てみよう… 『防人の詩』 バターン半島の攻略戦に際して日本軍が毒ガスの使用を準備していた事実は、計画自体が最高度の機密に属していたことから、ほとんどの将兵に知られないままとたっていた。この毒ガスは、バターン半島西海岸進攻作戦の行われるなかで準備され、同半島西海岸の日本軍補給基地、モロン南方に秘密裏に搬入されていた。

そして、この管理にあたったのが第十六師団輜重兵第十六連隊であった。しかし、万一にも計画の発言した場合、それはジュネーブ条約の違反のみにとどまらず、国際世論への衝撃も当然に考えられ、軍首脳部は、これの管理にあたる輜重兵第十六連隊の将兵には単に「秘密兵器」であることしか伝えず、ただ、その管理には最大限の意を払うよう厳命していた。 当時、各国において極秘裏のうちに研究、開発の進められていた毒ガスは五種類に大別され、窒息性のホスゲン・ジホスゲンをはじめ、イペリッ卜、塩化ピクリン、アダムサイトなど、その毒性は強度の中毒、催涙などの作用も持ち、大半が無臭の特性を秘めていたことから、最前線の兵士たちはまったく気付かずして無意識の間に絶命する魔力を秘めていた。 バターン半島の西海岸進攻作戦に持ち込まれた毒ガスが、これら多極類のうちのどれか--その点は、いまもなお、不明である。ただ、その使用時においては小さなビンに詰められたものをランドセル型の小型背嚢に移し、最前線において相手方陣地に投擲するよう簡易、軽便化されていた。同時に、その効力は「五秒以内に相手方をして呼吸困難に陥らしめる即効性を持っていた」と証言する将校もいる。 たまたま、この毒ガス兵器の持ち込まれた時期--それは、歩兵第二十連隊が各大隊ともに最前線で全滅し、あるいは米比防衛軍の強力な反撃の前に、密林内で重囲に陥り、戦線は各地域で彼我混戦の様相を濃くしつつあったときであった。比島派遣第十四軍の本営には、こうした予想を超える米比防衛軍の反攻と、一方では歩兵第二十連隊諸隊の苦戦を知らせる戦況報告が相次いでいた。 こうしたなかで毒ガス兵器の使用決定の斷を下す立場にあったのは第十四軍首脳か、あるいは、最前線においては師団長と師団参謀長の二人だけという極限された最高指揮系統に在る将官のみに絞られていた。佐官級の連隊長には、その決定権限は、なお、与えられていなかった。 「毒ガス使用の時期としては、味方があれほど苦戦に陥ったときだけに、当然、軍首脳においては考慮したことと思います。しかし、実際に、それを使用したときの状況を予測してみれば、彼我の戦線はあまりにも強近しすぎており、投擲した毒ガスによって味方にも多くの犠牲者の出ることが考えられる状況でした。こうした状況というのか、あまりの混戦下にあったことが、結果としてバターン半島での日本軍の毒ガス作戦を中止、回避させることになったのではないか、と考えられます」 当時、この最高軍事機密に近い距離にあった一将校は、バターン半島での毒ガス作戦という恐るべき事態への準備と、その回避に至るまでの動きについて、このような証言を行っている。ただ、軍首脳部においては、バターン攻略戦において「毒ガス作戦など夢想だにしかなかったことだ」との反論があるかも知れない。しかし、その「秘密兵器」の管理を厳命された輜重兵第十六連隊の将兵の一部が、同半島の南岸から浴びせられる米比防衛軍砲兵隊の巨弾の下で、その誘爆を恐れ、地中深くに埋没した「秘密兵器」を最大限の注意を払うなかで守り抜いたことは隠れもない事実であった。 こうしてバターン半島での毒ガス作戦は結果的に不発に終わり、猛毒による米比防衛軍殲滅の計画はそのまま戦史の舞台から姿を消して行ったが、いまひとつの「隠された事実」も、また、一部の人たちのみに知らされただけで、戦争という巨大な集団殺りくの暗い影の部分として人々の目から隔絶され、戦史の舞台裏から消え去っていた。この「隠された事実」とは、第十六師団歩兵第二十連隊内に特設されていた「毒ガス中隊」の存在であった。この中隊は、別名を「第十三中隊」とも呼ばれていた。 通常、日本軍の編成は歩兵一個連隊の総兵力を三千五百人から四千人の問に置き、それは十二個の中隊から成り立っていた。すなわち、第一中隊から第三中隊までに、機関銃一個中隊を別個に配して第一大隊と呼び、さらに第五、六、七中隊に機関銃一個中隊を含めて第二大隊とし、いまひとつ、九、十、十一中隊に機関銃一個中隊を配して第三大隊を編成し、この三個大隊、計十二個中隊をもって一個連隊の戦闘単位を編組していた。 そこには「第十三中隊」という名称の中隊はなく、正式の軍編成のなかにも、そのような中隊番号のものはまったく見当たらなかった。ところが福知山に本営を置く歩兵第二十連隊にあっては、奇妙にも十三番目の中隊が存在し、その任務は毒ガス作戦の担当中隊として秘密のベールに包まれていた。 同中隊に所属する兵士は「キ1」「キ2」などと呼ばれる毒ガス兵器の収り扱いをめぐって極秘の訓練を受けていた。ただ、この第十三中隊が毒ガス兵器を保有して最前線に赴き、いずこかの戦線において、これを使用したとの記録は強されていない。 「そのような部隊の存在は事実でした。しかし、前線において毒ガスを使用したことは一度としてありません」と歩兵第二十連隊第十三中隊の一兵士は証言している。こうした戦史の暗影ともいえるかくされた一面は、それが隠微な事象のものであればあるほど、白日のもとにさらされることを拒否し続け、現在に至っている。 この逸話は、一将校が私家版として限定出版した小冊子の一部にだけ触れられており、筆者である歩兵第二十連隊副官梅原保大尉は、この小冊子に「消えた連隊」との題名を付けている。 彼の記述を再録すると-- 「私が丹後の宮津で配属将校をしていた十七年三月下旬、大尉に進級して間もなく、歩兵第二十連隊の副官に補された。それはバターン半島での激戦で連隊副官が戦死したためであった。連隊副官が戦死するほどだから(当時のバターン攻略戦が)激戦であったことはだれしも想像できることで(自分は)饗庭野演習場で即成教育された補充兵に召集将校、下士官と大挙して比島リンガエン湾に上陸し、バターン半島に追急着任した。 それは十七年四月下旬のことであった」 「(前線についたとき)これが連隊長か? と思うほど、軍服も着用せず、色あせた軍衣袴姿で、眼は奥深くするどく光る野武士そっくりの吉岡頼勝大佐--朝から晩までウイスキーと、畳ほどの将棋盤でヨイショ、ヨイショと下駄型の駒を動かすことにのみ興ずる連隊長に(自分は)ほとほと手を焼いたのだった。苦しかったであろう密林戦。大勢の部下を失い、身の置き所もないであろうとは同情できても、伝統ある二十連隊長として、これでよいのか、と夜も眠れなかった。たまりかねて忠告しようものなら『連隊副官、お前は平民だろう。世が世であればスダレの向こうでものを言うべきに……無礼千万』と、まともに怒り出し、お前たちは内地で何をしておったかッ、ぶくぶく肥えて、きれいな軍服を着て、それで戦争ができるの力ッ、と、事ごとに八つあたりされ、返すべき言葉もないほど、階級差と環境差が、大きく前に溝をなしていた」 「それから幾日かして、福知山の憲兵分遣隊長から一通の書状が送られてきた。(文面によると)バターン半島で大勢の将兵が戦死し、福知山の街にも不穏な空気が流れだした。貴官(吉岡頼勝連隊長)留守宅にも石を投ずる者、再三あり。御家族をして郷里の熊本に移されたがよい。このままでは、御家族の方が気の毒で仕方なし……と」 「吉岡連隊長は、なにを郷里の奴等……わけもわからず俺を悪者扱いにするのか。木村大隊は師団直轄、恒広大隊は旅団直轄で、俺の指揮外で玉砕したのじゃないかとむくれ出した。その後、一年を経ずして吉岡夫人は郷里熊本で淋しく逝去されたとの通知に接したが、とにもかくにも二十連隊魂を有する有為な人材はことごとく戦死、戦傷し、(吉岡連隊長に)忠告する者も、励ます者も誰一人なく、師団、旅団の首脳陣とも相反しその周囲には茶坊主に近い下士官兵が将棋の相手をするのみだった」 そこには、バターン半島の密林戦で強攻、猛進を試みた後、逆に米比防術車の重囲下に陥り、わずかな手兵とともに、からくも敗走、生還した直後の連隊長吉岡頼勝大佐の乾き切った胸中と、周囲の将校の目に「あまりにも粗野な人物」としか映じなかった一人の指揮官の悲しいまでの像が赤補々にえがき出されている。 こうして戦場で倒れ、息絶えた兵士の遺体をして、戦火の収まった後から収容する作業は「戦場掃除」と呼ばれていたが、これは、その作業にあたる兵士たちの俗語であり、正式の呼称は「戦場整理」と名付けられていた。

こうした「英霊」の一人が自分の墓の墓参へ帰ってくる、その墓は与保呂村にあった、引揚記念館にも行って、その感想を述べている。ワタシの恩師の小説にそうした話があった、どこかで引いたので再録はしない。第十六師団内に編組されていた第一野戦病院戦闘救護班の衛生兵、中川昇一等兵が、バターン半島西海岸の激戦地跡、カナス岬と、さらには、その南方に続くキナウアン岬の戦場整理に派遣されたとき、彼は、すでに白骨化した戦友の遺体--というよりも、ばらばらに散乱したままの人骨を一ヵ所に集め、丁重に洗い清めている一隊の兵士群に出会った。 彼らは、密林内に散乱したままの戦友の骨片を一本ずつ拾い集め、戦死した将兵の遺族よりも親身になったかと錯覚させるばがりの丁重な仕種で、これらの骨片を洗い続けていた。彼らのあまりにも丁寧な仕種に、なかば驚きながら突っ立って見守っていた中川一等兵に、兵士群のながの一人がポツリともらした。 「……いま、自分たちがやっていることは、自分の骨を拾っているんですよ。私たちは、もう死んだ人間なんですよ」 この意味不明の言葉をもらした兵士は、それだけ言うと、また、密林のながへ収骨のため姿を消した。中川一等兵は、遺族にも劣らないほどの親身になって、泥まみれの白骨を洗い、あるいは火炎放射器で焼きつくされた骨片を一本ずつ集める彼らの行動と、それ以上に「自分の骨を集めているんですよ」という一語の謎が、一体なにを意味しているのか、理解できなかった。 しかし、この謎めいた言葉の意味は、やがて、彼の知るところとなった。それは、別名を「英霊部隊」とも呼ばれる一隊の兵士たちであった。彼らが、なぜ「英霊部隊」と呼ばれていたのか、といえば、それは、彼らが、かつての戦場で敵の捕虜となり、そのことを知らなかった原隊では「英霊」すなわち、名誉の戦死を遂げたものと判定し、彼らの故郷へは「戦死」の通達が届けられ、すでに祖国においては英霊化していた兵士たちの一団であった。 その彼らが、いかなる状況のもとにおいてか、捕虜の身を再び、日本軍に発見、収容され、そのような経歴を有する兵士だけで一隊を編成し、彼らは収骨の作業に特派されていたのであった。バターン半島の澂戦地跡に現れたこの英霊部隊は、その前歴において、ほとんどが中支戦線での捕虜経験者であった、という。 彼らは、軍人の教典ともいわれる「戦陣訓」の一節に明紀された「生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ」との本訓に明らかに違反していたのであった。このため小隊という戦闘集団のなかにあって、彼らは、その後も祖国へ帰ることは絶対にゆるされなかった。というよりも、より激しい戦闘の予測される地域へ派遣され続け、熾烈なる銃火の下に文字通りの英霊になることを強要され続けたのであった。 兵士は使い捨てか、ムシケラ平民の骨など拾う気もないか。日本低国は今も尚… 厚生労働省のHPより   (参考) 『京都新聞』(2022/8/13)(写真も) *遺骨今も放置に怒り *収集続ける男性 「日本兵のご遺骨が野山に放置されていることが許せない」。遺骨収集を続ける倉田さんは2005年、ジャーナリストとして訪れたフィリピンでの怒りが、活動の原点になっているという。  日本兵の遺骨がそのままになっているという情報を聞き、現地で案内された場所を掘ると遺骨が出てきた。60キロの袋が三つ、すぐにいっぱいになった。 NPOを立ち上げ、本格的にフィリピンやサイパンなどで遺骨収集に取り組んできた。新型コロナの影響で海外に行けなくなり、沖縄での活動も始めた。 今回調査した糸満市のガマをはじめ、今もあちこちで遺骨や遺留品が見つかることに、「遺骨収集はほとんどボランティアの手で行われてきた。国は何もやっていない」と憤る。 太平洋戦争から77年を経て戦争体験者や遺族も高齢化し、遺骨や遺留品が戻ることの難しさも感じている。それでも「残骨をほったらかしにさせることはできない」と語る。

|

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2022 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

音の玉手箱

音の玉手箱