|

福知山二十聯隊の最後③

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

放送ではじゅうぶんに取り上げきれなかったところを当HPなどで若干補足したいと思います。 一将も功ならず万骨枯る昭和19年12月5日、京都16師団はレイテ島カンギポット山で全滅した。皆が死んでしまったために誰一人として福知山20聯隊の最期を知るものはない。 『聯隊史』は、英霊名簿がついている、ブ厚い『聯隊史』の半分以上を占めている、聯隊は2~3000人と思われるが、死者の兵士は1万は超えているだろう。後世に生きる者としては彼らの無念の死を無駄死に終わらせてはなるまい。 『福知山聯隊史』は次の言葉で終わる。 日清、日露の両戦役ならびに支那事変では南京攻略に於ける中山門、大東亜戦のマニラ攻撃等々武勲赫々たる由緒ある聯隊である。

その聯隊の最後はあまりにもみじめで、あまりにもはかなく軍旗と共に南溟のレイテ島に散った。今もドラグの海辺に、ダガミの山岳地帯に無数の遺骨が野ざらしになっておる。 南十字星だけが何事かを語る如くキラキラと輝いておることだろう。 福知山20聯隊は、東氏が証言するように、南京大虐殺の部隊でもあったわけであるし、フィリピンにしても50万の日本兵が死んだそうであるが、フィリピン人はもっともっと殺されている。(S20年2からのマニラ市街戦では10万人の市民が巻き込まれて落命するなど、約110万人のフィリピン人が死亡したという。) 道理のない戦争をしておいて手前ばかりの勝手な被害だけをいうのもどうかとは思うが、一度に何もかもは書けないため、それは今は省かせてもらうとして(そのうちにとりあげます)、ワレラの兵士はいまだに骨も拾ってもらえない。骨箱には石ころが入っていたという。自国の死んだ兵士の骨すら拾わぬ国。これがはたして近代先進国なのであろうか、誠に信じられないような情けない話である。下のHPなどによれば、いまだ100万もの兵士が未帰還だそうで、彼らは今もって異国の地に骨をさらしている。このままでは100万年待っても拾ってはもらえまい。悲しすぎる。空しすぎる。みじめすぎる。まるで安価な使い捨ての消耗品であるかの如くである。何よりも大切なはずの人命がかくも軽く扱われていいものであろうか。何というべきか言葉も出ないが、己たちの引き起こした戦争に対する信じられないばかりの無責任の極地をいく態度、無反省、怠慢、怯懦、不誠実、…こんな連中を信じて、こんな者どもに引きずられて一億国民が火の玉になって戦争していたのかと今更ながら驚く。 京都市内などでは、「弟もレイテで亡くなりました」とか、綾部では「レイテで夫を亡くしました」とか、そんな話を聞いた覚えがあるが、舞鶴だって、そうした人は多かろうに、ワタシはいまだに一度も聞いた覚えがない。京都の部隊はみな激戦地へ送られましたから、あちこちで玉砕があったんですよ、とかの話をヨソでは聞くが、まさか舞鶴スッコーンではなかろうとは思うが、今一度思い出してみようではないか。過去を忘れる者は、未来も忘れる、といわれる。過去を知ることは、今を知ることであり、未来を知る確かな手かがりとなるものである。 激戦地へ送られただけでなく、16師団がひどく叩かれた理由は、ダレも言わないようだが、南京事件(一説に30万人)、バターン死の行進(一説に3万人)などの捕虜や市民に対する虐殺問題があった、兵士といっても市民である、敵といっても市民であり、戦争といえども、そこには市民同士としての、人間同士としてお互いが持たねばならぬ良心の問題がある、みんなやっとってですやん、では通らない、みんなやっとってでも、それでも通らない、戦争以前の人間としての資格があるのか、武器を持つだけの資格、権力を持つだけの責任能力が問題になる、人の道はこうした時こそ問われる。卑怯はヤクザ世界ですら許されないという、それも心得ぬナチ親衛隊も顔負けの非武装市民を殺してナンボの虐殺部隊のクソども、人間のクズと判断されて、16だけは絶対に許さんぞの報復感情が米国側にあったことであろうか。16が相手ならどんなにやっても無制限、武器も弾薬もすべて最優先、そうした念を兵士の末端にいたるまで持っていたと思われることである。 大岡昇平氏の『俘虜記』に 軍医は重ねていった。

(第十は姫路城に司令部があった、姫路の師団で、ルソン戦を戦った、という。十六は容赦しない、米軍首脳がそう判断していたかは別として、米国の全国民的憤慨が集中していたと見られる

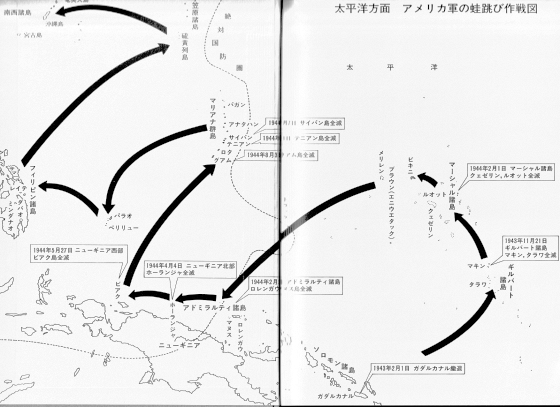

)「我々は、君達が我々の俘虜を虐待したにも拘らず、君達の俘虜には国際的協定に従った待遇を与えている。それが我々の方針だからだ。しかしバターンの降兵を殺した第十、第十六師団等の兵士だけは少くとも今比島で戦っている我々は容赦したくない」 戦争であったとしても何をしてもかまわないというものではない、人道から外れてはならない、敵側の捕虜や市民を殺したり、ましてや味方の市民や、兵士までも無意味な死をさせてはならない、それは全世界を敵にまわすことになり、結局は大敗北に終わる。 こうして低国陸・海軍は滅んだ。今になって、その戦争行為にバンザイ・バンザイするようなことは最低人のなすことではなかろうか。全世界を敵に回すだけのオロカの極地を行く行為であり、遠からず滅ぶだけであろうことは明白であろう。 太平洋戦争の天王山、レイテ島『防人の詩』  開戦二年後の昭和十八年末ごろから、戦局の推移は米軍の本格的な反攻をみることになり、南大平洋におけるマッカーサー将軍麾下の大兵団がソロモン請島からニューギニアの北岸を急進に転じはじめたのとあわせて、中部大平洋においてもニミッツ提督の指揮下に置かれた強大な機動部隊と海兵師団がマーシャル諸島を席捲したのち、ついに西太平洋のマリアナ諸島に来攻の兆候を濃くするなかで、比島防衛の構想を具体化する作業に迫られた比島方面第十四軍は、改めて、ミンダナオ、レイテ、サマール、さらにはルソン島の南東部を結ぶ-すなわち、大平洋に面したこれら四島の海岸線の戦略上の重要度を強く知らされたのだった。しかも、これら四島のうちでもレイテ島の東海岸線に面するレイテ湾は、かつて十六世紀のころ、大平洋を横断したマゼラン航海隊が比島到着の鏝初に投錨したほどの良湾で、それは、比島反攻に向けての作戦準備を急ぐ米大艦隊の進攻、入泊に最良の海辺であることを、改めて教えるものであった。

昭和17年6月 ミッドウェーで空母4隻を失い、海軍機動部隊壊滅。 昭和18年2月 ガダルカナルから「転進」 5月 アッツ玉砕 9月 イタリア降伏 11月 マキン・タラワ玉砕 昭和19年6月 マリアナ沖海戦 海軍は開戦半年後ミッドウェーで航空戦力を失い、それ以降、再建に努めてきた機動部隊はこの海戦で再び壊滅した。空母3隻と搭載機のほぼ全て、加えて出撃潜水艦の多くも失った、日本海軍は空母部隊による戦闘能力を再び失い、以後再建されることはなかった、ミッドウエーの大敗戦が再び繰り返されたのであった。 「勝った勝ったまた勝った」は最初の半年だけ、あとは「また負けた」ばかりであった。 『防人の詩』 西太平洋上の敗勢を一挙に挽回しようとして試みられたマリアナ沖海戦-作戦符号名「あ」号作戦-は米機動部隊の空母一隻だに撃沈することもなく、逆に、日本連合艦隊は三隻の空母の沈没と、四空母の中、小破をみるなかで、一年有余の間、苦心再建の母艦航空部隊はわずか二日にして潰滅し去ったのであった。

7月 サイパン玉砕一方、この間、サイパン島をはじめテニアン、グアム島などマリアナ諸島一帯に展開していた陸上基地航空隊も、連日の米機動部隊による波状攻撃にて、そのほとんどを地上にて撃破される損害をみていた。この基地航空隊の潰滅に至る経緯は、小沢艦隊の敗北と軌を一にしたかのごとく、ここにも「不運」の二文字がみられたが、同時に基地航空隊の全滅を招いた遠因のひとつには米軍の来攻期をめぐる判断に大きな差異のあったことがあげられた。 8月 テニアン玉砕 グアム玉砕 10月 米軍レイテ上陸 いよいよ負けまくってきた。 『母と子でみる 南の島の悲劇』より↓ 米軍の本格的な反攻が始まった。  米軍レイテ島上陸  当時フィリピンにいた正規編成の師団は十六師団だけであった、フィリピンのヌシとして君臨してきたが、早くも米軍が反攻して来る、フィリピンか台湾か、来るとすればたぶんレイテだと見られた。 当時フィリピンにいた正規編成の師団は十六師団だけであった、フィリピンのヌシとして君臨してきたが、早くも米軍が反攻して来る、フィリピンか台湾か、来るとすればたぶんレイテだと見られた。レイテ島は四国の半分くらいの島である、東海岸が大軍が上陸するのに適していた、マゼランの世界一周船団が最初に入った湾である(1521)。S18年10月二十聯隊はレイテ島へ渡った、しかしここにも海岸防備陣地も滑走路もなかった。 レイテ戦史を書くといっても、生きて帰った者がいないので、実際にどうだったかを伝える記録がない。特に二十聯隊はない。 『福知山聯隊史』 福知山の第二〇聯隊は早くから、レイテ島に進駐した関係で全兵力が敵の矢表となり文字通りの玉砕であった。

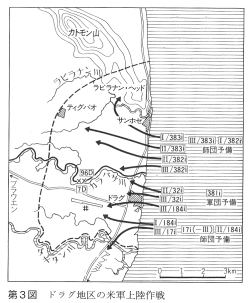

ただ、多少関係があった生存者から聞いて類推するより方法はない。筆者が独立混成旅団の大隊長として比島サンボアンガ半島で激斗の末、武装解除され、昭和二〇年一一月三日、懐かしのレイテ島へ来て、収容所(ストッケード)に収容されて以来、歩二〇関係の生存者を毎日探し歩いたが、勿論将校収容所には一名も姿なく、他にも手がかりがなかった。ただ…  福知山二十聯隊の主力が守備していたのは、レイテ海岸の南側、ドラグという町があるあたりであった。 多くても4、000名の守備兵に対して、上陸軍は2個軍団=4個師団、40、0000名とその十倍であった。(実際はもっと格差があった) 飲まず食わず、陣地は砂浜を掘っただけ武器弾薬も悪い一人が守る所ヘ、ありとあらゆる武器弾薬満載した10人以上の敵兵とM4戦車を乗せた上陸用船艇が1000隻も押し寄せてくれば、どうなるかは、サルでもわかろうというもの。 またも血の雨、涙雨。ご遺族が読まれていれば、申し訳ない表現になるが、肉のミンチ、挽肉の焼肉と散って、何千何万の若者が天へ昇っていった。(どのように死んだか、悲惨としかいいようもありません、そうした本当のところは、ご遺族にはちょっと言えませんね、立派に戦死されましたと言うしかありません。そう生還した兵士たちはよく語った) 『防人の詩』 彼は、レイテ湾の水平線が、なぜか、太い真っ黒な棒のようなものでさえぎられているのに気付いたのだった。それは、ちょうど、たっぷりと墨をふくませた太筆を横一文字に走らせたような真っ黒な線がレイテ湾の沖合……はるか、水平線のあたりにえがかれていたのだった。

藤田軍曹が、いま一度、目をしばたたくようにして、この水平線に描かれた黒い太線を凝視した直後、彼の口唇からは驚きにも似た嘆声が洩れたのだった。それは、まぎれもなく無数の大小艦船群がレイテ湾の沖合を埋め尽くしている光景であった。このとき、彼が、もし、高所展望のきく台地上にでも位置していたら、その眼下には胡麻でもまき散らしたような無数の艦船群を見下ろしたであろうが、高所展望のきかない海岸線からは、この沖合に密集した艦船群を望見したとき、艦と艦、船と船との間にまったくの隙間がみられず、その連なり合った艦、船影はあたかも真っ黒な一本の太い丸太棒を水平線上に浮かせたような光景となって彼の両眼に映じたのだった。 これほどまでの大艦隊は、彼自身もはじめて目にする情景であった。同時に、艦と艦との間に隙間があれば、沖合の艦船隻数をかぞえることもできたが、それらが一本の太い黒線となるまでに密集した艦船列をみせるにおよんで、彼は、隻数の算定もできない……文字通り「無数の艦船とは、このことかツ」と、我を忘れてレイテ湾の沖合の真っ黒な太い線を、ただ凝視しつづけたのだった。 『レイテ戦記』  十月二十日はよく晴れた日だった。海上か明るくなるにつれ、歩哨は朝焼けの水平線が、船でうずまっているのを見た。○六〇〇、レイテ湾口の六隻の戦艦が砲門を開いた。二時間の後、巡洋艦と駆逐艦が湾内深く入って砲撃した。目標は与えられていなかった。サンホセ、ドラグ間三〇キロの、水際から二キロの海岸が一斉に射たれた。

キンケードの第七艦隊は、海戦用の徹甲彈を除き、あらゆる種類の砲弾を豊富に積んでいた。重掩蓋の砲兵陣地やトーチカを爆砕する大型砲弾、人員殺傷用の榴弾、施設炎上用の黄燐弾が無秩序に使われた。一つの砲弾の炸裂に他の砲弾の炸裂が重なり、轟音に切れ目はなかった。 ハルゼーの機動部隊中、最も南にいたデヴィソンの第三八・四機動群から飛び立った艦載機は、主としてカトモン山を目標に銃爆撃を加えた。これはドラグの北八キロで海岸に接し、北西-東南を長軸として横たわる高さ三〇〇メートルほどの孤丘で、九聯隊の一個大隊か拠っていることを、米軍は知っていた。 十六師団の兵士たちはアメリカの艦砲射撃の威力を大体予想していた。「物量」に頼る絨毯砲撃でも、全部やられるわけではないから安心しろ、と参謀に説諭された。彼等は参謀のいうことには、一応首をかしげることにきめていたが、この場合参謀は大体正しく、多くの拠点が生き残った。しかし四時問の轟音の連続に堪えるのは、楽ではなかった。 彼等はヤシの丸大太粘土で固めた砲台か、土台ごと吹き飛ぶのを見た。ヤシの並木が根元から燃え、梢から仕掛花火のように焰を吹き上げるのを見た。隣にいた戦友が全然いなくなり、気がつくと被自身も大腿の肉がそがれていたりした。ある者は胸に手を当てて眠るような恰好で横たわっていた。頬をくだかれ、眼球か枕元に転がっている死体もあった。首がない者もいた。手のない者、足のない者、腸か溢れて出ている者、想像を絶したこわれ方、ねじれ方をした人間の肉体ずそこにあった。 空中には掘り返された土の匂い、火薬の匂いがまじって、異様につんとする匂いが漂っていた。いつもの大言壮語に似ず眼を吊り上げて、ふるえている下士官がいた。両手をだらりと下げて、壕の外へ歩き出す見習士官がいた。土に顔を埋めて泣きじゃくっている補充兵がいた。最もよく訓練された下士官でも、自分の身体がこのまま空中へ飛び上り、ずっとうしろの林の中へ、ふわりと着陸する奇蹟は起らないものかな、というようなことを考えた。 しかし中にはアメリカ兵を射つまでは死ぬものかと思っている下士官もいた。自分が眼を開けていることが出来、時々壕から首を出して、前方の輝く海を眺めることが出来るのに、自分で驚いている補充兵もいた。こういう相違は精神よりは肉体の構造から来た。兵隊の中には神経の鈍い、犯罪的傾向を持った者がいた。石のように冷たい神経と破壊欲が、あくまでも機関銃の狙いを狂わせないこともあった。与えられた務めを果さないと気持の悪い律義なたちの人間も頑強であった。普段はおとなしい奴と思われ、大きな声でものをいわない人間が、不意に大きな声を出して、僚友をはげましたりした。 ドラグの水際陣地には日本の二十聯隊第三大隊の兵上が置き去りにされていた。上陸日に(米)三二連隊第三大隊を押し返した水際陣地は、ドラグの町の北のバナナ林の中に縦横に掘られた連絡壕であった。水際陣地でも「有力な一部の抵抗」を軍から指示された十六師団の兵たちが、米軍上陸間際まで掘り続けたものだった。

大隊長河田信大郎少佐は自分の任務が捨て石であることを理解し、幾分死に急いだ傾向がある。 「おれたちは玉砕すればいいんだ」 敵が上陸を始めた時、初年兵たちは、不意に銃を捨てろと命令されて驚いた。帯剣もはずし、ガソリンを詰めたビール瓶(ずんぐりした形の四分の一リットル瓶である)を一つ右手に持ったままの軽装で、戦車に肉薄攻撃をせよというのである。 艦砲射撃による被害は地域によってまちまちだった。帰還した第九聯隊第二大隊(サマール島防衛)の将校の報告によれば、タクロバン地区ではサンホセ正面八割、パロ正面五割だった。ドラグ地区は一割程度だった。 「むしろこわいのは歩兵が射って来る臼砲と手榴弾銃でした。手榴弾が機関銃のように飛んで来るんですからね」と第三大隊生き残りの、京都市の西川政雄軍曹はいう。 「彈はちょうど横なぐりの土砂降りの雨みたいにやって来ました。しかしその中を『重機、前へ』の声で、機関銃中隊の連中が私の肩を踏んで出て行きましたからね。どうして前進出来たのか、ちょっとわかりません」 壕は大抵は灌木の繁みのうしろに掘ってあるのだが、なま木が見る見るうちに葉をもがれ枝を飛ばされて、とけるようになくなって行く様を、西川軍曹は見ている。 壕は蜘蛛の巣形に縦横に掘ってあった。さらに横穴も掘ってあったので、その中へもぐってしまえば上からは見えない。軍曹のいた壕は、いつの間にか米軍の第一線の後方に取り残されていた。   重機=重機関銃は7.7ミリ弾で、こんなもので何とかなるような相手ではない。沖にはこんな戦艦↑が6隻もいて、みな真珠湾で大破した艦を修復したもの、「真珠湾のお返しだ」とばかりに、14-16インチ主砲をガンガン撃ちまくってくる。どんな砲でもそうだが、ガンガン撃ち続けると砲身が真っ赤に焼けてくる、それを消火ポンプで海水をかけて冷やしながら、撃ち続けた、という、敵もやるものである。ロシア海軍に水冷砲があったが、アレだ。原始的水冷砲。 こんなものすごい強力な巨砲でガンガンと撃たれたら、どうにもたまらない。海沿いの砂浜は陣地にならない。敵戦艦の分厚い装甲鋼鈑をぶち抜く砲弾である、砂や椰子や粘土の陣地で防げるワケがない。ここは捨てて背後の山に頑丈な洞窟を何百と掘って籠もりモノノフの意地を見せる以外の道はない。しかしその戦法は聯隊では選択はできないし、それでもわずかに長く抵抗できる程度のことで、勝ち目はまったくない。M4戦車に竹槍障害物は無効、火炎瓶が有効かの答えを得ることができないが、「アンパン」程度の火薬では無効。対戦車壕はブルドーザーですぐ埋められる。 海岸は300隻の上陸用船艇で埋められた、日露戦争時代から進化することがなかった低国陸軍だから、どうにもなるようなことではなかった。ものすごい物量と合理的かつ巨大な技術力を、兵士はあきれて見ていることくらいであった。  『防人の詩』 江村上等兵を驚かせたのに、眼前百メートル余の波打ち際から、跡かたもなくなった榔子林内にかけて、異形の家屋が何戸も建てられていたことであった。この家屋は、ちょうど内地の二階建てほどの高さを持ち、それが鉄材でつくられたことを示す鈍い鋼鉄製特有の反射光をたたえていた。彼は、米軍の戦艦や重巡洋艦隊がすさまじい海辺への斉射を集中している間に、なぜ、鋼鉄製の不気味な二階建てが、ずらりと波打ち際に急造されたのか……文字通り、自分の頬をつねりたくなるほどの限前の情景の急変に、ただ目をしばたたくのみであった。

だが、次の瞬間、波打ち際に立ち並んでいた何十戸もの二階建ては、突然、前方に向けて動きはじめた。その瞬間、彼はこの異形の建物が戦車であることを知った。戦車といえば、彼らの知っている日本軍の戦車はキャタピラの幅も二十センチほどのものでしかなかった。だが、いま、眼前にする米軍のM4型戦車は一メートル幅もあろうかという巨大なキャタピラを砂浜に埋め、見上げるような車体と、その上部の砲身が不気味なばかりに江村上等兵たちの掩蓋壕に向けられていた。彼らは、ゆっくりと低速にて日本軍の陣前三十メートルの地点にまで近づくや、そこで全車が停止した。そして、これらM4型戦車隊の車列から、さらに異形の車両が進み出るや、この車両は対戦車壕のくぼ地を前に、なにか畳二畳ほどもの巨大な鉄板を垂直に立てるや海辺部の土砂をまるで押し流すように壕内に入れ、数回の作業を反復するうちに、深さ七メートルもの対戦車壕を完全に埋め尽くしたのだった。 「日本軍が四ヵ月もかかり掘削した対戦車壕をわずか十二、三分のうちに埋めてしまうとは……」 このドラグ海辺正面に上陸を開始したのはJ・ホッジ少将麾下の第二十四軍団の二個師団-すなわちA・アーノルド少将指揮下の第七師団とJ・ブラドレー少将指揮下の第九十六師団、計五万一千余の大兵力であった。この大部隊を水際の陣地に拠って阻止せんとした河田大隊長指揮下の第三大隊は、水際陣地への増派をみていた野砲兵第二十二連隊第一中隊の兵力などを含めても、その総兵力は一千六百余名にしか過ぎなかった。そこにみる彼我戦力の差異は異常なまでの隔絶を示し、加えて、河田大隊の水際掩蓋壕陣地は未明からの四時間余におよぶ戦艦主砲と重巡洋艦隊の間断なき集中斉射の下に、すでに七割に達する破壊と、同じく、半数以上にものぼる兵員の損粍を示していた。

しかも、進攻部隊の上空には上陸作戦支援のグラマン戦闘機編隊が超低空にて旋回を続け、彼らは眼下にした日本軍水際陣地内のわずかな兵士の動きにも徹底した銃撃を試みるべく、執拗な旋回を続けていた。当然のことながら、米軍の上陸部隊は、ほとんど抵抗をうけることなく、ドラグ正面の海岸線と、その北方六キロの海岸線にあった南サンホセ間の砂浜に陸続と揚陸をみせはじめ、先遣隊の一部は戦車の護衛下に河田大隊の水際陣地掩蓋壕内の掃討に着手しようとしていた。  かつてホリタにあった歩兵20聯隊の慰霊碑(地蔵像)。撤去されたとおもわれる。 20聯隊の慰霊碑といっても、これしかないのだろうか。 いや、これも撤去されているとか、日本兵、まして16師団、現地人にとってはまったくありがたいものではないよう… 日本では英霊と呼ばれるが、それは国内だけで純粋培養された我国の神話上の話であり、一歩国境を出れば、どの地でも匪賊か殺人強盗極悪集団くらいに見られているものであろうか。 痛い!痛いものこそ芸術だ、とかそんな格言があったかどうか、痛いものこそ真実の戦史かも知れない。ホリタはドラグより西ヘ10キロばかりのところにある町。 『レイテ戦記』 小川伍長はすっかり変った米軍の装備にショックを受けていた。バターンで見た米兵は、平らな鉄兜をだらしなく斜めにかぶった怠け者の植民地兵だった。あれから三年、自分の方はちっとも変ってないのに、相手は体つきもがっしりして、ひと廻り大きくなったように見えた。こりゃやられたな、おれはとうとう二十五の若さで、ここでお陀仏か、と彼は思った。

フィリピンは武装ゲリラの強い国である、マゼランを殺したことで知られている。レイテ島は特に強いという。何百年も外国の支配を受けているので独立系ゲリラはプロであるし、アメリカ同様にダレでも武器を持つことができる国である、どこかのメデタイ属国民とは根本的に違う、この島でバンザイバンザイしたらアカンよ。英霊碑はもとより慰霊碑も大きな物はダメか、小さな地蔵像にしても撤去される、どのように思われている存在かがよくわかる、全世界を敵にまわす、とはこういうことである…ワレラの若者達が何千と無念に死んだ地である、その骨も拾おうともしないクソは別としても、拾いに行っても、しかしその鎮魂碑も建ててやることもできない、現地人の事を思えば、それもヤムを得ない、戦後フィリピンに残留した日本人孤児(父が日本兵)はハポンと呼ばれフィリピン国籍を得ることもできなかった。ワレラはいかにケガレ忌み嫌われたアンタッチアブルな存在であるかを今更ながら知るのである。島国根性を持って他の文化との交流を絶ち孤立して、ワシラの国は神国、最高だと勝手に思い込んでいた、見聞狭く一つしかない世界だからそれは最高と決まっている。しかしそれは自己満足の幻想、自己催眠による自己陶酔でしかなかろう。世界は広く驚きに満ちている。日本ども“へ”とも見ていないところだらけである。 ここと絶えず戦闘を繰り返しながら、さらにこの戦力格差ありすぎの米正規軍であった。鎧袖一触、米軍のヨロイのソデがちょっと触れただけだが、アッというまに蹴散らされてしまった。ヤーマトダマシにテーキはない、は大ウソで、完敗であった。 福知山二十聯隊の水際での聯隊としての戦いは10日間ほどで終わった。いつ二十聯隊旗が焼かれたのか記録がないが、三十三聯隊は米軍上陸4日にして軍旗奉焼、連隊長戦死しているので、このあたりでなかったかと思われる。その後は生き残った動ける残兵による切り込みだけであった。たった10日間か、ふがいない聯隊だという人もあるという。しかし砂の陣地で戦艦6隻の主砲砲弾と10倍以上の敵兵に10日間、その人は耐えられるのであろうか。二十聯隊はバターン同様に軍の稚拙な作戦に従って戦い死んでいった。それなら軍だけが悪いのかといえば、それだけではあるまい、軍だけが悪いのなら、ここで取り上げる必要はない。そんなものにバンザイバンザイしたものも責任は問われよう、戦争はワレラ自己陶酔者も共有する責任として考えていかねばならない問題である。 『レイテ戦記』 日本の第十六師団の作戦的抵抗は終った。師団は一、五○○以上の兵力を温存して、西方山地に入った。以来次第に集結して来る残兵が多く、その兵力は三、〇〇〇に上ったと米軍は推定している。すでに兵器と戦意を失った負傷兵であるが、ブラウエン西北から、ハ口西南に到る二〇キロの脊梁山脈の東斜面に散開して、米討伐隊と交戦しつつ減少して行った。十一月三日、米軍の組織的な攻撃を受け、第三十五軍との通信が杜絶した。

十二月五日、残存兵力を糾合して大本営のブラウエン奪回作戦に参加したのは約五○○、実際斬込んだ時は一五〇であった。 十六師団の戦闘振りは、友近軍参謀長はじめ多くの上級兵団の不満を買った。水際陣地よりの早期後退、カトモン山の放棄は、航空作戦実施中の南方総軍をがっかりさせた。三十一日付電報で、ペリリュー島の敢闘を引用しつつ、方面軍の作戦指導を非難しているくらいである。カトモン山は、米軍に迂回された以上、作戦上重要性は皆無だったのだが、宣伝的価値があったのである。 この後、西海岸オルモックに上陸した増援部隊が見た十六師団の兵士は、いずれも脊梁山脈越えに逃げて来た丸腰の敗残兵であったため、弱兵のような先入観が支配的である。師団長牧野四郎中将以下高級将校はみな戦死していて、その戦闘状況を伝える者がいない。 しかしこれまでに引用した米軍側記録にある通り、恐らく師団の現有兵力で可能な限りの抵抗を行なったことは認められるであろう。米軍の記録にも多少の誇張はあって、額面通り受け取ることは出来ないにしても、ブリ飛行場、タボンタボン、キリン、ダガミの諸拠点において、打ち破られた軍隊としては、十二分の戦いをしているということが出来よう。 私か煩雑を恐れず米側の記録を忠実に写したのに、幾分でもその名誉を救い、絶望的な戦いを戦いつつ死んだ兵士の霊を慰めるためである。 師団、聯隊としての組織的な戦闘力を失うと、それは皆が戦死したと見做されるものか、生き残り兵が仮に後方の自軍の物資集積所などにたどりつけても、食糧弾薬など何も分けてはくれない、ユウレイにはやらないよ、ということのようで、自軍からも見放される、仮に分けてやりたいと思ったとしても、それだけの物資は日本軍にはなかった。郷土の若者達は武運に見放され身方にも捨てられて絶望的な悲運の戦いに、吹き飛ばされたり、多くは飢えて死んでいった。兵士や国民が飢え死にするなどは、戦争するほどの能力はない国や軍だということである。軍医でも同じで、大江選手の実兄である泰臣軍医中尉の場合は 『防人の詩』 大江泰臣軍医中尉は、その後も在比の第十六師団主力とともに行動していたが、米軍のレイテ島への反攻とともに第四野戦病院二半部の軍医将校として戦闘救護に挺身し、やがて、師団命令にいうオルモックヘの行軍と、さらには、オルモックからの反転、再度の脊梁山脈を踏破する隊列のなかにて、ついに落伍し果てた-との報告を最期に、彼はレイテ島脊梁山脈の大密林内にて、その消息を断ったのだった。

オルモックはレイテ島の西海岸にある港で、日本軍の補給基地であった。ここまで医薬品や食糧などもらいに行ったのだが、何もくれない。仕方なく引き返す道中の山中で飢え死にされた、という。メシを喰わずに戦え、ガソリンなしで車を動かせ、タマなしで戦え、書いていくのもアホらしいムチャクチャ作戦であり、戦えるワケもなく、多くの将兵がフィリピンに倒れた。 レイテ島脊梁山脈を横断する山道は白骨街道と呼ばれていた。 『防人の詩』 「白骨街道」-敗走の記録

神谷保孝大佐の直率する歩兵第九連隊は、第十六師団諸隊のなかでも最後尾の殿軍としてレイテ島の脊梁山脈を踏破し終えたが、同連隊よりも五日前--同じ脊梁山脈にわけ入っていた師団主力の行動をめぐって、歩兵第二十連隊第三大隊付行李班の一兵士、田中二郎一等兵は- 「二十年一月十日、私たち第十六師団の将兵に対して、ロビ山中での集結を終え、脊梁山脈を山越えしてオルモックを目指しての転進命令が出ました。それまでの私たちは、十二月上旬に決行されたブラウエン飛行場への突入攻撃と、その飛行場の占拠後に猛烈な米軍の反撃にあって飛行場からの脱出、それも身ひとつの脱出を果たし、この脱出後は二十名か三十名前後のものが一隊となって、それぞれの小集団がブラウエン西方の山奥の谷間に潜んでいたのでした。この間、隊と隊の間で連絡はとっておりましたが、なにしろ食べるものがなく、私たちは着のみ着のまま、軍服とは名のみで、全身は垢に汚れ、骨と皮ばかり、ただ、目だけをギョロつかせ、顔色は土色となったままの日をおくっていたのでした。このような部隊に対して、師団の命令で撤退が指示され、しかも目的とするオルモックに着けば、日本軍が集結しており、武器も弾薬も糧秣もたくさんある。なんの心配もないということでした」 「元気な者でも餓死の一歩手前といった兵士たちばかりでした。長い間の戦闘で、だれもが身も心も疲れ果てておりましたが、生きる唯一の道は脊梁山脈の険阻な山岳路を越える以外にはない……といわれました。私たちは、生きるために、山越えの行軍に移ったのでした。だが、この山路は、だれ言うともかく名付けられた『白骨街道』という死の小径でした。恐ろしく険しい山越えは、昼間でも薄暗い密林のなかをよろめき、つまずき、転びながらの行軍となりました。隊列は三名か四名が、思い思いに一団となって、まるで這うようにして進むのです。行軍の二日目に、はやくも一人の戦友が歩けなくなりました。彼は 『田中ッ、死のうよ……』と私に呼びかけるのです。私は『もう少しだけ、頑張れ。友軍のいるところは近いんだツ』と励ましました。しかし、彼は、間もなく手榴弾を下腹に抱くようにして自決しました。そんな行軍が三日目を迎え、さらに四日目をかぞえるにつれて、山路沿いに餓死した兵隊の姿が目につくようになりました。その上うな遺体は日を追うごとに増えてくるのです。私は、それらの戦友に『先に行って待っていてくれ。いずれ私も行くから……』と、ただ黙礼をするだけで行軍を続けなければなりませんでした。 カンギポット山海軍は 比島沖海戦がある、「世界最強の帝国大海軍が勝った勝った大勝利」と大本営は言っても、航空戦力を失った海軍なので、勝てるワケはない、連合艦隊は何もせず浮かんでいるだけでも月7万トンもの油を喰った、出撃すれば、一方的に沈められるばかりで戦果がない、時代遅れ艦隊は何ともいよいよ無用の長物化していくが、ここでは割愛して、二十聯隊敗残兵たちのその後を見ておきたい。 朝日テレビによれば、 【南極観測隊】洋上の慰霊祭 レイテ沖海戦の犠牲者を悼む[2022/11/15 20:00] 今日は甲板で「レイテ沖洋上慰霊祭」が行われ、自衛隊員およそ150人と観測隊員58人が参加しました。「レイテ沖海戦」で犠牲になった人たちを慰霊するもので、周辺の海域を通過する際に必ず行われる海上自衛隊の行事だそうです。 強敵と知って、あとからの遂次戦力投入の愚策となり、小出し戦力の敗北が重なっていった。 『レイテ戦記』 大本営では、さしあたり、すでに上海を出港していた第一師団(東京)、中部ルソン防備の二十六師団(名古屋)、満州の公主嶺で訓練した最新式装備を備えた六十八旅団を決戦部隊として、十四方面軍の戦闘序列に入れていた。輸送船はフィリピン水域にはなかったが、第一師団が乗って来る四隻の輸送船で、とんぼ返り輸送を行えばよいというのである。こうして日本軍は一挙に圧倒的な優勢を獲得すべき決戦場に、効果のない増援を小出しに行なって、自ら消耗戦にはまり込むという、最も初歩的な誤りを冒すことになる。

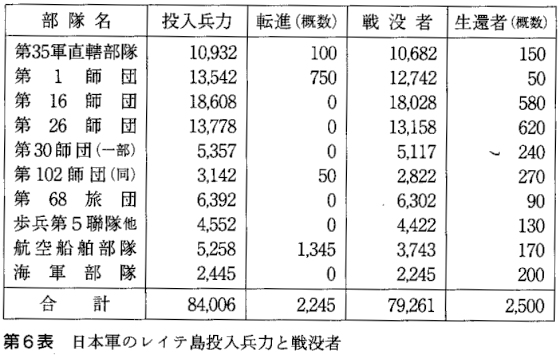

その輸送が難しい。輸送船の墓場といわれた魔のバシー海峡(台湾とフィリピンの間の海峡)は米潜水艦の跳梁盛んで、ここで待ち伏せている。通る船は次々と沈められる。この海峡を渡らなければ戦力の輸送はできないが、無事通過できるものは20%ほどであった、5隻行っても4隻は沈められた。封鎖されているような海峡で、幸運に何とか兵員だけでも無事送れたら上等で、武器も弾薬食糧もない兵士では増援にも何にもならない。レイテには第16師団、第102師団、第30師団、第26師団、第1師団、第68旅団の84,006名が送られ、戦死 79,261名という。約2ヶ月の戦闘でレイテ島の日本軍は敗北し、大半の将兵が戦死する結果となったが、死者の多くは餓死という。  軍としての戦いは終わっていて、あちこちの日本軍敗残兵がしばらく、レイテ島西海岸にあるカンギポット山に籠もっていた。カンギポットへ集結すれば、連合艦隊が助けにきてくれて、ガダルカナルのように、全員台湾へ護送してくれるというウワサであった。 ここが最後の拠点であったが、何の補給もなかった。できるだけ分散して一挙に掃討されないようにした。船や筏で若干は隣のセブ島へ転進した者もあったという。米軍は遠くから長距離砲を定期的に打ち込んだ、武装ゲリラや自警団が攻撃してきた。1万程度の残兵がカンギポット周辺で死に絶えた。ここが福知山二十聯隊終焉の地である。 害がなければフィリピン人は困らない、退治にでかけて自分がケガでもするのもつまらん、山にいても問題としなかったため、終戦まで、わずかは生きていたともいう。 レイテ戦の終了は19年のMay 8とされ、奇しくもナチス降伏の日である。 『レイテ戦記』より↓(厚生省復員局発表のもの)  「生還者」というのは俘虜、というかケガや病気で人事不省となり、倒れていたところを米軍に救助されたというもの、気を失って倒れていた、気が付けばそこは米軍の病院だったという人が主である。海軍はこんな数字でなく1万人くらいになるという。 16師団全体で生還者の概数580名、付近の島に派遣されていたりして、レイテ戦に加わらなかった部隊もあり、そうして終戦まで籠もっていた者も含まれていようかと思われる。しかしこのデーターでも福知山二十聯隊の生還者数はわからない。 今の福知山駐屯地にある、歩兵二十聯隊記念碑には、次のように刻まれている 昭和十九年十月十八日フイリッピン奪還を企図する敵軍は優勢な艦隊及び航空機を伴いレイテ島に総反攻の火ぶたを切り其の矢面に立った聯隊は死力を尽してよく奮戦激斗その大半は散華し残る将兵は更に奥地深く立てこもり抗戦を続けたが糧食弾薬も尽き遂に同年十一月十二日聯隊長代理以下全員自決し果てた。

かくして六十年の歴史をもち勇名を天下にとどろかせたこの聯隊も遂にレイテ島に軍旗と共に玉砕したのである。 神風特攻・敷島隊 低国陸海軍やそのバック勢力は全世界を敵として滅びたが、その戦争の第一線に立つこととなり、己の命を捧げて戦い戦闘の犠牲となった若者たちは、また別の話で、一部同化した者もあったとしても、腐敗し卑怯な軍中枢とは分けてみなければならない。 低国陸海軍やそのバック勢力は全世界を敵として滅びたが、その戦争の第一線に立つこととなり、己の命を捧げて戦い戦闘の犠牲となった若者たちは、また別の話で、一部同化した者もあったとしても、腐敗し卑怯な軍中枢とは分けてみなければならない。切り込み、戦車肉攻とかそのほか、たいした戦果も挙げられない、やってもダメな、鉄の砲火の前にさらに死体の山をつくるのみの肉攻特攻戦術に一応は「志願」させる形をとり、自軍兵士を大量に無駄死にさせるなどは許されない愚劣な戦法で、人の命を命とも思わない低国のもう一つの暗黒部であるが、これも別の話としなければならない。 しかし一時は、そうした低国軍国主義者と同列同様のクソと思われて、遺族はつらい思いをされたと聞くが、彼らは人道に背いたわけではなく、戦闘行為として立派に戦った兵士であり、救いようもない低国やその上級軍人や政治屋レベルとは違う、分けて見なければらない存在である。 マリアナ沖海戦で、海軍は機動部隊を失い、正規な戦争もできなくなり、負けが込んでいた。そこで、誰言うとなく、これしかない、これ以外にどんな戦術がある、何と非難されようが、今ほかに手がない、陸軍でいう切り込みをやろう、となったようである。 ここ海軍二〇一航空隊には26機の零戦と23名のパイロットしかいなかった。それはレイテ戦の時期から始まった。 何もそこまでせえても…、と思う、褒められたような戦争でもない一大事に巻き込まれて、よく戦ってくれた。もう手を上げてくれ、死に急いでくれるな、死んではどうにもならん、と。 『防人の詩』 二十五日以降、連日のように単機、あるいは二、三機の味方機の小編隊が相次いでレイテ湾の方向突入して行く機影に、言いようのない惜別の念を抑えることができなかった。

カミカゼの最初の隊、敷島隊の谷「それは、生還を期さない特攻隊の突入機であった。彼らは夕刻の薄暮攻撃に向かうときなど、味方識別の 小さな電光を我々の布陣するタフトの上空にて三回ずつ点滅してはレイテ湾の方向に一直線に突っ込んで行った。夕闇の空に点滅する識別電光のカチカチと光る 情景は、それを見上げる我々に、機上の搭乗員が最後の『サヨナラ』を告げているかのように映じ、思わず両眼にうっすらとにじんでくる涙のなかに、その機影を見送ったのだった」 この安岡衛生伍長らが、サマール島東海岸タフトの上空を飛び去る機影を涙で見送った-という単機、あるいは数機の日本機小編隊は、彼の言うごとく、そのいずれもがルソン島を発進したレイテ湾突入特攻機であった。 この特攻作戦は、レイテ湾への栗田艦隊の突入日となった十月二十五日に「敷島隊」「朝日隊」 「菊水隊」などの爆装零戦隊第一陣がレイテ湾東方洋上の米艦隊を急襲し、米空母「セイント・ロー」を撃沈したのをはじめ、同じく空母「スワニー」「サンティ」の二艦に激突、中破の損傷を与え、さらに翌二十六日にも前日の損傷艦「スワニー」に「大和隊」の特攻機が突っ込み、同空母は搭載艦載機の誘爆から大火災を発生する深傷を負り惨状に見舞われていた。 そして、このような特攻作戦は翌二十七日にも「義烈隊」「純忠隊」「忠勇隊」「誠忠隊」の特攻十二機、直掩機十八機、計三十機の強襲出撃となって続行され、さらに二十八日、二十九日と相次ぐ特攻機の突入がレイテ湾東方洋上の米艦隊に大型空母「フランクリン」の大破炎上、同じく「イントレピット」の中破、「ベローウッド」の炎上という損害をもたらしていた。   よく知られた2枚の写真。下の写真、こちらを向いている特攻隊員の左から4人目が谷暢夫氏、アンパンマンの愛称があったとか。舞鶴中学校から予科練(海軍飛行予科練習生・海軍土浦航空隊)に入隊(S13年入隊の甲飛10期生)。予科練出のゼロ戦乗り。軍歌・若鷲の歌「若い血潮の 予科練の 七つボタンは 桜に錨 今日も飛ぶ飛ぶ 霞ヶ浦にゃ でっかい希望の 雲が湧く」。ワタシらが子供の時でも歌われていて、当時の少年ですらもあこがれて、ボクもゼロ戦に乗りたいと本気で思ったものだった。 写真はS19年10月21日早朝、出撃前の水盃の様子、敷島隊は3度出撃している、目標とする敵艦(空母だけ)はすぐに見つかるものではない、基地からの距離がありすぎる、行って帰るだけでも大変。悪天候もあるし、限界に近い重い爆弾を抱いていて燃料にも限りがある、楽なことではない。日本の偵察機の報告に基づいて、ここあたりに敵空母がいるとして、出撃するのだが、その偵察機の性能が悪すぎる(台湾沖で敵空母11隻轟沈の大誤報もあった)、最初は空母を発見できず帰ってきた。帰ってきたといっても燃料を使い果たして当基地までは帰ってこれなかった。次(10/23)は悪天候で引き返した。高度2000メートルから空母甲板に突っ込むので、それ以上の視界がなければできない、悪天候には敵わない。 この写真はたぶん最初の出撃の様子かと思われる。(同時に映画撮影もされていて、あるいは宣伝用のヤラセもあるのかも) 場所はルソン島マニラの北方100キロばかりの所にあるマバラカット基地で、レイテまでは1000キロもある、零戦でも3時間かかる。基地の建物はすでに米軍の空襲でたいていは破壊され、草原に滑走路ばかりがある。それも大穴をあけられぱなしだが、整備員が出てすぐに埋めていた。(慎重にそうしたものは写されてはいない) 零戦がいる航空基地なら、敵のグラマンくらい撃ち落とせよ、と思うが、米軍の航空機や搭乗員はもうすでに大幅に進化していて、ヘタすれば自分が撃ち落とされるので、それも簡単にはできない。相手は自動車やトラックターなどは当り前の国、当方は馬や牛や人力の国、当然ながら機械力は競争にならない差があった。そういうどうにもこうにも進退窮まった、敗色濃厚な飛行場の一角である。 はっきり言えば、手を上げる時になったのである。政治家はこの時にそう判断して停戦交渉に入るべきだったが、そんな判断のできた者はいない。今もいないのではなかろうか。 『レイテ戦記』 想像を絶する精神的苦痛と動揺を乗り越えて目標に達した人間が、われわれの中にいたのである。これは当時の指導者の愚劣と腐敗とはなんの関係もないことである。今日では全く消滅してしまった強い意志が、あの荒廃の中から生れる余地があったことが、われわれの希望でなければならない。

戦闘機乗り、潜水艦乗り、戦車乗りは、どの国の軍隊もだいたい女は加えていない。一番危険な任務だからである。(低国の場合は参政権すらないから、兵役の義務はない)、いずれもそのうち遅かれ早かれ死ぬと覚悟がいるが、特攻隊はそれ以上の危険度レベルで、初めから100%死の任務であった。これは外道の戦法で、命じた者も死を覚悟しての命令であった(はずのもの。戦後に自刃した幹部もあった)。実際は口ばかりで、誰も何の責任もとらない低国ではあった、ムリやり取らされたのは下級幹部ばかりで、兵隊などはムシケラのネウチもなかった、今もそんな国ではある、一度クソどもが上級機関を手中にすれば、あとは全部クソばかりが出世した、どっちを見ても出口なき絶望の低国軍隊であった。そうした閉塞状況は今も続いている、ダレも責任を取らず、巨悪が大手を振ってのし歩き、罰せられることもない、社会のまともな機能が停止し社会正義が失われ、あの人もこの人も人として生きていないなかで、一人操縦桿を握りしめ、確実に体当たりした者が、ワレラの中にあったことは記憶に留めておきたい。大クソどもに対する立派すぎた反定立者がいたのである、これはワレラの国の希望でなければなるまい、と大岡氏は言う。そう言われると直近のある事件を思い起こしてしまうが、本当はやらねばならない者どもがせんとあかんことであるのに、何もせずソンタクばかり、彼は仕方なく自らが銃を放つ、殺意まであったかは知らないが、彼は最低でも国民栄誉賞ものだとささやかれ、減刑嘆願や支援金がかなり集まるという。よくやった、TVの臨時ニュースを見ながら、こういう時代ではこんな男もいるのだ、本当に罰せられるべきは、彼ではなく他にあると、ひそかに見た人もまた多いという。暴力行為や命を奪う行為を煽るわけではないが、それなら他にどんな手があるであろう、正義が機能しない絶望社会、死しか残されていないなかで、どうせ死ぬのなら、大仕事(10人殺して、戦車1輌壊して、空母1隻沈めて)をして死のうと、それしかないのかも知れないというのが日本社会の危機が抱える一つの重い側面であろうか。 敵に当たって問題解決になるのか、巨悪を倒して問題は終わるのか、そう簡単ではないが、こうした問題にも上のバカどもは何にもならないどころか害になるだけ、下級の兵隊だけが頼り、下級兵士は一般の市民であり、まじめに仕事してくれる市民にこそ希望があるのかも知れない、そのおもいを大事にしないようでなことでは国は滅ぶようである。 そのように戦い死んでいった兵士は特攻隊員だけではない、賛美し見倣えとは言わないが、我国を焦土へと導いたつまらぬ物を有り難がっているどこかの町あたりには不似合いな若者も本当にいたのである。(海軍の赤レンガなどを保存したい活用したいと思う人は、戦争はコワイもの、それも知らずに始めた愚かな完敗の戦史を忘れないような基本認識のある、もしかして正気の者なれば、自分のカネでやって下さい。自分は一銭も出さずに公金でまるかがえしろはおかしいでしょ) 暢夫氏は、中舞鶴の真宗本願寺派文英山明教寺の息子さんで、時が時でなければ、このお寺の住職をされていたのでなかろうか、そんな風に願ってご両親が名付けられた名のように思われる。暢夫氏の実弟にあたられる方(名をヒデオさんだったか、失念)がワタシが青年団にいたころ、市教委社会教育課の課長や部長をしておられた。引揚関係の仕事も懸命になってやっておられた。しかし御実兄の話はうかがったことはない。  昭19年10月25日午前10時53分、サーマル島沖。敷島隊の攻撃を受けて炎上する護衛空母セント・ロー。空母は火薬庫でもあるので、それらが誘爆を起こし、やがて沈没した。 『レイテ戦記』 ○九一〇栗田艦隊が反転したので、討ちもらされた護送空母群五は艦首を風上に向けて艦上機を収容しはしめたところであった。

相手はすべて空母(商船改造の護衛空母)である。戦闘経過は書によっていろいろ、正確には確認できないが、セント・ローへ突っ込んだ二番機が谷機だという。直掩機報告、米軍記録によるが、どこまで正確かはわからない。日本機は海上すれすれに飛んできたので、レーダーに映らなかった。そして不意に五、〇〇〇フィートに上昇してから、突込んで来た。迎撃機を発進させる暇がなかった。 一機は旗艦「キトカン・ベイ」の艦尾を飛び越してから、急に上昇反転した。艦橋をはずし、右舷舷側に接触して海に落ち、そこで爆発した。甲板に多くの死傷者が出た。 「ファンショウ・ベイ」も二機にねらわれたが、運よく射落すことか出来た。「ホワイト・プレーンズ」に向った他の二機は、四〇ミリ高角機関銃火を冒して一五○メートルの高さから急降下してきた。そのうち一機が煙を曵きながら反転し、「セイント・ロー」に激突した。 この時「セイント・ロー」は二時間の戦いに疲れた水兵にコーヒーを飲む余裕を与えるために、減速していた。特攻機は飛行甲板を貫いて爆発した。格納甲板にあった七個の魚雷と爆弾が引火爆発した。飛行甲板にあった飛行機が数百フィート吹き上げられ、火は艦尾まで燃えひろかった。一一一五「セイント・ロー」は沈んだ。 別の一機に艦隊の周囲を一周して獲物を選んでいるようだった。やがて「ホワイト・プレーンズ」目掛けて突込んで来た。曳光弾かその機体に入るのがはっきり見えたが、機はまだ突込んできた。艦尾五、六〇〇メートル手前で回転し、飛行甲板をかすめて水面に達する前に爆発した。機体と操縦士の肢体か破片となって、甲板に散りかかった。一一人が負傷した。 これが「敷島隊」の特攻機五、直掩零戦一の行動である。直掩機三は一二二〇セブ飛行場に不時着した。西沢広義兵曹長は興奮していた。戦果はマニラの第一航空艦隊司令部に次のように報告された。 「神風特別攻撃隊敷島隊は一〇四五スルアン島の北東三〇浬にて空母四を基幹とする敵機動部隊に対し奇襲に成功、空母一に二機命中撃沈確実、空母一に一機命中大火災、巡洋艦一に一機命中轟沈」 二機連続命中は直掩機の誤認、巡洋艦とは「ホワイト・プレーンズ」のことらしい。轟沈は誇張であるが、それでもこの日の栗田艦隊水雷戦隊の戦果報告と比べれば、控え目なものである。特攻の効果について、実行を命じた大西中将自身確信を持っていなかった。今後の作戦に影響するので、正確に報告するよう、特に指示されていたのである。 特攻操縦士が最後の瞬間まで、操縦桿を離さず突入方向を保つことが出来るかどうか、人間の能力の限界について、疑問が残っていた。機もろとも突入するのであるから、命中率は高くなるが、航空機の翼が加速度を抑制する。それだけ爆彈の威力を減少させるので、一機が飛行甲板を破壊した跡に、続く機が突入しなければ、装甲艦を撃沈することは出来ない、と予想されていた。 西沢兵曹長の報告は、これら特攻機に対する技術的な問題がすべて解決されたとするものである。米側の記録によれば、二機が同じ個所に命中した例はこの後もまったくない。また七、〇〇〇トンの護送空母「セイント・ロー」と正規空母とを見誤ったのは、この時期に一般的な希望的な誤認であった。 しかし二つの特攻隊の瞬間的な攻撃が、一航艦の二日間の編隊攻撃、栗田艦隊の二時間の砲撃が成し遂げた以上の戦果を挙げたのは事実である。元来神風特攻は捷号作戦に関連した緊急措置として採用されたものだが、この戦果によって、以来正規な艦船攻撃法として固定する。二十年一月八日、大本営と戦争指導会議は全機特攻を決定する。 積んでいる爆弾が250キロ爆弾、機銃などの装備を外さないと、これ以上は難しい。250キロ爆弾の威力は、駆逐艦すら沈められないほどのものでしかない。速力がつくと爆発威力が高まるが、ゼロ戦とくっついているので、それも難しい、同じ箇所に2機が体当たりできれば、沈められるというが、そうしたことは無理中の無理の話である。目標は空母のみ、ほかの艦船は狙わない。海上に出たら20メートルまで高度を下げてレーダーをかわす、狙い定めて最終攻撃体制に入れば、いったん2000メートルまで急上昇し、そこから急降下し、爆弾に猛スピードをつけてぶつかる。飛行甲板にはエレベーターがある、そこを狙え、相手の爆弾や魚雷が具合よく誘爆を起こしてくれれば、空母はマップタツになって沈む、かも、という話である。 わずか7000トンの護衛空母でも、2機が当たり、誘爆を起こしてくれて、ようやく沈む、といった威力でしかない。 しかし、それでも栗田艦隊の砲撃戦果を上回っていた。相手がこうした戦法を知らず、搭乗員のウデがいいうちなら、同様の戦果が期待できたとしても、相手もアホやないので、対応法をすぐ学ぶ、搭乗員を育てるにも時間がかかり、航空機の性能も相手機を下回るようになってくると、もう最初ほどの成果はなくなり、特攻も割に合わないものとなっていった。後になれば、特攻機の命中率は8%ほどに下がった、10機行って1機が命中できれば上等になっていく。7000トンの護衛空母1隻を沈めるためにも、20以上の航空機と若い命を必要とするようになっていく。出撃すれば、それが最後で、二度とは戻らないために、日本の国力では、そのあとの補給は困難になっていった。 戦争とは不条理なもので、人を殺すことが罪にならない、殺せば殺すほど英雄であるという、発達した人間文化とは相容れない野蛮な神話時代の残り物であるが、さらにアトサキも考えず、自国も他国も周囲も何も見ない、道理も正義も平和もない無謀で愚かな戦争が自ずから行き着いた悲惨な結末である。 『レイテ戦記』 栗田中将の率いる本隊は「大和」以外戦艦四、重巡一○、軽巡二、駆逐艦一五から成る大艦隊で、空母を欠いているとはいえ、これは第二次大戦中、大平洋に現われた最強の水上部隊であった。

これでレイテ湾に上陸する米軍を粉砕する計画となっていた艦隊である。この特攻戦果で一時的な作戦であったはずのものが、以後は拡大され正式な戦法となっていった。 これ以後特攻隊はふえ続けて、特攻戦死者は、「(公財)特攻隊戦没者慰霊顕彰会」によると、海軍2531名、陸軍1417名、計3948名にのぼるという。 これだけの若者が、彼らは低国軍人の爲にではなく、自らが愛した故郷と故国のために、自らが愛した身近な人々の為にと願い、そう信じ思いぶつかりに行き、二度と帰ってこなかった。そのあとに残された者としては、彼らの犠牲をどう見ればいいであろう。 たいした意味もない戦争を仕掛けて、若い命が粗末に散った。救いようもなく腐敗した神州日本上層部には、神頼みしかもう何もなかった、しかし神風が吹くことはなかった。 「死んだ男の残したもの」は、谷俊様に物言うというのではないが、実は膨大なものである、何も立派なものばかりでもないが、プラスマイナス含め、風土病のような現在も気付かず罹っているのかも知れない低国の精神文化の欠陥もあってか、ワレラはいまだにその大きな遺産を正しく引き継げてはいない。

|

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2023 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

音の玉手箱

音の玉手箱