『丹後の地名』は、「FMまいづる」で月一回、「そら知らなんだ、ふるさと丹後」のタイトルで放送をしています。時間が限られていますし、公共の電波ですので、現行の公教育の歴史観の基本から外れることも、一般向けなので、あまり難しいことも取り上げるわけにもいきません。 『丹後の地名』は、「FMまいづる」で月一回、「そら知らなんだ、ふるさと丹後」のタイトルで放送をしています。時間が限られていますし、公共の電波ですので、現行の公教育の歴史観の基本から外れることも、一般向けなので、あまり難しいことも取り上げるわけにもいきません。

放送ではじゅうぶんに取り上げきれなかったところを当HPなどで若干補足したいと思います。

産屋(産小屋・忌屋)

村祭は村人たちによって執り行われが、その担い手たちの誕生から死までを少し見てみよう。

福知山市三和町大原の産屋 福知山市三和町大原の産屋

三角テントのような建物、村人がこうした住居に住んでいた時代のものであろう。 三角テントのような建物、村人がこうした住居に住んでいた時代のものであろう。

雨水が流れ込まないように周囲にミゾが掘られていないようで、少し流れ込んだような痕跡がある。

建屋の床は土間である。畳などはなく、砂が敷かれているだけ。この砂を「産砂」という。(当地では子安の砂と呼ぶそう)

ウブスナは産土とも書いて、生まれた地(ナ)の意味とも言うが、意外に、この砂に語源があるのかも知れない。

御幣が立てられていて、神聖な空間であることを示している。産神というのか、産屋の神というのか、産土の神(鎮守の神・氏神)というものの原型ではなかろうか。

普通はこうした所は近寄ってはならない、覗いたりすることはタブーである。撮影などは厳禁だろうけれども、ここはOKのようである。後の世では出産をケガレとしているが、本来は逆できわめて神聖なもので、この世の普段の場所とは別の場所が用意されたものであろうか。長い歳月の中で聖と不浄(穢)が置き替わってしまうことはよくあることである。

今では出産はめでたいこととされている。しかし本当にめでたいことと大事にされているかと考えてみれば、今でも「生理の貧困」とか男女差別とかDVとか、出生数が2を割り続けていて、育児や教育その他にも多くの問題を抱えている社会のように見受けられる。男社会の男センセどもでは解決はできそうにもなさそうであり、女の出番であろう。しかし女といってもいろいろで、適任者はそうはいるものでもなく、女人材不足も続くことであろう。今後も長い努力が必要なようであり、過去をふりかえってみるのもいいかも知れない。

記紀神話

『日本書紀』

…、豊玉姫、天孫に謂りて曰さく、「妾已に娠めり。當産久にあらじ。妾、必ず風涛急峻からむ日を以て、海濱に出で到らむ。請はくは、我が爲に産室を作りて相待ちたまへ」とまうす。…

後に豊玉姫、果して前の期の如く、其の女弟玉依姫を將ゐて、直に風波を冒して、海邊に來到る。臨産む時に逮びて、請ひて曰さく、「妾産まむ時に、幸はくはな看ましそ」とまうす。…

『三和町史』

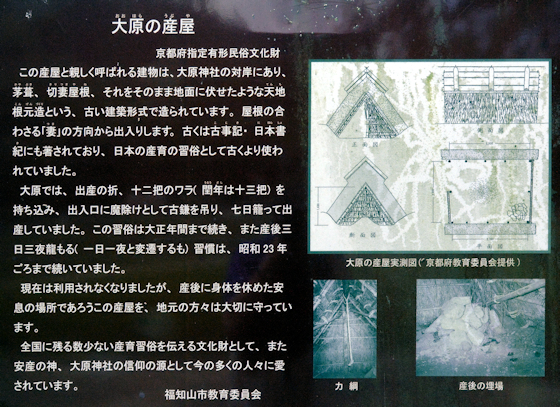

大原の産屋

一棟で天田郡三和町字大原小字ウラ山に所在し、昭和六十年五月十五日に、京都府有形民俗文化財に指定された。切妻造、茅葺で、天地根元造と弥せられる形式で、妻から出入りする。

大原地区の町垣内と大原神社により管理・保存され、今日にいたっている。

同垣内では、明治以前までは、出産の節一二把のわら(閏年一三把)を持ち込み莚蓐をしき、出入口に魔除けとして古鎌を吊り、七日籠り出産した。明治末に神官の考えにより、衛生上の理由で、当屋での出産を改め、それ以後も産後三日三夜籠もる習慣は、昭和三十年ごろまで続いた。

産屋は大原神社の安産信仰とかかわって、古くからの民俗を伝えるものとされているが、文化財辞典には次のように記されている。『産婦が産の忌の期間、別火の生活をして籠もる部屋または別小屋のこと。産の習俗は、産は血の穢れでありその穢れに、火が媒介するとの考えによるもので、ウブヤ・ベツヤ・ヒゴヤなどといって、産小屋に籠もり煮吹きの火を別にする風習は古くから一般的におこなわれていた。忌の期間は土地によって差があり二十一日・七十五日におよぶ場合もあり、この期間をウブヤ、オビヤなどとも呼ぶ所がある』。大原神社の神職によって、この習俗改善の英断がなされ、信仰と人間性回復とが織りなす安産への思慕が、産屋の文化財としての意義付けをしているとも考える。神社下の川合川水辺環境整備にあたって、移動の必要も設計経過の中で話題となったが、位置の変更なく、民俗・史的見地から現在地を固持し得た。

『福知山市史』

「産屋のこと」

字大原の人は古来子を産む時には、神域付近が汚れるとして、大原川の向こう河原付近に作られた「産屋」でお産をした。産屋はぶ厚い草ぶきの屋根で柱はなく、原始的ないわゆる天地根元造りといわれるものであって、広さは二間(約三・六三メートル)に一間(約一・八二メートル)位で中は土間になっており、出入口は幅三尺(約九○センチ)ばかりのものが一ケ所あるのみで、そこでこもやわらを敷いてお産をした。昭和二十五年ごろには、産婦がお産をする時に、きばるためにつかまる太い藁縄(きばり縄)が産屋のほぼ中央に屋根からぶら下がって残されており、また、その小屋の脇に電柱が建っていて産屋の中に電燈がつくように設備されていた。この産屋が使われなくなってすでに久しいが、大正の初期までは、全村の誰もがここで生まれたものであるといわれている。

昭和三十一年綾部高校の磯貝勇氏が出版された「丹波の話」に大原の産屋(同氏は産小屋と称す)についての研究が載せられている。それによると、「わが国の古俗では、血を忌み、特に産穢(アカフジョウ)を深くおそれ、出産のため産屋を作りそこで出産し、その後幾日かを他の家族と火を別にして生活した…天田郡川合村大原では、今も産婦は出産後すぐウブゴヤに移って、そこで幾日かの生活をして過す風習が残っているのは著名なことである。このウブゴヤは天地根元作りの原始的な藁ぶき仮小屋で、今では出産後この共同小屋に移るというが、本来は出産をこの小屋で行ったものであろうし、古くは出産のためにかかる小屋をその都度設けたはずである。

こうした風習は一見珍しそうであるが、決して珍しいものではなく、今でもタヤとか、ウブヤとか称して、血の不浄に対して火を別にする例は全国に多い。綾部などでも近いころまで、お産の時は畳をあげて行うという簡易な略式手段を採用したことは一般であったらしい」と記してある。福知山辺では、農村部の老婦は、昔はそういうことがあったと聞いているが、それは百年も昔のことであろう。お産はむしろめでたいことと思っているという返事が多い。ともかくイミ(忌)の問題は、民俗固有の信仰なども加わっており、古代人の思考の残象でもあるので深く考えて見る必要があろう。

『丹波の話』(礒貝勇・昭和31)

産小屋

ウガヤフキアエズノミコトの御名は、産小屋の完成を待たす御誕生になられたとうとい命の御名であることは知る人も多かろう。

わが国の古俗では、血の忌み、特に産穢(アカブジョウ)を深くおそれ、出産のため産屋を作りそこで出産し、その後の幾日かを、他の家族と火を別にして生活したことは、種々の伝承から立証することが出来る。

天田郡川合村大原では、今も産婦は出産後すぐウブゴヤに移って、其処で幾日かの生活をして過す風習が残っているのは著名なことである。このウブゴヤは天地根元作りの原始的な藁ぷきの仮小屋で、今では出産後との共同の小屋に移るというが、本来は出産をこの小屋で行ったものであろうし、古くは出産のためにかかる小屋をその都度設けた筈である。

こうした風習は一見珍らしそうであるが、決して珍らしいものではなく、今でもタヤとか、ウプヤとか称して、血の不浄に対して火を別にする例は全国に多い。綾部などでも近い頃まで産の時は畳をあげて行うという簡易な略式手段を採用したことは一般であったらしい。何鹿郡小畑村などでも女の月忌みの時、土間に筵をしいて食事をとったものだと聞いたことがある。

又上記の川合村では月忌みの際ヒガエと称して、火を別にしている例がある。何鹿郡中筋村高津では、台所の一隅に別火を行うための一区画があり、その時に使用するため什器を用意している家もあると聞いた。

イミの習俗を作りあげた根本の物の考え方は、わが民族の固有信仰の問題につながる重要なテーマであって、単なる物好きの詮索に終るべきものではないことは確かである。 (一九五○・七))

『丹後半島の旅』(澤潔) 下線は引用者による

産屋のあとは、丹後半島には残っていないものであろうか。いやきっと残っているはずである。そうすれば、丹後海人族と南方とのつながりが生まれてくると考え、種々探訪の結果、ようやく丹後にも産屋のあったことがわかり、わが意をえたりとうれしくなった。

それは、与謝郡筒川村(現、伊根町)や丹後町岩木で、老婆から聞いて確かめた話である。それによると、伊根でも岩木でも、つい最近まで屋外に特設の産屋は作らないが、母屋の土間に藁を敷き、周りを垂れ延や屏風で囲ってお産をする風習があったのである。

また、丹後地方史家、今沢美喜雄氏によると、宮津市江尻、同難波野、同中野の小字名にも、それぞれ、生屋(おぶや)ケ谷、生産屋(おぶや)ケ谷、生家(おぶや)ケ谷があるというが、これらの谷口も宮津湾沿岸流によって形成された古代の渚の砂地に産屋のあったことを示す地名ではなかろうか。

また、最近読んだ本に、『宗教以前』(NHKブックス)があって、この本にも次のようにのべている。

冬には雪が二メートルも積るという京都府竹野郡のある山村で、いろいろ昔のことを話してくれたお婆さんが、嫁入りして一年はどした初産のとき、それはまだ二十才にもならない明治の末年のころであったが、生や馬のようにひとりだけ土間に寝起きして、姑が別につくってくれた食事をするのは、まことに遣る瀬ない、淋しいことであった。女に生まれた業の深さが身にしみた。

また、どの本であったか忘れたが、瀬川清子さんは、「加佐郡東大浦村(現、舞鶴市)の部落では、明治初年まで村外れに産小屋があって、産婦は七十五日そこに過したが、狐狸の類が好んで近寄り、産小屋をおそったので、夜伽の人がサンヤ(産屋)の火を怠らず焚いた」ともいっている。これによると、大浦村では産屋は村外れにあったことになる。

また、内陸部では、岐阜県飛騨地方や愛知県北設楽郡、京都府天田都などにも屋外に産屋がみられる。天田郡三和町大原の町垣内に残っている産屋は、由良川を遡った海人族の遺風とみるべきであろうか。前書によれば、三和町の場合、産屋は集落の横を流れる由良川の支流土師川に面した水田の中にあって、内部は三疊敷ほどの土間をもった藁葺きの小屋である。妊婦は陣痛が始まると、夫が必ず先導して、この小屋に移す。この時は、いつも渡っている橋を渡らないで、臨時に梯子に板などを渡した仮橋をかけ、土間には藁を月の数の十二束、閏年には十三束敷きつめ、入日には魔除けの鎌を下げるという細かい気の配りようである。

この風習は明治の末まで続いたが、その後もお産だけは家ですませるが、産婦はすぐ赤ん坊をつれてすぐここに移り七日間、のちには三日程過した。そしてこの風習は、第二次世界大戦直後まで続いた。ということである。

『女の民俗誌●そのけがれと神秘』(瀬川清子)

日本海側で有名なのは、福井県敦賀湾の西浦七郷で、中でも常宮神社の地元である常宮の小屋は有名である。ここでは、出産直前に小屋入りをして、出産の際には同居の経産婦の世話を受けて、家族のつき添いは許されないばかりか、やむをえない場合以外はなるべく寄りつかないということである。三十一日目に母子共に潔斎して小屋を出て、さらに二十日間を自家の下屋(したや)または庇の間・納戸部屋にいて別火(別食)生活をつづける。百日目にやっと氏神に百日詣りをして、はじめて普通の人になるということである。日数を重ねることによって、忌の厳しさが徐々に解消するものであるという考え方を形に示している。

この産屋は幾室かに区切られているが、仕切や壁が半分しかないので、ほとんど一室のようにみえ、狭い口小屋の向こうの奥小屋には炉かあり産綱が垂れているという。小屋を出るときには、茣蓙の下に敷いた古藁芥を焼き捨て、砂も新しいのと入れ替えておかなければならない。小屋が奇蹟的に湿気のない場所であることを得としている点から、この産屋もまた土間であったかと思われる。ここでは産屋をコヤ・アサゴヤ・サンゴヤというそうである。古風な産屋が土間であったことと、古風な住居に床板がなかったこととの関係も考えられるが、産場と土間(砂場)の関係は、それだけであろうか。

九州の五島の久賀島で、お産のときには平素穀物を入れておく納戸に茣蓙ぶとんを入れ、その上に座って、力綱にすがって産むが、納戸にはいる前に一度土間に筵を敷いて座らせると聞いた。そうするのが安産の呪術でもあるうかと久しく記憶に残っていたが、その後、京都府の北辺の村村では、土間に産褥を設けるということを知った(昭和十四年採訪)。京都府与謝郡筒川村(現、伊根町)では、ハラケがついたとなれば、奥ニワの土間に筵を吊って、中に藁を敷き、筵ふとんを重ね、藁束にもたれて産んだ。そして四方筵張りの産屋の中に、盛んに火をたいた。寺領では十六、七日間、他のところは二十七、八日、またところによってはわずか一週間でオエアガリといって、トラゲバアサンに小豆飯で招いてもらってから家族といっしょに御飯を食べたが、一週間くらいでオエアガリをした者は、なおしばらくは下竃(しもくど)で煮炊きをしたり、またはとり分けてもらって食べたりして別火の生活を守ったということである。

そこから近い与謝の海の西岸の新井では、戸口わきの庇の下の土間に、筵を垂れて産屋をつくる。新井の中でも、氏神さんの山のほとりの人は、わが家で産むことがならず、他家の戸口のわきを借りて、土間に筵を敷いて産むという。湯棺も、土間に筵を吊ってするものだということである。

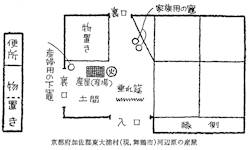

与謝の海を東に越えた向こう側の加佐郡河辺原の区長さんの住宅の土間の産屋は、次の図のようであった。入口の垂れ筵は、産婦のための風除けではなくて、外からはいってくる人に触穢(しょくえ)の害を避けさせるためであるという説明であった。そして、ここでは、土間の産場ができると、産婦がまだヘヤにいる間でも、地場にどんどん空火をたいたということである。出産してからも、こじけんように夜とぎの一人二人がついていて、産屋の火をたくということをした。夏はたかないが、それでも夜は寂しいから魔除けに産屋の火をたくのだという。火をたくことは、この沿岸の村々に通じた習わしで、村人は、何かが誘ったらいかんのでどんどん火をたくのだと説明するのである。いつぞや、子供があまり泣くので占ったら、獣のわざだったことがわかったが、後産を何かがそそったらしいというのである。同村では、明治初年まで村はずれに産小屋があって、産婦は七十五日そこに過ごしたが、狐狸の類が汚物を好んで近寄り、産小屋を襲ったので、夜とぎの人が産屋の火を怠らずにたいたのだという。沖縄では産婦の前で火をたくというが、日本海側のこのあたりでも、火をたくふうが盛んであると思った。

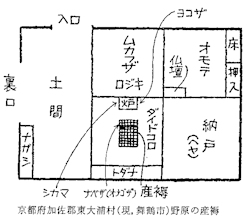

この村から三里、上り下りした山の背後の野原というところでは、左ページの図のような住宅の台所に三尺四方の囲炉裡があるが、産婦はその囲炉裡端のナベザに、モテレ藁にもたれて座っている。藁上げまでは、里の母親や親類の女が四、五人も夜とぎに来て、泊りがけで夜も昼も火をたいて、汗が出るほど産婦をぬくくしたという。夏は蚊屋を吊るので火はたかないが、産婦はやはり炉のそばに座るということである。ここでも生れたときの生児の着物をニワウブギと呼ぶところをみると、以前は土間で出産をしたかと思われる。以上の火をたく村々では、産婦の食事に使用する竈は下竈といって別にこれを備えた。夜とぎの人は家人と同じ鍋のものを食べたという。産褥のそばの焚火と産婦の食物の火とは関係がないようである。

出産のとき、月事のときのこうした特異な生活-忌籠りの生活は、愛知県の山村・漁村の婦人にだけあったことではなかった。日本の各地方に行われた国民の生活習慣であり、日本の女性の生活史であった。各地からの報告を次にあげてみようと思う。

九州の福岡県粕屋郡志賀島には小屋があって、月事の忌と死の忌には、ベツガマ(別釜)にするといった。同県宗像郡大島浦には、別屋はないが、月事の際には食器・食膳を別にして飲食するという。天草地方でも、婦人が山の小屋に籠ることがあった。

四国では、愛媛県伊予郡松前町で、家の端に葺き下ろしたサシカケに竈があって、婦人のべッタク(別食する)用にあてた。忌の間は漁をする家にはいることができないので、親類の家に泊り、髪をすすぎ清まってから帰宅した。同県西字和郡では、この孤独な食事を切り火といった。香川県三豊郡五郷村(現、大野原町)では。正月にベツ(月事)があればヒヤ(別屋)にいて、水あてがいをされてべッ力(別火)の食事をし、正月のシメオロシ(〆下ろし)まで出られなかった。ことに元日はすべての女が他家に行くのを忌んだ。瀨戸内海の生島は月々小屋に宿ってブンガマ(分釜)をした。真鍋島・神島・飛島にも別屋があった。

中国地方の、山口県見島は、「乾島略誌」に、「婦人不潔なる者、出でゝ別室に居り、出産の時も亦別居し、三十三日を経て後に帰家す」とあるが、老媼たちの記憶するところでは、秋祭りの竈祓い後は、氏子中、ベツのある人、お産をした人、不幸のあった家の人はけがれていて罰があたるからといって、別屋というところに小屋掛けをしてヨケていたという。五人も七人も集まるが、食事は家から運び、親類などがコヤミマイ(小屋見舞い)といって御馳走を持参したり、飴を買ってきたりしてくれるので寂しいこともなかったという。短期間の形ばかりの物忌であるから、むしろ賑わしい数日間であったのであろうが、親類からの小屋見舞いという事実は注意する必要がある。この別居の人への小屋見舞いということは出産の場合にも行われることで、忌と食物の大きな問題である。それは他日の宿題にしたいと思う。

この小屋のあったところを、今でもべッチャと呼び、そこへの別れ道を別屋口と呼んでいる。産婦は自家の納屋の隅に、忌中の者は寺のまわりに移ったともいうから、この山中の別屋は、主として、月事の婦人のためであったようである。

愛知県下の例は先に述べたが、このあたりではカリヤ・ブンヤ・タヤという。静岡県浜松市地方では、村落の所々に、道路の分岐点等の空地にコヤハイと袮するところがあって、小屋の生活をしていた跡だという。今でも畑の中に残っているコヤ井戸は、その不浄時に用いたものであろうということである。ここではコヤの生活が終わると、日待ちを催して人を招くことがあったというのは、愛知県下にみた共食の儀礼であろうが、神を祀る日待ちという言葉がこんなときにも使われるとすれば、深く味わいたい言葉である。けがれの忌屋と神祀りの儀礼に同じ言葉を用いる心理に注意したい。

伊豆の大島のヨゴラヤ、三宅島のヨゴレヤ、八丈島のタビ(他火)は古風で厳重である。大島では不浄の人の使用する道路と、神事にかかおる道路は画然区別されていた。千葉県の房総半島、東京湾側の富崎では、農家も漁家も別棟の物置きがあって、穀物の始末も網作業もここでするが、台所あまたこの棟にあったので、ヒガワルクナル(月経になる)と、ここに食べ残りのお鉢を持ち出してホリ(溝)を一つ渡った真似をしてから食べたという。もちろん食器もヒドコ(火処)も別で、月水中は母家の囲炉裡端によることができなかった。千葉県の太平洋岸の千倉も同様で、月事のことをメグリ・チボクといった。ふだんは一週間、正月は十一日くらい慎しみ、忌の生活が終わると、ハツバッホ(初穂)を食べて普通の生活の仲間入りをするといった。このあたりでは、出産百二十日目のクイゾメにもハツバッホを供えるといっているが、そのときとこのときのハツバツホの意味を、先に述べた忌明けの食事の問題として考えてみたい。正月はことに神罰をおそれて、町内の忌籠りの婦人が一戸に集まっていた。年増の婦人は木綿紡ぎ、麻紵み(麻糸をつくる)、ぼろの継ぎ物をし、娘たちは双六や花をして遊ぶので、忌籠りの夜はふだんよりも賑わしい夜であった。昼間の野山の稼ぎは、いっこうさしつかえなかった。この人たちも、明治になってからは高野山の不浄除けのお守りを頂いて、別火の生活を廃したという。

長野県北安曇郡・西筑摩郡(現、木曽郡)内の御嶽神社氏子村では、ヒヤ・ヒマヤという村共同の忌屋があって、月々の籠り屋と産屋をかねていた。新潟県佐渡の外海府では、明治の末までは、ブンヤの婦人は屋内の土間で別火の生活をしていた。そういう生活をニワニオルという地方はあちらこちらにあるが、あまりに不自由なブンヤの生活を緩和してニワニオルようになったことは、

産屋の推移とその経過が同じであった。

京都府竹野郡竹野村(現、丹後町)で吭別屋はなかったが、別室にいさせ、家族と同じ鍋のものを食べることを堅く禁じていた。同府加佐郡などでも、神扱いのときに一人前の女としてけがれを用心されるのは、十三歳からであった。

鳥取県の一例では、「土間の片隅に小さな別竃をつき、煮炊きをしたが、それをタヤベヤといった」というから、もとは独居の場所があったのであろう。島根県簸川郡の海村は、大方この慎しみの厳しいところであるが、北浜村(現、平田市)の突端十六島では、イミガカリの者は縁側や座敷の片隅に屏風をたてて籠居し、別火でつくつたものや余りものばかり食べている婦人もあったが、一方、村方で二間に三間のタヤベヤを建てているので、そこに二、三人から七、八人が一週間のあいだ寝食を共にすることもあった。その期が果てると、清めをすまし、村の魚をとる方の浜に下りて海水をなめて、「シオイタダイタ」といって帰宅した。出産の忌明けのときには、小豆飯をつくって、タヤベヤに同居している人々はもとより犬にまでふるまってから出たという。今でもその跡をタヤゴヤ・タヤヤシキと呼んで、コヤ跡の家は繁昌するなどといっている。

以上、婦人の月事の忌籠りについて、関東以西の国々の例をあげてみたが、筆者は東北生れでありながら、東北を旅行することが少なかったために、あまりその例を知らなかった。婦人の不浄という思想は、例外なしに東北地方にもあり、仮屋・別火の行われた事例のいろいろな報告もあるが、ここでは省くことにしたい。

土間に温いところをつくって産み、三十日くらいは竈を別にする。出産・月事のときに使う竃・鍋・茶敷・杓子・お櫃を持っていて貸し借りをする。毎月のときもこれを使った。縮緬産に働きにいっても別に食べた。昔の人はキントウ(慎しみ深い)であったから、オリヒ(月経)のある間は別にした(京都・下字川)。戸口のそばに、こもを下げてお産をする(京都・伊根)。囲炉裡のそばに産場をつくり、または土間に産場をつくって、火をたいて産む。産産の火という(京都・東大浦)。ハラケがついたとなれば、奥ニワに筵を吊って藁を敷き、その上に産を敷き布団を敷いて藁の束にもたれさせ、筵張りの産産の中に火をたいた。一週間でオエアガリしても、三十日くらいは御飯をとりわけてもらって食べる。オエアガリというのは、土間の産産から上の座敷にあがることで、産屋明けを意味する言葉である。新井というところでは戸口のそばに筵を垂れて産産をつくったが、氏神様のほとりの人は、わが家で産むことがならず、他家の戸口のわきを借りて土間に産を敷いて産んだ(京都・筒川)。

漁師は、産をするときには、産産に出るといって決してわが家では産まない。三日で産屋に出ることもある。わが家で産んだら、漁師の道具を清めて、他家に預ける。主人が妻と同じ家にいたなら、毎朝海にはいる。産屋は一人婆さんの家で、四、五人の産婦がいっしょにいる。産屋には家の人は行かない。大人はけがれるから行かず、子供を戸口まで使いに出す(京都・敷詰)。

『舞鶴市史(各説編)』

懐妊

嫁が妊娠すると、五つ月目の、犬は産が安いというので戌の日を選んで帯の祝いがなされ、里方より岩田帯(腹帯)として、紅・白の木綿をそれぞれ六尺(鯨尺で約二・三メートル)ないし一丈(約三・八メートル)と、餅または赤飯とが贈られた。このとき実母が訪れて、娘の出産につき姑にお願いするのが一般の習わしであった。

帯の巻きぞめ(あてぞめ)は、職業産婆や後述の取り上げ婆さんを頼んでしてもらうか、実母・姑あるいは妊婦自身ですましてしまうところもあった。着帯後、簡単な祝膳が出された。

里から持参された餅・赤飯は、さらに婚家でもつくり加えて仲人や親戚・近所などにくばられたが、これによって嫁の懐妊が世間に公表されることになる。

なお、実家から祝われる帯が晒木綿のみ(野原・朝来中)、紅本綿のみ(東神崎)の例もあった。

妊婦の禁忌として、妊婦が火事をみると赤あざの子が、死人を見ると黒あざの子が、獣肉を食べると三つ口(兎唇)の子が生まれるといわれた。

お産の神としては。大川神社がどこでも信仰され、妊婦ないしその家族が安産の顛を掛け、出産後はお礼参りをして、社殿の鈴の緒に赤白の木綿をまいた。また、村々の子安地蔵も信仰され、願ずましにはよだれ掛けを供えた(登尾・久田美)。

出産

出産はほとんどが婚家でなされたが、佐波賀では実家ですることもあり、その場合産後一週間して婚家に帰った。

出産の部屋は、話者の親たちのときはニワ(土間)の片隅に板で箱わくをして、その中に藁ばかまを入れ、家によってはさらに蓆を敷いてぼろを置き、そして、周囲には蓆をつるしてかこったサンヤ(産屋)であった。これが門口を入ったニワの場合は、門口を閉めきって網を張り、家人は裏口から出入りしたという(西神崎)。

話者たちのころになると、それはヘヤ(ナンド、寝間)に移り、蓆・畳等を一枚あげて藁・灰・ぼろを置くとか、藁布団・藁灰布団を敷いて産褥をつくった。ヘヤ以外に、ムカエザ(ムカイザ)の戸づめの場所(東神崎)、ヘヤの一部に造作した一枚戸が開くだけの下屋(大波上)、離れ座敷のキヤ(小倉・久田美)を産所とした人もあった。

また、朝来中では、飼育している牛と分娩時期が重なると、お産に勝ち負けがあると称して、マヤ(厩)が母屋にあるときはキヤを産室とした。

なお、ニワでの出産は、古い習慣を保存している山村においては大正時代まで続き、特に神社講の先達の家では厳格に守られた(岸谷)。

分娩は、かつては藁ばかまの上に座ってした。話者たちは「わしらは牛のように、藁の中ではかまをガサガサいわして生まれたんじやろな」と想像していっている。産婦は身体の悪い血が頭に上らないようにと、産後七日間は横になって寝ることを禁じられ、産褥に持ちこまれた藁束に身体をもたらせて休んだ。藁束の数は一二把(岸谷)、二束(小倉・上福井)、三三バイ(把)を二くくり(東神崎)、三束の上へ藁の枕をのせる(田井)などと決まっていたところもあった。

話者の世代は、親たちの習慣が崩れつつあった世がかわりの時代だったから、布団の上で分娩し、しかも、座ってお産したのも初めの方の子供だけで、後の方は現在と同じように横になってした(上福井・東神崎)、藁束

によりかかって寢たのも三日間で切り上げた(上福井)、藁束でなく二つにたたんだ布団にもたれた(引土)とかということである。

助産は町近くでは本職の産婆を呼ぶ人もあったが、普通には日ごろから心安くつき合っている出産経験者に頼んだ。この人のことを「トリャゲバサン・トラゲパサン・トリャゲバサ(取り上げ婆さん)」といった。トリャゲバサンは分娩のときだけでなく、その後七日間、生児の湯あみから産婦の食事の世話までするところもあり、そこではバサンに盆・正月の礼をしたり、取り上げてもらった伜や娘の婚礼には招待するなど、親戚に近

い交際をした(佐波賀・行永・久田美)。

出産児には、授乳する前に ヨモギ(伊佐津)・フキの根(登尾・大波上・伊佐津)の煎汁、または置き薬のダラスケサン(陀羅尼助)の溶液(行永・東神崎・西神崎)を、綿を絹の布で包み乳首状としたものにしませて吸わせた。これは胎毒をおろすためという。

「チチツケ(乳付け)」あるいは「ノマシゾメ(飲まし初め)」は生母がするのと他人にしてもらうのとがあったが、後者の場合の授乳者は、男児には女児を生んだ婦、女児にはその反対(小倉・与保呂・行永・岸谷・引土・東神崎)、しかもこの婦は初産に限る(小倉・引土)とか、男・女児の別なく二子を生んだ丈夫な親(佐波賀)とか、また条件をつけるとなかなか該当する人が見つからぬのでだれでもよいとか、いろいろに言われている。

後産の始末については、多くが住居のエンの下(床下)に、半紙(登尾・大波上・小倉・久田美)・油紙(上福井)・ふろしき(田井)・おしめ(佐波賀)・ぼろ(野原)・竹の皮(束神崎)などに包み、さらには壷に入れる(田井・与保呂・引土)などして埋めるか、土びん・薬かんに入れてそのまま置いておいた(東神崎・西神崎)。土びんの中の後産は、次の子供のを入れるときには無くなってしまっているという。床下に埋めあるいは置く場所の決まっていたところがあり、たとえば、産褥の下(登尾)、大黒柱の根元(小倉・引土・東神崎)、タナ大黒の元(吉坂)、大黒柱より背戸側の柱の元(上福井)、家の中心(与保呂)、鬼門を外したところ(野原)などである。床下以外に、ニワの隅・水壷の横・棚の下(行永)・門口のシキ(敷居)の下(伊佐津、佐波賀は長男長女のみ)とか、家の裏側の日の照らない軒下(大波上)・便所の隅(田中)・竹薮(佐波賀は次三男・女、岸谷はこもに包む)に埋めるところもある。また後産に塩をふりかけてから処理することもおこなわれていた(田井・登尾・大波上)。

変わった風習としては、伊佐津では、門口のシキの下に埋めておいて生児の父親がまたぎ、田井では、ふろしきに包んで塩を一つまみふり、壷に入れて床の下に埋め、大きな石をのせて七夜までお灯明をあげたなどがある。また赤子が夜泣きして寢付かないときなどに祈祷をしてもらうと、後産のいけ所が悪いといわれて移し直すこともあった(引土)。

後産の始末役は、トリャゲバサン・孫バサン・父など家々によりまちまちで、別に決まりはなかったようである。

なお、出生児には産湯を使わせるが、東神崎・西神崎では、このお湯は屋敷の恵方に穴を掘って流し、そこには竹を立てて古い草鞋をつるした。

分娩は不浄な生理現象とみなされ、この穢れを人びとは忌みきらったから、昔は土間でしたわけであるが、それが部屋でなされるようになっても、なおその穢れの観念は根強く残り、前代と同様に産婦の飲食物は、家族のものとは別に‘ニワの隅に造られた竃で煮炊きした。飯びつ・膳などももちろん別であった。後産や産湯を日の当たらぬところへ処理したのも、出産の穢れにかかおる風習と思われる。

産婦は毎日米五合(約〇・九リットル)を炊いてもらい、味噌漬をおかずにして食べ(朝来中)、また次つぎに親類や近所からもたらされる見舞の御馳走をもいただいた(岸谷)。産屋の間、白絣は「ハラワタモチ」といい、腹の臓わたになるとか腹に力ができるとして、雑煮にして食べるとよいとされた(岸谷・伊佐津・西吉原・東神崎・蒲江)。西吉原では、産後三日目に、お餅と骨をすいたイワシを味噌汁にして必ず食べなければならないとされ、産婦はこれをよばれるが最後、乳がはるようになるという。

オマアガリ(オマ上がり)

出産後七日目になると、産褥の藁ばかまをとって布団に敷きかえ(東神崎・西神崎)、産婦は始めて横になって休むことができた(小倉・東神崎・西神崎)。また、塩を入れたお湯で身体をふき足を洗い(西吉原・上福井・下漆原・西方寺)、腰湯をする(伊佐津)とか、火打石を打つ(西吉原)などして、お産の穢れを浄めた上で、ニワの産屋からオマ(座敷)へ上ったり、ヘヤの産室から出たり、キヤの産所から母屋に帰ったりすることが詐された。これを、一般に一七夜・七夜といっているが、「ワラアゲ(藁上げ)」(田井)、「オマアガリ」(朝来中・小倉)、「アガリゾメ(上がり初め)(岸谷)とも称した。

一七夜に、東神崎・西神崎では、赤子の頭が固くなるようにと、石に頭つきの雑魚をそえた膳をしてお祝にをし、親戚を招いて赤飯を馳走した。また、里方より産着が贈られたり(佐波賀・大波上)、「オシチヤミマイ(お七夜見舞)」といって赤飯が持参されたりした(引土・西方寺)。

産婦は、この日から別クド(竈)、別鍋で自炊をはじめるが、食事は家族とは離れた場所、すなわちニワや産室でとった。家族の食物を鉢にとりわけて、オマから下ろしてもらう「オロシモン」を食べることもあった(岸谷)。

サンヤミマイ(産屋見舞)

親類や近所などが、宮参りまでに出産祝い兼ねて産婦を見舞う。このとき、赤飯を一重と、それに生児の長寿を念じて白毛(こいた苧三筋を輪にしたもの、もしくは真綿)をお重の上にのせて遣い物とした(登尾・大波上・小倉)。

サンヤアガリ(産屋上がり)

産後二一日目(三七日)から三〇日目ごろまでに、産婦の穢れもだんだんなくなり、母子は、ニワが産屋の場合には、産褥をとりはらいヘヤに移って寢起きし、また、食事は家族と共にし、入浴もでき仕事にもつき始める。これを、「ヒアケ」(野原、二一日目)、「ニワアガリ」(佐波賀、二一日目)、「クチアガリ」(小倉、三〇日目)、「アガリ」(岸谷、二一日目)、「カミアガリ」(上福井、二一日目)、「サンヤアガリ」 (東神崎・西神崎、二三日~二〇日目)などといった。

産屋上がりを、男児のときは二五日目、女児のときは二六日目と差をつけるところもあり(田井)、また前代よりも早めて一七夜ないし二七夜ですませた話者もある(朝来中・引土・西方寺)。

東神崎では、産屋上あがりに母子とも里方に招かれて、塩水を飲んで身体を浄めてから赤飯をよばれた。もし、実家が他村で遠隔地の場合は親しい家に行って、たとえお茶だけでももらわなければならないとした。岸谷でも、二八日目に親元へ行き、赤児には石をのせた膳がすえられるが、ここでは親元でのよばれがすまぬと家族は安心して食事ができぬという。

また、同じく岸谷では、日にちは定まっていないが、都合のよい日に上がりの祝い(ただし、子供のための祝い)をする。このときは親類を招いて細当にぎやかな祝いをしたり、餅を仲人には二重(子供の祝いには餅は一重に一五個入れるのが慣習)、親戚には一重をおくったりした。

なお、産婦の穢れが一切なくなるのは七五日目の「ユミアケ」であり、この日までは神社へ参られなかった(西吉原)。引土では、七五日がすむと母子は氏神にお参りし、それからは、村内の交際を元どおりにすることができた。

月のもの

月のものになることを「タク」(下漆原・西方寺)といい、これも分娩同様に不浄とされたので、生理期間中の女子は、下屋のお産部屋(大波上)やニワの二枚敷の床(朝来中)で起居し、食事も家内一緒にはできず、別竃のものを、ニワ(野原・登尾・朝来中・小倉・与保呂・行永・下漆原・西方寺)、倉のニワ(大波上)、倉の口(行永)などで蓆を敷いて食べた。たとえ家族と同鍋であっても鉢に別どりして、クドの辺(東神崎)、家内がすんだ後のヒロシキ(ナベザの下の板の間)のしもか、講先達の家で垢離に当たっている日には門(岸谷)等で食事するところもあった。

一家団らんの食膳から、突然、母親が抜けるのが子供心にも不思議でしょうがなかったことや、聞き分けのないわが子がニワで自分と一緒に食事するといって家族を困らせたなどと、話者たちは経験を語っている(下漆原・西方寺)。

また、生理中の女はユルイサン(囲炉裏)の側を通られない(東神崎)とか、一二日間は神床のあるオモテの間へ入られない(行永)だけでなく、その家族も、家が穢れているので村内の講にまいるのを遠慮した(大波上)。

『宗教以前』

女人の罪障

赤不浄白不浄

中世には「諸社禁忌」とか「物忌令(服忌令)」とよぶものがつくられ、触穢といって穢れにふれたものが社頭に参入するのを遠慮する期間とか、穢れを解除するための作法などが神社ごとに定められるようになったが、たいていは死穢・血穢・産穢の三者を忌むべきもっとも大きな穢れとしている。そして死穢を黒不浄とよぶのに対して、血穢は一般的な外傷だけでなく、とくに女性の月々の生理をさして赤不浄とよび、産穢は白不浄とよばれ、神道と深く結びついた僧侶たちによって、女性は赤・白の不浄をもつことで罪障深く、穢れたもの、救われがたいものと説かれた。

しかし、先に死穢について指摘したことは、この血穢・産穢についても同様にみとめられる。

たとえば、昔は男のツワリということがあった。アイボ(相棒)のツワリとかトモヤミ(共病)・クセヤミ(癖病)とよぶのがそれで、妻が妊娠すると夫まで身体が変調になり、妊娠とおなじように冷汗をかいて弱りこんだり、吐き気まで催す人もあった。ツワリは妊婦初期の生理現象で、女性にしかないはずのものである。それが男にも現われるというのは、心理的な原因、したがって潜在的な信仰によるという以外にないだろう。また、お産を穢れとして夫は七夜まで産室に入るのを避けるふうさえあるのに、一方では夫が妻のお産を手伝うところもあり、一度手助けするとクセになり、その後も夫がいないと安産できないともいう。

それに妻が産気づくとまじないに夫のフンドシを妻の頭にかぶせたり、夫が鍬や臼をかついで家の周囲を三度まわるというところもあるし、アトザン (胞衣)がなかなかおりないときは、夫がフルイ (篩)を頭にかぶり、片足に草履、片足に下駄をはいて屋根にのぼり、産婦のいる部屋の上から「オリタカ、オリタカ」とさけび、下から「オリタ、オリタ」と大声で返事するとよいというところもある。屋根の上でさけぶというのは、先に紹介したタマヨバイに通じるものがある。タマヨバイは肉体から遊離してあの世に行こうとする霊魂をよびもどそうとするものである。これに対してアトザンのおりないときにするのは、新しい霊魂があの世からこの世へ無事に現われるよう、妻の霊魂をしっかり身体にとどめるためと解せられるが、ともかく、男のツワリといい、妻のお産に夫も立会って、いろいろのまじないをするというのは、お産を妻だけにまかせないで夫もなんらかの形で関与し、そうしないと無事によい子が授からないという素朴な連帯感が、一種の信仰的なものと重なった習俗といえる。したがって、これらは月のものやお産を穢れとする思想とは無縁のものであり、出産をめぐる習俗にも、穢れの思想では解釈できないものが多く含まれているのである。

そればかりか、かつて根強く存在した血穢や産穢を忌む習俗も、その実態はけっして単純なものではなかった。たとえば、以前は赤不浄や白不浄でも火が穢れるといって火替えをしたし、別火のふうも一般的であった。別火とは家の火が穢れないよう、忌みのかかった女性が家族とおなじものを食べず、別に煮炊きしたものを食べることで、臨時のカマドを土間のすみにつくったり、家から離れた小屋に寝起きして自炊し、そのための小屋は月小屋とか産屋・産小屋とよばれて多く部落ごとにつくられた。これらの習俗はいずれも穢れを避けるためと説明され、そのように信じて行なわれてきたものであるが、その実態をみるとけっしてそれだけでなく、その背後には無意識ではあるが人間のもっと根元的な信仰のあったことがうかがわれる。

昔のお産

月小屋や産小屋にこもる場合は、女性にとってある種の解放を意味する面もあった。貧弱な設備しかなくても、そこにはおなじ忌みのかかった仲間も来たし、忌みのあいだは家事を離れて一人ですごせた。これに対して、そうした設備のない村では、忌みのかかった女性は家の火を穢さないよう、細心の注意をはらわねばならなかった。

彼女たちは板の間のイロリの火に近づくのを遠慮して、ナンドとかヘヤとよばれる寝室に食事を運んでもらったり、縁側で食事をした。戸外へ出るにも縁側からまわったし、ときには土間のすみにワラやムシロを敷いて臨時の寝床をつくり、出産も土間ですることもあった。昔のお産は坐産といって天井から下げられた綱にすがったり、ワラ束を積みあげてそれによりかかってしたが、土間の場合は下にワラを敷きつめるほか、三方にムシロを下げて囲い、一方で火をたいて産婦の身体を冷さないようにした。

冬には雪が二メートルも積るという京都府竹野都のある山村で、いろいろ昔のことを話してくれたお婆さんが、嫁入りして一年か一年半しかたたない初産のとき、まだ二〇才にもならない明治の末年のころ、牛や馬のようにひとりだけ土間に寝起きして姑が別につくってくれた食事をするのほ、まことにやるせない、さびしいことであった、女に生まれた業の深さが身にしみたといって、若いときの体験を語ってくれたことがある。

しかし、こうした土間でのお産も、それが穢れだからという外からの強制だけではじまったのだろうか。たとえば、おなじ京都府の天田郡三和町大原の町垣内にある産屋は、左図のような素朴な建物で、内部は三畳敷ほどの土間になっているの そこは町垣内の部落の横を流れている川の対岸の水田のなかで、以前は妊婦に陣痛がはじまると夫がかならず先導してここに移した。そのときふだん使っている橋をわたらず、臨時に梯子に板などをわたした仮橋をかけ、土間にはワラを月の数の一二束、閏年には一三束しきつめ、入口に魔除けの鎌を下げたという。実際にここでお産をしたのは明治の末までであったが、その後もお産だけ家ですませてから産婦は赤ん坊をつれてただちにここに移り、七日間、のちには三日ほどここですごし、この風習は第二次大戦直後のころまでつづいた。

この産屋がこのように最近まで使われたのは、これが部落の人たちの信仰に支えられていたからであった。産屋のある場所は川のふちなのにどんな洪水でも水がつかないといい、それは昭和二八年の集中豪雨のときにも実証されたが、昔この地に大洪水があったとき、上流から流されてきた材木がここに流れついていたのを村の鎮守である大原明神のおつげだとして、その材木で産屋を建てたのがはじまりと伝えている。

そして、この産屋でお産をすれば大原明神が守ってくださるのでまちがいが起こらないといい、現在でも土間の砂は安産のお守りとされて鎮守の大原神社で管理し、建物は町垣内の人が協力して屋根を茸替え、昔のままの姿を保存している。

こうしてみると、この産屋にこもって別火生活するのは、お産が穢れであるからではなく、それとは正反対に神を迎え、神の加護のもとに安産するため、穢れを避けて精進することになる。とすると、他の産小屋はもちろんのこと、土間でのお産にも、こうした信仰が歪曲された形で潜在していたのではないだろうか。

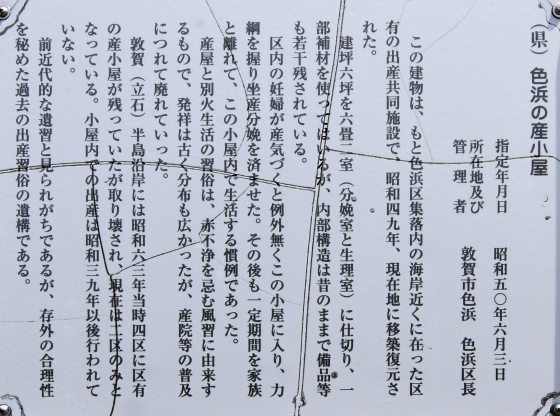

敦賀半島 敦賀半島

福井県敦賀市立石の産屋

福井県敦賀市色浜の産屋

福井県敦賀市白石・沓 福井県敦賀市白石・沓

小浜市犬熊 小浜市犬熊

産屋にも、長い歴史がある。辞典(世界大百科事典)などによれば、一般に、

産屋を通常の住居とは別に設ける習慣は世界の各地に見られる。この習俗は居住空間が狭い場合には妊産婦と新生児の安静や生活の便宜のためだと考えられなくはないが、むしろ出産というものが日常的な現象とは著しく異なる特別のできごととみなされ、それが日常的な現象と混じり合わないための処置であると考える方が妥当である。また出産は女性のみに起こる現象であるため、男性と女性を区別する傾向の強い社会では、出産を男性、特に夫が立ち入る空間から離れた所で行わせる場合が多い。産屋が設けられる社会では月経や出産が不浄視されることが多く、男性が産屋に近づくことは危険であると考えられる。同時に共同体のメンバーにとっては神聖かつ重要な場所でもあるため、よそ者がそれに近づくことは重大なタブーとなる。

出産をする部屋や施設。特別に産小屋を設けるものと自宅で出産するものとの二つがある。産小屋はデベヤ、タヤ、ヒマヤ、カリヤなどとよばれ,、経小屋を兼ねているものもある。いずれも産の忌により家の火をけがすのをおそれて、別火の生活をするものであった。

記紀にみられる豊玉姫の出産のように、古くは出産のための仮小屋を村はずれや山中、海辺などに臨時に建てて、産がすめば燃やすかこわすかするものであった。

明治半ばころまでは、村共同の産小屋を設け、産婦が産の忌の間(21~75日)ここにこもる風が、志摩半島、敦賀半島、若狭湾沿岸、瀬戸内海沿岸、伊豆諸島などに見られ、敦賀半島では1964年ころまで使われていたものもある。自宅で出産する場合には、ニワ(土間)やゲヤ(下屋)を産屋とした。忌の観念がうすれていくとともに、母屋の中の比較的隔離されたナンドなどの寝室で出産をするようになり、この風は1955年ころまで全国の農山漁村で行われた。

神事の忌の厳重な所ほど産小屋が使われ、神事で頭屋などの神役につく家では出産があれば役を辞退したり、産婦を家から他へ移し、祭りの際は産婦を神社から離れた所に移した。また自宅の炉辺で出産したり盛んに火を焚いて出産する所もある。

死や病気は気枯れだろうが、出産もそれと同等と見たものだろうか。しかし出産がなければ、どこかの国のように他国から侵略されるまでもなく、まもなく自滅するだけであろう。

ケガレというよりはメデタイものと思われるが、産めよ増やせよ地に満ちよ、だけでは環境破壊と人口爆発でこれも自滅かも、少なくとも調和のとれた状態の維持くらいはするというのが、その社会の責任であろうか。

ミクロネシアの産屋、他 ミクロネシアの産屋、他

写真は「ミクロネシアにある産屋」より。ウォレアイ島の産屋だそう。

カッコウといい、大きさといい、大原の産屋に似ているように見える。

チャットGPTによれば、

「ミクロネシアの産屋とは、出産のためにビーチに建てられた小屋のことです。ミクロネシアはオセアニアにある島国で、ヤップ、チューク、ポンペイ、コスラエの4つの州からなります。各州は独自の言語や文化を持っており、産屋もその一つです。産屋はヤシの葉で作られ、出産後はそのまま放置されます。産屋で出産することは、母親と赤ちゃんの健康と幸せを祈る伝統的な風習です。産屋の中では、女性だけが出産に立ち会い、男性は立ち入ることができません。出産後、胎盤はヤシの葉に包んでビーチに埋めます。これは、海と大地に感謝する意味があります。産屋は日本にも古代には存在した風習で、現在でも一部の地域に残っています。産屋は、出産を神聖な行為として尊ぶミクロネシアの文化の一面を表しています。」

『女の民俗誌●そのけがれと神秘』(瀬川清子)

ミクロネシアの忌屋

女性の忌屋の生活の厳しかった伊豆諸島の南方、南大平洋には、ミクロネシア諸島が散在している。今日、観光旅行者の飛行機が、二時間でグアム島に到着するので、新婚旅行者で賑わっている。

昭和四年。約半世紀以前のことになるが、この地が日本の委任統治だった時代にこの地に渡り、以後十年間、パラオ島・サテワヌ島などを中心に現地住民と生活を共にし、絵を描き彫刻をし、現地住民の芸術や氏族の生活習慣を研究した土方久功氏の軒「流木」(未来社)の中の日記の一節に、サテワヌ島の女性が、出産・月水時に別屋に入って別火の食事をする生活が記録されている。これも私を感動させた経験のひとつとして抄出してみたい。ミクロネシアのサテワヌ島は人口三百人たらずの小島であるが、沖縄博覧会のとき、島民がカヌーで日本に来航して新聞を賑わした。

島にはいくつかの禁区、踏み入ってはならない場所がある。その一つにイマニカッ卜がある。それは月経屋としてヤップ・トラック諸島にかけて知られているもので、月経中の婦人および産婦がはいって、一定期間生活する場所である。月経中の婦人および産後の婦人は必ず規定の日数をここで過ごさなければならないのであるが、他の者は、誤って踏みこんだ者にしても、必要やむをえざる理由にょってはいった者にしても、ある規定に従わなければならないのである。

朝、大工さん(筆者〔土方氏〕と同居の日本人)が誤って島南のイマニカッ卜の禁域にはいった。村の者は、これがために天候が悪くなったのだという。大工さんには祓いが科せられたが、それは決して北方のロゴニヤン禁区(聖域)に行ってはならないということである。もしそんなことをすれば、さらにどんなに天候が悪くなるかはかりしれないのである。それからさらに、大工さんら日本人のところに出入りして食事をしている島民の一人の男も、島民と同じ食物をとることが三日間、禁止になった。

十月二十七日 夕食のとき、オジャンプルという島民が来て、「私の女は今日からイマニカッ卜に行ってしまった。五日たったら出てきますが、私一人になってしまったから怖い。今晩からウト(男子の共同宿舎)に行って寝ます」という。そして「あなた方の召使いの女も間もなくイマニカッ卜に行くでしょう」という。……やがて召使いの女が帰ってきて、今からイマニカッ卜に行きますという。そして毛布と煙草を少しくれという。召使いの女は毛布と煙草とマッチをもらって、さよならといって森の中にはいっていった。普通ならば、五晩の間イマニカッ卜にいてから出てくるのだという。

私たちのところからは、煙草と若椰子の実と落椰子の実のほかはいっさい食物を持たしてやってはならない。この若椰子の実と落椰子の実も、家にあるものや、一度家に持ってきたものではいけないので、わざわざ特別にとりにゆかねばならないのである。それも家で飲むのといっしょに一本の木からとり、あるいはいっしょに持ってきてはならない。食物は家の者たちが、これも椰子の実と同じく特別にとってきて、森からじかに、それも生のまま届けてやらなければならないのである。女たちはそれをイマニカッ卜で自分たちで煮るのである。イマニカッ卜にいる女たちはどこにも出られないので、タコの樹の葉で寝茣蓙や手提籠を編むとか、島布(腰巻布)を織るとか、終日そんなことそしてくらすのである。イマニカッ卜にいる者はタコを食べることができず、その他、若干種類の魚を食してはならないという。

十二月三十日 先日、手伝いの女がイマニカッ卜にいたとき、初度月経の者が来たため島布を織ることができなかったというので、初度月経について少しばかり聞き出してみる。

母または母権者は、娘がはじめて月経の通じたことをみなにふれ、氏族の者たちはそれぞれ島布を一枚ずつ持ってくる。そこでたくさんの島布のうちから娘の好むものを選ばせ、それをかけさせ、似あえばよし、似あわなければさらにとり換えさせて、それから黄粉(鬱金)を顔から胸までふりかけるようにたくさん塗ってやり、そして氏族の女たち二、三人から四、五人もがいっしょについてイマニカッ卜にはいる。女の子は通経前は島布を用いず、シッシフと呼ばれる椰子の若葉を細かく裂いてつくった腰蓑を腰の前後につけており、通経と其に島布をアペネペヌ(腰巻)として用いるのである。

この場合、娘が首長氏族の娘であるならば、頭にも一枚の島布をかぶり、このかつぎのことをアペネティウという。娘と其にイマニカッ卜に行く女たちも、みなアペネティウをつけるのである。アペネティウの意味は忘れられているが、もちろん「魔」からの防禦であろうし、つき添いの女たちがみな同じようにすることも「魔」をまぎれさせるためであろう。

これらのつき添いの者らは、もっぱら娘が水浴をするときに椰子の実をかいて塗ってやるのと、娘の食料をつくってやるのが役目であって、娘はイマニカッ卜にはいっても、昼も夜も被衣をとることができず、何も仕事をしてはならないのである。まず朝、一人のつき添いの女が椰子の実をかいて娘の体に塗り、海で体を洗わせるが、水浴中といえども被衣をとることができないので、したがって髪は洗わないのである。昼にはまたほかの女が椰子の実をかいて娘の体に塗ってやり、水浴をさせる。水浴から帰った娘は静かに寝転んでいるのであるが、寝るときもまた被衣をとってはいけない。

このようにして三晩を過ぎたとき、はじめて被衣をとり、頭髪をもきれいに洗うのである。五晩を過ぎて出る朝、毋は未明に起きてウプッ卜(椰子新芽)を結んで呪文をなし(それは娘が神に好かれるように、娘として幸福であり、女の仕事に熟達し、よい夫を得るようにとの意味である)、それを持ってイマニカッ卜の外まで迎えにゆく。娘が体中にラン(黄粉)を塗り、美しい被衣をして出てくると、これを迎えてその祝福されたウブッ卜を娘の頭にかけてやり、娘を祝福して其に家につれ帰るのである。この初潮のことをソエランという。ちなみに月経のことはグファジという。

この初度月経の者がイマニカッ卜にはいると、そのときはいっていた女たちは仕事禁忌となりいっさいの仕事ができなくなるのである。

このことは産婦の場合も同じで、産婦が酋長氏族のものであるならば、四晩の後、産婦が髪を切るまで(産婦はイブニカットにはいってから四晩の後に、必ず髪を切りととのえる)は仕事禁忌で島布を織ることができず、夕コの樹の葉の編物だけしかできないのである。

七月六日 一日暗くて寒くて不愉快な日だったが、島の人たちは、この雨は某女がイマニカトから出てきて、まだけがれがとれないのに北方のロゴニヤン禁域に行っだからやまないのだという。

七月十二日 過日、漁から帰った者たちが、海亀をイマニカッ卜にいる女たちにやったことに対しての御礼に、村中の女たちが各自馳走をつくって男たちに供した。もともとは当時イマニカッ卜にいた女たちがなすべきであるが、他の女たちもこれを助けたのである。

近日うちに妊婦がイマニカッ卜にはいるので、五、六名の男たちが、イマニカッ卜に行って家をつくりなおした。この男たちがイマニカッ卜にはいるには、朝未明、太陽がまだあがらないうちに行かなければならず、外でものを食べていってはならないのであって、終日イマニカッ卜の食事をとり、夕方太陽が沈んでからでなければ出てはならない。さらに翌日は、ちょうどイマニカッ卜から出てきた女たちと同じで、ほかの者と同じ火の食物をとってはならず、女たちと其に別な火でつくられた食物をとり、水を飲むこともできないのである。

九月二十六日 終日雨、降ったりやんだり。これはイマニカッ卜に行っていた二人の女が、出てきてすぐにウト(男子の共同宿舎)にはいったからだとみながいう。イマニカッ卜から出てきた者は、四晩も過ぎなければウトにはいってはならないのである。

十月八日 晴。午後ちょっと雨。真夜中雨。朝早く某女がイマニカッ卜から出てきて、昨夜寝られなかったので眠くてしかたがないという。どうしたのかといえば、昨夜はまた悪神(ヤニュー)が来たのだという。何でもはじめA女に悪神が石を投げてきた。四度投げたという。次に彼女に投げたので、彼女は弱虫だからたちまち叫んで砂浜の方に駈け出した。悪神はますます石や砂を投げるので、みなも怖くなってついに十名余もいた女たちは、みなでイマニカッ卜を出て向こうの砂浜に行った。

彼女の兄ともう一人の男が来たので、みなは輪になって砂浜に座った。月がすっかり傾くまで座っていたが、そのうちに善神(ヤニューカッチ)が来たのでA女はおそれずにイマニカッ卜に引き返していったという。A女は南の巫ネヤマの妹で、前から神様気は十分あるのである。帰ってきていうには、さきのは海神であるが、もう大丈夫だ。海神が行ってしまったので、悪神も行ってしまった、と。みなはまだ怖いので砂浜に座ったままであったが、そのうちにまたまた悪神が来て当のA女に乗りかかったので、A女は海の方にどんどん歩いていった。A女の兄が追っていってつかまえて呪文を唱えたので、悪神が出ていった。A女は水を欲しがったので兄がイマニカットヘ行って汲んできた……。

「流木」に記された祈祷師はみな男子であるが、古いスペイン支配時代の記録に、大巫女がいたとあるという。ここは母系制の島であった。

昭和五十一年十一月、筆者もミクロネシアのポナペ・トラックに観光旅行をして、日本語を話す島民に、このことについて聞いてみた。

「昔は聟入婚だったが、今はアメリカナイズで嫁入婚だ。同じ氏族の男女が結婚すれば裁判だ。酋長だけは、酋長の家系の娘が産んだ子でなげればなれない。何人産んでも、出産には里方にゆく。子を産むには二間四方の新しい小屋をつくって、小屋をきれいにし、生母がついて二週間いる。他人ははいらない。夫は四日間山にも漁にも行かない。行くと子供が病気になる。

昔は氏族ごとに二メートルくらいのイマニカッ卜があって、月経のときに四日間いたと聞いたが、今はない。初経にお祝いすることもない。上級の家の人は、男も女も成人式をして宴会をする」

ということであった。

このことは日本だけのことではなかった。日本映像記録センターの豊臣靖著「東ニューギュア縦断記」(筑摩書房)の中の原住民の出産の状況を記したものにも、産産つくりの状況がくわしく報告されている。要約すると次のようである。

「午後三時、水汲みをすませた妊婦カングエは部落を出発した。三十分ほど歩いて渓谷に面した斜面に着いた。ナイフで木の小枝をはらい、坐れるだけの小産をつくり、屋根に枯草を載せ、地面にも枯草を敷いた。完成するまでわずか十五分。『なぜお産はブッシュハウス(産産)でするのか』と問うと、「部落の中ではタブーだから。それに、男たちにお産をみられるのは死以上の恥だ」という。『産屋をなぜ妊婦が一人でつくるのか』と問くと、『昔からの習慣だ。お産は一人でするものと決まっている。初産のときは母親だけは手伝ってもよい』と答えた」とある。

音の玉手箱 音の玉手箱

精神に翼をあたえ、創造力に高揚を授ける、音の宝石

Handel: Judas Maccabaeus HWV 63 - See, the conqu'ring hero comes! Handel: Judas Maccabaeus HWV 63 - See, the conqu'ring hero comes!

G.F.ヘンデル 「マカベウスのユダ」~見よ、勇者は帰る

(370) Slow March - See The Conquering Hero Comes (Outdoor Live Performance)

- YouTube

(355) Handel Tochter Zion freue dich or See the Conquering Hero Comes -

YouTube

(370) See, the Conquering Hero Comes -By G.F Handel - YouTube

(355) Handel: Judas Maccabaeus HWV 63 - See, the conqu'ring hero comes!

- YouTube

(355) See, the Conquering Hero Comes - YouTube

関連情報

放送の合間にこんな曲が流れます(予定) 放送の合間にこんな曲が流れます(予定)

「さくら貝の歌」 「さくら貝の歌」

「木枯しの二人」 「木枯しの二人」

|