|

女布(にょう)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

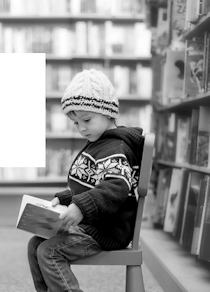

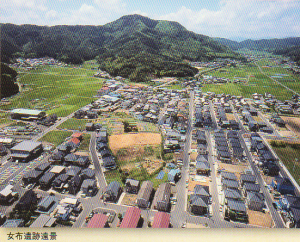

放送ではじゅうぶんに取り上げきれなかったところを当HPなどで若干補足したいと思います。 女布他の地の人は、舞鶴の人でもだが、女布をニョウとは読めないし、「ヘンな地名それは日本語ですか」と疑う。 これらの地名が何を意味したものか。あそこはゼッタイに女の人が布を織っとったトコや、とかいう。しかしそれは漢字を読んだだけのことだろう、そんなことで郷土の古い過去がわかれば何の苦労もなかろう。地元の古文書や郷土史関係の文献では記録や考察が見当たらない、昔から興味も感心も薄かったようであるが、ただ一つだけ、 『丹哥府志』に、 ◎和田村 【赤土】(名産) 赤土に四種の名品あり、一は赤なり、一は紅なり、一は薄紅なり、一は茶色なり、皆壁にぬる極て佳なり 和田は今では二尾の北に連なる地で、古くは「爾保崎」の一部でなかったかと推測するが、白浜台団地とか住宅地が開発されて、裏山が削られて地面がおもてに出ていたことがあった。その面は異様に赤く美しかった、これは普通の赤土ではない、何だろうと、記憶に焼き付いた。今は草木が生えていて、もう目にすることはできない。 文献を当たってみると、 『丹生の研究』(松田 私は舞鶴市の南郊に位する女布(にょう)をまず取上げた。ここは国鉄西舞鶴駅から西南に2kmをはなれ,もと丹後国加佐郡中筋村に属していた。私は昭和37年11月6日に,前章で紹介した丹後の伊加里神社を探求に行ったとき,偶然足を踏みいれることができたが,そこは300m級の丘陵に包まれて北向きの姿を見せる別天地であった。部落の背後の山のかなたには,真言系修験の形跡を留める高野(こうや)の地があり,またこのあたり一帯の山の腰には水銀の分析値0.009%を示した試料が得られたほどの土壌が歴然としている。したがって,朱砂の産出を意味するニフという地名を漢字で女布と表記したと考えることができる。 その後,友人の永江秀雄氏の指教によって,私は女布と称する地点がこの附近になおいくつか存在することを知った。京都府竹野郡網野町木津の下和田に女布(にょお)谷がある。これと山すじ1つを距てた西側の熊野郡久美浜町には,旧の田村の関部落に女布(にょお)という小字があり,女布権現山(343m)がそびえ,“女布の赤土”が有名であったという。 国鉄西舞鶴駅から,舞鶴線と平行して直南する国道をほんの500~600mたどると,その西側に高野川を背にして一神社がとり残されている。社名は笠森神社となっているが,おそらく笠水の訛であろう。この神社の手前100mほどで国道から東に,伊佐津へむかって200mくらいはいると,そこに淡島神社がある。この神社がむかしの伊加里姫神社ではあるまいか。社前にはいま“三柱神社”と刻んだ石柱があり,淡島・稲荷と荒神とを祀るといわれている。イカリがイナリと誤られたのか,あるいはそれが淡島神と化したのか,速断はできない。このあたりは高野・伊佐津両河の河尻に位するから,往古に比べて地情は大きく変っていると認めるべきである。したがって適当な試料はとうてい入手すべくもない。しかし私は昭和37年11月6日の調査で,吉野族が祖神の井光姫を奉じてこの地に進出したとする推論に可能性を与える試料だけは拾ったつもりである。淡島神社の南にある公文名の小学校附近では水銀0.0003%,公文名の南の七日市から西に折れて山にとりついた京口のものは0.0006%,笠森社の西の高野由里,およびこの部落と宮津線の鉄路をはさんで対面する中西では,それぞれ0.0006%,そして京口および中西とⅤ字を措いてその底点にあたる山中に存在する女布(にょう)の部落から採ったものは実に水銀含有0.009%であった。 よく知られた『丹生の研究』には取り上げられている。女布だけでなく周辺も水銀含有量が高い。 0.009%とか0.0003%とかの数値は、これくらいが検出されれば、 母岩や土壌に10-3%ないし10-4%くらいの水銀が含有されている場合は,地下に水銀鉱床が存在するわけで,その露頭部が古代において採取の対象とされたことになる。 また女布の近くに伊加理姫神社(京田)もあるので丹、水銀朱が出たことは間違いはなく、それに関連した地名であろう。 水銀は化合する相手の元素によって赤色の各種(硫化水銀)になるとし、白くもなる、「伊勢おしろい」(第一塩化水銀)はこれである。青丹よし奈良の都…と神殿宮殿などの塗装、防腐剤に使われた。朱は血の色でイノチの色であった(「朱」という文字は「牛」を一刀両断にしたもの、その飛び散る血の色の意味)。水銀単体では金のメッキに使われた、金銅仏は銅の素地に金メッキされたものだが、水銀を用いてメッキしたものである(水銀アマルガム法)、奈良の大仏もこの方法で金メッキされた。湯舟坂2号墳の黄金の太刀の環の部分などもこの方法かと思える。また「○○丹」とか赤チン(マーキュロクロム)とかの名の各種の薬、始皇帝も求めた「不老長寿の霊薬、仙丹、仙薬」にもなった。水俣病の元になったものでもあり、重金属類で扱いを誤ればたいていは人畜有害である、神経毒だから脳をやられる、ムシならイチコロで水虫薬や殺虫剤にもなる。 『魏志倭人伝』は「倭の水人」の風俗として「朱丹を以てその身体に塗る、中国の粉を用うるが如きなり」。「男子は大小となく、皆黥面文身す。」と伝える。魔除けと信じられたようで、倭人には朱がどうしても必要であった。 舞鶴市女布には式内社の日原神社があるが、この社は九社系で、水銀とはそう関係がない。集落の裏山に金峰神社があり、その境内に  『ふるさと女布』 金峰神社(上路神社) 天平年間(729-748)、行基菩薩が日本国内を巡歴されたとき、この地を訪れ、山麓に金峰山菩提寺を建立され、鎮守社として須佐之男命(牛頭天王と申す。牛頭天王は薬師如来の化身にして祇園精舎の守護神であり、京都の八坂神社も同様である)を勧請し、天御中主神を奥の院として祭祀し給うの言い伝えがある。これを金峰神社牛頭天王とあがめ奉り、神託により御社の土を奉持し耕地に撒布すると、万虫たちまち消散して諸作物豊穣、守護の御霊験あらたなりとの評判がたち、近郷よりも多数の参拝者があったという。第二次大戦集結後は農業技術の進歩、農薬の普及等で、現在は参拝する人も余り見えなくなった。 なお毎年十二月十五日の皇土さんには、来年の稲作の出来を占う松明の神事が行われる。 (本社・境内社及び祭神) 金峰神社(上路神社) 祭神 多気理比売命 建速須佐之男命 大年命 稲荷神社 祭神 稲倉魂命 (注・向日神社、大土神社の祭神は大年命の子なり) 祢布と書いてニョウと読んでいるが、漢字を読めばネフである。女布もメフと読めて、mとn、iとeはよく互転するので、どの音が元なのか判断が苦しいが、たぶんニフ、ニウと言ったのではなかろか。 当地にも弥生~平安に到る「女布遺跡」がある。こうした水銀に関係する地名のあるところは、たいては古い歴史がある。しかも郡衙跡でないかと言われる倉庫群が発掘されている。郡衙が国衙かは今後の検討を待つが、飛鳥時代の少なくとも加佐郡の中心地、ヘタこくと丹後国の中心地。あるいはもっと古くからそうであったのかも知れない。  ←女布遺跡(市の遺跡紹介リーフより) 東から西向。中央のグランドのような土色(水銀を含みそうな色)をした地に女布遺跡がある。中央の高い山は千石山、左(南)へ入った谷の集落が女布。白雲山は写真から外れるが、その山並が左側へ続いた山で、そう高くはない。 下森神社はその土色の地のすぐ先の黒く見える所にある。 有舌尖頭器の破片も出土しているので、縄文早期からの地である。 地元史界には、これといった文献資料がない。 各地の売布神社舞鶴女布の白雲山城の森脇 式内社の売布神社が村の中央に鎮座し、弥生遺跡があり、古墳も多い地。当地女布の赤土は古来有名であったという。 売布神社の祭神は豊受姫命・大屋媛命・狐津媛命。 熊野郡式内社・売布神社に比定される。大屋媛と抓津媛なら、素戔烏尊の子で、五十猛命の妹たちになる。 伝承によると、初め祭神は谷村の足洗井戸という所にとどまっていたが、野中村・安養寺村を経て船で佐濃谷川を下り女布に着き、女布の小字 売布神社の祭神は不詳。調書には大売布命と記すという。創立年月不詳。延喜式小社。往古は袮布ヶ森にあったが、字天神に遷宮した。その後、大雨のため境内損し、文久2年(1862)現在地に遷宮した。元は石立村の神社であったという。 祭神は下照比売命・天稚比古命。旧郷社。奉祀年代不詳、「延喜式」の川辺郡「高売布神社」に比定される。祭神は「特選神名牒」では高売布命とする。しかし宝塚市の売布神社と同様に川辺郡を本貫地としていた若湯坐連の奉祀する氏神である大咩布命であった可能性が高い。多田源氏の祖源満仲が多田庄の鎮護社とし崇敬したという。 祭神は高比売神・天稚彦神。「先代旧事本紀」天孫本紀に若湯坐連らの祖として大咩布命がみえる。大咩布命は高橋氏文にやはり若湯坐連らの祖としてみえる物部意富売布連と同一人であろう。若湯坐連は川辺郡を本貫地としており、これらのことから当時社は本来若湯坐氏の奉祀する氏神であったとみられる。江戸時代には貴船大明神と号し、元禄五年(1692)の寺社吟味帳(和田家文書)によると米谷村の産土神。 元は宍道湖西岸に鎮座していたといわれ、東へ遷座を重ね、13世紀頃に現在地で祀られるようになった。白潟大明神・橋姫大明神と称した時期もあった。同じメフでも当社はあるいは若布生で、海藻の生えるところの意味のことかも知れない。 「湯坐」というのは、湯人にも作り、複姓の大湯坐・若湯坐・額田部湯坐・椋橋湯坐の諸氏と、単姓の湯坐氏がある。湯坐は嬰児を入浴させる婦人を意味する語で、転じて皇子・皇女の養育に携わる氏が、湯坐の名を負ったのであろうという。垂仁記に、本牟智和気王のため御母(乳母)を取り、大湯坐・若湯坐を定めて養育し、さらに鳥取部・鳥甘部・品遅部・大湯坐・若湯坐を設置したと伝える。 しかしそうした仕事では氏族はメシは喰えないだろう、元々というか本職は鳥取や 大湯坐については、平城宮出土木簡に記す「若狭国遠敷郡野駅家〈大湯坐連□□ 御□□□〉」「十月十五日」が唯一の例だそうである。今の上中町野木の辺りという。 大売布命は記紀にはない、丹後では取り上げられること少ないが、但馬や摂津では案外に著名である。『先代旧事本紀』によれば、物部氏の祖・天照国照彦火明櫛玉饒速日尊(火明命)の7世孫、祖の児とされる天香語山命から数えれば6世孫に大咩布命が見える。 『姓氏録』には、 山城国神別。天神。真髪部造。神饒速日命七世孫大賣布乃命之後也。 山城国神別。天神。今木連。同上。 和泉国神別。天神。志貴縣主。饒速日命七世孫大賣布之後也。 などが見える。 『高橋氏文』に、物部意富売布連。 『但馬故事記』は、 物部大売布大連は、日本武尊の東征に従い、その10数年後、景行天皇の東国巡視の行幸にも随行。景行天皇32年夏6月、物部大売布大連は、日本武尊東征への貢献により、摂津の川奈辺(川辺郡)・多遅麻(但馬)の気多・黄沼前(城崎)の三県を与えられ、多遅麻に入り、気多の射楯宮(豊岡市日高町国分寺石立)に在した。多遅麻物部氏の祖であると伝わる。物部大売布は79歳で亡くなり、その子・物部多遅麻連公武が父を射楯丘に葬った。神功皇后2年、気多の大県主物部連大売布命の子、物部多遅麻連公武を、多遅麻国造と為し、府を気多県高田邑に置いたという。 売布という所に居たから大売布命と呼ばれたのか、大売布命と関係する地だから売布というのか、たぶん先の方だろうが、売布神社がある所は互いに何か関係がありそうだとわかる。 天香語山命の苗裔なら物部氏といっても間違いなし、尾張氏といっても海部氏といっても間違いがないし、天日槍の裔でも間違いがない。「大売布命の末裔・物部韓国連榛麿を城崎郡司とする」という記事もある。 摂津、但馬では売布神社の分布とだいたいは合うが、丹後については上の諸文献でも不明である、あるいは但馬や若狭の流れにあるものかも知れない。舞鶴女布は久美浜女布の流れにあるものかも知れない。しかしこれらの文献も水銀については何も触れていない。 伊加理姫神社 現在は京田に鎮座している。昔はこのホコラの向かいに京田公民館があった。モリさんと呼ばれる小さなホコラで、藤森神社といい、伊加理姫を祀る。祠の脇、石灯籠の隣に立てられている、生け垣の木の葉で見にくいが明治十二年の石柱には「伊加理姫神社」と書かれている。 伊加理姫というのはずいぶんと古い。笠水姫というのと同じで、イカリ族の姫ということで、その祖神として祀られたものであろうか。 近くの資料類には取り上げられることがなく、詳細は不明だが、古い物には記録されている。伊加里姫あるいは豊水富姫が祀られているという。 『丹後風土記残欠』 笠水(訓宇介美都)。一名真名井。白雲山の北郊に在る。潔清は麗鏡の如し。たぶん豊宇気大神の降臨の時に湧出た霊泉であろう。其深さは三尺ばかり、其廻りは百十二歩である。炎旱に乾かず、長雨にも溢れない、増減を見ない。其味は甘露(中国で帝王が仁政を行うと、天が感応して降らすと考えられた甘い水)の如しで、万病を癒す麗機がある。傍らに二つの祠がある。東は伊加里姫命或いは豊水富神と称する。西は笠水神即ち笠水彦笠水日女の二神である。これは海部直等の祖神である。(以下五行虫食) 勘注系図の倭宿禰命(三世孫)の注文に、 亦名御蔭命、亦名天御蔭志楽別命、母伊加里姫命也。神日本磐余彦天皇(神武)御宇參赴、而獻從祖神傳來天津瑞神寶(息津鏡・邊津鏡是也)以奉仕矣。 (彌加宜社、祭神天御蔭命、丹波道主王之祭給所也)。此命遷坐於大和國之時、娶白雲別神女豐水富命、生笠水彦命、(笠水訓宇介美都) 大江町観音寺の神名帳の、正三位伊加利比売明神と見られる社である。 『新撰姓氏録』 大和国神別。地祇。吉野連。 『丹生の研究』では次のように訳している。 吉野連は 伊加理姫は豊水富ともいうと残欠はいう、勘注系図は別人(義理の母娘)にしている。『姓氏録』では豊御富としている。同じようにトヨミトミと読むのであろう。この一族の祖神・白雲別神から出た名なのか白雲山はこのホコラの背後の山である。この辺りで力を持っていた一族であったように見受けられる。市内では今も碇サンというのが少し見られる。 『丹生の研究』 往古の吉野が異族の世界であり,化外の地とされていたと考えることは許されそうである。それならば,そこに生活し,朱砂の採堀を特技とした吉野族が,水銀の堅坑に自然水銀が溜る現象を彼らの祖先に結びつけて,イヒカリ(井光・井氷鹿)という祖神を誕生させたと判定して,誤らないであろう。その吉野族が天武天皇のころから大和朝廷の勢力になびき,しだいに大和族に同化されていくと,その祖神はいつしか神話の世界の支配者にふさわしい女性と化された。こうして創造された井光姫(いかりひめ)は吉野族の各部落で祀られるようになったのであろう。 大和朝廷に倣って,自らの祖神として井光姫を誕生させた吉野族は、丹生氏に次ぐ水銀採鉱者として,全国的に進出した形跡をもつ。現在もなお,あちらこちらに残っている“いかり”という地名には,その結果と認めてよいものが多い。すでに井光に関して紹介した伊勢の豊受大神宮の末社のひとつは,井光姫を祀り,社名は伊我理・伊賀利・伊加利といろいろに書かれる,これは“いかり”について一定の表記がなかったことを告げる。全国的に見受けられる“いかり”の地名についても同様であるが,伊加利と書く場合が多い。また,奥吉野の井光村を別に碇村とも書いたように、碇という文字が当てられたり,五十里とした場合もある。 丹後のイカリイカリは全国あちこちにある地名だが、丹後だけを拾ってみる。舞鶴と伊根町、丹後町に限られるようである。イカリ族は丹後では舞鶴を拠点としていたのではなかろうか。 舞鶴では今の天台が古くは 「観音寺神名帳」加佐郡に、従五位上、 丹後半島の屋根に 『丹後国竹野郡誌』 猪刈神社 無格社 字三山小字メウジ鎮座 (神社明細帳) 祭神 創立不詳. 『丹後旧事記』 伊根町本庄はイカリ村だったといい、あるいは日量は日置の間違いともいう。伊根町には碇橋もある。伊根町の筒川と「紀伊国

|

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Link Free Copyright © 2021 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||