「前畑がんばれ、前畑がんばれ、前畑がんばれ、前畑がんばれ、前畑がんばれ、前畑がんばれ、前畑がんばれ、…」。

「前畑勝った、前畑勝った、前畑勝った、前畑勝った、前畑勝った、前畑勝った、前畑勝った、前畑勝った、前畑勝った、…」

と、何度書いたらいいのかわからないが、その叫びのラジオ中継名放送でよく知られている、1936年(昭和11)の第11回ベルリン・オリンピック。

棒高跳びの大江

季雄選手(1914-1941)は舞鶴白糸浜の出身である。七条大門の開業医の次男として生まれている。(←左画像。彼の母校である西舞鶴高校、昔の舞鶴中学校、彼はここの六期生)。

白糸浜神社の氏子であり、小学校はすぐ近くの新舞鶴小学校であった。オリンピック後故郷へ凱旋し、母校で後輩達に実技をして見せ、オリンピックで使った棒(ポールと呼ぶのだそうだが)は神社へ奉納したそうである。(現在はこの神社にはなく、市政記念館の一画に展示されている)。

愚妻はこの高校の出で、しかも陸上部、しかも走り高跳びの選手だったそうであるが、大先輩の彼の事を問うても「ぜんぜん知らんデ。そんな話、聴いたこともないデ」とのことであった。なんともデキの悪い不勉強な後輩である。仮にも学校だろ、何を学ぶための学校なのであろう。

別に彼女だけではない、だいたいは舞鶴の全市民がそうしたことであった。従って太平洋戦争緒戦でフィリピンにおいて福知山二十聯隊は全滅したということも知っているはずがないと想像したくなってくるのである。

オリンピック表彰式。二位の台(先頭に見える)にいるのが大江選手↓

舞鶴出のオリンピック選手はこれまで4名(大江季雄、菅谷初穂、齋藤里香、山口有希)であるが、オリンピックメダリストは舞鶴には彼しかいない。そんな立派な業績をおさめた彼であるが、実際には、その彼は長らく故郷舞鶴のその母校においてすら忘れられていたのである。

ちなみに私は小学校の先生に教えてもらった記憶がある。福知山の人であったが、「友情のメダル」の話を聞いた覚えがある。それくらいで他に話題になっているのを聴いたことはない。

戦没スポーツ人として、各地の戦争展などでよく彼が取り上げられ、よそで話題になるようになった後に、ようやくこんな銅像なども造られるようになった。こんなところが舞鶴で、いかにも田舎。どんな偉業も、どんな町の誇りも、どんな至宝も、すぐに忘れてしまい、忘れたことすらも忘れはてて、何十年もすずしい顔。そして何でもなく当然の話を「舞鶴のジマンですホコリです」。忘れてはならない過去を忘れるような者に明日が築けるものであろうか。過去を忘れる者は未来も忘れはしないだろうか…

オリンピック棒高跳び競技は延々と5時間にもわたった試合であった、公式記録では彼は三位であったが、二位の西田修平選手と同記録であり、審判ミスのようであり、正式にはどちらも二位が正しかったようである。表彰式では西田は大江を二位の台にそっと押しやったという。

そんなことで帰国後、各々がもらったメダルを各々二分し片方づつを繋ぎ合わせた「友情のメダル」をつくったのである。画像は市政記念館に展示されているもの、本物よりもかなり大きい複製である、本物は直径5㎝くらい、銀と銅を繋ぎ合わせている。(銀が左にあるのは大江選手のメダル)

その後彼の樹立した4m35という日本記録は21年間破られることがなかったそうである。(竹では、このあたりが限界値。グラスファィバーのポールになって、今では6mを超える)

*西舞鶴高校にある彼の銅像は国道27号からも見える。気をつけて見れば見えるが、国道を通る市民からも見てもらおうとか、そちらに寄せようとか、そこにも案内板立てようとかいった意識はないように思われる。このあたりが「舞鶴人の壁」「舞鶴人の残念なところ」であろう。どこかでも書いたが彼の母校の小学校の意識とピッタリと同じ、市民無視の舞鶴レベルである。何で彼の写真を校長室に飾って、彼の後輩である生徒達に見てもらおうとせんのじゃいや、せめて体育館にでも置けよ、と他の町の市民からは言われるのである。市民に文化を広めようと口先では一応はリッパそうには言うが、行動としてはケツを向けたままで、ゼンゼンそんな気もなく、気も付かないウカツさ。銅像を造っただけでもエライが、何ならもう少し考えろといいたくなる。

すばらしい学校郷土教育とすばらしい郷土史家様方の大変な努力のおかげで、大方の市民からはスッコーンと忘れられていたことを強く思い起こしていただきたいものである。

その後昭和14年(1939)福知山二十聯隊に入隊し、昭和16年(1941)12月24日ルソン島ラモン湾の敵前上陸作戦中に、銃弾を腹部に受けて戦死している。27歳であった。

大江選手、ラモン湾で戦死

歴史を学ぶということは、戦史でも、あるいは郷土史であっても、世界平和を築く、というのは当然の目標であろうが、基本は学ぶ人々の、あるいは郷土社会の人間性を取り戻し、高めるものを目指すべきと思う。時代が進み科学技術が発展したとしても人間の脳味噌自体は6万年昔から大きく進化はしていない、そうしたことで間違いは繰り返され、歴史は繰り返されることが多い。過去の事例に学びその教訓を生かすことによって、悲惨な将来だけは何とか避けられるかも知れない。そうしてすべての人々が、より人間らしく生きられる社会を築くためにこそ努力しているのだ。この理想とする目標を持たないと、いつの間にやら、何を学び、何をやって、何を生きているのやら、さっぱりわからないものと成り果てていく。

私としてはあくまでもそうした方向性を持って書いていくつもりで、つたないものでしかなく、あるいは誤解も生まれるかも知れないが、学ぶことも、人間であることも、両刃の剣、戦争にも平和にも、どちらにも有効なもの、いっときも忘れてはならない方向性かと心していきたいと思う。

1941年(昭和16年)12月8日、日本海軍は真珠湾を奇襲攻撃し、日本陸軍はマレー半島に奇襲上陸。香港やフィリピンなどアジアや太平洋各地でも一斉に軍事行動を開始した。日本政府はアメリカ、イギリスなどに宣戦布告した。

ルビコン河を渡った。サイは投げられた。ニュースを聞いてたいていの国民はバンザイバンザイ、ごく一部は「アホが…」と絶句した。それよりも2週間も前にすでに20聯隊の兵舎はカラッポであった、こちらから先に手を出したことは間違いない、ダレを恨むこともできない。前後左右、後先も見ることもない、バチアタリどものうすい考えの尻馬に乗り、突走れば自分のイノチすらヤバくなりはしないか…。

『防人の詩(比島編)』(京都新聞社、昭56)は、

比島攻略を目指す第十四軍は、その指揮下に第十六師団と第四十八師団の二個師団を擁し、第三艦隊の援護と第五飛行集団、第十一航空艦隊の支援のもとに、その作戦準備を完了していた。

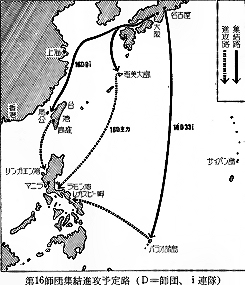

作戦の詳細な打ち合わせは、すでに十一月十四日から三日間、山口県の岩国海軍航空隊で行われていたが、この結果として、第十六師団はその編成兵力を三方面に分割し、比島への上陸作戦にあたることが下命されていた。即ち第十六師団の基幹をなす歩兵三個連隊のうち、まず歩兵第九連隊は比島のルソン島北岸、リンガエン湾に上陸し、一路南下して首都マニラに向けて進攻し、歩兵第二十連隊はルソン島の東岸、ラモン湾に接岸、上陸し、背後からマニラヘの進撃路をとり、歩兵第三十三連隊は同じルソン島の最南端にあるレガスビー岬から進攻を開始し、北上して歩兵第二十連隊と合流してマニラをねらう-という三方面に兵力分散の展開をみることとなった。

このうち、ルソン島北半のリンガエン湾に上陸する予定

の歩兵第九連隊は、同海岸への進攻を企図する台湾編成の第四十八師団の指揮下に入り、上島良雄連隊長の名前を冠して「上島支隊」の呼称を持つことになった。そして、第十六師団司令部は、歩兵第二十連隊を基幹としてルソン島東岸のラモン湾に上陸することになり、捜索第十六連隊、野砲兵第二十二連隊、工兵第十六連隊などの特科連隊もラモン湾への上陸を行う師団主力の指揮下に置かれることになった。

こうした兵力配置によって、歩兵第九連隊の上島支隊を指揮下に加えた第四十八師団は総兵力三万四千九百人の大兵団となり、ラモン湾に向かう第十六師団主力は歩兵第二十連隊と特科部隊をあわせて七千人の兵力編成となっていた。一方、同じ第十六師団の編成下にあってルソン島の最南端、レガスビー岬への上陸を目指す歩兵第三十三連隊の主力は野砲兵第二十二連隊の一部と工兵第十六連隊の一個中隊などの支援を受けたが、計二千五百人の兵力にとどまり、別に呉第一海軍陸戦隊が加わる特別編成となっていた。

こうして第十六師団の基幹となる歩兵三個連隊は、それぞれに分割されたかたちでの上陸任務を与えられ、三方面がら分散進攻することになったが、これら上陸予定地点のひろがりから、各隊ともに事前の集結地点も、また、分散待機する展開となった。まず、師団主力(歩兵第二十連隊)は十二月に九州南端の奄美大島に集結し、第四十八師団の編成下に置かれた歩兵第九連隊積載の船団は台湾の馬公、高雄港などに待機し、歩兵第三十三連隊は名古屋港を出港後、一路南下してパラオ諸島に集結する布陣をみせていた。

ちょうど、そのころ連合艦隊の機動部隊は終日、濃霧に包まれた北太平洋を一路、東進していた。この機動部隊は高速空母六隻を基幹とした戦艦二隻、重巡二隻、軽巡一隻、駆逐艦九隻、タンカー八隻の大艦隊であった。六隻の空母には九七式艦上攻撃機、零式艦上戦闘機など計三百八十七機が搭載されていた。この機動部隊は十一月十日から十八日の間、それぞれに瀨戸内海を単艦、または二、三隻の小群にわかれて出港し、同月二十二日までに千島列島の択捉島にある単冠湾に集結していた。

『福知山聯隊史』(昭和50)、

…突如として出動命令が降り、夏服が、寒さに向かう直前に支給されるや「サァ南方だ」と一様に緊張しつつ態勢を整えた。

十一月二十三日の未明、朝霧深き丹波路をあとに、列車は窓を悉く天幕で覆い、秘かに福知山駅をあとに一路大阪駅に向かい、翌二十四日、全く企図を秘匿した三隻の輸送船が大阪港を出汎、四国の郡中沖にて、上陸作戦の訓練をしつつ、南に向かった。…

船が着いた所は、九洲の南端奄美大島であった。第十六師団の全部が到着するまで、朝早くから夜半まで繰り返し上陸訓練を反復するうちに、安易な守備隊説から緊迫した大激戦を想起し、一種異様な空気に包まれた。

十二月七日未明、師団は堂々二十四隻からの大船団で奄美大島をあとに、南を指して太平洋の真ん中を時速十二ノットで波をけった。十二月八日、遂に大東亜戦争に突入したのだ。 中部ルソン島ラモン湾に敵前上陸予定の師団輸送船団は、途中米軍の妨害を受けることなく、十二月二十四日の深夜一時三〇分、視界不良のため計画より、約一粁近い陸岸に上陸を開始した。

フィリピンのマニラの真東にラモン湾という大きな入江がある。ここへ16師団は敵前上陸する。敵というのはフィリピンを植民地支配していた米軍である。

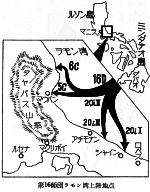

16師団(軍隊符合16D)は主に京都の部隊である(師団司令部は京都市伏見区深草・現在の聖母学院本館。師団街道と呼ばれる道路が今も残る) 。16師団はここにあった伏見9聯隊と福知山20聯隊(20i。歩兵聯隊)、それに津の33聯隊から成っていた。

大江がいた福知山20聯隊第2大隊(Ⅱ)は、「廣」部隊と呼ばれていて、その第5中隊(5C)に彼はいた。第2大隊は、師団主力(20iⅢ)の右翼からマウバン目指して上陸しようとしていた。後にわかったことだが、ここは敵陣の正面で、強い抵抗を受けた。

アチモナンに上陸した、20iⅢには伴とし子さんのお父さん(故柴田義男氏)もおられた。

『聯隊史』は、

(一)廣部隊

恒廣成良中佐の指揮する歩兵第二十聯隊第二大隊、野砲第二十二聯隊の一コ中隊を配属。廣部隊は午前一時三〇分、マウンバン附近、…廣部隊は上陸後まもなく熾烈な火力による、米比軍の抵抗をうけた。

大江少尉(舞鶴出身)はこの時無念の銃弾を胸に受けた。曾ってのベルリンオリンピック棒高跳で、西田修平選手と二、三位を分け合い、マニラ、一番乗りを果したら、このスパイクでもう一度跳ぶのだと語ったこともはかなく、たまたま、手当にかけつけた、第四野戦病院付軍医が実兄であったのが、せめての幸せと笑を洩らして鮮血に来れ、数名の戦死者と共に、公報第一号の犠牲者となる。

少尉だったのなら、小隊長だっただろう。胸と書かれているが、胸だけなら助かる可能性が高い、本当は腹部を銃弾が貫通した、これが致命傷であった、これはいかに名医とて助ける方法がない、大変に苦しいそうである。

軍医をしておられた実兄が沖に待機した病院船におられて、彼はそこへ運ばれたそうであるが、もう打つ手はなかった。

誰に教えてもらったのか忘れてしまったが、東史郎氏だったかも知れない。胸は東條なんかも自殺とか装って自分で撃ってます、胸は大丈夫です、心臓とか急所に当たらない限りはね、彼はそんな事くらいはよく知ってます、助かるんです。偽装の自殺ですよ、あれは、卑怯な男です。しかし、腹はあきまへんナ。苦しんで苦しんで何時間ほどでしょうかナ、死にますナ。ということであった。

心臓とか胃腸とか重要な臓器の周辺は太い血管ばかり、そこに弾が当たると、止血の方法がない、血液が30%失われると生命はあやうくなるそうである。

『リンデンの梢ゆれて』(平3・結踏一朗)は、

輸送船団は途中、敵機や潜水艦に発見されることもなく、十二月二十四日未明、予定通りルソン島ラモン湾口に近付まで行った。

敵はいるのか、いないのか。海面も、海岸線の椰子の樹林も静まり返っている。精鋭の誉れ高い歩兵第二十連隊は第一大隊が湾南部のシャインに、第二大隊が北部のマウバンに、師団主力に先んじて上陸を敢行する。第二大隊の先鋒となる大江小隊は先兵中の先兵群だ。

将兵はすでに輸送船から上陸用舟艇に移乗を終えた。午前二時、舟艇群は一斉に上陸地点目指して行動を起こした。船首に波が砕ける時、無数の夜光虫が明滅するのが、あたりの静寂とともに不気味であった。小隊長の大江は抜刀し、真っ暗な椰子林を凝視しながら舳先に仁王立ちになっていた。

突然、重機関銃の響きが暗闇をつんざいた。大江の目の前を黄燈色の帯が走った。やはり敵は潜んでいた。目指す上陸地点には強力なディフェンスが敷かれているようだ。事実、海岸線には二重、三重に鉄条網が張りめぐらされ、米比軍は強固な陣地を構築していた。

大江小隊の精兵たちは弾雨をものともせず、波打ち際に向かった。舟艇は海岸線まであと二百メートルに迫った。と、「ガサッ」にぶい音、突き上げるような衝撃とともに舟艇は浅瀬に乗り上げた。敵は狙い撃ちをかけてくる。銃弾は容赦なく降り注いだ。大江は舟艇を飛び降り、軍刀をかざして浅瀬を進んだ。

五、六歩進んだ時、大江は右脇腹に激痛を覚えた。一弾が自分の肉体を貫いたことがわかった。それでも大江は漆黒の海に鮮血を流しながら前進した。勇敢な小隊長の突撃は部下の士気を奮い立たせ、彼らも遅れじ、と続いた。銃弾は雨、あられ。大江は首にも、胸にも、もう一つ腹部にも被弾し、部下の多くもバタバタと浅瀬に倒れた。

輸送船に引き上げられた大江の顔はすでに土色であった。船内の仮治療室に横たえられると、すぐ兄の大江泰臣軍医中尉が呼ばれた。上官の軍医に「開腹手術をしてはどうか」と勧められたが、もはや手術が何の意味も持たないことははっきりしていた。黙ったまま、かぶりを振った兄は弟をしっかりと膝に抱えた。「エボタン」の愛称のよってきたるところの特徴のあるエクボが、意識がなくなっても右の頬にくっきり浮き出ていた。止め金のはずれた背嚢から血染めのスパイクシューズがのぞいていた。

二十七年間をのびやかに生きた一代のボウルター・大江季雄は南海の朝まだき、兄の腕から静かに親友・鈴木聞多のいる国へ旅立っていった。時に「昭和十六年十二月二十四日午前三時」と京都府竹野郡弥栄町の等楽寺にある大江の墓碑に刻まれている。

『防人の詩』(京都新聞社)、少し長いが、これが最も真実のようである。

ラモン湾の北岸、マウバンに向かっていた歩兵第二十連隊第二大隊は、上陸の直後、海岸陣地からの執ような抵抗に遭遇し、予想を越える甚大な損害をうけ、大隊は苦境に立たされつつあった。

この第二大隊は恒広成良中佐の指揮下にあり、歩兵第二十連隊のなかでも特に精兵を擁した強力な部隊と目され、そのなかには、かつて「ベルリン・オリンピックの華」ともいわれ、また、福知山高女の女学生たちが、すれ違ったとき「思わず、頬を染めた」ともいわれる大江季雄少尉も第五中隊の小隊長として、このマウバン正面海岸への強行上陸の陣頭に立っていた。ただ、マウバンに向かった歩兵第二十連隊第二大隊も、午前二時ごろ、目的地点への上陸開始を告げる報告を発しており、その上陸作戦は、未明の暗闇を利して成功したものと考えられていた。しかし、その後、第二大隊からの連絡はまったくなく、ラモン湾海辺の中央地点、アチモナンに上陸した連隊本部、さらには師団司令部も北部海辺への上陸部隊の動向に憂慮の色を濃くしていた。

この第二大隊は第五中隊を先兵中隊とし、同中隊がマウバンの正面海辺に強行上陸を敢行し、その北方一キロの地点に第六中隊が上陸して、第五中隊の上陸を掩護する展開のなかで、第六中隊は一挙に北方からマウバンの街に肉薄する作戦指示が下されていた。

こうして午前二時前、一斉にマウバン沖のラモン湾から発進した上陸用舟艇群は、暗夜の海辺を目指して進攻したが、第六中隊の舟艇群は予想もしなかった湾内の強い潮流によって、北へ、北へと流され続け、ようやく接岸に成功した地点はマウバンの北方一キロの予定が、六キロもの北方海岸に漂着する状況となっていた。

このため、第六中隊は上陸と同時に、即刻、海岸線に沿って南方への急進を開始したが、その前方には現地人しか知らない密林の小径があるのみで、その小径も、やがて途断えて中隊は密林のなかに閉じ込められる事態を迎えたのであった。

午前三時すぎに接岸、上陸した節六中隊が、この密林地帯を抜け出して、ようやくにマウバンの北方郊外に達したとき、時刻は、すでに正午前になっていた。この間、兵士たちは、名も知らない密林の巨樹の密生したなかを完全軍装の重装備に加えて、重機関銃、速射砲、歩兵砲など、肩に食い込むような重量の火器すべてを持って、懸命にマウバン目指して休むことなく、十時間の強行軍に耐え抜いたのであった。

しかし、第六中隊の将兵がマウバンの北方郊外に達しかとき、初めて知り得た友軍-第五中隊の戦況の結果は、同中隊の海辺陣地の真正面に上陸し、そこに布陣していた米比連合軍の強力な火網の前に全滅に近い甚大な損害を受けた-という悲報であった。第五中隊の損害は、中隊全員百八十人のうち、その後の戦闘に耐え得る将兵はわずか二十余人という壊滅的なものとなっていた。

-この日の未明、第五中隊の将兵たちは上陸用舟艇から飛び降り、なお、海辺に迫るまでの海中にあったとき、まず、海岸陣地からの一斉射撃に見舞われていた。そして、この弾雨のなかを強行して海辺の砂丘にはい上がった将兵の頭上には曳光弾をまじえた、より激しい銃火が浴びせられ、その周辺を包み込んだ。

この第五中隊にあって、第一陣の上陸用舟艇に乗り込んでいた大ゑ季雄少尉は、不気味なうなりを生じて飛来する弾雨のなかを舟艇から飛び降りるや、あとに続く兵士たちに「危ない、伏せろ」と、思わず大声で命令した。しかし、兵士たちの多くも、すでに海中に飛び込んでおり、その場に伏せることは不可能であった。

海辺陣地の火網は、それほどにすさまじいものであり、沖合三キロの洋上に停泊していた輸送船上からみた状況も「まるで火すだれが、部隊の全員を包み込んだような光景であった」という。兵士たちのなかには「伏せ」と命令されるより前に、すでに海辺陣地がらの銃弾に頭部を撃ち抜かれ、あるいは全身に数弾を受け、一声もあげることかく次々と波間に倒れ、これらの兵士は、再び、起きあがろうともしなかった。

この熾烈な火網にとらえられながら、第五中隊の兵士たちは懸命に、海中から海辺の砂丘にまではいあがろうとしていた。そして、将兵たちは、水際の砂丘上に散開を終え、米比連合軍の海岸陣地の銃座の閃光に向けて応射を開始ようとした。しかし、舟艇から、水際までのおよそ二百メートルの海中にあって、第五中隊の半数を超える百余人の将兵が死体となって波間に浮き、あるいは、傷ついたまま、ようやくはいあがった砂丘上に倒れていた。それは、倒れていた……というよりも「なぎ倒された、という情景に近かった」と、兵士の一人はいう。

この「なぎ倒された将兵」のなかに大江季雄少尉もいた。そのときの状況を、新聞報道はつぎのように祖国、日本に伝えた。

〔マニラ九日発同盟〕ベルリン国際オリンピック大会の花と咲いて、世界スポーツ界に名声を馳せたわが陸上競技界の至宝、棒高跳びの大江季雄選手は陸軍歩兵少尉として今次大東亜戦争に勇躍出征、比島攻略戦成功の重大契機をなした去る十二月二十四日のルソン島南部ラモン湾、北入口ムーバンの敵前上陸戦に○○部隊の隊長として、さっそうと陣頭に立ち、スポーツマッーシフフの神髄を発揮して奮戦中、敵弾を数カ所に浴びて壮烈な戦死を遂げたり。

〔マニラ十日発同盟〕二十四日早暁、ルソン島南部、ラモン湾北入ロムーバンに敢行されたかがOO部隊の・壮烈な敵前上陸の隊長として散華した陸上競技界の至宝、棒高跳びの大江季雄少尉は、挺身奮戦中、敵の機銃弾を数ケ所に浴びて同日午前二時半、壮烈な戦死を遂げたり。

すなわち、大江少尉は二十四日午前二時、○○長として舟艇に乗船、海岸線一帯に鉄条網を張り、頑強な防衛陣地を構築し、必死となって皇軍の上陸阻止を企図する頑敵を粉砕すべく、勇眺、海岸目指して突進しだが、舟艇が水際をへだたる二百メートルの浅瀬にぐっと船首を突っ込むや、敵陣地から狙い撃ちの猛射を沿び、重傷を受けたが屈せず、部下を指揮して海中に飛び降り、血だるまとなって海岸の敵陣地めがけて突進、軍力をふるって敵陣地に飛び込んだ瞬間、またも敵弾を浴び、ついに力尽きて同二時半「天皇陛下、万歳」を絶叫しつつ壮烈な戦死をとげたものである。なお、大江少尉乗船の輸送船には、同少尉の令兄、大江泰臣軍医中尉が乗船しており、急遽、看護に向かった。

-当時の新聞は、このように報道している。同時に各新聞は「奇しくも令兄の看護を受けて、冥目」といった見出しをかかげ、その後の大江少尉を語る記述のほとんどが「壮烈な戦死」と「実兄の手厚い看護」という劇的な光景を報じたのであった。

だが、戦場とは、そのような劇的で、かつ、悲愴美の入り込むことを拒否する場であった。第十六師団の負傷兵を看護するため編成された第四野戦病院の衛生兵と軍医の次の証言は、そのことを赤裸々に報告している。

歩兵第二十連隊第五中隊の先陣となった大江季雄少尉は、マウバン正面の海岸線に接近した舟艇から真っ先に飛び降り、暗闇の海中を砂丘に向けて進んでいた。

その瞬問、彼は、腹部に激痛を感じた。海岸線の防衛陣地から発射された銃弾の一発が、彼の腹部を貫通したのだった。彼は、腹部の激痛をおさえながら、その周辺に次々と倒れて行く兵士の姿に、飛び降りたばかりの上陸用舟艇を大声で呼び、これら傷ついた兵士を直ちに後送するよう命令した。

しかし、その上陸用舟艇は、海岸線トーチカからの重機関銃の掃射のため、舟艇の各所に穴があき、この穴がら艇内には刻、一刻と海水が流れ込んでいた。大江少尉の命令を受けた船舶工兵は、懸命に、この舟艇の穴をふさぐ一方、付近の海中にただよう負傷兵を艇内に引き揚げ、なおも激しさを加える流弾のなかを沖合の輸送船に向け、回航をはじめた。

艇内に収容された兵士たちは、ある者は背を折り曲げるような姿勢でうずくまり、ある者は多量の出血のためか、口さえきこうともしなかった。船舶工兵は、これらの負傷兵の間をまたぎながら、艇底に浸水した海水を懸命にかい出していた。舟艇は、間もなく沖合の輪送船の舷側に横づけとなり、船舶工兵の一人が大声で負傷兵の回航を告げた。

輸送船の甲板上にあわただしい人声が流れ、負傷兵士の母船への収容が開始された。そして、負傷した将兵の最後の一人が腹部をおさえるようにして、輸送船の甲板に収容されたとき、これらの負傷兵を回送した舟艇は、そのときを待っていたがのように音をたてて沈没した。最後に甲板に収容された将校-それが、大江少尉であった。彼の表情は苦しそうであった。その下半身には、べっとりとした鮮血が付着していた。彼は、直ちに、輸送船内の仮設病室に運び込まれた。そのときの彼の顔面からは、すでに血の気は失せ、端正なマスクは白色に近い状態となっていた。

この輸送船には、偶然というべきか、第四野戦病院の実兄、大江泰臣軍医中尉が乗っていた。直ちに大江軍医中尉が呼ばれ、実弟の病室にかけ込むと同時に、上官の軍医から緊急に腹部の手術をするよう命じられた。だが、実兄の大江軍医中尉は、この命令を拒否した。それは「拒否」という強い宣志の表示ではなく「医師の一人として、肉親の手術はできません」と伏し目がちに語るえん曲な拒否であった。上官の軍医も、この実兄の意見を了承した。

大江少尉は、実兄の執刀による開腹手術が中止されたまま、輸送船内の病室に横たわっていた。実兄の大江軍医中尉は、やがて弟の病床から離れるや、船内の別室でただ一人、もの思いに沈んでいた。彼が、弟の手術に反対したのも、また、上官の軍医がそれを即座に了承したのも、実状は、すでに、すべてが手遅れであることを両者が暗黙のうちに了解しあったからであった。

ただ、こうした状況は、その後に祖国、日木に伝えられた新聞報道のうち「……海岸の敵陣地めがけて突進、軍力をふるって敵陣地に飛び込んだ瞬間、またも敵弾を浴びついに力尽き『天皇陛下 万歳』を絶叫しつつ壮烈な戦死をとげた」-という光景が、明らかな虚報であることを物語っていた。

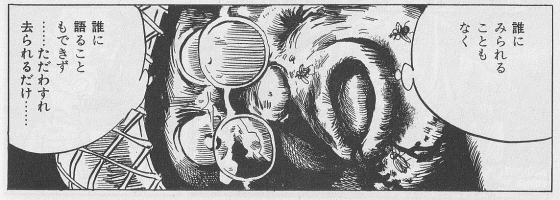

死期を待つ大江少尉の腹部は、銃弾の貫通した個所から大腸がはみ出し、その腸壁には、ラモン湾の砂丘の砂が付着したままとなっていた。

別室に、ただ一人、慟哭していた実兄の大江泰臣軍医中尉は、弟の死の寸前、再びその病室に呼ばれた。大江季雄少尉の意識は、かすかながら、なお、残っていた。彼は、病床のすぐ横にいるのが自分の兄であることを知った。

死期を迎えるまでの彼は、断続する腹部の激痛を懸命にこらえ続けていた。それでも、思わず、はきかけた苦痛の叫びをのみ込むかのように、苦しそうな表情のまま、黙って病床に伏せていた。午前四時すぎ、腹部貫通銃創の大江季雄少尉は、輸送船内の仮設病室で絶命した。

実兄の大江泰巨軍医中尉が、心臓の鼓動の絶えた弟のそばを離れ、万感の思いのなかで、思わず振り返った船室の窓には、ようやく南国の夜が明け、やがて白みはじめようとするのか、薄い陽光がさしかけていた。

血ダラダラの話で申し訳ないが、これが戦争である。戦争とはこうしたことばかりのことである。第二次大戦だけに絞ってみても、8000万のこうした血ダラダラであった…

大江選手の実兄、大江泰臣軍医中尉も、こののち昭和20年2月1日、レイテ島で戦死された、戦死後大尉。と『防人の詩』の資料にある。大江選手の戦後の追悼集会や出版物などにお兄さんの姿が確認できないので、兄さんも亡くなられたのでないかと、推測していたのだが、やはりそのようである。詳しくは同書「レイテ編」にある。

どなたか泰臣氏のその後を知りたいとメールをいただいたことがあるので付け加えますと、泰臣氏は十六師団第四野戦病院におられ、レイテ脊梁山脈の大密林横断中、極度の飢えや疲労のため消息不明となられたようである。その日付は19年11月末であったという。

大江選手の母校である新舞鶴小学校(舞鶴市浜)は平成14年に、創立百周年を迎えて記念誌を発行した、その中にいくらか触れられた箇所がある、(写真も)。

本校出身のオリンピック選手

…昭和十一年八月一日、ベルリンで開催された 第十一回ベルリンオリンピックは、世紀の祭典と言われ、ヒトラーの開会宣言で幕を開けた。ナチズムの宣伝色濃厚な大会と評されたが、演出は抜群で聖火リレーもこの大会から始まった。

このベルリン大会には、本校を昭和二年に卒業された大江季雄氏が棒高跳びに出場された。

また、この大会は日本選手の活躍がめざましく話題の多い大会となった。

中島褐己さんのお話

私の出身地京都府舞鶴市は、有名人の少ない土地ですが、ベルリンオリンピックの棒高跳びで、西田選手と二位三位をわけあって「友情のメダル」として世間の評判になった大江選手などは、自慢の一人です。当時の新聞は、銀と銅の半分ずつつながれたメダルの写真と敢えて、二位三位の決着をつけず、銀・銅のメダルをわけあったことを佳話として報道しています。

大江選手は、その後比島ラモン湾で上陸作戦中、戦死されましたが、オリンピック直後母校の運動会に招かれて、鮮やかな妙技を披露されたのを記憶しています。

さて、私の母親が、母校新舞鶴小学校の教師をしていたとき、大江選手の五、六年の時の担任でした。母親は大変肥っておりましたから、体育(当時は体操)の授業が大変苦手でした。自ら語るところによれば、「大江君が、私の代わりに皆の先頭になって体操をやってくれた。皆も大江君の言うことを聞いてよくやった。おかげで隣の組と競争しても、いつもこっちの勝ちだった。」と言うことでした。また、陸上競技の大好きだった大江君が、たった一人で夕方暗くなるまで練習に励んでいる時、いつもその傍らで私の母親が応援したそうです。

由井浜重雄さんのお話

大江選手の生まれは七条通り大門北、父上は医師であったと聞いています。

大江選手は、ベルリンオリンピックから帰国後、浮島グランド(現市民病院)において、超満員の町民の視線を一身に集めて、竹のボールをややしならせて、四メートル二十センチを二回試技されたのを記憶しています。

その後、当時使用したボールは、白糸浜神社に奉納されていましたが、現在は、市政記念館に保存されています。

戦前グループの座談会

……

荻野 大江選手が浮島の公園で棒高跳びを披露された話が出ましたが、大江選手は新舞鶴校出身のスポーツ選手として、この学校の誇りとも言うべき人だった。

あの方は戦死されたんですが、お父さんは校医で私達は大江選手のお父さんにいつも診てもらった。ところが東京の方に移られることになりまして、新舞鶴校に大江選手の写真、それから中国へ遠征されたときに中国の方からもらわれた何ていうのか、立体的に彫ってある中国の美しい風景額を寄贈されました。

大江選手の最後の息を引き取る前の様子は、あまり一般に知られていないので、私のうろ覚えの中で申し上げたいと思います。

大江選手はあの時、中尉だったでしょうか、フィリピンのどこの島ですか上陸作戦で一小隊を率いて船に乗っていかれましたが、集中攻撃を受け大江選手が船の中から敵の様子を見ようと上体をおこされた時、弾が飛んできて負傷なさいました。

この戦いで同じ船に乗っている部下も相当数やられたために、本艦へ引き返し、本艦に声が届く範囲まで帰ってきた時に、大江選手は、「おおい、重傷で至急手当てをしなければならない者がおるから、用意をしてくれ。」と大きな声で怒鳴るわけです。そして、その重傷の兵士を上げまして、すぐ手当てをしてもらうように手配をしたわけです。ただ、大江選手自身も重傷でした。自分のことは何も言わずに部下のことを案じて手配したのです。

偶然ですが、その船には兄さんが軍医として乗っておられ、最後に大江選手は、兄さんに看取られて息をひきとられました。このように最後まで人に対して優しい人でした。棒高跳びで友情のメダルの話が残され、そのことも立派なことですが、最後も一番立派であったと思います。

私ども近所だったんですよ。今、卑弥呼がある所です。私が舞中に入った時、大江選手が「お前走るのが速いから」言うて、陸上競技に入れと言ってくださって、陸上競技に入れてもらったのです。夏休み中の練習の後、田舎饅頭をポケットから出して、食べさせていただいたことがありました。中学校の定期試験が終わるとすぐ校庭に出て、練習してから帰る人でした。

それから、七条の家から新舞鶴駅までの間も、足の訓練やといって、かかとをつけずに歩かれたり、貨物列車に乗ったときは、懸垂をしたりして本当にスポーツ好きで打ち込んでおられました。……

大江には姉さんもあったそうで、美人で皆のあこがれの的であったという。

文中の「卑弥呼」というのは、現在は七条大門をすこし北へ入った所にある魚料理店の名であるが、かつてはここに大江病院があった(写真)。

(←彼の墓所・等楽寺)

彼は私の父と同年配くらいになる、厳密に言えば彼は一つ年下(大正3生まれ)である。

与保呂川の川上に私の父が、与保呂は極東オリンピック円盤投げ銀メダルの久内武という選手がいた村であった、彼は舞鶴に帰省するたびに大江の上半身を鍛えたといわれる、そうした村であるが、そこに私の父もいた。久内氏は

常(地名)の二谷氏の次男だそうだが、私の父も二谷である、俳優の二谷英明氏も同じ一族である。当地にも二谷はあまりない姓である、あるいは遠い親戚になるのかも知れない。そして川下には大江がいた。

彼がベルリンにいた時には、父は丹波の肉屋でデッチ奉公をしていた。28才だったおかげて16師団に採られずに、彼のように死なずにはすんだ。もしもう少し若ければ命がいくつあっても無事ではなかっただろう。

父は大江がアメリカのアジア支配の拠点・フィリピンのラモン湾に上陸する前、12月8日の早朝、ものすごい季節風が吹き荒れる直前に広島師団とクラ地峡に上陸していた、真珠湾と同じ朝であった。ここへは西田修平工兵軍曹も上陸したそうである。彼はジョホール水道を渡る歩兵隊の橋梁を支える人柱となって二昼夜を過ごした後にコレヒドールへ転戦した。父たちは一気にマレー半島を南下して、イギリスのアジア支配の拠点・シンガポールを落とすべくばく進していた。

この戦さのあと父の部隊はガダルカナルへ送られた。私の父はガダルカナル途中の船内でマナリアに罹り、幸いにもフィリピンに降ろされた。そこはミンダナオ島ダバオ(そう聞いたと記憶する)とよく話していた。野戦病院とは名だけで実は何もない看板だけのニセモノであった、医師なし楽品なし何もなしでただ死を待つだけの場所であった。食い物すらなかったそうであるが、何故かタバコだけはたくさんあったそうで、父はそのタバコをも持って夜な夜な「病院」を抜け出して、ふらつく足で付近のフィリピン人部落へ行き、タバコと食糧を交換したという、タバコとフィリピン人が命の恩人であった。

その後フィリピンが自然災害などで義援金などを募集するたびにいくらかを持って父は近くの郵便局へ足を運んでいた。テレながらフィリピンは命の恩人やでな、と。

←『防人の詩』より(「ダバオ湾に上陸する歩兵第33連隊の将兵」のキャプションがある)

同書は

ミンダナオ島は、比島にあってルソン島に次ぐ第二位の広大な面積を持つ島で、その南部にある都市、ダバオはマニラ麻の生産地として知られ、かつ、同島には開戦前、二万三干人の日本人が移住していた。

三浦支隊(33連隊第1大隊)が、完全にダバオ市内を制圧したのは同日(S16年12月20日)夕刻であった。それは未明の無血上陸によって幕を落とされた進攻ではあったが、ダバオ郊外のササ飛行場への攻撃と、市郊外に肉薄したときの戦闘などによって今井益男中尉をはじめ四十一人の将兵が、再び、故郷の伊勢路には不帰の客となる戦死者の列に加えられた。

三浦支隊の市内掃討が終かったとき、時刻は午後七時を告げていた。この間、現地人はほとんどその住居を去り、郊外の畑地に逃げ込んでいた。その人影の絶えた市内に入った兵士たちを迎えたのは、開戦直後から日本人小学校などに監禁されていた移住日本人たちの日の丸を振る姿であった。

彼らは、早朝からの激しい銃声に、日本軍の市内進攻を気付いていた。そして、日木軍の市内への突入が近づくにつれ、監視の手薄になるのと同時に棒切れを用意し、なかには米比軍守備兵の放置した小銃を手にして、息をひそめながら日本兵の市内突入を待ち受けていた。やがて市内に突入した三浦支隊の先兵集団は、目一杯涙をためながら、棒切れを手にしか異様仁集団を市内に認めた。

彼らが、監禁されていた移住日本人であることは、兵士たちにとって、すぐに判別できた。彼らは棒切れを手放すや、目前に立つ歩兵第三十三連隊第一大隊の兵士たちに声もあげずに抱合ついてきた。兵士たちの両手がこのダバオの日本人をしっかりと抱合、包んだ。そのとき、移住日本人たちの両眼には、とめどもない涙が流れ被らは、その涙をふこうともしなかった、という。

この日--二万三千人の日本人は監禁から解かれ、その救出は成功したが、市内から敗走した米比軍の手によりダバオ河のほとんどの橋は破壊され、同時に放火された港湾のガソリン・タンクから三百メートルにものぼる火炎がダバオ市の夜空を染め続けた。

三浦支隊は、翌二十一日にちダバオ市内の警備と郊外一帯の掃討にあたったが、さらに南進を企図する戦略に迫られていた日本軍は、同日、はやくも第十一航空艦隊の十二機が占拠したばかりのダバオ飛行場に姿をみせ、二十三日にも十四機の戦闘機と偵察機が進出し、さらに三浦支隊がダバオ市を制圧した直後の二十日夕刻には第十一航空戦隊の水上機母艦「千歳」がダバオ湾の西南海辺に進入し、直ちに同湾に水上機基地を設置する迅速な進攻布陣をみせていた。

こうしてミンダナオ島最大の都市、ダバオの攻略は終かったが、その後、密林内に逃走した米比車との間に、三浦支隊は予想もしなかった困難な掃討作戦を展開することとなった。

←久内武氏の寄贈品(与保呂小学校藏)

赤紙が来ること、戦争とは、かくのごとくに死を意味した、戦場に赴けば生きて帰れる可能性はない。死ぬまでこき使われて終わり。どちらを向いても死、どう運がよくても死が待っていた。

しかも誠に無駄な何のためにも、誰のためにもならない不理屈不条理なアホくさ過ぎる惨めすぎる死であった。60年もしないうちに母国、母校に於いてすら完全に忘れ去られるだけのまったくの無駄な死。

アメリカにいじめられているので、日本よ、助けてくれ、とフィリピンに頼まれたわけでもない。

アメリカにとって代わって、フィリピンを植民地支配しようと、この帝国主義戦争を始めたのである。日本側の後付けの大義名分は置くが、世界史的には彼らはそのヒットラーの先兵の役割を担い死んでいった。

兵士自身の考えとしては“お国のため”“祖国のため”に、あるいはもっと身近な“親兄弟や同郷の親しい人々のために”戦ったのであるが、その“祖国”が“親しい幼なじみ”が、信じ込んでいたみなが、まさか誤っていようとは、いいかげんな判断で動いていようとは思ってもみなかった。何のために死んだのかわかっていないままでなかろうか。

生き残った者の側とすれば、まことに申し訳ないと重い自責の念を感じずにはおられない。彼らの死が故意であれ、無意識であれ、語り継がれず、早く忘れられてしまうのには、残された者側にも、こうした戦争責任の一端から逃れたい、忘れたいの心理的な理由もあるかも知れない。きれいさっぱりと忘れてしまい、そうしてワシらは正義の戦争をしていたのだ、ワシらはワルでないと思い込みたいのであろうか。しかしそうしたか弱き精神では平和は守れまい、くるしくとも自分の責任と向き合わねばなるまい、ダレかに、どこかの国にその大罪の責任を押しつけたりはできない。

大江などは超有名人だからまだ銅像など遅ればせながらも作ってもらえたが、卒業生に戦死者のいない学校などは一つもないと思われるが、彼らはその後輩にも完全に忘れ去られている。誰も彼らの死を後世に語り伝える者がない。校史も語らない。ただただ忘れられるためだけに死んでいった。

学校で原爆資料館や引揚記念館へ行って学んだり、語部をしたりするのももちろんいいことてはあるけども、それだけではまったく不十分である。戦争はもっともっと身近なところで見られるものである、身近にあるものである。自分の身内や先輩達のなかに、すぐそばにあったものである、ここに目を向けることが大切であろう。すぐ近くに悲惨な戦争があったことに気が付いてほしいと願う。自分らの身内も先輩達も多数死んだことも忘れ、あるいは忘れさせられて、あるいは忘れさせられているということも気が付かずでは、本当は戦争を語り継ぐことはできないと思うのである。戦争は人間が起こすものである、だれでもない善良な市民こそが、ワレラ自身こそがその加害者になり被害者になるものである。

彼らがどんな死に方をしたか、どんなに悲惨な無意味なものであったか、彼らは戦場で殺され、祖国でもう一度殺された。それは遺族の方々の気持ちを思えば語ることができませんよ。-と体験者はよく語ったが、それはその通りの悲惨な話なのである。

水木しげる『総員玉砕せよ!』↑。比島より少し南方ラバウルの近辺の戦史、戦死した兵士が一番気の毒、かわいそうと氏はいう。

彼らの死に意味が付けられるとするならば、無意味な死に終わらせないとするならば、それは後世に生きる我々しかないわけで、そうした死に方をしなくて済むように、彼らの死から学び二度と繰り返さぬことしかない。ワレラができる彼らへの何よりの供養は、後世のワレラが戦争をせずに平和に生きることであろう。

彼らは特には何も残さずに無意味な無念の死を死んでいった、誰がために死んでいったのであろう。

しかしこの男達が何も後世に残さなかったかと問えば、そんなことはない。実は彼らは大事な大事なものを死に当たって残していた。

それはたぶん私を残したのであるし、たぶんあなたを残したのである。そして多くの多くの人々を残したのである。みんなをみんなを残して、彼らは死んでいったのである。

私たちはそうして残された大事な大事な命である。彼らの命と引き替えに残された命である。私たちがどう生きるべきかは、私が答えるものでもないと思われる。時には彼らに聞いてみようではないか、戦場を覗いてみようではないか…

死んだ彼らの残したもの、その最大は、平和主義を基本原理とする現行の日本国憲法であろう。戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認、国務大臣の文民性などが定められている。彼らはここに生きていて、ワレラ後世の頼りない日本国を、“サターン”の声に迷わせぬように導いている。

どんなににがい教訓も三歩あるくと忘れてしまい、同じ失敗を性懲りもなく繰り返す、これが日本軍の欠陥と、他国の戦史でも指摘しているが、そうした悪癖ないようにしたいものである。

福知山二十聯隊は、大江のような聯隊の象徴とでもいうべき人を失ってしまった。一方、同じ16師団の伏見の第9聯隊は、北方のリンガエン湾に上陸するが、マニラめざして南進中、30日に上島連隊長が戦死している。

『防人の詩』

このタルラック市は、日本軍部隊の上陸したリンガエン湾からマニラ市までのほぼ中間の地点にあり、米比連合軍は戦車、自走砲などの火器搭載車両をも合めた強力な防術部隊を同市郊外に配置し、道路には地雷を敷設して日本軍の進攻を待っていた。

タルラックの戦闘は、翌三十日の朝、先兵中隊となった第十一中隊の突撃で開始され、上島大佐は同市北力郊外にひろがる砂糖きび畑の小高い土手で、この先兵中隊の突入を凝視していた。

第十一中隊第一小隊の先頭トラックは、市内に入ろうとした直前、敷設地雷のため突如、猛煙をあげて吹き飛ばされた。同時に、猛烈な砲火が第十一中隊を包み込んだ。そして、その砲火は先兵中隊とはぼ同じ位置まで前進していた連隊本部要員の将兵をも射程に入れていた。

上島大佐の数メートル横にあった巨大な樫の木、前方の自走砲から発射された一弾頭が命中し、その破片が上島大佐の右大腿部の肉塊をえぐり取ったのは、その直後であった。

この瞬時の光景を目撃した兵士がいた。歩兵第九連隊歩兵砲中隊平本清市伍長であった。彼は、上島連隊長の被弾した状況を次のように記録している。

三十日正午前、タルラック北端で先頭車両の地雷被 爆により部隊は散開、戦闘開始となる。当時、観測班 長の私は、安井上等兵とともに、堤防状の路肩に砲隊 鏡を設置し、前方を右方向に移動中の敵軍を発見、砲隊の射撃を準備中、たまたま、そばにいられた上島連学長が敵状把握のため、自ら砲隊鏡を覗くことを望まれ、私と交替した直後、時間にして二、三十秒と記憶するが……飛来した敵砲弾ため、私の直前で伝倒された。それは、まさに瞬時の出来事であった。

爆風で転倒した私ら二人が、砂塵と砲煙のなかから抱き起したときの連隊長は、左腕は肩の付け根からすでになく、わずかに腕筋一筋の先に小指と薬指二本がうに、鮮血の一滴も出ぬ、それは実に美しい淡紅色の肉を目撃し、かすかに鼻をよぎる乳のような臭いを感じた。血の出ぬ不思議さはその直後、連隊長の左大腿部の付け根にその軍袴を通じてべっとりと血の吹きにじむのを知り、左足大動脈の出血多量によるものと直感したが、無意識に押えた私の手は血糊でべっとりであった。

一刻も早く止血措置をと、お互いに目で感じた私と安井上等兵は、救急医療品が手許に無いため、安井上等兵の巻脚絆で患部を縛ろうとしたが、腕筋の垂れ下がりのため意のままにならず、私はそれを切断することを決意し「連隊長、この腕を斬りますよ」といい、連隊長の頷きを見て連隊長の腰の軍刀を引き抜き、その腕筋を斬り落した。が、その時私は、およそ敵を斬る目的の軍刀で百らの腕を斬り落さればならない運命の無情を感じるとともに、重傷による出血多量で、見る見る顔面が土気色に変化してゆくそのなかで、座したまま、泰然自若、しかも落ち着いた口調で 「君、軍旗は大丈夫か。出血が多いように思うので止血薬を軍医にいうてくれ」

「水はいかがですか」

「君、水を飲んだら死ぬよ」

と、私らに一片の苦痛感も与えぬ言葉を耳にした時、安井と私は、不思議な驚きの中に崇高な真の武人の姿をそこに見たのであった。

また、その場所から五、六メートル離れた路上に、他の負傷兵に混って指揮班の同年兵である青木重雄上等兵が、腹部に被弾し、苦痛に満ちた顔で私に救いを求める眼差しを送っていた。私は直ちに看護してやりたい感情の焦ら立ちに身悶えしたが、かたからの連隊長の傷状から放置する事ができず、心の中で「青木頑張れ、これを済ませてすぐ看護するから」と、彼に激励の視線を送ったのであった。

このとき、連隊本部要員であった増田寅一曹長は、上島大佐の数メートル横に伏せていた。彼は上島大佐の倒れたのと同時に、土手の斜面を蹴るようにかけ寄った。そのとき、上島大佐の左足は「ちょうど付け根のあたりから大きくえぐられ、切断された動脈がら出血多量……というよりも、脱血と呼んだ方がよいほどのおびただしい出血がみられる有様で、そのため大佐の顔からはみるみるうちに血の気が失せて行きました」という。この多量の出血から、上島大佐は間もなく意識を失い、そのまま絶命した。

ひどい悪夢を見ているような信じられないような話で、緒戦でこれ、どう見ても相手は甘くない、味方が幸運に恵まれているとも思えない。何かおかしいぞ。何か情勢を読み違えていないか。今後の行き先に悲運が待っている悪い前兆か、いやな予感を漂わせる、不吉な禍々しい凶兆か。

フィリピンで運命の女神に見放されたか、武運尽きたか16師団。じつは戦死は大江たちだけでは済まなかった、彼らの後に続き倒れたのは、二十聯隊はもとより16師団兵士の万余の全員であった。生還できた、超幸運なほんのわずかな者を残して。

『フィリピン バタアン戦記 死線を越えて』

此の作戦(バターン攻略戦)こそ比島大作戦本部の戦史にまれにみる大失敗の巻であり、福知山二十連隊四〇〇〇名の将兵が全滅の悲運にさらされようとは神ならぬ身の誰知る由もなかった。

その後はフィリピンのヌシのようになっていく京都16師団であったが、この地は大激戦続きであった。大江がいた福知山20聯隊第2大隊は、引き続くバターン半島第一次攻略戦の中で、翌年2月7日に全滅した。今次の大戦は各地で玉砕や全滅が引き続いたのであったが、大江の部隊が大隊が全滅するといった、ただならぬ事態の最初であったと思われる。

大和魂に敵はない、アメリカは弱い、三発撃ったら腰を抜かして泣いて逃げると、根拠もなく自らを過信し、敵を甘く見た秀才揃いと謳われた軍上層部の判断ミスであった。信じられないような超初歩的な失敗であった。強い強いと定評の巨大組織、天下の秀才揃いの組織というものは案外にこんなとんでもない虚構の上に成り立っているもののようである。

大江には助かる道はなかった、たとえ彼の命が5個あったとしても比島からは、まず生還できなかったであろう。私たちの郷土出身の兵士が、大江のようにここでたくさん死んだ。生きていれば郷土のために役立ったと思われる多数の人材であった。

バターン半島そしてさらにレイテへと全滅史は続いた。フィリピンの外でも全滅が続いた。順次、続けて見ていこう。②③④へ続く