少年易レ老学難レ成、一寸光陰不レ可レ軽

脳が若い30歳くらいまでに、せめて千冊は読みたい

友を選ばば書を読みて…と与謝野鉄幹様も歌うが、子供の頃から読んでいるヤツでないと友とも思ってはもらえまい。

本を読めば、見える世界が違ってくる。千冊くらい読めば、実感として感じ取れる。人間死ぬまでに1万冊は読めないから、よく見えるようになったとしても、たかが知れたものである。これ以上の読書は人間では脳の能力上タイムリミット上言語能力上不可能なことで、コンピュータ脳しかできまい。

いい書籍との出合いを! いい書籍との出合いを!

当サイトはどなたからも費用を頂いているわけでもありません、取材費が莫大になりボランティア精神だけではどうにもならなくなり始めました。スポンサーといえばナニですが、世界一の本屋さんの手伝いです。

いい人との出合いは運次第、思うようには巡り会えないかも知れません、それが人生。

しかしいい本との出合いは、この本屋さんを探せば、テンコモリです。

GOOD LUCK !

そのほかも大盛りすぎ そのほかも大盛りすぎ

田舎暮らしの不自由なことは、ショッピングに、特に現れるのでないでしょうか。地元商店で購入したい、地元に多少ともそんなことででも貢献したいとは思って、のぞいてみても、ナニもコレといったモノは売られていない。もうチイとらしいモンはないんかい。と、もしかして思われているならば、バですが、ここで探してみて下さい。

さらに加えて配達は抜群に速い。今日の午前中に注文すれば、明日には到着する(在庫あるものならば)(ネダンは安いし会員なら配達は無料)。

-PR-

アマゾンで史書を探す

もしミュージック(全ジャンル)を聴くなら

アマゾン・タイムセール(これはお得)

|

|

『丹後の地名』は、「FMまいづる」で月一回、「そら知らなんだ、ふるさと丹後」のタイトルで放送をしています。時間が限られていますし、公共の電波ですので、現行の公教育の歴史観の基本から外れることも、一般向けなので、あまり難しいことも取り上げるわけにもいきません。 『丹後の地名』は、「FMまいづる」で月一回、「そら知らなんだ、ふるさと丹後」のタイトルで放送をしています。時間が限られていますし、公共の電波ですので、現行の公教育の歴史観の基本から外れることも、一般向けなので、あまり難しいことも取り上げるわけにもいきません。

放送ではじゅうぶんに取り上げきれなかったところを当HPなどで若干補足したいと思います。

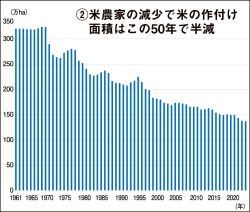

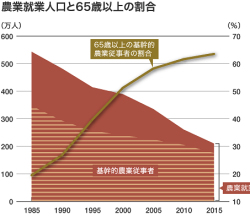

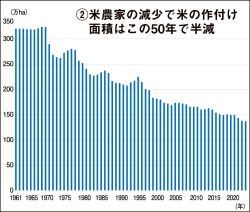

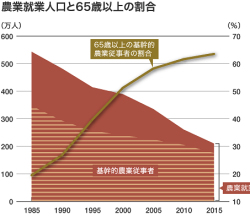

コメと日本の文化と国土

祇園祭の御輿弁当

1000年続くという伝統の弁当。きわめてシンプル。日本の食文化の原点的なものであろうか。その中心は、「飯」。

包みは竹皮、四角い木枠で押した白飯、塩ごま、たくあん。梅干しは弁当が傷みにくくなるように、30年ほど前にひと粒のせることにした。稲わらで結んで箸と口上書きを挟む。八坂神社の御神田の米も1升分、入っている、という。沢庵も江戸期以降のものだから、要するにメシだけの弁当である。

←江戸期の御蔭参りの弁当 ←江戸期の御蔭参りの弁当

おにぎり状態と変わり、竹の皮から柳行季となっただけで、メシだけの弁当である。

祭礼や行楽のハレの日に出る食事は、普段は食べられないゴッツォである。

大陸伝来のコメは

まずウマイ

良質蛋白を含み栄養バランスよく、カロリーが高い、デンプンだから即エネルギーに変わる。

生産性が驚異的に高い、1粒万倍、そこまではいかなくとも1籾が1年で800粒にもなった。茶碗1杯のゴハンは6粒あればよい。1年で800倍になるようなものはない。

コメを栽培することによって、日本人ははじめて余剰生産物を得た、消費を越える生産物を手に入れ、さらにこれを長期蓄えることができるようになった。他のどんな穀物もコメにははるかに及ばない。この優れた作物は日本の気候風土によく合って、日本社会を大きく発展させ、また戦争も生んだ。

21世紀も日本の弁当↓の基本といえば、「おにぎり弁当」ではなかろうか。

米が小麦に勝る理由は4つ。1)アミノ酸スコア 2)カロリー 3)噛みごたえと腹持ち 4)アレルギーになりにくい。だそう

日本人は2000年以上にわたり、メシを食い続けてきた。 日本人は2000年以上にわたり、メシを食い続けてきた。

メシは食文化だけに限らず、宗教、文化、経済、社会、生活等の文化、ムラやクニ、家族や地域の構造から、水田やその水利設備は村々の自然景観までつくりあげてきた。

水田はダムになる、その貯水量は日本にある全部のダムの約2倍の50億トンくらいだろうといわれる。とてもたくさんの水を貯めておくことができ、この水は洪水対策だけでなく国土の自然を安定させる。コメは日本文化と国土も築いてきた。

(参) 田園將に蕪れなんとす

稲作の始まり

稲作伝来と弥生時代

弥生時代と縄文時代の区分

紀元前300年説と紀元前1000年説

弥生時代は、約紀元前3世紀から紀元後3世紀頃までの約600年間、日本列島で稲作が始まり、社会が大きく変化した時代とされる。

また一方で、弥生時代のはじまりを紀元前10世紀とする新しい研究成果もある。これまで通説となっていた、「弥生時代のはじまり=紀元前300年」は、1960年代に、土器編年や遺跡から出土した中国の青銅器をもとに割りだされた年代に、弥生前期のコメや貝を炭素14年代法で測定したデータ結果を加味して出された説である。2002年、弥生時代のはじまりを紀元前10世紀ごろであると発表したのは、国立歴史民俗博物館。歴博は最新のAMS−炭素14年代法などによって測定した結果、九州北部の弥生時代遺跡から出土した、土器に付着する炭化物(コメのおこげ)や木杭は、紀元前900~800年のものであり、紀元前10世紀後半に九州北部で本格的にはじまった水田稲作が、約800年かかって日本列島を東漸したとの説を展開した。

水田稲作が九州北部から各地に広がるのに要した年月は、瀬戸内海西部地域までで約200年、摂津・河内までで300年、奈良盆地までで400年、中部地方には500年、南関東には600~700年、東北北部には500年であると推定され、水田稲作が、ゆっくりと各地に広がっていったことが分かる。

菜畑遺跡(佐賀県唐津市)ー日本農業の原点。2930年前の水田跡 菜畑遺跡(佐賀県唐津市)ー日本農業の原点。2930年前の水田跡

←紀元前930年頃(放射性炭素14の較正年代)の水田遺構

遺構は16層から成っており、水田の遺構が確認されたのは縄文時代晩期後半の12層からである。

それより上層にも弥生時代中期までの水田遺構が検出された。水田遺構は18平方メートル余りで小さな4枚の田で、当時は直播きで栽培されたと推測されている。

←復元水田 ←復元水田

水路、堰、取排水口、木の杭や矢板を用いた畦畔が発掘された。

従来縄文時代晩期末とされた今から2930年前ぐらいに日本で初めて水田耕作による稲作農業が行われていたことが実証された。遺物は多数の土器の他に、石器、木製農耕具、漁具、容器、装身具等があり、また自然遺物も多く出土している。

板付遺跡(福岡市博多区板付)-最古の稲作環濠集落 板付遺跡(福岡市博多区板付)-最古の稲作環濠集落

板付遺跡は、縄文時代後期から弥生時代にかけて営まれた集落遺跡。

福岡平野のほぼ中央、御笠川と諸岡川に挟まれた台地上(標高12m)に二重の環濠によって囲まれた集落と、その周囲に広がる土砂が堆積してできた土地(沖積地)に営まれた水田跡で形成される。水田は畦で長方形に区画され、集落のある台地の外側には用水路と井堰を設置して水田に水を送り込んだ。水田からは人の足跡も発見され、遺跡から出土した土器によって日本最古の稲作集落であったことがわかった。

台地上には幅約4m、深さ約2m、断面がV字形をした溝が、東西約80m、南北約110mの楕円形に巡らされている。(環濠)環の内外には米やその他の食料を貯蔵するための竪穴、(貯蔵穴)が多数掘り込まれている。大地の東西の低位段丘には水路が引き込まれ、完備された水田が開かれ、日本で最も早く稲作農耕が開始されていることがわかった。弥生時代前期末には、北部九州でも有数の集落に発展し、遺跡の東南部の田端地区からは、甕棺の中から細形銅剣、銅矛各3本が発見され、有力者が台頭していたことが推定される。この頃には、環濠周辺だけでなく、北方の板付小学校や南台地にも集落が広がり、貯蔵穴群や墓地が発見されている。このように板付遺跡は集落、墓地、生産地(水田)が一体となって把握される数少ない遺跡で、弥生時代の解明にはかかせない重要な遺跡である。

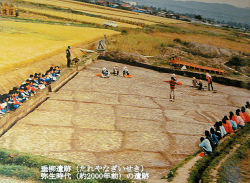

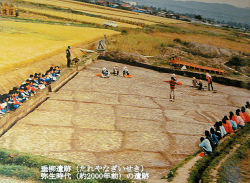

垂柳遺跡(青森県南津軽郡田舎館村) 垂柳遺跡(青森県南津軽郡田舎館村)

←日本北端の水田跡 ←日本北端の水田跡

弥生時代(約2000年前)の遺跡。

この水田跡が発見されるまでは「東北地方北部に弥生時代はなかった」と言われていた。しかし、以前から出土していた弥生式土器と合わせて、昭和56年に水田跡が発見され、東北地方北部にも弥生時代が存在していたことを証明する。考古学史や農業史を書き換える大発見。

1982年(昭和57年)から翌83年の2か年にわたる県教育委員会の発掘調査により畔で区画された656面の水田跡が検出された。

また、遺跡から北西20キロメートル地点に位置する青森県弘前市で発見された砂沢遺跡においても弥生前期末の水田跡と水田稲作と関係する遠賀川式土器が確認されており、稲作文化の北限と位置づけられている。

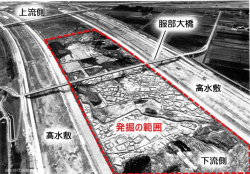

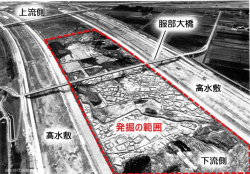

服部遺跡(守山市) 服部遺跡(守山市)

←縄文晩期~弥生初期(水田と集落跡) ←縄文晩期~弥生初期(水田と集落跡)

野洲川下流服部遺跡の最下層の日本有数の水田跡。弥生初期の広大な水田と稲作を行った人たちの集落。遺構・遺物としては縄文晩期と弥生前期のものが共存しており、水田稲作が始まったころの人々の様子がうかがえる。

発見された水田跡は弥生中期末の洪水による旧河道によって深く抉られているもののおおよそ約2万㎡の広さに及ぶ。

水田遺構は弥生中期の方形周溝墓の遺構面からさらに50cm~100cm下層に検出された。大洪水によって一気に埋没したことがうかがえ、後世に遺構があまり壊されることなく、タイプカプセルのように保存されていた。

弥生時代前期の遺物としては、水田北側の微高地から、打製の石斧・石鏃・用途不明の石器のほか土器が多量に出土。土器の大半は、稲作とともに伝わった遠賀川式土器で、あと、縄文系の伊勢湾東海式の土器が見られる。

稲作技術と一式で磨製石器も伝わってきているのですが弥生前期の服部遺跡からは見つかっていません。遠賀川式の土器と縄文系の土器が一緒に見つかっていることや打製石器が使われていることを考え合わせると、服部遺跡には稲作技術を受け入れた縄文人が住んでいたか。

弥生時代の水田跡としては、弥生後期の静岡県登呂遺跡の約7万㎡、岡山県百間川遺跡の約4万㎡がありますが、弥生前期では奈良県の中西遺跡の水田跡約2万㎡と並んで服部遺跡は日本最大級の水田規模となる。

丸山河床遺跡(小浜市) 丸山河床遺跡(小浜市)

弥生時代前期の遺跡。北川の現流路河床に位置する。昭和62年、北川改修工事中に発見された。遺物包含層は海抜-1.0m以下にあるシルト質泥炭層で、弥生時代前期の土器約1,000片と縦斧の柄(カシ製)、黒漆塗高杯(ケヤキ製)、ヒョウタン果皮等が出土した。河川後背の湿地に遺物が廃棄されて形成された遺跡で、近傍の自然堤防上には集落が、周辺低地には水田が広がっているものと推測されている。

弥生土器は壺、甕、鉢、蓋など高杯を除くすべての器種を備え、前期新段階でも古い時期に属する。当遺跡の発見以前、若狭地方では半島部の沿岸にある4遺跡で前期土器の出土が知られていたが、すべて甕のみで弥生前期に農耕集落が定着していたかどうか疑問視されていた。丸山河床遺跡の発見はこの疑問を解消するとともに、周辺近畿地方とほぼ同時期に弥生文化が成立していたことを明らかにした。

出土した遺物は、坪形・甕形・鉢形などの土器が約1200点、木器2点、ヒョウタン果皮1個体分など、土器は、弥生時代前期のもので、遠賀川式土器の系統です。日本海を舞台とした西方からの前期弥生式文化が、若狭地方に根付いた。

丸山河床遺跡にみられる土器は、福井県内で一番古い弥生時代の土器であるが、この土器がどのルートから伝えられたかが問題である。現在のところ、大きく二つ考えられている。一つは丹後から日本海沿いに伝えられたとする考え、もう一つは瀬戸内から近畿地方を通り、若狭にもたらされたとするものである。

土器の流れはたんにモノの動きだけでなく、女性の動きも一部そこに反映されている。土器作りは諸民族の例などから女性の手によることが知られ、婚姻関係の成立が土器の動きをつくる要因の一つともなっている。

音の玉手箱 音の玉手箱

精神に翼をあたえ、創造力に高揚を授ける、音の宝石

田園 Beethoven : Symphony No.6 “Pastorale” - 1st mov. 田園 Beethoven : Symphony No.6 “Pastorale” - 1st mov.

ベートーヴェン 交響曲第6番「田園」第1楽章 Op.68

(9) 【名曲解説】ベートーベン交響曲第6番「田園」!鳥の鳴き声に込められたベートーベンの想いとは?ベートーベンの最高傑作を味わおう! - YouTube

関連情報

放送の合間にこんな曲が流れます(予定) 放送の合間にこんな曲が流れます(予定)

「稗搗節」 「稗搗節」

「田植歌」 「田植歌」

伝統芸能演目【田植え歌】山の神様から田の神様へ

田植え唄のびやかに 奈良時代から続く伝統の「車田植え」スーパーJにいがた5月20日OA

(9) 112年ぶり復興の「田植歌」 - YouTube

(9) 栄村青倉の田んぼで「さかえ田植え唄」舞う - YouTube

|

資料編のトップへ 資料編のトップへ

丹後の地名へ 丹後の地名へ

資料編の索引

|

←江戸期の御蔭参りの弁当

←江戸期の御蔭参りの弁当 日本人は2000年以上にわたり、メシを食い続けてきた。

日本人は2000年以上にわたり、メシを食い続けてきた。

←復元水田

←復元水田

←日本北端の水田跡

←日本北端の水田跡 ←縄文晩期~弥生初期(水田と集落跡)

←縄文晩期~弥生初期(水田と集落跡)

音の玉手箱

音の玉手箱