|

稲作の伝来②

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

放送ではじゅうぶんに取り上げきれなかったところを当HPなどで若干補足したいと思います。 稲作伝来-丹後の場合 『網野町誌』 弥生時代のはじまり

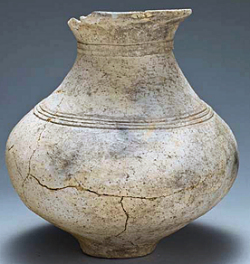

早期-稲の渡来- 九州の一角で形の整った水田が発見された。佐賀県唐津市東畑遺跡、福岡市板付下層遺跡の水田跡がそれである。稲作は栽培イネの原産地アッサム・雲南地方から、長江流域を上流から下流へと伝わり、朝鮮半島南部を経てやがて九州の北部へ伝わったのである。板付下層、東畑、曲り田などで代表される「東畑・曲り田段階」の土器は、刻み目を加えた粘土紐を口縁部の下にめぐらした深鉢(凸帯文土器)で、従来縄文時代晩期後半として扱われてきた土器である。しかし、本格的な水田耕作が開始された時期から弥生時代、その時代の土器・文化を弥生文化と呼ぶと、今日まで弥生時代を前・中・後の三期に分けていたが、それに先立つ「菜畑・曲り田段階」の一時期を新たに設定しなければならない。今ではこの期を早期と呼んでいる。弥生文化の特徴は稲づくりとそれに伴う文化を大陸から受け入れ発展させた稲作文化である。大陸から新しい石器(石包丁、偏平片刃石斧など)、青銅器(銅矛・銅戈)、鉄器(鉄斧・刀子)などを受け入れながら、縄文時代の文化も受け継ぎ、弥生時代固有の文化を創造していった。また、織物が開始されるのもこの時期である。 稲作の開始 前期と遠賀川式土器 弥生時代前期は、箟を使って模様を描き土器を飾ることを特徴としているが、この文様のある弥生土器は、福岡県響灘にそそぐ遠賀川周辺(福岡県遠賀郡水巻町立屋敷遺跡)から発見され、遠賀川式土器と呼ばれた。この土器は斉一性があり、前期の土器の別称ともなって、中国・四国・近畿地方に至る各地で発見される。太平洋側では愛知県西部(尾張)の名古屋、日本海側では京都府北部(丹後)をそれぞれ東限とし、西日本一体に広く分布している。大陸から伝わった初期の稲作文化は、この遠賀川式土器とともに西から東へ伝わっていったと考えられている。東日本の日本海岸沿いでは縄文系土器とともに散発的に遠賀川土器によく似た土器が出土する。この土器を遠賀川系の土器と呼び、最も北では青森県の砂沢遺跡で二面の水田と水路とともに発見された。 ところで、丹後半島にはいつごろ稲作文化が伝わったのだろうか。大陸から北九州に伝わった稲作は、弥生土器とともに瀬戸内海沿岸をかなり早い速度で畿内に伝わった。神戸市吉田遺跡、東大阪市鬼塚遺跡は最も早く稲作を受け入れた遺跡で、畿内の弥生前期を古・中・新の三段階に細分すると古段階に当たる。 一方日本海岸沿いに伝わっていった稲作は、島根県タテチョウ遺跡、鳥取県高瀬長浜遺跡等の遺跡を残しながら、丹後地方では、畿内中心部とは少し遅れ中段階の時期である。峰山町菅沖波遺跡、弥栄町家谷遺跡、丹後町竹野遺跡、網野町松ヶ崎遺跡は、中段階の土器を含んでいる。また、松ヶ崎・竹野遺跡の前期の壺底部には籾痕が残っている。弥生時代がはじまった初期のころは、稲作が十分行われていなかったらしく、竹野遺跡では磨石、敲石などの縄文時代に使われていた石器がなお残り、木の実を食用とする生活が続いていた。 高地性集落 稲作をはしめた初期のころは、平地に集落をつくり湿地帯を利用して稲作を行っていたが、やがて丘陵地に住居を移し生活する村ができてきた。これが高地性集落である。 丹後地方では、前期末に突如として丘の上に住居をかまえ、まわりに堀をめぐらす高地性集落があらわれる。この高地性集落は、大阪湾沿岸の兵庫県から香川・岡山県にかけて瀬戸内海沿岸地帯に多く分布し、豊富でしかも重量のある石鏃をもち、平地と変わらない豊かな生活を営み、軍事的緊張の中で生活し戦いに備えた村である。  弥生前期の遺跡 ←弥生時代前記 (B.C.5世紀 ー B.C.4世紀)285㎜×φ275㎜、菅沖波遺跡から出土した弥生土器の壺。 ←弥生時代前記 (B.C.5世紀 ー B.C.4世紀)285㎜×φ275㎜、菅沖波遺跡から出土した弥生土器の壺。第Ⅰ様式から第Ⅴ様式までの5段附で編年される弥生土器の第Ⅰ様式に分類される資料で、体部の最大径が器高にほぼ等しい扁球形を呈している。弥生土器の壺は、一般に口緑部・頸部・胴部・底部という名称で部位をあらわすが、この資料の場合、口縁部と頸部の境には段を削り出し、その段の中央に1条のヘラ描き沈線紋を施す。頸部と胴部の境についても、同様に削り出して作った段の上に、2条のヘラ描き沈線紋を巡らしている。菅沖波遺跡は、日本海に流れ込む竹野川の支流、鱒留川が形成した沖積地に立地する遺跡だが、出土したのは採集資料としてのこの資料のみで、発掘調査は実施されておらず、遺跡の性格などは明確ではない。峰山盆地の中心的な集落遺跡と考えられる途中ヶ丘遺跡とは鱒留を挟んで対峙しており、京都教育大学には、途中ヶ丘遺跡出土の弥生土器も所蔵されている。 『舞鶴市史』(通史編上) 菅沖波・途中ヶ丘両遺跡は、竹野川の支流鱒留川を挾んで相対峙する前期遺跡である。菅沖波遺跡は鱒留川左岸の舌状微高台地上に位置し、現在は水田や宅地となっている。かつて瓦土の採土や耕作ま際多量の土器が出土して明るみに出たもので、壺形土器の良品が多い。壺は頸部に箆削り突帯や貼付け突帯、沈線文を施す畿内第一様式比定のものである。途中ヶ丘遺跡は、鱒留川右岸に伸びる丘陵先端の低位段丘上に位置し、その規模は南北三四〇㍍、東西約二六五㍍の範囲に広がる大集落遺跡である。この一帯は古くから遺物の出土が知られ、昭和三十年ころ一部試掘が行われ、続いて昭和四十七年から数次にわたる範囲と遺構調査が実施された。その結果、対象地域の過半におよぶ広大な集落遺跡であること、弥生時代の全時期および古墳、歴史時代においても生活の場として利用された遺跡であることが確認され、多数の溝状遺構と弥産土器・土師器・須恵器・石器・鉄器・木材片等大量の遺物が出土した。とりわけ鉄斧・鉄鏃・玉未製品・陶塤の出土は注目に値する。

『京丹後市の考古資料』 船木家谷遺跡

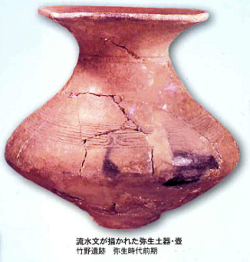

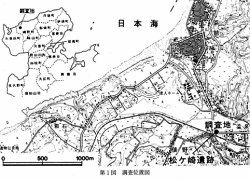

豊受大神の本地本元のような所なので、こうした遺物があるのは当然なのかも… 遺物 丹後郷土資料館に1点の口縁部を一部欠くがほぼ完形の壺型土器が保管されている。 壺は体部最大径20.2㎝を測り、器高20.7㎝にほぼ等しい。口縁部は大きく外反りして水平に開く。強く張った胴部と口縁部境には削り出した突帯を施したのち、突帯上部に、一条の沈線文を巡らす。底部は突出気味のしっかりした平底である。口縁部内・外面はヨコナデ調整、頸部および体部外面は横方向のヘラ磨き調整を施す。 意義 出土した弥生時代前期の土器は1点のみで遺跡の時期を決定するのは危険である。しかし、口縁部を含めた器形および削り出し突帯の加飾から前期中葉に位置づけられる資料であり、丹後地方でもっとも古い弥生土器の一つに位置づけられる。竹野川の支流により形成された小さな扇状地で谷水田を経営した弥生人がいた可能性を示す資料である。   竹野川」河口部右岸の砂丘を上にある、弥生時代前期~中世までの複合遺跡。「道の駅 てんきてんき丹後」敷地を含め広範囲に広がる。 竹野川」河口部右岸の砂丘を上にある、弥生時代前期~中世までの複合遺跡。「道の駅 てんきてんき丹後」敷地を含め広範囲に広がる。出土遺物は石器(石斧、石錘、黒曜石製)や土器類(弥生式、土師器、須恵器等)、陶塤(とうけん、=土笛)、鎌倉時代の銅鏡など。 遺構は古墳時代の竪穴住居や弥生時代の溝など。 特に弥生式土器が多く、畿内第一様式(弥生前期)の新段階に比定されるものが多いようです。また注目されるのは、「篦描(へらがき)流水文」をめぐらした壺形土器の完形品が出土したこと。 丹後に於いては最古級の弥生時代の集落遺跡と思われます。当地は初代丹後国王とも言われる由碁理命が、国府を設けた地と「丹後舊事記」には記されます。娘であり第2代丹後国王説もある竹野媛は当地名を冠し、晩年に丹後へ帰国してからは竹野神社にて天照大神を祀ったと伝わります。 丹波の動脈ともいえる竹野川の河口で、稲作だけでなく漁撈文化とも繋がる。陶塤は日本海側を伝わってきたと見られる。  『網野町誌』 松ケ崎遺跡 網野町木津に所在する松ケ崎遺跡は木津川により土砂を堆積した沖積地の水田中にある。昭和三七年の調査の結果、沼地の近くに集落を営む低湿地集落遺跡であることがわかった。この遺跡は弥生時代前期から中期にかけてほぼ三○○年間続く。遺跡は水田下という好条件に恵まれ、杉材、ビャクシンなどの建築用材やイノシシの歯、クルミ、モモの種子が道存し、当時の生活の一端をうかがうことができる。磨製石斧、砥石などの石器が使用され、鉄器はまだ十分普及していなかったようだ。低湿地を利用し稲作を行い、また海岸に近い地理的条件を生かし魚を獲る生活も行っていた。

弥生土器に施される前期の文様に注目してみると、箆で描く文様のほかに二枚貝の腹縁で描く貝殻文がある。貝殻で描く羽状文は、北九州立屋敷遺跡の壷形土器を飾る特徴的な文様で、日本海沿いに分布し、稲作の伝播とともに東へ伝わってきた文様である。また、甕形土器に施す三角形刺突文は、山陰地方・兵庫県などの限られた地域に分布する。 中期の土器の特徴は、甕形土器の内面を箆で削る調整手法である。この手法は、土器を薄く仕上げる方法で、山陰・山陽・北陸地方で一般的に用いられた。 このように土器で見る地域間のつながりは、前期とはまた違ったあり方をあらわしている。 月の輪田(峰山町二箇)--「稲作発祥の地」と伝わる菅沖波遺跡より1キロばかり上流にある。   『中郡誌稿』 (四)名勝

月輪、清水戸、 (丹後旧事記)国康が曰(稲代神社の条保食神の事を説きたるつづき)扨稲種を奉りし田今にあり二箇と苗代村との間に三ケ月形の小き田あり月の輪と云地頭も崇る故除地にし玉ふ若又作らされは二箇村苗代村たたり有故に今は二箇村義右衛門と云人身を清浄にして別火を喰て作らるる也精米にして一斗二三升斗の有藁すべも右の田の中へ入て来年の肥しとす不浄肥しを入るか女這入はたたる也右の米は伊勢御師宰福出雲太夫へ御初穂に上るかかる芽出度事を安の紀伊に言聞せても誠にせず打過しけるは愚なると言もはかりなし事長けれは略し畢す (五箇村誌草稿)苗代(付)月の輪の池 五箇村は我日本国農業の始なることは日本農史に明かなり、太古籾種を苗代(小字)の清水戸セイスイドに浸し月の輪の田に苗を作り多くの田面に植えつけしといふ、いざなぎや種を浸すね清水戸セイスイド五こく始まるここぞ苗代(苗代の古歌) (実地調査)苗代田面の中に半月形の除地あり水自然に湧きおもだかなど生ふ今はさまでに崇敬せらるるやうにも見えず清水戸といふは苗代の部落中にありて三尺四方斗りの井戸なり水少しく白味を帯び聊かにごり居たり甚だ冷かなり村民此水を以て茶を煮るに味甚だ佳なりといふ 清水戸の歌を試に村民に歌はしめしに御詠歌に似て自ら異なれる節にて唱ふ其外田植歌として左の如きを伝ふ 鶴の子のそだちはどこだ八幡の森の松の枝 日はてるともみのかさモチャレしの原の露雨にまさる サスガニ古風ナリトイフベシ 『峰山郷土志下』 【月の輪田(つきのわでん)(三日月田、二箇と苗代の間)】『丹後旧事記』によると、小松国康(『丹後旧事紀』の校閲者)曰く…として、稲代神社のところで、『日本書紀』神代の巻の保食神のことを説明した次に、稲種(いなだね)を天照大神に奉った田は、今も二箇と苗代村の間にあって、三ヵ月形の小さな田で「月の輪」といい、地頭(領主)もたたりがあるというので除地(年貢地から除外する)とし、また、作らないと両村にたたりがあるので、今は二箇村の義右衛門(野木姓)が身を清め、別に炊いた食物を食って稲を作り、精米にした一斗二、三升の米は、伊勢の御師幸福出雲太夫に御初穂として奉り、藁は全部田の中へ入れ、来年の肥にあてた。不浄な肥料を入れたり、女人の立入りもたたりがあってできなかった。このようなありがたいことを、安村の紀伊(稲代神社の禰宜安田紀伊のこと)にいいきかせたが、真にせずにそのまますておいたのは、この上もない愚なことであるーと。

小松国康のこの説をみると、どうも稲代と苗代を混同しているように思われる。でなければ文化七年当時、この二箇、苗代村一帯は、安村稲代神社の神領か、あるいは縁故地で、安田紀伊の管轄ということになる。谷も流れも全く違う吉原と五箇谷を誤って混同したものか、それとも故意に作りあげたか、かえって面倒である。しかし、二箇の八幡神社付近の勝負庵(現在-菖蒲寺)の旧地という小字稲谷(稲代谷とも)は、昔、はじめて稲をつくった所であるといっている。話は一層複雑である。 月の輪の田は、今、繭草が一面繁っているが、誰もたたりを恐れて刈り取るものもないという。 付近に二本松稲荷、柿木地蔵があるというが、故事は明らかでない。

|

資料編の索引

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Link Free Copyright © 2025 Kiichi Saito (kiitisaito@gmail.com) All Rights Reserved |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

音の玉手箱

音の玉手箱